Mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique

Réunion du jeudi 6 septembre 2018 à 11h25

Résumé de la réunion

La réunion

Mission d'information DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS SUR LA RÉVISION DE LA LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE

Jeudi 6 septembre 2018

Présidence de M. Xavier Breton, président de la Mission

La Mission d'information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique procède à l'audition de M. Jacques Testart, biologiste

L'audition débute à onze heures vingt-cinq.

Monsieur Testart, nous vous remercions d'avoir accepté de venir échanger avec nous et vous prions d'accepter nos excuses pour le retard avec lequel commence cette audition.

Ce n'est pas la première fois que le Parlement vous entend sur des sujets liés à la bioéthique. Vous êtes bien connu, notamment pour être, avec le professeur René Frydman, le père scientifique du premier bébé éprouvette né en France, en 1982. Vous vous êtes distingué de votre collègue en appelant à un encadrement des activités de recherche et en dénonçant un « eugénisme mou, consensuel et démocratique ». Vous avez publié récemment un ouvrage portant sur les enjeux liés au transhumanisme, un sujet que notre mission d'information abordera également.

Après avoir entendu votre exposé, nous engagerons un échange de questions-réponses.

Je vous remercie pour cette invitation. J'ai eu l'honneur d'être auditionné de nombreuses fois ces trente dernières années dans le cadre de l'élaboration, puis de la révision, des lois de bioéthique – sans grand succès législatif, je dois le dire.

Je vous ferai part une nouvelle fois de mes réflexions et de mes propositions, concernant l'usage des technologies biologiques dans la procréation humaine.

Le don de gamètes pose deux problèmes : l'anonymat du donneur et son appariement avec la receveuse.

L'anonymat du donneur a été institué en France par les banques de sperme il y a plus de quarante ans, puis entériné par les lois de bioéthique en 1994. Avec le recul, il apparaît ce qui était prévisible : des situations psychologiques insupportables, qui peuvent amener les enfants à rechercher et à découvrir leur géniteur, en particulier grâce à internet. Les arguments pour le maintien de l'anonymat – menaces sur la paix des ménages, crainte de raréfaction des donneurs – ne pèsent rien au regard du but légal de l'insémination avec donneur (IAD), qui est de faire naître un enfant disposant des mêmes chances d'épanouissement que tous les autres. Et la concession récente des banques de sperme consistant à délivrer des données non identifiantes ne répond absolument pas à cet objectif.

Nos grands principes d'égalité et de « refus de toute eugénisme » sont aussi mis à mal par l'assistance médicale à la procréation avec don de sperme – IAD ou fécondation in vitro (FIV) avec donneur –, qui donne de facto aux praticiens la responsabilité de choisir le père génétique de l'enfant, c'est-à-dire d'abord de sélectionner les donneurs de sperme potentiels, puis d'apparier chaque femme receveuse avec le donneur estimé le plus compatible, à la fois pour sa ressemblance avec le père social mais aussi pour éviter le cumul chez l'enfant de certains facteurs de risques génétiques portés simultanément par les deux géniteurs.

Ces opérations débordent les pratiques sociales usuelles pour le choix d'un partenaire, auquel on ne demande pas un bilan médical. Elles reposent sur des critères établis par les banques de sperme elles-mêmes et demeurent largement opaques. Ainsi, les praticiens s'accaparent un pouvoir eugénique potentiellement sans limites, si la loi n'établit pas les règles nécessaires et suffisantes. Le développement rapide des identifications génétiques par le séquençage des génomes, actuellement interdit en France mais accessible par internet, devrait alimenter l'eugénisme de tels appariements.

Contrairement à ce que beaucoup croient, ce n'est pas la violence autoritaire qui caractérise l'eugénisme, c'est la volonté plus ou moins consciente d'améliorer l'espèce. Celle-ci est de plus en plus pressante dans la biomédecine, dont les moyens scientifiques, techniques et économiques ont une puissance absolument inédite. Je rappellerai que le Conseil d'État énonçait en 2009 que l'eugénisme « peut être le fruit d'une politique délibérément menée par un État et contraire à la dignité humaine. Il peut aussi être le résultat collectif d'une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents dans une société où primerait la recherche de « l'enfant parfait » ». Nous y sommes…

Avec le tri des embryons à l'issue de la FIV, via le diagnostic génétique préimplantatoire (DPI), l'eugénisme nouveau, bienveillant et consensuel, que je combats depuis longtemps, pourra se manifester pleinement. Le DPI permet la sélection anticipée des personnes, finalité officiellement interdite par divers textes français et internationaux. Ce n'est qu'en jouant sur le stade précoce du développement, où l'on opère la sélection humaine, que celle-ci est autorisée, c'est-à-dire avant que l'embryon ne devienne une personne. La ségrégation de ces personnes potentielles, qui est donc celle des enfants à venir, ne peut que s'intensifier avec les progrès génétiques d'une part, et d'autre part avec la révolution biologique qui devrait permettre de concevoir sans douleur, c'est-à-dire hors de toute épreuve médicale, de très nombreux embryons.

En effet, des résultats montrent chez la souris la possibilité de fabriquer des gamètes – spermatozoïdes ou ovules – à partir de cellules banales, des cellules de peau par exemple. Il s'agit potentiellement d'une véritable révolution pour l'assistance médicale à la procréation (AMP), puisque l'effectif des embryons produits pourrait être très largement augmenté. Par ailleurs, l'obtention de ces nombreux embryons se passerait des épreuves médicales imposées jusqu'ici aux patientes. Hors de toute intervention gynécologique, l'engendrement procéderait exclusivement de la biologie cellulaire, jusqu'au transfert de l'embryon in utero. Les conséquences de cette nouvelle forme de sélection humaine, qui échappe à la coercition et à la violence qu'imposait l'eugénisme classique, sont variées et potentiellement dramatiques, sans rapport avec celles de l'avortement médical – interruption médicale ou thérapeutique de grossesse (IMG ou ITG).

Il faut comprendre que le DPI permet de choisir le « meilleur » enfant possible, alors que l'IMG n'a pour but que d'éviter « le pire ». Aussi l'eugénisme de l'IMG se trouve-t-il définitivement contenu par deux caractéristiques du foetus : le nombre – un seul est présent – et le statut – il se trouve in utero. C'est une situation complètement différente de celle du DPI, qui intervient ex vivo et simultanément sur plusieurs embryons. De fait, le nombre d'embryons disponibles après FIV peut-être très élevé, alors que la demande du couple est celle d'un enfant.

Cette évolution possible du tri des futurs enfants n'a pas été suffisamment bien perçue pour que le DPI occupe une place dans les débats en cours. Ainsi, dans la thématique « embryon » des États généraux de la bioéthique de 2018, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) ne situe la « tension éthique » qu'entre « le respect dû à l'embryon comme personne potentielle et l'importance de poursuivre des recherches ». C'est tout. Encore une fois, la sélection humaine basée sur le tri des embryons ne sera pas au programme – en attendant que soit disponible le tri de milliers de caractéristiques génétiques parmi des centaines d'embryons, c'est-à-dire la fabrication à la demande de tous les enfants. Car on voit mal ce qui empêcherait les couples, y compris fertiles, d'accéder à cet extraordinaire « saut évolutif ». D'autant que les coûts engendrés seraient vite inférieurs à ceux qu'imposent les « naissances malheureuses ». Alors, on énoncera doctement que la science est encore une fois allée « plus vite que l'éthique ».

En attendant, les indications du DPI se sont élargies en France, depuis les maladies « particulièrement graves » qu'évoque la loi de 1994, jusqu'au risque de telles maladies. C'est dire que le DPI concerne potentiellement tous les géniteurs : nous portons tous plusieurs facteurs de risque pour des maladies graves. Aussi l'ancien président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques – OPECST – vient-il de demander l'application du DPI à tous les embryons « à risque », ce qui peut viser tous les embryons disponibles in vitro. En effet, le « dépistage d'un risque d'une particulière gravité du développement embryonnaire » que propose le député concerne potentiellement tous les embryons, comme ceux qui seraient issus de couples dont la tentative précédente de FIV a échoué – soit 80 % des couples –, mais aussi tout embryon montrant un aspect atypique, cas fréquent qui n'exclut pas la naissance d'un enfant normal.

Affirmons-le : si la sélection vient à porter sur de très nombreux embryons issus de nombreuses personnes, elle aura vite en effet sensible sur le génome de l'humanité. C'est seulement en limitant le DPI à la détection d'une seule mutation pour tous les embryons d'un même couple que l'on pourrait en circonscrire l'eugénisme. Il s'agirait d'une restriction législative, que je demande depuis bientôt vingt ans, et qui figurait dans les propositions des citoyens à l'issue des États généraux de la bioéthique de 2009. Mais elle n'a pas été prise en considération.

En l'absence d'interrogations sur les dérives du DPI, les débats, parfois délirants, portent plutôt sur l'hypothèse de modifier les embryons grâce à de nouveaux outils. On parle beaucoup de CRISPR-Cas9. Pourtant, la « crispérisation » semble loin d'être maîtrisée. Des effets « hors cible » sont rapportés, ils sont imprévisibles et largement inexpliqués. De tels effets de la modification du génome peuvent être tolérables pour les animaux et les plantes, quand des avantages productifs sont ainsi obtenus. Mais on conçoit mal leur acceptation dans notre espèce, donc la faisabilité de l'« édition » du génome embryonnaire si la sécurité absolue pour l'enfant ne peut être certifiée. Aussi les discours abondants sur les pouvoirs supposés des nouveaux « ciseaux moléculaires » occultent la réalité et les perspectives de l'alternative, déjà opérante, du tri des embryons.

Un mot sur le thème du « bébé à trois parents », où la précaution devrait aussi être la règle. Les praticiens et les médias parlent de bébé à trois ADN pour qualifier l'enfant qui hérite des ADN nucléaires de son père et de sa mère et des mitochondries d'une donneuse. Les résultats des premiers essais internationaux chez la souris et l'humain devraient inquiéter, car ils révèlent des aneuploïdies, ainsi qu'une mixture d'ADN mitochondrial sain et muté et des altérations métaboliques.

Par ailleurs, il faut noter que ce transfert de matériel nucléaire dans un ovule énucléé correspond aux gestes nécessaires à la technique de clonage : ces manipulations deviennent donc aussi l'occasion de mettre au point cette technique prohibée. Remarquons toutefois que le clonage n'est prohibé en France que s'il a pour « but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée ». Or le matériel génétique d'un embryon que l'on transfère dans un ovule ne correspond à aucune personne « vivante ou décédée ». Il semble alors que le clonage serait une pratique licite, pourvu qu'il soit réalisé avec un noyau embryonnaire. Notons que l'on retrouve ici la même ambiguïté qu'avec l'eugénisme résultant de la sélection embryonnaire. Aussi, l'interdit législatif devrait porter sur l'être humain plutôt que sur la personne.

Les recherches sur l'embryon ont été finalement autorisées sous la pression des praticiens, qui les prétendaient nécessaires pour révolutionner la connaissance et les pratiques médicales. En réalité, elles sont demeurées exceptionnelles, et leurs résultats ne semblent pas répondre aux promesses. La loi pose en effet que la recherche sur l'embryon doit être « susceptible de produire des progrès thérapeutiques majeurs ». Même dans les pays où l'encadrement est moins strict, comme la Grande-Bretagne, qui mène de telles recherches depuis bientôt trente ans, elles n'ont pas apporté de réelle percée thérapeutique ou scientifique. Par ailleurs, la recherche est freinée par l'impossibilité de connaître la viabilité et la normalité ultérieures des embryons qui ont été soumis à des études ou à des manipulations, ce qui n'est actuellement possible que chez l'animal. C'est certainement pourquoi le comité d'éthique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) vient de franchir une étape décisive : il demande la possibilité de transférer in utero l'embryon humain à l'issue des recherches – lesquelles sont alors qualifiés de « soins » – car, justifie-t-il, la recherche « bénéficie directement à l'embryon lui-même quand, dans un deuxième temps, il peut être transféré dans l'utérus à fin de gestation ». Cette considération « compassionnelle » ouvre un nouveau champ pour la réification de l'embryon humain.

Je veux dire quelques mots sur les pratiques actuelles de la FIV. On assiste à une escalade : l'AMP voit se développer des techniques de plus en plus intrusives, même sans raison objective. Par exemple, la FIV n'a pas de véritable indication médicale une fois sur trois ; elle est aussi souvent l'occasion de pratiques inutiles, mais susceptibles d'effets indésirables. D'ores et déjà, les règles de précaution sont négligées dans la pratique quotidienne de la FIV quand des risques épigénétiques sont délibérément mis en jeu : par exemple quand les embryons sont cultivés in vitro plus des deux jours nécessaires et suffisants, ou sont soumis à des stress variés. Ainsi, l'éclosion assistée, la culture prolongée ou la microcinématographie en continu sont des pratiques dont le bilan bénéfice-risque est plus que douteux. Pourquoi l'Agence de la biomédecine recense-t-elle ces techniques, qu'elle nomme « particulières », plutôt que d'en exiger l'évaluation en termes d' « efficacité », de « reproductivité » et d'« innocuité », selon l'arrêté du 18 juin 2012 ?

Je conclurai sur les États généraux de la bioéthique de cette année. Depuis les discussions qui ont précédé les premières lois de bioéthique en 1994, je n'avais jamais constaté ce qui est arrivé lors des derniers États généraux : une telle offensive organisée des défenseurs d'une science mythifiée, placée au-dessus des valeurs culturelles, le principe cardinal d'indisponibilité des éléments du corps humain étant de plus en plus écarté au profit du désir des personnes. En même temps, les promesses transhumanistes contaminent les institutions scientifiques et poussent à réhabiliter l'eugénisme qu'exigeraient la modernité et la compétition économique. Cette déshumanisation de fait se trouve maquillée par la novlangue de ses promoteurs et par leur prétention à maîtriser les effets pourtant imprévisibles des actes qu'ils proposent.

Aux fins de participation, le CCNE a constitué en 2018 un groupe dénommé « comité citoyen », plutôt que « conférence de citoyens » comme le prévoit la loi de 2011. Cela soulève une interrogation sur l'« indépendance, le pluralisme et la pluridisciplinarité » de cette procédure, en particulier sur le protocole permettant l'information contradictoire la plus complète possible de ces citoyens. Par ailleurs, le CCNE s'est déjà prononcé, par exemple, en faveur de la « PMA pour toutes ». Cela questionne sa légitimité pour organiser avec objectivité un débat citoyen.

Pourquoi la bioéthique ne prend-elle pas en compte la procédure des conventions de citoyens, pour laquelle une proposition législative a été rendue publique il y a dix ans ? Dans cette procédure, les jurés citoyens sont indépendants d'intérêts particuliers puisqu'ils sont issus d'un tirage au sort, suivi d'une vérification d'indépendance, puis de l'aménagement d'une diversité maximale. Ils sont complètement informés puisqu'un comité de pilotage pluriel assure le concours d'experts aux points de vue contradictoires, et que le processus se donne le temps indispensable pour que se développe le débat interne au groupe. Ils sont abrités des diverses pressions lobbyistes, puisqu'ils demeurent anonymes jusqu'au rendu de leur avis, qu'ils rédigent eux-mêmes. Surtout, ils sont portés à définir le bien commun grâce à la manifestation des vertus conjuguées de l'intelligence collective et de l'empathie, comme le démontrent clairement les divers jurys de citoyens tenus dans le monde.

La question bioéthique n'est pas celle des petits pas, toujours justifiables parce qu'ils ont l'évidence du bon sens : elle est celle de la limite. Dans certaines situations conflictuelles, estime la juriste Mireille Delmas-Marty, la pondération est inefficace, seule vaut « l'existence de bornes infranchissables ». Ce sont ces bornes qu'il faut rapidement ériger. En effet, il n'y a pas de véritable construction éthique si tout changement consiste en une permissivité progressive et indéfinie, par l'addition de nouvelles exceptions à ce que l'on présentait auparavant comme une règle. La singularité française tant vantée ne serait alors que la marque de notre retard sur ce que font déjà nos voisins.

De plus, la réflexion ne devrait pas se limiter à des pratiques déjà disponibles, alors qu'un futur préoccupant se profile activement dans les laboratoires. Ne devrait-on pas affronter en amont des situations plus ou moins imminentes concernant l'humanité – la sélection humaine, l'humanité augmentée, la conformité à des standards, les inégalités biologiques – plutôt que focaliser le débat sur les exigences de quelques-uns avec la GPA ou la « PMA pour toutes » ? Comme si rien ne devait permettre de refuser tout ce qui est faisable, selon une idéologie de puissance illimitée dont s'est emparé le transhumanisme. Peut-être faudrait-il convenir qu'il existe des situations où la biomédecine n'est pas la meilleure réponse à tous les problèmes que posent les difficultés de conception.

Merci, monsieur le professeur. Ma première question porte sur l'infertilité, et son évolution qui va croissant : les recherches dans ce domaine sont-elles suffisantes en France ? Quelle est votre position sur l'autoconservation des ovocytes et la légalisation de cette possibilité scientifique ? Enfin, avez-vous un éclairage à apporter sur la question de l'insémination post mortem, qui s'était déjà posée lors de la révision précédente ?

Les recherches sur l'infertilité sont à peu près inexistantes. Il existe très peu de laboratoires qui se préoccupent de travailler sur le sujet et qui en ont les moyens. On parle beaucoup des perturbateurs endocriniens : quelques recherches sont conduites sur l'animal, mais chez l'humain, c'est très difficile. S'il est aisé d'étudier les spermatozoïdes – ils sont produits chaque jour sans douleur par des hommes volontaires –, il est plus compliqué de faire des recherches sur l'ovule, la cellule la plus rare du corps, et les perturbations de l'ADN qui seraient apportées par des substances chimiques, entre autres. Il est certain qu'il existe une carence dans ce domaine. Mon point de vue est qu'il faut augmenter le nombre des recherches mais, avant même d'obtenir des résultats, il faut s'abstenir d'utiliser des substances dont on a de bonnes raisons de penser qu'elles sont responsables d'infertilités animales et humaines.

Pour ce qui est de la conservation des ovules, mon avis est mesuré. On voit déjà les dérives aux États-Unis, où cette technique s'est répandue. Aujourd'hui, elle constitue une précaution en vue de la procréation, que prennent même celles qui n'ont pas de raison d'être inquiètes. C'est logique : il existe une offre technique, elle a un coût, on s'efforce de convaincre de plus en plus de monde. Il faut savoir par ailleurs que les chances pour une femme autour de la quarantaine d'obtenir une grossesse grâce à des ovules conservés ne sont pas très élevées. Donneuse d'ovules pour elle-même, en quelque sorte, il lui aura fallu subir de nombreux traitements hormonaux et beaucoup d'interventions, lourdes, pénibles, pour prélever les ovules destinés à la congélation. Cela vaut-il vraiment le coup ? N'a-t-on pas créé une espèce d'angoisse permettant de recruter des volontaires ?

Si la loi autorise cette technique en France, ce ne sont pas seulement les femmes présentant les signes annonciateurs de la ménopause – raréfaction des ovules, cycles perturbés – qui l'utiliseront, mais beaucoup d'autres. On verra la même chose que pour les FIV : des femmes parfaitement fertiles ou qui ont un petit problème – peut-être conjugal ? – passant par les artifices des biotechnologies. Il faudrait limiter l'usage de cette technique à des indications médicales très strictes.

Il est drôle que seule l'insémination post mortem donne matière à parler des dérives de l'insémination, alors qu'elles sont présentes dans la pratique de l'IAD au quotidien, avec la sélection des donneurs et leur appariement avec les receveuses. Le risque eugénique n'existe pas dans le cas de l'insémination post mortem – puisque c'est le sperme du partenaire masculin qui sera utilisé. Ce sujet ne pose pas à mes yeux de problème fondamental, sinon qu'il peut être débattu avec les psychologues, dans la mesure où il peut être traumatisant pour l'enfant d'être né d'un mort, mais je n'ai aucune compétence pour en juger.

Chacun le sait, vous êtes le père scientifique d'Amandine, le premier enfant issu d'une fécondation in vitro en France. À ce titre, votre parcours est très proche de celui de Bob Edwards, lauréat du prix Nobel, dont les recherches ont permis la naissance de Louise Brown en Grande-Bretagne. J'aimerais que vous expliquiez comment vos positions sur la bioéthique ont pu être à ce point opposées !

Tandis que Bob Edwards, décédé récemment, s'enthousiasmait pour toutes les avancées scientifiques qui ne posaient pas de problèmes éthiques nouveaux, vous avez manifesté davantage de prudence à l'égard du progrès médical, suggérant que la réflexion bioéthique devrait conduire à des décisions a priori, avant même que les progrès ne soient développés. Pensez-vous qu'il aurait été possible de réaliser des FIV dans l'espèce humaine si une réflexion bioéthique avait été menée sur cette hypothèse au préalable ? Aurait-on même inventé la vaccination – une forme de transhumanisme – dans l'état d'ignorance où l'on se trouvait ? N'est-il pas un peu dangereux de vouloir définir la règle éthique opportune a priori, avant que les progrès ne soient développés ?

Si nous sommes tous d'accord pour privilégier l'hyperhumanisme sur quelque transhumanisme effrayant que ce soit, il est peut-être responsable de décider que la réflexion bioéthique ne peut survenir que lorsque l'on sait exactement de quoi est constitué le progrès proposé, quand les bénéfices et les inconvénients potentiels en sont connus. Conduire la réflexion a priori, c'est risquer de porter un coup d'arrêt au progrès médical.

Par ailleurs, n'êtes-vous pas embarrassé par le fait que l'on utilise le même terme, « eugénisme », pour qualifier deux choses tout à fait différentes ? L'eugénisme d'État, l'eugénisme de masse lié aux idéologies totalitaire du milieu du XXe siècle, l'eugénisme auquel est associé le nom d'Alexis Carrel, qui a conduit à la stérilisation des femmes présentant des troubles psychiatriques dans de nombreux pays, n'a rien de comparable à la pratique du DPI, qui prévient des pathologies graves dans des cas individuels. Le DPI n'a jamais évolué vers des choix de caractères jugés positifs : personne ne l'a utilisé pour faire naître des enfants blonds aux yeux bleus. Faut-il user du même vocable pour désigner deux réalités aussi distinctes ?

Effectivement, j'ai bien connu Bob Edwards. Ce qui nous séparait déjà à l'époque, c'est que Bob Edwards était un scientiste, c'est-à-dire un homme fasciné par la science, pensant que le sort de l'humanité ne pourrait changer que grâce à la science – comme énormément de gens en Angleterre, en France et ailleurs, encore aujourd'hui. Cela n'est pas mon cas. Je ne suis pas antiscience, mais j'estime que l'on doit chaque fois s'interroger sur ce que l'on appelle « progrès ». Un progrès, c'est ce qui permet aux humains de vivre mieux, ce n'est pas le fait de réussir à implanter une nouvelle technologie et de la vendre à beaucoup de monde.

À l'époque, Bob Edwards voyait déjà beaucoup plus loin. Il m'avait expliqué en 1978, au moment de la naissance de Louise Brown, que le but de la FIV n'était finalement pas d'apporter une réponse à la stérilité, mais d'obtenir des embryons que l'on pourrait couper en deux pour créer de vrais jumeaux, dont l'un serait transplanté et l'autre congelé – j'attire votre attention sur le fait que la technique n'existait pas encore – pour fournir des « pièces détachées » de rechange, parfaitement compatibles. Il expliquait cela avec un enthousiasme délirant.

L'idée est tout à fait intelligente d'un point de vue technique, bien plus que ce qu'on appelle le clonage aujourd'hui. D'ailleurs, je pense qu'elle l'emportera un jour : les médecins proposeront d'ici quelques années de couper les embryons en deux, sans que cela ne présente de risque, pour constituer une réserve de pièces détachées. C'est une idée qui finira par passer, comme toutes les autres… personnellement, cela me révulse. Voilà les bases de mon différend avec Bob Edwards, comme avec beaucoup de mes collègues.

S'agissant de fixer en amont des règles d'éthique, je reviens aux travaux sur la souris, dont je parlais tout à l'heure, qui montrent la possibilité, non seulement de produire des gamètes, mais de fabriquer, avec ces gamètes issus de cellules banales, des embryons qui survivent et se reproduisent à l'état adulte. Cela fonctionne donc, même si c'est encore très rare. Il me semble que ce fait doit recevoir une interprétation éthique, parce que, bien évidemment, la tentation d'utiliser cette technique pour l'espèce humaine surgira aussitôt qu'elle aura été reproduite chez deux ou trois mammifères et qu'elle donnera des résultats probants. Du fait que c'est faisable, le problème se posera pour l'espèce humaine.

Quand je parle de réfléchir en amont et de poser les problèmes d'éthique bien avant, c'est à cela que je pense. Aujourd'hui, on devrait s'interroger sur le fait que, dans dix ans peut-être, on aura la possibilité, avec très peu de risques, de fabriquer des centaines d'embryons pour chaque couple, sans passer par les étapes actuelles de la procréation assistée. Cela me paraît quelque chose de considérable, avec des conséquences absolument énormes en termes d'eugénisme.

Vous avez demandé ce qui se serait passé si l'on avait appliqué ce principe de précaution – rendu aujourd'hui obligatoire, je le rappelle, à la suite de son inscription dans la Constitution – au moment de concevoir la vaccination ou la FIV. Pour ce qui est de la vaccination, je crois que cela n'aurait pas posé trop de problèmes, dans la mesure où la balance entre les bénéfices et les risques était telle que cela revenait à offrir une chance à des enfants qui, sinon, étaient condamnés à mourir. Sans doute cela aurait mérité d'être discuté démocratiquement, ce qui ne se faisait pas à l'époque ; mais cela aurait pu passer, en perdant un peu de temps, je le concède.

Pour ce qui est de la FIV, le processus aurait peut-être été un peu plus lourd. Par exemple, je me suis souvent étonné de la chance que nous avons eue d'utiliser un milieu de culture qui convienne à l'embryon humain, sans disposer, bien sûr, de la moindre référence puisque, par principe, on ne pouvait pas tester des embryons humains qui n'existaient pas, en les cultivant. Un milieu de culture, c'est une soupe très compliquée, avec des dizaines d'ingrédients, qui varie un peu selon les espèces. Or on a repris ce qui avait servi pour la fécondation in vitro chez la lapine – un milieu en vente dans le commerce sous le nom de B2, produit par les laboratoires Mérieux – sans plus s'interroger, puisqu'on n'en avait pas d'autre. C'était un milieu de culture qui convenait à des embryons de mammifères et que, par la suite, en l'adoptant, les Anglo-Saxons ont appelé le French medium. Depuis lors, il y a eu des changements, mais ce milieu a marché pendant très longtemps, dans beaucoup de pays.

Quelle audace avons-nous eue ! On sait en effet maintenant que, par exemple, la concentration de calcium ou de potassium dans un milieu de culture modifie les caractères du petit à la naissance. Sachant cela pour l'animal, on pourrait s'inquiéter. Un chercheur de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), M. Jean-Pierre Ozil, a montré qu'en modifiant, chez la souris, le jour de la fécondation, pendant seulement quelques minutes, la concentration de calcium ou de potassium, tout en restant à l'intérieur de normes convenues, on modifie systématiquement le poids des petits à la naissance. Ce ne sont pas des statistiques : c'est vrai dans cent pour cent des cas ! Si l'on avait su cela avant de faire la FIV, on n'aurait pas osé la tenter. Mais comment aurait-on pu faire ? On aurait attendu que les Chinois aient davantage d'audace, peut-être...

On dit, sans doute à raison, que le principe de précaution est un frein à la recherche. Mais il me semble que, dans cette période où tout va tellement vite et où l'on prend tellement de risques, on a davantage besoin de freins que d'accélérateurs. C'est pourquoi je suis plutôt favorable à la slow science, comme disent les Anglo-Saxons, c'est-à-dire à une science qui se développe lentement, qui perde un peu de cet esprit de compétition qui anime actuellement les laboratoires et les entraîne, de plus en plus, jusqu'à la fraude, ce qui est très grave. Le choix, à ce niveau-là, est politique. On n'a pas forcément intérêt à pousser toujours plus vite, pour que les choses arrivent.

Concernant le terme « eugénisme », vous avez raison de dire qu'il est ambigu. Je l'utilise pour que les gens s'interrogent. Ils pensent aussitôt au nazisme, ce qui est idiot, puisque le terme « eugénisme » a été inventé en 1880, bien avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et que l'eugénisme a été mis en pratique dès 1907, aux États-Unis d'abord, puis dans beaucoup de pays d'Europe, dont l'Allemagne. Avons-nous le droit d'utiliser ce mot-là ? Oui, à condition de le redéfinir. On pourrait parler, comme le Conseil d'État, d'un eugénisme d'État pour qualifier celui qui est autoritaire et d'un eugénisme individuel pour qualifier l'autre. Cependant, on voit bien, comme le dit le Conseil d'État, qu'ils se rejoignent : il y a une convergence des critères qui fait que tout le monde, finalement, désire le même bébé. Il existe un archétype de l'enfant, peut-être pas parfait mais convenable, qui est largement partagé.

Cela ne me gêne donc pas d'utiliser ce terme, sans doute aussi un peu pour provoquer et faire réfléchir, étant donné que personne n'en parle. Mais je rappelle toujours qu'il y a plusieurs types d'eugénisme et que, s'il ne s'agit pas du tout d'un eugénisme autoritaire, mais démocratique, mou et bienveillant, il n'en reste pas moins que c'est un eugénisme, c'est-à-dire quelque chose qui a pour ambition d'améliorer l'espèce humaine, ce qui nous fait retomber dans tous les mythes du transhumanisme.

Je souhaite tout d'abord vous interroger sur votre perception de la finalité thérapeutique des actes de santé. À lire votre dernière publication sur le transhumanisme et écouter vos prises de position, très médiatiques, on s'aperçoit que vous êtes farouchement opposé à toutes les velléités transhumanistes. Il n'est pas besoin d'être un professionnel de santé pour constater que les progrès effectués en matière médicale atteignent aujourd'hui des sommets vertigineux. Eu égard à ces avancées, la question de l'opposition entre l'homme réparé et l'homme augmenté, qui s'est déjà posée à de nombreuses reprises par le passé, s'impose à nouveau au coeur du débat éthique. Pouvez-vous nous dire s'il est possible de tracer une limite claire et objective entre ce qui relève de l'augmentation, du transhumain, et ce qui relève simplement du médical ou du thérapeutique ?

Par ailleurs, se pose la question de la gouvernance de la bioéthique et de la place de l'individu, de l'humain, en son sein. L'éthique a souvent été confisquée par les professionnels et les décideurs. Or, la bioéthique étant l'éthique du vivant, elle concerne chacune et chacun d'entre nous. Vous semble-t-il opportun de repenser notre modèle de gouvernance bioéthique, afin de permettre aux individus d'y contribuer avec plus de force, à l'instar de ce qui s'est fait durant les États généraux de la bioéthique ?

Réparer ou augmenter, c'est la question fondamentale que pose le transhumanisme, puisque son ambition, très clairement, est d'augmenter, c'est-à-dire de donner à l'humain des capacités qu'il n'a pas naturellement, dans différents domaines : la durée de vie, la santé, les capacités intellectuelles, la course à pied, tout ce que vous voulez. J'ai été conduit à réfléchir à cette question après avoir été attaqué plusieurs fois par des personnes qui me disaient qu'alors même que j'avais été l'un des pionniers de la FIV, je me contredirais maintenant en expliquant qu'il ne faut pas augmenter l'homme. Pas du tout ! J'ai dit qu'il ne fallait pas augmenter l'homme, parce que la FIV n'est pas une augmentation de l'humanité : c'est une procédure de type médical, c'est-à-dire qu'elle vient pallier une insuffisance que manifestent non pas des individus mais des couples. C'est uniquement de la médecine.

Cela ne modifie pas non plus les descendances, parce que de plus en plus de petits nés de FIV auront eux-mêmes besoin d'avoir recours à la FIV, parce qu'ils seront certainement porteurs de tares transmises par leurs parents, ce qui est normal. C'est bien ainsi, et cela n'a rien à voir avec le transhumanisme, parce que ça ne relève pas d'une volonté d'améliorer l'espèce. Ce serait le cas, en revanche, si l'on rendait obligatoire la fécondation in vitro pour tout le monde, avec un tri des embryons. Mais il n'est pas impossible que cela se fasse dans quelques dizaines d'années, au vu des progrès technologiques et de la capacité qu'ont les populations à accepter beaucoup de choses, pour peu qu'on les angoisse un tout petit peu.

Laurent Alexandre, qui est le pape du transhumanisme en France, prétend que l'on pourra redonner la vue à des aveugles, voire augmenter leur acuité visuelle au-delà de l'acuité normale. Voilà un cas où la médecine interviendrait sur des individus, en leur donnant des qualités que n'ont pas les individus normaux. Se poserait alors la question de savoir s'il est légitime d'augmenter l'acuité visuelle de gens qui ont une vue tout à fait normale, parce qu'ils le demandent. Puisqu'on le ferait pour les aveugles, pourquoi pas pour eux ? Cette question se posera dans bien d'autres domaines que celui de la vue.

C'est pourquoi, en effet, il faut complètement revoir le modèle actuel de la bioéthique. Je ne crois pas qu'elle puisse, dans sa forme actuelle, répondre à tout cela : aussi bien courir au devant des propositions techno-scientifiques que répondre à la demande démocratique des populations. Les conventions de citoyens me paraissent vraiment l'outil idéal, au lieu de ces machines très lourdes que sont les États généraux de la bioéthique et leurs conférences de citoyens. Il serait bien plus simple d'organiser des conventions de citoyens, procédures dans lesquelles les individus n'ont pas d'intérêt particulier et sont complètement informés. L'expérience mondiale le prouve dans un tas de domaines, malgré des carences procédurales que nous avons voulu compenser à la Fondation Sciences Citoyennes, en inventant les conventions de citoyens, dont je vous parlais tout à l'heure : celles-ci sont des conférences de citoyens rationalisées, selon des règles et un protocole qui n'existent pas actuellement. De telles procédures permettraient d'y voir clair.

Vous me direz qu'il y a toujours un risque : si quinze ou vingt personnes tirées au sort nous disent d'autoriser l'insémination post mortem, qu'est-ce que cela vaut par rapport à l'ensemble de la population ? Mais ce n'est pas tant l'effectif qui compte que les conditions dans lesquelles se forge l'avis des citoyens. Or elles sont vraiment différentes de celles qui existent actuellement, aussi bien dans les référendums et les sondages qu'à l'intérieur du débat public, où beaucoup de gens vont pour exprimer un point de vue qui leur est personnel et dont ils peuvent être bénéficiaires.

Au-delà de la bioéthique et des techno-sciences, j'imagine, d'un point de vue politique, que dans la démocratie à venir, on aura recours fréquemment à des conférences ou à des conventions de citoyens multiples sur le même sujet, simultanément, avec des experts variés. Il y aurait un comité de pilotage différent pour chacune de ces conventions, des citoyens différents et des experts différents. Elles se tiendraient simultanément pour qu'aucune n'influence le résultat des autres.

Une fois venu le moment de rédiger les avis, il conviendrait de considérer comme bon ce qui serait commun à toutes les résolutions des citoyens. Il y aura sûrement des points sur lesquels ils auront des divergences ; mais quand ils auront répondu exactement la même chose aux questions posées, pour moi, cela aurait quasiment force de loi. Évidemment, il faudra passer par le Parlement. Les parlementaires seraient obligés de justifier toute opposition à ce type de résolution complètement démocratique et de prendre devant l'avenir une responsabilité qu'actuellement ils ne prennent pas vraiment, parce qu'ils reçoivent des informations qui ne sont pas forcément exactes ou complètes.

Monsieur le professeur, si l'on veut mieux encadrer la recherche sur les embryons, quelle serait pour vous, biologiste, la limite du temps de culture in vitro, dès lors que les cellules souches reprogrammées permettent la recherche ? Pensez-vous qu'on doive limiter la recherche utilisant les cellules souches embryonnaires humaines à l'objectif de soigner l'embryon ? Est-ce qu'il y a pour vous des finalités justifiant d'autoriser des modifications ciblées du génome ? Enfin, ne doit-on pas envisager la protection des données génomiques, en les considérant comme une partie intégrante de la personne humaine, en tenant compte également d'une dimension temporelle, de manière à ce qu'on ne les réutilise pas indéfiniment ?

J'ai très souvent dit que mener les recherches sur l'embryon humain avant de les mener sur l'embryon animal était absolument inacceptable, parce que, dans les principes généraux qui devraient être ceux de la bioéthique, est quand même inscrit le respect qu'on doit à l'embryon humain. On en doit moins à l'embryon de souris ou à l'embryon bovin. Or il y a assez peu de différences entre eux. Ceux de mes collègues qui veulent absolument faire des recherches disent qu'il y a des différences énormes et ont, de ce fait, trouvé quelques petits éléments allant dans ce sens, mais il n'y a pas de différences fondamentales entre les embryons de mammifères. Si l'on peut faire une recherche sur deux ou trois espèces animales, cela pourrait justifier la recherche sur l'embryon humain, à condition que les résultats, bien sûr, aient un intérêt en biomédecine. Commencer par la recherche sur l'animal, c'est un point clé.

Pour ce qui est des cellules souches, on peut évidemment faire des recherches sur du matériel humain, puisque ces cellules sont aujourd'hui clonées et disponibles en abondance. Personnellement, je n'ai pas d'opposition sur ce point. J'en avais quand on prétendait les prélever sur des embryons humains, ce qui supposait de les détruire, alors qu'on peut disposer de cellules reprogrammées, un peu comme dans le cas dont je parlais tout à l'heure pour les gamètes. Dès les années 2000, on a montré qu'on pouvait obtenir des cellules compétentes pour des types de développement multipotents à partir de cellules banales, de la peau par exemple. Pourquoi ne pas utiliser ces cellules, qui montrent de plus en plus qu'elles sont très proches des cellules embryonnaires et, quand on a réellement besoin de cellules embryonnaires, avoir recours soit à des stocks existants, soit à des cellules animales ?

Alors que cela me paraît absolument indispensable, je ne suis pas sûr que l'Agence de la biomédecine, qui donne les autorisations de recherche, prenne en compte de telles précautions, que l'on peut résumer à la question : est-ce qu'une recherche animale a été menée, qui justifierait de passer à l'embryon humain – démarche qui demeure traditionnelle en médecine ?

Pour la protection des données génomiques, je n'ai pas de compétences, n'étant pas juriste. Je vous dirais qu'il faut les protéger, mais je ne peux en dire davantage, parce que je ne sais pas.

Monsieur le professeur, dans votre exposé, vous nous avez parlé de l'embryon avant qu'il ne devienne une personne, ce qui me conduit à poser la question essentielle de ce qui définit l'être humain, sujet qui a été largement exploré et sur lequel j'interroge le biologiste. Est-ce la naissance qui consacre la nature humaine, c'est-à-dire le passage du ventre de la mère au monde extérieur – un changement de lieu, si j'ose dire, pour respirer et se nourrir ? Est-ce la potentialité de devenir un être capable de penser, de parler, de se mouvoir, ce qui, me semble-t-il, est le cas de l'embryon dès sa conception ? Ou est-ce un moment déterminé pendant la grossesse qui permettrait de dire, d'un point de vue biologique, que l'embryon a acquis la nature humaine ?

Comme vous l'avez fait remarquer, c'est une question qui a été largement ressassée, surtout par les religieux de différentes tendances. La biologie n'étant pas une religion, quand je parle d'être humain, c'est comme quand je parle d'être murin pour qualifier un embryon de souris ou d'être bovin pour qualifier un embryon de bovin. L'être humain n'a pas de connotation morale : c'est un constat biologique.

Cela dit, la loi peut très bien, comme elle le fait d'ailleurs, mais sans vraiment définir ce qu'est un embryon, reconnaître le droit au respect de l'embryon dès la fécondation, soit le droit au respect de l'être humain dès sa conception. Vous demandez si c'est la naissance, la conception ou un moment pendant la grossesse qui définit l'être humain. Cela a déjà été largement discuté. En France, la loi reconnaît la personne à la naissance et pas avant ; dans d'autres pays, c'est différent. Le biologiste n'a pas d'opinion là-dessus. Le biologiste dira : c'est un enfant qui est né, c'est tout.

À la conception, on a affaire effectivement à quelque chose d'original qui n'a jamais existé, qui est un nouvel être appartenant à l'espèce humaine, ne serait-ce que génétiquement, et qui a pour destinée de s'intégrer, comme chaînon, à l'espèce humaine. Qu'on lui doive le respect me paraît légitime ; qu'on le sacralise, je ne suis pas pour. Cela ne veut pas dire que j'y suis opposé. J'ai évoqué tout à l'heure le cas de certaines recherches qui seraient amplement justifiées, parce qu'on aurait fait tout ce que l'on peut avec des embryons animaux et parce que l'enjeu thérapeutique, par exemple, serait considérable. Je n'ai rien contre l'utilisation des embryons pour la recherche. Il y a des embryons abandonnés que l'on détruit bêtement, alors que l'on pourrait faire autre chose avec. Mais il faudrait définir au moins cette précaution, fixer une limite.

Dès la conception, pour moi, c'est un être humain, parce qu'il est biologiquement incomparable avec un embryon de souris et qu'il est incomparable avec l'embryon qui est à côté, son frère, faux jumeau. Il est complètement original ; il est un être dans son espèce.

Quant à ce qui se passe au cours de la grossesse, ce sont des considérations qui ont fait beaucoup parler. C'est assez étonnant de voir que l'embryon acquiert davantage de respectabilité au cours de son développement. Au début, il n'y a pas grand-chose. Mes collègues biologistes parlent souvent d'un amas de cellules. Effectivement, c'est ce qu'on voit dans le microscope. Pendant la gestation, il va bouger, le coeur va battre et, à la fin, un enfant va naître. Au fur et à mesure de son développement, il fait l'objet de plus en plus de respect et croît en dignité.

Mais ce processus pose un réel problème, dans la mesure où il va à rebours des possibilités techniques. Les modifications génétiques, le clonage, la conception homosexuelle sont autant d'actes qui sont théoriquement possibles dans l'oeuf, au tout début, le premier jour, au moment de la fécondation, mais qui ne le sont plus deux jours après. Vous ne pouvez plus refaire complètement l'embryon, le changer. Si vous voulez introduire de l'acide désoxyribonucléique (ADN) étranger, c'est au moment de la fécondation, sinon vous aurez une chimère, un embryon qui sera composé de cellules différentes, ce qui n'est pas le but. Autrement dit, la protection qui est accordée à l'embryon augmente progressivement, alors qu'elle devrait être maximale au début. Je ne parle pas d'un point de vue moral, mais d'un point de vue anthropologique. Tout ce qu'on peut faire à l'espèce humaine, on le fait au niveau de l'oeuf, à la fécondation, le premier jour. Or, à ce moment-là, on ne sait pas le définir, comme vous l'avez remarqué, ni jusqu'à quel point on doit le protéger.

Pour moi, ce qui importe, ce n'est pas tant de protéger l'embryon que l'espèce. On m'a souvent dit que j'avais la même attitude que les catholiques, alors que je suis complètement athée. C'est vrai qu'il nous arrive de nous retrouver, par exemple sur des précautions concernant la recherche sur l'embryon, même si je n'y suis pas absolument opposé. S'agissant du diagnostic préimplantatoire, pour moi, ce qui est en cause, c'est l'eugénisme à venir et non pas, comme le disent les catholiques, la destruction des autres embryons au motif qu'il y en a huit, qu'on va en garder un ou deux et que les autres, on les « met à la casse ». Quoi qu'il en soit, on n'a pas tellement l'usage de ces embryons et il est très difficile, pour des raisons techniques, de n'en produire que deux. Dans ce cas de figure, je ne suis pas trop gêné par le fait qu'on les élimine, alors que les catholiques le sont absolument. Ce qui me gêne, c'est que l'espèce est menacée quand on sélectionne un ou des individus qui vont devenir des enfants et appartenir à l'espèce, et que ce phénomène peut se généraliser.

Merci, monsieur le professeur, pour ces échanges très riches. Merci aux collègues présents en cette matinée, qui nous aura éclairés d'un point de vue philosophique, juridique, scientifique et médical. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos auditions.

La séance est levée à douze heure trente.

Membres présents ou excusés

Mission d'information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique

Réunion du jeudi 6 septembre 2018 à 11 h 25

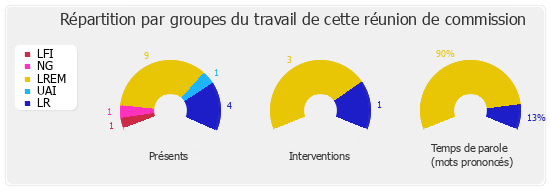

Présents. – M. Joël Aviragnet, M. Xavier Breton, Mme Samantha Cazebonne, M. Charles de Courson, Mme Élise Fajgeles, Mme Caroline Janvier, M. Jean François Mbaye, M. Thomas Mesnier, Mme Danièle Obono, Mme Bérengère Poletti, M. Alain Ramadier, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Agnès Thill, M. Jean-Louis Touraine, Mme Annie Vidal.

Assistait également à la réunion. – M. Thibault Bazin