Commission d'enquête sur la situation, les missions et les moyens des forces de sécurité, qu'il s'agisse de la police nationale, de la gendarmerie ou de la police municipale

Réunion du jeudi 28 mars 2019 à 9h00

La réunion

La commission d'enquête sur la situation, les missions et les moyens des forces de sécurité, auditionne, sous forme de table ronde, des syndicats de surveillants pénitentiaires : pour Force ouvrière (FO) Pénitentiaire, M. Dominique Gombert, secrétaire général adjoint, M. Yoan Karar, secrétaire général adjoint, et M. Jean Philippe Cabal, secrétaire national « corps de commandement » ; pour le Syndicat pénitentiaire des surveillants (SPS), M. Philippe Kuhn, secrétaire national adjoint en charge de la direction interrégionale de Paris, et M. Joseph Paoli, secrétaire national adjoint en charge de la direction interrégionale de Bordeaux ; pour la Confédération générale du travail (CGT) Pénitentiaire, M. Éric Lemoine, premier surveillant, M. Nicolas Peyrin, premier surveillant, et M. Alexis Grandhaie, commandant ; pour l'Union fédérale autonome pénitentiaire, affilée à l'Union nationale des syndicats autonomes (UFAP-UNSA), M. David Calogine, secrétaire général adjoint, et M. Wilfried Fonck, secrétaire national.

Mes chers collègues, nous avons souhaité entendre, dans le cadre de nos travaux, les syndicats du personnel pénitentiaire.

Messieurs, des événements très graves se sont produits récemment au sein d'un établissement pénitentiaire, et vous nous ferez certainement part de vos réactions à ce sujet. Cette table ronde nous permettra également d'aborder les nombreuses problématiques que vous rencontrez dans l'exercice de vos missions et dans le cadre de leur articulation avec celles des forces de police et de gendarmerie.

Avant de vous donner la parole, je vous informe que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

(MM. Dominique Gombert, Yoan Karar, Jean-Philippe Cabal, Philippe Kuhn, Joseph Paoli, Éric Lemoine, Nicolas Peyrin, Alexis Grandhaie, Wilfried Fonck et David Calogine prêtent successivement serment.)

Mesdames, messieurs, nous tenons à vous remercier pour votre invitation, qui nous permet, enfin, de nous exprimer. Nous souhaitons, en effet, vous sensibiliser aux conditions de travail des personnels, notamment dans le domaine sécuritaire – le nombre des agressions augmente –, et à l'absence de reconnaissance statutaire et indemnitaire de la pénibilité de notre profession.

Le dernier mouvement des personnels est révélateur de la souffrance des agents pénitentiaires et de l'absence de prise en considération de leurs revendications légitimes. Les derniers attentats terroristes – à Osny, Vendin-le-Vieil, Borgo et, tout récemment, Condé-sur-Sarthe – sont la preuve des difficultés que nous rencontrons et de l'absence de réponse sécuritaire pour y remédier. Le protocole de 2018, signé par une seule organisation syndicale, témoigne du manque de volonté politique de s'attaquer aux phénomènes de violence et de radicalisation en détention, au-delà des dogmes idéologiques en la matière.

La vie et la sécurité des personnels doivent être une priorité. Pour le SNP-FO Personnels de surveillance, cela passe par une classification des établissements, par le déploiement de pistolets à impulsion électrique, de chiens d'appui et de bombes à gaz paralysant, par une reconnaissance statutaire et indemnitaire – c'est-à-dire par le passage des surveillants et des gradés en catégorie B et des officiers pénitentiaires en catégorie A – et par une modification du statut juridique des personnels pénitentiaires.

Je précise que notre syndicat n'est pas multicatégoriel ; il représente exclusivement les surveillants.

Tout d'abord, j'ai une pensée pour ceux de nos collègues qui ont été blessés le 5 mars dernier. Cet événement suscite la colère et un sentiment d'échec, car la politique qui a été conduite jusqu'à présent n'a pas pris la véritable mesure des attentes que nous exprimons depuis une dizaine d'années. L'attentat du 5 mars a appelé l'attention sur la problématique des prisons et des surveillants, mais nous avons perdu une année. En effet, les surveillants avaient exprimé la même colère en janvier 2018, après la survenue de faits quasiment identiques. Nous avons alors manifesté durant quinze jours, pour rien : un an après, nous en sommes toujours au même point. Pourtant, des réunions ont été organisées. En mai 2018, nous avons été auditionnés par une commission d'enquête sénatoriale ; notre syndicat avait alors émis des propositions. Des réunions, c'est bien, mais pour quoi faire ? Pour gagner du temps ? À un moment, il va falloir prendre des décisions ! Je sais bien qu'avec la loi pénitentiaire, les règles européennes et les restrictions budgétaires, la révision générale des politiques publiques (RGPP) puis la modernisation de l'action publique (MAP), la priorité est aux économies mais, aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence. Nous avons besoin de réponses concrètes, non pas dans six mois, dans un an ou après le prochain événement, mais tout de suite.

Il est certes difficile de prendre des mesures d'urgence en matière de construction de places de prison ou d'amélioration des conditions de travail, mais il est possible d'agir rapidement dans le domaine de la sécurité, en dotant les surveillants des matériels qui leur permettront de se sentir protégés et soutenus, et de faire face aux nouvelles menaces terroristes.

À cet égard, nous sommes dans le flou : un jour, on nous parle du retour des djihadistes sur le territoire national, le lendemain, on nous dit le contraire. S'ils reviennent, ils seront incarcérés. Or, les prisons sont déjà surpeuplées ! On nous a présenté un plan de 80 000 places il y a dix ans ; aujourd'hui, on nous en annonce 7 000 à l'horizon 2027… Il n'y a rien de concret : nos conditions de travail sont toujours aussi mauvaises et nous sommes toujours en sous-effectifs. Ainsi, les collègues d'une maison centrale que je ne nommerai pas m'ont dit : « Ce matin, on est moins six ! » Alors qu'il nous est déjà difficile de gérer la détention actuelle, on nous parle de terroristes, de djihadistes, qu'il faudrait évaluer pendant quatre mois et qu'on regrouperait éventuellement au sein de quartiers réservés aux détenus radicalisés. Mais nous n'avons ni les structures, ni les établissements adéquats.

En résumé, nos conditions de travail sont mauvaises et nous ne sommes pas à l'abri d'un nouvel attentat commis par un détenu radicalisé déterminé. Il faut que nous soyons formés et que les structures soient adaptées… Nous avons fait l'effort de mettre à jour nos propositions de mai 2018 mais, au fond, rien n'a changé, si ce n'est les nouvelles agressions – environ 4 000 par an – et le dernier attentat. N'attendons pas un nouvel attentat pour agir ! Le climat social actuel, on le connaît : avant les surveillants, il y a eu les policiers.

Certes, nous devons nous occuper de réinsertion, mais nous devons avant tout assurer la sécurité. Comment se fait-il qu'un couteau en céramique ait pu entrer en détention ? Comment se fait-il qu'un détenu fiché ait pu bénéficier d'une unité de vie ? Venez voir en détention comment cela se passe. Arrêtons de mener une politique « pro-détenus », car les menaces sont réelles et nous devrons faire face, dans les années qui viennent, à de terribles problèmes.

La question pénitentiaire est souvent évoquée lorsque se produit un événement. Or, ce n'est pas le moment le plus propice à un débat serein. On peut donc espérer que votre commission sera le point de départ d'un débat parlementaire sur la justice et l'administration pénitentiaire, même si, je le sais, l'Assemblée nationale vient d'examiner un projet de loi de programmation.

J'ai connu – c'est le triste privilège de l'âge – l'ensemble des plans de construction depuis le ministre Alban Chalandon. À chaque fois, il s'agissait de désengorger les établissements pénitentiaires, de favoriser l'encellulement individuel, de lutter contre la récidive, etc. Mais les prisons restent surpeuplées, à un point tel que nos collègues surveillants ne peuvent pas travailler dans des conditions optimales et que leurs missions se limitent à une gestion « hôtelière » et sécuritaire des détenus – et je ne parle pas de la radicalisation ou des 30 % de détenus à profil psychiatrique… Compte tenu de la masse des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, il est très difficile non seulement d'assurer une bonne garde et une bonne sécurité, mais aussi de participer au projet de sortie des détenus.

En définitive, personne n'est satisfait, que l'on tienne, comme la CGT, pour une politique pénale résolument orientée pour les courtes peines vers les alternatives à l'incarcération – qui permettent, non pas de « vider » les prisons mais d'assurer un suivi alternatif des personnes, d'alléger les détentions et d'avoir ainsi un regard beaucoup plus fin et sûr sur les détenus –, ou que l'on tienne pour une politique pénale, qui consiste à créer des places de prison – c'est ce qui est fait depuis 1986. On s'aperçoit que le programme immobilier actuel n'a même pas l'ampleur de celui de Jean-Jacques Urvoas. La question de la politique pénale est donc un véritable problème.

On peut affirmer qu'en 2019, les personnels pénitentiaires – je parle de l'ensemble des catégories – sont, en définitive, dans la même situation qu'en 1992, après les dramatiques événements de Clairvaux et de Rouen : ils sont épuisés et désabusés. Aujourd'hui, la population pénale n'est plus du tout la même que dans les années 1980, lorsque prévalait une philosophie carcérale selon laquelle la privation de liberté se suffisait à elle-même. De fait, cette population est devenue, à l'instar de la société extérieure, particulièrement vindicative et réfractaire à l'autorité, et elle fait de la violence un moyen de communication. Or, cette violence, ce sont les personnels qui en sont directement victimes. On dénombre ainsi, actuellement, en moyenne douze agressions personnelles par jour...

Le mouvement social historique de janvier 2018 a abouti à un relevé de conclusions, qui comportait deux volets : un volet indemnitaire, qui a été mis en œuvre, et un volet sécuritaire, dont nous attendons toujours l'application. En quinze mois, rien ne s'est passé, ou presque ! Or, si les personnels affectés à l'unité de vie familiale de Condé avaient été dotés des gilets pare-lames prévus dans ce relevé de conclusions, l'attentat n'aurait, certes, pas été évité, mais les blessures dont ils ont été victimes auraient été beaucoup moins graves. L'autorité pénitentiaire fait preuve d'une mauvaise volonté manifeste pour appliquer ce volet sécuritaire. Pourtant, il est parfaitement inenvisageable de travailler à la réinsertion des détenus si, au préalable, la sécurité des personnels et des structures n'est pas assurée.

Par ailleurs, n'oublions pas le pouvoir d'achat des personnels qui – mais c'est vrai pour l'ensemble des fonctionnaires – a baissé par rapport à celui du reste de la population. En effet, nous ne sommes même plus dans une phase de gel de la valeur du point d'indice : nous sommes dans l'ère glaciaire. Ceux qui représentent l'État, la République française, sont moins bien payés qu'auparavant, et ce n'est absolument pas logique.

Je souhaite également évoquer la situation en outre-mer. On nous parle d'égalité réelle, mais, outre-mer, les établissements pénitentiaires n'ont ni les mêmes moyens ni les mêmes structures qu'en métropole. Or, la continuité de la République doit aussi se traduire dans ce domaine. Pourquoi les territoires d'outre-mer ne sont-ils pas dotés, par exemple, d'unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) ou d'unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) ? Pourquoi les missions d'extraction judiciaire y sont-elles toujours assurées par le ministère de l'intérieur au lieu d'être transférées au personnel pénitentiaire, comme en métropole ? Autant de questions auxquelles les personnels nous demandent, à nous, organisations professionnelles, de répondre. Or, la direction de l'administration pénitentiaire, la chancellerie, soit répond à côté, soit ne nous répond pas.

En ce qui concerne les détenus radicalisés et, plus généralement, ceux qui posent des problèmes de gestion en raison de leur comportement, l'UFAP-UNSA demande, depuis 1992, que les structures soient adaptées aux profils pénaux et carcéraux des détenus afin d'assurer une prise en charge optimale au lieu de privilégier, comme c'est le cas actuellement, le maintien des liens familiaux, qui aboutit, à l'intérieur des établissements pour peine, à un mélange de profils tel que le cocktail est explosif. Ces éléments doivent être pris en compte pour faire évoluer la politique carcérale.

J'ajoute qu'au plan législatif, il est nécessaire de modifier le volet « gestion de la détention » du code de procédure pénale, afin que les personnels bénéficient de mesures dérogatoires qui leur permettent de gérer comme il se doit les détenus terroristes islamistes. Non seulement ces individus doivent être absolument isolés des autres détenus, mais ils ne doivent pas pouvoir communiquer entre eux. C'est une urgence absolue pour les personnels pénitentiaires.

Premièrement, quel est l'état d'avancement de la prise en charge des extractions judiciaires par l'administration pénitentiaire ? Quels sont les volumes de crédits et les emplois qui ont été transférés pour prendre en charge cette mission ? Estimez-vous ces transferts suffisants ?

Deuxièmement, pourriez-vous nous expliquer comment le renforcement du renseignement pénitentiaire s'est traduit au sein de vos établissements respectifs ? Quels sont les objectifs qui ont été fixés ? Les moyens consacrés à cette activité – fondamentale, on le sait – sont-ils suffisants ?

Troisièmement, que pourriez-vous nous dire des évolutions nécessaires en matière de gestion des détenus radicalisés ? Les moyens mis en œuvre en la matière vous paraissent-ils suffisants – j'ai cru comprendre que tel n'était pas le cas – et dans quelle mesure les personnels ont-ils été formés à la gestion de ce type de détenus ?

Par ailleurs, vous le savez, l'Assemblée nationale a voté, l'été dernier, une disposition qui permet aux agents de la pénitentiaire d'utiliser dans les établissements des caméras-piétons, dont on s'est aperçu qu'elles contribuaient, lorsqu'elles étaient portées par des policiers municipaux, à pacifier les relations avec la population. Je vous informe que le décret d'application devrait sortir très rapidement – c'est un sujet que j'ai évoqué encore récemment avec le Gouvernement

Nous savons qu'il est difficile, actuellement, de recruter des personnels pénitentiaires, qui, par ailleurs, font souvent l'objet d'un « débauchage » par d'autres corps. Ce sont en effet des métiers qui, parfois, ne sont pas attractifs. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Peut-être avez-vous des expériences à partager avec nous.

Enfin, je m'étonne qu'aucune femme ne soit présente parmi vous. Sachez que ce n'est pas le propre de la pénitentiaire : nous avons accueilli, hier, des représentants des gendarmes et les deux seules femmes qui étaient présentes représentaient une association de femmes de gendarmes… Nous sommes en 2019, et il me semble que les syndicats doivent montrer l'exemple dans ce domaine.

J'ai rencontré, en 2014, une surveillante de prison dont le témoignage m'a profondément touchée. Elle m'avait alors fait part – avant les attentats, donc – de son sentiment d'impuissance face au développement de la radicalisation. Vous propose-t-on régulièrement des formations, une sensibilisation à ce phénomène, pour que vous puissiez réagir et, le cas échéant, détecter les détenus qui se radicaliseraient.

Ma deuxième question porte sur les prisonniers souffrant de troubles psychiatriques. Êtes-vous, là aussi, formés à leur accompagnement ? Quelles sont les relations que vous entretenez avec les médecins ? Arrive-t-il que certains détenus soient régulièrement hospitalisés ?

Enfin, on voit bien que la pénitentiaire manque de personnels, mais on sait que les candidats au recrutement ne sont pas suffisamment nombreux. Comment rendre ces métiers plus attractifs ?

Merci, messieurs, pour vos éclairages. Lors d'un entretien avec l'un de vos collègues en poste dans un centre de détention, il m'a indiqué qu'il souhaiterait, par exemple, que des maîtres-chiens soient présents dans les établissements. Il m'a également expliqué que les gilets pare-lames n'étaient pas forcément la panacée, dans la mesure où le port de ce vêtement est très contraignant et ne garantit pas contre toutes les agressions. Qu'en pensez-vous ?

Par ailleurs, votre formation au tir est-elle suffisante ? Votre licence vous est-elle remboursée ?

Enfin, je vais peut-être lancer un pavé dans la mare, mais que pensez-vous des méthodes d'évaluation des directeurs de prison, dont on dit – est-ce une rumeur ? – qu'ils doivent atteindre certains objectifs statistiques ? Ma question est volontairement un peu provocatrice, mais nous sommes là pour avoir des informations tout à fait impartiales et objectives.

Monsieur Paoli, il ne s'agit pas, pour nous, de « gagner du temps ». Vous êtes dans votre rôle de syndicaliste, et je le comprends, mais cette commission d'enquête a notamment pour objectif d'élaborer des réponses et de nous permettre, demain, d'être force de proposition.

Monsieur Karar, vous appelez de vos vœux une classification des établissements. Quel type de classification serait selon vous nécessaire ?

Par ailleurs, que pensez-vous de l'ordonnance de 1945 relative à la justice des mineurs ? Ceux-ci sont-ils aussi violents que les majeurs ? On sait que certains d'entre eux sont détenus dans des prisons pour mineurs, d'autres dans des quartiers pour mineurs. Quelle est, selon vous, la meilleure solution ?

Enfin, que pensez-vous d'une éventuelle généralisation des brouilleurs de téléphone portable ?

C'est parce qu'il existe une véritable interaction entre la pénitentiaire, la gendarmerie nationale et la police nationale qu'il nous a paru très important, dans le cadre de cette commission d'enquête, d'auditionner aussi bien les directeurs que les syndicats représentatifs des personnels pénitentiaires. Votre rôle est capital, et je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Notre objectif, encore une fois, est de faire des propositions concrètes, en tenant compte, bien entendu, de la contrainte budgétaire. Il nous faut être très pragmatique : quelles mesures faudrait-il, selon vous, prendre en priorité, compte tenu de cette contrainte, pour vous faciliter la vie au quotidien ?

Si nous sommes là, c'est pour essayer de faire avancer les choses. Ma première question est toute simple : votre profession suscite-t-elle suffisamment d'attrait ? Et, si tel n'est pas le cas, à quoi cela tient-il ? Que faudrait-il faire, selon vous, pour rendre cette profession plus attractive ? Monsieur Grandhaie, vous avez évoqué les politiques pénales qui s'appliquent aux courtes peines : pouvez-vous donner des précisions sur ce point ?

Ma collègue Josy Poueyto, m'a transmis la question suivante, qui complète l'une de celles de Mme la présidente : comment la pénitentiaire s'implique-t-elle aujourd'hui dans la chaîne du renseignement ? Pour ma part, j'aimerais revenir sur le volet sécuritaire, et notamment sur l'agression qui a eu lieu à la prison de Condé-sur-Sarthe. Comment se passe la fouille des visiteurs ? Comment un couteau en céramique a-t-il pu franchir les contrôles ? Avez-vous des brouilleurs de portables ? Ma collègue Nicole Trisse a parlé des chiens : pensez-vous que ce serait un complément intéressant pour la détection de la drogue ? J'aimerais enfin, mais ce sera peut-être l'objet d'une autre série de questions, que vous nous donniez des informations sur le recrutement.

Il y a effectivement un malaise dans les établissements pénitentiaires, qui est dû en grande partie à la surpopulation pénale. Il est difficile pour les surveillants de remplir leurs missions dans les grandes maisons d'arrêt, où les détenus sont parfois trois par cellule. L'un d'entre vous a indiqué à juste titre que la réinsertion est très importante, mais qu'elle est impossible sans sécurité. Il est évident qu'elle suppose une atmosphère sereine et des surveillants respectés dans leurs fonctions.

J'aimerais revenir sur quelques points.

Premièrement, quelle est votre position sur l'idée d'une classification des établissements pénitentiaires et, par exemple, sur une graduation du niveau de sécurité en fonction du profil des détenus ? Certains pays nordiques le font et cela se passe plutôt bien : on compte moins d'agressions qu'en France et on va parfois jusqu'à des prisons ouvertes. Serait-ce, selon vous, une option envisageable ?

Ma deuxième question concerne le volet sécuritaire. Estimez-vous que la réglementation actuelle vous permet de faire des fouilles suffisantes, à la fois sur les détenus et sur les visiteurs ? J'avais proposé de transposer ce qui existe dans les douanes. Il y a une vingtaine d'années, la loi a introduit, auprès des douaniers, des officiers de douane judiciaire, qui sont placés sous le contrôle du Procureur de la République et qui sont habilités à pratiquer des fouilles. Pensez-vous que, dans les établissements pénitentiaires, notamment dans ceux qui hébergent des détenus particulièrement dangereux, certains personnels pourraient avoir le même statut, pour faire des fouilles lorsque c'est nécessaire ?

Enfin, on ne peut pas réfléchir à l'organisation pénitentiaire sans prendre en compte le sens de la peine, et vice-versa : si l'on veut donner du sens à la peine, il faut que les établissements pénitentiaires soient repensés.

Depuis douze ans maintenant, je me rends chaque année, et parfois même plusieurs fois par an, à la maison d'arrêt de Dijon. J'y étais, il y a quelques jours encore, dans le cadre du grand débat national. C'est une chose que je m'impose, à la fois pour rendre hommage au personnel pénitentiaire, et pour me tenir informé. Or je rencontre toujours un personnel très engagé et efficace. Vos exposés donnent le sentiment que tout va mal. Nous savons qu'il y a des difficultés et vous les avez très bien exprimées, mais ce n'est pas forcément ce que l'on ressent lorsqu'on se rend dans une maison d'arrêt. Malgré les difficultés, que je ne sous-estime pas, le personnel donne toujours une image très positive du milieu carcéral.

Monsieur Paoli, vous nous avez dit qu'il fallait arrêter de mener une « politique pro-détenus ». Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par là ?

Par ailleurs, comment peut-on, selon vous, améliorer l'étanchéité du milieu carcéral, qui est cruciale ? L'introduction d'un couteau en céramique dans la prison de Condé-sur-Sarthe ne devrait-elle pas conduire à une révision de la réglementation relative aux fouilles ?

J'aimerais dire un mot des outre-mer, qui souffrent également de la surpopulation carcérale, et où toutes les difficultés que vous avez décrites sont souvent exacerbées. À La Réunion, par exemple, les problèmes de radicalisation sont aggravés par la proximité de pays musulmans, notamment les Comores, qui nourrissent une immigration illégale. Nous sommes également confrontés aux problèmes de drogue et à toutes les difficultés que rencontrent les prisons hexagonales.

J'aimerais évoquer plus spécifiquement la question de la mobilité des personnels. Parce qu'il y a peu de postes de surveillants dans les établissements pénitentiaires en outre-mer, la cohorte des ultra-marins qui viennent travailler dans les prisons hexagonales est très importante, puisqu'ils représentent 30 % à 40 % des effectifs. Ils n'ont aucune perspective de retour et éprouvent même des difficultés à entretenir des liens avec leur famille, ce qui est une source de souffrance pour eux. Les congés bonifiés, qui constituaient une compensation, sont actuellement remis en cause, parce qu'ils posent des problèmes d'organisation. Les ultra-marins qui viennent me voir me disent tous que la situation est très tendue et très difficile à vivre : ceux qui exercent en outre-mer souffrent de la surpopulation carcérale et ceux qui travaillent en métropole souffrent de l'éloignement. Et la réforme à venir de la fonction publique ne manque pas de les inquiéter.

J'évoquerai d'abord le recrutement et la formation. Il faut bien dire que l'image de notre profession n'attire pas vraiment les jeunes : l'image du policier, du pompier ou du militaire est beaucoup plus attrayante. Notre métier, nous apprenons à l'aimer, mais les gens qui s'engagent dans cette voie le font souvent, au début, pour des raisons alimentaires. À l'heure actuelle, un jeune qui entre à l'École nationale d'administration pénitentiaire (ÉNAP) gagne 1 180 euros dont il faut déduire 200 euros pour les repas, soit 900 euros par mois. Autrefois, les repas étaient pris en charge, mais ce n'est plus le cas.

Lorsqu'ils quittent l'école, 60 % à 70 % des élèves sont affectés en région parisienne, où ils sont confrontés à d'importants problèmes de logement. En attendant de trouver un appartement, certains d'entre eux dorment dans leur voiture, même si, généralement, l'établissement où ils sont affectés leur paie l'hôtel. Ces situations sont très problématiques et il faudrait trouver des solutions, avec les préfectures, pour loger ces jeunes qui débutent dans la carrière. Il ne faut plus qu'au moment où ils arrivent chez nous, ils soient préoccupés par ces questions de logement, car ils ont besoin de sérénité pour aborder leur vie professionnelle.

En 2005, la direction de l'administration pénitentiaire n'a pas jugé utile d'agrandir l'ÉNAP. À l'époque, on a fait le choix politique de ne pas augmenter les recrutements, parce qu'on imaginait peut-être qu'il ne serait pas nécessaire de construire de nouvelles prisons et que le taux d'incarcération baisserait. Le résultat, c'est que l'ÉNAP, qui est la seule école à former des personnels pénitentiaires en France, ne peut plus faire face aux recrutements qui ont lieu actuellement. On a donc décidé, l'année dernière, de réduire la durée de formation des surveillants, en la faisant passer de huit à six mois. La formation initiale a été réduite dans tous les domaines, y compris le tir et le sport. Les jeunes qui sortent de l'école ont une formation initiale de plus en plus limitée, et c'est la conséquence des choix politiques passés.

Nous avons dû, je le disais, faire face à des recrutements importants l'année dernière. Mais il faut savoir que seules 25 % des personnes inscrites au concours s'y sont effectivement présentées, si bien que nous avons dû recruter des personnes qui ont eu 2 de moyenne au concours. À l'ÉNAP, nous demandons aujourd'hui aux formateurs de donner aux élèves des cours de français et de mathématiques : voilà la réalité actuelle.

Permettez-moi de vous demander une précision : les abandons en cours de formation sont-ils fréquents ?

Au cours de la scolarité, il arrive bien souvent que des élèves abandonnent après le premier ou le deuxième stage, parce qu'ils se rendent compte que ce travail n'est pas fait pour eux. À la sortie de l'école, la première affectation fait, elle aussi, un certain nombre de déçus. Au cours de leur formation, les élèves alternent les périodes de formation à l'école et les stages en établissement, un peu partout sur le territoire. Lorsqu'on a fait des stages dans de petites maisons d'arrêt, à Mauzac ou à Agen, et que l'on est affecté à Fleury-Mérogis ou à Fresnes à la sortie de l'école, c'est le choc carcéral. Travailler dans une petite maison d'arrêt, comme celle de Dijon dont il a été question, ce n'est pas la même chose que d'être confronté à 100 ou 120 détenus à Fresnes. Ce n'est pas le même travail. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le recrutement et la formation initiale.

Entre le premier jour d'entrée à l'école et la titularisation, on perd en moyenne 15 % à 20 % de collègues chaque année, soit parce qu'ils s'aperçoivent que le métier est trop difficile, soit parce qu'ils sont reçus à un autre concours. Il faut savoir que la politique de l'administration centrale pénitentiaire consiste aujourd'hui à titulariser les stagiaires. De même que l'on admet au concours des personnes qui ont des notes très basses, de même, on a tendance à titulariser des professionnels qui, il y a quelques années, ne l'auraient pas été. Nous procédons ainsi pour maintenir nos effectifs et ne pas avoir des pertes supérieures à 20 %, ce qui serait dramatique.

À titre d'exemple, la dernière promotion devait compter 600 élèves et ils ne sont que 497.

La formation actuelle vous semble-t-elle adaptée à vos missions ? Est-ce la même qu'il y a vingt ans, ou bien a-t-elle évolué pour s'adapter, par exemple, à la dangerosité croissante de votre métier ?

Pour faire face à la surpopulation carcérale, le Gouvernement a lancé un programme de construction de prisons. En attendant qu'elles voient le jour, que pourrait-il être fait ? S'il y avait moins de détenus, les choses seraient déjà plus simples…

Pour revenir à la question du recrutement, il est clair que personne ne rêve, étant petit, de devenir surveillant pénitentiaire. Le taux de participation au concours, de l'ordre de 20 % ou 25 %, était le même l'année dernière : ce n'est pas un métier qui attire les gens a priori. J'ajoute que parmi les 15 % ou 20 % de personnes qui quittent l'administration pénitentiaire entre leur entrée à l'école et leur titularisation, un certain nombre est reçu à la gendarmerie, dans la police, à la douane ou chez les pompiers. Si les gens réussissent ailleurs, ils partent.

L'un de vous nous a dit que les personnels de la prison de Dijon sont très investis dans leur mission. Sans doute, mais on peut être à la fois très investi et désabusé. Nous avons des personnels qui croient à ce qu'ils font, c'est certain : ceux qui restent croient absolument à leur mission. Mais il est urgent de prendre des mesures pour qu'ils continuent à y croire.

Tout ce qui vient d'être dit met en lumière la faible attractivité de notre métier, pour des raisons statutaires et indemnitaires, d'une part, et sécuritaires, d'autre part. C'est un métier difficile, où l'on risque continuellement d'être agressé : 135 agressions graves se sont produites depuis le début de l'année et il y a eu 4 000 agressions au cours de l'année 2018. On a donc, à chaque service, une chance sur quatre de se faire agresser. Ces chiffres, ce sont ceux de notre organisation, parce qu'il faut savoir que l'administration pénitentiaire ne communique plus les chiffres officiels. Il me semble que le fait de ne pas publier ces données nous empêche d'avancer dans la bonne direction.

Vous nous avez demandé ce que nous pensions de la classification des établissements : c'est un projet que notre organisation défend depuis de nombreuses années. Nous pensons qu'il faut arrêter de mélanger les détenus qui présentent un profil pénal et un degré de dangerosité trop différents.

Nous prônons la création d'établissements très sécuritaires, où seraient incarcérés les détenus violents, voire ultraviolents, qui posent des problèmes dans des établissements classiques. Il ne s'agit pas du tout de prendre exemple sur Guantanamo, comme on a pu l'entendre ici ou là. Pour nous, un établissement très sécuritaire est un établissement qui dispose de moyens humains importants, mais aussi de moyens techniques. Nous prônons notamment le port du pistolet à impulsion électrique. Il ne s'agit pas de partir en guerre, mais de disposer d'un outil pour se défendre en cas d'agression. L'idée, du reste, n'est pas forcément de s'en servir, mais d'en faire un outil de dissuasion. Lorsqu'on doit entrer dans la cellule d'un détenu qui est en train de tout casser et qui peut éventuellement être armé d'un pic, le fait de disposer de cet outil peut contribuer à désamorcer la situation et forcer l'individu à se rendre.

Nous proposons, à l'inverse, que certains établissements soient vraiment tournés vers la réinsertion : dans ces établissements pénitentiaires, il n'y aurait pratiquement pas de murs, un service de sécurité restreint et pas de mirador. Pour le coup, le social serait au cœur de ces établissements. Cela donnerait davantage de perspectives aux détenus incarcérés : plutôt que de vivre au milieu des rats avec la crainte d'être poignardés par un autre détenu, ils pourraient vivre dans un système de détention beaucoup plus léger et axé vers la réinsertion.

Il est très difficile, à l'heure actuelle, de mener une politique de désengagement vis-à-vis de la radicalisation dans des établissements surpeuplés, qui plus est avec des professionnels qui ne sont pas formés. Nous sommes là pour assurer la garde, la sécurité et la réinsertion des détenus : c'est une mission qui, en soi, est déjà un peu schizophrène, puisqu'on nous demande de faire à la fois du sécuritaire et de la réinsertion, ce qui suppose de trouver un juste équilibre. Mais lorsqu'on est confronté à des détenus ultraviolents, il faut faire de la sécurité une priorité absolue, quitte à faire passer la réinsertion au second plan.

Les caméras-piétons, que nous réclamons, ne sont pas encore en service, car des problèmes se posent encore vis-à-vis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). J'ai déjà évoqué le pistolet à impulsion électrique, mais les personnels pourraient aussi être dotés d'une petite bombe lacrymogène. À ceux qui me diront que l'armement en détention est problématique, je répondrai que la bombe lacrymogène n'a jamais tué personne, et que c'est un moyen rapide de répondre à une agression. Actuellement, un surveillant ne dispose, pour se défendre sur une coursive, que d'un sifflet et de ses mains, en attendant l'arrivée de ses collègues. Face à des détenus ultraviolents qui, la plupart du temps, sont aussi armés, il faut que nous puissions nous défendre un minimum et préserver notre intégrité physique.

Force ouvrière ne demande pas la création d'une milice ou d'une armée au sein des établissements pénitentiaires. Nous demandons seulement d'avoir les moyens de nous défendre. Ce que nous prônons, c'est par exemple un élargissement du champ de compétence des brigades cynotechniques pénitentiaires. À l'heure actuelle, elles n'ont pas la possibilité de faire de la détection sur les familles qui viennent au parloir. En revanche, on s'en sert pour effectuer des missions de polices externes : voilà un autre paradoxe, auquel il faudrait mettre fin ! S'agissant de la fouille des visiteurs, des notes nous permettent aujourd'hui, non pas de fouiller, ni de palper, mais de « tapoter » les visiteurs – avec leur accord. Il n'existe pas d'autre disposition légale.

Il a été question aussi de nous doter de gilets pare-lames. Dans le cas de l'attentat de Condé-sur-Sarthe, cet équipement n'aurait pas permis de protéger nos collègues, compte tenu de l'emplacement des coups de couteau qu'ils ont reçus. Le relevé de conclusions de l'année dernière n'évoquait même pas une généralisation des gilets de pare-lames mais simplement une distribution dans certains secteurs, dont ne faisaient pas partie les unités de vie familiale (UVF). Ce sont en effet des quartiers qui ne sont pas censés accueillir des détenus dangereux ou susceptibles de passer à l'acte, les rencontres avec les familles étant des moments plus paisibles.

Quant à l'installation des brouilleurs, elle a pris un certain temps.

La formation au tir, on peut en penser ce qu'on veut, mais ce n'est pas avec le peu de stands que nous avons dans les centres pénitentiaires et le peu de temps dont nous disposons que nous pourrons nous améliorer. Il faut rappeler qu'un surveillant effectue trente à quarante heures supplémentaires par mois. Pour ma part, cela fait plus de dix ans que je n'ai pas effectué de tirs pour être en mirador.

Tout cela montre que la sécurité n'a pas été placée au cœur de nos missions.

Il y a aussi le volet statutaire et indemnitaire. Nous sommes en concurrence avec des métiers de catégorie B comme les gardiens de la paix ou les gendarmes. Actuellement, les surveillants de prison sont recrutés au niveau du brevet des collèges, soit en catégorie C. Nous prônons le passage en catégorie B car les rémunérations qui y sont attachées nous mettraient au même niveau que d'autres métiers de la sécurité publique. Pour rappel, un gardien de la paix au premier échelon gagne 1 900 euros quand un surveillant de prison au même niveau ne gagne que 1 400 euros. Mme la garde des sceaux a indiqué que, selon ses calculs, un surveillant stagiaire gagnait un peu plus de 2 200 euros par mois mais elle a oublié de dire qu'il fallait compter les heures supplémentaires, le travail de nuit et le travail pendant les week-ends. Pourquoi tenir un tel discours de bashing alors que le temps de travail d'un surveillant équivaut à moitié plus que le temps plein de n'importe quel autre fonctionnaire ?

Le niveau d'études joue aussi. Le recrutement se fait au niveau du brevet des collèges et non du bac. Vous ne pouvez espérer gagner plus que les personnes recrutées à un niveau supérieur.

70 % des surveillants de prison ont le bac !

Si nous voulons rendre le métier plus attractif, il est certain que des efforts devront être faits dans le domaine financier. Je me demande si instaurer un recrutement national ne serait pas opportun. Dans ma circonscription, qui compte deux centres pénitentiaires, l'un à Argentan, l'autre à Alençon, je rencontre des jeunes qui voudraient devenir surveillants de prison. Le fait de faire leur formation à Agen ne leur pose pas de problème mais dès qu'on leur dit qu'ils devront attendre sept à huit ans avant de revenir dans leur département d'origine, cela les rebute.

Je sais qu'il y a des réflexions à ce sujet. La région parisienne risquerait d'être déficitaire mais on pourrait imaginer plusieurs types de concours : un concours spécifique pour l'Ile-de-France et un autre concours pour les régions. Dans d'autres pays européens, les concours ne sont pas organisés au niveau national mais au plus près du terrain, ce qui génère beaucoup de demandes.

Monsieur Pueyo, vous avez travaillé au sein de l'administration pénitentiaire. Vous savez bien que tous les bassins d'emploi ne sont pas égaux à l'échelle du territoire national. Mettre en place des recrutements locaux, départementaux ou régionaux mettrait à mal le fonctionnement de l'institution pénitentiaire. Et je ne parle même pas des territoires d'outre-mer.

C'est simplement une question que je me posais. La loi de 1997 avait prévu que les établissements pénitentiaires puissent devenir des établissements publics, avec des modalités de recrutement différentes, un peu comme les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) avec les pompiers, mais cette disposition n'a jamais été appliquée. Je comprends très bien vos arguments. Il faudrait une mise en œuvre progressive, sinon ceux qui attendent des postes à La Réunion ou à la Martinique depuis plus de sept ans seraient lésés.

M. le rapporteur a insisté sur la réforme de l'ordonnance de 1945 sur les mineurs. Il serait très important pour nous d'avoir votre éclairage.

Nous devons faire le constat suivant : sur l'ensemble des problématiques pénitentiaires, nous perdons aujourd'hui des batailles. La densité de la population carcérale est si élevée que nous perdons la bataille du recrutement, la bataille de la formation, la bataille des missions. On en arrive à ne plus réfléchir qu'en termes de maintien de l'ordre, y compris à l'intérieur des établissements. Et ces questionnements me semblent aussi traverser la police nationale.

Il ne faut pas oublier, au-delà de la question des équipements, qu'un pan très important du métier de la surveillance repose sur notre capacité à établir des contacts et tisser du lien social. Et sur ce point, nous ne sommes pas aidés par la structuration physique des prisons actuelles.

J'ai travaillé à l'ancienne maison d'arrêt de Nantes. Les conditions de détention y étaient indignes du fait de la vétusté du bâti, mais elle avait la particularité d'avoir un rond-point central où l'ensemble des professionnels se croisaient : l'avocat, le travailleur social, le soignant transitaient par ce lieu d'échanges et un lien se nouait au quotidien. Aujourd'hui, dans l'ensemble des nouveaux établissements, qui sont de véritables usines carcérales, ces divers intervenants ne sont plus en contact entre eux. Et dans ces monstres créés pour abriter le maximum de détenus, il y a un minimum d'agents. Il y a donc aussi une déperdition du lien entre gardiens et gardés. Les nouvelles générations de surveillants qui apprennent leur boulot dans ce cadre ont tendance à mettre la sécurité et le maintien de l'ordre au premier plan.

Vous posiez la question, madame, de la formation et de la prévention du suicide et de la radicalisation. Cette bataille-là, nous l'avons perdue aussi. La formation initiale à l'ENAP ne prévoyait que 9 heures pour la radicalisation. Ajoutons à cela que les élèves, dont les fragilités en termes de niveau de recrutement ont été rappelées par l'ensemble des collègues, ont l'essentiel de leurs cours en amphithéâtre et qu'il s'agit d'un public qui n'est pas du tout capable de bachoter comme peuvent le faire des jeunes qui se destinent à des études universitaires.

Nous avons tout essayé. Il y a eu un mouvement vers la fermeture des petites structures de proximité pour ouvrir de plus gros établissements. Bois-d'Arcy a ainsi été créé parce que la Santé devait fermer.

Il est clair qu'il y a des gens qui méritent d'aller en prison, mais il faut aussi avoir en tête qu'il y a chaque année plus de 90 000 condamnations prononcées pour des peines de six mois ou moins, qui donnent lieu à 40 000 incarcérations. Les affaires les plus graves, le terrorisme en particulier, façonnent la politique pénale sur l'ensemble de la chaîne. À côté des détenus les plus dangereux, les détenus qui purgent de petites peines viennent happer constamment le regard des collègues. Or quand votre attention doit se focaliser sur la petite délinquance, vous ne faites pas autre chose, d'autant que les personnes condamnées à de longues peines se font plus discrètes. Cela vaudrait la peine d'essayer autre chose que ce qui a été proposé jusqu'à présent.

La question des salaires a certes son importance. Il faut notamment redonner un filet de sécurité aux élèves, c'est une question de dignité, en particulier pour ceux qui ont une famille. Ils ne gagnent que 1 100 euros à l'école dont 200 euros partent en frais de cantine. En outre, l'école n'accueille plus les élèves le week-end, ce qui pose de gros problèmes à ceux qui viennent de l'outre-mer, et, lors des stages de formation initiale, ils ne sont pas non plus hébergés le week-end.

Au-delà des questions d'argent, sur lesquelles chacun ici a ses revendications, il faut penser notre métier en termes de missions. Ne l'aborder que par le prisme du maintien de l'ordre, c'est déjà avoir perdu.

Aujourd'hui, nous réagissons beaucoup à l'affectif. Nous pensons aux collègues, c'est évident. Pendant de nombreuses années, le premier moyen pour assurer la sécurité dans l'administration pénitentiaire a été l'humain et c'est sous cet angle qu'il faut aborder les réponses. Nous aurons beau être équipés de la plus belle technologie du monde, nous serons en danger tant que nous resterons isolés. Un agent même protégé par une armure complète sera exposé à des failles de sécurité s'il reste seul. C'est l'accompagnement en nombre qui fait la différence. Le rapport de force a changé en détention, de la même façon que la population carcérale a changé. L'agent est désormais isolé sur sa coursive, ce qui est source de grandes difficultés.

La création des équipes de sécurité pénitentiaire (ESP) a entraîné un détournement des postes vacants vers les missions extérieures au détriment de la détention. Or 95 % de nos tâches sont consacrées à la détention. Un rapport d'octobre 2016 a formulé des préconisations au sujet des pôles de rattachement des extractions judiciaires (PREJ). Les équipes locales de sécurité pénitentiaire (ELSP) ont été créées car nous étions dans l'incapacité d'effectuer nos missions dans ces pôles et elles vont devenir des « sous-PREJ », auxquelles on donnera des missions de sécurité périphériques. La magistrature, dans son bras de fer avec l'administration pénitentiaire, sera la plus forte et quand on nous donnera l'ordre d'organiser un transfert ou une extraction judiciaire, on ne pourra pas assurer ces missions. Nous le savons bien.

Il faut redonner à notre administration des moyens humains suffisants pour nous permettre d'effectuer l'ensemble de nos missions.

Certains d'entre vous ont souligné qu'il y avait déjà eu de multiples rapports, que leur contenu était toujours le même et que rien n'avançait, mais c'est peut-être parce que les remarques qui sont faites sont toujours les mêmes.

Des questions précises vous ont été posées – sur l'ordonnance de 1945, sur la prise en charge de l'extraction judiciaire, sur la qualification d'officier de police judiciaire – et à chaque fois que l'un d'entre vous a pris la parole, seules la rémunération et la formation ont été évoquées. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'enjeux importants. Toutefois, pour être en mesure d'être force de proposition dans l'intérêt des surveillants pénitentiaires, il faut que nous puissions travailler vraiment ensemble.

Comme le disait mon collègue de la CGT, les surveillants auront beau être équipés d'une armure complète, s'ils sont tout seuls, ils seront toujours en danger. Dans le volet consacré à la sécurité du relevé de conclusions de 2018, a été évoqué le travail en binôme ou en équipe. Nous attendons toujours que le directeur de l'administration pénitentiaire fasse comprendre à ses directeurs interrégionaux ou à ses chefs d'établissement qu'il est temps qu'ils appliquent ce qui leur est demandé.

Vous disiez à juste titre, monsieur le rapporteur, que nous répétions les mêmes choses. Mais si personne ne met en œuvre les décisions de la Chancellerie, les engagements pris par les ministres auprès des organisations professionnelles, comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? En face, il faut bien voir qu'il y a d'autres intérêts que ceux des personnels qui sont en jeu et nous ne nous en sortirons pas tant que cela durera.

Vous faites référence à la chancellerie et à l'administration. Il y a une différence entre exécutif et législatif.

En effet, nous aimerions savoir ce que nous pouvons, nous, en tant que législateurs, apporter pour aider à l'accomplissement de vos missions.

Nous avons des attentes qui concernent le volet détention du code de procédure pénale. Il est urgent d'y ajouter des mesures dérogatoires pour trois catégories de détenus : les détenus terroristes, les détenus radicalisés, les détenus violents.

Par ailleurs, il est regrettable que la loi de programmation pour la justice n'ait pas permis de poser la question du temps de l'incarcération : s'agit-il simplement de placer quelqu'un entre quatre murs puis de le relâcher en se disant advienne que pourra ? S'agit-il d'avoir un impact sur le comportement social de la personne incarcérée ? Les gens qui sont en prison sont par définition des individus qui ont transgressé les normes. Que doit-on faire pour qu'ils les intègrent et qu'ils ne récidivent pas ?

Les personnels pénitentiaires ont toute leur importance en ce domaine, mais, dans la mesure où ils sont aujourd'hui contraints de se focaliser sur leur propre sécurité pour pouvoir, dans un sursaut de survie, rentrer chez eux en un seul morceau, il leur est difficile de se consacrer à ce pan de leur métier. Si la sécurité des personnels et des structures n'est pas assurée, le reste est impossible. Et il me semble que vous, législateurs, pouvez avoir un impact en ces domaines.

Il serait intéressant qu'il y ait des établissements ayant une identité propre avec des programmes spécifiques proposés aux détenus. Si nous n'avons rien à leur proposer pour engager leur chemin vers la sortie, eh bien ils vont rester devant la télé vingt-deux heures sur vingt-quatre. Quand je suis entré dans l'administration pénitentiaire en 1999, il y avait encore des centres de détention qui proposaient des formations diplômantes, par exemple, des certificats d'aptitude professionnelle (CAP) en mécanique. Et certaines personnes condamnées demandaient à être incarcérées dans ces établissements, même si elles étaient loin de chez elles, pour avoir un diplôme en sortant et éventuellement un travail. Aujourd'hui, c'est le maintien à tout prix des liens familiaux qui l'emporte. Chacun fait son temps et advienne que pourra.

Monsieur le rapporteur, si nous répétons les mêmes choses, c'est pour une raison simple : rien n'a été réglé. En trente-deux ans de carrière, j'ai connu plusieurs mouvements de personnel. Dans les années quatre-vingt-dix, à la suite du décès de certains de nos collègues, les choses ont évolué. Mais il n'y a toujours pas de solutions.

Vous parlez de l'ordonnance de 1945. J'en entendais déjà parler en 1989. Il y a eu certes une évolution dans la prise en charge des mineurs avec la création d'établissements spécialisés mais aujourd'hui ils sont surpeuplés et des gens qui ne sont pas plus mineurs que moi y sont incarcérés.

Il n'y a aucune statistique sur les violences. Cela m'inquiète car cela veut dire que l'on dissimule la vérité.

Depuis la fin de l'année dernière, il y a un mouvement des personnels. Mais quelle est la réponse ? Le rapport de forces ? Je trouve que c'est stupide. On ne se pose pas les bonnes questions. Comment fait-on pour protéger la population pénale aujourd'hui ? Voilà une question à poser car les violences en prison ne sont pas seulement dirigées contre les personnels.

La contrôleure générale des lieux de privation de liberté vient de publier son rapport annuel, où elle souligne que la loi de programmation pour la justice ne servira à rien. Cela fait deux ans qu'il est question de vider les prisons. Un programme a été élaboré par la précédente garde des sceaux. Où en est-il ? On n'en a jamais vu le début d'application.

Vous parliez de l'évolution du statut du personnel. Bien sûr qu'il doit évoluer. Force ouvrière a son idée là-dessus et publiera une plaquette revendicative à ce sujet. Il faut rendre de l'autorité aux personnels pénitentiaires. Rappelons que plus de 60 % des personnels ont le bac alors que 36 % des policiers n'ont pas le bac. Il faut arrêter d'opposer les niveaux de recrutement. Il y a des pistes à étudier. Pour les personnels administratifs, il y a eu un recrutement sud et un recrutement nord mais je ne sais pas si cela a contribué à augmenter les embauches car visiblement cela a été abandonné.

Pourquoi n'arrive-t-on pas à trouver de réponses ? Notre ministre de tutelle et le directeur de l'administration pénitentiaire sont pourtant là pour ça. Cela fait des années qu'il est question de classification des établissements en fonction du profil des détenus. Un régime extrêmement sécuritaire réclame une loi adaptée. Comment se fait-il qu'un détenu très violent condamné à une lourde peine capable de passer à l'acte ait pu se retrouver dans une unité de vie familiale à Condé-sur-Sarthe ? Désormais, les familles sont fouillées dans ce centre pénitentiaire. Mais jusqu'à quand ? La réaction de la population pénale ne va pas tarder.

Si vous voulez rendre de l'autorité au personnel, il faut qu'il ait des moyens légaux et législatifs à sa disposition. Depuis la loi de 2009, pour des raisons de conformité avec le droit européen, on ne peut plus fouiller les détenus alors que certains devraient l'être. Certes, des fouilles systématiques ne s'imposent pas sur une personne incarcérée parce qu'elle n'a pas payé sa pension alimentaire, mais il ne faut pas oublier l'existence du phénomène des « mules ». Les gens moins dangereux sont menacés par les plus dangereux qui les forcent à faire entrer des téléphones ou de la drogue en détention. Quant aux chiens, bien sûr qu'il en faut pour détecter les stupéfiants. Cela implique là encore une évolution législative.

Par ailleurs, il a été question de méthodes d'évaluation et de primes. Je dois dire que je n'en ai jamais touché alors que j'ai été chef d'établissement pendant quinze ans. La rémunération au mérite pour certaines catégories de personnel, et pas seulement les chefs d'établissement, existe depuis 2007. Des objectifs sont fixés et, à la fin de l'année, une évaluation permet de voir s'ils ont été atteints. C'est le management par objectifs qui a été institué par l'administration française au milieu des années 2000. Je ne vois donc pas en quoi cette rémunération au mérite serait quelque chose nouveau. La vraie nouveauté, ce serait d'avoir les budgets nécessaires pour la mettre en œuvre. Il y a bien des indemnités majorées mais comme il n'y a pas d'argent, il n'y a aucune majoration.

Je vais vous donner des réponses précises à vos questions.

La CGT Pénitentiaire est défavorable à l'intégration de la qualification d'agent de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire. Pour nous, elle ne peut être adaptée à un milieu fermé, compte tenu des conséquences juridiques qu'elle entraîne. Aujourd'hui, la cellule n'est pas considérée comme un domicile. L'agent qui travaille sur la coursive peut y aller et venir. S'il avait des pouvoirs de police judiciaire, ce n'est plus à une fouille de la cellule qu'il procéderait mais à une perquisition.

Nous avons des outils. Le tout, c'est que l'administration nous laisse les utiliser. L'article 57 de la loi pénitentiaire permet une fouille systématique à la sortie des parloirs dans certaines conditions. Dans les secteurs ou les établissements les plus sensibles, il suffit que l'officier décide de fouiller chaque sortie de parloir. Le chef d'établissement peut déjà prendre ses responsabilités et utiliser l'article 57, dans la mesure où il estime qu'il y a un risque potentiel pour ses agents ou son établissement. Il peut dès aujourd'hui décider « à partir de maintenant, jusqu'à ce qu'on me dise le contraire, je fouillerai toutes les sorties de parloir pour éviter les mules ou d'autres incidents ». Le moyen juridique existe, il doit juste accepter de jouer son rôle, même si cela doit durer six mois, un ou deux ans. Avant d'aller chercher d'autres armes, utilisons celles dont on dispose !

Les détenus sont-ils regroupés par degré de dangerosité dans les établissements ? Certains établissements mettent-ils en place des programmes pour aider certains types de détenus, par exemple les toxicomanes ?

Effectivement, on tient compte du niveau de dangerosité des détenus pour les orienter vers des établissements dont le niveau de sécurité est plus ou moins élevé. Par exemple à Condé-sur-Sarthe ou à Vendin-le-Vieil, le niveau de sécurité est beaucoup plus élevé que dans un centre de détention classique.

Mais, du point de vue de l'administration pénitentiaire, la sécurité, c'est surtout l'impossibilité d'évasion pour le détenu ou, a minima, la mise en place d'un maximum de retardateurs de l'évasion. On ne réfléchit donc pas en termes de gestion du risque : à aucun moment, on ne se pose la question de savoir quels risques représente tel détenu. Si c'était le cas, on pourrait sûrement beaucoup mieux adapter les structures aux profils des individus et développer des prises en charge plus individualisées.

La prise en charge des individus sous dépendance de produits stupéfiants relève du ministère de la santé. Les personnels pénitentiaires ne sont pas compétents sur ce volet médical. Ce sont les services de santé qui s'en occupent. Cela existe donc, mais il faut savoir que cela fait aussi l'objet de trafics : certains vont se déclarer toxicomanes alors qu'ils ne le sont pas, pour pouvoir bénéficier d'un traitement qui va lui-même servir de monnaie d'échange pour une paire de basket, un téléphone portable, etc.

Je voudrais revenir sur les propos de monsieur le rapporteur. Effectivement, des travaux ont déjà été réalisés dans le passé, qui pointaient tous la problématique de l'attractivité de notre métier. Mais il faut plutôt parler de recrutement : dans une grosse maison d'arrêt, où est la sécurité quand un surveillant gère 100 à 130 détenus ? On ne pense alors qu'à l'urgence…

Un autre exemple illustrera mon propos. Une nouvelle mission nous a été confiée : les extractions judiciaires. La gendarmerie et la police effectuaient cette mission avec un maillage territorial plus local que celui de l'administration pénitentiaire – il existe un établissement pénitentiaire par département alors que la police nationale et la gendarmerie ont des antennes dans chaque ville. Ces dernières réalisaient cette mission avec plus de 2 400 équivalents temps plein (ETP). Quand la compétence nous a été transférée, nous n'avions que 800 ETP pour la remplir… Cela a engendré de grandes difficultés ; ainsi, la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Rennes est à l'origine de défauts de présentation de détenus devant les magistrats, et donc des vices de procédure qui ont abouti à la libération de ces détenus.

Les recrutements ont permis d'atteindre 1 750 emplois pour effectuer cette mission, mais nous sommes toujours bien loin des 2 400 emplois provisionnés par la gendarmerie et la police… De ce fait, nous réalisons nos missions à deux agents – au lieu de trois comme il était de coutume dans la police et la gendarmerie –, avec toute l'insécurité que cela génère – regardez ce qui s'est passé à Tarascon, même si, face à des Kalachnikov, on peut difficilement répondre avec des neuf millimètres…

Les pôles de rattachement des extractions judiciaires (PREJ) pâtissent de ces problèmes de recrutement, les surveillants se retrouvent seuls au milieu des coursives, les heures supplémentaires explosent – trente ou quarante heures supplémentaires, c'est certes du pouvoir d'achat, mais surtout des personnels épuisés…En conséquence, la profession devient de moins en moins attractive : un surveillant va travailler six week-ends sur sept et six nuits par mois et prendre ses vacances d'été au mois de mai ou de septembre… La carrière ne fait plus rêver. Tous les rapports publiés l'ont déjà pointé du doigt : la problématique des effectifs est liée aux recrutements et aux salaires. Il faut que nous puissions remplir nos missions dans des conditions de sécurité minimales…

Nous sommes tous conscients du problème d'attractivité de la fonction pénitentiaire. Sous ma double casquette d'avocat – qui a fréquenté des établissements pénitentiaires – et surtout d'élu de Seine-et-Marne, on m'a régulièrement fait part d'un problème de logement des agents, qui habitent souvent dans des cités, à proximité des familles des détenus avec les problèmes et les pressions que cela génère… Croyez-vous qu'un système de priorisation dans l'affectation des logements sociaux, hors proximité de l'établissement pénitentiaire, permettrait d'améliorer l'attractivité de la fonction ?

Concernant les extractions judiciaires, les mêmes équipes y sont-elles toujours affectées ? 650 recrutements supplémentaires – pour passer de 1 750 à 2 400 – seraient-ils suffisants pour sécuriser les extractions mais aussi les centres pénitentiaires ?

D'après votre expérience du quotidien, un mineur de seize ans est-il aussi violent qu'un majeur de dix-huit ans et doit-il être jugé comme tel ?

Je répondrai également à la question que vous nous avez posée sur l'ordonnance de 1945. Je ne pourrai pas vous répondre à la place des collègues de la protection judiciaire de la jeunesse, ni à la place d'autres professionnels, car chacun l'analyse en fonction de sa sensibilité personnelle, syndicale ou professionnelle, mais il faut une politique pénitentiaire spécifique pour les mineurs. Vous allez me répondre que c'est déjà le cas, mais nous régressons : à l'ouverture des établissements pénitentiaires pour mineurs, des quartiers pour mineurs ont été fermés. Certains ont rouvert depuis et il existe désormais plus de quartiers pour mineurs dans les prisons que d'établissements pénitentiaires pour mineurs. Pourtant, dans ces derniers, l'offre d'activités et de formations pour les mineurs est bien plus importante…

Pour prolonger la réponse de M. Fonck sur les personnes qui se côtoient dans les établissements pénitentiaires, j'évoquerai un sujet que nous avons encore peu abordé : la radicalisation. Je parle sous le contrôle de mes collègues, mais hormis les profils terroristes très médiatiques – à l'isolement –, les autres sont en détention classique. En conséquence, au regard de la densité en maison d'arrêt, nous avons de grandes difficultés à accueillir l'ensemble des détenus. En outre, alors que, par le passé, le repère d'un jeune qui arrivait en prison, c'était le caïd – il pouvait se mettre sous sa protection –, aujourd'hui, c'est le terroriste radical, puisqu'il le côtoie dans les maisons d'arrêt…

Nous avons déjà participé à une commission d'enquête sur les quartiers et établissements pénitentiaires pour mineurs. La question du coût avait notamment été abordée : il s'élève certes à 700 euros par jour par détenu mineur. Le débat a déjà eu lieu, néanmoins, et des solutions ont été apportées. C'est un sujet problématique dont il faut se saisir, y compris sous l'angle de l'action des surveillants et des éducateurs. Nous avons formulé nos propositions pour réaliser des économies.

Dans ce débat, toutes les questions sont pertinentes, y compris celle de l'attractivité du métier de surveillant. La politique « pro-détenus » que j'évoquais ne correspond pas à un simple sentiment, mais à un constat. Les agressions sont très nombreuses – jusqu'à 4 000 par an – et les incidents quotidiens : insultes, crachats, etc. La politique de gestion des détenus décidée par le Gouvernement, qui s'impose aux directeurs d'établissement via les directeurs interrégionaux, répond à un objectif sacro-saint : l'ordre public. Lorsqu'un policier, un gendarme ou toute personne dépositaire de l'autorité publique est atteint physiquement, la réponse pénale est immédiate ; ce n'est pas le cas dans la pénitentiaire. Les réponses disciplinaires ne sont pas toujours en adéquation avec la gravité des faits commis à l'encontre des surveillants, ce qui nuit à leur travail – qu'ils exercent déjà en mode dégradé et en sous-effectif.

Au moins faut-il qu'une réponse soit apportée immédiatement lorsqu'un surveillant est agressé, afin d'éviter qu'il n'ait à ouvrir le lundi à celui qui l'a agressé le vendredi. On nous répond qu'un transfert d'urgence n'est pas toujours possible le vendredi en raison du week-end et qu'il faut attendre le lundi, mais, une fois le lundi venu, le transfert, nous dit-on, est devenu moins urgent et peut attendre le mercredi. Certes, les détenus coupables peuvent être placés au quartier disciplinaire, mais ils ont mis au point une technique pour y échapper : une fois qu'ils s'y trouvent, ils appellent le médecin en larmes et menaçant de se suicider, suite à quoi le médecin prononce l'incompatibilité de leur placement en quartier disciplinaire et leur renvoi en cellule. Là encore, sans doute faudra-t-il revoir le système.

Nous ne souhaitons pas opposer les détenus aux surveillants mais oui, nous avons le sentiment que la politique menée est plus favorable aux détenus : il est question de leur installer des cabines téléphoniques et de baisser le prix des cantines, par exemple. Voilà pourquoi nous estimons que l'on s'occupe davantage des fauteurs de trouble – je parle notamment des ingérables. Comment voulez-vous que nous conservions notre autorité si aucune réponse n'est apportée aux insultes que nous recevons ? Certes, notre métier consiste à se faire insulter toute la journée et nous l'avons choisi. Il arrive cependant un moment où il faut apporter une réponse. On nous opposera l'argument des détenus condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité, qui n'ont rien à perdre : n'oublions pas l'aspect pécuniaire, qui peut être une solution, les détenus étant gênés lorsque l'on touche à l'argent.

Autre exemple de cette politique pro-détenus : la contrôleure générale des lieux de privation de liberté estime qu'il serait bon d'autoriser les téléphones, notamment pour permettre les écoutes, et quitte à installer des brouilleurs. Les budgets nécessaires sont-ils prévus ?

Il faut tout revoir, tout réorganiser. La première priorité du travail des surveillants, c'est la sécurité : celle de l'établissement, mais aussi celle des détenus et de leurs co-détenus – car les agressions et règlements de comptes entre détenus sont très fréquents. Parallèlement, on nous demande de faire de la réinsertion : soit, mais donnez-nous des effectifs ! Comment faire de la réinsertion ou du renseignement avec un surveillant pour quatre-vingt-dix détenus ? Comment repérer les détenus en voie de radicalisation dans ces conditions ?

Le renseignement pénitentiaire est un problème réel. Nous avions proposé d'y consacrer des équipes spécialisées parmi les surveillants. Prenons l'exemple de Rédoine Faïd : il était suivi par le renseignement et placé sur écoutes. Son évasion met en lumière le problème de la transmission et de l'exploitation des renseignements. Pour l'instant, les choses ne fonctionnent pas. Il ne suffit pas de créer des postes d'officier de renseignement en milieu carcéral.

Les outrages, crachats et autres agressions ne sont guère sanctionnés par des mesures autres qu'internes, comme le placement en quartier disciplinaire – auquel les détenus répondent par des stratégies visant à ne pas y rester, comme vous nous l'avez indiqué. Selon vous, la systématisation de la procédure pénale pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique – quand bien même elle alourdirait considérablement la charge de travail déjà lourde de la justice – ne pourrait-elle être un élément de dissuasion vis-à-vis des détenus, qui risqueraient quelques mois de prison supplémentaires en cas d'insulte à un surveillant, étant entendu que, dans la grande majorité des cas, leur but est de sortir de prison ? Ne faut-il pas réfléchir à cette éventualité, tout en mesurant la surcharge procédurale qu'elle représente ?

Oui, nous défendons cette revendication, non pas pour les pouvoirs de police qui l'accompagnent, mais pour sacraliser les écrits professionnels des personnels de surveillance. En cas d'agression ou d'insulte, en effet, les surveillants sont tenus de produire un compte rendu d'incident, lequel n'a aucune valeur, ni judiciaire ni juridique. Il faut que le surveillant se déplace au commissariat pour porter plainte, au risque de revivre une nouvelle fois l'agression déjà subie en la racontant et lors de la confrontation avec l'auteur des faits. De surcroît, la première question qui est souvent posée aux surveillants agressés, avant même de s'enquérir de leur état, est celle-ci : qu'avez-vous fait au détenu ? Nous demandons donc la création d'une qualification d'agent de police judiciaire pénitentiaire pour sacraliser une fois pour toutes nos écrits afin qu'ils puissent être pris en compte par l'autorité judiciaire sans que le passage par le commissariat soit nécessaire.

Je vous remercie. Les membres de la commission d'enquête ont été très attentifs à la détresse dont vous nous avez fait part.

La séance est levée à onze heures.

Membres présents ou excusés

Commission d'enquête sur la situation, les missions et les moyens des forces de sécurité, qu'il s'agisse de la police nationale, de la gendarmerie ou de la police municipale

Réunion du jeudi 28 mars 2019 à 9 heures

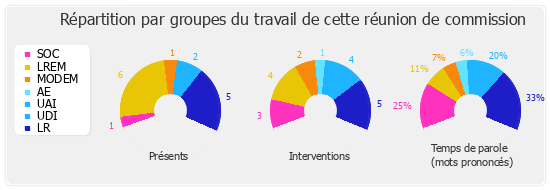

Présents. - M. Xavier Batut, Mme Aurore Bergé, M. Jean-Claude Bouchet, M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Rémi Delatte, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Olivier Gaillard, Mme Brigitte Kuster, M. David Lorion, M. Christophe Naegelen, M. Joaquim Pueyo, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Alice Thourot, Mme Nicole Trisse

Excusé. - Mme Josy Poueyto