Commission d'enquête relative à l'état des lieux, la déontologie, les pratiques et les doctrines de maintien de l'ordre

Réunion du jeudi 12 novembre 2020 à 16h00

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à 16 heures.

Présidence de M. Jean-Michel Fauvergue, président.

La Commission d'enquête entend en audition commune MM. Valentin Gendrot et David Dufresne, journalistes.

Nous poursuivons nos travaux avec l'audition de deux journalistes dont les travaux ont récemment retenu l'attention : M. David Dufresne, réalisateur du documentaire Un pays qui se tient sage, sorti le 30 septembre dernier, qui traite très directement du thème de notre commission d'enquête, et M. Valentin Gendrot, dont le livre Flic, publié à la rentrée, raconte deux années passées en tant qu'adjoint de sécurité (ADS) dans la police parisienne, notamment, de mars à août 2019, au sein du commissariat du 19e arrondissement de Paris.

Cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale.

Avant de vous céder la parole, messieurs, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure. »

(M. Valentin Gendrot et M. David Dufresne prêtent successivement serment.)

Je suis très heureux d'être auditionné par votre commission d'enquête, qui plus est en votre présence, monsieur le président, car nous allons beaucoup parler de journalisme, avec sans doute en toile de fond votre proposition de loi relative à la sécurité globale. Il paraît pour le moins étonnant de former une telle commission sur le maintien de l'ordre et de légiférer déjà en partie sur ces questions.

Je suis, en effet, le réalisateur du film Un pays qui se tient sage, qui est sorti le 30 septembre. Celui-ci donne la parole à des policiers, des sociologues, des chercheurs, des mutilés, des historiens, dont certains ont été auditionnés par votre commission d'enquête. Pour avoir suivi très attentivement presque tous les travaux de cette dernière, je sais qu'il y a été cité à plusieurs reprises.

Ce documentaire constitue la suite logique d'un travail précédent de signalement de violences policières, avérées ou suspectées, intitulé « Allô Place Beauvau, c'est pour un signalement », hébergé d'abord sur Twitter puis sur Mediapart. Y ont été recensés, pour la seule séquence des Gilets jaunes, 27 éborgnés, 5 mains arrachées, la mort de Zineb Redouane à Marseille, 100 tirs de lanceurs de balle de défense (LBD) dans la tête, ce qui est rigoureusement interdit, et 340 blessures à la tête. Ces chiffres n'ont jamais été contestés par le ministère de l'Intérieur pour la simple raison qu'ils se situent en deçà de la réalité.

J'ai commencé ce travail de signalement parce que j'ai été sidéré par une brutalité policière que je ne connaissais pas, alors même que j'avais étudié la question du maintien de l'ordre depuis les années 1990, à travers d'autres films ou d'autres livres. J'ai également été sidéré à la fois par le silence médiatique qui l'a accueillie, au moins au départ, si neutre qu'il en devenait coupable, et par le déni politique, dont je crains que cette commission d'enquête ne contribue pas à le renverser. Encore ce matin, l'avocat Laurent-Franck Liénard, qui représente des policiers, a tenu, au cours de son audition, des propos qui tiennent de la fable : « Les violences ne viennent jamais des policiers, mais uniquement des manifestants. »

Mon travail a servi à la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et au Parlement européen, qui m'ont reçu tous deux en janvier 2019, ainsi qu'à l'ONU et à la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH).

Pas plus qu'aucun journaliste ni collectif, je ne suis dans la haine. On cherche aujourd'hui à cadenasser le discours en faisant passer tous ceux qui observent et critiquent la police pour des militants anti-police ou antirépublicains. C'est pénible mais surtout terrible pour l'éclairage qui est ainsi donné aux contre-pouvoirs que sont la presse et l'opinion publique, et – je vais vous surprendre – l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN).

Je termine en rappelant deux articles essentiels de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :

« Art. 12. La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » – votre commission s'honorerait à garder cet article constamment à l'esprit ;

« Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »

Voilà de quoi j'aimerais vous entretenir.

Également journaliste, je suis âgé de 32 ans et l'auteur de Flic – Un journaliste a infiltré la police, paru le 3 septembre dernier aux éditions Goutte d'Or, dont le propos est de raconter le quotidien d'un policier dans un quartier populaire, que je définis comme un arrondissement où les relations entre la population et la police sont réputées sensibles et où la police n'a pas les moyens de travailler.

Pour cela, j'ai passé le concours de policier contractuel, à l'issu duquel j'ai suivi une scolarité de trois mois au sein de l'École nationale de police (ENP) de Saint-Malo, dont je suis sorti avec une habilitation au port d'une arme sur la voie publique. Pour mon premier poste, j'ai été affecté à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPP), dans le 14e arrondissement. Par le jeu des mutations, j'ai réussi à intégrer le commissariat du 19e arrondissement, rue Erik Satie, où je suis resté cinq mois et trois semaines, avant de démissionner de la police nationale.

L'objectif de ces deux années d'infiltration était d'entrer là où le grand public ne peut pas aller, pour raconter les cuisines d'un commissariat et en retirer les éléments constitutifs des deux grandes problématiques actuelles de la police nationale : le mal-être des policiers, caractérisé par le taux de suicides au sein de la profession qui le place au deuxième rang national, la dégradation des conditions de travail qui conduit les agents à acheter leur équipement professionnel – gants, lampes, chaussures – sur leurs deniers personnels, la défiance d'une partie de la population et le manque de reconnaissance ; les violences policières, qui existent et qui sont même récurrentes s'agissant du commissariat du 19e arrondissement.

Les violences policières prennent deux formes différentes : elles s'exercent soit sur des personnes gardées à vue, soit sur des migrants – j'ai assisté à trois ou quatre tabassages dans un fourgon de police. Dans les deux cas, personne ne dit rien ; c'est l'omerta, la loi du silence. Ce qui s'est passé dans les cellules de garde à vue ou dans le fourgon de police y reste. Les ondes radio de la police ou le logiciel de main courante informatisée (MCI) n'en gardent aucune trace.

Tels sont les aspects que j'explore dans mon livre, que je considère comme un travail de journaliste plutôt que d'infiltré dans la police.

Au cours de mes trois mois de scolarité à l'ENP, les questions de déontologie ont été balayées en quelques heures seulement au travers du code de déontologie de la police qui régit les pratiques des policiers en France, et en des termes assez abstraits : rien de factuel ni de concret. Or le décalage entre la théorie et la pratique est énorme. Ainsi, ce code interdit le tutoiement, mais, au quotidien, personne ne respecte cette interdiction, moi pas plus que les autres.

Clairement, le lien entre la police et la population est dégradé, chacune considérant l'autre comme le clan d'en face. Depuis la suppression de la police de proximité, le lien s'est rompu progressivement, en tout cas dans le 19e arrondissement.

À la suite de la publication du livre, j'ai reçu des messages de félicitation. Beaucoup de ceux qui m'étaient adressés par des gens que je connaissais se terminaient par : « Fais attention à toi ». Cela me semble assez symptomatique du peu de confiance accordée à la police, de la défiance qu'elle inspire. Certes, certaines personnes détestent la police et le font entendre par des slogans dans les manifestations, mais d'autres, qui ne la connaissent pas, qui ne manifestent pas, m'ont quand même mis en garde, comme si l'on ne pouvait pas parler de la police ni de ce qui se passe à l'intérieur d'un commissariat.

Baisse de la confiance, hausse de la défiance : il faut y faire attention, et il ne me semble pas que les textes de loi comme celui qui est actuellement à l'étude soient de nature à contrarier ces évolutions. Ce n'est pas en floutant le visage des policiers que l'on va avancer. On se leurre en le croyant.

Les violences policières que j'ai pu observer au sein du commissariat du 19e arrondissement n'étaient le fait que d'une minorité de policiers racistes et violents, mais c'est l'ensemble des policiers qui ont subi la désagrégation de la confiance, car cette minorité n'était que trop rarement condamnée. Il faut que la police fasse le ménage et, effectivement, que l'IGPN soit indépendante.

Pour rétablir la confiance envers la police, il faut restaurer le lien avec les habitants. Les policiers doivent pouvoir patrouiller dans les rues en dehors de missions d'intervention, sans que cela donne lieu à des poussées d'adrénaline. Lorsque nous sortions du commissariat, c'était pour aller patrouiller en voiture dans les quartiers où il y a toujours à faire : à aucun moment il n'y avait de dialogue entre les deux clans.

Monsieur Gendrot, j'ai lu votre livre avec attention : vous avez assisté et participé à des violences policières, et vous relatez quatre faits commis par deux fonctionnaires surnommés Mano et Bullitt – l'IGPN n'aura sans doute pas de mal à les retrouver. Est-ce suffisant pour en arriver à la conclusion qu'il existe un racisme et une violence systémiques au sein de l'organisation policière ?

Si vous avez vraiment lu mon livre, à aucun moment je ne parle de racisme systémique. En revanche, j'attribue à une minorité de policiers un comportement raciste et violent.

Selon vous, ces comportements perdurent parce qu'ils ne sont pas dénoncés, en particulier par leurs collègues. Lorsque vous y avez assisté et participé, les avez-vous rapportés à la hiérarchie ?

Il est tout de même particulier de participer pour dénoncer…

Pourquoi les collègues témoins sur le terrain ne dénoncent-ils pas les faits ?

Infiltrer un environnement, en l'occurrence un commissariat de police, c'est prendre un train en marche. Mon objectif était de me fondre dans le collectif, pas de me faire remarquer. Lorsque j'ai été témoin de violences policières, j'ai fait comme les autres policiers : je ne les ai pas dénoncées.

Dans une institution aussi corporatiste que la police, il n'y a pas de traître, on ne se balance pas les uns les autres. Si vous prenez le risque de balancer, vous allez être ostracisé, placardisé, peut-être victime d'intimidations ou de brimades. Pour ma part, j'ai fait un faux témoignage parce que l'enquêtrice du service de l'accueil et de l'investigation de proximité (SAIP) du commissariat du 19e arrondissement m'avait dit de ne pas m'inquiéter, et assuré qu'il ne s'agissait que d'une formalité. J'ai pensé que les dés étaient pipés et que l'enquête serait mise sous le tapis. La cheffe de bord du véhicule – Sabrina dans le livre –, tout en affirmant elle-même à Mano, l'auteur des coups qui ont donné lieu à dépôt de plainte pour violences policières de la part de la victime, qu'il s'agissait bien de violences policières, a fait comme moi et le chauffeur : elle a produit un faux témoignage.

Peut-être vais-je vous étonner, en trente ans de police, j'ai eu sous mon autorité des fonctionnaires qui m'ont rapporté des faits – assez rares – de ce type, qui se sont soldés par des procédures administratives et judiciaires. C'est ce que je ne comprends pas dans votre livre. Des policiers qui ont le courage de rapporter de tels faits, cela existe. On l'a encore vu récemment s'agissant d'un service de Seine-Saint-Denis (CSI 93), qui a été dissous – ou pas, mais peu importe. Votre livre met donc en exergue un fait qui ne concerne que deux fonctionnaires et qui n'est pas monnaie courante dans l'ensemble de la sphère policière.

Là n'est pas la question, monsieur le président. Nous avons invité ces journalistes pour qu'ils nous fassent part de leurs témoignages personnels. Ce n'est pas en leur racontant nos propres expériences que nous avancerons.

L'important est de savoir pourquoi, selon M. Gendrot, qui a travaillé comme ADS, une telle omerta existe dans ce cas particulier.

Monsieur le président, nous auditionnons des gens qui nous disent, les uns, que tout va bien dans la police, qu'il n'y a aucun problème et que tout est sous contrôle, les autres, qui sont d'avis différent. Il faut laisser la parole aux uns comme aux autres.

Quelles réactions votre livre, monsieur Gendrot, et votre film, monsieur Dufresne, ont-ils suscité de la part de la police et de la gendarmerie ? Il est intéressant de voir si ces deux corps peuvent leur donner une suite positive dans la mesure où ils mettent en lumière des dysfonctionnements internes. C'est de cette manière que nous pouvons essayer d'avancer.

Si je comprends bien, nous débordons du cadre du maintien de l'ordre.

Monsieur le président, avec tout le respect que j'ai pour la représentation nationale, vous venez de montrer le déni à l'œuvre : vous avez tiré argument de vos trente ans passés dans la police pour la défendre. C'est votre droit, mais cela illustre typiquement ce que je disais en introduction. M. Gendrot a rapporté deux faits ; c'est vrai qu'ils ne se produisent pas dans tous les commissariats. Nous pourrions néanmoins vous parler de ce qui se passe au dépôt du tribunal judiciaire de Paris, où un policier a dénoncé ses collègues en raison d'agissements similaires, ou à Rouen, où un autre a été obligé de révéler l'existence d'une boucle WhatsApp audio pour démontrer l'existence d'agissements racistes. Et il y en a d'autres, à Aubervilliers ou ailleurs. À chaque fois, on a crié haro sur le messager !

Formidable ! Sauf que de telles dénonciations doivent passer par voie de presse parce que l'IGPN ne fait pas son travail. Cela ne l'empêche pas, parfois, de faire grief aux intéressés – par l'intermédiaire du préfet, à Paris – de ne pas avoir dénoncé de tels faits assez vite. Ce système est complètement fou !

Vous récusez, et M. Gendrot semble plutôt d'accord avec vous, le fait qu'il existerait un racisme systémique. Pour ma part, je pense qu'il existe. Vous avez employé le mot qui convient précisément : l'omerta, qui suppose précisément un système. A minima, il en existe un, humain et fondé sur la peur, au sein de la police. Écoutez ce que disent ces nouveaux lanceurs d'alerte qui, depuis le début de l'année, révèlent des choses de l'intérieur !

Bien entendu, parler de la police en général n'a pas de sens ; c'est un raccourci. Elle est le théâtre de multiples discussions et tiraillements. Les syndicats majoritaires que vous avez auditionnés ont, grosso modo, une parole à peu près identique, celle de leur corps et de ses intérêts bien compris. Mais il y en a d'autres, ultra-minoritaires, comme la CGT Police nationale, Vigi ou Sud Intérieur, qui ne reprennent absolument pas le discours ambiant. Or ces derniers représentent tout de même une partie de la police.

Votre commission a tout intérêt à s'ouvrir à autre chose qu'aux discours convenus que l'on nous répète comme des mantras à longueur de temps sur les chaînes de télévision. Il y a un véritable malaise au sein de la police. Croyez-vous franchement que je ne dispose pas d'informateurs en son sein ? Bien sûr que si, car il faut que cela sorte. C'est une véritable cocotte-minute !

Pour en revenir au maintien de l'ordre, le problème est apparu au grand jour avec les Gilets jaunes, mais il est bien évidemment antérieur : cela fait trente ou quarante ans qu'il est assuré dans les quartiers d'une façon absolument indigne d'un pays démocratique.

Monsieur Fauvergue, vous avez dit à propos de la CSI 93 : dissoute ou pas dissoute, peu importe. Eh bien, non, pas peu importe, car si sa dissolution avait été annoncée, Mediapart a révélé il y a quelques jours qu'en réalité elle ne l'avait pas été ! C'est ça, l'omerta, c'est ça, le problème ! Pour suivre les dossiers, je trouve qu'il y a un manque de sérieux au sein de la police. Elle est tétanisée, et cela peut se comprendre, parce qu'elle se trouve tout à coup sous le feu de critiques de l'intérieur et de l'extérieur ; des vidéos et des images circulent, que certains aimeraient ne plus voir ou en tout cas pouvoir contrôler.

Dans le maintien de l'ordre, deux thermomètres permettent, selon moi, de mesurer les violences policières : l'IGPN – mais celui-là est largement cassé, et je peux vous fournir les documents qui me permettent de le dire – et la presse et l'opinion publique. Pendant dix-huit mois de mouvement de Gilets jaunes, j'ai comptabilisé 127 signalements attestés de presse, c'est-à-dire de journalistes ou de vidéastes arrêtés, de cartes mémoire effacées, de téléphones matraqués, d'objectifs visés. Ce matin, Me Laurent-Franck Liénard vous a pourtant affirmé que les policiers ne visent jamais les caméras.

Des campagnes sont systématiquement menées contre les journalistes, accusés d'être militants et anti-flics. Madame la Rapporteure a eu la gentillesse d'interroger un syndicat de police que vous avez auditionné sur une liste de journalistes soi-disant anti-flics figurant sur son compte Twitter, et faisant très clairement de nous des cibles. Dans cette liste figurait mon ami Taha Bouhafs, objet pas plus tard qu'hier soir d'un tweet du ministre de l'Intérieur : est-ce que vous vous rendez compte ?

Laissez-moi d'abord préciser que les chiffres ont été repris et consolidés par Reporters sans frontières – qui n'est pas l'organisme le plus radical qui soit – dans son rapport sur la liberté de la presse. La France occupe la trente-quatrième place, et les faits qui l'y ont fait reculer...

Le débat a permis de soulever un point intéressant concernant le rôle de l'IGPN et de l'IGGN. Pourquoi dites-vous que le thermomètre est cassé ? Comment rendre l'une et l'autre plus efficaces ?

Je vais vous répondre au sujet de l'IGPN, mais j'espère avoir le plaisir de vous parler, tout à l'heure, des points 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.4 du nouveau schéma national du maintien de l'ordre, qui concernent les journalistes et sont très éloquents.

J'ai étudié avec Pascale Pascariello, journaliste à Mediapart, près de soixante-dix dossiers d'enquêtes menées par l'IGPN, liés au mouvement des Gilets jaunes. Nous nous sommes intéressés aux raisons pour lesquelles le parquet avait décidé de classer sans suite nombres de procédures transmises par l'IGPN. L'identification laborieuse des policiers auteurs de violences ou de tirs arrive quasiment en deuxième position. Les preuves sont souvent exploitées tardivement, au risque de disparaître. Il n'est pas rare que les vidéosurveillances soient trop tardivement réquisitionnées, les armes non expertisées, les enregistrements radio de la police non saisis. Enfin, le recours disproportionné à la force est souvent légitimé à l'aide de cette phrase si commode : « l'infraction est insuffisamment caractérisée ». À mon sens, l'IGPN sert de lessiveuse aux violences policières illégitimes.

J'ai souvent entendu dire, au cours de vos débats, que l'IGPN était très sérieuse. Elle l'est, en effet ! Elle emploie d'ailleurs les meilleurs enquêteurs et n'hésite pas à pousser les investigations très loin dans certaines affaires internes à l'administration, comme l'utilisation de véhicules de police à des fins personnelles. M. Gendrot aborde ce sujet dans son ouvrage. En revanche, dès qu'il s'agit de violences policières, il y a un angle mort. Le sociologue Cédric Moreau de Bellaing, que vous avez auditionné et qui est plutôt modéré, évoque, lui aussi, ce sujet dans son livre.

Brigitte Jullien, directrice de l'IGPN, que vous avez également entendue, écrit dans l'éditorial du rapport de l'IGPN sorti en juin 2020, que l'ambition première de l'IGPN est de « valoriser l'institution et ses agents ». Eh bien, ce ne devrait pas être cela ! Son ambition première devrait plutôt être de devenir une police des polices.

Le sujet a été abordé par des sociologues et nous ferions bien de nous inspirer des exemples anglo-saxons, notamment en Angleterre, où l'équivalent de notre IGPN est placé sous l'autorité du ministère de la Justice et non sous celle du ministère de l'Intérieur. Bien évidemment, des policiers siègent dans les commissions pour partager leur expertise, leurs connaissances, leur vécu, mais des représentants des familles des victimes y ont également leur place, tout comme des juristes, des avocats. L'Angleterre, à la suite des affaires de racisme qui ont éclaté au sein de sa police dans les années 1980-1990, a organisé un débat national – il me semble que vous vous demandez aussi, de votre côté, comment améliorer le lien entre la police et la population. Dès lors que la police est contrôlée, le niveau de confiance en elle s'élève. L'actuelle IGPN, police des polices au service de la police, ne fonctionne pas. Au-delà des violences policières, la population a découvert que l'IGPN poussait très peu ses enquêtes au bout.

Je ne peux que souscrire à l'idée d'une IGPN à l'anglaise. Que des policiers, en France, enquêtent sur des policiers me laisse perplexe. Au bas de la convocation que j'ai reçue pour être auditionné par l'IGPN figurait le tampon du ministère de l'Intérieur. Cela ne vous choque visiblement pas mais moi, si.

Vous devriez vous abstenir d'essayer de lire dans mes pensées, car ce que vous y trouveriez vous surprendrait. J'ai pris des positions à ce sujet.

Vous avez relaté un certain nombre de faits, l'un et l'autre, notamment M. Dufresne, dans son documentaire. Avez-vous remarqué si les comportements que vous dénonciez étaient davantage le fait de certaines unités des forces de l'ordre ? On nous a expliqué qu'il y avait une différence entre les agents formés pour le maintien de l'ordre et ceux qui, appelés en renfort, n'étaient pas formés à un usage adapté de certaines armes intermédiaires, comme les LBD, et n'avaient pas un comportement approprié. Savez-vous si des suites administratives ou judiciaires ont été données à ces exactions ? Des sanctions ont-elles été prononcées ?

Pour l'instant, il n'y a eu que des très peu de procès, la plupart concernant des violences policières euphémisées : un policier qui a lancé un pavé – arme qui ne fait pas partie de la dotation de la police – sur une personne, d'autres qui ont fait un croche-pied à des manifestants, à Toulouse ou ailleurs, un autre qui a donné une paire de gifles. Les cas les plus graves – mais beaucoup sont déjà classés – en sont au stade de l'instruction. Peut-être donneront-ils lieu à des procès, voire à des condamnations.

On le sait, le temps judiciaire est long mais il me semble déloyal de convoquer massivement en comparution immédiate des Gilets jaunes le lundi qui suit les manifestations du samedi et de prendre tout son temps pour des faits de violences policières. La justice devrait être équitable et prendre son temps pour tout le monde ou pour personne. Pour ma part, je préférerais que ce soit pour tout le monde. Finalement, le mot de suspicion est faible, car le nombre d'affaires classées est très élevé. Référez-vous au travail que j'ai réalisé avec d'autres journalistes de Mediapart pour décortiquer quatre-vingts dossiers suivis par l'IGPN.

Le maintien de l'ordre a une histoire – vous le savez puisqu'elle a été évoquée au sein de votre commission. À partir des années 1990, mais surtout 2000, les corps constitués que sont les gendarmes mobiles et les CRS sont progressivement, et pour de multiples raisons, remplacés ou rejoints par les brigades anticriminelles, les BAC. Celles-ci ne sont pas formées au maintien de l'ordre mais à la gestion des violences urbaines, ce qui est très différent mais pas tant que cela lorsqu'il s'agit d'intervenir lors de manifestations, y compris de manifestations festives comme celle de la Fête de la musique qui s'est déroulée à Nantes dans la nuit du 21 au 22 juin 2019 et au cours de laquelle Steve Maia Caniço a trouvé la mort. Cinq instructions sont en cours et nous saurons peut-être un jour ce qu'il s'est passé. En tout cas, on sait que la BAC de Nantes est incriminée.

Je ne sais pas si Valentin Gendrot a été confronté à une telle situation avec ses collègues du commissariat du 19e arrondissement, mais imaginez l'état d'esprit de ces gardiens de la paix à qui on annonce, le vendredi, qu'ils devront assurer le maintien de l'ordre le lendemain, alors qu'ils ne sont ni formés, ni entraînés, ni équipés, puisque certains doivent même acheter leur casque chez Go Sport ou Décathlon. Leurs représentants vous l'ont dit : ils ont eu peur, légitimement. Contrairement aux hommes sur lesquels vous aviez autorité, monsieur Fauvergue, qui ont appris à maîtriser leur peur dans n'importe quelle situation, ceux-là ont été envoyés sur le terrain pour maintenir l'ordre sans y avoir été formés. Écoutez le Général Bertrand Cavallier, qui a dirigé le centre de Saint-Astier où sont formés tous les gendarmes mobiles, et qui apparaît dans mon film : la première leçon à retenir, pour maintenir l'ordre, est de savoir absorber les coups. Si vous envoyez sur le terrain des hommes qui ne sont ni formés ni équipés pour absorber les coups, ils sortiront leur LBD et tireront comme au ball-trap !

Deux avocats de policiers vous ont tenu les mêmes propos, dans cette enceinte. Me Thibault de Montbrial a rappelé que le LBD n'était pas fait pour maintenir l'ordre et Me Liénard a considéré que le LBD était trop utilisé. Pour répondre à madame la rapporteure, selon les chiffres de « Allô Place Beauvau », les LBD sont essentiellement utilisés par la BAC, un peu moins par les CRS et quasiment pas par les gendarmes.

Rappelons, au passage, que personne ici n'incrimine le travail des policiers. Nous voulons seulement comprendre pourquoi certains comportements inadaptés ont pu se produire et revoir, le cas échéant, la stratégie générale. En tout état de cause, nous savons très bien que le travail des policiers est difficile.

Le petit-fils de policier que je suis ne peut que souscrire aux propos de madame la rapporteure.

J'ai eu l'occasion de m'entretenir de ces sujets avec des policiers qui sont venus me trouver, en particulier un jeune commissaire. Ils montraient une certaine lassitude face à l'organisation même de la police : hiérarchisée, très bureaucratique, aux étages multiples, comme c'est le cas, malheureusement, de nombreuses institutions en France, sans compter le rôle prépondérant des syndicats sur les carrières. Il en résulte parfois, même si cela reste rare, que des personnes, sur le terrain, fassent régner un climat délétère en toute impunité parce qu'elles font partie du bon syndicat. Je vous livre ces témoignages même s'ils ne sont pas forcément représentatifs de la profession puisque ce sont ceux des policiers qui ont demandé à me rencontrer. Partagez-vous ce sentiment, monsieur Gendrot ?

Par ailleurs David Dufresne s'est étonné que nous ayons commencé l'examen de la proposition de loi relative à la sécurité globale, déposée par monsieur Fauvergue, alors que cette commission d'enquête n'a pas encore rendu ses conclusions. J'en suis également surpris. De fait, autant j'approuve les mesures prévues pour renforcer les moyens de la police, en particulier la police municipale, autant je suis plus circonspect quant aux dispositions, ajoutées depuis, relatives au maintien de l'ordre et aux manifestations. Il est ainsi proposé de filmer plus massivement les manifestants grâce à des outils comme les drones, les caméras-piétons ou en recourant à la technologie de la reconnaissance faciale. Qui plus est, les journalistes considèrent que cette proposition de loi pourrait limiter leur travail. Je m'inquiète des conséquences sur le droit de manifester. Nous avons déjà adopté une loi dite anticasseurs, il y a dix-huit mois, par laquelle nous avions essayé de mettre fin aux comportements violents dans les manifestations, en ouvrant la possibilité pour les préfets de prononcer des interdictions préalables de manifester. Avec cette proposition de loi, nous ouvrons la voie à une généralisation de la surveillance, qui multipliera les risques de porter atteinte au droit de manifester, ce qui pose problème.

C'est vrai, les comportements violents sont une réalité et nous devons aider les policiers à les combattre. Pour autant, nous ne devons pas porter atteinte aux libertés individuelles de nos concitoyens, en particulier celle de manifester, ni empêcher les journalistes de travailler et de dénoncer les violences commises par les policiers.

Il est, en effet, quelque peu embarrassant d'évoquer ici, dans une commission d'enquête présidée par monsieur Fauvergue, des violences policières en sachant que la proposition de loi présentée par le même monsieur Fauvergue sera examinée en séance publique mardi prochain, en particulier son fameux article 24. Tout le monde a bien compris que l'objectif est d'éteindre l'incendie allumé par la mise en évidence de pratiques policières inadmissibles. On nous dit qu'il ne sera pas question de floutage, que seule la teneur des textes accompagnant les vidéos pourra être mise en cause, mais le flou le plus total entoure ces mesures. On sait qu'il s'agit de gages donnés aux syndicats de police, dont certains considèrent, d'ailleurs, que la proposition de loi n'irait pas assez loin.

Monsieur Taché a soulevé le problème des syndicats de police. Jusque dans les années 1990, le partage était assez équilibré entre les syndicats de police de droite et de gauche. Aujourd'hui, suivant l'évolution de la société, ou l'anticipant, beaucoup de syndicats se sont droitisés, voire droitisés à l'extrême et n'ont plus qu'une vision répressive de la police. On en vient d'ailleurs à se demander, en lisant les tracts, les tweets ou certains communiqués, si les syndicats n'auraient pas pris le pouvoir sur le politique, en particulier place Beauvau. Que faut-il penser de l'intervention de monsieur Darmanin expliquant aux journalistes de BFM, le 2 novembre, au moment où l'examen de cette proposition de loi débute, qu'il a promis aux policiers que leur image ne serait plus identifiable ? La police, qui est un service public, ne se transforme-t-elle pas en lobby pour faire pression sur les parlementaires ? Faut-il légiférer dans ces conditions ?

Nous sommes extrêmement inquiets parce qu'il est porté atteinte, d'une manière évidente, à la liberté d'informer, non seulement des professionnels mais de l'ensemble de nos concitoyens. Sans y croire, nous avons bien compris le sens du discours rassurant des défenseurs de ce texte, car nos concitoyens qui se sont mis à filmer, à documenter et à diffuser sont, en effet, les vraies cibles. Le nerf de la guerre, qui est au cœur de l'article 24 de la fameuse proposition de loi, est la diffusion, non la captation. Le ministère de l'Intérieur avait, en effet, rappelé, dans une circulaire de 2008, que les policiers n'ont pas plus de droits que les autres et ne peuvent s'opposer à ce qu'on les filme. Le vrai problème est posé par la diffusion.

Il aurait fallu faire le contraire de ce que vous proposez : organiser un véritable débat pour partager les connaissances. Cela fait vingt ou trente ans que l'on nous explique – et encore dans ce texte – que nous n'avons rien à craindre des caméras de surveillance ni des drones. Mais les policiers, eux, auraient des raisons de craindre d'être filmés ! Cette affaire est très mal ficelée, mais peut-être monsieur Fauvergue pourra-t-il nous en donner les raisons. Monsieur Taché, vous étiez d'accord avec l'esprit initial de ce texte qui était de renforcer les moyens des polices municipales, voire des sociétés privées. Or d'autres dispositions ont été ajoutées, notamment pour ce qui est des drones, sans parler de cet article 24, absolument fascinant dans la mesure où il est contraire à la Constitution et aux textes européens relatifs à la liberté d'informer.

Vous pouvez être certains que la bataille fera rage jusqu'à vendredi prochain car, au travers de cette proposition de loi, vous portez atteinte à la liberté d'informer, qui ne se situe pas au-dessus des autres, mais dont découlent toutes les autres.

Le niveau de défiance de nos concitoyens à l'égard de la police est très élevé. Où veut-on en venir, avec ce texte ? À cacher les violences policières parfois perpétrées lors des manifestations ? Il me semble, au contraire, que les citoyens et les policiers eux-mêmes auraient intérêt à ce qu'on puisse parler de ces violences policières.

Ce matin ont été diffusés sur le site de Mediapart des enregistrements que j'avais réalisés lorsque je travaillais dans ce commissariat. Leur diffusion devrait permettre au grand public de saisir la problématique et de mieux comprendre comment des policiers peuvent maquiller une bavure en établissant un procès-verbal d'interpellation mensonger. Ces vidéos montrent des policiers tabasser des habitants du 19e arrondissement dans des garages ou des halls d'immeubles. Il faut mettre des mots sur ce qui se passe. Pourquoi voulez-vous le cacher ?

Monsieur Gendrot, vous avez assisté à ces violences et vous y avez participé. Vous décrivez même cette scène, dans votre livre, au cours de laquelle vous avez immobilisé un mineur d'origine étrangère qui se faisait frapper par la police. Non seulement vous avez participé à ces violences policières mais vous ne les avez pas dénoncées, allant jusqu'à établir de faux témoignages.

Certes, mais les faits restent choquants, pour le commun des mortels comme pour l'ancien chef de la police que je suis, même si j'ai bien compris que vous appréciiez peu, les uns et les autres, que je puisse me prévaloir d'une expérience de plusieurs dizaines d'années.

Revenons à votre cas : avez-vous été convoqué par l'IGPN, pour complicité par exemple ? Une enquête est-elle en cours ?

J'ai été auditionné en octobre par l'IGPN et il n'a été question que des violences policières que j'ai relatées dans mon livre, en particulier celles dirigées contre cet adolescent noir de 16 ans, que j'ai appelé Konaté. Le sujet des violences policières est extrêmement banal. StreetPress a publié, encore ce matin, un article concernant d'autres violences policières commises dans le commissariat du 19e arrondissement. On peut toujours dire que les violences policières n'existent pas et essayer de les cacher sous le tapis, mais elles restent très visibles.

Arrêtez de caricaturer ! Personne ne dit que les violences policières n'existent pas, pas plus nous que les syndicats que vous vilipendez. Il existe deux camps, l'un pour qui les violences policières sont systématisées et l'autre pour qui elles seraient le fait d'individus qui prennent la liberté de commettre des actes racistes et violents – extrêmement choquants, je vous le garantis – dans la plus totale omerta. C'est ce que vous semblez nous dire, d'ailleurs, monsieur Gendrot mais, à ce propos, vous avez, vous aussi, profité de cette omerta et votre responsabilité est importante en ce domaine.

C'est le comble ! Vous reprochez d'avoir profité de l'omerta à quelqu'un qui a justement écrit un livre pour la dénoncer !

J'en ai lu des extraits. En tout cas, j'espère qu'à la suite de cette commission, les enquêtes seront accélérées et que nous en apprendrons davantage. Il est de l'intérêt de tous, en particulier des policiers, de faire la lumière sur ces comportements inadmissibles pour mettre de côté leurs auteurs.

Nous sommes tous d'accord sur ce point.

Pour revenir à l'organisation de l'IGPN, faites-vous une différence avec celle de l'IGGN ?

Pour ne rien vous cacher, deux capitaines de l'IGGN m'ont contacté suite à mes signalements. Je leur ai répondu, en bon journaliste, que seul ce qui avait été rendu public était public. Si ses finalités sont les mêmes que celles de l'IGPN, il me semble que l'IGGN prend ses enquêtes plus à cœur. Grosso modo, on nous explique, là encore, qu'il n'y a rien à voir, mais certains des rapports de l'IGGN révèlent un souci du détail assez poussé. Ainsi, ils ont pu faire exploser des grenades GLI-F4, dont l'usage est aujourd'hui limité aux entraînements, pour connaître leur champ d'action et les conséquences de leur utilisation. Cela étant, l'IGGN a été moins sollicitée que l'IGPN pour les opérations de maintien de l'ordre, en particulier lors des manifestations des Gilets jaunes.

Les deux structures sont équivalentes : des fonctionnaires enquêtent, en interne, sur leurs collègues, anciens ou futurs. En effet, on ne fait pas toute sa carrière à l'IGPN et il arrive toujours un moment où l'on part dans un autre service, celui de la brigade de recherche et d'intervention ou celui de la police judiciaire. Pour avoir entendu Mme Brigitte Jullien, vous avez dû relever quelques nuances entre sa vision du travail et celle qu'en avait Mme Marie-France Monéger-Guyomarc'h, à qui elle a succédé. Me Alimi vous l'a fait remarquer ce matin : madame Jullien, contrairement à ce que vous dites, monsieur Fauvergue, nie l'existence des violences policières. Quant à Emmanuel Macron, Président de la République, il a demandé, en mars 2019, à ce qu'on ne parle pas de « violences policières » ni de « répression », car ces mots seraient inacceptables dans un État de droit. L'omerta commence tout en haut ! Dès lors qu'un Président de la République se permet de prononcer une telle phrase, il est bien évident que la chaîne de commandement fait circuler l'information et que tout le monde se tait.

La finalité des enquêtes menées par l'IGGN est la même que celle des enquêtes menées par l'IGPN et la justice ne s'en trouve pas bien servie. Bien évidemment, la décision de classer une affaire n'appartient ni à l'IGPN ni l'IGGN ; c'est le parquet qui en décide, mais sur la base des enquêtes menées par la police des polices ou la gendarmerie des gendarmeries. En tout cas, il subsiste une suspicion de connivence, qui doit absolument disparaître.

Discutez-en avec les victimes de violences policières. Elles peuvent avoir le sentiment que la justice classe, à la rigueur de bonne foi, sur le fondement d'enquêtes qui, elles, n'auraient pas été menées de bonne foi.

Si je vous comprends bien, le fait que des policiers enquêtent sur d'autres policiers ferait naître une suspicion légitime, ce qui vous conduit à proposer de consacrer l'indépendance de l'IGPN et de l'IGGN, afin de les rendre incontestables aux yeux de l'opinion publique.

Oui, tout simplement. C'est le système scandinave ou anglais, avec tantôt des médiateurs, tantôt un équivalent de l'IGPN sous l'autorité du ministère de la Justice, par exemple. Ce n'est alors plus la même chose. Il faut absolument tendre vers cela.

Rappelez-vous le Premier ministre Édouard Philippe, sur le perron de Matignon, quand on a appris la découverte du corps de Steve Maia Caniço, à Nantes. Il a été le premier à dire qu'il ne pouvait pas se satisfaire de l'enquête IGPN. Tout est sous la table, c'est évident.

Précisément . Il a demandé une enquête de l'IGA, en disant qu'il avait un doute. Vous pouvez revoir les images de son allocution.

Avez-vous, l'un et l'autre, soulevé des problèmes de management particuliers au sein des administrations ?

Pour ce qui concerne le commissariat du 19e arrondissement, les problèmes de management sont clairs : il y a un gouffre entre les policiers de base, qui sont sur le terrain, et la hiérarchie.

Les policiers qui appartiennent à la hiérarchie policière, de lieutenant jusqu'à commissaire, ne sont pas sur le terrain. Ils n'y sont jamais – une seule fois, j'ai vu un commandant venir avec nous sur le terrain.

La hiérarchie reste dans les bureaux du commissariat du 19e arrondissement. Le plus gradé sur le terrain est un brigadier-chef ou un major. Les hauts gradés du commissariat ne sont pas sur le terrain ; tout en bas, les comportements racistes, violents, prennent le pouvoir.

Diriez-vous que, s'il y avait davantage de gradés, d'officiers, éventuellement de commissaires, sur le terrain, on parviendrait à canaliser des Mano et des Bullitt ?

Probablement. Monsieur Fauvergue, vous parliez tout à l'heure du faux témoignage que j'ai été amené à faire. Au moment où se produisent le faux en écriture publique – le procès-verbal d'interpellation mensonger –, la plainte de Mano contre l'adolescent, la plainte de l'adolescent contre Mano, puis mon faux témoignage, je ne suis pas sûr que la chaîne hiérarchique soit au courant de ce qui se passe.

Elle n'est pas au courant parce qu'elle n'est pas informée ou parce qu'elle ne s'y intéresse pas ? Qu'est-ce qui pose problème ?

Elle n'est pas informée tout simplement parce qu'elle n'est pas là. Dans le commissariat du 19e arrondissement, cela se passe au rez-de-chaussée.

Puisque vous avez été policier pendant environ deux ans, vous savez qu'il y a une hiérarchie dans la police nationale, et une obligation de rendre compte. Si la hiérarchie sommitale n'est pas tout le temps sur le terrain, des hiérarchies intermédiaires doivent l'être – un problème se pose peut-être à ce niveau –, mais il y a aussi obligation de rendre compte. L'officier de police judiciaire (OPJ) n'a-t-il donc pas rendu compte, lui non plus ? Que s'est-il passé ?

En tout cas, au moment où il a fallu faire les dépositions auprès de l'enquêtrice du SAIP, à aucun moment nous n'avons vu de personne de la hiérarchie policière. Cela s'est passé entre nous, comme on classe quelque chose avec un côté « pas vu pas pris ».

Je fais une supposition en disant que la chaîne hiérarchique n'a probablement pas été informée. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est jamais sur le terrain. Durant les six mois que j'ai passés dans le commissariat du 19e arrondissement, je ne l'ai vue qu'une fois sur le terrain.

Monsieur Dufresne, vous avez parlé de l'exemple anglais, d'une inspection avec un rattachement différent et une certaine autonomie par rapport à la police. Vous n'avez pas du tout évoqué la possibilité d'accroître les pouvoirs du Défenseur des droits, une autorité extérieure, qui dispose de peu de services susceptibles de réaliser des enquêtes. Cette piste pourrait-elle être creusée ?

Le Défenseur des droits Jacques Toubon, au moment de son départ, a rappelé que toutes les saisines – une soixantaine, selon Me Alimi ou Me Kempf – qu'il avait faites sur la question des violences policières ou du racisme étaient restées lettre morte. Le Défenseur des droits n'a jamais reçu de réponse. On voit, là aussi, que l'on fait face à un mur ; qu'on l'appelle omerta, mur du silence ou déni, tout cela, c'est la même chose.

Le Défenseur des droits pourrait effectivement être une institution intermédiaire. Dans un modèle à l'anglaise, il aurait évidemment un siège autour de la table. Vous avez l'équivalent en Espagne, avec le Défenseur du peuple. C'est une piste vers laquelle on peut aller.

Le métier d'officier ou de commissaire a changé. Monsieur Fauvergue, vous le savez bien mieux que moi, le commissaire Maigret n'existe plus. Les commissaires sont des managers. Depuis les années 1990 et la politique du chiffre, qui est remise au goût du jour par Gérald Darmanin, ils remplissent des tableurs Excel et doivent rendre des comptes, quasiment au sens comptable du terme – je parle là de la haute hiérarchie. On fait des bâtons et on demande aux gens de traiter le plus grand nombre d'affaires et, si possible, de les élucider dans le même moment. Donc, on va plutôt vers le trafic de stupéfiants – le shit, pour le dire nettement : on arrête le consommateur et l'affaire est résolue. Les gens de la base, me semble-t-il, se plaignent de cela, de ne plus avoir de relations professionnelles avec leur hiérarchie qui, elle, est soumise à une pression.

Qu'il y ait une souffrance au travail, une pression folle sur les policiers, est une évidence. La question est de savoir si c'est au citoyen noir ou arabe de supporter le racisme, parce qu'il y aurait une souffrance policière. Est-ce au manifestant, quelle que soit sa couleur de peau, de recevoir des coups de LBD parce que les policiers seraient fatigués et auraient une hiérarchie défaillante ? Bien sûr que non ! C'est bien pour cela que la situation est extrêmement grave.

Quand on écoute les syndicats, la souffrance des policiers est une excuse, une justification. Non, pas du tout : c'est une explication, et elle doit être résolue. Je trouve que les syndicats ne vont pas au bout des choses en ne remettant pas en cause les raisons de leur propre malheur. Elles sont toujours rejetées sur les autres – observateurs, manifestants, passants. Là aussi, une IGPN ou IGGN indépendante permettraient peut-être à ces personnes d'ouvrir les yeux.

Voulez-vous dire que les syndicats de police – peut-être pas tous, je ne sais pas si vous généralisez – ne sont pas assez proactifs dans l'analyse du travail de la police actuellement, et qu'ils pourraient faire progresser les choses, s'ils y réfléchissaient ?

Bien sûr ! Il faudrait que les syndicats sortent du rôle dans lequel ils se sont installés, de cogestion de carrière. Cela dit, c'est fini depuis quelques mois. L'agitation publique syndicale, avec des prises de position très dures, vise aussi à garder des adhérents puisque les syndicats auront et ont déjà moins de poids dans la carrière des policiers. Les syndicats de police obtiennent des scores soviétiques – jusqu'à 90 % de votes favorables –non pas par conviction, mais parce qu'ils sont en position de force pour une mutation ou un avancement.

Pendant très longtemps, ils ont été – et ils sont encore – courroie de transmission du ministère de l'Intérieur pour expliquer telle ou telle doctrine. Ils sont également informateurs de journalistes pour expliquer tel ou tel fait divers. Mais dès lors qu'il s'agit de réfléchir à la doctrine, au travail, même si, évidemment, certaines personnes dans les syndicats y réfléchissent, ce ne sont pas celles-là que l'on met en avant, ce ne sont pas celles-là qui ont le plus de poids.

Je suis un partisan du débat, de la connaissance. Or les syndicats ferment le débat, ils cadenassent. Un syndicat de commissaires très en vue a eu la tête du sociologue Sébastian Roché, devenu trop radical à son goût, alors que, pendant des années, il avait donné des cours à l'École nationale supérieure de police.

Il donnait des cours à l'école des commissaires. Depuis un an ou deux, il ne peut plus y enseigner. Cela fait partie de la construction de cette police, qui se vit en vase clos. Cela, ce n'est pas possible. Vous les avez eus, devant vous, en audition. Ils ont agi comme cela.

À ce propos, pensez-vous que l'on puisse améliorer la formation, et sur quels aspects, afin d'avoir des professionnels plus conscients et plus au fait des réglementations et des nécessités antiracistes ?

Je peux parler de la formation que j'ai reçue à l'École nationale de police, à Saint-Malo. Les vrais manques concernent la déontologie. L'étude du code de déontologie représente 1 % de la formation, soit quatre ou cinq heures d'une formation, qui plus est très abstraite, sans prise avec le réel.

La formation sur les violences conjugales, elle, a duré trois heures – une heure, pendant laquelle le formateur a expliqué comment des couples pouvaient en venir à des situations de violences conjugales, et deux heures à regarder un film. C'est tout. Sachant que de nombreuses interventions de police sont liées à des violences conjugales et familiales ou à des différends entre voisins, c'est très court.

Les formations pratiques portaient sur des aspects répressifs – savoir menotter, effectuer des contrôles routiers, des patrouilles, apprendre à tirer, faire de la boxe, du self-défense –, rien qui soit en rapport avec « protéger et servir », la devise que chaque policier porte pourtant sur la manche droite de son uniforme. En école de police, en tout cas quand on est policier contractuel en formation, il n'y a pas de « protéger et servir » : on n'est pas là pour servir la population, on cherche à culpabiliser la personne en face de soi.

Ce qu'il faut améliorer, c'est le traitement des violences conjugales, l'accueil du public, le lien avec la population ; c'est aussi le recrutement.

La police fait face à de gros problèmes de recrutement. Une enquête récente du Monde a montré que le problème est très vaste, en particulier en Île-de-France ou à Paris, où sont affectés pour leur premier poste 90 % à 95 % des jeunes policiers. Or c'est rarement la région d'origine de ces policiers, qui sont de plus souvent originaires de milieux populaires ou de classes moyennes. J'en suis un représentant : provincial, de classe moyenne, je suis arrivé à Paris pour mon premier poste. La vie n'est pas du tout la même à Paris ou en Île-de-France qu'à Limoges ou Châtellerault : la population, les problématiques ne sont pas les mêmes. La formation des policiers est un chantier colossal, tout comme le recrutement – je suis bien placé pour le savoir puisque, étant journaliste identifié, j'ai tout de même été recruté dans la police.

Vous avez été recruté comme adjoint de sécurité, une voie qui, comme celle des cadets de la République, permet d'intégrer la police nationale. Dans votre livre, vous parlez, sans d'ailleurs y insister beaucoup – peut-être à dessein ? – de collègues issus de la diversité. Même si j'entends vos remarques sur la longueur de la formation d'origine, ce système de recrutement intégrateur, comme il y en a peu dans notre administration, vous semble-t-il toujours viable, valable ou faut-il le revoir de fond en comble, vu de votre courte expérience policière ?

À l'École nationale de police de Saint-Malo, en tout cas dans la 115e promotion d'adjoints de sécurité à laquelle j'ai appartenu, il n'y avait que des blancs.

Vous avez mal lu, car si je parle de diversité, c'est au commissariat du 19e arrondissement, pas à l'école.

J'ai dû mal lire, sans doute. Reste que la diversité est présente dans les commissariats et dans d'autres écoles de police. Cela marche plutôt pas mal. Qu'en pensez-vous ?

À l'école de police de Saint-Malo, la diversité était valable pour les promotions de gardiens de la paix qui était formées en même temps que moi. Dans les promotions d'adjoints de sécurité, il n'y avait que des blancs, hommes comme femmes.

Ce qui n'allait pas, je l'ai pointé du doigt : qu'aient pu devenir ADS une personne ayant un casier judiciaire, et une autre, qui partageait ma chambre, ayant été proche des milieux néonazis normands. Qu'un journaliste puisse devenir policier en plein état d'urgence est un vrai problème. Je pense que vous partagerez mon point de vue. Ce sont ces « trous dans la raquette » que j'ai pointés.

Pour le reste, c'est effectivement un vecteur d'intégration pour des gens qui avaient auparavant des emplois précaires. Cela dit, les adjoints de sécurité signent un contrat de trois ans, renouvelable une fois. S'ils ne réussissent pas le concours de gardien de la paix, ils restent précaires pendant six ans. Mais, vous avez raison, ce peut être un vecteur d'intégration.

Monsieur Gendrot, le néonazi que vous citez dans votre livre a-t-il commis des violences policières ? A-t-il tenu la main d'un mineur issu d'une minorité pour que ses collègues le tabassent ? A-t-il fait la même chose que vous, ce pseudo-néonazi que vous accusez ? Vous l'accusez, certes, mais votre comportement n'est pas exemplaire du tout.

Ce policier était en formation avec moi à Saint-Malo. Ensuite, nous n'avons pas travaillé au même endroit, puisqu'il a été affecté en Normandie et moi, à Paris. Je ne sais donc pas ce qu'il est devenu ni ce qu'il a été amené à voir, s'il a été conduit à participer à des violences policières ou à en être le témoin.

Vous me reprochez, depuis tout à l'heure, d'avoir tenu les mains de cet adolescent noir de 16 ans. Vous pouvez me le reprocher, si vous le voulez, mais si je l'ai fait à ce moment, c'était pour une bonne et simple raison. Il est assez facile, un an après les faits, de dire qu'il fallait faire ceci ou cela. C'est assez simple et assez petit, pour le dire franchement. Si je maintiens les bras de l'adolescent à ce moment, c'est parce que j'ai peur. C'est un réflexe pour qu'il cesse de se débattre, car s'il continuait, il aurait pu frapper par inadvertance le policier qui était à côté de lui, et cela se serait alors encore plus mal passé. Si je lui tiens les mains, c'est simplement pour cela.

J'aurais très bien pu ne pas parler de cette affaire et, moi aussi, la mettre sous le tapis. Or j'en parle, parce que j'ai tous les éléments pour montrer une bavure policière de A à Z, et comment les policiers se couvrent entre eux pour protéger un policier. En la racontant, je ne me mets pas du tout à mon avantage. Je le fais, simplement parce que je suis dans une logique d'honnêteté. Vous pouvez me reprocher d'avoir tenu les mains de cet adolescent. Vous n'y étiez pas.

Nous sommes surtout choqués que cela ait pu exister et puisse se passer dans nos commissariats. En l'espèce, il est important de le faire savoir.

Concernant le recrutement, on sait que dès que quelqu'un est nommé dans nos quartiers ou en Seine-Saint-Denis, son but est d'en repartir le plus rapidement possible. Les policiers qui y sont affectés, comme les enseignants ou d'autres fonctionnaires, s'y sentent en punition. Par conséquent, on n'a pas durablement les personnes les mieux formées à des postes qui, objectivement, sont les plus difficiles. C'est cela qu'il faudrait arriver à inverser dans la fonction publique, tant pour les policiers que pour d'autres agents.

Pour les gardiens de prison, c'est encore plus net. La diversité, dans les prisons parisiennes ou de région parisienne, est encore plus présente qu'ailleurs. Dès qu'un gardien de prison peut repartir et retourner dans sa province, il le fait. La fidélisation des agents est un vrai sujet. Elle passe sans doute par un meilleur soutien ou une meilleure rémunération des postes dans ces quartiers ou dans la région parisienne, faute de quoi, on a affaire à des jeunes pas forcément formés ou à des personnes qui ne sont pas toujours de la meilleure qualité.

Bien sûr ! Comme je l'ai dit, 90 % à 95 % des premiers postes de policiers, contractuels ou gardiens de la paix, sont attribués en Île-de-France ou à Paris. Bien souvent, les policiers arrivent de province, en trimbalant dans leurs valises leur méconnaissance et l'émotion de la séparation d'avec sa région ou son milieu d'origine.

Ce sont des déracinés, qui n'aspirent qu'à retourner en province – en Bretagne, dans le Sud.

Dans un environnement certes plus calme, mais aussi qu'ils connaissent mieux, où ils ont leur famille, leurs proches. Lorsqu'ils arrivent à Paris, s'ils sont célibataires, ces gardiens de la paix se retrouvent seuls. Arriver seul à son premier poste à Aubervilliers, c'est très difficile à vivre personnellement, pour un homme comme pour une femme.

Les lanceurs d'alerte qui, à l'intérieur de la police, sont victimes des policiers, sont souvent issus de la diversité. Ce sont ces policiers qui font notamment remonter le racisme qui a parfois cours dans certains commissariats.

Puisque votre préoccupation vise la relation entre la population et la police, j'indique qu'au Danemark, les policiers sont formés non pas en huit mois, comme les gardiens de la paix en France, mais en trois ans. La cote de popularité des policiers en Scandinavie est de 80-90 %. Il y a un lien très net entre la formation, les missions et la relation avec la population.

Au lieu de rester dans votre domaine de compétences, bien cadré, essayez de relire les propos des uns et des autres, et ce que j'ai dit sur certains sujets. Je le redis, il y a des choses tout à fait intéressantes.

Oui, monsieur Gendrot, je suis choqué par ce que vous avez fait. Je suis sorti de ce système, mais j'ai rencontré la violence, à tous les niveaux, et la mesquinerie. Je vous garantis que de nombreux policiers, de chefs de police et de forces de sécurité essaient de faire respecter la déontologie, du mieux possible.

Président, je ne comprends pas la manœuvre, ou, au contraire, je la comprends trop bien : vous essayez d'accabler monsieur Gendrot !

Si ! Le problème n'est pas monsieur Gendrot ; le problème que vous étudiez, c'est la police. Monsieur Fauvergue, il faut être sérieux !

L'audition est terminée, mais nous aurons sans doute le plaisir de discuter ensemble. Il serait intéressant que cela se passe en tête-à-tête, cela éviterait des prises de position à destination du public. En tout cas, merci beaucoup aux uns et aux autres.

La séance est levée à 17 heures 30.

Membres présents ou excusés

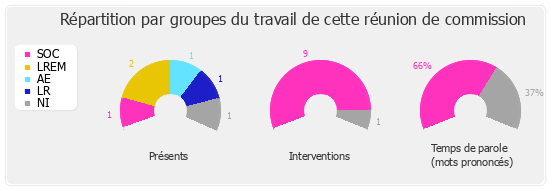

Présents. - M. Jean-Michel Fauvergue, M. Thomas Gassilloud, Mme George Pau-Langevin, M. Aurélien Taché, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Laurence Vanceunebrock

Excusés. - Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jérôme Lambert