Mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de coronavirus-covid 19 en france

Réunion du mercredi 1er juillet 2020 à 17h00

La réunion

Mission d'information de la conférence des Présidents sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de Coronavirus-Covid 19

Présidence de Mme Brigitte Bourguignon.

La mission d'information procède à l'audition de Mme Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la santé et des sports (2007 –2010).

Madame Roselyne Bachelot, vous avez été ministre en charge de la santé de mai 2007 à novembre 2010, période qui a vu l'émergence, pendant l'année 2009, du virus de la grippe A (H1N1), faisant craindre l'apparition d'une épidémie en France. Le 24 avril 2009, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait, en effet, lancé une alerte internationale sur ce virus qui sera qualifié de pandémie le 11 juin. Le premier décès en France est intervenu le 30 juillet 2009.

La politique de préparation à l'épidémie de grippe A (H1N1) que vous avez menée a été fortement critiquée, notamment en raison de son coût, résultant principalement de la commande d'un grand nombre de masques et de vaccins alors même que l'épidémie s'est révélée en France bien moins importante que prévu. Cette épidémie et les nombreuses critiques sur la manière dont la crise a été gérée par les pouvoirs publics apparaissent pour beaucoup comme un élément pouvant expliquer une certaine méfiance des pouvoirs publics dans les années qui ont suivi face aux politiques de prévention sanitaire.

Je ne doute pas que votre expérience sera précieuse pour éclairer les travaux de notre mission.

L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».

(Mme Roselyne Bachelot prête serment.)

Je rappelle que cette audition est publique, qu'elle est diffusée en direct, qu'elle sera consultable en vidéo et qu'elle fera l'objet d'un compte rendu écrit qui sera publié.

Vous avez souhaité m'entendre dans le cadre de la commission d'enquête relative à la pandémie de Covid 19, qui continue à sévir.

Vous l'avez rappelé, madame la présidente, j'ai été moi-même, en ma qualité de ministre de la santé, confrontée à la pandémie de grippe A (H1N1), qualifiée ainsi par l'OMS. Cette audition était donc parfaitement légitime. J'ai bien compris qu'il ne s'agit pas de rouvrir une commission d'enquête sur la pandémie de 2009, d'autant que les travaux de l'Assemblée nationale ont été particulièrement exhaustifs sous la présidence de M. Jean-Christophe Lagarde. Mon audition, le 15 juin 2010, a duré trois heures trente. Elle fut complétée par les auditions de nombreux responsables et par la transmission de tous les documents nécessaires. Il convient également de rappeler qu'une commission d'enquête fut diligentée par vos collègues sénateurs. Aucun élément dans les dix années qui ont suivi, et qui ont pourtant été riches en interrogations et en mises en cause, n'a pu soutenir que j'avais alors fait des déclarations fausses ou simplement incomplètes, voire invalidées a posteriori. Bien au contraire !

Ma conduite et mes décisions ont été guidées par plusieurs principes.

Conduire une politique, ce n'est pas suivre une croyance ou, encore moins, faire un pari. En matière de pandémie infectieuse, il ne peut y avoir qu'une seule conduite : celle de la prévention maximale, appuyée sur des mesures de précaution denses et larges. Toute déchirure dans la grille de la raquette sera une clé d'entrée d'un virus toujours sournois.

La décision doit être étayée de façon scientifique, mais je reprendrai volontiers le mot de John Maynard Keynes parlant des économistes, pour qualifier le rôle des scientifiques : il convient de ne pas les mettre au volant, mais de les installer sur la banquette arrière du véhicule. L'expertise doit donc également être pluridisciplinaire et faire appel largement aux sciences humaines et sociales.

Le troisième principe est de considérer qu'aucune pandémie ne ressemble à une autre et qu'il faut se méfier des leçons du passé et des fameux retours d'expérience dont nous sommes si friands. Les plans de lutte imaginés à froid sont des brodequins d'acier qui contraignent la décision politique. Nous avons besoin d'outils, non de procédures.

Dans ce cadre, je me garderai bien de donner des leçons à mes successeurs ni de juger leur action tant je connais la difficulté de leur tâche. Je ne suis pas devant vous pour faire des commentaires ou exprimer des opinions, mais bien pour expliquer la genèse et la mise en œuvre de mes décisions.

Je formulerai en conclusion de ce propos liminaire une remarque et un souhait.

Dans cette pandémie, j'ai reçu le soutien sans faille du Président Nicolas Sarkozy et du Premier ministre François Fillon. Ils ont appuyé et souvent guidé mes choix sans jamais les empêcher ou les ralentir par des considérations budgétaires. La tenue de cette commission d'enquête est, pour moi, l'occasion de leur exprimer publiquement ma reconnaissance et mon respect. Soyez-en remerciés.

Mon souhait est que nous construisions ensemble une société résiliente face aux risques sanitaires, technologiques ou environnementaux. Cette lutte ne saurait relever simplement de décisions des acteurs publics, mais d'une véritable culture du risque diffusée dans l'ensemble de la société. Il n'y a pas, d'un côté, des politiques vilipendés et mis en accusation et, de l'autre, des citoyens parés de toutes les vertus et quasiment sanctifiés ; j'ai pu mesurer les sacrifices, l'ingéniosité, le sens du bien commun de tant de Français, qu'ils soient soignants, personnels des administrations, ministres et membres de leurs cabinets. Tous ceux et celles qui assurent notre vie au quotidien pendant ces crises, qu'ils et elles trouvent l'expression de ma reconnaissance !

Avant de donner la parole au rapporteur et compte tenu du fait que vous ne souhaitez pas porter un regard sur la façon dont la crise sanitaire a été menée cette fois, je vais directement vous poser ma seconde question.

Dans un entretien accordé au journal Le Monde le 4 mai dernier, vous indiquiez, s'agissant de la préparation à la grippe A (H1N1) et des commandes coûteuses en masques et vaccins, qu'il n'y avait eu aucune hésitation de la part du Gouvernement et qu'à aucun moment l'aspect budgétaire n'avait joué. À votre avis, les considérations budgétaires ont-elles pu jouer un rôle trop important dans les années qui ont suivi la crise de la grippe et expliquer, finalement, les difficultés auxquelles la France s'est trouvée confrontée pour répondre à l'épidémie au début de l'année 2020 ?

Je serai bien incapable de porter des jugements d'analyse, ayant quitté la politique en 2012. Ayant refusé de façon itérative de m'en mêler, vous reconnaîtrez que je n'ai jamais failli à cette ligne éthique que je me suis fixée. J'ai fait des commentaires dans un cadre journalistique, qui n'ont rien à voir avec ce qu'est le commentaire politique d'analyse.

Des considérations budgétaires ont-elles été à l'œuvre ? C'est aux ministres qui m'ont succédé qu'il revient de le dire.

Vous avez eu à gérer cette crise qui, à l'époque, a été extrêmement difficile, et vous avez eu ensuite à en gérer les conséquences, ce qui est plus paradoxal. Vous avez rappelé à cet égard les épisodes difficiles de ces commissions d'enquête. À l'époque, ce qui était en cause était que l'on vous reprochait – à vous, au Premier ministre et au Président Nicolas Sarkozy – d'en avoir trop fait. Je rappelle que votre directeur de cabinet ainsi que son adjoint, le directeur général de la santé (DGS), ont même été auditionnés par la police judiciaire à la suite d'un référé de la Cour des comptes, qui, naturellement, n'a débouché sur rien.

Cela situe le contexte auquel vous avez été confrontée. Mais celui-ci n'a-t-il pas conduit à ne pas en faire suffisamment par la suite et à une forme de désarmement ? Vous venez de répondre à cette question. Aussi s'agit-il plutôt d'une appréciation, mais n'est-ce pas une explication, que nous avons d'ores et déjà pu entrevoir dans nos travaux, de la diminution du stock entre la période où vous étiez ministre et celle que nous avons connue au début de la crise récente. De 1,7 milliard de masques lorsque vous avez quitté vos fonctions…

Il était de 2,2 milliards, car j'en ai ajouté 500 millions.

J'ai été trop modeste… Le stock était d'une centaine de millions en janvier. J'aimerais avoir votre appréciation à ce sujet.

Je souhaiterais également savoir comment les décisions, la gestion opérationnelle de la crise s'effectuait à l'époque à la fois en amont, de façon interministérielle – quelle était la relation avec le ministre de l'intérieur, avec le Premier ministre et le Président de la République ? Quelle était la chaîne de commandement, car nous constatons, dans la crise actuelle, une multiplication des cellules de crise, par rapport aux autorités hiérarchiques – et dans le sens inverse, par rapport aux outils dont vous disposiez ? Je pense notamment à l'Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS). Comment s'articulaient vos décisions ? Comment les avez-vous mises en œuvre et diffusées au travers de votre cabinet, de la DGS et de l'EPRUS, qui était l'institution opérationnelle pour constituer les stocks stratégiques et mettre en place les choix politiques que vous aviez décidés ?

En matière de santé publique, il n'existe pas de demi‑choix. Sinon, on est dans l'attitude de la ligne Maginot, où l'on pense que l'ennemi n'attaquera qu'à certains endroits. La seule stratégie qui vaille, je le répète, est celle de la prévention maximum, car on ne sait pas ce qui va se passer.

Nous savions que le virus de la grippe A (H1N1) était un myxovirus moins virulent mais plus contagieux que la grippe H5N1, dite grippe aviaire et asiatique, celle-ci étant porcine et d'origine mexicaine. Pour autant, on n'est jamais à l'abri d'une reprise de la contagiosité et de la virulence, ainsi que d'une mutation du virus. Nous l'avions observé dans ce que l'on appelle « la mutation norvégienne » de la grippe A (H1N1).

Je trouve assez paradoxal d'être créditée – ou débitée, devrais-je dire – d'une baisse de vigilance de l'ensemble de la société dans ce domaine, alors que précisément, j'ai voulu que l'armement du pays soit complet. C'est tout de même, pardonnez-moi, assez comique. Mais j'ai le dos assez large pour prendre les fautes, y compris celles qui ne sont pas les miennes.

Cela étant, les procès dont j'ai été l'objet, les moqueries, les mises en cause ont été d'une telle violence et d'une telle injustice que je peux comprendre les craintes qu'ils ont suscité chez certains de mes successeurs. On s'est peut-être dit qu'il y a plus de risques à en faire trop que pas assez. C'est considérer que l'opinion publique doit gérer la politique sanitaire du pays, ce qui n'a jamais été ma vision. Je me moque de l'opinion publique ; en ce domaine, je fais ce qu'il y a à faire. Je n'ai jamais agi par sondage, ni par a priori. J'espère que mes successeurs feront de même.

La chaîne de commandement était assez simple. Jusqu'au stade 4 – il y a, je le rappelle, sept niveaux d'alerte pour l'OMS –, dans le cadre de la préparation d'une pandémie liée à la grippe aviaire, le ministère opérationnel était celui de la santé. À partir du stade 4, la responsabilité passait au ministère de l'intérieur, car il était estimé que les risques de troubles à l'ordre public l'emportaient sur les risques sanitaires.

C'est peut‑être l'une des premières difficultés, monsieur le rapporteur, que je soulignais lorsque je parlais de plans qui enferment la décision politique dans des brodequins d'acier, car la grippe A (H1N1) ne méritait sans doute pas, au stade 4, que ce passage se fasse du ministère de la santé au ministère de l'intérieur. Cela étant, je n'ai pas le sentiment que cela ait brouillé la chaîne de commandement de façon dirimante.

Il faut d'ailleurs rappeler que nous sommes passés très vite au stade 6 sur les indications de l'OMS, puis au stade 6b. Nous n'avons jamais atteint le stade 7, qui correspond au blocage de la planète, et nous-mêmes sommes restés en deçà des préconisations de l'OMS, en refusant de passer au stade qu'elle préconisait. Les réunions interministérielles se sont toujours déroulées dans le salon vert de l'Élysée, sous la présidence du Président de la République et en présence du Premier ministre et de tous les ministres concernés par une pandémie – ministres de l'éducation, des transports, de l'intérieur et des affaires sociales. Toutes les décisions ont été validées par le Président de la République, sur mes propositions. Il n'y a jamais eu de rupture dans la chaîne de commandement. Elle a été parfaitement claire et n'a donné lieu à aucun conflit. J'ai d'ailleurs, au moment des commissions d'enquête, fait parvenir un calendrier de toutes les réunions telles qu'elles avaient été tenues. Vous les retrouverez sans problème dans les archives.

J'ai été le rapporteur de cette commission d'enquête, présidée par M. Lagarde, qui avait été demandée à l'époque au nom du groupe politique auquel il appartenait.

Je m'en souviens.

J'ai également été le rapporteur du Plan pandémie aux côtés de M. Houssin. Je l'ai dit depuis le début de cette commission d'enquête, le plan pandémie de 2011 était un plan parfaitement équilibré et efficace, avec non seulement un nombre considérable de masques, de médicaments – en particulier le Tamiflu de l'époque, mais également des antibiotiques ainsi que des vaccins –, mais aussi avec la construction de l'EPRUS, qui a été la fierté de ce plan pandémie.

Cela étant dit, il me faut malgré tout vous poser, au nom du groupe Les Républicains, quelques questions qui nous troublent, et me troublent aussi à titre personnel.

Premièrement, lorsque j'ai posé la question au ministre devant l'Assemblée nationale, le 3 mars dernier, j'ai eu l'impression d'un tournant dans la gestion des stocks de masques puisqu'entre 2011 et 2020, ils sont passés de plus de 2 milliards à 117 millions. Comment aurions-nous pu éviter cela ?

Ma deuxième interrogation porte sur la faiblesse de l'EPRUS. Nous en avons parlé juste avant vous avec la ministre Marisol Touraine : peu à peu, cet établissement a connu un affaiblissement certain, après avoir été intégré au sein de la nouvelle agence nationale de santé publique, intitulée Santé publique France. Même si Santé publique France n'en porte pas l'entière responsabilité, l'absorption de l'EPRUS en son sein a réduit la force de l'établissement. Il faudra sans doute revoir cet aspect, car désarmer un pays devient grave en cas d'urgence sanitaire. Or l'EPRUS a été désarmé.

Enfin, avez-vous l'impression de défaillances dans la gestion de cette dernière crise, par rapport aux deux crises successives que nous avons traversées : celle de la grippe aviaire de 2003, 2004 et 2005, puis la crise de la grippe A (H1N1) de 2009 et 2010. Je reprends les rapports que nous avions rendus à l'époque. Qu'auriez-vous fait aujourd'hui ?

Cher Jean-Pierre Door, je suis une tenante de la politique des masques. Je pense que, lors d'une pandémie de type respiratoire, il faut absolument avoir une politique de masques préparée très à l'avance, car ce n'est pas au moment où la pandémie se déclare qu'il est possible de s'en procurer. C'est la raison pour laquelle j'avais constitué ce stock d'un milliard de masques chirurgicaux, 728 millions de masques FFP2, que j'ai complété par 500 millions de masques à la fin de la pandémie de grippe afin d'assurer à mes successeurs un stock valable et vérifié.

En possession du stock de masques légué par mes prédécesseurs, Philippe Douste‑Blazy et Xavier Bertrand, que je suis heureuse de saluer amicalement car ils m'ont procuré des outils tout à fait utiles en cette pandémie, j'ai commencé par faire vérifier la qualité de ce stock par le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE), car encore fallait‑il que les masques soient en bon état. Le laboratoire a procédé à des échantillonnages qui ont permis d'assurer cette vérification.

Je reviendrai peut-être plus complètement, au détour d'une autre question, sur la politique vaccinale, qui est également essentielle. Dans quelques semaines, quelques mois – le plus tôt, je l'espère –, le Gouvernement sera confronté aux problématiques de la vaccination, et il peut être intéressant d'évoquer cet aspect.

Donc, tout d'abord, une politique de masques est essentielle, et ne s'entend pas uniquement en termes de niveau des moyens matériels.

J'ai également équipé les hôpitaux en ce que l'on appelle des « ECMO » – extracorporeal membrane oxygenation –, ces appareils d'oxygénation extracorporelle, pour que les hôpitaux soient pourvus au moment où les malades arriveraient en détresse respiratoire. Certains réanimateurs m'ont d'ailleurs appris que, dans les hôpitaux, on les appelait des « Bachelot ». Cela m'a amusée.

Tout de suite, avec l'Institut Pasteur, nous avons livré une politique de tests. C'était également important, et je salue l'Institut Pasteur dont la réactivité, dès le 5 mai, après que l'identification du génome nous a été transmise par les CDC – centers for disease control and prevention, centres pour le contrôle et la prévention des maladies – américains, a permis, à partir de courtes séquences du génome, de mettre au point des tests PCR pouvant détecter la grippe A (H1N1) en douze heures.

Outre ces trois opérations d'équipement, nous en avons mené d'autres qui relevaient plus de la logistique sanitaire : d'abord, pour les personnes venant de pays cibles de la pandémie, nous avons mis en place la prise de température dans les aéroports suivie de l'isolement et du confinement des malades détectés ; puis, dès le début de la pandémie, nous avons engagé une politique de gestes barrière qui s'est révélée particulièrement efficace, puisqu'elle a pratiquement supprimé les épidémies d'infections saisonnières hivernales. Cela a été un véritable succès, dont on peut regretter qu'il ne se soit pas prolongé par la suite.

J'ai voulu que l'ensemble des stratégies et des achats soit ainsi fait. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit dans cette stratégie.

Le second volet de votre question était de savoir s'il y avait eu des failles dans cette stratégie, dont on pourrait se prévaloir pour avancer de façon plus constructive.

Vous avez parlé de l'EPRUS. Je ne l'ai pas créé, c'est mon prédécesseur, Xavier Bertrand, qui l'a fait en 2007, juste avant que je prenne les commandes du ministère de la santé. C'est un outil tout à fait remarquable. Il faut qu'il conserve son autonomie, parce que la temporalité d'un établissement de préparation et de réserve à l'urgence sanitaire ne peut pas se mêler avec des temporalités d'urgence. Avec l'EPRUS, nous sommes sur le temps long et, lorsque l'on mélange les contingences quotidiennes avec l'anticipation à long terme, les contingences quotidiennes l'emportent toujours, hélas !

Quelques questions concernant les leçons que l'on peut tirer pour l'avenir.

M. Houssin était, outre directeur général de la santé, délégué interministériel à la lutte contre la grippe A (H1N1). J'aurais aimé savoir ce qui avait présidé au choix de faire du directeur général de la santé un délégué interministériel. Quels avantages cela pouvait-il représenter pour la préparation à la gestion de la crise ?

À l'époque, apparaissaient les ARS. Elles étaient dans une phase de constitution. De quelle manière ont-elles été pensées relativement au risque pandémique ? Ont‑elles, car c'est une question qui s'est posée ces dernières semaines, une culture de la gestion de crise dont on pensait qu'elle relevait plutôt des préfectures ?

L'une des conclusions du rapport de la commission d'enquête de juillet 2010 soulignait que « Faute de ligne de séparation claire entre les experts, l'OMS et les laboratoires, l'influence de ces derniers sur les recommandations de l'OMS apparaît, par exemple, dans le rôle donné à la vaccination comme réponse à une pandémie grippale [..] » Dix ans plus tard, dans les auditions auxquelles nous avons procédé, le professeur Raoult a à nouveau posé la question des conflits d'intérêts et des choix qu'ils étaient susceptibles de déterminer en termes de traitement. Comment réagissez-vous à ces propos ? Avez-vous le sentiment que les pratiques ont évolué ?

À la suite de l'épidémie de grippe aviaire (H5N1), a été créée une délégation interministérielle de lutte contre la grippe aviaire (DILGA). Il était d'ailleurs intéressant de constater qu'il ne s'agissait pas d'une délégation interministérielle à la grippe ou à la pandémie, mais bien à la grippe aviaire.

Je reviens à ce que je disais dans mon propos liminaire à propos des plans et des brodequins d'acier. Ce plan tout à fait bien armé et cette DILGA ont peut-être été une des difficultés que j'ai eues à surmonter lors du passage entre le ministère de la santé et le ministère de l'intérieur. Certains outils m'ont été utiles, comme le centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales, le fameux Corruss, sorte de war room permettant de prendre les dispositions logistiques pour gérer une crise pandémique. Je pense néanmoins qu'il faut aller vers des structures plus souples, poser les outils mais éviter les procédures.

Les ARS ne sont pas intervenues directement dans cette crise, puisque, préfigurées en avril 2009, elles étaient mises sur pied en avril-mai 2010. Je les ai voulues comme une structure de régionalisation de la santé regroupant en leur sein pas moins de dix administrations de l'État et de la sécurité sociale, car – et la crise que nous venons de vivre le montre à nouveau – l'administration en tuyaux d'orgue des systèmes sanitaire, social et médico-social est un véritable problème dans notre pays.

J'ai voulu que les personnes nommées à la tête des ARS le soient selon une procédure profondément originale puisque j'ai moi-même fait appel à un cabinet de recrutement, qui m'a proposé des listes de candidats, ainsi triés. Je les ai tous reçus, chacun au moins pendant une heure à une heure et demie. J'ai ensuite proposé au Premier ministre, puis au Président de la République, mes vingt-six directeurs d'ARS, dont j'ai voulu qu'ils soient d'origine pluridisciplinaire. Tous mes choix ont été validés, à part deux, qui étaient d'ailleurs mon second choix.

Je ne peux que regretter que, par la suite, le poids de l'administration ait été tel que chaque fois qu'un ministre veut reclasser un directeur de cabinet dont il a assez, il propose de le nommer à un poste tel que celui-ci, qui relève d'une nomination dite « en conseil des ministres ». C'est une plaisanterie ; j'ai ouvert la parenthèse et la referme.

Les ARS étaient, de mon point de vue, une administration de combat souple, destinée à casser l'organisation en tuyaux d'orgue, qui surtout préfaçait, pour moi, une organisation régionalisée du système de santé qui devait, à terme, déboucher sur des ORDAM – objectifs régionaux de dépenses d'assurance maladie. Telle était ma vision des ARS.

Évidemment, une caractéristique de la gouvernance française est que ce ne sont pas les ministres auteurs des réformes qui les mettent en œuvre. J'ai quitté le ministère de la santé quatre mois après l'installation des agences régionales de santé. Il fallait à cette affaire un pilotage politique fort et engagé. Sans ce pilotage politique fort, c'est un pilotage technocratique qui prend la main. Il s'agit là d'une réflexion générale, bien sûr. De surcroît, l'administration de la santé, contrairement à un lieu commun et de façon contre-intuitive, est une administration sous-administrée : quand on manque d'hommes, on fait des circulaires !

Je demeure néanmoins persuadée que les ARS sont un outil indispensable. Je ne peux que regretter que la désastreuse réforme territoriale de 2015, se traduisant par la réduction du nombre des régions, leur ait porté un coup fatal, obligeant cette administration adolescente à se reconfigurer.

Vous me parlez de conflits d'intérêts. Toutes les commandes ont été passées sous ma responsabilité. Donc, on pourrait me soupçonner de conflit d'intérêts.

Il conviendrait peut-être de parler des vaccins, car si l'on ne comprend pas la stratégie vaccinale, on peut imaginer que j'étais payée par Baxter, GlaxoSmithKline, Sanofi ou Novartis. Il faudrait donc que j'explique ce qui a été fait… si vous le souhaitez, bien sûr.

Vous l'avez dit en introduction, lorsque l'on est en charge de la santé, on doit au maximum protéger. Face à une telle pandémie, il n'y a pas trente-six solutions : soit on a des traitements – comme c'est un nouveau virus, nous n'en avons pas –, soit on a des vaccins – il est en préparation et finira bien par arriver –, soit on protège les populations – et l'on voit bien qu'il y a eu un déficit de protection des populations.

Que faut-il en tirer comme conséquences ? Nous connaîtrons d'autres pandémies, nous devons donc sortir plus forts de cette crise qui a, malheureusement, laissé 30 000 morts, 30 000 personnes qui ne sont plus là. Votre expertise, votre expérience du fonctionnement ministériel peut nous être précieuse.

Par ailleurs, dans quelques mois, les vaccins arriveront. Préconisez-vous de vacciner toute la population ? Ce virus, on le sait, n'a touché que cinq à six millions de personnes et, par conséquent, l'exposition à venir pourrait être très forte.

Enfin, à propos des agences, comme vous venez de le démontrer avec les ARH devenues ARS, n'avez-vous pas, comme un certain nombre d'entre nous, le sentiment que, même s'il y avait une autorité fonctionnelle du ministre, dans la mesure où les agences étaient créées, Santé publique France et les ARS n'avaient plus la fluidité nécessaire ? Regrouper les ARS, ou tout au moins les placer sous l'autorité des préfets, améliorerait sans doute la chaîne du commandement, car nous avons pu constater que la réponse sur le terrain variait extrêmement selon les territoires.

Le conflit qui a surgi dès la création des ARS, entre les préfets et les directeurs généraux d'ARS, ainsi qu'avec l'assurance maladie est une question essentielle. Dans cette volonté de créer une structure régionalisée sanitaire, les préfets ont mené une guerre sans merci contre les ARS. L'assurance maladie non plus ne voulait pas des ARS.

Néanmoins, remettre les ARS sous la houlette des préfets ne me paraît pas une bonne stratégie. Cela ne signifie pas qu'un partenariat ou un dialogue ne soit pas possible, mais il faut quitter cette culture de guerre entre ces administrations. Elles ont chacune leur rôle. Le travail qui a été entrepris pour décloisonner le système sanitaire, social et médico-social est absolument indispensable. Au-delà des caricatures absolument odieuses de personnels qui ont parfois travaillé de jour et de nuit, présentés comme des assassins alors qu'ils se sont mobilisés d'une manière extraordinaire – je pense à Aurélien Rousseau à la tête de l'ARS d'Île-de-France, mais à bien d'autres également – les procès qui ont été faits et qui ont été mal vécus dans les ARS, étaient largement injustes.

Demain, je l'espère, il y aura un vaccin. Il y en aura même plusieurs, le plus difficile n'étant pas de trouver un vaccin, mais d'opérer une vaccination. Cela exige une logistique considérable.

Il s'agit, tout d'abord, de savoir quel vaccin acheter. De mémoire, pour la grippe A (H1N1), nous nous sommes trouvés face à une dizaine de fournisseurs de vaccins. J'ai voulu que ces fournisseurs soient diversifiés pour ne pas être entre les mains d'un seul, qu'ils aient une certaine surface de fabrication pour prévenir les aléas de livraison, et qu'ils soient procurés au moindre coût.

C'est la raison pour laquelle j'ai procédé à des commandes chez quatre fournisseurs, les plus fiables : 50 millions de Pandemrix, vaccin adjuvanté auprès du laboratoire GSK ; 16 millions de Focetria chez Novartis, vaccin également adjuvanté avec un adjuvant différent ; 28 millions de Panenza chez Sanofi Aventis, vaccin non adjuvanté mais livrable très postérieurement aux deux premiers ; ainsi qu'une toute petite commande de 50 000 vaccins chez Baxter, les plus coûteux, commercialisés sous le nom de Celvapan, livrés dès septembre, qui me permettait de faire vacciner les femmes enceintes.

Mais il me faut expliquer les raisons pour lesquelles j'ai commandé 94 millions de doses, car étant donné le panier de bêtises que j'entends sur cette affaire, je suis heureuse de donner quelques explications.

Tout d'abord, je n'ai pas acheté 94 millions de vaccins, mais 94 millions de doses, puisqu'il fallait un vaccin et un rappel. J'ai donc acheté 47 millions de vaccins.

La caractéristique de ces vaccins était d'être présentés en boîtes non déconditionnables de 500 doses. Ce n'était pas une des moindres difficultés de la logistique. En effet, 2 millions de doses n'étaient conditionnées que dans 4 000 boîtes de vaccins. S'il est possible de déconditionner du paracétamol, on ne peut déconditionner des vaccins. J'ai imaginé pouvoir le faire, mais il aurait alors fallu créer un laboratoire avec des chambres à 4 °C et des personnels équipés pour reloter ces produits.

De plus, lorsque vous avez piqué une seringue dans le bouchon d'un flacon multidoses, vous êtes contraint de jeter le flacon de vaccin à la fin de la journée, même si celui‑ci contient du thiomersal en désinfectant.

Le fait de procéder à des injections dans des centres de vaccination permettait de réduire les pertes de façon considérable. En utilisant un centre de vaccination, la perte est d'environ 10 %. Plus l'arrosoir se disperse, plus grande est la perte. Nous avons limité la casse, si je puis dire, en décidant d'opérer par centres de vaccination, ce qui était d'ailleurs rendu absolument indispensable par leur dispensation dans ces boîtes de 500 doses non déconditionnables.

Nous avions donc 42 millions de vaccins utilisables.

Nous sommes le seul pays à avoir utilisé le concept de coefficient d'attrition. Nous avons décidé que, même en cas de pandémie grave, un certain nombre de nos concitoyens ne se feraient pas vacciner. Pour bâtir ce coefficient d'attrition, qui est une construction intellectuelle, nous nous sommes appuyés sur deux références : les intentions de vaccination telles qu'elles apparaissaient dans l'opinion publique, mais également dans les bassins de méningite. Il apparaissait que, sous l'effet du stress d'une épidémie de méningite, entre 80 et 90 % des personnes se faisaient vacciner.

Je reconnais que cette conception du coefficient d'attrition peut poser débat. D'aucuns peuvent juger qu'elle était soit trop, soit insuffisamment ambitieuse. Nous l'avons fixé à 33 % – d'où ce chiffre de 42 millions de vaccins pour une population de quelque 65 millions d'habitants.

Dans les regrets que j'ai et qui me poursuivent parfois la nuit, je me suis demandé, si la pandémie avait été grave, si je n'avais pas fixé un coefficient d'attrition trop élevé. Les autres pays ont été plus ambitieux puisque la Grande-Bretagne a acheté 130 millions de doses, les Pays-Bas, avec 17 millions d'habitants, 34 millions. L'Autriche, avec 8 millions d'habitants, en a acheté 16 millions. Les États-Unis, avec Barack Obama, voulaient en acheter 600 millions, mais n'ont pas trouvé le marché suffisant. Tous avaient décidé de protéger leur population sans utiliser de coefficient d'attrition. Il est tout à fait remarquable que personne, dans ces pays, n'ait fait procès aux gouvernements d'avoir fait un achat de vaccins bien plus coûteux qu'en France. Il n'y a qu'en France que cette affaire a fait scandale et a mis le gouvernement en accusation.

J'étais à l'époque élève aide-soignante. Vous étiez donc ma ministre. Vous nous parlez de moqueries et de mises en cause, mots que je trouve faibles. Depuis, tous les soignants ont bien du mal à faire entendre raison dès qu'il faut parler de gestes barrière, de prévention et employer le mot sanitaire. Je suis bien contente qu'aujourd'hui encore, dès votre propos introductif, vous ayez dit que nous étions encore en période de crise. Je vous en remercie, car très peu le disent.

Vous avez mis en place un protocole, qui était normal, de prévention pour protéger les citoyens. Aujourd'hui, dix ans plus tard, « grâce au » coronavirus, si je puis dire, on vous donne raison. Néanmoins, quand on demande aux personnes de porter des masques et de se protéger, on entend encore parler de la grippe A (H1N1) et dire que l'on en fait trop.

Au nom de la France Insoumise, avec le recul et la preuve que tout ce que vous aviez mis en place était nécessaire, je voudrais connaître vos préconisations en termes de communication pour que les Français suivent enfin les règles sanitaires.

Dans mon propos liminaire, j'ai indiqué que je souhaitais qu'une des leçons que nous puissions tirer de ces pandémies soit la création d'une société résiliente, c'est‑à‑dire d'une société dans laquelle chaque citoyen s'empare de sa protection. Le problème est que notre société pratique sans doute trop une gestion ascendante et descendante des crises, ce qui aboutit à une certaine infantilisation et contestation. Nous devons tous nous emparer du risque pandémique, de tous les risques quels qu'ils soient : sanitaires, environnementaux ou technologiques.

J'ai été frappée par différents points.

Quand j'ai commencé la gestion de la crise pandémique, en matière de masques, ma première action a été d'en équiper les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Mais, dans les EHPAD, siègent des représentants des conseils généraux – pardon, je veux parler des conseils départementaux, j'utilise parfois d'anciens termes, car je suis une vieille dame de 74 ans et il est difficile de quitter ses mauvaises habitudes –, il leur fallait s'en saisir ! Les conseils régionaux sont les stimulateurs de l'activité économique. Pourquoi n'ont-ils pas imaginé une filière de réactifs et de tests ? Qu'attendent‑ils ? Les conseils municipaux aussi peuvent équiper un certain nombre d'administrations. J'ai entendu le représentant d'un syndicat de médecins dire qu'ils n'avaient pas de masques dans leurs cabinets. Mais enfin, des médecins qui ne se constituent pas un stock ! Ils n'avaient pas de blouses, disait-il ; mais enfin, pourquoi les médecins ne portent-ils plus de blouse ? Dans le pays de Pasteur, qu'est-ce que c'est que cette médecine qui ne croit plus à l'asepsie ? On nous dit que les gens ne croient pas aux masques, mais que penser d'un médecin qui vient me voir pour une angine à streptocoque, qui arrive sans masque, sans blouse, sans se laver les mains, et qui me pose sur le torse un stéthoscope qu'il n'a même pas désinfecté et repart sans se laver les mains ? Pourquoi n'a-t-on pas de blouse ? Cela n'existe-t-il plus, pas plus qu'une machine à laver à l'intérieur du cabinet médical ? Doit-on attendre que le préfet ou le directeur de l'ARS vienne, avec une petite charrette, porter des masques ? Qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé !

Il faut tout de même se prendre un peu en main dans ce pays. Voilà la leçon qu'il faut tirer. Tant qu'on attendra tout du seigneur du château, on sera mal !

(Sourires.)

Disproportion de la réaction du Gouvernement face à la réalité de la crise sanitaire, défaut d'organisation de l'expertise sanitaire, éloignement du terrain, opacité et incapacité de l'OMS à gérer les conflits d'intérêts : je ne cite pas là ce que nous avons pu entendre en 2020, mais certaines conclusions du rapport de la commission d'enquête du Sénat en 2010.

Je reviens sur ce vous disiez : n'est-ce pas un mal français que de critiquer systématiquement toute politique, quelle qu'elle soit ? La question vous a déjà été posée, mais cela a peut-être pu avoir des conséquences sur les investissements budgétaires, lorsqu'en 2018, la quasi-totalité des stocks étant à zéro, il aurait fallu plusieurs milliards pour les restituer ad integrum – pour les masques, mais aussi pour les médicaments, les pastilles d'iode, les tenues et que sais-je encore car, vous l'avez également souligné, la difficulté est de savoir à quoi on a affaire. Étions-nous prêts pour une épidémie généralisée de virus Ebola, par exemple ? Je ne le sais pas.

Par ailleurs, vous releviez qu'au moment de la grippe A (H1N1), vous aviez reçu des informations émanant du Mexique et des États‑Unis. Inéluctablement, ces informations jouent un rôle prépondérant dans la gestion d'une crise. Nous avons pu constater qu'il a été a priori assez difficile d'obtenir toutes les informations de la Chine durant cette crise. Nous avons noté également que la physiopathologie n'était pas toujours très bien connue, puisque nous avons reçu assez tardivement l'information de la transmission interhumaine, et surtout l'information que l'on était contagieux avant de présenter des signes de maladie. Il devenait donc assez difficile de gérer la situation. Vous disiez qu'il valait mieux installer les scientifiques sur la banquette arrière de la voiture. La dimension éthique, sociale et scientifique du conseil scientifique ne lui permettait-elle pas d'être sur le siège passager et de pouvoir avoir un rôle de conseil intéressant ?

Enfin, madame la présidente, accordez-moi quelques secondes, en tant que médecin généraliste qui n'a pas toujours porté de blouse, je l'avoue. C'est un acte de contrition, madame la ministre. J'en porte désormais une, à la grande surprise de mes patients.

Pour rejoindre ce que vous disiez, nous avons peut-être besoin de lois de santé publique, car l'enseignement de cette crise n'est-il pas aussi que tous les Français doivent se préoccuper de santé publique ? Chaque année, entre dix et quinze mille personnes meurent de la grippe. Peut-être avons-nous adopté une attitude trop résignée face à ces 10 000 à 15 000 morts annuelles, et pourrions-nous faire mieux.

Devant la campagne outrancière et les accusations dont j'ai été l'objet et qui ont tellement fait souffrir mes proches, certains m'ont dit que je n'avais qu'à me réfugier derrière l'OMS et de l'accuser.

Telle n'est pas ma conception de l'action publique. Aucune action ne m'a été dictée par l'OMS. L'OMS est un centre de référence, qui qualifie la pandémie et donne des indications. Il existe des règlements sanitaires internationaux mais le pays, ses gouvernants et ses ministres agissent en conscience. Cela n'a jamais été ma position que de me réfugier derrière qui que ce soit. J'ai pris ces décisions de façon libre, sur la base d'indications diverses et variées.

Si je me refuse à faire des comparaisons et des leçons, c'est que nous avons eu beaucoup de chance en 2009.

D'abord, la pandémie s'est déclarée bien après l'alerte officielle de l'OMS : celle‑ci est intervenue le 24 avril ; le premier cas a été signalé dans la région toulousaine le 23 juillet ; le premier décès, hélas, d'une jeune fille de quatorze ans, le 30 juillet. Nous avons eu du temps pour nous préparer. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est extrêmement important.

Ensuite, à l'époque, nous avions rencontré un véritable problème avec les pays du Sud-Est asiatique pour l'épidémie de grippe aviaire, relative à la propriété de la découverte génétique. Ces pays ne voulaient pas nous transmettre le virus pour qualifier le génome, estimant qu'ils avaient droit à des réparations financières dans ce domaine. Cette affaire est réglée.

Lorsque l'épidémie est arrivée du Mexique, nous sommes trouvés face à un pays parfaitement clair dans ce domaine. La caractérisation du génome a été faite par les CDC américains qui ont immédiatement transmis les informations à l'Institut Pasteur. La chaîne de fabrication des tests et des réactifs a été extrêmement rapide : l'épidémie a débuté le 24 avril et le 5 mai, l'Institut Pasteur a qualifié la séquence du génome – ces petits bouts de matériel génétique qui permettent d'hameçonner l'ARN du virus et, ainsi, de le multiplier, constituant la base du test RT-PCR. Une semaine après, nous l'envoyions aux vingt‑six laboratoires de référence, dont cinq en outre-mer, permettant de réaliser ces tests.

Nous avons eu beaucoup de chance. Nous étions dans des pays démocratiques. D'ailleurs, la gestion de la crise dans ce fameux G7 a associé le Mexique. Lors de toutes les réunions internationales que j'ai eues au plus haut niveau pour gérer cette crise, en particulier avec mes collègues américains, les Mexicains étaient toujours associés. Nous avons bénéficié d'une transparence totale dans cette pandémie, que n'a pas eue le Gouvernement actuel à partir de la Chine.

C'est la raison pour laquelle je me refuse toujours en faire des comparaisons hasardeuses et toujours difficiles. Il faut rester extrêmement modeste en ce domaine. Je sais ce que j'ai fait, je sais les outils dont je disposais, les connaissances que j'avais, et je ne suis pas à la manœuvre aujourd'hui.

Il est sûr que nous n'avons pas une culture de la santé publique dans ce pays. Nous avons la culture de l'assurance maladie, non pas de l'assurance santé. C'est tout à fait évident. C'est un de mes regrets, bien sûr. Mais nous avons construit notre identité à partir d'un système de solidarité qui fait notre force, notre fierté. On peut certainement l'améliorer. Mais avoir une vraie politique de santé publique, c'est accepter de diriger les dépenses d'une autre façon. Je ne suis pas pour autant une émule d'Ivan Illich… quoi que ! Je rappelle qu'il disait que les extraordinaires progrès de la santé et de l'espérance de vie en bonne santé étaient dus pour 10 % à la médecine et pour 90 % à d'autres facteurs.

Vous avez sans doute raison : les médecins libéraux se souviendront qu'ils n'avaient pas de protections puisque quarante-six d'entre eux l'ont payé de leur vie durant cette crise du Covid. Peut‑être avaient-ils trop confiance en la capacité de l'État de les protéger en temps et en heure. Merci, effectivement, aux collectivités territoriales qui, notamment dans le Grand Est, que ce soit le conseil régional ou les conseils départementaux, ont su réagir très rapidement pour passer des commandes, alors que les protections, masques ou équipements de protection individuelle (EPI), n'arrivaient pas suffisamment vite.

Je reviens, veuillez m'en excuser, sur les vaccins. Il y avait donc eu cette commande de 47 millions de vaccins. Finalement, seuls 8 % de la population ont été vaccinés. Cela peut tenir à des immunités croisées. Cela peut‑il être une piste d'interprétation ? J'aimerais vous entendre à ce sujet, car nous pourrions peut‑être suivre cette même logique pour le Covid 19, et parler d'immunité croisée avec d'autres vaccinations, sachant que la France se situe assez bien dans la vaccination antigrippale.

Pendant cette crise, vous avez été assez sévère dans les médias contre le professeur Raoult. S'agissant de l'utilisation de l'hydroxychloroquine, il semble que vous ayez dit qu'il fallait être prudent avec ce médicament qui pouvait avoir des effets secondaires que l'on ne maîtrisait pas.

Vous êtes pharmacienne. Vous savez très bien que des études de pharmacovigilance très sérieuses sont faites dans notre pays et que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), pour les trois dernières années en tout cas – 2017, 2018, 2019 –, avait remonté seulement deux cas de patients, l'un qui s'était malheureusement suicidé avec l'hydroxychloroquine, et l'autre qui était très âgé et polymédiqué, pour lequel l'imputabilité du décès à l'hydroxychloroquine n'a jamais pu être démontrée. Je vous ai donc trouvé très sévère vis-à-vis de cette molécule.

Les collectivités territoriales ont acheté des masques, au moment où tout le monde en achetait. Ce n'est pas faire preuve d'anticipation. J'aurais souhaité que les collectivités territoriales, comme d'autres, anticipent bien avant. Nous avons plutôt assisté à une désorganisation du marché des masques à ce moment-là, qu'à une organisation, et la course à l'échalote qui a suivi a renchéri le coût des masques plutôt que de l'abaisser.

S'agissant de la vaccination, l'épidémie s'étant déclarée moins sévère au fil des mois, les gens ne se sont plus fait vacciner, d'autant qu'il existe dans notre pays un mouvement anti-vaccinal très fort. C'est une caractéristique de la France et il est navrant, dans le pays de Pasteur, de voir cette antipathie pour les vaccins, qui ne me laisse pas d'être stupéfaite.

Néanmoins, la stratégie vaccinale que j'ai adoptée, qui était de vacciner les publics les plus fragiles, a eu un effet multiplicateur. Effectivement, l'épidémie se propage parce que des personnes cibles se comportent comme des propagateurs de la pandémie. Vous connaissez suffisamment la façon dont un virus se propage pour savoir que la vaccination a toujours un effet populationnel supérieur à son action individuelle.

Je ne sais pas si j'ai été sévère vis-à-vis du professeur Raoult. Je sais, en tout cas, qu'il a reçu, à ma demande, la subvention la plus importante jamais donnée à une structure biomédicale : 72,4 millions d'euros pour fonder l'institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille. Ai-je été sévère avec lui ? Franchement, non ! Dans la stratégie pandémique, nous avons voulu créer un institut de haute technologie pour préparer l'avenir. Dans cette stratégie de préparation à une pandémie, la création de l'IHU résulte d'une volonté politique forte dans le cadre des dépenses d'avenir voulues par le président Sarkozy.

Cela fait quelques auditions que nous suivons. Des ministres nous expliquent qu'ils n'avaient pas le nez dans les stocks, qu'ils ne savent pas et qu'il faut s'adresser à leur DGS - lesquels, eux-mêmes, nous renvoient vers les pharmaciens de l'EPRUS. C'est à n'y rien comprendre.

Puis, je vous entends dire que vous êtes une vieille femme de 74 ans, et cela me choque car, même si je ne vous ai pas connue en tant que femme politique, mais sur un plateau de télévision, je vous ai toujours vue comme une jeune femme très alerte ; je vous entends devant cette commission vous remémorer votre travail politique, et je constate que vous étiez présente sur tous les fronts. J'accorde une grande valeur à ce que vous avez fait en matière de prévention à l'époque. Je vous entends être en connaissance des stocks et développer des visions d'avenir. J'ai l'impression qu'à votre époque, être ministre de la santé n'était pas le même travail que ce que d'autres sont venus nous raconter. Vous étiez au courant de tout, tout remontait jusqu'à vous, vous choisissiez, et vous nous expliquez même être à l'origine de la création des IHU.

Je souhaiterais seulement savoir si être ministre en votre temps voulait dire être au courant de tout, depuis la gestion des stocks jusqu'aux questions d'anticipation. L'organisation actuelle ne vous semble-t-elle pas délétère pour assurer la gestion d'une crise telle que celle que nous venons de connaître ?

Je vous remercie de vos compliments, toujours agréables à recevoir. Plus sérieusement : être ministre, est-ce être au courant de tout ? Oui ! C'est être au courant de tout et, si l'on n'est pas au courant de quelque chose, s'arranger pour le savoir, c'est‑à‑dire tancer son cabinet ou le directeur d'une administration centrale, pour que les renseignements vous parviennent dans l'heure, voire pour avant-hier !

Quand on est en charge de l'État, d'un service de l'État et d'un ministère, il faut tout connaître, bien sûr… jusqu'au nom des fonctionnaires qui vous servent ! C'est évident.

Petite anecdote, j'ai retrouvé des documents datant de la crise de la grippe A (H1N1) : « Lavez‑vous les mains, ne vous les serrez pas ! » On oublie très vite.

Vous avez agi avec les moyens et en fonction des connaissances en votre possession, disiez‑vous. C'est tout à fait normal, chacun agit ainsi. Mais a posteriori, compte tenu de ce dont nous avons connaissance aujourd'hui, qu'auriez‑vous pu faire de mieux ?

Il est toujours agréable de se vautrer dans les délices de la lucidité a posteriori. Je pense vous avoir déjà indiqué l'un de mes regrets : je n'ai pas acheté suffisamment de vaccins. C'est une certitude. Pour suivre ma ligne de prévention maximum, j'aurais dû ne pas calculer de coefficient d'attrition. J'ai objectivement pris un risque.

Deuxièmement, j'aurais souhaité conserver la main pleine et entière sur la gestion de la crise, et ne pas avoir à la partager avec le ministère de l'intérieur lorsque nous sommes passés au stade 4. Ce n'était pas de mon fait, mais j'estime que c'est dommageable.

Troisièmement, je regrette de n'avoir pas pu poursuivre ce que j'aurais souhaité mettre en place, en particulier dans le cadre de la gestion d'une France résiliente au risque. Je lègue cela un peu comme un testament : je souhaiterais que notre pays imagine des structures dormantes de prise en charge d'une pandémie.

Les médecins généralistes avaient regretté de ne pas pouvoir vacciner. Nous ne le pouvions pas, étant donné les livraisons. Mais imaginons que nous ayons eu des unidoses dès le début, comme nous les avons eues à partir du mois de janvier. Cela permettait de confier la vaccination aux médecins généralistes. Pour autant, étaient-il équipés pour faire face en cas de pandémie ? Aurait-il été possible de mélanger une population saine et une population malade ? Ne pourrait-on pas imaginer une organisation territoriale dormante, avec des cabinets médicaux qui seraient des cabinets de référence permettant d'assurer une campagne de vaccination ? Ne pourrait-on pas confier cette mission de vaccination à des médecins référents, qui auraient, par exemple, deux entrées dans leur cabinet, un réfrigérateur parfaitement aux normes, ainsi qu'un groupe électrogène pour prévenir toute coupure électrique ? Nous pourrions, au besoin, les équiper avec l'aide de l'État et de l'assurance maladie. Imaginez une telle préparation dormante qui permettrait également, dans les entreprises, d'avoir un référent pandémie en charge des stocks de masques et de la préparation des personnels.

Je pense que c'est dans cette voie qu'il faut s'engager. Je regrette de n'avoir pu l'imaginer de la façon la plus opérationnelle possible, mais c'est ainsi que nous créerons une société résiliente au risque.

Vous avez rappelé la création des ARS et la loi HPST, en 2009-2010. Nous y étions. Le but était de rationaliser, de décloisonner. L'ARS reste un outil. Comme tous les outils, on peut bien s'en servir ou moins bien. Je voudrais connaître votre position sur la place des ARS dans la crise que nous venons de vivre.

La vocation de l'hôpital est avant tout de soigner. Certains ont pu s'interroger sur la place des ARS, se demandant notamment s'il était adapté de confier à un organisme à vocation essentiellement budgétaire la gestion d'une crise sanitaire. J'en veux pour preuve la position de Jean Rottner, qui est pourtant un homme très tolérant. En tant que président de la région Grand-Est, qui a été particulièrement touchée, mais aussi en tant que chef du service des urgences à Mulhouse, où il a vu débarquer beaucoup de patients, il s'est interrogé à ce sujet. Nous avons souvent entendu les ARS tenir un discours de réduction des dépenses de santé, de fermeture de lits, de signature de contrats de performance, avec parfois une forme de chantage vis-à-vis des centres hospitaliers – certains de mes collègues ont parlé de programmes « pétrole contre nourriture », ce qui veut bien dire ce que cela veut dire –, avec parfois également des primes aux directeurs d'hôpitaux qui coupent les têtes – à tel point que nous avons vu que, dans la région dont je suis l'élu, c'est M. Lannelongue lui-même qui a fini par perdre sa tête !

Cette organisation présente donc un aspect un peu déconnecté du terrain. Mais il faut reconnaître que le territoire a pris une telle ampleur, alors que la région Grand Est s'étend des bords de Seine aux bords du Rhin, que nous sommes loin de l'ARS Lorraine que nous avions connue. En outre, cette vision essentiellement budgétaire peut être déconnectée de la gestion de la crise sanitaire elle‑même.

Sur la dualité préfet-ARS, j'ai entendu votre position. Plusieurs professeurs de médecine qui ont été DGS, dont le professeur Dab et le professeur Houssin, que vous avez bien connu, regrettaient cette dualité. Selon eux, cela n'a pas été pas une bonne chose ; ils préféraient finalement que le préfet soit aux manettes en raison de son positionnement interministériel, de son pouvoir de réquisition et de sa meilleure connaissance des élus, qui est indiscutable – nous le constatons tous les jours en tant que député ou élu local.

Ma vision des ARS n'était pas une vision budgétaire, même si, par définition, dans un système solidaire, les questions budgétaires liées à l'ONDAM, qui fixait le niveau des dépenses de santé financées à 47 % par les cotisations sur les salariés, à 37 % par la CSG, le reste par des taxes affectées des tabacs, alcools et mutuelles, pèsent directement sur le pouvoir d'achat des cotisants et de ceux qui sont ainsi imposés directement ou indirectement. La question du financement n'est donc pas injurieuse ou mal placée, d'autant que si l'on veut bien se référer à la santé publique, les dépenses de santé ne sont pas les plus impliquées dans les améliorations attendues.

Il faut aussi sans doute avoir une vision plus globale, car toutes les dépenses que l'on impute indûment au système sanitaire sont autant de dépenses que l'on ne mettra pas dans l'éducation, dans le logement, dans l'amélioration des conditions de vie ou dans les questions environnementales. Donc, assurer une bonne gestion du système de santé n'est pas indécent. Bien au contraire, le juste soin, la juste dépense sont un aspect important.

Certes, il faut à un moment lâcher les chiens, en particulier au moment d'une pandémie. C'est ce que j'ai fait, et j'ai l'impression que c'est ce qui a été fait, pour autant que j'en sache. C'est utile en situation d'urgence. J'ai entendu un « quoi qu'il en coûte » (Sourires.) Je pense en effet que c'est normal et judicieux. Cela étant, cela ne peut pas être une politique à long terme ; le « quoi qu'il en coûte » s'inscrit dans une politique d'urgence, ponctuelle, à manier avec toutes les précautions nécessaires.

J'ai, bien sûr, entendu plusieurs fois sur mon plateau Jean Rottner que j'apprécie beaucoup. Je veux saluer son action remarquable, à la fois d'élu et d'urgentiste. C'est l'occasion pour moi de saluer tous les soignants qui se sont mobilisés.

Réfléchir à l'amélioration de notre système de santé est une absolue nécessité. Le procès récurrent fait aux administrations et à l'assurance maladie de considérer l'hôpital comme une entreprise est absurde. L'hôpital n'est une entreprise, au sens capitaliste du terme, pour personne. C'est une belle entreprise humaine.

Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une entreprise humaine dédiée au soin qu'elle ne doit pas réfléchir à sa bonne gestion. Je me refuse à opposer les administratifs et les soignants. Les administratifs sont le support des soignants. Contrairement à une idée reçue, le pourcentage de l'administration dans les hôpitaux publics n'est pas indécent. Il est au niveau de 10,7 %, soit quasiment de 50 % inférieur à ce qu'il est dans l'hospitalisation privée, qu'elle soit à but lucratif ou à but non lucratif, où il se situe entre 15 et 16 %. Donc, l'administration de l'hôpital public a su faire preuve de ses capacités.

Un dirigeant d'hôpital est toujours très attentif aux considérations médicales. Il y a tout intérêt, parce que je n'ai jamais entendu un malade dire qu'il décidait de se faire soigner dans tel hôpital parce qu'il trouvait que son directeur était bien. Il y va toujours pour des raisons médicales. Je rappelle que la gouvernance de l'hôpital est assurée par un directeur, qui joue un rôle d'arbitre, mais qui est à la tête d'un directoire, dont le vice-président est le président de la commission médicale d'établissement, tandis que les soignants sont évidemment représentés à égalité dans le conseil de surveillance. La direction de l'hôpital est donc médicale parce que c'est l'intérêt de tout le monde. L'administration constitue une sorte de charpente sur laquelle peuvent s'épanouir les branches du soin. Il ne peut pas y avoir de bon hôpital sans administration. Je regrette simplement que des confusions regrettables aient été faites entre les fonctions support et les fonctions administratives, reprenant des chiffres grotesques selon lesquels 30 % des personnels de l'hôpital seraient des personnels administratifs. On peut estimer que les cuisiniers, les lingères, les personnels de buanderie et les jardiniers sont des personnels qui administrent l'hôpital, mais je voudrais que l'on regarde un peu les chiffres.

Non, mais il surveille, monsieur.

Je reviens sur votre propos liminaire dans lequel vous avez indiqué que nous avions besoin d'outils plutôt que de procédures. Nous avons tous spontanément tendance à vous suivre dans ce raisonnement et j'observe qu'en Asie, où je suis élue, les Asiatiques ont, parfois, plus de procédures que d'outils. Cela peut leur porter tort aussi. Ce n'est pas forcément non plus la panacée. Mais vous avez ensuite indiqué, et je vous rejoins sur ce point, que nous manquions totalement de structures dormantes. La description que vous en avez faite montre combien elles seraient nécessaires. On voit pourtant combien il est difficile de faire passer ce message dans la population. Pour autant, une fois des structures dormantes mises en place, encore faut-il savoir les utiliser. J'en reviens donc aux procédures, et je pense que l'un n'est pas exclusif de l'autre, et qu'il faut probablement les deux.

S'agissant maintenant des gestes barrière qui ont été évoqués, mes collègues et vous-même avez souligné que, malgré la mise en place d'une politique de développement de ces gestes barrière, ceux-ci étaient oubliés et n'étaient, finalement, toujours pas passés dans le quotidien de nos concitoyens comme, allais-je dire, se laver les dents tous les matins ; je crains que ce ne soit pas encore le geste quotidien de tous. Donc, madame la ministre, forte de votre expérience, pouvez-vous nous dire ce qu'il manque à une politique publique pour qu'un geste d'une telle importance, on le comprend aujourd'hui, puisse véritablement s'ancrer dans le quotidien de nos concitoyens ?

J'ai déjà en partie répondu à votre question en indiquant qu'il convient que notre société devienne résiliente dans une prise de responsabilité des citoyens.

Le 3 juillet 2009, j'avais enjoint au directeur général du travail, Jean‑Denis Combrexelle à l'époque, de sortir une circulaire sur la continuité de l'activité économique, prévoyant une réserve de masques dans les entreprises, en particulier de masques FFP2 pour les salariés en contact avec le public, ainsi que pour les personnels qui manient les déchets et les ordures ménagères, et lui avais enjoint de procéder à ces achats de masques, sur le compte des entreprises, et non sur celui de l'État, par l'intermédiaire de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP). Ce courrier lui a été adressé le 3 juillet 2009 – nous n'avions donc pas encore le premier cas – car je voulais que l'activité économique soit ainsi préservée.

Dès lors que la prise de responsabilité est diffusée dans le public, je pense que le respect des mesures barrière est mieux accepté. Si c'est l'État qui demande de porter un masque, on rechigne à le faire. D'abord, on n'aime pas le ministre, parce qu'on ne soutient pas sa politique et parce que, de toute façon, il vit probablement dans un palais doré, avec des meubles Louis XV, où des huissiers à chaîne lui ouvrent la porte, il ne peut donc pas connaître la réalité des choses. Mais si, dans votre entreprise, un référent pandémie vous indique qu'un stock de masques a été constitué et réunit les salariés pour leur expliquer comment s'en servir, je pense que l'on peut faire en sorte que les mesures barrière soient acceptées. De même, on peut passer par des lieux de théâtre, de culture, d'éducation. C'est par la diffusion de ces mesures au sein de la société que nous parviendrons à une société résiliente.

Tout ce qui viendra d'en haut ne sera pas accepté. Cela donnera lieu à un procès politique, d'autant que la politique française s'est profondément émiettée. Les dernières élections municipales l'ont montré. J'ai été frappée par l'abstention et le nombre de maires élus de façon minoritaire. Ce n'était pas l'habitude dans notre pays. Désormais, certains maires géreront les villes avec les suffrages de 15 % des inscrits. Quand, avec une abstention de 60 %, on obtient 40 % des voix, le calcul est facile à faire ! La parole politique est tellement décrédibilisée et émiettée que tout ce qui paraîtra venir d'en haut sera ressenti comme une atteinte aux libertés individuelles. Cette société résiliente doit donner la parole et la responsabilité aux citoyens. Ils peuvent d'ores et déjà la prendre, et il le faut, car c'est la seule façon d'y parvenir.

Vous avez parlé de la réforme territoriale de 2015, y ajoutant le qualificatif de funeste, me semble-t-il…

Désastreuse ; en tout cas, je peux faire mienne cette appréciation. Elle a porté un coup fatal aux ARS, mais j'imagine que ces régions sont des territoires trop étendus par rapport à la nécessaire proximité prévue initialement dans des régions de périmètre plus modeste ?

Il y a, en fait, deux débats.

Il y a d'abord la taille des régions. Je ne veux pas entrer dans ce débat. On a estimé que les régions françaises étaient trop petites, en s'appuyant d'ailleurs sur des exemples qui n'étaient absolument pas pertinents, en particulier des exemples allemands, alors que l'Allemagne compte également de toutes petites régions, et même des villes-régions qui fonctionnent, ma foi, pas si mal.

Ensuite, cette réforme a été présentée comme une mesure d'économie, ce qu'elle n'a été en aucune façon puisqu'elle a même généré des dépenses supplémentaires. C'est ce qu'indiquent tous les éléments d'appréciation sur cette réforme territoriale.

Enfin, s'agissant de leur périmètre, les ARS sont des administrations de proximité de niveau régional, même si elles ont des délégations départementales ; si ces régions avaient préexisté à la création des ARS et que celles-ci s'étaient installées sur une certaine configuration territoriale, il en aurait été ainsi. Mais la réforme est survenue cinq ans après que cette administration adolescente a été mise en place, a conclu ces réseaux et installé ses hommes et ses femmes. Cette réforme territoriale est un coup de poignard épouvantable porté dans le dos des ARS. Vous savez, les directeurs d'ARS m'appellent leur « maman ». Quand j'ai vu surgir cette réforme, je me suis demandé ce qu'il allait advenir de mes « bébés d'ARS ». C'était terrible.

Vous nous avez dit qu'un ministre doit être au courant de tout. Il ne peut pas l'être mais il devrait l'être, en tout cas peut-être. Selon vous, un ministre doit-il être informé de l'état des stocks stratégiques – notamment du nombre de masques – dans un pays ?

Un ministre doit être informé. Il ne s'agit pas de recevoir, tous les matins, une note sur les stocks, bien entendu. Mais la politique des masques relève de la décision du ministre. Bien évidemment, le bon de commande des masques est passé, par délégation, par la DGS et l'EPRUS, en suivant une chaîne que l'on connaît bien. Mais la politique est décidée par le ministre, par le gouvernement. Donc, un ministre s'inquiète à intervalles réguliers, que ce soit parce que vous recevez le directeur de l'EPRUS qui vient vous informer de ce qui se passe dans son administration…

Oui, bien sûr. Et lorsque l'on est en situation de crise, le directeur de cabinet, sur votre indication, téléphone au directeur de l'EPRUS. Une heure suffit, je pense, pour connaître l'état des stocks.

Je vais sans doute sortir de mon rôle de rapporteur, mais permettez-moi deux remarques, car vous m'avez parue un peu injuste ou sévère à l'égard des médecins de ville et de leur capacité à se protéger, alors qu'ils ont été confrontés à une situation de pénurie qui ne leur permettait plus d'acquérir ces équipements de protection. Il n'y en avait pas dans les pharmacies. Certains avaient un stock de précaution mais, la crise durant, ils se sont trouvés confrontés à cette pénurie.

Je vous ai trouvée injuste également envers les collectivités locales. Je sors là de mon rôle de député. Comme vous le savez, car nous avons eu l'occasion de travailler ensemble, j'ai présidé un département pendant près de neuf ans. Dans ce cadre, nous avions acheté plusieurs stocks de masques. Il restait encore 600 000 masques au début de la crise. Des collectivités avaient donc anticipé, et ont d'ailleurs été réquisitionnées ; elles ont mis à disposition des soignants des masques, avec une évaluation sur la péremption qui a été trois fois examinée. Dans la fourniture de masques pour ceux qui n'en avaient pas à disposition, je trouve que les collectivités ont pallié des manques cruels. Heureusement que les villes et les régions étaient là !

L'État en a pris en charge 50 %.

Les millions de masques qu'elles ont achetés ont été utiles parce que, pendant plusieurs semaines, ils ont été les seuls à disposition.

Je ne parle pas de la protection au moment de la crise pandémique – il est alors trop tard – mais du stock que, dans une société résiliente, se constitue un cabinet médical en dehors de toute crise. Au moment de la crise, effectivement, il ne peut plus se procurer de masques, mais ces masques ne sont tout de même pas un équipement de haute technologie, même s'il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Aussi constituer un stock de protection qui permet de faire face à un mois de pandémie en attendant que la situation se régule, ne me semble pas compliqué. C'est un investissement, mais pour un cabinet médical, il s'agit d'un tout petit investissement. Que l'on s'en préoccupe de façon régulière me semble évident.

Mais vous avez raison, Éric Ciotti, si l'on essaie de se procurer des masques au moment de la pandémie, on n'en trouve pas. Il n'y en a nulle part. C'est une course impossible. Il faut donc véritablement qu'un certain nombre d'institutions disposent d'un stock de précaution, notamment que des médecins aient dans leurs cabinets médicaux un stock correspondant à un mois d'activité, ainsi que des blouses et une machine à laver. Il faut absolument, dans le pays de Pasteur, retrouver les règles de l'asepsie. Dans les hôpitaux aussi, où je ne peux que constater la désastreuse habitude de la barbe chez les soignants. Il fut un temps où la barbe, véritable nid à microbes, était interdite. Je ne comprends pas que l'on soit barbu dans un hôpital – c'est désolant, mais c'est ainsi –, que les blouses soient largement ouvertes sur les complets veston, comme si la blouse était un accessoire de théâtre que l'on portait telle la cape de Cyrano. Eh bien, je suis désolée, je suis peut-être une vieille bête et tant pis pour les barbus présents ici (Rires), mais la mode de la barbe de trois jours est un crime !

Oui, et il faisait des bêtises aussi !

Je reconnais l'action des professionnels de santé – j'en suis une – et des collectivités locales, mais les choses doivent être faites en amont. En matière de gestion de crise, c'est l'anticipation qui compte, ainsi que la participation de tous les acteurs de la société civile.

Au sujet des ARS qui ont quasiment une dizaine d'années, que pensez-vous de la possibilité d'intégrer des représentants des collectivités locales au sein de leurs conseils de surveillance ?

Ils y sont déjà. La composition des ARS a donné lieu à des débats, il fallait y mettre tout le monde.

Je n'ai pas d'avis sur ce sujet.

Je vous remercie infiniment pour le temps que vous nous avez accordé et pour vos réponses qui détonnent. Merci de votre approche.

Membres présents ou excusés

Mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de Coronavirus-Covid 19

Réunion du mercredi 1er juillet 2020 à 17 heures

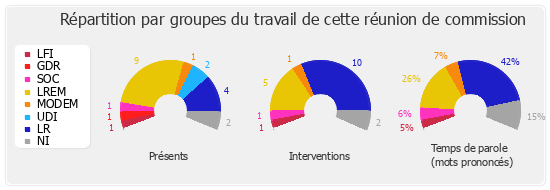

Présents. - Mme Sophie Auconie, M. Julien Borowczyk, Mme Brigitte Bourguignon, M. Éric Ciotti, M. Pierre Dharréville, M. Jean-Pierre Door, Mme Caroline Fiat, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Monique Iborra, Mme Michèle Peyron, M. Jean‑Pierre Pont, M. Bruno Questel, M. Joachim Son-Forget, M. Jean Terlier, M. Boris Vallaud

Assistaient également à la réunion. - Mme Josiane Corneloup, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, Mme Martine Wonner