Commission de la défense nationale et des forces armées

Réunion du mercredi 18 décembre 2019 à 9h35

La réunion

La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.

Mes chers collègues, je vous propose tout d'abord de valider la candidature de nos collègues Jean-Jacques Ferrara et Bastien Lachaud à rejoindre, respectivement au nom des groupes LR et La France insoumise, les membres de la mission d'information sur l'approvisionnement et la politique d'achat du ministère des armées en petits équipements, que nous avons créée la semaine dernière.

En l'absence d'opposition, ces candidatures sont acceptées.

Nous poursuivons ce matin notre cycle d'auditions sur les évolutions du contexte géostratégique, en nous intéressant cette fois-ci au continent africain. L'audition d'aujourd'hui sera consacrée aux caractéristiques de la conflictualité en Afrique, avec un focus sur la bande sahélo-saharienne. Une seconde audition, qui se tiendra début janvier, sera l'occasion de débattre plus précisément de trois autres régions : l'Afrique centrale, la Corne de l'Afrique et le Golfe de Guinée.

Lorsque nous avons programmé la réunion d'aujourd'hui, nous étions loin de nous douter qu'à la suite de la perte tragique de treize de nos soldats, morts pour la France lors d'une opération de combat contre les terroristes au nord-est du Mali, l'opération Barkhane reviendrait au premier plan du débat public et, avec elle, les conflits en Afrique.

Cette audition n'en est que plus utile pour éclairer nos débats actuels. En effet, comment discuter de nos engagements militaires dans le Sahel sans s'interroger en profondeur sur les causes et les formes des conflits qui secouent le continent africain, ainsi que sur leur évolution ? Les conflits armés en Afrique sont particulièrement nombreux : plus de la moitié des opérations de maintien de la paix lancées par l'ONU depuis sa fondation ont été conduites sur le sol africain. Au cours des dernières années, notre pays est intervenu au Mali pour stopper et repousser des mouvements terroristes qui, après avoir maîtrisé le nord du pays, s'apprêtaient à prendre la capitale.

Depuis 2004, nous sommes également présents en Côte d'Ivoire, où nous entretenons encore une base de plus de 900 militaires ; je m'y rendrai prochainement avec le Président de la République. Enfin, nous sommes présents en République centrafricaine depuis 2014 avec l'opération Sangaris.

Guerre civile opposant un régime délégitimé et un mouvement structuré en Côte d'Ivoire, début de tuerie de masse sur fond de clivage religieux et de faillite quasi complète de l'État en République centrafricaine, rébellion séparatiste dans le nord du Mali, alliances de circonstance avec des groupes armés djihadistes au Mali en 2013, affrontements interethniques sanglants au centre même du pays depuis plusieurs mois : il suffit d'évoquer à très grands traits les conflits en cours pour se rendre compte de la diversité de leurs formes.

Comment ces conflits s'expliquent-ils, où trouvent-ils leurs racines et comment traiter celles-ci ? Y a-t-il une victoire militaire possible sur fond de sociétés guerrières et d'États faillis ? Enfin, à quels nouveaux embrasements devons-nous nous attendre ? Autant de questions auxquelles notre commission souhaite réfléchir et, pour cela, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui deux experts du ministère des armées, dont le savoir encyclopédique s'appuie sur une connaissance physique – et même affective, pourrait-on dire – de ce continent : le colonel Loïc nous parlera de la conflictualité en Afrique, et le colonel Benoît traitera de la bande sahélo-saharienne et de la démarche 3D – défense, diplomatie et développement.

Merci à vous, Messieurs, d'avoir accepté de venir aujourd'hui devant notre commission.

Avant de vous passer la parole, je voudrais rappeler que nos collègues Manuela Kéclard-Mondésir et Jean-Michel Jacques, rapporteurs de la mission d'information sur le continuum sécurité-développement, ont effectué il y a quelques semaines une mission sur le théâtre d'opérations Barkhane. Ils nous présenteront leurs conclusions à la mi-février, ce qui nous permettra de disposer de deux approches qui viendront compléter et éclairer nos débats, et de nous positionner pour les mois à venir.

Madame la présidente, mesdames et Messieurs les députés, c'est toujours un très grand plaisir pour nous que de nous rendre à l'Assemblée nationale pour partager, à défaut d'un savoir encyclopédique, en tout cas l'expérience des praticiens que nous sommes… Nous ne sommes pas des sociologues ni des historiens ; nous essayons simplement d'appréhender la gestion des crises sécuritaires en Afrique et la notion de conflictualité, pas seulement à travers le prisme du temps court et de l'urgence de situations parfois délicates, mais aussi à travers celui du temps long. Notre rôle est d'apporter au chef d'état-major des armées de quoi lui permettre d'offrir au Président de la République des options militaires tenant compte tout à la fois de nos intérêts nationaux et de nos alliances – l'Alliance atlantique (OTAN), mais aussi celles conclues dans le cadre de l'Union européenne et de l'Organisation des Nations unies (ONU) –, de nos accords avec nos partenaires continentaux, mais également de la volonté de la France de tenir son rang.

Le chef d'état-major des armées a coutume, quand il s'adresse aux troupes sur le terrain, de rappeler la devise de Malraux : « La France est la France quand elle assume une part de la noblesse du monde. » C'est bien sous cet angle, conduisant à appréhender la conflictualité sur le temps long, que nous cherchons à adapter au mieux l'intervention des armées françaises.

Mon intervention, que je vais m'efforcer de rendre concise pour permettre à la discussion avec les membres de la commission de s'engager rapidement, comprendra deux parties. La première consistera à brosser à grands traits les caractéristiques de la conflictualité sur le continent africain, la seconde à décrire comment les armées françaises s'y sont adaptées depuis une quinzaine d'années.

La conflictualité en Afrique dépend d'un certain nombre de grands déterminants que je classe en trois grands ensembles : les déterminants démographiques, les déterminants éco-géographiques, les déterminants sociopolitiques.

Les déterminants démographiques sont absolument fondamentaux, plutôt que de vous assommer de chiffres, je vous donnerai un seul exemple, celui du Niger. Le Niger comptait 3 millions d'habitants en 1900 et 10 millions lors de son indépendance en 1960 ; on en recense aujourd'hui 22 millions, et dans vingt-cinq ou trente ans, elle pourrait être de 80 millions. Il est intéressant d'inverser la perspective par laquelle on a l'habitude de considérer les choses, en rappelant au passage que s'il y a un peu plus de sept enfants par femme, il y a en fait 13,6 enfants par homme, ce qui constitue, me semble-t-il, le record du monde… Force est de constater en tout cas que cette natalité très élevée a des conséquences en matière de conflits communautaires, à plus forte raison lorsque les biotopes disponibles se font de plus en plus rares, en termes d'urbanisation, mais aussi en termes de capacité des États à répondre à la demande de scolarisation ou d'emploi. On peut d'emblée en tirer une conclusion partielle immédiate : une des perspectives qui s'offre à un jeune, c'est d'avoir une Kalachnikov, une moto et 50 dollars pour travailler pour un groupe armé terroriste. Chacun comprendra donc qu'il est absolument nécessaire de prendre en considération l'explosion démographique du continent africain.

Au premier rang des déterminants éco-géographiques, on trouve l'enclavement, qui caractérise un très grand nombre de pays africains – 35 % de la population du continent est enclavée, contre 1 % pour celles de l'ensemble des autres zones en développement. Cet enclavement se traduit par des frais de transport plus élevés, des droits de douane, de longues attentes aux frontières, et des trafics en tous genres – j'y reviendrai. Je ne l'ai pas précisé en introduction, mais je ne fais absolument pas partie des afro-pessimistes : il se passe des choses en Afrique, ça bouge, ça avance – par exemple, la décision de l'Union africaine de créer la zone de libre-échange continentale est une nouvelle considérable, dont on n'a pas fini d'analyser les conséquences positives. Cependant, dans l'immédiat et à moyen terme, nous devons tenir compte de la problématique de l'enclavement.

La question des ressources a elle aussi son importance, l'exemple du Mozambique est particulièrement éloquent. Ce pays a découvert un gisement de gaz, qui va être opéré en grande partie par Total et qui va susciter le plus grand investissement financier industriel de l'histoire du continent africain. Et depuis quelques mois, un mouvement a éclaté dans la province de Cabo Delgado, avec des coupeurs de route, des terroristes, des mouvements d'inspiration salafo-djihadiste… Toute une série de phénomènes que nous essayons de caractériser ; mais l'adéquation entre les richesses et la conflictualité ne fait aucun doute. Rappelons que la République démocratique du Congo, théâtre de ce que l'on a pu appeler la troisième guerre mondiale africaine, qui a fait des millions de morts, abrite 80 % des réserves mondiales de coltan, composant essentiel à la fabrication des téléphones portables. De même, les richesses halieutiques font l'objet d'un pillage effréné : comment s'étonner alors de voir les populations de pêcheurs de la côte ouest-africaine, par exemple, se mettre à construire des bateaux destinés à l'immigration clandestine quand ils ne trouvent plus suffisamment de poisson à pêcher ?

Enfin, on ne peut évoquer la question des ressources sans mentionner celle des trafics. Un groupe d'experts des Nations unies a ainsi estimé que 98 % de l'or produit en République démocratique du Congo était sorti clandestinement du pays. Vous imaginez bien que, si un pays de la taille de la RDC – appelé à devenir le premier pays francophone au monde dans les prochaines années – ne dispose pas des ressources qui lui seraient nécessaires pour organiser l'État, il risque de rejoindre ce que nous appelons les « États faillis », évoqués il y a un instant par Mme la présidente.

De même, vous avez aujourd'hui un État voisin de la RDC, qui exporte des quantités de coltan alors que son sous-sol n'en contient aucune trace… Il y a fort à parier que ce minerai provient de la RDC, par des canaux probablement peu légaux.

On peut évidemment aussi citer l'exemple des « diamants du sang », une expression désignant le trafic de diamants qui s'était mis en place dans les années 1990 entre la Sierra Leone et le Liberia – ce dernier, qui ne produisait pas de diamants, exportait ceux provenant de chez son voisin, l'argent ainsi produit servant à financer la guerre civile –, avant que le processus de Kimberley ne tente d'organiser la traçabilité de la ressource diamantaire dans le monde.

Les ressources extraordinaires du continent africain sont donc à l'origine de nombreux trafics qui viennent alimenter des économies parallèles – c'est également le cas en Amérique du Sud avec le trafic de cocaïne ou de résine de cannabis – et auxquels nous devons nous intéresser, car l'argent qui circule par ce moyen constitue une source de revenus vitale pour des populations souvent situées loin des grandes villes, et confrontées à d'importantes difficultés économiques. Quelle est la part de l'économie informelle que l'on peut qualifier de « positive » et celle liée aux trafics contre lesquels il faut lutter ? Telle est la véritable question, que nous devons impérativement appréhender. La commission économique des Nations unies pour l'Afrique estime aujourd'hui à 50 milliards de dollars les flux financiers illicites qui quittent annuellement le continent africain, ce qui équivaut sensiblement au montant de l'aide publique au développement que ce continent reçoit.

Les déterminants sociopolitiques enfin : le premier, sur lequel je ne m'attarderai pas, est celui de la faiblesse des États. La fondation créée par l'Anglo-Soudanais Mo Ibrahim, qui publie chaque année un indice de corruption et de vertu des États, estime que ce qui caractérise le plus l'Afrique, c'est une faiblesse de l'État de droit, ce qui justifie que nous consacrions l'essentiel de nos efforts au renforcement de l'État de droit et de la gouvernance en Afrique. On ne peut que lui donner raison : hypertrophie présidentielle, absence de contrôle parlementaire, non-indépendance de la justice, faiblesse des économies, le plus souvent des économies de rente, fondées sur une mono-activité ; tous ces aspects doivent absolument être pris en compte pour appréhender la conflictualité en Afrique.

S'y ajoute évidemment le fait ethnique, mais sur ce sujet, il faut être clair : le fait ethnique sert souvent de cache-misère pour masquer une absence de réflexion sur la conflictualité en Afrique. C'est un peu facile de dire qu'il y a des ethnies qui se sont toujours battues entre elles et qui continuent à le faire… Si on prend l'exemple de la crise qu'a connu la République de Côte d'Ivoire pendant une décennie, certains diront qu'elle résulte de conflits entre l'ethnie musulmane du nord, les Dioulas, les Bétés partisans de Laurent Gbagbo, les Baoulés du centre et les populations du sud. J'ai, pour ma part, la conviction qu'il s'agit en réalité d'une crise de la succession du président Houphouët-Boigny, le fondateur de la République de Côte d'Ivoire, et qu'on a plaqué sur cette crise éminemment politique des facteurs ethno-religieux pour trouver une explication facile : ce n'est ni plus ni moins qu'un problème de succession politique à la tête de l'État – mais, je le répète, ce n'est là qu'une opinion personnelle.

Si le fait religieux est tout à fait tangible, il doit lui aussi être abordé avec prudence. On assiste en Afrique à un ébranlement de l'islam, notamment traditionnel, mais aussi à un bouleversement dans la chrétienté traditionnelle : on assiste au Nigeria à une explosion des églises dites du Réveil, ou évangéliques – on en compte plus d'un millier –, ce qui donne lieu à de nombreux trafics et à d'importants flux financiers. Le fait religieux doit donc être pris en compte, mais aussi être manié avec prudence. Un exemple très précis : le chef de guerre touareg Iyad Ag Ghali, leader du Rassemblement pour la victoire de l'Islam et des musulmans, est un professionnel de la rébellion au Mali depuis les années 1980. Issu d'une famille cadette des Ifoghas, il a toujours rêvé de devenir amenokal, c'est-à-dire roi d'une tribu touareg du nord du Mali. N'y étant pas parvenu, Iyad Ag Ghali est parti en 1973 en Libye se mettre au service de Kadhafi, changeant ensuite d'idéologie en devenant salafo-djihadiste – ce qui n'est, à mes yeux, qu'un biais idéologique, un masque utilisé dans sa quête effrénée pour accéder à la jouissance du pouvoir, quel qu'il soit.

On peut dessiner sur la carte de l'Afrique ce que le président de la Banque africaine de développement appelle « le triangle du désastre », dont les trois pointes se situent au Nord-Mali, en Somalie et à l'est de la RDC. Si vous superposez ce triangle à la carte de la présence des armées françaises en Afrique, vous constatez qu'il correspond au périmètre de nos troupes stationnées en République de Centrafrique, à Djibouti, au Gabon et dans la bande sahélo-saharienne, dans le cadre de l'opération Barkhane.

Comment les armées françaises se sont-elles adaptées de manière globale, continentale, à l'évolution de la conflictualité en Afrique ?

Premièrement, elles accompagnent la montée en gamme des armées locales. Les très gros coups durs récemment subis par les armées du Niger et du Mali pourraient laisser penser à un désengagement des armées d'Afrique, mais c'est tout l'inverse : on comptait 10 000 soldats africains engagés dans des opérations de maintien ou de rétablissement de la paix sur le continent africain en 2010 ; ils étaient 47 000 en 2015. Autrement dit, les armées locales, qu'il s'agisse de casques bleus ou de troupes placées sous mandat de l'Union africaine ou de coalitions ad hoc, telle la force conjointe du G5 Sahel, sont les premières garantes de la sécurité sur le continent africain, et les armées françaises s'adaptent à cette donne en s'efforçant de leur offrir de la coopération structurelle, de la coopération opérationnelle et de la coopération en opérations, afin de les aider à répondre à des conflits de plus en plus difficiles, face à un adversaire de plus en plus asymétrique et de plus en plus aguerri.

Deuxièmement, nous sommes définitivement sortis d'un tête-à-tête franco-africain en matière militaire. Si, en 2011, la France participait quasiment seule – à côté des troupes de l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) – à la résolution de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les Européens sont présents à nos côtés sur le continent africain. Je citerai l'EUTM Mali, l'EUTM RCA et, bien évidemment, les contingents estonien, britannique et danois qui participent actuellement à l'opération Barkhane, étant précisé que, dans les prochains mois, la task force des forces spéciales Takuba devrait permettre à plusieurs pays de rejoindre Barkhane pour aider nos camarades maliens. Dans beaucoup de pays, une réflexion et une discussion se sont engagées à ce sujet entre les gouvernements et la représentation nationale.

Le dernier grand facteur à prendre en compte, c'est la manière dont les armées se sont organisées sur le continent africain. Elle a considérablement évolué en l'espace d'une dizaine d'années : premièrement, la France s'est engagée dans un processus de rénovation de l'ensemble des accords de partenariat et de défense qui la lient aux pays africains – il n'y a plus de clauses secrètes dans aucun pays. Deuxièmement, l'organisation de nos bases en Afrique a été profondément remaniée : lorsque j'étais lieutenant, il y avait six régiments français complets sur le continent africain, avec femmes et enfants, comme à Poitiers ou à Clermont-Ferrand, par exemple –, aujourd'hui il n'y a plus qu'un seul, à Djibouti. Tous les autres ont disparu et, à la place – notamment à Dakar et à Libreville –, vous avez un effectif de spécialistes français de la coopération qui apporte l'appui nécessaire à nos camarades africains.

Enfin, et ce point me permettra de faire la transition avec l'intervention suivante, la mission de Barkhane consiste certes à porter des coups aux groupes armés terroristes dès qu'elle le peut – elle l'a encore fait très récemment dans la région du Liptako –, mais aussi et surtout à accompagner les forces armées partenaires pour leur permettre, à terme, d'être en mesure de prendre en compte cette menace à leur niveau.

J'ai conscience d'avoir évoqué un grand nombre de sujets de façon un peu rapide, mais la phase de questions-réponses qui va suivre nous permettra certainement d'approfondir certains points.

Le colonel Benoît de l'état-major des armées. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les députés, après cette présentation très générale de la conflictualité en Afrique, qui montre bien qu'il ne peut y avoir de réponse uniquement sécuritaire, je vais concentrer mon propos sur l'action de l'armée française au Mali, et vous exposer comment est prise en compte cette dimension multifactorielle au sein même de nos opérations.

Je vais commencer par rappeler les effets stratégiques recherchés par la Force Barkhane sur le territoire très étendu de la bande sahélo-saharienne. Dans la partie Est de cette zone, nous maintenons une capacité de veille et de remontée en puissance face à la Libye, et contribuons à l'endiguement de Boko Haram en appui de la Force multinationale mixte. Dans le Nord-Mali – ce que nous appelons le « fuseau centre » – notre action vise à maintenir une pression sur les groupes armés terroristes, soit de manière très directe, par des actions ponctuelles, soit par la présence de la Force Barkhane. Dans le Centre du Mali, la force Barkhane n'intervient pas directement, mais offre un appui aux autres forces présentes, en orientant l'action de la Force conjointe du G5 Sahel et l'action de la MINUSMA, et en aidant les Maliens à planifier leurs opérations – étant précisé que nous sommes prêts, bien sûr, à agir directement en appui sur demande. Nous participons également, en appui de la Force conjointe du G5 Sahel, au cloisonnement des groupes armés terroristes sur l'ensemble de la bande sahélo-saharienne, ce qui est la mission première de la Force conjointe du G5 Sahel.

Enfin, la boucle du Niger élargie reste la zone sur laquelle Barkhane concentre son effort, qui constitue également le point d'application privilégié de l'approche globale de la France dans la zone : Barkhane y mène des opérations de stabilisation zonale successives.

Quels sont les objectifs de la France au Sahel ?

Quand on parle de l'action de la France au Sahel, on pense tout de suite à Barkhane, mais les objectifs sont plus larges. Ils sont doubles : au Mali, prioritairement, il s'agit d'obtenir le rétablissement de la souveraineté de l'État malien sur tout son territoire, dans le cadre d'un processus de décentralisation, porté par l'Accord de paix et de réconciliation (APR) ; plus généralement, il s'agit de contribuer à la stabilisation durable de la zone sahélienne.

Ce double objectif implique d'agir sur trois leviers : nous devons affaiblir et limiter les capacités d'action et de nuisance des groupes armés terroristes. Mais, et c'est plus important et plus complexe, il faut aussi réduire l'attrait qu'exercent ces groupes sur certaines populations délaissées, qui y trouvent un moyen d'expression de leurs frustrations, de leurs revendications et de leurs besoins. D'emblée, on perçoit que cet enjeu dépasse une simple approche sécuritaire.

Deuxième levier : les forces de défense et de sécurité nationale. Le but est de leur permettre d'affronter leurs ennemis. Pour cela, nous devons les former, les entraîner et les emmener au combat. C'est ce que fait Barkhane, dans le cadre de ce que nous appelons « le partenariat de combat » : nous entraînons des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés et nous partons en opération avec eux en les insérant dans nos forces. À plus long terme, il faut faire en sorte que ces forces de défense et de sécurité nationales deviennent un outil institutionnel viable, pérenne et autonome.

Troisième levier sur lequel nous devons impérativement agir : l'environnement socio-économique des populations, par l'accès aux besoins essentiels et le renforcement de la gouvernance locale. Il nous faut offrir une alternative au recours à la violence.

Vous le constatez, l'approche est donc multidimensionnelle et globale ; l'outil militaire n'est qu'un des outils à son service. Pour remplir ces objectifs très « intégrés », nous pouvons nous appuyer sur la « Revue Sahel », cadre politique clair impulsé au plus haut sommet de l'État. Sa mise en œuvre est rythmée par des revues conjointes (MEAE, MINARM, AFD, …) régulières, produisant bilans intermédiaires et recommandations qui constituent l'ossature de l'action intégrée de la France au Sahel.

Quel est le rôle de Barkhane dans cette approche multidimensionnelle ?

Très logiquement, il s'agit de mettre les groupes armés terroristes à la portée des forces armées locales. Comment y parvient-on ? D'une part, en réduisant les capacités de ces ennemis, mais également en élevant les capacités de nos partenaires – coopération institutionnelle et « partenariat de combat » piloté par Barkhane, en complément des missions européennes de formation de l'armée malienne.

Parallèlement, toute notre action militaire vise à faciliter et appuyer le travail des acteurs civils de la stabilisation et du développement. Dans la boucle du Niger élargie – j'ai parlé de stratégie de stabilisation zonale successive – nous facilitons leur déploiement, en déployant trois types d'actions complémentaires : les actions civilo-militaires (CIMIC), l'action de stabilisation et l'action de développement.

Dans un cadre sécuritaire très dégradé, les actions CIMIC visent à faciliter l'insertion des unités militaires dans leur environnement humain, d'établir le contact avec les populations, d'identifier les leaders et les besoins et de faciliter l'acceptation de la force dans cet environnement. Pour les mener, Barkhane est doté de 800 000 euros : il s'agit de mettre en place des petits projets à impact très rapide, qui améliorent la relation avec la population, dans le but de faciliter l'action militaire.

Dans le sillage immédiat de cette action de sécurisation, il est essentiel d'agir très rapidement sur les causes de la violence. Les populations doivent pouvoir constater rapidement les fruits tangibles de ce premier niveau de sécurisation : c'est ce que l'on appelle la stabilisation. Nous agissons généralement dans quatre domaines : l'accès et la fourniture des besoins essentiels – eau, énergie, santé, éducation –, le réamorçage d'une petite activité économique génératrice de revenus ; l'appui à la gouvernance locale – enjeu crucial dans ces zones où l'État n'est pas ou est peu présent – et enfin l'appui aux forces de sécurité intérieure et à la justice – enjeu plus complexe car lié à la souveraineté.

L'acteur clé de cette stabilisation est la Mission pour la stabilisation (NB : désormais appelée Centre des opérations humanitaires et de stabilisation) du Centre de crise et de soutien (CDCS) du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Elle collabore avec nous dans les zones d'intervention de Barkhane et a conduit cette année des projets à hauteur de 2 millions d'euros, ce qui permet d'agir très rapidement et avec souplesse dans une situation sécuritaire encore fragile.

Enfin, le développement suppose un certain niveau de stabilité, mais permet de mener des projets sur une échelle beaucoup plus importante. En France, ces derniers sont portés par l'Agence française de développement (AFD). Ainsi, dans la région de Ménaka, l'AFD a construit un projet de développement articulé avec nos opérations militaires à hauteur de 4 millions d'euros en 2019 ; 13 millions d'euros sont provisionnés entre 2020 et 2023.

Comment organise-t-on la réponse ? Il n'existe pas d'entité institutionnelle chargée de l'approche globale. Néanmoins, nous nous appuyons sur des outils préexistants constitués d'un socle solide de partenariats. Ainsi, l'état-major des armées et l'Agence française de développement ont signé un accord de partenariat en 2016. Dans ce cadre, un officier de l'État-major sert au sein de l'AFD et un personnel de l'AFD a été identifié comme responsable de l'approche 3D au sein de l'Agence. Nous avons également mis en place un partenariat très étroit avec la Mission stabilisation du Centre de crise et de soutien (CDCS) du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE). Enfin, nous avons noué un partenariat intéressant avec le MEDEF, en vue de faciliter le recours à l'expertise privée.

Comment met-on en oeuvre ces outils ? Nous nous appuyons sur l'ossature que constitue la Revue Sahel, qui permet de développer les synergies. Elle fait l'objet de points d'étape réguliers, assortis de recommandations, fruits d'un travail interministériel.

Nous avons également mis sur pied des task forces, groupes de travail ad hoc. Ainsi, la task force Développement Sahel est pilotée par l'ambassadeur envoyé spécial de la France pour le Sahel, et regroupe toutes les directions du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, l'État-major des armées, mais aussi les autres ministères pouvant agir au Sahel – Education nationale, Intérieur, Finances, Agriculture, etc. À l'échelle régionale du Sahel, il s'agit de coordonner l'action des bailleurs internationaux du développement, en accord avec les priorités du G5 Sahel.

À une plus petite échelle, autour du Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) la task force « Stabilisation » regroupe des personnels de l'AFD et du CDCS afin de mettre en œuvre des solutions concrètes dans les zones d'action de Barkhane.

Au niveau opératif régional, de terrain, l'opération Barkhane a intégré l'année dernière un expert du développement, agent de l'AFD, afin d'articuler la campagne militaire avec une stratégie de développement de l'AFD dans les zones d'effort et d'intérêt de Barkhane.

Dès le mois de janvier prochain, nous allons également intégrer un expert de la stabilisation issu du CDCS au sein de Barkhane. Il sera doté d'un budget de 2 millions d'euros et agira directement dans le sillage des opérations militaires. À l'inverse des bailleurs traditionnels du développement qui n'ont pas de mandat en matière de sécurité, le CDCS peut agir en appui des forces de sécurité intérieure. Par exemple, à Ménaka, il agit en liaison avec le gouvernement malien, afin qu'il redéploie des forces de police, et dispose d'un budget pour équiper ces forces en véhicules, en radios, etc.

Nous avons beaucoup appris en travaillant ensemble et avons développé de nouveaux savoir-faire. Il est toujours délicat de concilier le temps, long, du développement et celui, parfois plus rapide, des opérations. C'est pourquoi nous donnons un accès à la planification de nos opérations à l'AFD, afin qu'elle puisse prévoir sa stratégie dans nos zones d'action et que les effets de nos actions puissent être concomitants.

La complémentarité existe aussi entre le CDCS, qui agit très vite, à petite échelle, et l'AFD qui développe ensuite des projets à une échelle beaucoup plus importante.

Enfin, la complémentarité doit aussi exister entre secteurs : le secteur de la sécurité intérieure, parent pauvre des actions de développement, est pourtant un enjeu fondamental. Nous espérons qu'il sera pris en compte par le Partenariat pour la sécurité et la stabilité du Sahel (P3S) qui va prochainement prendre son essor.

Nous réalisons également des actions de prévention, afin d'endiguer les métastases du terrorisme djihadiste dans les pays du Golfe de Guinée – Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana. Des groupes de travail interministériels analysent conjointement les risques de vulnérabilité, afin d'apporter des réponses intégrées – sécurité, développement et gouvernance – avant que la situation ne se dégrade.

En conclusion, dans la bande sahélo-saharienne, le partenariat a atteint une certaine maturité et les efforts français trouvent leurs limites en raison de l'enlisement de l'accord de paix et de réconciliation (APR), qui empêche le redéploiement de la gouvernance, éventuellement sous une forme décentralisée. Les forces de sécurité et défense maliennes ne remontent pas significativement en puissance de manière inclusive, comme le prévoit l'APR. Enfin, je l'ai évoqué plusieurs fois, la faiblesse des forces de sécurité intérieure et de la justice constituent également le ferment de frustrations et de revendications, alimentant l'instabilité chronique des régions dans lesquelles nous intervenons.

Je vous remercie pour ces deux approches extrêmement précises et précieuses. La présence en commission ce matin témoigne de notre intérêt !

Je vous remercie pour ce propos liminaire, très complet et très riche. Il y a un an, j'ai eu la chance de me rendre dans la bande sahélo-saharienne avec certains de mes collègues, ici présents. J'y suis retourné il y a quelques semaines et je suis revenu la veille du tragique événement ayant entraîné la mort de nos militaires. J'ai pu constater une évolution des modalités de travail de ce que l'on appelle « l'équipe France » : ambassadeurs, attachés de défense, attachés de sécurité, AFD. Je tiens à en témoigner : les choses ont bougé, nous nous adaptons constamment à une situation mouvante. Pour autant, des vulnérabilités et des risques apparaissent régulièrement.

Ainsi, lors de mon séjour, la vidéo diffamatoire d'un chanteur salafiste, Salif Keïta, a été diffusée sur les réseaux sociaux, accusant la France de financer le terrorisme. Cette vidéo a été vue très rapidement plus de 500 000 fois, puis a atteint 900 000 vues. Cela participe à la désinformation des populations, voire à la perte d'influence de la France dans ces territoires et à la montée en puissance d'autres nations. Quel rôle jouent les nouvelles technologies en termes de souveraineté ou d'influence de la France, plus particulièrement au Sahel et au Mali ?

En tant qu'expert des actions civilo-militaires ou d'influence, comment pensez-vous que nous devrions nous organiser ?

Ma première question recoupe celle de Jean-Michel Jacques. Lors de ce tragique accident, les médias se sont fait l'écho d'une résurgence des accusations de néocolonialisme à l'égard de la France. Les réseaux sociaux ont certes joué un rôle, mais ne s'agit-il pas également d'opérations de désinformation conduites par de grandes puissances ?

Vous n'avez pas parlé du lac Tchad. Certes, il est à 2 000 kilomètres de Bamako, mais c'est également un foyer de conflit. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ?

Je m'associe aux compliments de mes collègues concernant la présentation de la situation dans la bande sahélo-saharienne. La situation empire depuis quelques mois : nombreux morts au Niger et au Mali, attaques de plus en plus fréquentes contre l'armée malienne. Lors de sa dernière inspection, le général Lecointre a indiqué que 2020 sera une année charnière si l'on ne redéploie pas de nouvelles forces – ce ne sont pas 4 500 Français qui pourront contrôler un territoire grand comme l'Europe.

Dans ce contexte, pensez-vous le G5 Sahel peut améliorer ses capacités d'intervention ?

Au Mali et au Niger, l'Union européenne finance la formation de militaires maliens, mais également de personnels de sécurité intérieure. Est-ce suffisant ? Ne faut-il pas renforcer ce dispositif ? L'Union européenne pourrait-elle prendre des décisions plus rapides afin d'améliorer le contrôle de ces territoires, ce qui a de réelles conséquences pour notre propre sécurité ?

Comme plusieurs de mes collègues, je suis membre de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et j'ai écouté son secrétaire général. Il a affirmé que, pour peu que la France le sollicite, l'OTAN serait prête à répondre. Quelle est votre analyse ? Serait-il judicieux de passer à la vitesse supérieure par le biais d'une intervention opérationnelle de l'Union européenne – la France restant tête de pont compte tenu de son antériorité dans la zone et de son savoir-faire – ou faut-il aller plus loin, avec l'OTAN ?

Nous accueillons ce matin notre collègue Jacques Maire, membre de la commission des affaires étrangères et président du groupe d'amitié France-Niger.

Je vous remercie de m'accueillir. Par le biais de nos réseaux parlementaires dans les différents pays du Sahel, nous sommes très régulièrement informés de la diffusion croissante de fake news dans les hémicycles des pays concernés, qui touchent à la « complicité française », de Barkhane dans les différents événements du Burkina, du Mali ou, tout récemment, du Niger. À chaque fois, certains députés locaux se font le relais du fait que la France serait complice d'actions contre les forces armées nationales. Ce nouvel espace d'expression politique dans les institutions de ces États interpelle.

Comme vous le savez peut-être, avec l'aide de nombreux collègues issus de différentes commissions, nous avons mis sur pied un comité interparlementaire G5 Sahel. Il rassemble cinquante députés et les présidents d'assemblée des cinq pays. Plusieurs États membres de l'Alliance Sahel attendent aux portes de ce Parlement, notamment les Français, les Allemands et les Finlandais – je m'en suis encore assuré hier. Ce comité interparlementaire dispose de son propre budget, de son réseau, de son organisation, de son siège : il est donc fonctionnel. Comment utiliser ce type de structure pour améliorer la transparence de nos actions et la redevabilité du monde de la défense vis-à-vis de ces acteurs qui jouent un rôle crucial dans la formation des opinions publiques locales ?

Le comité se réunit quatre fois par an et possède une commission Sécurité et défense. Actuellement, des contacts existent avec l'État-major de la force conjointe G5, mais pas avec les forces armées nationales et internationales. Quelle serait votre disponibilité pour accompagner ce mouvement ?

Les dernières décennies ont montré que la résolution des conflits modernes, dont le conflit dans la bande sahélo-saharienne est une bonne illustration, ne peut se limiter à l'aspect militaire. Il faut une approche globale, incluant les dimensions économiques et sociales. Vous avez évoqué l'importance du développement économique. Employez-vous des réservistes dans ce cadre ? Cela ne serait-il pas un « plus » pour nos armées ? Dans le cadre de vos actions civilo-militaires, combien de réservistes sont employés, et pour quels types d'actions ?

Je tiens à souligner le grand intérêt de votre présentation, qui expose clairement les différents déterminants et les enjeux. Vous avez bien montré qu'il ne s'agit pas uniquement d'un fait religieux, comme on peut quelquefois le penser : de multiples facteurs sont à l'origine de la situation actuelle. Peut-être faudrait-il insister davantage sur la dimension historique, au Sahel et du fait de la proximité avec l'Afrique du Nord.

Soulignons aussi la diversité des menaces : évidemment, on parle des groupes terroristes internationaux, mais il ne faut pas oublier les mouvements politiques armés récurrents liés aux rébellions cycliques, au Niger, au Mali ou au Tchad – ce n'est pas nouveau –, les organisations criminelles trafiquant de la drogue, des armes ou des cigarettes ; sans oublier les conflits entre éleveurs ou agriculteurs.

Je salue l'intérêt de votre réponse multidimensionnelle et globale, à la fois sociétale, politique et militaire. Mais la réponse sécuritaire des États africains pris dans ce cyclone ne risque-t-elle pas d'avoir un effet contraire et de contribuer au développement de certains mouvements, au lieu de les atténuer ?

Enfin, même si c'est peut-être une question qui fâche, doit-on complètement exclure un processus de discussion avec certains mouvements – on les mène uniquement quand il y a des otages, mais jamais de façon pérenne ?

Je vous remercie également pour cette présentation qui souligne l'aspect multifactoriel de la crise dans la bande sahélo-saharienne et l'importance de solutions qui ne soient pas exclusivement militaires pour la résoudre.

Cela étant, beaucoup de nos concitoyens s'interrogent : combien de temps faudra-t-il pour stabiliser la région ? Combien de temps la France devra-t-elle pourvoir à l'effort de guerre en envoyant ses soldats combattre dans la zone ?

Monsieur le député Becht, votre question est délicate. La réponse des praticiens que nous sommes est double.

Tout d'abord, il nous faut faire preuve de patience stratégique, comme l'ont rappelé récemment le président Issoufou Mahamadou et le chef d'état-major des armées.

Ensuite, j'ai cru comprendre que le Président de la République ne voulait pas que cette période soit synonyme de procrastination pour les États africains. C'est tout l'enjeu du travail de préparation du sommet de Pau. Nos camarades et nos partenaires ont à faire leur part du chemin.

Nous resterons autant de temps que le Président de la République jugera nécessaire. Cela peut vous apparaître comme une réponse convenue mais elle correspond à la réalité. Je rappellerai ici le précédent que constitue l'Afghanistan : sur décision du Président de la République, nous avons divisé par deux notre présence dans ce pays en l'espace de quelques mois.

L'approche des armées françaises est plutôt indirecte dans cette région. Nous prenons notre part dans la lutte contre les groupes armés djihadistes mais ce n'est qu'un volet de notre action. Notre objectif est avant tout de développer l'autonomie des forces partenaires et d'encourager le déploiement des capacités africaines à l'échelle du Sahel : je pense à l'initiative stratégique multinationale PAWA (Partnership for Actions in Western Africa) qui vise à coordonner les efforts de partenariat militaire opérationnel (PMO) et de partage de renseignement en vue d'apporter une réponse coordonnée à la menace terroriste en Afrique de l'Ouest.

Beaucoup de choses ont été dites sur la Force conjointe du G5 Sahel. Certes, elle a mis du temps à se structurer, mais nous pourrions en dire autant d'autres organisations internationales. C'est une voie qu'il faut encourager, car c'est celle de l'autonomisation.

S'agissant des réservistes, Monsieur Cubertafon, il faut que vous sachiez que nous ne fonctionnons plus sans eux : ils sont un élément essentiel de l'action des forces armées, sur le territoire national comme en opérations extérieures. Il s'agit à la fois de réservistes ayant un très haut niveau d'expertise, par exemple, au sein du CPCO, et de réservistes opérationnels intégrés au sein des forces. Tous les régiments possèdent une compagnie composée de cent cinquante garçons et filles réservistes qui prennent leur part du fardeau de la défense du pays et aujourd'hui, à Balard nous disposons de réservistes spécialistes qui font un travail remarquable.

Boko Haram constitue clairement une menace, mais quand on est à Abuja, on se rend compte que ce n'est, aux yeux du Nigeria, premier pays d'Afrique en termes de population et d'économie, géant de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qu'une menace parmi d'autres, la cinquième dans l'ordre de leurs priorités… Cet État doit en effet aussi faire face au banditisme maritime, aux indépendantistes du Sud, aux conflits entre éleveurs et agriculteurs dans la Middle Belt. Notre objectif à nous, armées occidentales, est de contenir cette menace à l'intérieur du Nigeria Avec nos partenaires américain et britannique, nous avons mis en place une cellule de liaison qui soutient la force multinationale mixte (FMM) qui nous permet de contenir cette menace.

Monsieur Jacques Maire, je suis persuadé que c'est maintenant qu'il faut croire au G5 Sahel. L'Union européenne commence à livrer le matériel et le général nigérien Oumarou Namata Gazama a donné un coup d'accélérateur extraordinaire à la force conjointe du G5 depuis qu'il a été nommé à sa tête en juillet dernier pour un mandat de deux ans. Je suis absolument convaincu de la pertinence du modèle politico-militaire sur lequel repose cette coordination. Rappelons tout de même que ce sont cinq des États parmi les plus pauvres du monde qui ont décidé de s'allier. N'oublions pas non plus – et je ne prends pas beaucoup de risques en le disant puisque je reprends les propos de Jean-Yves Le Drian au sommet de Dakar – que l'Union européenne a mis cinquante ans à s'organiser en matière de défense. En deux ans, ces cinq États ont réussi à déployer sept bataillons, certes, de manière imparfaite, notamment parce que les équipements tardent à arriver, mais avec déjà des résultats opérationnels. Je citerai deux opérations récentes : la première a eu lieu à la frontière tchado-nigérienne, avec de beaux résultats sur le fuseau Est ; l'autre est l'opération Bourgou IV, qui s'est déroulée, fait sans précédent, avec un ratio de 55 % de soldats africains déployés sur le terrain – soldats maliens, soldats burkinabés et soldats de la force conjointe – pour 45 % de soldats français de la force Barkhane. Oui, il y a des coups durs ; oui, les Maliens et les Nigériens perdent des hommes ; oui, le Burkina Faso ne va pas très bien. Mais nous avons des motifs de croire que nous pouvons modifier la situation.

Beaucoup de questions ont porté sur les fake news et les réseaux sociaux. Quand en 1998, le tube de l'année était Armée française d'Alpha Blondy – « Armée française, allez-vous-en ; nous n'avons plus besoin de vous » – qui passait en boucle sur toutes les radios ivoiriennes. Les gamins de dix-douze ans le reprenaient en chœur et je pense qu'ils formaient le gros des bataillons de jeunes patriotes de Laurent Gbago qui ont tenté en 2004 de submerger le camp de Port-Bouët. Aujourd'hui, le sentiment anti-français n'a peut-être pas disparu en Côte d'Ivoire, mais il y a 20 000 Français dans ce pays contre 10 000 à 12 000 dix ans auparavant. Le sentiment anti-français doit donc être appréhendé avec précaution.

Par ailleurs, il ne faut pas seulement évoquer les réseaux sociaux de manière négative. Je vous invite tous à lire le texte éclairant posté sur Facebook par Venance Konan, écrivain extrêmement connu, auteur de Robert et les Catapila, bijou de la littérature ivoirienne qui vous fait tout comprendre de l'Afrique de l'Ouest, et par ailleurs directeur général du groupe Fraternité Matin. Il dit en substance : « Nos ennemis, les groupes armés terroristes, doivent applaudir toutes ces manifestations anti-françaises ». Il est convaincu que le centre de gravité ami – et là j'ai recours à un terme militaire qu'il n'a pas employé –, autrement dit ce que, nous, partenaires africains et français, devons absolument préserver pour gagner, c'est la solidité de notre alliance. Chercher à séparer les États ouest-africains de leurs partenaires français ou alliés, c'est porter directement atteinte à ce centre de gravité. Et il pointe du doigt ceux qui dénoncent une relation néocolonialiste avec la France et qui appellent de leurs vœux une association avec la Russie en concluant : « Permettez-moi de rigoler ».

Reste que beaucoup États se livrent à la « bouc-émissairisation » : il est plus aisé de critiquer l'action d'un État tiers que de se remettre en cause. Et là, je vous invite à lire d'autres textes : les papiers du président de la Conseil national du patronat du Mali qui soulignent que tuer le « porte-canne », c'est-à-dire Barkhane, est plus facile que chercher les responsabilités des États locaux.

Il faut bien faire la part des choses entre le bruit de fond anti-français, qui existe depuis toujours dans ces pays, et la manipulation que peuvent en faire certaines puissances. Nous sommes particulièrement vigilants sur ce point. Nous pouvons tirer parti de l'expérience très éclairante que nous avons eue en République centrafricaine. À l'intense activisme informationnel russe, nous avons apporté une réponse structurée que nous sommes en train de mettre en place dans l'ensemble du Sahel. Fait très important : notre approche est centrée sur les populations locales. Nous avons peut-être un peu trop oublié de nous adresser à elles pour rendre nos actions lisibles. La communication des armées passe par un effort d'explication dirigé vers nos concitoyens français, mais le défi est aussi de toucher des populations du Sahel dans des zones déshéritées, peu perméables aux moyens de communication modernes. Au niveau interministériel, nous déployons une communication stratégique, car l'information est aussi au cœur de nos stratégies. Entre la force Barkhane et les ambassadeurs de France au Mali, au Niger, au Burkina Faso, il y a une mutualisation des moyens de communication, non pour manipuler ou faire de la propagande, mais pour essayer d'atteindre les populations locales en expliquant nos actions. Nous avons aussi essayé de travailler avec France Médias Monde qui a les moyens de toucher des auditoires très reculés en émettant en langue locale, notamment en peuhl. Les seuls qui arrivent pour l'instant à leur parler, ce sont les djihadistes ; il est capital de leur faire entendre une autre version de la réalité pour leur redonner espoir, et rendre nos actions lisibles. Les ministères des armées et des affaires étrangères portent leurs efforts sur cet enjeu.

Par ailleurs, j'aimerais donner un exemple qui montre que nous n'utilisons pas seulement les réservistes en tant que compléments opérationnels mais que nous tirons aussi parti de leurs expertises particulières : nous avons monté au Sahel des missions d'expertise de haut niveau sous statut de réserve opérationnelle spécialisée dont les travaux ont donné lieu à des projets repris par la Banque mondiale.

Nous n'avons pas répondu aux questions portant sur l'Union européenne : elle est le premier bailleur du Sahel ; elle est à l'origine de trois missions – la mission de soutien aux capacités de sécurité intérieure maliennes, EUCAP-Sahel Mali, l'EUCAP-Sahel Niger et l'EUTM Mali ; elle a installé une cellule de conseil et de coordination régionale (RACC) à Nouakchott avec à sa tête un officier général français en 2e section.

Le message de la France consistant à dire que la sécurité de l'Europe commence au Sahel est donc pleinement pris en compte par l'UE. Vendredi dernier, j'ai accompagné le chef d'état-major des armées à Gao où est basée une unité estonienne. Comment aurait-on pu imaginer il y a encore cinq ans que des Estoniens seraient présents à nos côtés au Sahel pour participer à la défense de l'avant au sein de l'Union ?

Au Sahel sont déjà présents la France avec la force Barkhane, l'Union européenne, les Nations unies avec la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Savoir si l'OTAN a vocation à s'y déployer est une question politique. En revanche, les apports des pays membres de cette organisation, notamment en capacités, pourraient nous être utiles.

Sur le lac Tchad, nous cherchons à contenir la menace que représente Boko Haram, notamment pour protéger l'approvisionnement du Tchad car ce groupe menace la route logistique principale qui alimente ce pays.

Messieurs, permettez-moi de vous interroger sur la position des membres du G5 Sahel sur la présence militaire française dans la bande sahélo-saharienne. Le 4 décembre dernier, le Président de la République a conditionné le maintien de l'opération Barkhane à une clarification des pays du G5 Sahel sur la présence militaire de la France dans la région alors que les forces françaises sont parfois dénoncées comme une armée d'occupation. Cette clarification devait avoir lieu lundi dernier à Pau mais à la suite de l'assaut mené contre un poste militaire dans l'ouest du Niger, qui a fait 71 morts, la rencontre entre le Président de la République et les chefs d'État du G5 Sahel a été reportée en janvier 2020. Qu'attendez-vous de ce sommet ? Quelles seront, d'après vous, les orientations futures des pays membres de cette coordination ?

Une stabilité durable dans les pays d'Afrique passe par l'exercice de la démocratie, or la corruption est présente à tous les niveaux dans tous les pays. Cela constitue un frein énorme à la stabilisation du Sahel et empêche d'envisager un désengagement militaire de la France.

Dans vos exposés, vous avez beaucoup insisté sur la coordination nécessaire entre les armées et les personnels civils présents sur le terrain. Quelle pourrait être la part de l'armée française dans la lutte contre la corruption ? Comment s'articulerait-elle avec les acteurs civils ?

Messieurs, la première question qu'on se pose, surtout après la tragédie que constitue la mort de nos treize militaires au Mali, c'est le sens de la mission. Celui-ci paraît clair : la stabilisation de la zone sahélo-saharienne s'impose, d'autant que la sécurité de Paris commence à Gao. Le général Lecointre a dit récemment à quel point l'engagement au Sahel devait nécessairement se faire dans la durée. Pour qu'il soit le moins lourd possible pour la France, il faut que montent en puissance les forces locales et les partenariats que nous nouons avec elles.

Quelle est l'ampleur de cette montée en puissance ? Ces forces locales sont-elles fiables ? Sont-elles ou non infiltrées par des éléments que je qualifierai de « djihadistes » au sens large ? Y a-t-il un risque en termes de sécurité ? Qui les financent ? Le matériel et la formation dont elles disposent leur permettent-ils de remplir les missions pour lesquelles nous avons absolument besoin d'elles ?

Vous avez rappelé que les armées africaines étaient passées en une quinzaine d'années de 10 000 à 47 000 hommes. Au-delà du matériel, se pose, comme en Europe, la question de l'interopérabilité de ces forces.

Vous avez évoqué à deux reprises la Russie, mais j'ai aussi à l'esprit la Chine, qui a une base militaire à Djibouti. Qu'en est-il de l'action des forces chinoises et russes en Afrique ? Quelle est la nature exacte de leur rôle ? S'agit-il de conseil, d'aide au développement ?

Les groupes terroristes agissent dans la bande sahélo-saharienne bien souvent à moto. Leur point fort tactique est la mobilité et la capacité à se nomadiser. On me dit qu'au nord du Nigeria, Boko Haram dispose d'une flotte importante de motos chinoises, moins chères à entretenir et moins gourmandes en carburant que les fameux pick-up. Un chercheur de la Rand Corporation, Michael Shurkin, a fait le constat d'une situation assez effrayante au Niger, qui risque d'empirer : les soldats locaux sont peu nombreux, mal formés et manquent de compétences et d'équipements. Si j'en crois certaines de mes lectures, l'armée mauritanienne, après avoir connu des problèmes d'effectifs et des tensions ethniques tribales, a été réformée assez profondément il y a une dizaine d'années. Devenue plus mobile, nomadisante, elle semble efficacement contrecarrer certaines unités djihadistes. Pouvons-nous nous inspirer du modèle mauritanien pour les autres armées de la bande sahélo-saharienne ?

Je vous remercie, Madame la présidente, d'avoir organisé cette table ronde qui tombe à point nommé, compte tenu de la situation au Burkina et au Niger et du développement du sentiment français.

Vous avez rappelé l'intérêt de la politique de développement, notamment de l'Agence française de développement (AFD). Certaines élites sahéliennes ont toutefois un peu trop tendance à percevoir l'aide extérieure comme une rente. Un changement d'état d'esprit s'impose.

Vous avez également souligné l'effet positif de la nomination du général Namata à la tête de la force conjointe du G5 Sahel. Qu'en est-il de la force Takuba ? Le Danemark, la République tchèque, l'Estonie se sont déclarées partantes, mais pas l'Allemagne… Comme c'est sur ce pays que devrait reposer la future défense européenne, je m'interroge. Avez-vous une opinion à ce sujet ?

Plusieurs questions ont porté sur la Force conjointe G5 Sahel et les partenariats que nous avons noués. L'actualité récente a montré comment les groupes armés terroristes arrivaient à exploiter la faiblesse de ces armées, les plus pauvres du monde. Leur montée en puissance va prendre du temps et sera sans nul doute ponctuée de revers.

Leur faiblesse principale réside dans leurs équipements. Il suffit de comparer la protection individuelle d'un soldat français et d'un soldat malien, ce qui renvoie bien sûr à un problème de confiance du soldat. Notre projet est donc de renforcer le degré de protection individuelle des soldats et d'augmenter leur mobilité, à une échelle cohérente avec les capacités à notre disposition, autrement dit en les équipant de la même façon en pick-up et en motos, tout en développant dans ces unités l'esprit d'initiative qui leur manque aujourd'hui.

La faiblesse de ces armées tient également au niveau du commandement : faiblesse de l'implication du haut commandement à l'égard des troupes, faiblesse du commandement de contact : on a du mal à faire manœuvrer les unités au-delà de la taille d'une section. Il faut développer une culture opérationnelle du commandement. C'est le but que nous recherchons dans le cadre du « partenariat de combat de Barkhane » et d'EUTM.

Lorsque nous sommes ensemble, les soldats maliens, nigériens, burkinabés sont vraiment de vaillants combattants et ils obtiennent des résultats. Le chef d'état-major le rappelle souvent, nous avons une dette du sang vis-à-vis d'eux : leurs aînés se sont très courageusement battus pour la France pendant la première et la seconde guerre mondiale.

Reste qu'une question de souveraineté se pose. Prenons l'exemple du Burkina, jeune pays qui s'est dressé fièrement contre la puissance coloniale à travers le sankarisme : la présence de troupes étrangères est sensible et les gouvernements en place doivent pouvoir la contrôler. Il n'est pas difficile de le concevoir : la France n'est pas pour rien la patrie du général de Gaulle, qui a demandé à l'OTAN de quitter notre territoire en quelques mois.

Nous cherchons à convaincre ces pays que nous pouvons les aider. Ils peuvent bien sûr aller au combat sans nous ; nous demandons juste qu'ils nous préviennent, que nous puissions faire décoller nos avions et leur donner un coup de main si besoin est.

Je vous remercie beaucoup, Monsieur le député Marilossian, d'avoir évoqué la Mauritanie. Vous avez absolument raison : les groupes spéciaux d'intervention, les GSI, démontrent que la situation sécuritaire du Sahel n'est en rien fatale.

J'ai eu le triste privilège d'assister à la réunion interministérielle où il a été décidé d'arrêter le Paris-Dakar. Ce fut une décision très difficile à prendre mais, aujourd'hui, les touristes peuvent revenir en Mauritanie. Ce qui importe donc, c'est la définition d'une stratégie de sécurité nationale laquelle, je le rappelle, repose sur la conjonction d'un objectif, des moyens qui y sont associés, de la façon « d'y aller » avec des soldats payés, équipés et entraînés, et d'une volonté politique.

La question de la souveraineté nationale est quant à elle très intéressante à analyser : les Mauritaniens se sont tournés vers les Français et les Américains pour leur dire qu'ils allaient constituer des groupes spéciaux d'intervention et qu'ils les voulaient comme ceci et comme cela. Nous leur avons dit : « OK ! », nous avons formé ces GSI et à la fin de la mission, les Mauritaniens nous ont vivement remerciés puis… au revoir ! Ils ont en effet été capables de créer et de mener un projet, de définir un objectif et de demander à leurs partenaires de clôturer une mission, qui a réussi.

Nous sommes en train de reproduire au Niger le modèle des GSI mauritaniens. Le Niger développe ainsi une douzaine de bataillons spéciaux d'intervention, les BSI, qui seront équipés par un certain nombre de partenaires européens ayant décidé d'être partie prenante du projet – Allemands, Belges, Français – avec les Américains et les Canadiens. Cela montre bien que des solutions existent et qu'elles peuvent aboutir.

Je suis mal placé pour répondre sur ce qu'il en est quant au niveau de corruption car tel n'est pas mon cœur de métier mais je souligne simplement que nous avons créé un outil assez original avec la DCSD, la Direction de la coopération et de la sécurité de la défense qui, au sein du ministère des affaires étrangères, fait la synthèse entre la coopération militaire et les coopérations judiciaire et policière. Grâce à elle, nous pouvons agir de manière complémentaire.

Les chiffres que je vous ai donnés dans mon exposé illustrent combien je ne peux qu'être d'accord avec vous-même si, dans certains cas, notamment sous la présidence d'Houphouët-Boigny, d'aucuns évoquaient une forme particulière de « redistribution ». Ce dernier avait eu en effet l'intelligence d'opérer une redistribution nationale équitable, mais la création de « l'ivoirité », sous Henri Konan Bédié, a entraîné une rupture qui est à l'origine de la crise politique que nous avons connue.

Je suis d'accord avec vous quoique la situation évolue grâce à la DCSD, aux dispositifs de l'Union européenne, au G5 Sahel – qui ne se résume pas à la force conjointe mais constitue aussi un pilier « judiciaro-policier » avec un ensemble de plateformes d'échanges de renseignements dans les domaines civil et judiciaire – et, enfin, au P3S, le partenariat pour la sécurité et la stabilité pour le Sahel qui, normalement, chapeautera et permettra de faire la synthèse dans toutes ces affaires.

Dernier point : n'oublions pas que ces pays sont peut-être des démocraties imparfaites mais que ce sont des démocraties. Il y a donc des rendez-vous électoraux. L'année prochaine, des élections présidentielles sont ainsi prévues au Niger et au Burkina. Nous attendons du premier sommet de Pau, qui aura lieu le 13 janvier prochain, un clair engagement des États du Sahel à contribuer à leur mesure et à la hauteur de leurs investissements à cette lutte contre les groupes armés terroristes, ni plus, ni moins.

Les chefs d'État du G5 se sont réunis dimanche à Niamey pour préparer le sommet afin de se mettre d'accord entre eux. Ils ont publié un communiqué final en vingt points, qui constitue d'ores déjà une très grande avancée en termes de clarification. Il serait trop long de détailler un certain nombre de dossiers très techniques ; mais, visiblement, les paroles fortes du Président Macron ont déjà commencé à porter des fruits, très concrets, sur le terrain, pour l'opération Barkhane. Je gage que d'autres seront récoltés d'ici le 13 janvier.

M. le député Chassaigne a posé une question concernant le dialogue avec les groupes armés.

Il ne nous appartient pas de décider unilatéralement de dialoguer avec tel ou tel groupe, puisqu'il en va de pays souverains. Nous ne dialoguons qu'avec les groupes armés signataires, et très fermement, afin de les contraindre le plus possible à appliquer vraiment l'Accord de paix et de réconciliation qu'ils ont signé. Le dialogue avec d'autres groupes relève quant à lui de la souveraineté de l'État malien.

Merci de me permettre de me rajeunir un peu : en 2011, j'avais co-rédigé un rapport au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur les actions civilo-militaires ; nous nous étions alors rendus sur des théâtres d'opérations, notamment en Afghanistan, où nous avions pu constater combien l'aide médicale aux populations (AMP) est importante. Quel est le degré d'implication du service de santé des armées ? Avec quels résultats ?

Vous n'avez pas répondu – en tout cas pas de manière suffisamment précise – à la question de notre collègue Pueyo sur la problématique de l'OTAN. Grossièrement, au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, nous considérons que l'opération Barkhane est une opération d'alliés ; mais, demain – c'est peut-être aussi le sens des propos du Président de la République –, n'est-elle pas appelée à transformer en une opération de l'Alliance ? Ce ne serait pas du tout la même chose, ne serait-ce qu'eu égard à des mécanismes de solidarité financière : pour l'instant, financièrement et humainement, c'est nous qui nous supportons l'essentiel des coûts et des risques. Nous savons très bien que personne ne les prendra à notre place ; s'il s'agissait d'une opération de l'Alliance, les coûts seraient mutualisés ce qui, en tout état de cause, permettrait non seulement d'alléger notre fardeau financier mais surtout à d'autres pays de participer financièrement alors qu'ils ne le feront pas opérationnellement ou seulement pour des actions de soutien, de formation ou autre, en tout cas pas pour des actions de contact.

Quelques compléments à l'appui des propos de Philippe Folliot – qui préside la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN – dans la lignée des questions précédemment posées sur l'OTAN.

Le sommet de Londres a permis d'engager une discussion pour que l'OTAN porte un regard plus appuyé sur l'Afrique. Dans la foulée, une assemblée parlementaire de l'OTAN s'est tenue à Washington il y a quelques jours, à laquelle la présidente Dumas et d'autres collègues ont également participé. La sempiternelle question du partage du fardeau y a été posée. Collectivement, nous avons jugé que les 2 %, c'est bien – et nous y allons résolument – mais il y a 2 % et 2 %, armées opérationnelles et armées moins opérationnelles… Loin de moi l'idée de stigmatiser qui que ce soit, mais la France ou la Grande-Bretagne, ce n'est pas l'Allemagne ou la Pologne en termes de capacités opérationnelles ! Nous l'avons dit assez clairement, me semble-t-il : par le sacrifice de nos hommes, nous payons le prix du sang, y compris pour la défense du continent européen.

Nous avons interrogé les autorités américaines et nos interlocuteurs quant à une présence accrue de l'OTAN en Afrique et à la forme qu'elle pourrait prendre. J'ai pris l'exemple du Levant, où l'OTAN – pas forcément en tant que telle d'ailleurs – était membre de la coalition ad hoc. La bonne formule ne pourrait-elle reposer sur une association de l'OTAN avec les nations engagées à travers un partenariat aux côtés de l'Union européenne et des Nations-Unies – les autorités américaines et le monde académique universitaire se sont montrés assez ouverts en la matière – ou sur l'association de certaines nations alliées able and willing ? Selon vous, quelle serait la plus-value militaire, tant en termes opérationnels que capacitaires, d'une intervention des nations alliées à nos côtés, outre celles qui interviennent déjà puisque, je le rappelle, les États-Unis sont présents ?

Avec quelques collègues, dont Claude de Ganay, nous revenons du Togo, où nous avons eu le grand plaisir de rencontrer le Président de la République et des parlementaires. Ce pays réalise des efforts immenses pour améliorer sa gouvernance, tendre vers la démocratie, améliorer la sécurité intérieure et les institutions judiciaires – bien sûr, avec l'aide de la France – et favoriser le développement économique. Nous avons eu l'occasion de visiter le port de Lomé, l'un des plus grands ports et des mieux sécurisés du Golfe de Guinée. Le Togo, dont la marine est d'ailleurs reconnue, constitue aussi un magnifique couloir vers son voisin du nord, qui rencontre de grandes difficultés : le Burkina Faso. Comment faire – même si vous avez déjà un peu répondu à cette question – avec ce pays qui n'appelle pas à l'aide, qui reste un peu replié sur lui-même et qui laisse passer des terroristes ?

Une question concernant l'avancée du partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel, initiative franco-allemande lancée conjointement avec le président burkinabé du G5 Sahel à l'occasion du dernier G7 à Biarritz.

Ce partenariat vise, dans les domaines de la défense et de la sécurité intérieure, à garantir l'adéquation avec les besoins du terrain. Je sais que la déclaration conjointe, en renforçant les forces de sécurité, renforce également leur obligation de rendre des comptes.

Pourriez-vous nous éclairer sur deux points : comment s'applique ce renfort aux forces du G5 Sahel à l'heure où certains pays regrettent l'insuffisance de moyens permettant de répondre aux objectifs ? Quels retours avez-vous de la part de ces pays, dont les forces ont été parfois accusées de violation des droits de l'homme ?

Le P3S, défendu par la France et l'Allemagne, est dans la phase de pré-opérationnalisation. Nous sommes en train de travailler sur un plan interministériel et avec nos partenaires allemands sur sa caractérisation et sa gestion.

Notre vision du P3S repose sur deux facteurs essentiels.

Le premier : il s'agit d'obtenir un appui politique plus important au profit de l'ensemble de l'Afrique de l'ouest et du G5 Sahel en particulier, notamment par la remise en selle ou une nouvelle implication de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest. Il s'agit de prendre en compte l'extension de la menace terroriste vers le Golfe de Guinée et de demander aux États côtiers de travailler ensemble, de réfléchir avec eux pour savoir comment y répondre tout en restant concentrés sur la zone des trois frontières – Mali, Niger, Burkina –, où se situe le cancer initial.

Le deuxième : il s'agit de remettre un coup de projecteur sur les forces de sécurité intérieure. Face à la menace à laquelle nous sommes confrontés, la police, la gendarmerie, les gardes nationales, les chaînes judiciaire et pénale ont leur rôle à jouer. Si nous, Barkhane, sommes aux côtés de nos frères d'armes africains, s'il y a nombre de partenariats bilatéraux opérationnels, il nous semble néanmoins que l'effort de la communauté internationale en direction de la chaîne pénale, judiciaire, et des forces de sécurité intérieure pourrait peut-être être plus important.

Cela me permet de faire écho à votre évocation des problèmes liés aux droits de l'homme. Je n'ai pas besoin de vous en convaincre mais, en la matière, nous sommes très vigilants. Nous entretenons des rapports très étroits avec le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, et nous organisons des sessions de formation à la sensibilisation au droit des conflits armés et aux droits de l'homme à destination de nos forces partenaires, comme ce fut le cas à San Remo. Nous parlons du « risque réputationnel ». Il n'est évidemment pas question que nous nous commettions avec des troupes qui se rendraient coupables d'exactions et je peux vous dire que, lorsque nous sommes présents, les forces armées partenaires se comportent très bien.

Je suis heureux, Madame la députée Dubois, que vous ayez évoqué le Togo. Cela me permet de mettre un petit coup de projecteur sur une initiative intéressante, assez peu connue en France : l'initiative d'Accra, soutenue par le Ghana, le Bénin, le Togo, le Burkina à des fins de mise en commun de leurs ressources, notamment en termes de renseignement, de forces de police, de forces judiciaires, de manière à prendre en compte la menace terroriste.

Il est intéressant de noter que cette initiative est totalement africaine : pas un Européen, pas un Américain n'est venu leur dire de faire ceci et cela, et que c'est comme cela que ça marchera… Nous sommes donc très « en appui » de cette initiative.

La question de la francophonie, en effet, se pose. Que veut-on pour cette région du monde ? Nous sommes membres fondateurs de l'OTAN, membres de l'Alliance militaire, nous comptons plus de 800 officiers dans les structures intégrées mais aussi le numéro deux de l'OTAN avec le poste de commandant suprême allié Transformation au SACT (Supreme Allied Commander Transformation) etc. La question, bien évidemment, est celle du partage du fardeau.

Pourquoi un pays accepterait-il de s'engager si l'Alliance s'engage ? Pourquoi tel pays, déciderait tout à coup de s'engager parce que l'OTAN s'engage alors que l'Union européenne, les coalitions ad hoc, l'Alliance Sahel, le P3S, etc., tous les instruments sont là.

Un membre de votre assemblée a évoqué l'interopérabilité : reconnaissons que l'adaptation des SOP – Standing operating procedures –, les procédures standardisées opérationnelles de l'OTAN, à partenaires locaux, prendra un peu de temps.

Je terminerai par une petite anecdote. Lorsque j'étais aux États-Unis, j'ai participé à la création de la cellule de coordination et de liaison au profit de la force multinationale mixte réunissant aux Français nos camarades britanniques et américains afin d'apporter un appui en matière de renseignement et de planification à nos camarades de la commission du bassin du lac Tchad. La première question que mes camarades américains m'ont posée est la suivante : « Mon cher, pourriez-vous nous donner le manuel de fonctionnement de la cellule de coordination et de liaison ? ». J'ai répondu que les procédures étaient inexistantes et que nous étions précisément en train de les inventer : nous inventons un outil qui répond à un besoin. Il y a pour le moins, sinon une dichotomie, en tout cas un biais culturel…

Le débat est évidemment ouvert, toutes les capacités critiques que des partenaires tiers pourraient nous apporter sont bien entendu les bienvenues : avions de transport stratégique, tactique, hélicoptères, renseignement d'intérêt maritime – ISR…

Il n'y a pas d'opposition de principe à une intervention de l'OTAN au Sahel mais qu'avons-nous aujourd'hui ? Une force qui a un bon degré de maturité et qui est capable d'entraîner derrière elle des contributions ad hoc de la part des pays européens able and willing. Le système actuel fonctionne précisément grâce à sa souplesse.

L'aspect culturel est également important. Les armées françaises disposent d'un véritable savoir-faire dans cette région du monde.

Je pense qu'il est possible de chercher des complémentarités dans des domaines comme la logistique ou le renseignement, l'appui ISR, etc. Il y a là probablement des pistes à explorer.

Nous n'avons pas parlé de l'assistance médicale aux populations. Le Service de santé des armées joue bien sur un rôle essentiel au Sahel.

L'assistance médicale aux populations est à la fois essentielle, centrale et organisée. Ce sont plusieurs milliers d'actes médicaux, entre 10 000 et 20 000, qui ont été effectués. Les statistiques sont très précises – nous tenons les chiffres à votre disposition – mais je pense que 80 % environ de l'activité du Service de santé des armées est à destination des populations –nos blessés et nos morts, heureusement, sont peu nombreux. L'assistance médicale aux populations est évidemment organisée, centrale, fondamentale.

L'assistance médicale contribue également à l'amélioration de la qualité des relations avec les populations locales et participe de la confiance réciproque, ce qui peut renforcer notre présence sur les territoires. Sauver, soigner quelqu'un, pour une famille, c'est aussi pour elle une manière d'apprécier la qualité de nos relations sur place, comme j'ai pu le remarquer en observant à Gao, en OPEX, le travail des « rôles » 1 ou 2.

Je vous remercie, Messieurs, pour la qualité de ces échanges, qui nous satisfont tous et répondent à nos besoins d'informations et de remise en perspective de nos actions. Nous saluons les sacrifices de vos frères d'armes, et nous leur exprimons toute notre reconnaissance.

Qu'il me soit enfin permis, mes chers collègues, de vous souhaiter des vacances bien méritées, et de présenter mes meilleurs vœux à tous, ainsi qu'à vos familles et à nos soldats présents sur les terrains d'opérations.

La séance est levée à onze heures quarante.

Membres présents ou excusés

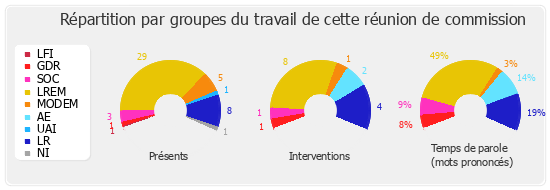

Présents. - M. Jean-Philippe Ardouin, M. Didier Baichère, M. Stéphane Baudu, M. Thibault Bazin, M. Olivier Becht, M. Christophe Blanchet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Luc Carvounas, M. Philippe Chalumeau, M. André Chassaigne, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marianne Dubois, Mme Françoise Dumas, M. Olivier Faure, M. Jean-Jacques Ferrara, M. Jean-Marie Fiévet, M. Philippe Folliot, M. Claude de Ganay, M. Thomas Gassilloud, Mme Séverine Gipson, M. Fabien Gouttefarde, M. Stanislas Guerini, M. Jean-Michel Jacques, M. Loïc Kervran, Mme Anissa Khedher, M. Bastien Lachaud, M. Fabien Lainé, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Didier Le Gac, M. Christophe Lejeune, M. Jacques Marilossian, Mme Sereine Mauborgne, Mme Monica Michel, M. Philippe Michel-Kleisbauer, Mme Patricia Mirallès, Mme Josy Poueyto, M. Joaquim Pueyo, M. Gwendal Rouillard, M. Thierry Solère, M. Joachim Son-Forget, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Laurence Trastour-Isnart, M. Stéphane Travert, M. Stéphane Trompille, Mme Alexandra Valetta Ardisson, M. Patrice Verchère, M. Charles de la Verpillière

Excusés. - M. Florian Bachelier, M. Xavier Batut, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Sylvain Brial, M. Alexis Corbière, M. Yannick Favennec Becot, M. Richard Ferrand, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Benjamin Griveaux, M. Christian Jacob, Mme Manuéla Kéclard-Mondésir, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Gilles Le Gendre

Assistait également à la réunion. - M. Jacques Maire