Mission d'information sur l'émergence et l'évolution des différentes formes de racisme et les réponses à y apporter

Réunion du mercredi 9 septembre 2020 à 15h00

Résumé de la réunion

La réunion

La mission d'information organise une table ronde, ouverte à la presse, réunissant :

– Mme Catherine Coquery-Vidrovitch, professeure émérite d'histoire de l'Afrique subsaharienne de l'université Paris Diderot (Université de Paris), membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage ;

– M. Pap Ndiaye, historien, professeur des universités à Sciences Po, membre du collège « lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité » du Défenseur des droits, membre du comité stratégique pour l'ouverture sociale dans l'enseignement supérieur, et du conseil scientifique de l'École normale supérieure ;

– Mme Audrey Célestine, politiste, maître de conférences à l'université de Lille et membre de l'Institut universitaire de France.

La séance est ouverte à 15 heures 10.

Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir pour une table ronde Mme Catherine Coquery-Vidrovitch, professeure émérite d'histoire de l'Afrique subsaharienne à l'université Paris Diderot (Université de Paris), et membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Vous êtes grande spécialiste de l'histoire de l'Afrique et de l'esclavage. Votre dernier ouvrage paru en 2016, s'intitule Petite histoire de l'Afrique – l'Afrique au sud du Sahara, de la préhistoire à nos jours.

Nous accueillons également M. Pap Ndiaye, historien, professeur des universités à Sciences Po, membre du collège « lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité » du Défenseur des droits, membre du comité stratégique pour l'ouverture sociale dans l'enseignement supérieur et du conseil scientifique de l'École normale supérieure (ENS). Vous êtes spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis et de ses minorités ainsi que de l'histoire et de la sociologie des populations noires en France. Votre dernier ouvrage, publié en 2019 avec Louise Madinier, s'intitule Le modèle noir – De Géricault à Matisse, la chronologie.

Enfin, nous recevons Mme Audrey Célestine, politiste, maître de conférences à l'université de Lille et membre junior de l'Institut universitaire de France. Spécialisée en sociologie historique de l'État en France et aux États-Unis dans les territoires caribéens – Antilles françaises, Porto Rico –, vous avez publié de nombreux articles analysant l'actualité du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis.

Cette mission d'information a été créée par la Conférence des présidents le 3 décembre 2019, en amont d'une actualité brûlante sur les plans international et national. L'émergence de nouvelles formes de racisme dans notre société et le sentiment de fracturation, parfois identitaire, de notre pays nous préoccupent depuis longtemps.

À la lumière des conflits récents, certains importés des États-Unis, il nous intéresse de recueillir la vision des historiens et universitaires que vous êtes afin de produire un rapport le plus exhaustif et précis possible sur la situation des racismes en France.

Merci d'avoir accepté notre invitation. Au fil de nos auditions, qui ont commencé fin juin, nous avons essayé de comprendre le fonctionnement du mécanisme du racisme. L'actualité nous ramène cependant souvent à l'histoire. Votre présence a pour but de nous éclairer sur le lien entre le rapport à l'histoire et le rapport au racisme. Pourquoi cela rejaillit-il de manière aussi forte, aussi passionnée – à travers des manifestations, des déboulonnages, etc. ? Pourquoi un lien si rapide entre l'histoire et notre monde d'aujourd'hui ? Comment le prendre en compte ? Quels enseignements les politiques et les universitaires peuvent-ils tirer des manifestations récentes ?

Nous pouvons travailler sur plusieurs axes : le préjugé raciste, l'acte raciste, mais aussi la dimension discriminatoire. Cette dernière n'est pas nécessairement volontaire, mais elle est ressentie par beaucoup de nos concitoyens comme un élément qui les prive des chances dont tout le monde dispose, et qu'ils vivent comme du racisme.

Qu'est-ce que l'histoire peut nous apprendre ?

Les relations entre le racisme et l'histoire sont fondamentales. Je suis convaincue que l'on ne peut lutter contre les préjugés et les réflexes, souvent inconscients, du racisme sans connaître l'histoire de ce fait.

J'ai commencé à travailler sur l'Afrique au début des années 1960, au moment des indépendances. Le déclencheur pour moi, historienne, a été la guerre d'Algérie. Je me suis aperçue qu'en réalité nous connaissions très peu de choses de l'Afrique en France, et rien de l'histoire de l'Afrique subsaharienne. Je me suis spécialisée dans ce domaine, étudiant des thèmes variés – histoire des femmes, de l'urbanisation, de la formation de l'État – et m'intéressant plus particulièrement à l'histoire de l'esclavage.

Je ne parlerai que de ce que je connais bien, l'Afrique subsaharienne. J'ai beaucoup travaillé sur le racisme anti-Noirs, à l'aune de ce qu'il s'est passé à partir de la promulgation de la loi Taubira. Auparavant, cette question n'apparaissait pas dans les instructions officielles relatives à l'enseignement primaire, était très peu enseignée dans le secondaire, pratiquement pas dans l'enseignement supérieur. Les deux premières chaires d'histoire de l'Afrique ont été créées en 1962 en France, avec trente ans de décalage sur la Grande-Bretagne.

Il fallait donc tout inventer, tout refaire qui ne soit pas l'histoire de la colonisation, afin de faire l'histoire de l'Afrique, en particulier de l'Afrique subsaharienne, en essayant de comprendre à partir de l'Afrique et non de la France. J'y ai consacré ma vie.

L'article 2 de la loi Taubira dispose qu'il faut enseigner l'histoire de la traite et de l'esclavage dans les établissements scolaires. Or les chercheurs et les historiens se sont aperçus que l'on ne savait pratiquement rien de ces questions. Entre 2000 et 2015, les enseignants du primaire et du secondaire, comme du supérieur s'adressaient donc aux spécialistes, notamment pour savoir quoi dire lors de la journée commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition. Ayant eu l'occasion de m'exprimer dans de nombreux établissements, notamment secondaires, j'y ai toujours rencontré un intérêt passionné de la part des élèves, et jamais aucune réaction négative.

Dans une classe de première en lycée professionnel, composée principalement de Noirs et de Maghrébins, un élève est venu me dire au début de mon intervention que ce n'était pas à moi de venir leur parler de l'esclavage. Autrement dit : « Vous êtes blanche, que faites-vous là ? ». Je lui ai répondu que puisque j'étais là, je leur en parlerais quand même. On aurait pu entendre une mouche voler pendant ma présentation. À la fin, le même est venu me trouver pour me dire qu'il fallait reconnaître que j'avais de la largeur d'esprit. Nous avons pu dialoguer. C'est tout ce que ces jeunes demandent. Or enseigner l'histoire de l'esclavage permet de comprendre beaucoup de choses. Pour comprendre le racisme anti-Noirs, il faut remonter très loin, jusqu'à l'histoire de l'esclavage – bien avant les questions liées à la colonisation.

Les élèves, où qu'ils soient – à Paris, dans les grands centres ou les banlieues – ne savent rien sur ces questions, et les enseignants non plus. Les premières générations de professeurs qui ont pu avoir quelques cours sur le sujet commencent tout juste à enseigner. La recherche, la formation professionnelle des enseignants et l'enseignement sont fondamentaux pour expliquer les faits sans complexe, ni pathos ou sentiment.

L'esclavage était un trafic mondial jusqu'au XIXe siècle, profitable aussi bien aux négriers et aux planteurs qu'aux chefs locaux qui acceptaient de rentrer dans ce commerce. Ce fut le commerce international le plus profitable, particulièrement pour l'Atlantique, entre le XVIIe siècle et le milieu du XIXe siècle ; le monde entier y a participé. Même si cela est difficile, nous pouvons expliquer aux enfants qu'il faut regarder cela avec un regard d'historien, en essayant de comprendre les mentalités de l'époque pour éviter les anachronismes et les jugements de valeur.

Nous sommes évidemment tous d'accord avec l'article premier de la loi Taubira : l'esclavage est un crime contre l'humanité. Une fois cela dit, il faut se demander pourquoi il était pratiqué. Parce qu'il était rentable. Initialement, les esclaves étaient majoritairement blancs, originaires des steppes du nord. C'est à partir de la conquête de l'Afrique du nord par les Arabes d'Arabie, au VIIe siècle, qu'un contact s'est produit avec les Berbères et avec l'Afrique subsaharienne et qu'il y a eu des esclaves noirs, probablement minoritaires dans les empires arabo-musulmans, européens et asiatiques. Des travaux américains ont été publiés sur ce sujet, mais celui-ci demeure peu étudié et la recherche sur la traite arabo-musulmane, en langue anglaise, nous parvient difficilement.

À partir de la fin du XVIe siècle, pour les Européens qui vivaient aux Amériques, les esclaves sont devenus tous noirs. Dès lors, être noir signifiait être bon pour être esclave, et être esclave signifiait être noir. Cette noirceur de l'esclavage est une création occidentale historique. Avec les Blancs, comme avec les Indiens d'Amérique, cela ne fonctionnait pas. Le plus facile et le plus rentable était l'esclavage des Noirs.

Au XVIIIe siècle, « nègre » signifiant « esclave noir », les Noirs ont été considérés comme inférieurs à tous les autres. Au tournant du XIXe siècle, un changement dans les mentalités s'est produit et l'esclavage a commencé à être considéré comme une mauvaise chose. Il a commencé à disparaître, de manière progressive, en occident, vers le milieu du XIXe siècle. Cependant, les Noirs conservaient les travaux les plus dégradants, en Europe comme dans les colonies. Comme ils n'étaient plus esclaves, il fallait bien inventer quelque chose – pour le dire de manière un peu caricaturale – pour justifier cette situation : c'est ainsi que le racisme proprement dit est né avec la fin de l'esclavage.

La hiérarchie des races a été inventée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et développée à partir des années 1850. Elle est devenue une doxa en 1880-1890, y compris chez les scientifiques qui cherchaient à démontrer l'infériorité génétique des Noirs par rapport aux autres. Cela demeure ancré depuis trois à quatre siècles dans la tête des gens. La génétique a démontré au début des années 1920 que l'espèce humaine était unique et que ces idées étaient fausses, mais il a fallu une cinquantaine d'années pour les déraciner et populariser l'inexistence des races. Jusque dans les années 1960-1970, les dictionnaires, en particulier ceux destinés aux enfants, mentionnaient encore une distinction entre trois races.

Ces idées sont donc terriblement ancrées dans les esprits, et donnent des réflexes qu'il s'agit de « démonter ». La seule solution, pour y parvenir, c'est l'enseignement.

Par ailleurs, le concept de séparatisme ne me semble pas correspondre du tout aux contacts, tout de même assez nombreux, que j'ai eus avec ces jeunes. Ce qu'ils veulent, comme tous les jeunes, c'est être comme les autres ! Bien entendu, il y a des trafiquants de drogue, des adultes radicaux, etc., mais ce n'est pas la majorité. La plupart veulent être regardés comme les autres. Or comme ils sont noirs, ce n'est pas le cas, et ils le vivent mal. Il faut leur expliquer l'héritage dont je viens de parler. Parler de « séparatisme » à leur sujet est une erreur historique, car c'est le contraire de ce qu'ils souhaitent.

Ce que vous dites fait écho à de nombreux échanges que nous avons eus lors d'auditions précédentes. La question de l'éducation et de la formation est récurrente et nous entendrons avec intérêt les représentants de l'éducation nationale, et le ministre lui-même.

Le racisme a effectivement une histoire. Il n'est pas, comme on pourrait le penser ou comme on peut le lire parfois, « de tout temps ». Il n'est pas essentiellement lié à l'humanité. Dans le monde occidental, il apparaît à un moment donné dans l'histoire des hommes. Il peut aussi évoluer et disparaître. La question de son historicité est donc posée. À ce titre, il est indissociable des systèmes de pouvoir. Ce n'est pas une idéologie flottante. Il est attaché aux relations de pouvoir que les Européens – puisque c'est d'eux que nous parlons surtout ici – ont entretenues avec le reste du monde, dans le grand mouvement de colonisation qui commence à l'époque moderne à travers différentes incarnations. La question de l'esclavage est absolument centrale, en particulier pour le racisme anti-Noirs.

La question d'histoire posée ce jour porte sur les liens entre les situations de racisme présentes et celles du passé. Si l'on peut reconnaître que le présent ne répète pas le passé, il serait inconséquent de penser qu'il n'entretient aucun lien avec lui. De nombreux travaux et des débats très vifs ont lieu dans le monde universitaire et au-delà pour essayer de penser les trajectoires historiques. Il ne s'agit pas de rabattre le présent sur le passé, mais de regarder les legs historiques qui façonnent notre société. Dans ces débats, une certaine tension peut s'exercer entre l'une et l'autre position.

Le vaste domaine des études postcoloniales s'attache précisément à ces legs – à ce que l'historien américain Frederick Cooper appelle « les éclaboussures du passé ». Des positions plus radicales, qualifiées parfois de décoloniales, tendent à dire que l'on est encore dans le passé et que, dans la société française, les relations sont fondamentalement coloniales. Cela justifie la mobilisation d'un vocabulaire historique pour parler de la société présente, ce qui peut poser problème aux yeux de l'historien que je suis.

D'une manière générale, nous voyons bien la place qu'occupe l'histoire. Même les jeunes sans formation particulière reconnaissent l'existence des legs. L'on voit bien que ceux qui étaient tout en bas de l'échelle sociale jadis y sont demeurés. Ainsi, dans toutes les sociétés où l'esclavage a existé, les descendants d'esclaves, à quelques exceptions près, sont encore majoritairement tout en bas de la société. Dans les sociétés héritières de l'esclavage, il existe des permanences tout à fait frappantes dans l'ordre social, les structures sociales, les affaires de couleur de peau, comme dans le monde caribéen. Cette présence obsédante de l'histoire est essentielle.

Par ailleurs, une norme sociale, très forte, proscrit les propos et les actes racistes. Ces derniers peuvent donner lieu à des procédures pénales et c'est très bien ainsi. Il n'est pas facile, heureusement, de s'affirmer tranquillement comme raciste, et ceux qui le font en France évoluent dans des marges qui font l'objet d'un regard dans l'ensemble très réprobateur.

Toutefois, la dominante est moins le racisme « pur et dur », à l'ancienne, fondé sur l'existence des races, qui s'est solidifié scientifiquement au XIXe siècle, que ce que l'on appelle le néo-racisme ou le racisme culturel. On ne dit pas que l'on croit à l'existence des races ni qu'il existe des hiérarchies dans nos sociétés, mais l'on dit que certains groupes et certains peuples ont des particularités culturelles – manières d'être, modes de vie, religions, etc. – qui les rendent inaptes et impropres à vivre dans notre société. Ces groupes ne peuvent s'intégrer en raison de ces caractéristiques. La dominante est donc plutôt culturelle que fondée sur la race. On parle d'un racisme sans race pour qualifier ces formes de néo-racisme.

En ce qui concerne le racisme anti-Noirs, auquel je m'intéresse particulièrement, il est frappant de constater, comme le montre notamment la dernière enquête de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) rendue publique en juin, que les personnes noires ont un indice d'acceptation très élevé dans la société française, à l'inverse des personnes roms qui font l'objet d'une forte stigmatisation. Pourtant, les personnes noires ont un ressenti différent. Ce ressenti porte sur un quotidien fait de petites remarques et de ce que l'on appelle des micro-agressions. Se pose aussi la question des discriminations directes ou indirectes, qui n'apparaissent pas comme racistes aux yeux des personnes interrogées de manière générale. Ce dernier point peut permettre d'expliquer le décalage entre le ressenti des personnes directement concernées et les résultats des enquêtes générales menées sur la société.

Nous pouvons avancer également une autre explication, liée au paradoxe de Tocqueville selon lequel plus une société progresse en tolérance, plus l'écart par rapport à l'idéal paraît insupportable.

Depuis les années 1960, la tolérance progresse de manière tendancielle. On dit parfois, de façon un peu rapide, que le racisme progresse dans la société française. La situation est plus compliquée. Il est frappant à ce titre d'étudier les meurtres et comportements racistes qui se produisaient dans les années 1960 et 1970. Dans l'ensemble, la société progresse donc en tolérance, à travers l'éducation, les diplômes. Pour autant, l'écart par rapport à la norme paraît intolérable.

Ces questions sont vives, brûlantes. On le voit avec le mouvement Black Lives Matter, qui est en résonnance avec le meurtre de George Floyd survenu en mai, mais qui a également une dynamique propre interne à la France. Il ne s'agit pas simplement d'un objet d'importation. Les questions de racisme ne sont pas importées, venues d'ailleurs. Elles sont bien propres à notre société.

Mes travaux doctorants ont porté sur la manière dont des personnes originaires des Antilles – désignées officiellement comme ultramarines – peuvent se mobiliser dans le contexte français, une situation que j'ai comparée avec celle des Portoricains aux États-Unis. Cette étude analyse la façon dont les pouvoirs publics appréhendent des formes de mobilisation que l'on pourrait qualifier d'identitaires, et sur la manière dont les groupes eux-mêmes, mais aussi les personnes, à titre individuel, se mobilisent, dans ces contextes a priori différents.

Ces mobilisations recouvrent des thèmes variés – discriminations, mémoire de l'esclavage, etc. Souvent présentées comme identitaires, voire communautaires ou communautaristes, elles traitent en réalité principalement de la tension entre la demande de reconnaissance et la rupture d'égalité dans le traitement de ces citoyens pour l'essentiel, dans le cas français, racialisés comme Noirs. Aller au-delà du mot-valise « identité » était important pour montrer combien ces éléments étaient articulés entre eux.

Ces citoyens sur lesquels j'ai commencé à travailler pendant ma thèse sont des citoyens français qui reflètent par leurs trajectoires la tension forte qui existe entre les principes républicains et la réalité de leurs expériences, souvent faites de processus de racialisation et de rencontres du racisme dans diverses arènes. Le cas des personnes ayant migré massivement de l'outre-mer vers l'hexagone, souvent au gré de politiques spécifiques qui ne s'appliquaient qu'à elles, est précisément au cœur de cette tension.

Dans les années 1960 et 1970, nombre d'entre elles sont venues par l'intermédiaire d'un organisme méconnu, le bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer (BUMIDOM). Cela explique pourquoi il y a tant d'aides-soignantes antillaises et pourquoi tant d'Antillais travaillent à l'Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) et à La Poste. Beaucoup d'entre eux pensaient opérer un simple déplacement sur le territoire national à partir de leurs territoires passés du statut de colonies à celui de départements en 1946. Or ils se sont trouvés confrontés au racisme de leurs concitoyens ainsi qu'à des formes de traitement spécifiques de la part des institutions et de l'État. Certains ont même eu à suivre des cours d'adaptation pour bien connaître la réalité métropolitaine.

Ces personnes viennent également de territoires de dérogation dans lesquels le legs colonial est très fort. Je m'inscris dans la ligne de ceux qui considèrent que la période actuelle est à distinguer de la période coloniale. Pour autant, celle-ci a un impact sur la manière dont les hiérarchies et les dominations se déploient dans ces territoires. À titre d'exemple, l'histoire de l'application de la sécurité sociale en outre-mer dévoile certaines conceptions qui tendaient à montrer la famille dans ces territoires comme nécessairement dysfonctionnelle. Il existe donc des dispositifs étatiques qui traitent ces gens différemment.

Je voudrais revenir sur un deuxième enjeu, lié à la production des savoirs. Nous connaissons bien les conditions de venue, l'expérience sociale des populations noires en France – qu'elles soient originaires d'outre-mer ou d'ailleurs –, leurs relations avec les pouvoirs publics locaux ou nationaux, la manière dont elles vivent au sein d'institutions comme l'école ou l'hôpital, ainsi que leur rapport à la police, car une recherche dynamique est conduite sur ces questions. Concernant l'expérience des populations noires en France, l'ouvrage publié par Pap Ndiaye dans les années 2000 a été très important. Pour autant, ce travail est soumis à des conditions compliquées dans le monde de la recherche et se heurte à un contexte extrêmement hostile en France, où ces thématiques sont considérées comme des niches ou des filons dont les résultats auraient le pouvoir de « casser la République en deux ».

Cette petite phrase a son importance car elle décrédibilise des travaux souvent menés de longue haleine, avec rigueur et sérieux, mais qui peinent à gagner leur légitimité dans l'espace académique. Or ces travaux montrent dans leur ensemble, avec de nombreuses nuances, que ce qui casse la République, c'est précisément que des enfants français soient traités comme des sous-citoyens et voient leur expérience marquée par l'altérisation radicale que constitue la racialisation. Il est important de le souligner. Il faut lire ces travaux en essayant de s'extraire de métaphores telles que la « tenaille identitaire » ou de l'idée selon laquelle il n'existerait qu'une alternative entre communautarisme et universalisme abstrait. La recherche vise précisément à comprendre la manière dont sont produites des logiques marquées par des catégorisations raciales. Il ne s'agit pas de porter là-dessus un jugement moral, mais de tenter de comprendre le réel.

Enfin, il est important de comprendre le moment actuel plutôt que de le fustiger. Je parle de ma position de chercheur en sciences sociales. Il est impressionnant de voir une jeunesse se mobiliser sur ces questions. Des mobilisations ont eu lieu en juin, en partie en écho à ce qu'il se passait aux États-Unis, mais qui suivaient également des dynamiques propres, nationales. J'ai vu sur le terrain des gens très jeunes, que l'on pouvait identifier comme blancs, comme noirs, se mobiliser en raison de ce que plusieurs chercheurs désignent comme un « sens commun ». Une partie de notre jeunesse a une expérience du racisme. Cette expérience est commune à des gens originaires d'endroits très différents – leurs parents viennent des Antilles ou d'Afrique subsaharienne – ainsi qu'à leurs camarades qui assistent à leurs contrôles d'identité, aux petites vexations comme aux grandes discriminations. Cela explique que l'on ne trouve pas que des petits Noirs dans les mobilisations en question.

L'importation américaine se joue moins dans la mobilisation – la France a une longue histoire de mobilisations populaires et de mobilisations antiracistes – que dans les mots employés. Le slogan Black Lives Matter relève d'un registre discursif mobilisé dans le contexte français pour combler un manque. Il ne s'agit pas simplement d'une forme d'imitation de ce qui se produit aux États-Unis, mais d'une appropriation visant à l'inscrire dans des dynamiques propres.

Il est très important de connaître l'histoire, mais aussi de la « dé-généalogiser ». J'ai eu l'occasion de participer à des ateliers en lycée pour expliquer que l'histoire de l'esclavage avait eu notamment pour conséquence de créer des catégories que l'on continuait à utiliser – Blancs, Noirs –, qui se sont durcies dans la deuxième partie de cette histoire. Cependant, cette histoire ne concerne pas seulement des lycéens ou des collégiens issus de quartiers défavorisés ou identifiés comme Noirs. Or souvent, ce sont les professeurs des établissements de ces quartiers qui sollicitent les experts. Il me semble donc très important de « dé-généalogiser » cette histoire. Que l'on veuille connaître davantage l'histoire des Antilles et de l'Afrique pour des raisons personnelles est une bonne chose. En revanche, comprendre l'impact de l'histoire de la colonisation, de l'histoire de l'esclavage et de ses suites dans la fabrique même du pays me semble essentiel et n'intéresse pas uniquement ceux que l'on considère comme principalement concernés. Comprendre l'importance du sucre ou du coton dans l'histoire du pays, cela concerne tout le monde.

Ce qu'il se passe en ce moment témoigne moins d'une volonté de se séparer que d'une tolérance de moins en moins grande à ce qui est, de fait, inacceptable : l'inégalité, et le traitement inégalitaire que subissent ces jeunes en raison de la manière dont ils sont identifiés racialement.

Merci beaucoup. Nous recevions l'écrivain Kamel Daoud ce matin, qui nous faisait part de sa position particulière d'intellectuel du sud dans la manière d'aborder les débats, notamment pour évoquer des questions sensibles comme la colonisation et la décolonisation à l'intérieur de sa géographie d'origine.

La compréhension de l'esclavage et de ses origines, y compris à l'intérieur des sociétés africaines, fait partie du débat. Quelle est la réalité de cet esclavage, dont on entend parler parfois de manière instrumentalisée, mais qui revêt une véracité historique importante ? Il permet notamment de comprendre que, si le racisme n'est pas ontologiquement inscrit dans l'homme, les rapports de domination le sont et ont existé à l'intérieur de toutes les sociétés. Cela fait partie de l'histoire qu'il faut raconter. Or nous avons le sentiment que le débat est souvent enfermé, compte tenu de la colonisation, dans un affrontement de domination nord/sud. C'est peut-être cela qui casse quelque chose dans l'intégration républicaine.

En quoi les approches que l'on a des racismes, notamment à l'égard des populations noires, aux États-Unis et en France, diffèrent-elles ? La société américaine étant plus multiculturelle que la nôtre, il est possible de s'y assumer et de s'y revendiquer comme Noir, Latino ou Blanc. Dans le même temps, cela prête le flanc à certaines formes de racisme, alors qu'en France nous essayons de nous abriter derrière la communauté républicaine et la notion d'universalisme. Qu'est-ce que cela engendre comme différences dans les formes de racisme et les violences associées, qu'elles soient psychologiques ou malheureusement physiques ?

Les tabous de l'esclavage étaient généralisés jusqu'à la fin du siècle dernier chez les descendants d'esclavagistes comme chez les descendants d'esclaves, en particulier antillais. Pour les uns, c'était un passé peu agréable que l'on n'avait pas envie d'enseigner. Quant aux autres, cela faisait trois siècles qu'on leur expliquait qu'ils valaient moins que les autres et cette idée était d'une certaine façon intériorisée. Le sujet de l'esclavage était donc honteux.

Une élève de troisième m'a dit il y a une dizaine d'années qu'elle était fière d'être descendante d'esclave, mais c'était nouveau. Avant, nous n'en parlions pas, y compris dans les sociétés africaines où traiter quelqu'un d'esclave était l'injure suprême.

L'esclavage a existé partout et depuis toujours. Dans les sociétés dépourvues de moyens techniques, l'être humain était l'outil principal. L'esclavage était cependant tabou, mais le tabou a été levé presque partout à la même date. En France, cela s'est fait au travers de la loi Taubira en 2001. À Bamako, au congrès des historiens africains, un jeune historien sénégalais – désormais recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) –, Ibrahima Thioub, a fait une communication sur l'esclavage dans la société wolof au Sénégal et s'est fait injurier à sa sortie par deux de ses collègues qui étaient des descendants de grands chefs esclavagistes. De même que Myriam Cottias a ouvert un laboratoire au CNRS sur la question, Ibrahima Thioub a lancé un réseau interafricain et international sur ce sujet. Désormais, les historiens africains en parlent. Cela ne signifie pas que tout le monde a envie d'en parler – comme chez nous – mais ce n'est plus un tabou.

Il ne faut donc plus avoir le sentiment que ce sont des sujets sensibles, mais au contraire les désensibiliser. Il nous revient d'expliquer qu'il s'agit de faits historiques, non de jugements, et pourquoi ils ont eu lieu.

Oui, l'esclavage existait dans les sociétés africaines anciennes. Un grand colloque international interafricain a eu lieu en 2014 à Nairobi réunissant de nombreux historiens africains. À cette occasion, j'ai été moi-même surprise de voir à quel point l'esclavage existait dans toutes les sociétés dont il était question. L'esclavage a donc existé partout. Il a pris des formes différentes lors des traites internationales qui ont renforcé et transformé le phénomène. Il n'y a pas de tabou à avoir. Il est important de l'enseigner. Ce n'est pas une chose interdite ni honteuse, c'est un fait historique. Nous n'avons pas à porter de jugement. Toute la difficulté du travail de l'historien est de montrer comment les gens pouvaient penser aux XVIe et XVIIe siècles et comment ces pensées demeurent dans de nombreuses sociétés. Il y a tout un travail scientifique à mener pour démonter ces aberrations historiques.

Il existe aux États-Unis des formes de reconnaissance institutionnelle des communautés que l'on ne trouve pas en France. La revendication et la fierté identitaires y sont plus banales. Les questions relatives aux discriminations y sont donc étudiées et reconnues, y compris par les autorités publiques. Les États-Unis ont une histoire plus ancienne de reconnaissance de l'existence de discriminations. En France, cela est relativement récent. Les inégalités racialisées y sont en outre mesurées par le biais du recensement et de ce que l'on appelle en France les statistiques ethniques – qui ne sont d'ailleurs pas ethniques.

Tout cela n'existe pas en France, où prédomine l'idée d'une République aveugle à la couleur de peau qui ne reconnaîtrait qu'une seule catégorie dans la communauté nationale, celle de citoyen.

Les deux pays sont confrontés à des problèmes différents. Du côté français on s'est longtemps abrité derrière cette idée d'une République « colorblind », aveugle à la couleur de peau. Il a été et il reste difficile d'expliquer que la couleur de peau compte en France. Ce n'est pas comme la couleur des cheveux ou des yeux. C'est un marqueur qui détermine en partie les trajectoires, les possessions, l'accès au travail, au logement, et les relations avec certaines institutions comme la police. Or ces questions ont longtemps été occultées par le discours présentant la République comme aveugle à ces distinctions.

Aux États-Unis, la situation est différente. Alors qu'en France l'espace national et l'espace colonial, celui de l'esclavage, étaient dissociés géographiquement, ces espaces étaient superposés aux États-Unis. L'esclavage avait lieu sur le sol national. Lorsqu'il a été aboli en 1865, des systèmes institutionnels « raffinés » ont été inventés, notamment dans le sud, des murs juridiques ont été élevés pour séparer les uns et les autres. C'est ce que l'on a appelé la ségrégation. En France, après l'abolition de l'esclavage en 1848, les autorités se sont dit que les anciens esclaves se trouvaient de toute façon à 6 000 kilomètres de là. La séparation géographique n'obligeait pas à instaurer ce genre de dispositif, même si l'abolition s'est traduite par des formes d'assignation géographique pour les anciens esclaves – à travers des carnets de travail, notamment.

Les Africains-Américains arrivés en France à partir de la Première guerre mondiale et des années 1920 – d'abord les soldats, puis les artistes – ont ressenti une bouffée de liberté. Ils échappaient à la ségrégation et aux lynchages qui faisaient l'ordinaire des États-Unis à l'époque. Ils pouvaient parler librement avec qui ils voulaient, s'asseoir à la terrasse d'un café sans être chassés ou causer d'émeute. Pendant une grande partie du XXe siècle, la France a représenté un espace de liberté pour les Africains-Américains. Des enquêtes montrent d'ailleurs que la France est restée populaire dans le monde africain-américain, y compris durant des périodes de tension comme lors de la guerre en Irak au début des années 2000 : ce groupe a résisté au discours antifrançais.

Cependant, cette histoire a été brouillée à partir des années 1960. Aux États-Unis, le mouvement pour les droits civiques a aboli la ségrégation et corrigé les injustices et les brutalités les plus flagrantes. Le grand écrivain africain-américain James Baldwin, arrivé en France en 1946 pour échapper au racisme institutionnel des États-Unis, est retourné là-bas dans les années 1960 car il lui semblait qu'il était possible de nouveau d'y vivre et de se battre. Dans le même temps, en France, un monde migrant arrivait d'Afrique du nord, d'Afrique subsaharienne et des Antilles et colorisait la société sans que des forces politiques et des mouvements intellectuels ne s'occupent du quotidien de ces populations, fait de discriminations et de formes de racisme parfois très prononcées.

L'un des enjeux auxquels nous sommes confrontés en France est de penser le discours de la République aveugle à la couleur de peau comme un objectif à atteindre, un horizon d'attente, un espoir futur, une perspective politique et non comme une réalité. J'aimerais bien qu'un jour la couleur de peau n'ait pas plus d'importance que celle des cheveux ! Force est de constater que nous n'en sommes pas là. Le concept de République colorblind n'est pas opérant pour décrire la réalité de la société française.

Aux États-Unis, ce n'est pas cela qui est en jeu. Le problème a trait aux rapports de force et aux tensions qui existent, à la reconnaissance par les Américains de phénomènes de racisme institutionnel et de violences, de meurtres racistes qui font la une de l'actualité. La question est de savoir comment ils gèrent cela dans le cadre d'un État fédéral, avec un président ouvertement hostile au monde africain-américain et qui s'appuie pour sa réélection sur un monde blanc qu'il définit comme tel et dont il prétend défendre les intérêts.

Madame Célestine, vous parliez des dispositifs qui ont fait venir de nombreuses personnes des Antilles pour travailler dans la fonction publique en métropole. Les surveillants de prison d'Île-de-France sont nombreux à être issus des outre-mer et peuvent, par exemple, cumuler des jours de vacances pour retrouver leur famille outre-mer. Est-ce à ces dispositifs-là que vous faisiez allusion ? En quoi cela influe-t-il sur le rapport que nous pouvons avoir avec ces populations ?

Monsieur Ndiaye, vous avez commenté l'idée de supprimer le mot « race » de la Constitution. Vous évoquiez plus haut un racisme sans race. Nous essayons d'enlever la trace du racisme dans la Constitution en en ôtant ce mot. Ce n'est pas parce qu'on l'enlève qu'on ne lutte pas contre le racisme. Pourriez-vous étayer votre position sur ce sujet ?

Madame Coquery-Vidrovitch, vous êtes présidente du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire (CVUH). Quelle est la mission de ce comité ? Quels sont les pièges à éviter pour empêcher le déboulonnage des statues ou pour que nous ayons des noms de rue plus représentatifs de la diversité et de l'histoire de la France ?

Le BUMIDOM est un organisme créé au début des années 1960 pour organiser la migration vers la France hexagonale de populations de La Réunion, de Martinique et de Guadeloupe. Plus de la moitié d'entre elles proviennent en réalité de La Réunion, et ce sont plutôt des Réunionnais qui travaillent dans l'administration pénitentiaire.

Cette politique a plusieurs origines. Il ne s'agissait pas seulement de faciliter la venue en métropole de ces populations, c'était un outil de contre-insurrection conçu au moment des indépendances, à l'époque où naissaient des mouvements nationalistes en outre-mer. Après les premières émeutes urbaines en Martinique en 1959, c'était un moyen de déplacer les jeunes, pauvres, peu qualifiés, qui risquaient de se révolter. Pourquoi se révoltaient-ils ? Les anciennes colonies sont devenues des départements en 1946, et cela s'assortissait d'une promesse d'égalité. C'était un peu l'acte II de l'égalité qui a suivi l'abolition de l'esclavage. Après la transformation de l'esclave en citoyen, la départementalisation était envisagée comme une voie vers une véritable égalité. Or, des années plus tard, le compte n'y était pas.

Face à l'effondrement de l'ancienne économie sucrière et à l'expansion démographique, l'une des solutions a été de déplacer les gens. Le but était d'éviter les révoltes, mais aussi de réduire le chômage, très important sur place. Cette politique a eu des conséquences catastrophiques en Martinique et en Guadeloupe, deux terres qui se dépeuplent. La diminution constante de la population depuis dix ans est le résultat de plusieurs dizaines d'années de migrations organisées.

Les archives du BUMIDOM montrent ce qui a été mis en œuvre pour faire partir les gens, et la façon dont ils étaient catégorisés, alors même que c'étaient des citoyens français. L'historien Sylvain Pattieu a travaillé sur la façon dont les administrations traitent leurs agents venus d'outre-mer. Plusieurs considérations relèvent à certains égards du racisme biologique – notamment certains stéréotypes sur la nonchalance supposée des Antillais.

Je ne parlais donc pas seulement des dispositifs spécifiques comme les congés bonifiés, même si plusieurs outils accessibles aux fonctionnaires en outre-mer et aux personnes originaires d'outre-mer en France métropolitaine ne sont pas complètement déconnectés de cette histoire. En effet, il s'est d'abord agi de bénéfices réservés aux métropolitains en poste en outre-mer, qui ont été étendus à la suite de luttes.

Je parlais particulièrement de la manière dont la population était sélectionnée, placée dans certains canaux pour intégrer certaines administrations et pouvait faire l'objet de formations particulières, à l'aune de catégorisations pratiquées par des agences d'État. Des travaux sont menés, par exemple, sur l'accès aux logements HLM pour les personnes venues d'outre-mer. Le BUMIDOM devait parfois se battre pour expliquer aux agences qu'il s'agissait de citoyens français qui, pour défendre leur droit à accéder à un logement, pouvaient aussi entrer dans des formes de catégorisations raciales. Les travaux sociologiques portant sur l'attribution de logements sociaux montrent comment des populations ont été catégorisées, et comment des familles ont pu être empêchées de vivre dans certains immeubles au motif que l'on pensait avoir atteint une sorte de seuil de tolérance. Ces phénomènes sont bien documentés.

Pour revenir sur ce que vous disiez à propos de Kamel Daoud, il est important de connaître l'histoire longue, mais aussi de voir qu'une partie des revendications qui ont à voir avec l'histoire ont pour origine la tension qui existe dans notre pays entre la manière dont on apprend les principes républicains et la réalité de l'expérience des gens et de ce qu'ils peuvent savoir de l'histoire. C'est un enjeu historique important, mais ce n'est pas seulement un enjeu historique.

Il est très important d'avoir le regard de Kamel Daoud, et aussi de comprendre que les questions posées ne sont pas seulement d'ordre historique. Elles sont adressées à la société et aux politiques, davantage qu'aux historiens.

Je suis opposé à la suppression du mot « race » de la Constitution, non par interrogation ou doute à l'égard des intentions du législateur. Je comprends les bonnes intentions qui président à cette purge. Néanmoins, je remarque deux choses. Cette suppression du mot n'aura aucun effet pratique, ce qui m'interroge de la part d'une majorité qui se réclame du pragmatisme plutôt que de grands gestes législatifs. De plus, la présence du mot « race » dans l'article premier de la Constitution en fait un article antiraciste. Il s'agit de dénoncer la possibilité que des gens agissent en fonction d'une représentation de la société fondée sur les races.

En 1946 comme en 1958, le législateur ne s'est pas lancé dans une considération douteuse sur l'existence objective ou ontologique des races. Il s'agissait d'affirmer l'unité de la République contre tous ceux qui auraient l'idée de séparer la population selon des critères raciaux. Ce n'est donc pas un article raciste, mais un article antiraciste qui occupe une place éminente dans notre Constitution. Si cette suppression devait être actée – il me semble que nous n'en sommes pas là –, cela reviendrait à supprimer la place tenue par une déclaration antiraciste en tête de la Constitution.

Supprimer le mot « race » ne supprime pas le racisme. Cela me paraît absurde, puisque le racisme existe. Il faut bien en faire état.

Il existe par ailleurs un faux-ami anglais qui fait des ravages, y compris dans les polémiques entre intellectuels. Le mot « race » en français renvoie au racisme, au fait de croire aux races. En anglais, le mot race repose aussi sur des idées racistes, mais également sur une histoire de la ségrégation qui a créé des catégories statistiques qui ont été conservées par la suite aux États-Unis comme en Afrique du sud.

Il y a une incompréhension totale dans le public – le public éclairé, comme le public politique et législatif – sur ce malentendu dans l'emploi du mot « race ». De nombreux chercheurs utilisent ainsi ce mot en français, alors qu'il s'agit du mot race. Cela tient au fait que de nombreux travaux sont écrits en langue anglaise sur ce sujet.

J'ai fait paraître en 2009 un ouvrage intitulé Enjeux politiques de l'histoire coloniale, à un moment où se produisait une grande confusion entre savoir et morale sur ces questions. L'histoire de l'esclavage revêt également des enjeux politiques, comme toutes les notions qui lui sont liées. Pap Ndiaye mentionnait plus haut les idées postcoloniales et les idées décoloniales. Le concept postcolonial a été très développé par les anglophones, quand le concept décolonial a été inventé par les Sud-Américains, pour se distinguer d'une certaine façon des concepts nord-américains. Or ces mots signifient un certain nombre de choses, qui échappent à beaucoup d'intellectuels qui montent sur leurs grands chevaux au lieu d'essayer de comprendre.

Les études décoloniales portent ainsi une idée intéressante consistant à dire qu'au-delà des classes sociales, d'autres éléments comptent comme la race, entendue au sens anglais du terme, et le genre. Le bon sens dit par exemple qu'une jeune Noire d'un quartier difficile peinera davantage à trouver du travail qu'un jeune Blanc des beaux quartiers, car elle est issue d'une classe sociale défavorisée, femme et noire. Il existe donc des facteurs qui nuancent la notion d'inégalité sociale.

À partir de là, comme à chaque invention d'un nouveau concept, une nuée de penseurs, de néo-penseurs et de mauvais penseurs font des publications plus ou moins intéressantes. Pour autant, tout n'est pas à jeter. Il faut étudier, lire et s'interroger sur les raisons qui président au lancement de ces idées.

Il faut expliquer, enseigner, montrer que le fait d'utiliser le mot « race » n'est pas être raciste, comme je l'ai lu dans plusieurs déclarations d'intellectuels. Il faut faire appel pour cela à des spécialistes qui connaissent la question. Ce qui me frappe beaucoup dans les tribunes qui paraissent actuellement dans Le Monde ou Libération, c'est que d'une façon générale elles sont toutes signées par des Blancs qui pensent en Blancs – alors que précisément nous essayons de dire que l'être humain n'a pas à être jugé sur sa couleur. C'est difficile, car c'est la première chose que l'on voit. Une brillante psychologue antillaise de ma connaissance me disait que la première question qu'on lui posait était : « D'où êtes-vous ? », alors qu'elle voulait qu'on lui demande sa profession.

La couleur ne devrait avoir aucune espèce d'importance. Or elle en a. Il faut lutter contre ce préjugé raciste fondamental ancré dans l'histoire. Mon fils a été adopté lorsqu'il avait trois mois. Il est métis. Je lui disais toujours de ne pas oublier sa carte d'identité lorsqu'il sortait à 17-18 ans. Un jour je lui ai demandé s'il lui arrivait d'être contrôlé. Il m'a répondu très naturellement : « oui, tout le temps ». Il s'agissait d'un fils de la bonne bourgeoisie intellectuelle, il n'y avait aucune raison de le plaquer contre un mur pour lui demander sa carte d'identité – mais il était métis, et jeune. Les citoyens français non-noirs, non-métis, ne le savent pas, ni ne le sentent ni ne le vivent. Aussi faut-il expliquer à tout le monde, pas seulement aux gens de couleur, que lorsqu'on n'est pas tout à fait comme tout le monde, on est néanmoins comme tout le monde.

Merci beaucoup pour vos réponses et pour l'exposé de vos travaux et de vos convictions. Bonne continuation dans vos travaux de recherche.

Le hors-série du Monde intitulé L'Atlas des Afriques – 6 000 ans d'histoire, 200 cartes qui vient de paraître est remarquable. Il s'agit d'un ouvrage grand public, neuf par rapport à ce qui se fait sur le sujet.

La séance est levée à 16 heures 35.

Membres présents ou excusés

Mission d'information sur l'émergence et l'évolution des différentes formes de racisme et les réponses à y apporter

Réunion du mercredi 9 septembre 2020 à 15 h 10

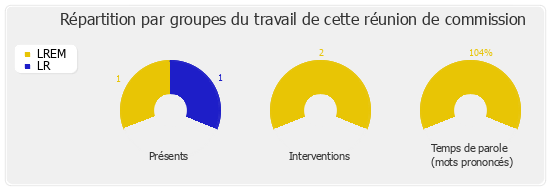

Présents. - Mme Caroline Abadie, M. Robin Reda

Excusé. - M. Bertrand Bouyx