Commission d'enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l'industrie risques chimiques, psychosociaux ou physiques et les moyens à déployer pour leur élimination

Réunion du mercredi 20 juin 2018 à 16h15

Résumé de la réunion

La réunion

L'audition débute à 16 heures 15.

La commission d'enquête approche de son terme légal, fixé six mois après sa création. Nous achevons donc nos auditions publiques en recevant aujourd'hui des représentants d'associations de victimes de maladies professionnelles, puis la direction générale du travail.

Nous commencerons par auditionner MM. Gérald Le Corre et Pierre Pézerat pour l'Association Henri-Pézerat, ainsi que M. Alain Bobbio pour l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA). Nous souhaitons non seulement recueillir votre expérience mais aussi vos propositions en vue de prévenir les maladies professionnelles.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les personnes entendues déposent sous serment. Je vous demande donc de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

MM. Gérald Le Corre, Pierre Pézerat et Alain Bobbio prêtent serment.

Je vous remercie. Je vous propose de commencer par nous présenter vos associations et vos propositions, après quoi M. le rapporteur et les membres de la commission vous poseront des questions.

Outre mes fonctions de secrétaire national de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA), créée en 1996, et président de l'association départementale de Seine-Saint-Denis, département dans lequel des victimes ont été contaminées dans plus d'une centaine d'entreprises des secteurs de la chimie, de la métallurgie, des bâtiments et travaux publics, mais aussi dans l'éducation nationale et dans les collectivités territoriales. Chacune de nos assemblées générales commence par une minute de silence en mémoire des disparus de l'année passée. Notre vice-président et notre secrétaire vivent en permanence sous assistance respiratoire et bon nombre de nos bénévoles sont des veuves ou des enfants de salariés décédés de l'amiante. Les maladies professionnelles sont hélas notre pain quotidien.

Aux victimes et aux familles qui s'adressent à nous, l'association apporte une écoute, un soutien moral ainsi qu'une aide technique et juridique. Nous savons cependant que de nombreux salariés ne déclarent pas leur maladie, soit parce qu'ils ignorent qu'ils ont été exposés, soit parce qu'ils ne sont pas informés de leurs droits, soit parce que toute leur énergie est mobilisée par la lutte contre une maladie grave, soit parce que, étant toujours en activité, ils craignent pour leur emploi, soit encore parce qu'il est difficile de retracer les expositions, a fortiori lorsqu'il s'agit d'ayants-droits.

La non-déclaration est un phénomène massif. J'en veux pour preuve un exemple frappant, celui du mésothéliome : cette maladie que les médecins ont obligation de déclarer aux autorités sanitaires est propre à l'amiante, la sécurité sociale n'exigeant aucune durée minimale d'exposition et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) considérant que le seul diagnostic vaut preuve d'exposition. Il devrait donc être plus facile de reconnaître le mésothéliome et pourtant, sur cent cas, quarante-cinq ne donnent pas lieu au dépôt d'un dossier au FIVA et quarante ne font l'objet d'aucune déclaration de maladie professionnelle, selon les données du programme national de surveillance du mésothéliome (PNSM).

En outre, la déclaration est souvent le début d'un véritable parcours du combattant. Certains médecins refusent de produire un certificat médical initial attestant d'une possible origine professionnelle de la maladie ; d'autres refusent d'écrire qu'il existe un lien de causalité entre la maladie et le décès et se contentent de parler de « mort naturelle ». D'autres encore – ou peut-être les mêmes – refusent de consolider une maladie parce qu'ils confondent consolidation et guérison. Certaines victimes sont traumatisées par les expertises médicales, ayant le sentiment d'avoir été traitées comme des fraudeurs. Les taux d'incapacité qui leur sont attribués sont parfois très inférieurs au barème officiel – par exemple un taux de 40 % pour un cancer correspondant selon le barème à un taux compris entre 67 % et 100 %. Les victimes doivent alors engager des contentieux longs et incertains. Nous pourrions poursuivre la liste : de nombreux adhérents, une fois leur dossier abouti, nous disent que sans l'association, ils se seraient découragés et auraient abandonné en chemin.

Le système actuel de reconnaissance des maladies professionnelles est paralysé. La création de nouveaux tableaux et l'amélioration de tableaux existants sont bloquées par les représentants du patronat. En 2009, par exemple, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a reconnu un lien avéré entre l'amiante et le cancer du larynx d'une part et le cancer de l'ovaire d'autre part ; neuf ans plus tard, ces pathologies ne figurent toujours pas au tableau n° 30. Autre exemple : en 1999, les fibres céramiques réfractaires ont été évaluées en 1999 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et en 2002 par le CIRC. Il est avéré qu'elles génèrent les mêmes fibroses et les mêmes cancers que l'amiante ; pourtant, elles ne figurent toujours pas dans le tableau n° 30. Le même décalage entre connaissances scientifiques et rédaction des tableaux se retrouve dans le cas de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

Le système actuel de reconnaissance ignore les multi-expositions. Je me souviens de Mario, un travailleur du Comptoir Lyon-Alemand, une entreprise métallurgique de Noisy-le-Sec. Il est mort de l'amiante. Lorsque j'étais allé lui rendre visite chez lui, il ne sortait plus et le moindre effort lui coupait le souffle. Ses poumons avaient encaissé les effets délétères non seulement des fibres d'amiante mais aussi des poussières minérales, des poussières métalliques et des vapeurs d'acide qui rongeaient les poutres en fer surplombant son poste de travail. L'effet de synergie de tous ces polluants était absolument évident mais le système actuel de tableaux ne permet pas de le prendre en compte.

Le système d'indemnisation forfaitaire est injuste. Avec un taux d'incapacité de 40 %, un salarié atteint d'asbestose ou de silicose touche une rente qui n'équivaut qu'à 20 % de son salaire. Il est donc assez malade pour perdre son emploi mais pas assez indemnisé pour avoir de quoi vivre décemment. En réalité, la reconnaissance de la maladie ne tient compte que du seul critère de la perte de capacité du salarié à travailler, mais ni ses souffrances physiques et morales, ni sa perte de qualité de vie ne sont prises en compte. Seules les victimes de l'amiante peuvent être indemnisées pour tous ces préjudices, et ce de deux manières : soit par le FIVA sans avoir à démontrer l'existence d'une faute, soit par une action en justice pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Les autres victimes de maladies professionnelles n'ont pas le choix : elles ne peuvent être indemnisées pour ces préjudices que si elles parviennent à démontrer l'existence d'une faute. Or, cette démonstration est souvent difficile, voire impossible, en particulier dans les petites et moyennes entreprises (PME).

Vous avez auditionné des représentants des employeurs, qui se sont présentés comme des modèles en matière de prévention et de réparation des maladies professionnelles. Pourtant, la plupart de ceux auxquels nous avons été confrontés depuis deux décennies ne méritaient pas un prix de vertu, car ils ne déclaraient pas les procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, et les plus retors d'entre eux élaboraient même des stratégies judiciaires sophistiquées pour échapper aux conséquences financières de leurs fautes en invoquant par exemple des vices de forme pour faire payer la caisse primaire d'assurance maladie, en saisissant des tribunaux administratifs pour réclamer que les amendes soient mises à la charge de l'État en tant que co-responsable – c'est ce qu'ont fait Latty et Eternit, deux entreprises dans lesquelles les morts de l'amiante se comptent par centaines, en contestant l'origine professionnelle de la maladie et même son diagnostic devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) ou en cour d'appel trois, cinq voire sept ans après sa prise en charge par la caisse primaire, qu'elles n'avaient pas contestée à l'époque.

Il faut changer bien des choses, et nous pouvons formuler des propositions. Au moins faudrait-il faire un pas vers la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes du travail en commençant par égaliser le taux de rente et le taux d'incapacité ; ce serait un pas limité, mais important. Autres propositions : améliorer la traçabilité des expositions professionnelles, car nous observons actuellement un recul en la matière ; créer un tableau permettant la reconnaissance des multi-expositions ; abaisser de 25 % à 10 % le taux d'incapacité imposé pour la reconnaissance des maladies non inscrites dans un tableau ; donner aux caisses primaires les moyens – en effectifs et en formation notamment – de remplir leurs missions de conseil aux salariés.

Permettez-moi de vous faire état de nos profondes inquiétudes concernant la prévention. La précarisation du monde du travail rend plus nécessaire que jamais l'existence de contre-pouvoirs institutionnels et citoyens. Pendant près de vingt ans, j'ai été élu au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur un site chimique classé Seveso à Romainville. Je considère que la suppression du CHSCT en tant qu'instance autonome est une véritable catastrophe pour la santé au travail. Vous avez auditionné des inspecteurs du travail qui se trouvent dans l'impossibilité d'exercer correctement leur mission du fait du manque d'effectifs. Vous avez auditionné des médecins du travail qui vous ont parlé du délabrement de leur institution. Fait gravissime : certains d'entre eux ont été condamnés par le conseil de l'ordre pour avoir attesté de l'origine professionnelle de pathologies psychiques invalidantes ; c'est insupportable !

Toutes les digues qui garantissent la sécurité des travailleurs sont désormais fragilisées et menacent de rompre. Une telle situation est grosse de nouveaux accidents et de nouvelles maladies évitables. Là encore, nous faisons des propositions pour inverser la tendance : élargir le pouvoir d'arrêt de chantiers des inspecteurs du travail à d'autres cancérogènes que l'amiante et à d'autres risques professionnels, rendre les dossiers techniques amiante (DTA) accessibles à tous sur internet, responsabiliser les donneurs d'ordres, et ainsi de suite.

Permettez-moi d'insister sur un point qui, à mon sens, n'a pas été suffisamment abordé lors de vos précédentes auditions : le suivi médical post-professionnel des retraités et des chômeurs, créé par un décret de 1993 et un arrêté de 1995. Un quart de siècle plus tard, il reste l'exception alors qu'il devrait être la règle. Patrice, ancien employé de la Compagnie électro-mécanique (CEM-Alstom) au Bourget, que j'ai bien connu, avait accompagné une collègue de travail atteinte d'un mésothéliome tout au long de sa fin de vie. Un jour, il m'a téléphoné pour m'annoncer que son tour était venu ; un cancer broncho-pulmonaire venait de lui être diagnostiqué. Il n'avait jamais bénéficié d'un suivi médical par scanner, alors même que son établissement était inscrit sur la liste ouvrant droit à la préretraite « amiante ». Quand la tumeur a été fortuitement découverte, elle faisait déjà six centimètres de diamètre. Le pneumologue a estimé qu'étant donné sa taille, elle était sans doute apparue sans symptôme avant même celle de la collègue de Patrice. Il a été opéré mais ce diagnostic tardif a pesé lourd dans l'issue fatale de la maladie.

Le suivi médical post-professionnel reste donc l'exception. Dans un département fortement industrialisé comme la Seine-Saint-Denis, qui compte 1,5 million d'habitants, les examens de suivi médical post-professionnel réalisés chaque année ne dépassent pas quelques dizaines. Pourtant, à chaque fois qu'il a été organisé sérieusement en lien avec les personnes intéressées, leurs associations et leurs organisations syndicales, le suivi médical post-professionnel a prouvé sa réelle efficacité, non seulement pour la détection initiale des maladies mais aussi pour celle des aggravations, voire des secondes pathologies survenant chez un même patient. J'en veux pour preuve l'exemple du suivi médical des salariés d'Amisol et d'Everitube, en Auvergne, qui dure depuis près de vingt ans.

D'autres propositions devraient être débattues : information du grand public par brochures et spots télévisés, comme cela se fait pour le cancer du sein et pour celui du côlon ; organisation locale du suivi basée sur les consultations de pathologies professionnelles et reposant sur un travail en réseau de l'ensemble des acteurs – médecins du travail, caisses primaires, associations, organisations syndicales – et révision des protocoles avec des intervalles plus courts entre les scanners et des explorations fonctionnelles respiratoires.

Je conclurai par un dernier point essentiel qui n'est pas non plus apparu suffisamment au cours de vos auditions : la responsabilisation des employeurs et les actions au pénal. Pour notre association, il ne peut y avoir de prévention sans sanction. Le procès pénal a non seulement une fonction punitive mais aussi une fonction pédagogique pour la société tout entière. Il doit tracer des limites à ne pas franchir et rappeler à tous que les décideurs économiques et politiques ont une obligation de résultats s'agissant de préserver la santé et la vie des salariés. L'ANDEVA et ses associations locales sont parties prenantes à des actions judiciaires pour mise en danger d'autrui, qui peuvent déboucher sur des peines d'emprisonnement avec ou sans sursis et d'amende avec ou sans sursis. Ces actions sont une forte incitation à la prévention. Hélas, l'expérience montre que la sanction financière reste limitée voire symbolique, comme l'illustre le jugement rendu en première instance concernant l'hôpital de Besançon ; j'espère qu'il en sera autrement en appel.

Au-delà des procédures pour mise en danger d'autrui, l'amiante est d'abord une catastrophe sanitaire nationale, avec cent mille morts annoncées. Les victimes demandent depuis vingt ans que tous les responsables de ces homicides et de ces atteintes à l'intégrité physique soient jugés, non pas par esprit de vengeance mais pour que les générations futures ne revivent jamais ce que les victimes ont vécu.

Après deux décennies de combat, nous atteignons aujourd'hui un moment critique. Dans les dossiers Normed et Jussieu, la chambre de la cour d'appel de Paris a une nouvelle fois annulé les mises en examen des responsables nationaux – industriels, décideurs politiques, lobbyistes du Comité permanent amiante (CPA). Les juges d'instruction du pôle de santé publique, soutenus par le parquet, ont interrompu toutes leurs investigations depuis plusieurs mois : tout est arrêté. Le motif invoqué tient à l'impossibilité de dater avec précision l'intoxication par les « fibres d'amiante », selon le terme qu'ils utilisent, car cela leur interdirait selon eux d'attribuer à « quiconque » – c'est leur terme – la responsabilité des dommages. Je vous invite à réfléchir à la portée d'un tel argument : s'il était retenu dans la jurisprudence, il reviendrait à délivrer par avance – y compris s'agissant de personnes qui ne sont pas malades aujourd'hui – un véritable permis de tuer aux industriels, concernant non seulement l'amiante mais aussi tous les produits à effets différés – cancérogènes, mutagènes et autres reprotoxiques. Les enjeux sont absolument considérables.

Là encore, des propositions ont été formulées : réviser le code pénal, notamment les dispositions introduites par la loi Fauchon, pour juger les responsables directs et indirects des catastrophes sanitaires en prévoyant des peines en rapport avec la gravité des dommages ; garantir l'indépendance des parquets, qui se sont tristement illustrés dans cette affaire, et accorder des moyens suffisants à la justice.

Une dernière remarque : bon nombre des personnes que vous avez auditionnées ont évoqué la forte tension qui existe entre les impératifs économiques et les impératifs sanitaires. Je vous invite à réfléchir aux coûts induits en matière de santé publique. L'amiante, dit-on, était un matériau bon marché, mais combien coûte à la société une épidémie de cancers évitables qui dure plusieurs décennies ? Combien coûtera l'éradication de vingt millions de tonnes de matériaux contenant de l'amiante encore en place, ce qui ne prendra pas moins d'une génération ? C'est le coût d'une catastrophe sanitaire pour la société tout entière qui doit être et rester notre boussole, et ce coût est exorbitant.

L'Association Henri-Pézerat a la particularité de regrouper des associations de victimes de l'amiante et d'autres produits cancérogènes, des malades à titre individuel, des représentants de diverses organisations syndicales, des juristes – avocats ou non –, des chercheurs, des médecins du travail, des toxicologues, des pneumologues et des journalistes. Elle se saisit naturellement des questions de réparation et d'aide aux victimes, souvent soumises à un parcours du combattant, mais elle intervient aussi en matière de conseil, de méthodologie et de prévention des expositions actuelles. Pour ce faire, elle utilise tous les outils possibles, en premier lieu la mobilisation collective des salariés et des victimes, mais aussi les alertes à la presse et les procédures judiciaires.

Un mot sur l'amiante et les expositions actuelles à cette substance : de petites entreprises – si j'ose dire – comme le groupe Vinci réalisent encore des travaux en Corse sans respecter les mesures nécessaires de prévention du risque. La Cour de cassation vient en début d'année de confirmer la condamnation par la cour d'appel de Bastia, pour mise en danger d'autrui, d'une filiale de Vinci à une peine selon moi peu dissuasive de 50 000 euros d'amende.

Les expositions actuelles sont de plusieurs types. D'une part, elles concernent tous les types de bâtiments construits avant 1997 et même d'autres – il se trouve certainement dans des tours plus récentes de La Défense des joints de plaque de plâtre amiantés parce qu'ils proviennent de Russie, d'Inde ou d'autres pays où l'amiante n'est pas interdit et continue d'être extrait. Elles concernent également les machines et instruments de travail. Autre facteur d'exposition : les opérations de désamiantage, qui sont régies selon une réglementation et effectuées avec des équipements insuffisamment protecteurs, pour des raisons de coût. Il faut en effet bien comprendre le poids des motifs financiers défendus par un puissant lobbying au détriment de la protection de la population. Je citerai deux exemples : en matière de désamiantage, le lobbying des bailleurs sociaux est particulièrement puissant, même si les contraintes qui pèsent sur eux sont indéniables. Un chantier de désamiantage bien organisé qui protège les salariés et les personnes vivant et travaillant dans le voisinage coûte cher, et la baisse du niveau de protection décidée par le ministère du travail pose un problème de santé au travail et de santé publique.

De surcroît, les impératifs financiers empêchent de réaliser certains travaux. Permettez-moi cet exercice de comparaison entre trois situations identiques au début janvier 2018. Un site parisien de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du ministère du travail occupe des locaux appartenant à un bailleur privé où les joints de fenêtre sont amiantés et dégradés. Face au danger, l'administration agit rapidement, évacue les agents et demande au bailleur d'effectuer les travaux nécessaires. Même situation pour les agents de la DIRECCTE de Saint-Brieuc, qui exercent dans des locaux appartenant à un bailleur privé où les joints de fenêtre, amiantés et dégradés, produisent des poussières : ils ont été évacués et partiellement relogés, et le télétravail a été imposé – une solution imparfaite mais au moins des mesures de prévention ont-elles été prises. Troisième cas, que je connais pour y travailler : la cité administrative de Rouen, qui abrite 1 200 agents. Les joints de fenêtre y sont également amiantés et dégradés mais l'administration s'est bien gardée d'en avertir les représentants du personnel, et pour cause : les travaux – 1 880 fenêtres sont à remplacer – sont à la charge de l'État puisqu'il est propriétaire des locaux. La préfecture de Seine-Maritime, ne pouvant évidemment pas annoncer aux salariés et à la presse qu'un risque existe mais que les ressources budgétaires ne permettent pas d'agir, tient le discours suivant : les joints sont en effet amiantés et dégradés au point de s'effriter, mais ne présentent pas de risque. Autrement dit, les contraintes budgétaires se traduisent par un déni du risque que présente l'amiante, qui est pourtant le seul cancérogène qui laisse des traces importantes.

D'où une première proposition : la mise en place d'un fonds de financement du désamiantage, non pas à la charge de l'État et des collectivités mais à celle des industriels qui se sont enrichis pendant des années et qui continuent de le faire, en particulier au Brésil, en Inde, en Russie et en Chine, grâce à l'amiante.

J'en viens aux expositions actuelles à d'autres produits cancérogènes en évoquant quelques-uns des cas que suit notre association. Le site d'Adisseo à Commentry, tout d'abord, qui fabrique de la vitamine A au moyen d'une molécule de synthèse, le chloracétal C5. L'histoire commence au début des années 1980, lors de la création de cette nouvelle molécule. Le CHSCT a alors demandé une étude de toxicité que la direction a refusée. Sautons les étapes jusqu'en 2018 : 43 cancers du rein dont sept chez des salariés d'entreprises extérieures, 20 lymphomes et des leucémies, 36 cancers de la prostate, 55 maladies professionnelles liées à l'amiante. De très nombreuses décisions définitives pour faute inexcusable confirment la responsabilité de l'employeur. Pourtant, l'exposition à cette molécule particulière perdure encore, mais sa substitution est refusée – alors que la production industrielle de vitamine A sans cette molécule est possible, puisque d'autres industriels le font, et alors que le décret de 2001 établissant les règles de prévention des risques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques impose cette substitution lorsqu'elle est techniquement possible. La plainte déposée au pénal par les victimes, les associations et les organisations syndicales a été classée sans suite malgré une dizaine de morts.

Autre exemple à Montluçon, dans une entreprise moderne, Environnement Recycling, créée en 2001, qui a bénéficié de nombreuses subventions publiques. Elle emploie quelque 180 salariés, beaucoup ayant été recrutés dans le cadre d'opérations de réinsertion avec des aides de l'État, et de nombreux autres étant des salariés handicapés ouvrant eux aussi droit à des subventions. Son activité consiste à recycler des téléviseurs, des écrans plats, des systèmes informatiques et des appareils électroménagers. Or, à la création de cette entreprise, les investisseurs ont oublié de mettre en place les systèmes de base que prévoit le code du travail : système clos pour éviter les poussières et, en cas de diffusion de poussières, aspiration à la source. Malgré l'absence initiale de représentation syndicale, des analyses de poussières rapportées par les salariés ont été effectuées et ont permis de détecter la présence de vingt-huit métaux lourds cancérogènes ou toxiques – plomb, silicium, baryum, antimoine – et d'un risque hélas mortel d'effet « cocktail ». Face à cela, l'administration n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces expositions létales alors que les infractions sont facilement caractérisables au titre du code du travail. La plainte au pénal qu'a déposée la CGT avec notre association a été classée sans suite. Cela ne signifie pas que la justice pénale est inactive : l'employeur a porté plainte contre le secrétaire général de l'union départementale CGT de l'Allier, Laurent Indrusiak, désormais renvoyé en correctionnelle pour diffamation – d'où les questions que nous nous posons sur le rôle de la justice dans ces affaires.

Troisième exemple : Triskalia, la plus grosse coopérative agricole de Bretagne, a pris en 2009 la décision, pour économiser de l'énergie, d'interrompre la ventilation dans ses silos de stockage de céréales. Or, en l'absence de ventilation, les céréales pourrissent. Quoi de plus simple, dès lors, que de demander aux salariés d'asperger les stocks avec un pesticide déjà interdit à l'époque, le Nuvan Total, en quantité d'ailleurs bien supérieure aux prescriptions du fabricant ? Double scandale : scandale sanitaire, puisque tous les aliments stockés ont été écoulés, et scandale pour la santé des travailleurs, puisque plusieurs d'entre eux ont été soumis à un parcours du combattant pour faire reconnaître les maladies professionnelles liées à « l'hypersensibilité » aux produits chimiques. Ces salariés exposés ont subi une double peine, alors qu'ils avaient fidèlement obéi à leur employeur : non seulement ils sont malades mais, de plus, ils ont été licenciés pour inaptitude à tous postes dans cette immense coopérative. Là encore, une plainte a été déposée au pénal avec le soutien de plusieurs organisations syndicales et de notre association ; elle a été classée sans suite.

Un mot sur les pesticides : l'un des adhérents de notre association, Paul François, a été intoxiqué par le Lasso, fabriqué par Monsanto. Là encore, il faut faire preuve de vigilance : le reproche qui est fait par les juridictions – la cour d'appel comme la Cour de cassation – dans leurs jugements défavorables porte sur le défaut d'information de la part de Monsanto concernant les produits et les risques. Il ne faut cependant pas croire que ce problème se limite à Monsanto, aux pesticides et au secteur agricole. Le défaut d'information, même s'il existe des fiches de sécurité pour de nombreux produits, tient à l'absence d'études de toxicité et au caractère incomplet des informations relatives à de nombreux produits chimiques.

De la Bretagne, passons à la Normandie : le groupe Bolloré a prétendument « oublié » de réaliser un diagnostic concernant le plomb lors de la déconstruction d'une raffinerie Petroplus dans la banlieue de Rouen, qui a massivement exposé les salariés des entreprises sous-traitantes venus en découper la tuyauterie.

Outre les cancérogènes, il faut aussi aborder la question des rayonnements, au sujet desquels nos camarades de France Télécom ont mené une bagarre en Auvergne. Tout est parti d'interrogations soulevées au cours d'une réunion du CHSCT étant donné le nombre important de cancers constatés sur un site modeste, celui de Riom-ès-Montagnes, dans le Cantal. Ayant fait usage de son droit d'enquête avec l'appui de tous ceux qui pouvaient lui apporter du soutien, le CHSCT a découvert la présence de parafoudres radioactifs, ce que France Télécom avait omis de signaler à ses salariés et aux médecins du travail. Douze ans plus tard, cette enquête très pertinente est toujours en cours et montre que ces parafoudres radioactifs sont toujours présents dans les installations de France Télécom, mais aussi dans des cartons de stockages – comme on stockerait des archives au coin d'une pièce de travail. L'enquête atteste des expositions, qui ont hélas fait des victimes de cancers professionnels. Elle rappelle aussi que le groupe France Télécom devait traiter le problème des parafoudres radioactifs et que pour l'essentiel, il s'y est pris en recourant à la sous-traitance sans s'assurer que les sociétés contractantes disposaient des compétences et des autorisations de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) pour procéder à la dépose et au stockage de ces parafoudres radioactifs.

Avec plusieurs organisations syndicales, notre association a constaté que ces mêmes parafoudres radioactifs étaient également présents sur plusieurs installations d'EDF et de la SNCF, c'est-à-dire sur des équipements – poteaux électriques et rails de chemin de fer – présents sur tout le territoire, sans que le système d'alerte publique permette aux intervenants, notamment les préfectures, d'intervenir pour résoudre le problème. C'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour alerter sur ce sujet.

J'en viens aux personnes irradiées dans le secteur nucléaire militaire à Brest, en faveur desquels une vingtaine de jugements définitifs ont été prononcés.

Permettez-moi de vous interrompre pour recentrer la discussion. En accord avec M. le rapporteur, nous avons décidé que la commission d'enquête ne couvrirait pas la question de l'amiante ; elle porte, je vous le rappelle, sur les risques dans l'industrie. Nous débordons donc de notre sujet.

L'industrie militaire, qu'elle soit publique ou privée, reste de l'industrie.

Vous avez également évoqué des secteurs de services et de communications. Recentrons nos échanges sur l'industrie.

Soit. Dans le secteur industriel du nucléaire civil, toutes les études montrent que les salariés de la sous-traitance sont exposés à 90 % de la dose et les valeurs d'exposition sont telles que les salariés, une fois la dose atteinte, passent de site en site.

J'ai pris ces quelques exemples pour illustrer les expositions actuelles qu'ont révélées des militants syndicaux et des CHSCT, afin de leur donner de la visibilité. La disparition des CHSCT inquiète naturellement, de même que la réduction des moyens de l'inspection du travail et des caisses d'assurance-retraite et de santé au travail (CARSAT).

Autre sujet important : le recours à la sous-traitance, qui permet aussi de diluer les risques et les responsabilités, en particulier dans les trois branches que sont la maintenance des installations industrielles, le nettoyage de ces mêmes installations et la gestion des déchets, comme l'illustre le cas de la raffinerie Total à Gonfreville-l'Orcher. Le développement de l'externalisation des risques professionnels nous semble nécessiter des mesures fortes d'interdiction de la sous-traitance dans ces métiers à risque.

Je conclurai par une question : Adisseo, France Télécom, EDF, Environnement Recycling, Bolloré, Vinci et Triskalia sont-ils des exceptions ? Hélas non. Ce sont à l'évidence de mauvais élèves, mais l'association constate qu'une grande partie des industriels exposent les salariés à des risques de maladies professionnelles, notamment des cancérogènes. Le nombre de cancers d'origine professionnelle est en débat mais si l'on cherche les malades, on les trouvera – même si, quelles que soient les organisations, les moyens consacrés à la recherche des malades et à l'établissement du lien entre l'exposition et la maladie sont réduits. En attendant, il est plutôt rentable pour les industriels d'exposer leurs salariés, parce qu'il est onéreux d'investir dans la prévention collective et de substituer les produits cancérogènes, compte tenu du schéma classique de gestion d'une entreprise – coûts, bénéfices, risques. Peu nombreux sont les salariés qui déclarent les risques, soir par méconnaissance soit parce que le parcours du combattant est trop ardu. En outre, le risque pénal est quasiment nul.

En clair, les salariés restent exposés et certains meurent d'un crime parfait, puisqu'aucun responsable ne peut être trouvé pour ces milliers de morts de maladies professionnelles, notamment à cause de substances cancérogènes. Pour mesurer le chemin parcouru depuis le début du siècle dernier, j'évoquerai quelqu'un dont je ne suis pourtant pas un fervent partisan : Georges Clemenceau. Tirer sur quelqu'un avec une balle en plomb, disait-il, vous conduit en prison ; une fois fondu et respiré à petites doses régulières par les employés, ce même plomb – la céruse – ne présente aucun risque de poursuites. Un siècle plus tard, nous nous trouvons dans une situation similaire.

Nos préconisations, que nous pourrons naturellement vous transmettre par écrit, consistent à renforcer la réglementation, notamment le code du travail, en interdisant les expositions lorsque c'est techniquement possible, à supprimer les valeurs limites d'expositions qui sont considérées comme un moyen de gestion du risque, à augmenter les moyens des représentants du personnel, à maintenir les CHSCT, et à veiller à ce que le droit de retrait des salariés en cas de danger grave et imminent – qui existe depuis 1982 – s'applique concrètement de sorte que le salarié soit protégé contre le licenciement au même titre que les représentants du personnel moyennant l'autorisation de l'inspection du travail. En matière pénale, il faut instaurer une tolérance zéro à l'égard des employeurs délinquants en matière de santé au travail, ce qui suppose que le ministère de la justice adresse des directives de fermeté aux parquets – comme c'est le cas dans le domaine de la circulation routière par exemple. Enfin, il faudrait créer une nouvelle infraction dans le code pénal concernant les crimes industriels ; elle permettrait enfin aux procès pénaux d'aboutir s'agissant de l'ensemble des situations de travail qui exposent les salariés à des substances cancérogènes.

Mon père, Henri Pézerat, était un scientifique qui s'est particulièrement illustré, comme le narre le film que j'ai réalisé, en obtenant l'interdiction de l'amiante. Je suis venu à la demande d'Annie Thébaud-Mony, présidente de notre association, et j'ai fait appel à Gérald pour vous présenter les sujets qu'il a abordés.

Sans évoquer le fond des dossiers, je dirai ceci : le film « Les Sentinelles » a donné lieu à quelque 150 projections-débats, et son tournage – et les rencontres qui l'ont émaillées – ont suscité un certain nombre de réflexions que je me permettrai de vous livrer du point de vue d'un observateur plus que d'un militant.

Tout d'abord, les maladies professionnelles doivent être envisagées sous un angle très particulier : qui dit profession, en effet, dit emploi et gagne-pain. Les victimes de maladies professionnelles ont deux craintes : leur santé et la perte de leur gagne-pain. Or, si les salariés hésitent à déclarer une maladie professionnelle, c'est souvent par crainte de perdre leur emploi – que cette crainte provienne d'une forme de chantage à l'emploi ou qu'elle soit auto-fabriquée. Mon père nous racontait souvent comment, lorsqu'il alertait les ouvriers et les syndicalistes travaillant dans une mine d'or sur la dangerosité de leur travail et la nécessité de fermer la mine qui les empoisonnait, ses interlocuteurs lui intimaient de se taire au risque de faire en effet fermer la mine. La peur de perdre son emploi est immense. « Ne plus perdre sa vie à la gagner », dit-on souvent : soit, mais un gagne-pain permet souvent de faire vivre une famille. Nombreux sont donc ceux qui doivent résoudre cette équation terrible : enquêter jusqu'au bout et passer des examens – un scanner pour détecter des plaques pleurales liées à l'amiante, par exemple – afin de vérifier une maladie, ou se taire. Citons l'exemple de Jean-Marie Birbes, ouvrier de l'usine Eternit à Gaillac, car l'histoire, même ancienne, peut éclairer ce qui se passe aujourd'hui. Avant l'interdiction de l'amiante, disait-il, les ouvriers ne voulaient pas passer d'examens médicaux ; ce n'est qu'après l'interdiction qu'ils ont consulté des radiologues, passé des scanners et ainsi de suite, et ce n'est qu'après l'interdiction que le nombre de plaque pleurales détectées a enfin correspondu à la réalité. Ces maladies sont souvent invisibles parce que les gens ont peur de les déclarer.

Sans doute faut-il donc aborder ces maladies professionnelles sous un angle différent, par exemple en luttant contre elles comme on lutte contre les autres maladies. Les moyens de lutte ne sont pas infinis : la législation, la réglementation dans les entreprises, le contrôle de l'application de la législation. De ce point de vue, la suppression des CHSCT est terrible : si l'on veut continuer de lutter contre les maladies professionnelles, on ne saurait priver les CHSCT de leurs prérogatives ni limiter davantage les effectifs des inspecteurs et médecins du travail.

Autre problème : les médecins. Dans leur parcours du combattant, les victimes estiment que les médecins sont soit aveugles, soit complices – par un réflexe pavlovien consistant à privilégier l'hypothèse de la maladie psychologique –, soit encore que leur culture toxicologique est très lacunaire. Sans préjuger des conclusions qu'adoptera la commission d'enquête, il me semble tout de même qu'il faut prendre des mesures concernant les médecins, par exemple en plaçant la toxicologie au coeur des études médicales. De même, certains médecins s'interrogent systématiquement sur une éventuelle exposition aux pesticides de leurs patients atteints de la maladie de Parkinson : cette culture doit se diffuser partout, au moyen de campagnes médicales. Sans doute aussi faut-il que certains médecins fassent leur autocritique pour sortir du déni. Au fond, ce sont les associations de victimes et les malades eux-mêmes qui finissent par devenir les véritables experts médicaux et qui fournissent des arguments aux avocats dans le cadre des procédures judiciaires.

L'Association Henri-Pézerat, loin de produire des communiqués de presse quotidiens, agit sur le terrain. De même, les experts qui étudient les conditions de travail doivent se pencher non pas sur des fichiers Excel mais sur la situation concrète des travailleurs sur le terrain. C'est pourquoi notre association, qui ne peut être présente partout, s'empare de sujets précis et particulièrement scandaleux et emblématiques. Pour ce faire, elle a recours à des compétences variées : ouvriers, médecins, avocats, journalistes, scientifiques. Le film « Les Sentinelles » décrit aussi la conjonction de ces différentes capacités.

Je vous remercie. Je me suis juste permis de rappeler que l'amiante avait d'emblée été exclu du champ de la commission d'enquête. J'ai cependant accepté la demande du rapporteur de vous auditionner et il est normal que nous ayons beaucoup parlé de l'amiante, puisqu'elle concerne pleinement la question des maladies professionnelles, le lien de cause à effet étant évident. J'ajoute que les membres de la commission d'enquête ne peuvent pas communiquer ou porter un jugement sur des actions judiciaires en cours d'instruction.

En effet, la commission d'enquête ne peut pas enquêter dès lors que la justice a entamé ses investigations. Nous avons néanmoins souhaité vous auditionner, comme d'autres associations de victimes, car toutes sont légitimes pour faire valoir leurs points de vue devant cette commission d'enquête dont le champ d'investigation est étendu puisqu'il couvre l'ensemble des maladies et pathologies professionnelles dans l'industrie. Il nous faut tirer les leçons des expériences tragiques dont vous nous faites part. De ce point de vue, il était indispensable d'entendre les victimes de l'amiante, moyennant les réserves qui viennent d'être indiquées. Vos récits sont éclairants et nous avons pris note de vos propositions.

Vous avez regretté que le suivi médical post-professionnel n'ait pas été suffisamment abordé lors de nos auditions. Selon vous, quelles mesures concrètes faudrait-il prendre pour lui donner toute son effectivité et qu'il ne se limite pas à quelques dizaines de cas dans un département comme la Seine-Saint-Denis ?

D'autre part, jugez-vous opportun de transposer le système du FIVA à d'autres situations ?

Le suivi médical post-professionnel ne concerne pas que l'amiante, mais aussi l'ensemble des cancérogènes. En revanche, il est vrai que dans le nombre infime d'examens réalisés, l'amiante se taille la part du lion puisqu'il concerne plus de 90 % des examens de suivi post-professionnel, les autres polluants se partageant les quelque 10 % restants.

Cette situation présente certes des difficultés objectives mais s'explique aussi par une absence de volonté politique. Les difficultés objectives, d'abord : il est difficile d'aller au contact du monde médical sans être malade. Cette démarche n'est pas spontanée ; elle se construit par des explications. Les salariés en activité sont regroupés sur un même lieu de travail ; ils appartiennent à une collectivité et peuvent s'appuyer sur les organisations syndicales et le médecin du travail. Les personnes bénéficiant d'un suivi médical post-professionnel sont seules. Ces difficultés objectives peuvent être surmontées par l'explication et la préparation en amont, sur le lieu de travail, des futurs retraités à cette échéance.

La volonté politique, ensuite : pourquoi consacrer des moyens – brochures, séquences filmées, etc. – à l'information relative aux risques de cancer du sein ou du colon et non pour les maladies professionnelles, qui concernent pourtant des millions de personnes ? La Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) a pris une initiative allant dans ce sens en proposant un suivi médical à tous les bénéficiaires de la cessation anticipée d'activité. Hélas, cette initiative a été réalisée dans des formes telles qu'elle a suscité, dans un certain nombre de cas, la défiance des personnes concernées plutôt que leur adhésion.

Que faut-il en conclure ? Les choses se construisent à partir du terrain, car c'est là que se trouvent les médecins, les caisses primaires, les consultations de pathologies professionnelles, les associations et les organisations syndicales. En rassemblant tous ces acteurs autour d'un projet commun de suivi médical, vous soulèverez des montagnes ! Il en résultera en effet une synergie et un travail inscrit dans la durée. Malheureusement, les initiatives de ce type sont rares sur le plan national, et souvent menacées qui plus est.

Au sujet du suivi post-professionnel, je rappelle qu'une disposition résultant de la récente réforme du code du travail par voie d'ordonnances instaure l'examen médical de fin de carrière. Je crois savoir que l'ensemble des praticiens que vous avez entendus a considéré qu'il était compliqué pour un médecin du travail de recevoir pour un dernier entretien un salarié totalisant 43 ans de carrière dans plusieurs entreprises sous des statuts différents et ignorant, à quelques produits cancérogènes près, à quoi il a été exposé.

Nous avons donc des craintes au sujet de cet examen, d'autant que les dossiers des intéressés ne sont pas transmis d'un service de santé du travail à l'autre lorsque les salariés bénéficient du suivi médical.

C'est pourquoi nous considérons qu'il faut rétablir les fiches d'attestation d'exposition – qui ont été supprimées par le gouvernement de M. Hollande. C'est pleinement justifié, puisque cette obligation de traçabilité résulte de la directive européenne du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. D'une façon ou d'une autre, le Gouvernement devra donc légiférer pour revenir à la situation précédente, faute de quoi la transcription dans le droit français de cette directive sera incomplète.

La question suivante est de savoir comment établir le lien entre la traçabilité dans l'entreprise, l'information du salarié sur le suivi post-professionnel et la volonté politique de la CNAM et des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) de mettre en oeuvre ce suivi. C'est le grand écart ! L'obligation faite aux entreprises de déclarer les procédés de travail pouvant entraîner des maladies professionnelles a été évoquée à plusieurs reprises devant vous. Entendue par la commission d'enquête, la CNAM n'en a pas parlé ; de leur côté, ni les CPAM ni les CARSAT n'écrivent jamais aux entreprises pour leur rappeler leurs obligations : cela ne les intéresse pas !

Il est d'ailleurs intéressant d'établir le parallèle avec le cancer du sein. On nous rapporte que, dans certaines CPAM, des agents passent leur temps à contacter des bénéficiaires pour leur rappeler leur droit au suivi du cancer du sein. Un suivi post-professionnel peut donc être mis en place assez aisément en repartant des expositions ; encore faut-il la volonté politique de le faire.

S'agissant de l'extension évoquée du champ de compétence du FIVA, le régime actuel repose sur la responsabilité de l'employeur ; il faut créer de nouveaux tableaux de maladies professionnelles, ce qui a été évoqué pour les maladies psychiques et les polyexpositions. Il faut certes rappeler au salarié son droit à engager une démarche pour faute inexcusable de l'employeur, mais il faut aussi l'accompagner, notamment dans la documentation et l'instruction de procédures qui sont extrêmement longues. On ne voit donc pas pourquoi il y aurait un pot commun, dès lors que chaque employeur est très facilement identifiable à partir des situations d'exposition.

Le principe pollueur-payeur doit s'appliquer à l'ensemble des maladies professionnelles ; or nous sommes confrontés à une sous-déclaration massive de ces affections, qui sont déjà payées par le pot commun que constituent les cotisations des salariés à la sécurité sociale, alors que ces dépenses sont très largement imputables aux employeurs.

Dans l'expression « suivi médical post-professionnel », le mot le plus important est « suivi », car il implique une action opiniâtre inscrite dans la durée. Si les personnes identifiées comme présentant des risques – notamment de cancer du sein – ne sont pas perdues dans la nature, tant elles sont connues, convoquées et relancées, en revanche la réglementation ne prévoit aucune relance et aucun système d'organisation des relances pour les personnes ayant passé un premier examen de suivi médical. On sait très bien que les retraités n'ont pas un agenda à cinq ans, et qu'ils ne prendront pas l'initiative de demander un deuxième examen cinq ans après s'ils ne sont pas relancés. C'est donc dans l'autre sens que les choses doivent se passer.

S'agissant du FIVA, je distinguerais les principes d'indemnisation de la forme concrète que prend l'indemnisation. Certaines choses sont très avancées dans les principes d'indemnisation de ce fonds, qui relèvent du droit commun, comme le principe de la réparation intégrale de tous les préjudices. La définition des ayants droit en cas de décès est par ailleurs beaucoup plus extensive que celle de la sécurité sociale, limitée aux enfants de moins de vingt ans, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ainsi qu'aux enfants à charge, alors que le FIVA indemnise la fratrie, les petits-enfants, les parents quel que soit leur état de santé, et les enfants sans limite d'âge. Le Fonds indemnise encore les victimes professionnelles et environnementales, qui sont souvent des victimes par ricochet d'une activité professionnelle.

Tous ces principes d'indemnisation devraient féconder le système général de réparation des maladies professionnelles ; c'est cela qui serait idéal.

La solution de créer ponctuellement un fonds pour répondre à un problème peut être juste, je ne connais pas assez la question des pesticides pour me prononcer ; il n'en est pas moins certain que l'on ne résoudra pas la question de l'ensemble des polluants en créant un par un des fonds pour chacun d'entre eux. C'est donc l'ensemble du système de réparation qu'il convient de faire évoluer.

Il faut toutefois reconnaître que la situation française est beaucoup plus avancée que celle de bien des pays européens ; elle est même unique dans ce cas. Nous avons été entendus par des parlementaires belges sur cette question du fonds d'indemnisation ; or le système belge ne prend pas en compte les plaques pleurales ni les cancers broncho-pulmonaires.

Le plus clair de l'indemnisation par le FIVA incombe à la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) ainsi que, certaines années et pour une petite partie, à l'État. Cette branche est tellement vaste que c'est la collectivité des employeurs, y compris ceux qui n'ont jamais vu une fibre d'amiante, qui est concernée. Aussi, pour l'employeur fautif, s'il n'y a pas d'action récursoire pour le faire payer, le processus d'indemnisation est relativement indolore.

La question du pollueur-payeur est donc très importante au sein des relations entre les salariés et les employeurs.

Nous avons beaucoup parlé de l'amiante. Il y a effectivement beaucoup de personnes qui ne déclarent pas une affection, ce qui n'est pas seulement vrai pour l'amiante, mais aussi pour bien d'autres maladies professionnelles. Cela constitue un grave sujet de préoccupation, en dépit même du suivi médical post-professionnel.

À plusieurs reprises, l'amélioration des tableaux des maladies professionnelles a été évoquée ; je souhaiterais obtenir de vous quelques précisions supplémentaires, car il est vrai que lorsque l'on n'entre pas dans une case, on rencontre de grandes difficultés. Or on constate que plusieurs types d'expositions sont susceptibles de se cumuler, ce qui pose problème.

Sur la base de votre expérience dans le domaine de la médecine du travail, comment pensez-vous que les choses pourraient être améliorées ?

En tant que député, j'ai pu observer que la visite ordinaire de médecine du travail pouvait être problématique ; j'imagine donc que les choses le sont encore plus dans le contexte d'une suspicion de maladie professionnelle.

Je répondrai tout d'abord à la question portant sur les tableaux des maladies professionnelles, à côté desquels existe le système complémentaire. La modification du tableau 57, qui concerne les membres supérieurs, dont les épaules, est à cet égard pleine d'enseignements. Les conditions administratives se sont durcies, et on constate que lorsque tous les critères ne sont pas remplis – du moins en Normandie, région que je connais bien –, plutôt que d'entrer dans le système des tableaux, les salariés passent par le système complémentaire ; ce qui embouteille encore plus le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et allonge les délais de traitement des dossiers.

Par ailleurs, comment raccourcir le délai de prise en charge et mettre en place un mode de preuve adapté aux maladies psychiques qui ne figurent pas dans les tableaux ?

Pour bénéficier du système complémentaire, il faut exciper d'une incapacité permanente provisoire (IPP) d'au moins 25 %, ce qui constitue un degré de gravité dissuadant des salariés de faire valoir leur droit à réparation. C'est pourquoi nous proposons que le taux d'IPP soit abaissé à un seuil qui ne soit pas dissuasif, car les médecins-conseils ne sont eux-mêmes pas vraiment au clair sur le taux à retenir : doit-il être fixé à 5 % ou 10 % ? En effet, un médecin-conseil n'attribuera jamais un taux d'IPP de 25 % pour une névralgie cervico-brachiale provoquée par la manutention manuelle.

Il existe donc des salariés réellement malades, dont l'état de la science et l'étude des postes de travail permettent de mettre en évidence le lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle, auxquels n'a pas été attribué un taux d'IPP suffisant pour qu'ils entrent dans le système complémentaire.

Il faut par ailleurs créer de nouveaux tableaux, par exemple pour la maladie de Parkinson, qui est reconnue par le régime agricole mais pas par le régime général, ce qui pose la question de la conception même de ces tableaux. Car ils ne sont créés qu'au terme d'un accord qui résulte d'un rapport de force entre classes sociales, celui-ci devenant toujours plus complexe, et non pas en fonction de l'état d'avancement des sciences médicales et de l'observation des situations de travail.

Je répète qu'il faut créer de nouveaux tableaux, non seulement pour les atteintes psychiques, mais aussi pour les polyexpositions. Si la répression pénale a peu évolué, nous observons une modification importante des situations de travail : au XIXe siècle un peintre en bâtiment utilisait presque exclusivement de la peinture au plomb. Aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité, tous les salariés sont polyvalents et plus personne ne fait la même carrière du début à la fin de son parcours professionnel. Cette situation favorise le phénomène de polyexposition spontanée au cours d'une même journée, d'une même semaine de travail ou au cours d'une carrière professionnelle.

Or cette polyexposition ne figure dans aucun tableau. Je donnerai deux exemples.

Les verriers de Givors ont réussi à obtenir la reconnaissance de maladies professionnelles dues aux polyexpositions auxquelles ils avaient été soumis au sein de l'entreprise. Pour ce faire, il a fallu passer par un CRRMP, puis par le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), qui a demandé un deuxième passage en CRRMP, après lequel il a fallu ester à nouveau devant le TASS, pour enfin aller en appel. On voit à quel point il faut être persévérant ; M. Christian Cervantes est d'ailleurs décédé avant le terme de la procédure que ses ayants droit ont poursuivi.

De leur côté, les dockers de Saint-Nazaire sont soumis à des polyexpositions : ils livrent un combat de titans.

À eux seuls, ces deux exemples sont significatifs de situations concrètes de polyexpositions permanentes des salariés à des produits toxiques. Il faut donc trouver un système de réparation lié à l'obligation de traçabilité permettant aux salariés de savoir à quoi ils sont exposés et pendant quelle durée.

Par ailleurs, nous manquons de médecins du travail, dont le recrutement dépend d'une volonté politique, même s'il faut dix ans pour les former. En outre, aux termes de la loi El Khomri, les médecins du travail doivent donner des alertes écrites, mais cela revient à prendre un risque, particulièrement devant le conseil de l'ordre. C'est pourquoi ils communiquent oralement des informations, éventuellement devant la CARSAT ; ils discutent avec les salariés, les syndicats et l'inspecteur du travail, mais il leur est difficile d'écrire.

En principe, le médecin du travail est le mieux placé pour délivrer le fameux certificat médical initial (CMI) : il connaît le poste de travail et peut demander des examens complémentaires, il a connaissance de l'état de santé du salarié. Il faudrait demander les chiffres précis à la CMAMTS, qui en dispose, mais nous constatons que, dans la majorité des cas, les médecins du travail choisissent de ne pas établir ces certificats initiaux et renvoient vers les médecins traitants, qui, de par leur formation, connaissent mal les affections professionnelles et peuvent ne pas citer le bon tableau, ce qui rend la démarche encore plus complexe.

Ce n'est pas placer le médecin du travail sur le terrain de la réparation que de lui demander d'établir le CMI. À un moment donné, il constate une exposition qui provoque une maladie. Établir le CMI n'est pas très long, mais cela signifie qu'il engage une discussion avec l'employeur et le CHSCT. Dès lors qu'il y a un CMI dans l'entreprise, quelle prévention organiser ? Cela concerne-t-il un ou dix postes ? Cela peut-il se produire dans d'autres sites, l'établissement d'à côté, celui de Moulins, d'Alençon, de Brest, etc. ?

On a souvent voulu séparer la réparation de la prévention, or le médecin qui fait la constatation doit engager le débat avec l'employeur au sujet des mesures de prévention.

Je souhaiterais apporter un autre éclairage sur ces questions.

Le cancer du larynx et le cancer de l'ovaire ne figurent pas dans les tableaux mais peuvent cependant être reconnus par le système complémentaire ; la différence vient de la perte de la présomption d'imputabilité au profit du régime de la preuve. C'est une différence majeure ! Concrètement, s'il y a trace, même légère, de tabagisme chez un salarié atteint d'un cancer du larynx, c'est fini pour ce qui est du système complémentaire – ça ne l'est pas dans celui du tableau. On voit que la mise à jour des tableaux revêt une importance majeure.

Certaines batailles sémantiques sont proprement insensées ; je ne résiste pas au plaisir de vous en signaler une.

Les conditions pour faire reconnaître un cancer broncho-pulmonaire selon les critères du tableau 30 bis sont assez exigeantes. Il faut avoir travaillé dix ans au contact de l'amiante, ce qui n'est pas toujours facile à trouver dans une carrière, alors que la liste des travaux concernée est très limitative. Si les activités exercées ne figurent pas au tableau, la maladie n'est pas reconnue, même si l'on a été très exposé à l'amiante.

Mais il existe une deuxième façon de faire reconnaître un cancer broncho-pulmonaire, largement méconnue des praticiens en général : il s'agit du tableau 30 C. Il est volontairement rédigé d'une façon incompréhensible. Il vise une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées » ; comprenne qui pourra. J'ai signalé cet alinéa à un responsable hospitalier en pneumologie : il en ignorait l'existence ; il est volontairement rédigé en chinois alors qu'il signifie qu'en plus de son cancer broncho-pulmonaire primitif l'intéressé présente soit des plaques pleurales soit une asbestose ou des épaississements pleuraux. Il est tellement plus simple de le dire ainsi ! C'est d'ailleurs le cas dans le régime agricole.

Il y a eu un tir de barrage favorable au maintien de la rédaction « en chinois », car elle permettait de faire tomber des reconnaissances de maladies professionnelles, cet alinéa mentionnant des conditions bien plus favorables et plus faciles à retenir : cinq ans d'exposition et une liste limitative de travaux ; concrètement, le fait d'avoir été exposé suffit.

Par ailleurs, lorsqu'on suit des dossiers sur une longue période, il est très choquant de s'apercevoir, pour l'amiante comme pour d'autres cancérogènes, qu'il existe des professions à très haut risque. Ce fait est notoire : les CRAM établissent des fiches d'exposition, l'INSERM réalise des études épidémiologiques et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) produit des documents. Pourtant certaines caisses ne voient pas d'exposition, même en cherchant bien, chez des plombiers couvreurs, des maçons fumistes, etc. C'est absolument insupportable !

C'est pourquoi il est nécessaire d'établir des listes de métiers à risque, un référentiel, afin de faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles.

Les auditions et les travaux que nous avons conduits sur les maladies psychiques et leur reconnaissance nous ont persuadés que la question des tableaux doit être posée. Au mois de janvier dernier, le groupe La France insoumise a déposé une proposition de loi relative à cette question, diverses hypothèses avaient été envisagées, et nous étions arrivés à la conclusion que l'inscription dans un tableau constituait la meilleure solution. Je tiens d'ailleurs à votre disposition le projet de tableau que nous avions élaboré, car je serais heureux de pouvoir recueillir votre avis.

À de nombreuses occasions, vous avez évoqué la question de la responsabilité, qui me paraît devoir être le fil conducteur de nos travaux de parlementaires, car lorsque la branche maladie finance la réparation, c'est la collectivité qui assume la dépense. Par le truchement des cotisations versées par les salariés, c'est sur elle que pèse ce poids, alors que cela échappe à ceux à qui incombe la responsabilité.

À mes yeux, la reconnaissance constitue une voie de guérison pour les intéressés, mais elle oblige aussi les responsables à assumer leur responsabilité ; et si l'indemnisation devient le fait de la branche AT-MP, ce sont alors les employeurs qui paient. Dans le contexte actuel, il m'apparaît que l'argent demeure l'unique moyen de pression, notamment par le biais du système de surcotisation et de malus. Il est donc absolument nécessaire que nous insistions sur ce point dans nos travaux.

Je ne crois pas que la commission d'enquête a eu l'occasion d'entendre les représentants des contrôleurs de sécurité ou les ingénieurs de prévention des CARSAT…

J'imagine qu'ils vous ont dit à peu près la même chose, à savoir que le code de la sécurité sociale prévoit une mesure pouvant peser : l'injonction faite à l'employeur de prendre des mesures de prévention ; s'il ne s'exécute pas, ses cotisations sont majorées. Cette mesure est efficace parce qu'elle vise directement le portefeuille.

Sur les dix dernières années, on peut faire le constat que l'injonction est de moins en moins utilisée par les CARSAT lorsqu'elles ne parviennent pas à obtenir satisfaction pour la mise en conformité de machines, de captation des produits chimiques, etc. Ce n'est pas un problème juridique, mais de gouvernance ou, en tout cas, de la politique menée par la CNAM et les CARSAT. Et, dans le cadre de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), ces caisses demandent à leurs agents de centrer une partie de leur activité sur les aides financières – ce qui ne signifie pas que la question des aides financières ne se pose pas pour les petites entreprises, mais le problème des injonctions passe au dernier plan.

La question se pose donc de savoir, dans un cadre paritaire, qui prend les décisions au sein de la CARSAT. Et l'obligation de déclarer les procédés de travail comportant des risques de maladies professionnelles, à laquelle les employeurs sont soumis, existe depuis toujours. Pourquoi ne pas inscrire dans le code de la sécurité sociale que l'employeur n'ayant pas satisfait à cette obligation, plutôt que d'encourir une amende pénale pour infraction de troisième classe – pour laquelle d'ailleurs il ne sera jamais poursuivi puisque le montant doit être de 450 euros maximum –, fera l'objet d'une majoration de ses cotisations de 20 %, puis de 50 %, et plus par la suite ?

Les employeurs finiront bien par déclarer leurs procédés de travail. Tout le monde gagnerait du temps, à commencer par les employeurs vertueux qui le font déjà ; dès lors les CRRMP pourront travailler plus vite, ainsi que les enquêteurs des CPAM chargés des maladies professionnelles, puisque les employeurs auront fourni des éléments relatifs aux expositions. Tout le monde sera gagnant, particulièrement les représentants du personnel.

Il faut redonner vie à l'injonction, qui était un instrument très efficace dans les mains des CARSAT, mais cela doit venir de la CNAM ; c'est donc une question qui regarde la politique nationale.

En tant que médecin généraliste, je vous concède que nous ne sommes probablement pas assez formés à la médecine du travail. Il est vrai que la question est de savoir comment organiser une traçabilité totale ; il nous a été suggéré que la médecine du travail pourrait, au fil du temps, apporter ces informations sur la base de dossiers médicaux partagés.

S'agissant de la toxicologie, ne devrait-il pas revenir au médecin du travail – ce qui se pratique déjà mais de façon insuffisante – d'indiquer au médecin traitant les points à surveiller, puisque nous savons que le médecin traitant sera le premier à être en contact avec les intéressés ? Ce qui pose aussi le sujet majeur des modalités de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par ailleurs, je souhaiterais savoir si vous considérez que les CRRMP devraient tenir un rôle plus important dans le récolement des données statistiques sur des sujets actuellement borderline. On a effectivement évoqué devant nous à plusieurs reprises l'effet cocktail, et les difficultés parfois rencontrées pour identifier clairement les divers produits toxiques en cause, singulièrement dans les tableaux professionnels.

Vous avez, par exemple, évoqué les effets de la vitamine A sur le cancer de la prostate, sur lesquels je n'ai pas de connaissances particulières. C'est pourquoi je vous demande comment, de façon plus générale, vous envisagez que la recherche puisse progresser afin d'établir le lien de cause à effet.

J'ajoute par ailleurs que le tableau 30 est à mon sens très clair. Il vise des lésions parenchymateuses de broncho-pneumonie chronique obstructive (BPCO) produites par les particules ; l'alinéa que vous avez mentionné concerne les complications néoplasiques de ces lésions chroniques de BPCO.

Comment donc faire évoluer la formation des médecins ? Comment aider les praticiens de la médecine du travail à mieux déclarer les maladies professionnelles ? Comment améliorer le suivi post-professionnel ? La déclaration des maladies professionnelles implique de meilleures conditions de reconnaissance, ce qui dans ce cas constitue le nerf de la guerre ; car c'est toujours à cette étape que les blocages sont rencontrés.

Dans l'état actuel de la réglementation, il peut être demandé au médecin de consigner dans le dossier médical les expositions en temps réel lorsqu'il en a connaissance, ce qui n'est pas toujours le cas. La fiche d'entreprise, obligatoire, doit par ailleurs être rédigée soigneusement. Si cela était réalisé, nous aurions fait un pas de géant, car beaucoup de salariés qui réclament leur dossier médical ont la surprise de n'y trouver que des courbes de poids.

S'agissant de l'évolution des connaissances médicales, les études épidémiologiques de grande envergure font évoluer les connaissances médicales. L'attribution du cancer du côlon à l'amiante, par exemple, était contestée : des études récentes la confirment de façon très probante. De ce fait, le nombre des reconnaissances de cancers du côlon par les CRRMP augmente déjà ; l'aboutissement logique serait que cette maladie trouve sa place dans un tableau.

J'ai consulté les travaux du Groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle (GISCOP 93). Il est temps de mettre en place des dispositifs qui notent sans idées préconçues l'association possible entre tel métier et tel cancer. Lorsque nous disposerons d'un nombre suffisant de cas agglutinés, ce qui ne constitue aujourd'hui que des pistes deviendra des probabilités fortes, voire des certitudes. C'est ainsi que l'on progresse, mais il faut aider ces dispositifs, les financer et les stabiliser ; à défaut nous demeurerons condamnés à tâtonner.

Je souhaite revenir sur un point : je peux entendre que vous ne puissiez pas, dans le cadre de cette commission d'enquête, commenter des décisions de justice ou des procédures judiciaires en cours. Mais autre chose est de dire que vous pouvez réfléchir, dans une optique de renforcement de déclaration des maladies professionnelles, aux moyens de sanctionner les fautes. En l'état, le code pénal est inadapté à la reconnaissance des maladies professionnelles, à leur visibilité sociale et donc à la prévention.

Par analogie, j'évoquerai deux situations prévues par ce code : celle de l'individu bien identifié qui tue volontairement quelqu'un, ce qui constitue un assassinat, et celle de la personne, qui ouvrant ses volets le matin, fait tomber un pot de fleurs sur un quidam, ce qui constitue un homicide involontaire. Il existe une troisième situation qui n'est pas prévue par le code pénal : « Je dirige un grand groupe industriel, je sais que ma matière première est cancérogène et que, si je continue à l'utiliser, je vais provoquer des décès sans savoir si c'est Mohamed, Marcel ou Jeannine qui va succomber. J'en assume pleinement le risque parce que cette production m'est profitable. »

Pour ce type de délit, que l'on peut appeler « crime industriel », qui revêt un caractère collectif car ce n'est pas un individu qui est en cause, mais une collectivité de travail, voire une collectivité d'habitations, le code pénal est-il adapté ? Pourrait-il, au prix de modifications, devenir un outil de prévention ? C'est là une réflexion que la commission d'enquête peut et doit assumer.

J'ai simplement rappelé que, dans le cadre juridique qui est celui de nos travaux, nous ne pouvons pas commenter des procédures judiciaires en cours ; or vous l'avez fait, ce qui est votre droit, mais pas le nôtre.

Au demeurant, l'évolution du code pénal au sujet du principe pollueur-payeur comme à celui de la responsabilité au regard des enjeux identifiés dans la loi peut constituer une des priorités de la commission.

Il me semble indispensable d'interroger le ministère de la justice sur les directives qu'il adresse aux parquets dans le domaine de la santé au travail. Lorsqu'un décès survient et qu'il est caractérisé, il y a des poursuites ; le problème que pose la maladie professionnelle est que sa reconnaissance arrive après la commission des faits, bien longtemps après l'exposition, alors que l'entreprise en cause est éventuellement fermée.

Dans le domaine de la circulation routière, celui qui commet une infraction et met en danger autrui, même s'il n'y a pas de blessé, est systématiquement poursuivi ; tous les parquets ont des politiques claires. En revanche, lorsque la démonstration est faite qu'un industriel a exposé ses salariés à des cancérogènes, s'il n'y a pas victime identifiée, qu'il n'y a pas de malade ayant porté plainte, l'infraction peut être reconnue, mais dans 90 % des cas cela ne donne pas lieu à poursuites.

Par ailleurs, le problème de la toxicologie est essentiel. La question n'est pas celle de la vitamine A, mais de l'utilisation de produits de synthèse dans le cycle de production. Il y a encore là un « trou dans la raquette », car les produits finis exportés doivent être accompagnés d'une fiche de sécurité qui ne repose pas sur une obligation d'étude toxicologique. Par contre, tous les produits de synthèse utilisés dans le processus de production, les produits de dégradation comme les fumées et les brouillards d'huile, ne font pas l'objet d'une obligation de déclaration de la part de l'employeur tenu de remplir une fiche de sécurité, puisqu'il ne vend ni n'exporte. On ne dispose donc que de peu d'analyses, alors qu'il s'agit d'un phénomène prépondérant.

Pour ce qui concerne la toxicologie, l'obligation est clairement établie en France par la transcription dans le droit national de la directive européenne et le document d'évaluation des risques documenté par l'employeur est obligatoire depuis 2002. Cette évaluation est d'autant plus concrète que, lorsque l'industriel change son processus de production, le CHSCT, aujourd'hui le comité social et économique (CSE), est consulté. Dans ce cas de figure, le document unique doit être mis à jour, mais la méthode d'évaluation des risques n'est pas assez précise, et lorsque l'employeur affirme que rien ne change au regard des risques, le représentant du personnel est en difficulté.

Concernant les cancérogènes et agents chimiques dangereux, une disposition extrêmement simple pourrait être prise consistant à considérer que l'évaluation des risques présentés par les nouvelles molécules chimiques repose sur une étude toxicologique. C'est ce qui manque aujourd'hui : il faut former des toxicologues. Les chiffres fournis par l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) sont vertigineux et montrent que 6 000 nouveaux produits et mélanges chimiques sont créés chaque année dans le monde. Et l'INRS n'a pas les moyens de les étudier tous. C'est pourquoi l'obligation doit peser sur l'employeur ; il faut donc que les entreprises comme Adisseo, par exemple, dans le respect du principe de prévention, démontrent par une étude toxicologique que les nouveaux produits susceptibles d'être utilisés ne sont pas dangereux.

Il faut donc aller plus loin que le règlement européen Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH), mais à l'intérieur de l'entreprise.

S'agissant des tableaux, la question posée est celle de l'inversion de la charge de la preuve, ce qui est le cas dès que l'on se situe dans le système complémentaire : la preuve repose sur le salarié. Mais, comme dans d'autres cas, on peut faire évoluer les choses. Un salarié entre dans une entreprise dans un état de santé donné puis constate une dégradation : comment l'employeur peut-il garantir que cela n'est pas lié au processus de travail ? Car l'employeur représente la partie forte dans le contrat de travail, il dispose d'ingénieurs et de moyens financiers ; ce qui n'est pas le cas du salarié.

Si la commission d'enquête ne préconise pas le renversement de la charge de la preuve, elle peut à tout le moins en proposer le partage ; c'est la solution retenue pour le harcèlement et les discriminations, où on a constaté que la charge de la preuve pouvait être juridiquement ménagée lorsque le salarié produit un certain nombre d'indices. Les salariés ont les moyens d'apporter des preuves, il existe des témoignages, des fiches de données de sécurité, etc.

Mais faire porter la charge de la preuve sur le seul salarié alors qu'il est diminué, qu'il risque de perdre son travail, lorsqu'il ne l'a pas déjà perdu, n'est plus possible. Il faut que la charge de la preuve soit au moins aménagée, ou inversée.

Nous terminerons sur cet « en même temps » cet avis partagé portant sur l'évolution des tableaux des maladies professionnelles. Car il me semble nécessaire de prendre en compte le temps et le type d'exposition.

Plusieurs de nos interlocuteurs ont fait valoir que, dans le domaine des troubles musculo-squelettiques (TMS), la tendance était plutôt à la reconnaissance systématique ; je pense particulièrement aux lombosciatiques. Mais je reconnais que le fond du problème est celui de l'exposition.

Merci pour ce long échange et pour les informations que vous nous avez apportées sur les polyexpositions, particulièrement au sujet de l'amiante, dont il était important de parler.

L'audition s'achève à 18 h 00.

————

Membres présents ou excusés

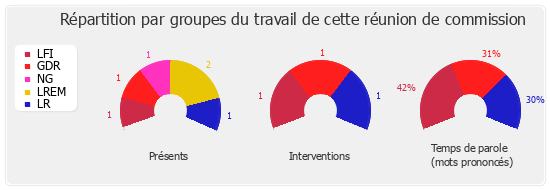

Réunion du mercredi 20 juin 2018 à 16 heures 15

Présents. – M. Julien Borowczyk, M. Bertrand Bouyx, M. Pierre Dharréville, M. Régis Juanico, M. Frédéric Reiss

Excusés. – Mme Annaïg Le Meur, Mme Stéphanie Rist, Mme Hélène Vainqueur-Christophe

Assistait également à la réunion. – M. Adrien Quatennens