Commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'État en matière de politique industrielle, au regard des fusions d'entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d'alstom, d'alcatel et de stx, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé

Réunion du jeudi 7 décembre 2017 à 11h00

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à onze heures dix.

Mes chers collègues, après une première série d'auditions durant lesquelles nous avons entendu les organisations syndicales d'Alstom, de General Electric, de STX, de Nokia et d'Alcatel Submarine Networks (ASN), et avant de recevoir les dirigeants actuels et passés de ces entreprises, nous avons le plaisir d'accueillir deux grands journalistes, M. Jean-Michel Quatrepoint et M. Pascal Gateaud, qui nous permettront de prendre un peu de recul sur notre sujet.

Je précise que ni l'un ni l'autre ne sont liés aux entreprises françaises objets des travaux de notre commission d'enquête. De même que certains économistes ou grands industriels que notre commission recevra prochainement, nous entendons M. Quatrepoint et M. Gateaud afin de bénéficier d'un regard plus distancié, lié à leur expérience professionnelle, sur les sujets qui nous intéressent.

M. Quatrepoint a été journaliste au Monde avant de diriger plusieurs rédactions, notamment celles de l'AGEFI puis de La Tribune. M. Gateaud dirige la rédaction de L'Usine Nouvelle, une des très rares publications réellement spécialisées dans l'industrie, qui, chaque semaine, réaffirme sa confiance dans le devenir de l'industrie française en mettant de plus en plus l'accent sur le défi des nouvelles technologies.

Jean-Michel Quatrepoint a écrit de nombreux ouvrages, dont le plus récent, au titre très explicite : Alstom : un scandale d'État. Le thème d'un autre de ses ouvrages, publié en 2014, n'est pas, non plus, étranger à notre sujet puisqu'il s'intitule : Le Choc des empires, États-Unis, Chine, Allemagne : qui dominera l'économie-monde ? À propos de l'accord de 2014 entre Alstom et General Electric, M. Quatrepoint parle d'une véritable « liquidation de l'industrie française ».

Pascal Gateaud a sans doute une perception différente des événements. Il nous dira cependant s'il est judicieux de parler d'un « Airbus de la navale », d'un « Airbus du rail » voire d'un « Airbus du parapétrolier ».

Messieurs, en tant qu'observateurs attentifs des milieux industriels français, vous nous direz quelles ont été les fautes éventuelles ou les défaillances des managements des groupes concernés – en l'occurrence Alcatel, Alstom et les chantiers navals, ces membres d'une même famille qui a explosé en vol, il y a maintenant quinze ou vingt ans, sur la décision d'un dirigeant. Je crois que, sur ces sujets, vous vous rejoignez pour constater un certain nombre d'erreurs.

Les interrogations de notre commission d'enquête ne relèvent pas d'un protectionnisme d'un autre âge ; mais il paraît légitime de s'interroger sur les règles du jeu au sein de l'Union européenne pour laquelle la supériorité évidemment assignée aux principes de la concurrence a abouti à marginaliser toute vision de politique industrielle.

Concernant les États-Unis, l'utilisation des procédures judiciaires à l'égard de groupes étrangers sert clairement les intérêts de grandes entreprises américaines. Souligner ce fait, comme M. Quatrepoint dans son livre sur Alstom, ne signifie pas que l'on succombe au « complotisme » : cela décrit une réalité que les Français méconnaissent profondément et sur laquelle la représentation nationale a peu travaillé – même si, en octobre 2016, l'excellent rapport d'information de Mme Karine Berger et de M. Pierre Lellouche sur l'extraterritorialité de la législation américaine apportait un éclairage précis sur les effets de ces politiques anticorruption.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande maintenant de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

(M. Jean-Michel Quatrepoint et M. Pascal Gateaud prêtent successivement serment.)

Je ne reviendrai pas en détail sur la vente d'Alstom Power à General Electric ; beaucoup a déjà été dit et écrit à ce sujet – notamment dans le livre que vous citiez, monsieur le président. Je n'évoquerai pas davantage la situation actuelle du groupe, sauf si vous m'interrogez sur ce sujet. J'ai visionné les auditions des syndicats par votre commission d'enquête, notamment celle d'hier : j'ai trouvé que vous aviez affaire à des interlocuteurs précis, compétents et émouvants. Comme je suis récemment passé par Belfort et Grenoble, je sais un peu ce qui s'y passe ; nous pourrons en parler si vous le souhaitez.

De quoi Alstom est-il le symbole ? D'un immense gâchis, et qui ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier : il remonte à avant-hier. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut en effet revenir à un peu plus d'un quart de siècle en arrière. Alstom est un cas d'école à la fois de la guerre économique mondiale et des erreurs que nous avons commises, collectivement, il y a vingt-cinq ans. Ces erreurs stratégiques majeures se sont traduites, sur le plan macroéconomique, par des déficits persistants de notre commerce extérieur, par des pertes de compétitivité, et par une chute de la part de l'industrie dans notre valeur ajoutée. Je rappelle que cette part est tombée de 20 à 12 %, alors qu'en Allemagne, elle se maintient à 20 %.

Ce choix que nous avons fait dans les années 1990, c'est celui de coller au modèle anglo-saxon. À l'époque, je dirigeais plusieurs rédactions de journaux économiques et on m'expliquait que, dans une économie mondialisée et ouverte, dans une économie qui se financiarisait, dans laquelle le libre-échange était la règle, il fallait miser sur nos points forts et accepter une division internationale du travail au niveau mondial et européen. Les Allemands allaient faire de l'industrie, parce que c'était leur vocation naturelle – en plus, englués dans la réunification ils faisaient un peu rigoler et les Français roulaient des mécaniques ! De notre côté, nous allions miser sur la finance – nos banquiers étaient les meilleurs du monde grâce à l'inspection des finances –, sur le luxe, sur l'agroalimentaire, et le tourisme, puisque nous avions le plus beau pays du monde … ce qui est vrai. Nous devions également miser sur nos filières d'excellence développées au cours des décennies précédentes grâce à la symbiose entre un État stratège et acteur, des grandes entreprises publiques, qui étaient également des clients potentiels, et les entreprises privées. Ce modèle nous avait réussi : c'est lui qui nous a permis de développer notre industrie de défense, l'industrie énergétique, avec le nucléaire, l'industrie des télécommunications, l'industrie spatiale et Airbus, et de conquérir des parts de marché mondial. À côté de ces filières d'excellence, nous avions le CAC 40 et plus de grandes entreprises de niveau mondial que les Allemands.

Alors, que s'est-il passé pour que nous en arrivions là ? Nous avons fait un certain nombre d'erreurs. Nos élites managériales – mais aussi nos élites politiques qui ont accepté la situation, et même, il faut bien le reconnaître, nos élites médiatiques – se sont coulées dans le moule sans s'apercevoir que la financiarisation avait un effet pervers : elle changeait les modèles de management. Nos élites se sont ruées sur ce modèle, d'autant plus rapidement, aurais-je dit si j'étais caustique, qu'elles en tiraient des profits bien supérieurs : un PDG d'une entreprise industrielle gagnait infiniment plus en devenant manager d'une entreprise internationale ou, encore mieux, gérant de fonds d'investissement spécialisé dans le LBO (Leverage buy out). Alcatel et Alstom sont des exemples de ces erreurs de management.

En adoptant le modèle anglo-saxon, le plus grave est que nous avons aussi privilégié la macro-économie au détriment de la micro-économie. Un événement important s'est produit en 1997. À l'époque, on considérait depuis des décennies qu'il nous fallait un MITI à la française. Seulement, comme en Allemagne, au Japon, le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie privilégie la micro par rapport à la macro. Dominique Strauss Kahn, devenu ministre de l'économie, a fait ce MITI dont nous rêvions, mais sur une base macro : Bercy a absorbé le ministère de l'industrie qui a tout simplement disparu. Les services de Bercy, l'inspection des finances et la direction du trésor ont pris l'ascendant idéologique sur ceux qui s'occupaient de l'industrie française. Cela a eu une conséquence majeure : les compétences industrielles ont disparu du ministère de l'économie.

La financiarisation et la mode des LBO ont aussi pesé lourd dans la balance. Aujourd'hui, on sait comment fonctionnent les LBO, mais, à l'époque, je ne comprenais pas comment on pouvait gagner autant d'argent en s'endettant. La manoeuvre consiste à acheter une entreprise au prix de 1 milliard d'euros en mettant 100 millions sur la table et en s'endettant pour 900 millions. Dans un système classique, l'acquéreur doit payer les intérêts de son emprunt, mais avec le LBO, ce n'est pas ainsi que cela se passe. J'avais dit à Jacques Mayoux, ancien patron de la Société Générale, devenu représentant de Goldman Sachs en France : « Si l'on fait payer ces intérêts par l'entreprise achetée, cela s'appelle de l'abus de bien social. ». Il m'a répondu : « Non, cela s'appelait un abus de bien social, mais les Américains ont décidé que ça s'appellerait autrement. » Et effectivement, nous avions changé de paradigme, et les Américains avaient imposé leurs normes en matière de finance.

Nos managers se sont rués sur ce nouveau modèle : il y avait beaucoup plus à gagner. L'idéologie du LBO et du fonds d'investissement était conquérante. Certains fonds d'investissement, comme les fonds de pension américains, sont très utiles, mais le principe du fonds d'investissement reste le suivant : vous ne vous rémunérez pas sur le dividende mais sur la plus-value de sortie. Il faut donc que cette plus-value intervienne le plus rapidement possible, avec des taux de retour sur investissement de 15, 18, voire 25 %. Le dispositif est très simple : vous empruntez 900 millions, vous faites supporter les frais de l'emprunt par l'entreprise achetée 1 milliard, et après quatre ans, durant lesquels vous avez serré les boulons, amélioré la gestion, vendu des terrains, des filiales, vous la revendez à 1,2 milliard. Vous avez donc gagné 200 millions en quatre ou cinq ans. Et comme les gestionnaires du fonds prélèvent généralement 20 % sur le bénéfice, vous comprenez que l'opération les intéresse. C'est comme cela que des gens ont gagné beaucoup d'argent en France, et je ne vous parle pas des États-Unis – c'est la source principale des fortunes américaines depuis vingt ans, à côté de l'argent gagné dans la Silicon Valley.

L'irruption de ce capitalisme de la plus-value, qui aboutit à considérer les entreprises comme de simples actifs financiers qu'il faut faire tourner le plus rapidement possible dans son portefeuille, a eu pour conséquence de laminer progressivement le tissu industriel français. Alcatel-Alstom en est un des exemples : Cegelec, qui était un des fleurons de notre ingénierie a été l'objet d'un LBO qui a permis à ses manageurs de gagner beaucoup d'argent, mais, de LBO en LBO, je crois que l'entreprise est aujourd'hui entre les mains du Qatar. De la même façon, Converteam a été vendu par Alstom en 2003 via un LBO, avant d'être cédée en 2011 à General Electric (GE).

Qui plus est, nous avons fait du capitalisme sans capital. La France avait commis une première erreur, me semble-t-il avec les chocs successifs des nationalisations et des privatisations entre 1981 et 1986, puis les années suivantes. Notre système industriel était auparavant dominé par deux grandes banques : Suez et Paribas. Cela valait ce que cela valait, mais ça fonctionnait. Les nationalisations ont déstabilisé les entreprises – même si, au passage, Rhône-Poulenc a été sauvé. Cinq ou six ans après, on les reprivatise, mais sans le capital nécessaire pour ce faire. On a alors inventé les « noyaux durs », autrement dit le « capitalisme de la barbichette, » mais ils n'avaient pas vocation à durer : progressivement les entreprises françaises actionnaires d'autres entreprises françaises ont donc vendu leurs participations, et elles ont été remplacées par des fonds d'investissement. Comme notre pays n'a pas de fonds de pensions et que les fonds de LBO français sont très faibles par rapport aux fonds anglo-saxons, ce sont eux qui ont pris la place dans le capital des entreprises françaises, notamment celles du CAC 40, en y imposant bien évidemment leurs normes de gestion – ce qu'on appelle la dictature du quarterly.

C'est notre responsabilité collective d'avoir voulu faire du capitalisme sans capital. Nous devons nous interroger à ce sujet pour l'avenir, car on ne peut pas avoir d'entreprises solides, une industrie qui se renouvelle, y compris dans les start-up et le secteur du numérique, sans un capital qui s'investit sur le long terme. Or nous avons privilégié le capital international qui tourne très vite et s'investit dans le court terme.

Nous avons ensuite un problème européen. L'Europe a changé de paradigme au début des années 1990 : elle s'est élargie et elle s'est ouverte à tous les vents. La politique industrielle a indiscutablement disparu des objectifs de la Commission européenne – elle n'en faisait, à vrai dire, pas grand cas auparavant, mais au moins cette politique existait-elle. On en reparle aujourd'hui en Europe comme en France – cela revient régulièrement, tous les cinq ans –, mais les discours ne suffisent pas : il faut des actes.

Enfin, il a fallu compter avec le « chacun pour soi ». Dans les années 1960, 1970, et même 1980, les industriels français jouaient groupés. Le phénomène de mondialisation et la financiarisation ont dilué le « pack français ». J'ai vécu l'affrontement qui a opposé nos industries de défense dans les années 1990 : il a failli les tuer. Cette lutte entre les patrons Alain Gomez et Jean-Luc Lagardère, entre leurs entreprises respectives Thomson CSF et Matra, était mortifère. Il en était de même, dans la filière nucléaire, avec les affrontements entre Patrick Kron, Anne Lauvergeon et Henri Proglio.

Pour le secteur de la défense, Jean-Yves Le Drian a sauvé les meubles en remettant les industriels autour de la table. Les Français ont pu aller à l'étranger pour exporter en étant groupés, ce qui a permis le succès commercial du Rafale alors que l'on n'en avait vendu aucun pendant vingt ans parce que tout le monde se bouffait le nez. !

Les Américains jouent groupés et les Allemands aussi. Nous avons impérativement besoin d'avoir une « France Inc. »

Cela est d'autant plus vrai qu'une guerre économique fait bien rage. Là aussi, nous avons été naïfs : nous avons cru à la mondialisation heureuse, mais cela n'existe pas. Nous sommes en guerre économique. Les Américains défendent leurs intérêts, les Allemands défendent les leurs… Nous pouvons avoir des intérêts communs avec ces derniers, nous pouvons construire des politiques européennes ensemble, mais, au bout du compte, Mme Merkel défend toujours les intérêts des industriels allemands – et Mme Merkel est très forte pour cela. Nos dirigeants n'ont pas toujours défendu les intérêts des industriels français.

Nous faisons donc la guerre, et, dans ce cadre, il faut parler du problème de l'extraterritorialité du droit américain. Sur ce sujet, devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, Patrick Kron, avait parlé de théories plus ou moins conspirationnistes et de vues de l'esprit. Il ne peut pas dire autre chose : il est tenu par le settlement qu'il a signé avec le département américain de la justice – Department of Justice (DOJ). Il risque d'être poursuivi intuitu personae s'il tient un autre discours. Pour ma part, je maintiens que l'offensive du DOJ a joué un rôle majeur dans la vente d'Alstom à General Electric.

Le même scénario se rejoue d'ailleurs à chaque fois. Je vais vous en donner trois exemples.

En 1994, Technip signait un contrat de 6 milliards de dollars au Nigeria en versant une commission de 181 millions au président de ce pays. À l'époque, Bercy avalisait sans problème les commissions dès lors qu'elles ne dépassaient pas 3 % du montant du contrat. Dans les années 2000, le DOJ qui a eu vent de ce pot-de-vin oblige Technip à plaider coupable, ce qu'elle fait en 2008 ; l'entreprise est alors contrainte d'accepter la présence dans ses locaux d'une société américaine dont les experts ont accès à tous les documents afin de « l'aider à préparer sa défense devant le DOJ » ! Évidemment, cette société communique toutes les informations qu'elle récupère au DOJ… Résultat : en 2010, Technip doit verser à la justice américaine 338 millions de dollars d'amende. À nouveau, en 2015, Technip est cité comme une entreprise ayant utilisé des intermédiaires pour corrompre des dirigeants au Proche-Orient et pour obtenir des marchés en Irak. Rebelote… Et résultat : Technip a aujourd'hui fusionné avec une société américaine, son siège est à Londres, et sa direction se trouve à Houston. Le secteur parapétrolier était pourtant l'un des secteurs-clés de l'industrie française, très performante en la matière, mais les Américains le considèrent comme stratégique.

J'en viens à l'exemple d'Alcatel. En 2001, Alcatel signe un contrat au Costa Rica ; une commission est versée au président du pays via des intermédiaires. En 2004, l'affaire est révélée, le scandale éclate, et le DOJ se saisit immédiatement du dossier, commence à enquêter et à faire pression sur l'entreprise. En 2006, Alcatel fusionne avec l'Américain Lucent. La société est détenue à 60 % par les actionnaires d'Alcatel et à 40 % par ceux de Lucent, mais c'est la patronne de Lucent, Patricia Russo qui prend la direction. Le rouleau compresseur américain arrive : tous les Français sont progressivement éliminés des postes de direction. Un Américain est nommé directeur de la sécurité, et un cabinet anglo-saxon mène l'enquête en liaison avec le DOJ pour faire la chasse aux mauvaises pratiques. Ils vont jusqu'à installer une hotline aux États-Unis, sur laquelle les salariés d'Alcatel sont invités à dénoncer les mauvaises pratiques de façon anonyme par SMS.

En 2009, Alcatel se sépare de ses commerciaux, le réseau est décapité. Le même processus est à l'oeuvre à chaque fois : le réseau commercial, prétendument coupable de tous les maux de la terre est décapité. En 2010, un accord est passé avec le DOJ : Alcatel est condamné à verser une amende de 137 millions de dollars à la justice américaine – notons qu'Alcatel ne paiera, quelques années plus tard, que 10 millions de dollars d'amende au Costa Rica qui était pourtant le principal lésé dans cette affaire… Depuis, un Français, l'avocat Laurent Cohen-Tanugi, surveille l'entreprise avec dix auditeurs : tous les jours, il faut lui communiquer tous les documents et les renseignements qui sont envoyés aux États-Unis. C'est une descente aux enfers. De plus, comme les Américains ne sont pas des modèles de bonne gestion, Patricia Russo s'est révélée une mauvaise gestionnaire, et Alcatel a enregistré 800 millions de pertes annuelles pendant dix ans. Et au total 30 000 licenciements…

Alstom a été victime du même processus, à une différence près : le groupe a résisté plus longtemps et n'a pas voulu plaider coupable immédiatement. Les Américains ont arrêté Frédéric Pierucci, l'un des anciens dirigeants de l'entreprise. Dans leur audition, j'ai entendu que les syndicats prenaient sa défense. Il faut dire que la manière dont on s'est comporté avec lui n'est pas digne. Il est aujourd'hui en prison. Je crois savoir, monsieur le président, que vous avez envoyé un courrier…

J'ai écrit au Président de la République pour demander que ce monsieur puisse purger sa peine en France.

Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est qu'il a plaidé coupable pour les faits pour lesquels M. Patrick Kron et Alstom ont eux-mêmes fini par faire de même. De façon assez surprenante, M. Kron a oublié son ancien collaborateur dans l'arrangement avec le DOJ. M. Kron a donc pu quitter Alstom avec un bonus tandis que son collaborateur, qui était vice-président d'une importante filiale, a dû retourner en prison aux États-Unis… C'est un père de famille avec de jeunes enfants.

Le 22 décembre 2014, Alstom conclut le fameux accord avec le département de la justice américain. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où le ministre de la justice américain annonce qu'une amende de 772 millions va être infligée en précisant qu'elle devra évidemment être payée par Alstom et non par General Electric comme on avait pu le croire un moment. La vice-ministre de la justice prend ensuite la parole et l'on entend cette phrase hallucinante : « Désormais, on pourra se reposer sur General Electric pour fliquer le comportement d'Alstom ». « Fliquer » : le mot est fort !

Pour son documentaire L'anti-corruption, l'arme fatale américaine, la journaliste Emmanuelle Ménage s'est rendue par deux fois aux États-Unis et a pu, à l'issue de son enquête, établir que General Electric avait été tenue au courant de toutes les étapes de l'enquête menée par le DOJ. L'entreprise connaissait parfaitement le contenu de l'accord et savait notamment qu'Alstom n'avait pas la trésorerie suffisante pour faire face à l'amende colossale de 1,5 milliard de dollars dont elle était menacée initialement. On peut donc parler d'une relative collusion entre le département américain de la justice et General Electric.

Cette affaire pose clairement la question : pourquoi la France n'a-t-elle pas pris conscience plus tôt de cette offensive que mènent les Américains à travers leur droit dont ils se servent pour appliquer leurs normes au monde entier ? Pourquoi a-t-il fallu attendre la loi Sapin II pour mettre en place des règles anti-corruption en France ?

Je vous mets en garde : la prochaine étape sera la mise en cause d'Airbus. Le groupe se trouve pris exactement dans le même processus que les trois entreprises que j'ai citées. Nous en sommes au stade où Tom Enders s'est auto-dénoncé à la justice britannique et à la justice française, en espérant échapper à une offensive du département de la justice américain en vertu de la règle qui veut qu'on ne puisse être poursuivi pour le même motif dans plusieurs pays différents. À ceci près qu'il semblerait que le Serious Fraud Office britannique travaille toujours main dans la main avec le DOJ… Certains prétendent même qu'ils se partagent les amendes à parts égales – mais cette affirmation demande à être vérifiée. Vous pourriez d'ailleurs poser des questions à ce sujet puisque vous avez le pouvoir d'obtenir des réponses.

Nous en sommes au stade où Airbus a fait entrer plusieurs cabinets anglo-saxons pour préparer les dossiers de défense ; ils ont donc accès à tous les documents. Les avocats disent qu'ils ne sont pas obligés de transmettre les informations au gouvernement américain, mais les Big Four, c'est-à-dire les quatre plus grands cabinets d'audit internationaux, y sont obligés. Airbus est dans une situation telle qu'il n'a plus rien de secret. De surcroît, tous les agents commerciaux ont été liquidés, ce qui est source de grandes difficultés car de multiples procès sont en cours. Le DOJ commence à vouloir se saisir de l'affaire. Et s'il le fait, cela posera un énorme problème. Je ne sais pas comment Angela Merkel et Emmanuel Macron vont réagir.

Nous portons une responsabilité collective. Fort heureusement, il y a des choses qui marchent. Peut-être pourra-t-on parler de solutions à apporter. Il y a encore des choses sauvables, y compris chez Alstom. Il y a une politique industrielle à mener dans les semaines et les mois qui viennent. Pour le reste, cela relève de décisions horizontales.

Il faut croire en notre industrie car il n'y a pas d'économie moderne sans industrie, numérisée bien sûr, et sans actifs industriels.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, je souscris pleinement à l'analyse de M. Quatrepoint, qu'il s'agisse de la financiarisation, de la priorité donnée par l'Union européenne aux consommateurs par rapport aux producteurs, ou de l'extraterritorialité du droit américain. C'est le privilège des aînés que de pouvoir faire avec brio de telles mises en perspective.

S'agissant d'Airbus, mesdames, messieurs les députés, permettez-moi d'insister deux fois plutôt qu'une. Ce qui est en train de se jouer est excessivement grave. On se gargarise de ses succès alors que le groupe, demain, peut rapidement se retrouver en très mauvaise posture. Tom Enders a voulu faire d'Airbus, selon ses termes, une « entreprise comme les autres » en réduisant la présence des États et en normalisant ; du coup, un risque très réel pèse sur son indépendance.

On peut penser ce que l'on veut des méthodes commerciales, mais vouloir se passer de ses anciens agents commerciaux, c'est aller aux devants des ennuis. Airbus a rendu hommage la semaine dernière, à l'occasion de son départ à la retraite, à John Leahy, son super-vendeur, sans doute le meilleur vendeur de toute l'histoire de l'industrie aéronautique, qui a oeuvré pendant trente ans pour l'entreprise ; mais quelques mois auparavant, l'entreprise a passé par-dessus bord les hommes qui, sur le terrain, ont permis à Leahy de finaliser ses contrats…

S'agissant plus largement des politiques industrielles, je voudrais vous dire quel a été notre sentiment à la rédaction de L'Usine nouvelle quand ont été annoncés le rachat d'Alstom par Siemens et l'accord entre STX et Fincantieri. « Triste épilogue d'un désastre industriel » ai-je titré. Il aurait très facile de hurler avec les loups et de fustiger le gouvernement d'Edouard Philippe, voire les gouvernements des deux précédents quinquennats – certains s'en sont chargés, je leur laisse ce rôle. Il aurait été facile aussi de jouer sur la fibre nationaliste pour mieux critiquer le mariage d'Alstom avec les activités ferroviaires de Siemens et l'intégration de STX dans le groupe italien Fincantieri. Nous ne l'avons pas fait car nous avons un peu de mémoire : nous savons d'où viennent ces entreprises. Alstom et STX formaient avec Alcatel et Nexans, ancien Alcatel Câbles bâti à partir de Câbles de Lyon, les quatre piliers de la Compagnie générale d'Électricité (CGE), conglomérat précisément créé pour jouer dans la cour des General Electric et des Siemens.

Je ne reviendrai pas ici sur les conditions du départ de Pierre Suard du groupe Alcatel. Des procédures ont été lancées contre lui et il a été innocenté, mais dans une relative discrétion du reste, sans que son honneur lui ait été totalement rendu. Son successeur, Serge Tchuruk, polytechnicien lui aussi, a eu la brillante idée de casser la CGE en deux entités distinctes : Alcatel, d'un côté, Alstom, de l'autre. Louis Gallois, un sage parmi les sages, s'est dit « rempli d'une certaine tristesse » par la vente d'Alstom, entreprise qui sera allée « de déboires en déboires, de mauvaise gestion en mauvaise gestion ». C'est pire que cela : M. Tchuruk s'est « gavé » pour employer un mot de la rue – Jean-Michel Quatrepoint a parlé de cette gloutonnerie des nouveaux dirigeants qui ont épousé la tendance à la financiarisation pour leur plus grand profit personnel. La gestion de Tchuruk a été marquée par une suite d'erreurs, à commencer par la trop faible capitalisation d'Alstom, qui explique le premier incident de 2004. Cette stratégie a été un échec total.

Rappelons que c'est Serge Tchuruk qui a popularisé l'idée d'un groupe industriel « fabless », sans usines, s'appuyant avant tout sur la R&D : on allait être plus malins que les autres, on se passerait des usines. Malheureusement, ce concept était le symbole d'une époque : il était partagé par une certaine élite économique, politique mais aussi administrative et médiatique. À la fin des années quatre-vingt-dix et au début des années deux mille, un certain nombre de personnes en France ont considéré que l'industrie c'était quelque chose de sale, de « dégueulasse », une « source d'emmerdements », notamment à cause des syndicats, et qu'il était préférable de conseiller à ses enfants, après un passage à Polytechnique par exemple, de se diriger plutôt vers la finance ou dans des cabinets spécialisés. En disant cela, j'exagère à peine…

Souvenez-vous : au début des années 2000, le Conseil d'analyse économique a publié 2000 un rapport cosigné par Lionel Fontagné auquel je me réfère souvent. On y soulignait le mauvais positionnement des produits industriels français, qui se situaient trop en milieu de gamme, exception faite des industries aéronautique et spatiale, de la défense, du luxe et de la chimie pharmaceutique. Où en est-on dix-sept ans plus tard ? L'économiste Patrick Artus le résume ainsi : « On produit une qualité espagnole avec des coûts de revient allemands !»… Formule peut être caricaturale, mais on n'est malheureusement pas loin du compte : mis à part les secteurs que j'ai cités, notre positionnement reste médiocre. Comme au début des années 2000, les grandes entreprises du CAC40 ont choisi de se développer à outrance à l'étranger. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, compte tenu des impératifs de la mondialisation qui impliquent un déploiement sur tous les continents. Le problème est qu'elles l'ont fait en réduisant leur empreinte en France, beaucoup plus que ne l'ont fait les entreprises allemandes ou italiennes.

Ensuite, il y a ceux qui savent bien faire et ceux qui font moins bien. Michelin, par exemple, a fermé plusieurs sites, en mettant les moyens, c'est-à-dire en retrouvant des emplois aux salariés et en réindustrialisant. Mais il ne faut pas perdre de vue que la fermeture d'une usine s'accompagne de la perte de tous les services qui vont avec, dimension dont on ne parle jamais assez. Quand bien même il n'y a pas de licenciements secs, il y a de toute façon, à terme, perte de la valeur ajoutée pour tout un territoire.

Il y a cependant des motifs de croire sinon à un renouveau de l'industrie française du moins à la possibilité de stabiliser son évolution et d'arrêter la dégringolade. Cette année, l'investissement industriel a repris, le dispositif fiscal de suramortissement a eu des effets et la prise de conscience qu'il faut se préparer à l'industrie du futur s'approfondit.

J'aimerais revenir sur les filières qui marchent bien : le luxe, l'aéronautique, la défense, la chimie pharmaceutique, je l'ai dit. Si l'on prête attention à leur fonctionnement, on se rend compte que ce sont les mieux organisées en France : on y voit des chefs d'entreprise, les grands donneurs d'ordres qui coopèrent autour de programmes de recherche, de recrutement, qui s'entendent pour aider leurs sous-traitants à monter en puissance, à s'équiper. Prenons l'exemple de l'aéronautique avec le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS) : quand il y a des réunions, les patrons des entreprises membres y assistent en personne. Le groupement continue à développer la filière et a même mis au point des outils de financement pour aider les PME à investir. Les entreprises qui le composent sont confrontées à un formidable défi de montée en puissance au cours des dix prochaines années et il y a des chances qu'elles y parviennent, compte tenu de l'osmose qu'elles ont su créer entre elles.

On retrouve un peu la même chose dans l'industrie du luxe avec la « Cosmetic Valley » qui s'étend de la région Centre à la Normandie. La filière s'est organisée pour investir dans des plateformes de recherche et pour mener une lutte contre la contrefaçon. Et il y a un fonctionnement analogue dans la défense avec le Groupement des industries de construction et activités navales (GICAN) et le Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres (GICAT). Ces modes d'actions de groupe sont à prendre en compte.

A contrario, la filière ferroviaire française s'est auto-sinistrée. Il n'y a aucune coopération entre ses différentes composantes. Certaines tentatives ont été lancées mais aucune n'a abouti et il y a toute raison de penser que le dépeçage va se poursuivre. Il a beaucoup été question du rachat d'Alstom par Siemens mais on a moins parlé de Faiveley Transport, très belle entreprise du Nord qui a été rachetée par des Américains. À cela s'ajoute la concurrence des Chinois : quand on voit comment les autorités chinoises ont fusionné les deux principaux constructeurs nationaux pour créer de toutes pièces une nouvelle entité capable de répondre à des appels d'offres avec des propositions 20 % à 30 % moins chères que les grands constructeurs occidentaux, il y a du souci à se faire…

Vous vouliez que nous évoquions les entreprises stratégiques. Je ne sais pas s'il m'appartient d'en donner une définition. J'aimerais plutôt évoquer la politique des Américains, libéraux dans leurs principes, très interventionnistes et protectionnistes dans les faits. M. Patrice Caine, le patron de Thales, est de ceux qui réclament la création d'un équivalent français, voire européen, de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), agence du département de la défense américain chargée de la recherche et développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire, qui est à l'origine de sociétés high-tech comme Palantir. C'est un outil qu'il serait en effet intéressant de créer.

Ces dernières années, il n'y a pas eu que des mauvaises choses en matière de politique industrielle. La création de Bpifrance a été tout à fait bienvenue. Elle a su rassembler des moyens auparavant dispersés et imposer sa marque. Le dynamisme de Nicolas Dufourcq, son directeur général, explique une grande partie de son succès. Ses actions pour faire grossir les PME et aider les entreprises de taille intermédiaire (ETI) à croître sont assez remarquables.

Pensons encore à la création du label French Tech. Son logo, ce coq rose en origami, a pu faire sourire au début mais il s'est révélé très vite un outil de marketing intelligent pour toutes les entreprises numériques dans ce pays. J'aurai une anecdote à ce propos. En 2012, alors que le patron de Publicis n'avait pas encore popularisé le thème de l'uberisation de l'économie, L'Usine nouvelle a décidé de consacrer pour la première fois un numéro thématique à la France du numérique. Région par région, territoire par territoire, nous avons sélectionné des entreprises du numérique, qu'il s'agisse de pure players ou d'entreprises traditionnelles ayant adapté leur business model. Nous ne savions pas quelle illustration choisir pour la couverture ; nous avons finalement décidé après quelques hésitations de mettre un des personnages des « Lapins crétins », cette série animée développée par les studios d'Ubisoft à Montpellier. Nous pensions prendre au dépourvu le lectorat traditionnel de notre magazine, composé des cadres très diplômés des entreprises industrielles. En réalité, c'est le contraire qui s'est passé : dans les mois qui ont suivi, on nous en parlait encore car cela rencontrait une envie. Le label French Tech est venu couronner cette évolution. Il est intéressant de voir que les polytechniciens ne pensent plus forcément à aller travailler à la City ou à Wall Street, mais ont plutôt envie de créer une start-up ou d'entrer dans une entreprise du numérique.

Bpifrance vient de lancer après des mois de préparation un nouveau label, La French Fab, sur le même principe que La French Tech. Il repose sur la volonté de redonner de la fierté à l'industrie. C'est en ce sens que votre commission pourrait aussi oeuvrer utilement.

L'industrie française – Jean-Michel Quatrepoint l'a fort bien expliqué – a été maltraitée par nos élites pour diverses raisons, par gloutonnerie mais aussi par méconnaissance. Il y a trop de Français pour qui les métiers de l'industrie sont encore entachés par l'image des « 3 D » comme on dit aux États-Unis – dirty, difficult, dangerous –, des métiers sales, difficiles, dangereux dont les natifs ne veulent pas entendre parler. Au cours de ma carrière, j'ai visité des dizaines et des dizaines d'usines et j'aime toujours autant le faire. Toutes ne m'ont pas laissé de bons souvenirs : certaines fabriques de porcelaine tout droit sorties du XIXe siècle, des entreprises textiles soumises à une terrible course aux rendements, des usines d'emboutissage où les ouvriers étaient obligés de mettre des manchons pour éviter que leurs avant-bras ne soient écrasés par les presses, ou encore, dans l'agroalimentaire, des usines de découpe de la viande en Bretagne. Mais l'essentiel du travail dans l'industrie est tout sauf cela : ce sont des postes qui méritent d'être connus, et mieux payés, en général, que dans les autres secteurs.

C'est une réalité qui est peu mise en avant. Malheureusement, depuis des années, on ne parle de l'industrie qu'à l'occasion d'un sinistre ou seulement le temps d'une campagne électorale. Nous devons redonner de la fierté à l'industrie française. Ce matin, le Président de la République a signé des contrats importants au Qatar : le futur métro de Doha, le Rafale, des blindés, tous équipements fabriqués dans des usines françaises dont on ne parle que peu.

Il n'y a aucune raison pour que l'industrie en France ne perdure pas. Je ne parle pas de remonter sa part dans le PIB ; cela m'étonnerait qu'on y arrive. Mais au moins pourrait-on limiter la casse en faisant en sorte de la stabiliser.

L'industrie automobile est un bon exemple. C'est un secteur qui pouvait paraître en difficulté et qui compte aujourd'hui trois des fournisseurs les plus innovants au monde. Valeo est un formidable exemple de renaissance. Quand Jacques Aschenbroich, son patron, est arrivé à sa tête, c'était une entreprise qui doutait d'elle-même, après des années de management de la terreur. Il a mis le paquet sur l'innovation et elle est devenue l'entreprise qui dépose le plus de brevets en France. Quand il dit que le véhicule autonome, ce ne sont pas les constructeurs ou Google qui le développent mais Valeo, il ne se trompe pas car c'est Valeo qui conçoit et fabrique les différents éléments nécessaires à son fonctionnement.

Je terminerai par le cas de PSA et de Renault. On ne dira jamais assez combien le choix de racheter Dacia et de se tourner vers le low cost a été intelligent de la part de la direction de Renault, tout comme l'alliance avec Nissan. Mon seul regret, c'est que Carlos Ghosn ait attendu un peu trop longtemps pour rénover la gamme des véhicules fabriqués par Renault, ce qui a conduit à une perte de parts de marché, même si le groupe est bien reparti. Avec PSA, nous avons l'exemple d'une intervention intelligente de l'État : c'est lui qui a invité la famille Peugeot à passer la main alors qu'elle était devenue un obstacle au bon développement du groupe. Quel pays en Europe, à part l'Allemagne, peut s'enorgueillir d'une industrie automobile aussi puissante ?

Je vous remercie, messieurs.

Mes questions ont trait aux dispositifs législatifs. La loi est censée donner des pouvoirs aux ministres dans les domaines que vous avez évoqués. Il y a d'abord l'autorisation des investissements étrangers dans des secteurs stratégiques : cette procédure a été renforcée par le décret pris par Arnaud Montebourg en 2014 mais le Traité de Rome reconnaissait déjà ce pouvoir et la loi de 1966 sur les relations financières avec l'étranger a posé des règles en ce domaine. Quel est votre regard sur l'effectivité du pouvoir du ministre en la matière ? Comment sont négociées les lettres d'engagement demandées aux industriels ou aux fonds d'investissement lors d'un rachat ou d'une fusion ? Par ailleurs, qu'en est-il de l'application de la loi dite « de blocage » du 26 juillet 1968 ? Aux termes de la législation française, un chef d'entreprise n'est pas censé fournir des documents sans l'autorisation expresse du Gouvernement. Pensez-vous que certaines personnes dans ce pays se soucient encore de faire respecter cette loi ? Si tel n'est pas le cas, comment est-elle contournée ?

Mon autre question porte sur Alstom. Siemens n'a jamais caché son intérêt pour le rachat de la branche énergie d'Alstom. Jusqu'en 2014, le groupe allemand a proposé de lui céder en contrepartie la totalité de ses activités de mobilité. Cela aurait permis de créer deux « vrais » Airbus 100 % européens, l'un dans le domaine de l'énergie, l'autre dans le domaine ferroviaire. Pourquoi cela ne s'est-il pas fait ? Pourquoi a-t-on laissé faire, d'un côté, les Américains, de l'autre, les Allemands, au point qu'il ne reste plus grand-chose de français ?

S'agissant de l'autorisation d'un investissement étranger, il faudrait disposer de solutions alternatives. Or le ministère des finances n'en a pas puisque Bercy ne pense pas dans ce domaine. Il se retrouve donc devant le fait accompli… Vous pouvez toujours bloquer un investissement, mais il faut derrière une solution de remplacement. C'est la même chose pour la loi du 26 juillet 1968 : il faut oser prendre une telle décision. Mettez-vous à la place du responsable d'une entreprise mondialisée – le même raisonnement est valable pour les autorisations relatives aux investissements étrangers : vous ne pouvez pas aller à l'encontre des Américains. BNP Paribas a cédé car, si elle ne pouvait plus utiliser de dollars et avoir des filiales aux États-Unis, cette entreprise était morte. De la même façon, Alstom a cédé in fine car elle ne pouvait prendre le risque que soixante dirigeants ne puissent plus voyager pour cause de mandats d'extradition américains. Les entreprises cèdent donc face aux Américains car aucun responsable d'une entreprise internationalisée, mondialisée ne peut se permettre de leur refuser des documents.

Ma question portait sur le fait que la loi du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères précise que le chef d'entreprise doit informer le Gouvernement. Certes, aucune sanction pénale n'est prévue dans l'article en question, mais, à l'heure actuelle, les entreprises n'informent pas le Gouvernement.

Mais, ensuite, il faudrait que le Gouvernement en fasse quelque chose… Lorsqu'on a découvert que François Hollande était écouté par la National security agency (NSA), avez-vous constaté des réactions en France ?

Angela Merkel a réagi car, en Allemagne, une affaire parallèle impliquait la Central intelligence agency (CIA) et le Bundesnachrichtendienst (BND), le service de renseignements allemand – le responsable de la CIA à Berlin a été expulsé. Mais, de son côté, François Hollande n'a pas bronché. On nous explique, mais en off, que nous dépendons des Américains, notamment au Sahel : si nous nous les mettons à dos, les troupes françaises deviendront aveugles et sourdes !

De la même façon, le Gouvernement français aurait peut-être pu anticiper en faisant de l'intelligence économique pour savoir ce que préparaient les entreprises américaines en matière d'extraterritorialité du droit. Mais, depuis 1991, la direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) ne produit plus d'informations économiques : nous vivons dans une mondialisation heureuse où nous n'avons que des amis et des partenaires. Et on n'espionne pas ses partenaires…

Un dernier élément, Siemens avait voulu racheter les activités « Energie » d'Alstom en 2003, ce qui explique d'ailleurs l'hostilité viscérale de Patrick Kron, du management d'Alstom et des syndicats d'Alstom vis-à-vis de Siemens. Il est vrai qu'à l'époque, Siemens avait tout fait pour faire capoter l'opération auprès de la Commission européenne, les Allemands y étant bien introduits en matière industrielle. Les autorités françaises ont réussi à bloquer cela. C'est sans doute l'un de nos derniers actes de politique industrielle. Ensuite, nous avons commis d'autres erreurs…

Aujourd'hui, nous ne pourrions pas refaire Airbus car il s'agit d'un accord entre deux gouvernements. À l'époque, l'Allemagne n'avait pas la puissance dont elle dispose aujourd'hui et la France en avait beaucoup plus…

Mais, pour le train à grande vitesse, on aurait pu imaginer un groupement d'intérêt économique (GIE) au sein duquel Alstom et Siemens auraient mutualisé leurs moyens.

Il faut un patron dans un groupe, même dans une coopération. Chez Airbus, pendant longtemps, le patron était français. Il ne l'est plus. Atos est un excellent exemple de coopération franco-allemande. Siemens n'a jamais été très performant en informatique, les Français sont meilleurs en la matière. Nous, Français, avons détruit un Airbus de l'informatique en 1975. Je l'ai vécu au jour le jour puisque je travaillais au Monde à l'époque – j'avais même écrit « French ordinateur ». Cela a fait la une du Monde : déjà, à l'époque, la France a choisi les États-Unis plutôt que l'Europe. Valéry Giscard d'Estaing et, son ministre, Michel d'Ornano ont rompu un accord dans lequel Siemens était partie prenante avec la Compagnie internationale de l'Informatique (CII) et Philips. C'était une très grave erreur. Du coup, nous ne sommes jamais réellement revenus dans la course et dans le secteur du matériel informatique.

Mais Atos est une espérance et Siemens, qui connaît ses faiblesses en informatique, a vendu ses activités informatiques à Atos, prenant, en contrepartie, 18 % du capital d'Atos. Sauf qu'Atos a un bon patron, Thierry Breton, qui connaît son métier. D'ailleurs, il a racheté Bull qui ne représentait plus grand-chose, mais disposait encore d'un savoir-faire et de compétences. Cela nous a permis de développer des ordinateurs quantiques. Nous venons d'en vendre un aux États-Unis. On peut donc s'appuyer sur Atos pour développer une politique industrielle, y compris avec l'Allemagne – du fait de la présence de Siemens – dans le numérique et le big data. Les exemples existent donc, mais il faut toujours un patron, un leader dans un projet. Hormis dans le cas la coopération entre Safran et General Electric pour la fabrication des moteurs CFM56 qui équipe les Airbus et les Boeing, je ne connais pas d'exemple de partage à 50-50 qui fonctionne.

Nous avions rencontré M. Poupart-Lafarge, le patron d'Alstom, juste avant qu'Alstom Transport ne devienne autonome. À l'époque, il lorgnait plutôt sur la branche « Signalisation » du groupe Thales, où se dégagent les profits les plus importants. Thales lui a opposé une fin de non-recevoir, précisément parce que c'était une activité tout à fait rentable. Thales se présente comme l'un des groupes les plus high-tech de France – ce qui est d'ailleurs le cas. M. Poupart-Lafarge a alors compris qu'il allait rester seul. Quand il a vu se créer ce monstre grâce à la réunion des deux groupes de la construction ferroviaire chinois, il a compris qu'à terme, il serait dans une seringue. Les Chinois ont pu soumissionner à des appels d'offres en étant 20 à 30 % moins chers. Ils se sont même payé le luxe de prendre un marché au Québec, au nez et à la barbe de Bombardier. Quand Siemens a fait sa proposition, M. Poupart-Lafarge et le management d'Alstom ont sans doute tout simplement estimé qu'il n'y avait pas d'autre échappatoire. Aurait-il été possible de faire autrement ? Cela relevait d'une décision politique forte, d'un accord d'État à État, mais je ne suis pas sûr que cela ait véritablement été étudié…

Monsieur Quatrepoint, je vous remercie d'avoir rappelé que la situation d'Alstom ne date pas d'hier ou même d'avant-hier, mais d'un bon quart de siècle. C'est bien une succession d'erreurs stratégiques des dirigeants de l'entreprise durant plusieurs décennies qui a mené au désastre industriel.

Je remercie également M. Gateaud d'avoir rappelé que l'industrie est diverse et que certaines industries vont bien, même si on en parle peu, qui regroupent des compétences, créent des labels – comme La French Tech ou La French Fab – et ne se différencient pas toujours sur le prix, mais aussi sur la qualité, en déployant d'autres arguments face à la concurrence.

Vous avez dénoncé la vision parfois négative du grand public et de nos élites sur notre industrie : n'est-ce pas lié au fait justement que l'on se focalise en permanence sur ce qui ne va pas, sur quelques plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) dramatiques et alarmants, et non sur les succès industriels ? Je partage votre analyse à 2 000 % : nous devons retrouver notre fierté industrielle. Je suis convaincu que les députés de cette commission connaissent tous, dans leurs circonscriptions, des succès dans l'industrie légère ou lourde, y compris avec des investisseurs étrangers. Dans ma circonscription, Novo Nordisk est une entreprise danoise qui investit et crée des emplois. On n'en parle pas beaucoup… Vous avez évoqué la « Cosmetic Valley », basée à Chartres. Effectivement, je connais beaucoup d'entreprises florissantes en cosmétique et elles sont parfois étrangères. Comment valoriser notre industrie ?

S'agissant des investisseurs étrangers en France, Monsieur Quatrepoint, vous avez indiqué que Mme Merkel favorisait les intérêts des entreprises allemandes et que nous ne favorisions pas toujours les intérêts des entreprises françaises. Vous avez probablement entendu les syndicats que nous avons auditionnés, notamment ceux de STX. Leur message est clair : qu'importe la nationalité, c'est la stratégie qui compte. Ce n'est donc la couleur du passeport – surtout quand on parle d'entreprises ou d'investisseurs européens –, mais bien la vision stratégique et la façon dont s'y prendre pour arriver à de bonnes performances économiques. J'irai même plus loin : ne serions-nous pas en train d'oublier tous les investisseurs étrangers en France avec lesquels les choses se passent bien ? On n'a pas forcément envie de dénoncer la couleur de leur passeport, mais plutôt de reconnaître la qualité de leur stratégie industrielle. La nationalité des investisseurs est-elle pour vous un élément déterminant de la qualité de la stratégie industrielle de l'entreprise ?

S'agissant des investisseurs français à l'étranger, M. Gateaud, vous avez participé le 1er octobre à une émission sur France Culture sur le thème : « L'industrie française est-elle soluble dans l'Europe ? ». Vous avez notamment dit qu'on ne parlait assez des entreprises françaises qui rachètent souvent des entreprises étrangères, en citant l'étude du cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC) publiée en 2017 : ainsi, en 2016, 93 entreprises allemandes ont été rachetées par des entreprises françaises contre seulement 25 entreprises françaises achetées par les entreprises allemandes. N'a-t-on pas tendance à se focaliser exclusivement sur les investisseurs étrangers en France en oubliant tous les investisseurs français qui investissent massivement à l'étranger, pour lesquels les choses se passent bien et dont on peut être fier ? Or on n'en entend jamais parler…

J'ai l'habitude de poser cette dernière question à tous nos interlocuteurs : qu'est-ce qu'une entreprise « stratégique » ? Si l'on pose la question à chacun des députés ici présents, chacun aura sa liste d'entreprises et de secteurs stratégiques. Au final, quand on ramassera les copies, on constatera que personne n'a la même vision de ce qu'est une entreprise véritablement « stratégique ». Quelles sont les entreprises pour lesquelles on accepte des investisseurs étrangers, un départ à l'étranger ou, éventuellement, une faillite ? Quelles sont les entreprises qui doivent pouvoir se développer sans que l'État ait un droit de regard sur la stratégie, puisqu'elles ne sont pas considérées comme « stratégiques » ? La définition est loin d'être évidente…

Votre première question rejoint la troisième : vous avez raison, il y a de très bons investisseurs étrangers en France. General Electric était considéré comme tel d'ailleurs : on citait le partenariat avec Safran, les activités médicales de la Compagnie générale de radiologie (CGR), rachetées à Thomson en 1988. Mais General Electric n'est plus un bon investisseur étranger en France : ses décisions ne sont plus des décisions industrielles rationnelles, elles deviennent purement financières. L'actionnaire financier, notamment les fonds activistes – soyons clairs – ont pris du poids au sein du conseil d'administration. Ces fonds sont très actifs. Leurs intérêts ne sont pas compatibles avec ceux de la collectivité France. Quels sont les intérêts de notre collectivité ? C'est de garder des compétences et un savoir-faire, de conserver la valeur ajoutée sur notre territoire et de bénéficier de rentrées fiscales. Je suis partisan de demander aux groupes multinationaux de publier leurs comptes pays par pays. C'est d'ailleurs ce qu'envisage l'OCDE. Évidemment, quelques multinationales françaises n'y sont pas très favorables, mais je maintiens qu'il est nécessaire de disposer des bonnes informations afin d'évaluer les retours sur investissement : car il y a investissements « gagnant-gagnant » ; je suis pour, on n'en parle pas car ils ne posent pas de problèmes. À l'inverse, quand ce sont des investissements « perdant-perdant » pour le pays et même pour l'entreprise, je suis contre. Les syndicats vous en ont parlé : chez General Electric, on assiste à un réel changement de management. Les syndicats vous ont bien expliqué comment on faisait quand on veut tuer son chien : on dit qu'il a la rage… Par le biais de la comptabilité interne, on pèse sur telle ou telle activité, puis on explique qu'elle n'est pas rentable.

S'y ajoute le problème des plans de charge : un investisseur étranger digne de ce nom réfléchit au vu du plan de charge. General Electric aurait dû s'en préoccuper car il gère des activités cycliques. Comment cela se passait-il avant ? Dans le secteur ferroviaire, les commandes sont honorées sur plusieurs années et suivies d'une période de creux. Un directeur général de l'industrie, haut fonctionnaire, avait ainsi pris sur lui de financer l'achat de rames TGV à Alstom, par le biais de crédits de recherche-développement dont il avait la maîtrise, en sachant pertinemment que la SNCF ne passerait commande que deux ans plus tard. L'État jouait ainsi son rôle de facilitateur, en permettant la transition. Aujourd'hui on ne le fait plus.

Sur le site internet de L'Usine nouvelle, nous avons une rubrique « Le quotidien des usines », alimentée par nos correspondants en région qui nous font part des principaux investissements dans les usines. Cette année, les mauvaises nouvelles ont quasiment disparu et les bonnes nouvelles sont légion, particulièrement depuis la rentrée : dans quinze jours, nous allons d'ailleurs publier un bilan soulignant que la France est redevenue créatrice nette d'usines. La France attire un grand nombre d'investisseurs étrangers et très importants, notamment dans la pharmacie. Il est également vrai que les investisseurs étrangers ont pendant longtemps été sensibles à la « grosse caisse » – ce n'est plus une petite musique… – du déclinisme et aux blocages de l'économie française. Cela ne nous a sans doute pas aidés lorsque des arbitrages étaient pris par des conseils d'administration situés à des milliers de kilomètres.

Je prendrai un seul exemple : Siemens a acheté Matra Transport. Matra Transport, rappelez-vous, c'est l'inventeur du véhicule automatique léger (VAL), le métro de Lille et de Rennes. Pendant des années, Siemens s'est comporté comme un serpent à digestion très lente. Puis, avec le changement de management en Allemagne, les personnels de Matra Transport ont compris leur douleur… Le meilleur investisseur peut donc aussi se révéler le pire, en fonction de différents éléments, y compris internes – changement de management, de décisions, etc.

Vous voulez dire que l'on est moins protégé. Mais cela se déroule sur de très longues périodes et Siemens a éventuellement cédé certaines participations. Nous essayons de comprendre la réciprocité des constructions.

En termes d'investissements français à l'étranger – j'en ai parlé dans mon propos liminaire –, la volonté des entreprises du CAC 40 d'accompagner le phénomène de mondialisation est indéniable. Prenez un groupe comme Engie – l'ex-GDF Suez. Sous la direction de Gérard Mestrallet, Engie a racheté il y a quelques années International Power. Ce groupe, plus ou moins financier, un peu industriel, est devenu le premier énergéticien mondial par succession de rachats. Je pourrais en prendre beaucoup d'autres : l'actuel président de la Fédération des industries mécaniques, Bruno Granjean, qui dirige une petite boîte, REDEX, spécialisée dans les réducteurs et les pièces très particulières, vient de passer ces dernières semaines au Bade-Wurtemberg où il a racheté une entreprise allemande. Vous avez raison, on ne parle jamais trop des succès.

Cet expansionnisme français à l'étranger ne m'aurait pas choqué, si, dans le même temps, il n'y avait pas eu des décisions défavorables à l'investissement en France et au « Made in France ». C'est tout de même ce qui s'est passé… Un certain nombre de chefs de grandes – ou moins grandes – entreprises a considéré que la base coût était trop importante en France. Il a fallu attendre le rapport Gallois de 2012 pour que l'on mette le doigt sur la baisse des marges et de la vitalité des entreprises, ainsi que sur les forts coûts de main-d'oeuvre.

Bien sûr, c'était identifié avant, mais c'est ce qui a convaincu les pouvoirs publics de prendre des mesures.

Je vous renvoie la question : quelle est la responsabilité d'un politique, d'un Président de la République ? C'est d'abord d'assurer la sécurité alimentaire de sa population, autrement dit de lui donner à manger. C'est ensuite de la défendre, c'est-à-dire avoir un outil de défense. C'est enfin de veiller à ce que l'économie fonctionne ; et pour que l'économie fonctionne – je ferai une analogie avec le corps humain –, il faut à la fois un système sanguin et un système nerveux. Le système sanguin, c'est l'énergie et l'électricité. Vous n'avez pas besoin de bombes atomiques pour détruire un pays : coupez l'électricité et tout s'arrête… Le système nerveux, ce sont les données, ce qu'on appelle le numérique et que j'appelle l'« e-conomie ». C'est stratégique aujourd'hui. Nous devons être souverains sur l'ensemble de ces secteurs : souveraineté alimentaire, souveraineté de défense, souveraineté énergétique et souveraineté numérique.

Je vous remercie de nous faire partager votre vision de ce gâchis industriel que l'on constate depuis un certain nombre d'années. Vous l'avez dit, nous avons l'impression de revoir chaque fois le même film, avec la même communication un peu stéréotypée, qui présente l'opération de fusion ou de reprise comme une alliance « entre égaux » permettant – forcément – le maintien de l'emploi et la création d'un champion. Or, à la fin, on se retrouve très souvent avec un plan social… Cela montre que les alliances « entre égaux » ne sont pas une réussite : il y en a toujours un qui impose ses vues à l'autre. Chacun des membres de cette commission d'enquête souhaite que l'on puisse vraiment tirer les leçons de ces différents gâchis, car nous avons vraiment l'impression que ce n'est pour le moment jamais le cas. Comment expliquez-vous que nous tombions systématiquement dans le piège ?

Par ailleurs, comment pourrions-nous faire en sorte que cette commission soit utile et permette de renforcer le contrôle des engagements pris ? C'est souvent le problème : des engagements sont pris, mais on ne parvient pas à les faire respecter. Enfin, comment contrôler de la meilleure façon l'arsenal des investissements étrangers ?

Je vous remercie pour vos exposés précis. Monsieur Quatrepoint, vous avez évoqué le rôle de l'inspection générale des finances dans cette faillite industrielle. Pourrait-on aller plus loin et dire que, si l'État ne réagit pas, c'est à cause de la porosité très forte entre ces capitaines d'industrie, notamment issus de l'inspection générale des finances, et cette même inspection, qui dirige Bercy ? Autrement dit, le pantouflage n'est-il pas une des causes de cette faillite industrielle ?

Si on revient sur Alstom, quand le DOJ a demandé à l'entreprise de lui fournir la totalité de ces données, l'État avait les moyens juridiques de s'y opposer : il peut interdire le transfert de données d'entreprises stratégiques vers l'étranger. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ?

Monsieur Gateaud, vous avez parlé du Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS), très intéressant. Mais il y a aussi le Groupement des industries de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres (GICAT) et le Groupement des Industries de Construction et Activités Navales (GICAN), et ces trois organismes ne se coordonnent pas toujours : entre le Rafale et l'Eurofighter, il n'y a pas eu coopération au sein du GIFAS. Mais s'ils existent, coopèrent et se coordonnent, c'est grâce à la volonté publique de disposer d'une industrie de défense. La loi de programmation militaire alimente ces industries, en fournissant un plan pluriannuel d'investissement à l'ensemble des fournisseurs d'un même secteur. N'est-ce pas cette implication de l'État qui explique le succès de ces entreprises ?

Concernant Airbus, je vous remercie d'avoir exprimé publiquement l'analyse que je porte sur les risques qui pèsent sur cette entreprise. Vous l'avez très bien résumé. Monsieur le président, nous devons inclure Airbus dans le champ de travail de notre commission d'enquête, en plus des trois entreprises déjà concernées. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour créer une commission d'enquête sur ce qu'il sera advenu d'Airbus, alors que nous avons encore les moyens d'agir pour sauver l'entreprise.

Monsieur Quatrepoint, vous avez rappelé l'importance de l'extraterritorialité du droit et la puissance de domination des États-Unis.

À l'échelle européenne, peut-on imaginer une sorte d'arme stratégique susceptible de contrer ce poids important des États-Unis ?

Au moment des différents accords de libre-échange, la création d'une sorte de tribunal international avait été évoquée. Est-ce imaginable ?

Par ailleurs, les États-Unis sont-ils aussi virulents vis-à-vis des grandes entreprises chinoises ? Nous n'entendons pas parler de pénalités à leur encontre.

Vous le savez et vous l'avez signalé, Alstom et notamment son site de Belfort ont été soutenus par une commande publique importante. Le ratio des commandes par emploi sauvegardé nous interroge sur la capacité de l'État stratège à anticiper les mutations économiques et les mutations territoriales…

Mon territoire – le nord de la France – a connu le déclin du fait d'une ultraspécialisation en sidérurgie, suivi d'une reconversion automobile, en partie réussie. Prochainement, nous allons faire face à des fermetures de réacteurs nucléaires. Nous souhaitons que le développement durable soit une véritable opportunité économique, avec le New Green Deal. Quelle est la place de l'État dans l'anticipation de ces mutations économiques ? Depuis vingt ans, on nous dit que la France doit avoir une politique industrielle. Mais, finalement, ce n'est pas toujours mis en oeuvre. Par ailleurs, quand on voit les sommes d'argent considérables dépensés dans le seul but de maintenir une situation donnée, ne vaudrait-il pas mieux, à Belfort comme ailleurs, sans pour autant abandonner les gens et le territoire, reconnaître que la pertinence n'est plus là et anticiper les mutations et besoins territoriaux ?

Lorsque l'on fait le bilan de ce que l'État a réalisé en trois ou quatre ans pour la filière numérique – surtout dans le soft, les développements dans le hard étant assez faibles – en structurant toute l'offre financière d'accompagnement global pour la création de ces entreprises, notamment de La French Tech, ne pourrait-on envisager de faire la même chose pour l'industrie ? Ne pourrait-on structurer la partie financière, voire, pour toutes les entreprises qui se créent, imaginer un système qui permette de passer du prototype à la production de chaîne ?

On en entend beaucoup opposer le développement des start-up au maintien des usines plus traditionnelles. Pensez-vous, comme moi, qu'il faut de tout pour faire un monde, y compris dans le domaine industriel ?

Il serait un leurre de penser que la France va devenir une « Start-up Nation » comme Israël – qui n'est d'ailleurs pas que cela. Il faut bien entendu favoriser le développement des start-up en France et on a pour cela des avantages dans ce pays : nous avons une école de mathématiques et des grandes écoles, nous formons des gens compétents en matière de cryptographie, de cybersécurité et de numérique. Il était nécessaire de structurer des outils, de développer une marque collective et de faire des efforts – on l'a fait, c'est très bien. Demain, ce n'est plus au « Mondial de l'automobile » de Paris, au salon de Genève ni au salon de Francfort que les constructeurs automobiles auront envie d'être et de présenter leurs nouveautés, mais au « Salon de l'électronique » (CES) de Las Vegas : c'est là-bas que seront présentés tous les développements à venir du véhicule autonome. Reste qu'il est nécessaire de maintenir des usines, ne serait-ce que pour donner de l'emploi aux gens dans les différents territoires. Le drame de notre pays, c'est le chômage massif : avant, il y avait un employeur dans n'importe quelle sous-préfecture ; maintenant, l'employeur, c'est l'hôpital et la mairie. On ne peut pas satisfaire de l'absence d'employeurs ni de « la carte et le territoire », pour reprendre le titre d'un roman fameux.

Vous avez parlé de l'inspection générale des finances. C'est peut-être un lieu commun de parler d'une surreprésentation des grands corps de l'État – notamment des X-Mines – à la tête des grandes entreprises industrielles. Comment expliquer autrement qu'on ait laissé Anne Lauvergeon se fourvoyer jusqu'au bout à la tête d'Areva ? On pouvait admettre sa stratégie de groupe intégré au départ ; mais après, elle n'a fait qu'une succession d'erreurs. Aller construire un réacteur EPR, qui n'avait encore jamais été construit, en Finlande, pays qui n'a aucune tradition de construction de centrales nucléaires, c'était prendre le risque de ne pas y arriver. Quand on sait, en plus, que pas même la moitié des plans n'était arrêtée à l'époque où l'on a vendu ce réacteur, on comprend qu'on marche sur la tête ! De même, nommer quelqu'un comme Henri Proglio à la tête d'EDF était une erreur colossale. Ajoutez Patrick Kron, et vous avez les trois personnes qui ont failli mettre par terre toute la filière nucléaire et plus largement, l'industrie énergétique française. Cette prépondérance des grands corps de l'État se perpétue parce que c'est une tradition et qu'on se place les uns les autres.

Pour ce qui est de l'anticipation par l'État des mutations économiques, nous avions effectivement auparavant des outils tels que le Plan. Nous ne sommes pas plus bêtes en France que nos voisins : nous avons tout un tas d'experts et d'économistes qui réfléchissent. Simplement, il y a un manque de continuité dans l'action de l'État qui fait du stop-and-go en permanence. Le nucléaire en est un bon exemple : comment se fait-il que dans ce pays, on ait construit à marche forcée cinquante-huit réacteurs nucléaires en une vingtaine d'années et qu'on n'ait toujours pas un mât d'éolienne offshore au large de nos côtes ? Il y en a des milliers au large des côtes allemandes, danoises et anglaises – une seule au large des côtes françaises ! Ici, on vous dit que cela fera baisser la valeur des propriétés, là, qu'on va attenter au souvenir de soldats alliés venus défendre la France, ailleurs, que cela va gêner les pêcheurs… On se moque du monde ! Si l'État était fort, s'il était stratège, il imposerait dans ce secteur des procédures telles qu'on ne mettrait pas dix ans pour poser un mât d'éolienne offshore, mais à peu près le même temps que nos voisins,.

L'État pourrait aussi s'assurer qu'une filière française soit mobilisée pour l'implantation de ces éoliennes, ce qui n'est pas toujours le cas.

Je vous donnerai un autre exemple de politique industrielle : celui des équipementiers automobiles. Si nous avons des équipementiers automobiles, c'est parce qu'au début des années 1990, il y a eu une concertation entre l'État, qui avait encore une direction générale de l'industrie, les équipementiers et les syndicats. Cette concertation a défini la restructuration du secteur : tout le monde s'est mis d'accord et est allé dans le même sens. Nous en voyons le résultat, vingt-cinq ans après. Aujourd'hui, l'État doit mettre autour de la table les constructeurs automobiles, les équipementiers et les fabricants de composants.

J'ouvre une parenthèse sur STMicroelectronics, seul fabricant européen de composants électroniques de pointe, qui est une construction franco-italienne avec présence des deux États au capital. Cette entreprise, qui a connu des hauts et des bas mais qui subsiste, est à la pointe de la technologie mondiale en matière de reconnaissance faciale. Elle a notamment obtenu un contrat sur l'iPhone X. Il faut que STMicroelectronics puisse survivre. Or elle consomme énormément de capital. Bruno Le Maire a visité l'usine de Crolles, à Grenoble, il y a quelques semaines. À la sortie de l'usine, le ministre s'est dit impressionné : « Il y en a pour quelques centaines de millions d'euros de machines ! » « Non, il y en a pour 2,5 milliards », lui a répondu le directeur… Une salle blanche, c'est 1 milliard d'euros : il faut les financer.

Bref, il faut que l'État stratège mette tous les acteurs autour de la table, évalue les moyens nécessaires, définisse une stratégie de long terme et mobilise des financements, y compris publics – ce qui peut poser des problèmes avec Bruxelles.

Il faut de la continuité, éviter le stop-and-go et donc réinventer un commissariat au Plan du XXIe siècle. C'est l'industrie numérisée – que nous devons réinstaller – qui va recréer une classe moyenne, pilier de nos démocraties : pour l'instant, le système ne fabrique que des emplois low cost et des emplois au sommet – start-uppers, financiers, etc. Au milieu, on lamine ; et du coup, on assiste à une perte de compétences généralisée. Or la classe moyenne et les usines, c'est la compétence. Je suis très frappé de trouver chez Alstom des gens aussi compétents, qui aiment autant leur métier. Ces gens disent qu'ils ne sont plus dirigés. Ils veulent un chef, une stratégie et des moyens pour faire du bel ouvrage. C'est à l'État de définir une stratégie, en lien avec les acteurs économiques ; mais encore faut-il le vouloir.

Cela nous ramène à la question de pantouflage. Il est vrai que certaines catégories le pratiquent. Je connais bien ces gens, car ils appartiennent à ma génération. Je les ai fréquentés. Je les ai vus évoluer pendant cinquante ans. Je me souviens de ce grand serviteur de l'État qui s'appelait Gérard Théry et qui fut directeur général des télécommunications. C'est grâce à lui qu'on est passé du « 22 à Asnières » au rang de première nation dans le monde en matière de télécommunications, avec Alcatel, bien sûr, mais aussi avec France Télécom qui, il y a vingt ans, était n° 4 mondial. Mais où en est-on aujourd'hui ? Orange est en bas du classement.

Je terminerai en vous parlant de politique industrielle immédiate. Il est encore possible de faire quelque chose. Le problème d'Alstom est qu'il n'aura plus d'actionnaire de référence français. Dans le nouvel ensemble, les Allemands seront dominants, l'actionnaire de référence sera Siemens et, en face, les 49 % restants seront des actionnaires français totalement dispersés puisque Bouygues devrait sortir du capital d'Alstom. Si j'étais l'État, je demanderais à Bouygues de rester et d'être l'actionnaire de référence français de ce nouvel ensemble. Pourquoi Bouygues y aurait-il intérêt ? Bien sûr, s'il reste, il ne touchera pas le super-dividende qu'il avait prévu de récupérer. Mais il y a des marchés dans le secteur du ferroviaire, en France, en Europe et en Russie notamment, dans lequel Bouygues, spécialiste du génie civil, peut se prévaloir d'un réel savoir-faire : à long terme, il pourrait peut-être y trouver son compte. On pourrait aussi demander à Alstom et à Bouygues, qui sont encore détenteurs à 49 % des coentreprises, de sauver GE « Hydraulics » et d'essayer de récupérer GEAST (GEAlstom) car nous allons avoir un vrai problème de compétences et donc de maintenance de nos centrales nucléaires : General Electric ne les livre déjà plus. Or c'est un domaine où on ne peut se permettre le moindre accroc. On me dit que General Electric est en train d'isoler GEAST, dont Alstom exerçait la fonction-support horizontale de service après vente. General Electric fait en sorte que la partie support du nucléaire soit rapatriée sur l'entité nucléaire afin qu'elles forment un tout que GE puisse revendre. De même, GE ne souhaitant pas garder GE « Hydraulics » – il n'était déjà pas preneur au départ –, il est en train de l'isoler. Il faudrait qu'il y ait une offre française en face, qui impliquerait Alstom et Bouygues, ne serait-ce que du fait des liens juridiques et financiers existants et des accords qui ont été signés. Bpifrance peut jouer un rôle, de même qu'EDF et Areva.

Il y a aussi un problème dans les télécommunications. Il est de notoriété publique qu'il n'y a pas la place pour quatre opérateurs en France. L'État a fait une erreur stratégique et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) aussi. Résultat : nous sommes confrontés à un problème de sous-investissement dans la 4G, sans même parler de la 5G ! Le Chinois Huawei est installé en Europe. Il met les bouchées doubles et va vraisemblablement travailler avec Xiaomi, le constructeur de smartphones chinois. Demain, les opérateurs se feront « squeezer » par l'intégration entre ces acteurs, lorsque la puce sera directement sur le réseau. Il faut donc renforcer nos opérateurs français en les ramenant à trois.

Il se trouve que M. Patrick Drahi qui avait « fait une montante », une pyramide de Ponzi en s'endettant, est aux prises avec de graves difficultés. Les marchés, qui n'ont pas toujours tort, lui enjoignent de céder des actifs – de vrais actifs, pas quelques pylônes par-ci par-là ou les télécoms à Saint-Domingue. Or, avec SFR, il en a un vrai à céder, et il y a un vrai acheteur : Bouygues Télécom. Ce dernier avait failli racheter SFR en 2013, mais cela ne s'est pas fait. On peut réparer cette erreur. Martin Bouygues trouvera son compte dans ce Kriegspiel, car il se retrouvera avec un bel ensemble sur le marché des télécommunications. L'État pourra alors demander aux trois opérateurs, en contrepartie des parts de marché supplémentaires qu'ils récupéreront, d'investir massivement et rapidement dans la 4G et la 5G demain, pour le plus grand profit de la collectivité des usagers.

Voilà un schéma de politique industrielle. Peut-être votre commission d'enquête pourrait-elle avancer quelques suggestions à Bercy et aux autorités qui nous gouvernent.

Je vous remercie de cette vision prospective. Je partage votre inquiétude à l'égard du marché des télécommunications en France, mais il n'est pas garanti qu'avec trois opérateurs plutôt que quatre, le produit des factures téléphoniques et donc le chiffre d'affaires moyen réalisé avec chaque client (« Average Revenue Per User », ARPU) – vont remonter au point de leur redonner suffisamment de liquidités pour investir. Il est vrai que depuis plusieurs années, les factures baissent et, pour certaines, ne valent plus aujourd'hui que le prix d'un croissant ou d'un café, ce qui n'était pas du tout le cas il y a cinq ans. C'est un mouvement continu qu'on observe dans toute Europe et particulièrement en France. Diminuer le nombre d'opérateurs peut être un levier, mais cela ne suffira pas. L'enjeu est surtout le modèle économique des opérateurs : il leur faut déterminer quels produits et services ils peuvent vendre pour faire remonter leur cash flow. Si les rentrées d'argent des opérateurs n'évoluent pas, on peut difficilement demander à ces derniers d'installer la 4G et la 5G partout, car ce sont des entreprises comme les autres, pas juste une variable d'aménagement du territoire : elles ont besoin de gagner de l'argent pour investir.

La séance est levée à treize heures.

Membres présents ou excusés

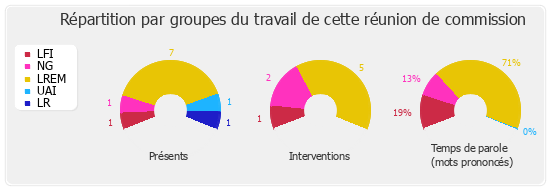

Réunion du jeudi 7 décembre 2017 à 11 heures

Présents. - Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Michèle Crouzet, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Kasbarian, M. Bastien Lachaud, Mme Laure de La Raudière, M. Olivier Marleix, M. Hervé Pellois, Mme Natalia Pouzyreff

Excusé. - M. Éric Girardin