Commission d'enquête relative à l'état des lieux, la déontologie, les pratiques et les doctrines de maintien de l'ordre

Réunion du jeudi 12 novembre 2020 à 11h00

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à 11 heures 05.

Présidence de Mme George Pau-Langevin, rapporteure.

La Commission d'enquête entend en audition commune Mes Arié Alimi, Raphaël Kempf et Laurent-Franck Liénard, avocats.

Chers collègues, nous auditionnons ce matin MM. Arié Alimi, Raphaël Kempf et Laurent-Franck Liénard, avocats.

Nous avons souhaité vous entendre, Maîtres, parce que vous avez tous trois défendu des personnes ayant participé à des manifestations ou des membres des forces de l'ordre. Notre commission d'enquête, en étudiant les opérations maintien de l'ordre et la déontologie qui doit présider à celles-ci, s'interroge notamment sur l'altération du lien de confiance entre une partie de la population et les forces de l'ordre, ainsi que sur les moyens d'y remédier.

Avant de donner la parole à chacun d'entre vous pour une intervention liminaire, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires imposant aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je vous invite à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».

(MM. Arié Alimi, Raphaël Kempf et Laurent-Franck Liénard prêtent successivement serment.)

Avant de débattre du maintien de l'ordre, de sa doctrine, de ses pratiques, de ses perspectives et de ses enjeux, il convient de s'arrêter un instant sur sa réalité. Il est trop facile de raisonner de façon abstraite, en opposant les principes les uns aux autres et en déterminant sa position en fonction de son expérience personnelle, de son orientation politique ou de son prisme intellectuel.

Le constat est brutal : il n'a jamais été aussi dangereux de maintenir l'ordre et de faire respecter la loi que lors des derniers événements auxquels ont été confrontés les policiers et les gendarmes. Avocat de ces derniers, je pense pouvoir témoigner tant de leurs remarquables qualités professionnelles et humaines que de la variété des attaques qu'ils subissent et de la très grande précarité de leur situation personnelle.

Lassé des manœuvres de quelques activistes qui tirent des généralités d'une image ponctuelle, je veux ici rappeler la réalité de ce que subissent les femmes et les hommes qui tentent de faire respecter l'ordre et la loi dans notre société : jets d'acide, de boules de pétanque hérissées de clous, de cocktails Molotov, de pavés détachés de la voirie, de barres de fer, de bombes agricoles remplies de chlore, de « cacatov » – des récipients remplis d'excréments – ou des coups de hache. S'ils ont le malheur de faire une chute, ils sont frappés, piétinés ; on leur arrache leur casque pour mieux les atteindre ; quand ils s'enflamment sous les cocktails Molotov, la foule applaudit ; on leur crie de se suicider. Il faut se représenter la violence physique et morale que subissent ainsi ceux qui portent l'uniforme. Il est difficile de concevoir la folie qui anime ceux qui, par idéologie ou par opportunisme, préparent et commettent ces actions violentes, ou encore remplissent des récipients avec leurs propres excréments dans le seul but de les lancer sur des policiers ou des gendarmes, qui ne font pourtant que leur travail.

En réponse à ceux qui dénoncent une prétendue impunité policière, je veux rétablir la vérité. Chaque plainte déposée donne lieu à une enquête sérieuse et exhaustive. Les membres des forces de l'ordre sont identifiés, entendus et poursuivis individuellement. Ils répondent devant la justice de leur action, indépendamment des conditions dans lesquelles elle est intervenue et même si la situation était tellement dégradée qu'elle tendait à l'insurrection. C'est une véritable incongruité : les manifestants dans les mouvements de contestation ultra-violents que nous connaissons depuis plusieurs années visent les policiers et les gendarmes parce qu'ils représentent le dernier rempart de l'État. En exerçant avec courage leur métier et en exposant leur intégrité physique, les membres des forces de l'ordre assurent la continuité de l'État et la survie de nos institutions. Pourtant, c'est à titre individuel qu'ils sont poursuivis : ils assument tous les risques à titre personnel, alors qu'on leur demande l'impossible. Les forces de l'ordre ont besoin tout à la fois d'une doctrine claire, d'ordres compréhensibles en situation dégradée et assumés par leurs auteurs, de moyens pour lutter efficacement contre les actions violentes et pour interpeller les meneurs sans blesser inutilement les personnes. Ils ont besoin également d'un traitement judiciaire tenant compte de la spécificité de leur mission, de son extrême difficulté et du caractère fondamental de ces enjeux.

Force est de constater que, sur plusieurs de ces points, l'incohérence demeure la règle. Pourquoi les gendarmes intervenant en maintien de l'ordre relèvent-ils d'une juridiction spécialisée et pas les policiers engagés sur le même événement et participant à la même action ? Pourquoi poursuit-on tantôt un commissaire divisionnaire pour les ordres donnés, tantôt un gardien de la paix qui exécute les ordres reçus ? Pourquoi déployer, au plus grave de la crise, des unités non formées au maintien de l'ordre et dont ni l'armement ni les modalités d'action ne sont adaptés à la gestion de tels événements ?

Votre réflexion devra prendre en considération ces femmes et ces hommes sous l'uniforme et sous le casque. Depuis des années, à chaque manifestation violente, à chaque fois que nos institutions sont attaquées, ils tiennent, parce qu'il y va de leur honneur et parce qu'ils croient profondément en la légitimité de leur action. Il n'est toutefois pas garanti qu'il en ira toujours ainsi, si la reconnaissance de la nation et la garantie de l'État pour lequel ils se battent leur font défaut. Il n'est pas non plus garanti que la violence désinhibée des contestataires n'aura pas des conséquences encore plus graves que celles que nous avons déjà connues.

Maintenir l'ordre est une absolue nécessité. Cela suppose de pouvoir compter sur des individus qui s'engagent : ne les négligez pas dans votre réflexion.

C'est bien parce que nous avons compris qu'il existait une difficulté et que cela était mal vécu de part et d'autre que nous avons décidé de creuser le sujet et de proposer des solutions. Des femmes et des hommes appliquent des tactiques et des stratégies qui sont peut-être erronées. Nous devons réfléchir à tout cela pour tenter d'y voir plus clair.

J'aimerais juste que l'on n'oublie pas que ces gens sont faits de chair et d'os et qu'ils vivent des choses terribles à chaque manifestation. Ils sont véritablement en danger et sont très souvent blessés.

Je suis très heureux d'avoir été invité pour parler de mon expérience en tant qu'avocat – je défends aussi bien des victimes d'actions policières que des policiers victimes de problèmes avec leur hiérarchie – et en tant que membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme.

J'essaye de mettre à profit cette expérience pour obtenir une vision objective et précise des problèmes soulevés depuis un certain temps par le maintien de l'ordre. La crise, d'abord latente, a pris de l'ampleur avec un événement marquant : le décès de Rémi Fraisse, en 2014. Celui-ci avait déjà donné lieu à une commission d'enquête parlementaire, à laquelle j'avais participé.

La raison de cette crise tient à un changement non écrit de la doctrine du maintien de l'ordre. La doctrine en cours jusque-là avait été définie par le préfet Grimaud. Elle consistait à appréhender les manifestants à distance, afin d'éviter les blessures et de prévenir tout emballement social. Le décès de Malik Oussekine, en 1986, avait ainsi entraîné une crise sociale ; il demeure, même si certains veulent l'oublier, un événement majeur de l'histoire de la République française. L'évolution de cette doctrine explique peut-être le décès de Rémi Fraisse, sur le site de Sivens, où des ordres de sévérité extrême avaient été donnés. L'implication de la hiérarchie, voire de l'autorité civile de commandement, a pu provoquer ce drame.

Le changement a conduit à ce que les opérations reposent davantage sur la confrontation et le contact, avec l'intrusion d'équipes de police qui n'ont pas l'habitude du maintien de l'ordre. Ainsi, les compagnies de sécurisation et d'intervention (CSI) et les brigades anti-criminalité sont spécialisées dans l'anti-émeute : elles sont surtout formées à repousser des révoltes populaires.

De plus, ces équipes ont recours plus fréquemment à des armes comme le lanceur de balles de défense (LBD) et les grenades de désencerclement. Cela crée une conflictualité plus importante lors d'opérations de maintien de l'ordre, avec un nombre de blessés qui ne cesse de croître. La France aurait pu, comme beaucoup de pays européens, adopter la doctrine de la désescalade, qui vise à entretenir un dialogue et à pacifier la relation entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ce choix n'a pas été fait, comme si l'on souhaitait délibérément maintenir une conflictualité pour asseoir l'autorité, voire une forme d'autoritarisme.

Toutefois, la société civile et les journalistes ont un rôle à jouer. Dans ce moment particulier de la Ve République, la manifestation d'opinions et l'expression journalistique sont la seule soupape de sécurité démocratique. Or certains éléments contenus dans le changement de doctrine du maintien de l'ordre – limitation de la possibilité de filmer pour les journalistes, de témoigner des pratiques policières pour les observateurs, et d'accéder aux procédures judiciaires en cas de violences policières – donnent à penser qu'il y a une volonté de réprimer l'expression démocratique.

Une nouvelle forme de criminalité, administrative ou policière, est en train d'émerger. Il en va ainsi de l'utilisation illégale de drones : alors que le Conseil d'État, sur saisine de la Ligue des droits de l'homme et de l'association La Quadrature du net, avait suspendu leur utilisation, la préfecture de police a continué à en faire usage. Les autorités administratives et préfectorales en sont arrivées à décider de ne pas respecter une décision du Conseil d'État ; elles ont délibérément fait un pas vers la criminalité. Il faut en parler parce que l'objectif de la préfecture de surveiller l'intégralité de la population l'amène à violer la loi.

Autre technique de plus en plus utilisée par la préfecture de police : l'encagement, qui consiste à enfermer les manifestants. Ce fut le cas lors de l'anniversaire des Gilets jaunes, place d'Italie, où ils ont été enfermés sans possibilité de sortie ; l'un d'entre eux a été éborgné par un tir de grenade à cette occasion. Selon la jurisprudence applicable à l'encagement, ne laisser aucune possibilité de sortie constitue une violation d'une liberté individuelle, donc un délit, voire un crime si l'encagement se prolonge.

De multiples agressions de journalistes et d'observateurs ont été documentées. Je n'entrerai pas dans le détail des instructions, mais je suis l'avocat de nombreux Gilets jaunes, comme Jérôme Rodrigues, qui a perdu un œil, place de la Bastille, peut-être parce qu'il filmait les policiers. Ces violences policières, dénoncées par un grand nombre de journalistes, s'expliquent sans doute par la volonté des policiers d'empêcher de filmer ce qu'ils sont en train de faire et d'en diffuser les images. D'autres techniques posent problème, comme celle consistant pour les agents des forces de l'ordre à enlever leur numéro RIO – référentiel des identités et de l'organisation –, ou encore à se cagouler de manière illégale. De plus, des dysfonctionnements de caméras-piétons ont été recensés dans de nombreux dossiers.

La diffusion d'images de fonctionnaires de police constitue un véritable enjeu. Il s'agit de l'un des derniers contre-pouvoirs, qui permet à la population de voir les éventuels abus commis par des fonctionnaires de police. Les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme ne sont pas les seuls à demander le maintien de cette possibilité : l'institution judiciaire le souhaite également ; l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) en a aussi besoin dans le cadre de ses enquêtes pour identifier les auteurs d'infractions. Il en va de même pour le parquet : M. François Molins a rappelé récemment que, dans le cadre de l'affaire du violent coup de poing dans la tête asséné par un fonctionnaire de police à un jeune homme devant le lycée Bergson, c'est grâce aux images diffusées par les réseaux sociaux que le parquet avait pu se saisir et engager une procédure ; sans cela, cette affaire n'aurait peut-être pas eu de suites judiciaires.

Le refus de l'image manifeste une volonté de neutraliser le dernier contre-pouvoir que représente l'expression démocratique dans le cadre des manifestations. Il est important de définir un cadre permettant de garantir cette liberté.

Vous m'avez invité car, ces cinq dernières années, j'ai défendu un grand nombre de personnes interpellées au cours des manifestations, placées en garde à vue, le cas échéant jugées, condamnées, voire incarcérées. J'ai également défendu, souvent de façon collective, avec d'autres avocats, un certain nombre de personnes victimes de violences policières au cours de manifestations.

Je souhaite vous faire part des problématiques juridiques que soulève le maintien de l'ordre, ainsi que de leurs conséquences sur la liberté fondamentale de manifester. J'aborderai trois points : les arrestations préventives et l'illégalité de certaines pratiques policières ; la judiciarisation du maintien de l'ordre et la criminalisation des manifestants ; les violences policières et l'impunité dont elles bénéficient.

Concernant les arrestations préventives, nous avons constaté, notamment au cours du mouvement des Gilets jaunes, le développement d'une pratique policière, sous le contrôle des procureurs de la République, consistant à interpeller et à placer en garde à vue de façon préventive des personnes qui se rendaient à une manifestation et n'y étaient pas encore arrivées. Ainsi, le 8 décembre 2018, le journal Le Monde a constaté que 1 082 personnes avaient été interpellées ce jour-là et que 974 avaient été placées en garde à vue : c'est absolument massif ! L'immense majorité de ces personnes ont ensuite bénéficié d'un classement sans suite et n'ont fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire : cela signifie qu'elles avaient été privées de leur liberté de manifester, et de leur liberté tout court, pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures de façon illégitime, voire illégale.

Cette technique repose sur l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, qui autorise les procureurs de la République à prendre des réquisitions autorisant les officiers de police judiciaire (OPJ) à procéder à des contrôles d'identité, à des fouilles de bagages et à des visites de véhicules pour un nombre limité d'infractions, notamment en matière de terrorisme, d'armes ou de trafic de stupéfiants. Ce texte est issu des dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Il est important de rappeler la généalogie de ce texte : initialement destiné à lutter contre le terrorisme, il a été utilisé en 2018 dans le cadre du maintien de l'ordre et de la répression des manifestations des Gilets jaunes.

J'ai pour ma part constaté des pratiques policières illégales, dont l'illégalité a ensuite été confirmée par certaines juridictions. Je citerai deux exemples.

Tout d'abord, dans un grand nombre de situations, les fouilles de bagages et les visites de véhicules étaient effectuées non pas par des officiers de police judiciaire, comme le prévoit expressément la loi, mais par des agents de police judiciaire. Dans un jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise constate cette illégalité.

Par ailleurs, j'ai observé que les procureurs de la République ne respectaient pas toujours les exigences du Conseil constitutionnel relatives à la manière dont les réquisitions doivent être adoptées. Ainsi, un lien doit être établi entre des infractions préalablement constatées et les infractions recherchées au cours des manifestations. Le tribunal de grande instance de Lisieux, dans un jugement du 4 juin 2019, a par exemple annulé des réquisitions du procureur de Lisieux qui avaient été prises en vue de contrôler des personnes se rendant à Paris pour manifester le 8 décembre 2018 : elles avaient été interpellées très préventivement, à plusieurs centaines de kilomètres de Paris, et plusieurs heures avant les manifestations !

Ces deux formes d'illégalité, reconnues à plusieurs reprises par les tribunaux, ne sont pas anodines. Ce ne sont pas de simples vices de procédure : elles ont une nature systémique. Si, dans certains cas, les tribunaux ont pu constater l'illégalité de ces méthodes, je fais l'hypothèse, étayée par les faits et donc solide, que, dans les nombreuses affaires qui n'arrivent pas devant les tribunaux – ceux-ci n'ont pas vocation à connaître l'intégralité des gardes à vue ni l'intégralité des interpellations menées avant ou pendant les manifestations –, un grand nombre de pratiques policières étaient purement et simplement illégales. Cela pose un réel problème car, pour que la population puisse avoir confiance dans la police, celle-ci doit respecter l'État de droit.

Le procureur de la République de Paris, il y a un peu plus d'un an, avait adressé aux magistrats de son parquet une note, révélée par Le canard enchaîné et par le site internet de la radio France Info, dans laquelle il leur demandait de garder à vue les manifestants interpellés préventivement jusqu'à la fin des manifestations des Gilets jaunes, quand bien même il n'y aurait rien à leur reprocher. Cette pratique judiciaire a eu pour effet de porter atteinte à la liberté de manifester de nombre de nos concitoyens.

Deuxième point : la judiciarisation du maintien de l'ordre et la criminalisation des manifestants. Cela concerne donc l'étape d'après, une fois que les personnes ont été interpellées et renvoyées devant un tribunal. Il est fait usage, de façon massive, d'un délit que vous connaissez probablement, prévu par l'article 222-14-2 du code pénal, qui punit la participation à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la commission de violences ou de dégradations – délit récent, créé par la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public. Ce délit ne punit pas un acte de violence ou de dégradation – le code pénal prévoit déjà ce cas – mais l'intention collective de commettre des violences et des dégradations. C'est une révolution dans notre droit parce qu'on ne punit pas un geste mais une intention. Ce délit a été utilisé de façon massive dans le cadre de procédures de comparution immédiate ; des centaines de manifestants, notamment des Gilets jaunes, ont été jugés en urgence pour ce motif peu après les manifestations.

Cela me fait penser à un délit qui a existé dans notre droit entre 1970 et 1981, qui était prévu par l'article 314 de l'ancien code pénal. Créé par la loi du 8 juin 1970, dite loi anti-casseurs, il punissait ceux qui participaient à une manifestation au cours de laquelle des violences ou des dégradations étaient commises, sans qu'eux-mêmes y aient personnellement participé. Ce délit a été abrogé par la loi du 23 décembre 1981 – il est important de rappeler aux législateurs que vous êtes que les lois peuvent être abrogées. J'ai le sentiment que l'article 222-14-2 joue à notre époque le rôle de l'ancien article 314 du code pénal en privant certains de nos concitoyens de la possibilité d'exercer leur liberté de manifester.

Je n'ignore pas qu'il arrive que des violences et des dégradations soient commises au cours des manifestations. Je ne suis pas naïf et j'ai déjà défendu des personnes accusées d'infractions de ce type. Néanmoins, il y a un véritable problème de sérénité de l'enquête concernant ces infractions. Lorsqu'un policier est mis en cause pour des violences illégitimes, une enquête est menée pendant de longs mois, des vidéos sont recherchées, des témoins sont auditionnés, tandis que le policier reste en liberté dans l'attente du résultat de l'enquête. Mais lorsqu'un manifestant est mis en cause, par exemple pour avoir jeté un pavé en direction de fonctionnaires de police, l'enquête menée n'est pas suffisamment approfondie et repose souvent sur les seules déclarations des policiers consignées sur une simple fiche d'interpellation – il s'agit d'un imprimé avec des cases à cocher, un peu comme un questionnaire à choix multiples, que les policiers remplissent sur un capot de véhicule, dans la rue, au moment de l'interpellation. Malheureusement, les tribunaux se contentent trop souvent de cette fiche d'interpellation pour condamner les personnes qui leur sont présentées. Cette pratique est de nature à nuire à la confiance que la population peut avoir dans sa police. Les manifestants contestent ensuite les faits qui leur sont reprochés, avec le sentiment que l'enquête menée n'est pas de la même qualité que celle visant les policiers mis en cause.

J'ajoute que le projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, qui a été adopté le 9 novembre dernier en commission mixte paritaire, a introduit un nouveau délit, celui de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur sans y être habilité, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. C'est un nouvel exemple de cette tendance à la criminalisation des mouvements sociaux. Ce nouveau délit, qui peut être puni d'une peine d'emprisonnement et d'une lourde amende, est très problématique, car il est de nature à nuire à la liberté d'expression au sein des universités, mais également à la liberté de manifester. Rappelez-vous qu'en mai 2018, un grand nombre de jeunes gens ont été interpellés dans l'enceinte du lycée Arago – certains ont été poursuivis, d'autres, remis en liberté – dans des conditions indignes de notre République. Ce nouveau délit, en tout cas, aurait pour effet de limiter la liberté de manifester dans les universités, alors même qu'elles sont historiquement, en France, un lieu de débat et de liberté.

S'agissant, enfin, des violences policières. Maître Liénard a dit qu'elles ne bénéficiaient d'aucune impunité. M. Jacques Toubon a pourtant indiqué, lorsqu'il a quitté son poste de Défenseur des droits il y a quelques mois, qu'au cours des six années de son mandat, il avait demandé, comme c'est son rôle, des sanctions disciplinaires dans trente-six dossiers mais qu'aucune n'avait été prise par l'autorité hiérarchique, à savoir le ministère de l'Intérieur. Il est vraiment problématique que cette autorité administrative indépendante, qui est notamment chargée de veiller au respect de la déontologie par les policiers et les gendarmes n'ait, en six ans, obtenu aucune sanction.

Les pratiques illégales de la police dans certaines situations, de même que certaines pratiques judiciaires, ont pour effet de limiter le droit de manifester. Comme je m'exprime devant des représentants de la nation, je tenais à finir mon intervention par ces mots, que Georges Clemenceau a prononcés devant la représentation nationale le 1er février 1881, à l'occasion de l'examen de la loi sur la liberté de la presse : « La République vit de liberté ; elle pourrait mourir de répression, comme tous les gouvernements qui l'ont précédée et qui ont compté sur le système répressif pour les protéger. » Puissent ces mots continuer de guider notre réflexion.

Maître Kempf, vous avez dit que les trois objectifs du maintien de l'ordre sont la désescalade, la démilitarisation et la déjudiciarisation. On a pourtant l'impression que la philosophie, comme la pratique du maintien de l'ordre, se sont écartées de ces principes. Qu'en pensez-vous, les uns et les autres ?

Le droit du maintien de l'ordre a connu des évolutions, notamment avec la loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations. Même s'il est encore tôt pour faire un bilan, que pouvez-vous nous dire de l'application de ce texte ? Pensez-vous qu'il va dans le bon sens ?

Le schéma national du maintien de l'ordre a fait évoluer la doctrine. Les avocats ont-ils été associés à son élaboration ? Un référé déposé devant le Conseil d'État contre le SNMO a été rejeté : que pensez-vous de ce schéma ?

Les syndicats de police nous ont dit que le délit d'attroupement n'est plus retenu par les parquets depuis 2017. Le confirmez-vous ? Ce chef de poursuite a-t-il été remplacé par un autre ?

Vous avez parlé des observateurs présents dans les manifestations : pensez-vous qu'ils devraient avoir un statut plus clair et plus protecteur ? Plusieurs d'entre eux disent avoir déjà été insultés. Surtout, avec le schéma national du maintien de l'ordre, il sera désormais possible de les sommer de quitter les lieux.

Maître Alimi vous répondra sur la question de la désescalade et de la démilitarisation. S'agissant de la déjudiciarisation, vous avez compris que c'est un mouvement que je soutiens, à titre personnel. Je considère en effet que la volonté actuelle de judiciariser le maintien de l'ordre aboutit, dans certaines situations, à une instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique. Je pense notamment à l'épisode où Mme Nicole Belloubet, alors garde des Sceaux, s'est rendue au parquet de Paris, le 2 décembre 2018, pour annoncer que des dizaines de Gilets jaunes seraient jugés dès le lendemain en comparution immédiate, pour leur participation à la manifestation du 1er décembre. C'est un parfait exemple de la manière dont la justice peut être utilisée par le pouvoir politique pour donner une réponse répressive immédiate à des violences constatées dans l'espace public au cours d'une manifestation. Une telle instrumentalisation est déplorable. Et lorsqu'on examine les dossiers, on s'aperçoit que rares sont les personnes à avoir été reconnues coupables de violences ou de dégradations. Le taux de relaxe est particulièrement important, bien plus que dans d'autres dossiers de droit commun.

Il est effectivement un peu tôt pour faire le bilan de l'application de la loi du 10 avril 2019. L'une de ses dispositions les plus symboliques est celle qui interdit de dissimuler son visage au cours d'une manifestation sans motif légitime. À l'époque, ce délit avait été créé de façon explicite par la représentation nationale pour permettre aux policiers, au cours d'une manifestation, d'interpeller et de placer en garde à vue des personnes qui se masquaient le visage. Ce n'est qu'à l'issue de la garde à vue, voire à l'audience devant le tribunal correctionnel, qu'on examinait si elles avaient, ou non, un motif légitime de le faire. Cette disposition a été introduite pour donner un pouvoir d'interprétation supplémentaire aux forces de l'ordre au cours des gardes à vue.

Si vous me permettez un parallèle avec l'actualité, je pense qu'il pourrait être fait un usage similaire par les policiers de l'article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale, qui punit le fait de diffuser des images de policiers dans le but de porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Peut-être qu'à l'issue d'une garde à vue ou d'un débat devant le tribunal correctionnel, il sera démontré, dans l'immense majorité des cas, que les personnes qui filmaient les policiers n'avaient pas l'intention de porter atteinte à leur intégrité. Néanmoins, ce texte permettra aux policiers d'interpeller et de placer immédiatement en garde à vue toute personne qui filme la police. C'est pourquoi je me permets d'appeler votre attention sur les usages, non seulement judiciaires, mais aussi policiers, d'un texte comme celui-ci.

Je vous confirme que le délit d'attroupement n'est plus retenu par les parquets. Il faut savoir que ce délit est considéré par la jurisprudence de la Cour de cassation – et ce, depuis très longtemps –, comme un délit politique. Or une tradition républicaine qui remonte au XIXe siècle veut, en France, que l'on ne juge ni les délits de presse, ni les délits politiques, au moyen des flagrants délits ou des comparutions immédiates. Un certain nombre d'avocats et d'avocates ont soutenu devant les juridictions que le délit d'attroupement ne pouvait être jugé en comparution immédiate, respectant, en cela, la jurisprudence de la Cour de cassation. C'est sans doute la raison pour laquelle les parquets ont fait le choix de recourir au délit de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, lequel n'est pas considéré comme un délit politique – ce que je regrette, à titre personnel.

Sur le statut des observateurs, comme sur le schéma national du maintien de l'ordre, je préfère laisser mes confrères s'exprimer.

Je crois que le délit qui consiste à se masquer le visage est tombé en désuétude, du fait de la situation sanitaire.

Je sais que le président de la Ligue des droits de l'homme a été reçu pendant une journée, ou une après-midi, au moment de l'élaboration du schéma national du maintien de l'ordre, mais les avocats, eux, n'ont pas été consultés. Pour ma part, en tout cas, je ne l'ai pas été. Nous avons pourtant une certaine expérience de la manière dont le maintien de l'ordre est mis en pratique et nous aurions pu donner un éclairage sur les conséquences judiciaires et administratives que pouvait avoir le futur schéma national.

Nous sommes actuellement dans un cycle de violences qui ne cessent de croître, entre les forces de l'ordre, c'est-à-dire l'État, et la population – ou, en tout cas, ceux de nos concitoyens qui recourent au mode d'expression démocratique qu'est la manifestation. Je doute qu'on parvienne à mettre fin à ce cycle de violences en réprimant l'exaspération sociale et en l'empêchant de s'exprimer. C'est pourtant ce qu'entend faire le schéma national du maintien de l'ordre, en introduisant une distinction entre les bons et les mauvais journalistes, entre ceux qui ont une accréditation et ceux qui n'en ont pas. Les premiers obtiendront cette accréditation auprès de la préfecture et observeront la manifestation du côté des forces de l'ordre. Le schéma national fait aussi une distinction entre les journalistes qui ont une carte professionnelle et ceux qui n'en ont pas. Or, dans la loi de 1881, ce qui définit un journaliste, c'est le contrat de travail qui le lie à une société de presse ou à une rédaction ; la carte professionnelle n'est qu'un bénéfice du statut de journaliste, et en aucun cas une de ses composantes. Le schéma national du maintien de l'ordre va donc nécessiter une nouvelle modification de la loi de 1881, qui est l'un des piliers de notre République, et qui fonctionnait très bien.

Les observateurs des pratiques policières, qui sont affublés d'une chasuble pour être parfaitement reconnaissables, et dont le statut est désormais reconnu par les conventions internationales, sont neutres et viennent observer ce qui se passe dans les manifestations, sans y prendre part. Nombre d'entre eux ont pourtant été agressés physiquement ou interpellés de façon abusive : je pense notamment à Camille Halut, à Montpellier. Interpellée à plusieurs reprises, elle a été relaxée à chaque fois. Elle a aussi subi des violences policières, comme d'autres observateurs, mais aussi des journalistes, dont certains ont été matraqués.

Il me semble que l'objet du nouveau schéma national du maintien de l'ordre – et l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale va dans le même sens – est de créer une propagande d'État en désignant des bons journalistes, correspondant à l'idéologie du Gouvernement. On est en train d'imposer une vision du journalisme et de créer des journalistes d'État : c'est très grave, car le journalisme est l'un des chiens de garde de la démocratie.

Concrètement, on va légaliser certaines pratiques qui ont déjà cours, comme la dispersion des journalistes, qui sont pourtant là pour regarder, filmer et rendre compte de ce qui se passe. Ce sera la même chose pour les observateurs, car le SNMO abolit la distinction qui existait entre les journalistes et les observateurs, d'une part, et les manifestants, d'autre part. Tout le monde sera logé à la même enseigne, sauf ceux qui auront été accrédités préalablement, et qui regarderont les choses du côté des forces de l'ordre. C'est un fait très grave, une entaille profonde dans notre fonctionnement démocratique.

La loi du 10 avril 2019, qui interdit la dissimulation partielle ou intégrale du visage, s'applique et a déjà donné lieu à des poursuites. Mon confrère Raphaël Kempf a mentionné un certain nombre de pratiques illégales ; j'ajoute que des personnes ont été interpellées parce qu'elles avaient du sérum physiologique dans leur sac, ou un Gilet jaune, c'est-à-dire un objet d'expression démocratique. On a assisté à une kyrielle d'interpellations absolument injustifiées. Je confirme, moi aussi, que le délit d'attroupement a été abandonné au profit du délit de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Ces interpellations ont eu lieu sous l'autorité du duo constitué par le préfet et le parquet – des circulaires les encourageaient à collaborer –, mais dans un cadre que je considère comme illégal, puisqu'elles ont été faites de manière préventive, bien avant les manifestations.

Vous dites, madame la rapporteure, que le délit de dissimulation du visage est tombé en désuétude : oui et non. Des manifestations sont prévues dans les jours qui viennent : l'une d'elles doit avoir lieu devant l'Assemblée nationale, le 17 novembre, pour protester contre l'article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale. La dissimulation intégrale ou partielle du visage est sanctionnée si elle est « sans motif légitime », ce qui laisse une grande marge d'interprétation. Mais ce qui est le plus inquiétant pour nous, juristes, c'est la coexistence, dans le corpus juridique, de deux infractions antinomiques : l'infraction pénale de dissimulation partielle ou intégrale du visage, d'une part, et l'infraction de non-dissimulation du visage par un masque, d'autre part, qui est sanctionnée par une contravention. J'ai rarement vu une telle situation. Aujourd'hui, des manifestants peuvent être sanctionnés pénalement, à la fois parce qu'ils ont un masque et parce qu'ils n'en ont pas. Une mise en cohérence des textes s'impose.

Quand j'écoute mes confrères, j'ai l'impression que nous ne parlons pas des mêmes événements. Les manifestations qu'ils décrivent sont celles que l'on a connues par le passé : des manifestations déclarées, avec des cortèges apaisés et, éventuellement, quelques heurts sur la fin. Mais nous ne sommes plus du tout dans ce cadre-là : le 1er décembre 2018, mes clients policiers ont serré la main à des Gilets jaunes qui venaient manifester à sept heures quarante-cinq et, à huit heures, ils se sont battus avec eux. En quelques minutes, ces « messieurs tout le monde » sont devenus fous : ils voulaient brûler la République, aller à l'Élysée et tuer le Président de la République !

Les forces de l'ordre ont dû s'adapter pour faire face à des actes d'une violence inimaginable. Pour ne prendre qu'un exemple, lorsque la CRS 43 a été impliquée dans l'affaire du Burger King, cinquante hommes se sont retrouvés face à deux mille manifestants qui leur lançaient des pavés. Dans un tel contexte, on ne peut pas dire que ce sont les forces de l'ordre qui font le choix de l'escalade : elles ne font que s'adapter à une violence inouïe, totalement inédite dans l'histoire de la République française. La désescalade ne peut être le fait que des manifestants, les forces de l'ordre ne faisant que s'adapter à la violence qu'on leur oppose. Force est de constater que la violence émane des manifestants, Gilets jaunes ou black blocs, et non des forces de l'ordre, dont la vocation est de maintenir l'ordre de la manière la plus paisible possible.

Il est totalement faux de dire que les forces de l'ordre visent et blessent volontairement les gens qui les filment : ce n'est pas vrai. Si M. Jérôme Rodrigues a été blessé pendant qu'il filmait, c'est évidemment un accident. Qui peut penser qu'un policier ou un gendarme qui se lève le matin pour faire appliquer la loi va prendre un flash-ball ou un LBD et tirer sur une personne qui la filme pour qu'elle arrête de le filmer ? Dire cela, c'est de la malhonnêteté intellectuelle ! Il peut certes y avoir des accidents avec ce type de matériel, et c'est pourquoi je préconise, premièrement qu'il y ait un maximum de caméras et d'observateurs au cours des manifestations, à condition évidemment que les observateurs soient neutres, et deuxièmement, que l'on n'utilise des armes d'impact qu'en cas d'absolue nécessité.

Au cours des manifestations des Gilets jaunes, le LBD a effectivement été beaucoup trop utilisé, il a été mis dans les mains de personnes qui n'étaient pas formées et qui n'étaient pas suffisamment encadrées. S'il y a eu de nombreux blessés, c'est du fait de l'impréparation des personnels et d'un déploiement excessif de ces armes d'impact, qui sont très dangereuses et qui doivent être maniées avec beaucoup de précautions. À cet égard, le schéma national du maintien de l'ordre, qui repose sur le binôme constitué par le donneur d'ordre et l'opérateur, me semble parfaitement adapté, à condition que la responsabilité pénale du donneur d'ordre soit inscrite dans le texte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Celui qui donne l'ordre d'utiliser un LBD contre une personne doit en assumer la responsabilité pénale : aujourd'hui, seule la responsabilité pénale du tireur est engagée, et cela ne me satisfait pas.

Je suis très étonné d'entendre que la liberté de manifester se heurterait à un système répressif. Je ne pense pas le système soit répressif ; je pense que le système a été débordé par la violence de l'événement et par son caractère répétitif. Tous les week-ends, les Gilets jaunes allaient affronter les forces de l'ordre. À la longue, les personnes qui sont sous l'uniforme, policiers et gendarmes, ont pu être fatiguées et désorientées. Imaginez ce que c'est que de prendre son service à huit heures, de finir à vingt-deux heures, sans avoir ni mangé, ni bu de toute la journée, de n'avoir eu qu'une pause de cinq minutes et d'être confronté, du matin au soir, à des gens qui veulent vous tuer ! À la fin de la journée, il y a des raisons de manquer de lucidité et d'être un peu perdu !

Quand j'entends parler de « cycle de violences » et de « propagande d'État », je suis obligé de réagir. Il faut remettre l'église au milieu du village ! Les policiers et les gendarmes, dans leur très grande majorité, essaient de faire régner l'ordre de la manière la plus paisible possible, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie d'être blessés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de se battre. Ils ont envie de prendre leur service,de rentrer chez eux le soir et d'embrasser leurs enfants. Il faut arrêter de penser que ce sont des gens qui ont envie de casser du manifestant : ce n'est pas vrai. Les gens que je défends sont de bons pères de famille, et de bonnes mères de famille, car il y a aussi des femmes engagées au service du maintien de l'ordre. J'en ai encore défendu une cette semaine, qui a reçu une bouteille d'acide et qui a vu, à côté d'elle, un de ses collègues prendre feu à cause d'un cocktail Molotov. Il faut que tout le monde soit raisonnable, de part et d'autre, et je peux vous dire que les fonctionnaires de police, comme les militaires de la gendarmerie, le sont.

Maître Liénard, en quoi l'introduction d'un donneur d'ordre, pour l'utilisation du LBD, constitue-t-elle une garantie ?

C'est une garantie, d'abord parce que l'initiative viendra de deux personnes : celui qui donnera l'ordre, en fonction de son analyse de la situation, et l'opérateur, qui acceptera d'exécuter cet ordre. Le tir résultera du raisonnement de deux personnes et on risque moins de se tromper à deux que tout seul. Par ailleurs, si celui qui donne l'ordre engage sa responsabilité pénale, il agira avec beaucoup plus de mesure.

Celui qui tire avec un LBD a l'œil sur le viseur, il est dans une dynamique. Le donneur d'ordre, lui, est en retrait, il a une vision d'ensemble et est plus à même de voir si le tir risque de provoquer des blessures injustifiées – ce que l'on appelle des « dommages collatéraux ». Par exemple, si un manifestant s'apprête à jeter un cocktail Molotov mais qu'une autre personne se trouve à côté et risque d'être blessée, il dira à l'opérateur de ne pas tirer tout de suite. Tout cela me semble aller dans le sens de la sécurité des manifestants.

Le schéma national du maintien de l'ordre prévoit une modification du dispositif des sommations et il met beaucoup l'accent sur la nécessité de développer le dialogue entre les manifestants et les autorités. Est-ce, selon vous, une évolution positive ?

Pour ma part, je suis tout à fait favorable à ces évolutions. Il faut que la sommation soit claire et parfaitement compréhensible pour toute personne se trouvant sur la voie publique. Il est important d'expliquer aux gens qu'ils doivent partir sans tarder, parce qu'une charge va avoir lieu. Il faut discuter avec les gens, le plus possible, pour leur faire comprendre qu'une situation est illicite, et surtout qu'elle est dangereuse. Une charge ne doit intervenir que lorsqu'elle est nécessaire : il faut donc que le trouble à l'ordre public soit évident. Il faut expliquer aux gens qu'ils troublent l'ordre public, par exemple lorsqu'ils bloquent la circulation alors que d'autres personnes ont absolument besoin de passer. Cela suppose évidemment que l'on puisse les raisonner. Or les gens auxquels mes clients ont été confrontés au cours des dernières manifestations étaient totalement déraisonnables. Il faut évidemment encourager le dialogue et la discussion, mais force doit rester à la loi, et il faut parfois mettre une barrière. Sinon, c'est l'anarchie.

La désescalade est la seule voie possible. Or ce n'est pas ce que prévoit le schéma national du maintien de l'ordre. Certains de ses éléments sont d'ailleurs contradictoires. On veut ainsi légaliser l'encagement, qui est justement l'une des premières sources de conflictualité : quand vous enfermez, comme dans une nasse, des gens qui essaient simplement de s'exprimer en manifestant, que vous leur envoyez des gaz et que vous leur tirez dessus avec des LBD, il va de soi que cela provoque des affrontements. De fait, c'est l'un des premiers facteurs déclenchant des confrontations entre les forces de l'ordre et les manifestants. Vous ne pouvez donc pas à la fois légaliser l'encagement, qui constitue une atteinte forte et profonde au droit de manifester, et dire que vous souhaitez une meilleure communication – sans dire d'ailleurs en quoi celle-ci peut consister.

De très nombreux pays européens ont élaboré des protocoles de désescalade. La France a toujours refusé d'y participer. J'aimerais comprendre pourquoi, alors que c'est une voie qui permet la pacification des relations entre les forces de l'ordre et les manifestants. Cela ne masque-t-il pas en réalité une idéologie, une politique qui consistent à affirmer un certain autoritarisme ? En effet, si la logique de la désescalade, qui fonctionne pourtant dans un certain nombre d'autres pays européens, était mise en œuvre, on n'aurait plus la possibilité d'asseoir la force de la loi, comme appelle à le faire mon confrère Laurent-Franck Liénard.

Les sommations, dit-on, vont être modifiées. En réalité, seuls les propos utilisés dans ce cadre sont modernisés ; rien ne change quant au dialogue engagé avec les manifestants. À cet égard, il faut bien comprendre que les manifestations ont changé. Avant, il y avait des manifestations officielles, d'ailleurs légitimées par le pouvoir, pilotées par les organisations syndicales, avec un service d'ordre qui permettait d'éviter les débordements. Avec la décrédibilisation des corps intermédiaires – notamment celle des syndicats – et la crise sociale, cette forme d'organisation interne aux manifestations est de moins en moins possible. Or cette structuration est justement ce qui permet le dialogue entre les forces de l'ordre, la préfecture et les organisateurs. On est dans un nouveau schéma national du maintien de l'ordre justement parce que les corps intermédiaires ont été décrédibilisés.

Il faut trouver une toute nouvelle méthode pour instaurer le dialogue, notamment en repérant les personnes avec qui il est possible de discuter. Ne devrait-on pas dialoguer bien en amont avec toutes les composantes de la manifestation ? Au lieu de cela, la préfecture prononce l'interdiction de manifester la veille, voire le jour même, pour empêcher les référés-liberté. C'est devenu une pratique commune. Ainsi, en novembre 2019, la manifestation prévue place d'Italie pour l'anniversaire des Gilets jaunes avait été autorisée. Le préfet de police l'a interdite alors qu'elle avait déjà commencé, et a imposé immédiatement une nasse, ce qui a entraîné les débordements que nous avons vus à la télévision, mais aussi les violences et graves atteintes physiques dont certains manifestants ont été victimes.

Concrètement, il faut donc choisir entre la désescalade et une répression qui risque de nous entraîner définitivement vers la conflictualité et l'accroissement de la violence. On ne saurait se contenter de dire que force doit revenir à la loi. Au contraire, il faut engager un dialogue permanent, trouver de nouvelles méthodes de dialogue entre l'État et les manifestants.

Le dialogue est évidemment fondamental, mais une autre chose pose problème : l'accoutrement des gendarmes et des policiers faisant face aux manifestants. On a l'impression qu'il s'agit de fantassins allant au combat – d'ailleurs, ils sont équipés d'armes classées par le code de la sécurité intérieure parmi les armes de guerre. Ce n'est pas de nature à permettre un dialogue apaisé entre eux et les manifestants.

Cela dit, et pour répondre aux inquiétudes de mon confrère Laurent-Franck Liénard à propos de la violence, je tiens à préciser que, dans l'immense majorité des dossiers que j'ai traités, les faits n'étaient pas de la nature de ceux qu'il a évoqués : souvent, on juge des personnes qui ont jeté quelque chose en direction des policiers, mais sans avoir blessé ni même atteint qui que ce soit, au point que l'on ne connaît même pas l'identité de la victime supposée. Dans l'immense majorité des cas, aucune blessure n'est à déplorer. Surtout, la judiciarisation du maintien de l'ordre et la criminalisation des manifestants n'ont, à mon sens, aucun effet sur le degré de violence d'une manifestation.

En revanche, et c'est là un fait absolument capital, ces évolutions ont des conséquences concrètes quant au respect effectif de la liberté de manifester : un certain nombre de nos concitoyens et concitoyennes sont désormais réticents à participer à des manifestations. Je le constate chez un grand nombre de mes clients et clientes, que je défends depuis très longtemps : ils ont peur d'y perdre une main, un pied, un œil, ou, sans parler de blessures aussi graves que celles qui peuvent conduire à un éborgnement, craignent de recevoir un projectile ou tout simplement d'être incommodés par des gaz lacrymogènes. Cette peur est bien réelle et il faut l'entendre, plutôt que de rejeter systématiquement la responsabilité sur les manifestants. Un grand nombre de personnes ont aussi la crainte – très relayée, car les gens parlent entre eux – d'être arrêtés, placés en garde à vue de façon arbitraire, même s'ils n'ont rien à se reprocher.

Tout cela a pour effet de dissuader les gens de se rendre à des manifestations, ce qui me paraît constituer un problème démocratique absolument fondamental : il est totalement inacceptable que, dans notre pays, certaines personnes ne souhaitent plus exercer ce qui constitue pourtant l'une de leurs libertés fondamentales, au motif qu'elles ont peur de perdre un œil ou d'être enfermées arbitrairement. Il est donc évident qu'il faut réfléchir à une solution et sortir du débat visant à savoir si ce sont les forces de l'ordre qui s'adaptent à la violence des manifestants ou bien l'inverse. Là n'est pas la question : il faut tout faire pour respecter la liberté fondamentale de manifester. Cela suppose de ne plus recourir aux armes de guerre face aux manifestants, mais aussi de trouver des modalités de désescalade et de dialogue. Cela ne peut passer, en outre, que par la fin, d'un côté, de la criminalisation des manifestants, et, de l'autre, de l'impunité pour les violences commises par des membres des forces – impunité qui, je le répète, est à mon avis réelle. Certes, dans certains cas, des policiers ont été condamnés, mais ils sont trop rares.

J'aimerais connaître également votre position concernant l'interdiction de diffuser des vidéos de policiers, prévue par la proposition de loi relative à la sécurité globale. Le port visible du numéro d'identification vous paraît-il suffisant, tout en garantissant la sécurité des forces de l'ordre ?

Par ailleurs, vous avez exprimé des points de vue un peu différents sur les suites qui doivent être données aux incidents relevés : selon vous, les enquêtes menées par l'IGPN et l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) sont-elles suffisamment objectives ? Pourrait-on s'y prendre autrement ? En Grande-Bretagne, un office indépendant est chargé des enquêtes. Sans mettre en cause, évidemment, la loyauté des personnes qui exercent dans ces inspections, ne faudrait-il pas envisager un autre positionnement ?

Pour tout dire, nous avons énormément de dossiers traités par l'IGPN, car nous gérons une centaine de dossiers de violences policières. La directrice de cet organe a indiqué publiquement que, selon elle, les violences policières n'existaient pas, relayant ainsi la parole politique. On ne peut que s'interroger sur le fonctionnement futur de l'IGPN et sur l'orientation que prendront les enquêtes : les agents vont-ils vraiment enquêter sur les violences policières si celles-ci n'existent pas ?

Depuis dix-sept ans que je travaille sur des dossiers de violences policières, j'ai constaté une évolution. Pendant très longtemps, aucune issue judiciaire, aucun travail véritable de l'IGPN n'étaient possibles. Cela bloquait souvent dès le niveau de l'instruction. Il y avait une culture de l'impunité totale. Or le traitement judiciaire des violences policières par l'IGPN a connu une évolution, peut-être du fait de l'augmentation de ces violences, ou bien parce que les vidéos ont permis de les voir, notamment dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. De fait, celui-ci a été marqué par un accroissement considérable des violences graves, débouchant sur des mutilations et des infirmités permanentes – par exemple la perte d'un œil ou d'une main. Beaucoup de nos concitoyens ont ainsi vu leur vie détruite à cause de l'action de la police.

Je prendrai l'exemple de l'interpellation de Cédric Chouviat, sans pouvoir entrer dans le détail car certains éléments sont couverts par le secret de l'instruction. Certes, cela ne relevait pas du maintien de l'ordre, mais des événements similaires pourraient se produire dans ce cadre. Je n'ai jamais vu un dossier aussi bien traité. Cédric Chouviat, livreur de 42 ans, a été étranglé par des policiers à l'occasion d'un simple contrôle routier. À mon sens, la seule raison pour laquelle il a été interpellé de manière aussi musclée, ce qui a conduit à son décès, c'est qu'il était en train de filmer les policiers.

J'ai cité cet exemple car la vidéo y joue un rôle important. Que se passerait-il si la diffusion de telles images était interdite ? Il deviendrait impossible de révéler à l'opinion publique la plupart des cas de violences policières dont il a été question ces dernières années et qui ont trouvé une issue judiciaire, avec des mises en examen et des renvois devant les tribunaux, permettant ainsi la manifestation de la vérité. Je pense notamment au dossier de Geneviève Legay, cette militante de 74 ans bousculée par des policiers lors d'une manifestation à Nice. Le Président de la République, mais également Christian Estrosi, le préfet et le procureur de la République chargé de l'enquête, ont indiqué qu'il n'y avait pas eu de contact entre les policiers et Mme Legay. On a là une parole d'État, une parole judiciaire qui nie la violence policière. C'est la même chose dans tous les dossiers de violences policières : celles-ci sont niées. On dénie la possibilité d'obtenir la vérité, voire d'engager une action judiciaire – pour poursuivre le même exemple, le procureur de la République en question, M. Prêtre, a reconnu par la suite qu'il avait en réalité menti dans ce dossier.

La diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux est la seule possibilité pour les victimes d'obtenir l'ouverture d'une enquête par le procureur de la République – lequel, je le rappelle, est également le superviseur des fonctionnaires de police qui enquêtent. Historiquement, c'est ce phénomène qui a débloqué la situation : dans le dossier de Cédric Chouviat comme dans celui de Geneviève Legay, c'est la diffusion d'images sur lesquelles les fonctionnaires de police étaient reconnaissables qui a permis d'obtenir d'autres images puis le lancement de procédures, alors que l'institution judiciaire se refusait à ouvrir des enquêtes préliminaires. Les vidéos sont devenues des objets judiciaires. L'interdiction de leur diffusion va priver les victimes d'une issue judiciaire.

Du reste, l'IGPN elle-même a évolué à ce propos : elle déclare désormais qu'elle a besoin de ces vidéos pour enquêter. Le parquet considère lui aussi que, sans ces images, on ne pourrait pas identifier les policiers, d'autant que ces derniers refusent de l'être : par exemple, ils enlèvent leur numéro de RIO. De même, ils n'indiquent pas quelles armes ils utilisent dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre. Très souvent, les juges d'instruction sont dans l'impossibilité d'identifier les policiers. Dans un grand nombre de dossiers, on sait que des LBD et des grenades ont été utilisés, mais comme la police refuse de le confirmer et que les supérieurs des policiers concernés refusent de donner leur identité, les juges sont bloqués. L'article 24 de la proposition de loi, outre le fait qu'il constitue une atteinte gravissime à la liberté d'informer, va rendre impossible la solution judiciaire. C'est probablement là son objectif, d'ailleurs : il s'agit de garantir l'immunité judiciaire des policiers.

Messieurs, vous ne m'avez pas répondu s'agissant de la possibilité de créer un organe extérieur ou de modifier le rattachement des enquêteurs des inspections générales.

Nous sollicitons l'anonymisation des fonctionnaires de police et l'interdiction de filmer leur visage. En effet, les policiers n'interviennent pas à titre personnel : ce sont des représentants de l'État. On ne saurait raisonner comme si nous vivions dans une société apaisée. Actuellement, les policiers sont directement pris à partie, voire menacés, notamment par des terroristes. On peut certes prétendre que ce n'est pas vrai, mais les faits sont là : des policiers sont attendus chez eux et tabassés devant leur famille. D'autres sont agressés dans les trains. Moi-même, j'ai été attaqué dans un TGV parce que je suis l'avocat de policiers. Les policiers et les gendarmes n'affichent pas fièrement leur qualité dans leurs interactions sociales, c'est même tout le contraire : ils dissimulent autant que possible leur métier, notamment pour éviter que leurs enfants soient agressés à l'école. Voilà pourquoi il faut cacher le visage des policiers. Il s'agit non pas de leur garantir l'impunité mais d'assurer la sécurité de leurs familles. On ne compte plus le nombre de policiers agressés. Lisez Actu17 : tous les jours l'un d'entre eux se fait attaquer parce qu'il a été identifié comme étant flic.

En ce qui concerne la déclaration de la directrice de l'IGPN, ce n'est qu'une question de sémantique, mais il est vrai que nous avons perdu la guerre des mots. Elle a tout simplement voulu dire que l'expression « violences policières » n'était pas adaptée : il s'agit de violences illégitimes commises par des dépositaires de l'autorité publique. Certains policiers et gendarmes commettent des violences et, ce faisant, engagent leur responsabilité personnelle sur le plan pénal. Dire que ce sont des violences policières, cela revient à laisser entendre qu'il s'agirait, comme pour les violences conjugales, d'un phénomène extrêmement répandu et en quelque sorte normal dans le contexte social que nous connaissons : les policiers seraient nécessairement violents. Or ce n'est pas vrai. Il y a une différence entre le fait d'exercer la force au nom de l'État – car celui-ci a le monopole de l'exercice de la force – et celui de commettre des violences. Commettre des violences, c'est une infraction pénale ; exercer la force, c'est légitime. La question qui se pose, lorsqu'un policier ou un gendarme exerce la force, est de savoir s'il le fait de manière légitime. Si tel n'est pas le cas, cela devient de la violence commise par un policier, mais il ne s'agit pas de violence policière.

Évidemment, mais je vous rassure : chaque fois que des violences sont commises par des policiers dans le cadre d'une manifestation, ils sont identifiés, car ils sont facilement identifiables. Certes, il arrive qu'un individu soit blessé sans qu'on sache ni par qui ni par quoi, mais ce n'est pas pour autant qu'on essaye de cacher la vérité. Chaque tir de LBD donne lieu à la rédaction d'une fiche. Il est faux de prétendre que les juges sont bloqués.

Mon confrère Arié Alimi a dit que l'enquête sur la mort de Cédric Chouviat avait été rendue possible par la diffusion de vidéos. Or Cédric Chouviat est décédé à la suite d'une opération de police, ce qui entraîne évidemment le déclenchement d'une enquête par le parquet : c'est fait deux heures après. Il n'est pas sérieux de prétendre que sans la diffusion d'une vidéo il n'y aurait pas eu d'enquête et que l'on n'aurait jamais entendu parler de la mort de Cédric Chouviat. Je suis désolé de le dire, mais c'est totalement faux. Une enquête a été menée, et il se trouve que, de part et d'autre, des vidéos ont été produites. En effet, Cédric Chouviat avait filmé, mais les fonctionnaires de police aussi. Le parquet a produit les images de M. Chouviat, et ma cliente, de son côté, avait remis les siennes à l'IGPN, car elle avait filmé avec son téléphone portable l'intégralité de ses interactions avec Cédric Chouviat. Il faut donc arrêter de dire que l'on essaye de cacher les choses. Au contraire, les policiers veulent avoir des images de ce qu'ils font, parce qu'ils n'ont rien à craindre.

S'agissant de la neutralité de l'IGPN, je puis vous dire, pour y aller chaque semaine, que ses agents ne sont pas tendres du tout avec les policiers. Dans l'affaire Chouviat, l'un des fonctionnaires mis en cause a été entendu pendant huit heures – et il ne s'agissait que d'un seul acte d'instruction. Les enquêteurs vont donc au bout des choses.

Je puis aussi vous dire, car j'en suis le témoin – de même que maître Alimi, d'ailleurs, que des juges mettent en examen des policiers, les poursuivent, les placent sous contrôle judiciaire, prononcent à leur encontre des interdictions d'exercer, de porter des armes ou de se rendre dans tel ou tel endroit. Il est faux de prétendre que nous sommes dans un système d'impunité. Si tel était le cas, mon cabinet serait vide ; or il est plein de policiers et de gendarmes poursuivis devant la justice. Ce que je dis fait rire maître Alimi. Sans doute est-ce parce qu'il sait très bien que nous sommes opposés dans de nombreuses procédures judiciaires. Quoi qu'il en soit, il faut donc arrêter de dire qu'il n'y a pas de poursuites : c'est faux, il y en a tous les jours.

L'IGPN travaille autant qu'elle le peut, mais ses enquêteurs ne sont pas assez nombreux. Il n'en demeure pas moins que ce sont de vrais enquêteurs de police judiciaire, qui font extrêmement bien leur travail, à charge et à décharge. Lisez leurs rapports d'enquête, que l'on appelle rapports de synthèse de l'IGPN : vous verrez qu'ils ne sont pas tendres du tout avec les policiers et qu'ils décrivent précisément les faits et le cadre légal. Ces rapports sont envoyés à l'autorité qui engage les poursuites, c'est-à-dire le parquet – car l'IGPN n'est pas une autorité de poursuite : elle enquête, et elle le fait très bien.

Si l'on voulait confier ses missions à une autre structure, il faudrait que celle-ci ait des pouvoirs de police judiciaire. Elle devrait également disposer d'enquêteurs armés et équipés de gilets pare-balles, car les agents de l'IGPN sont parfois confrontés à des réactions violentes de la part de personnes qu'ils interpellent, par exemple quand ils débarquent à six heures du matin chez un « ripou ». Il faudrait, par ailleurs, que les dispositions du code de procédure pénale et du code pénal s'appliquent à ces agents. Seul un service de police ou de gendarmerie respecte tous ces critères.

De plus, si vous chargez des policiers d'enquêter sur les violences commises par des gendarmes, ou l'inverse, vous tomberez dans le même écueil que maintenant : ce sont des membres des forces de l'ordre, enquêtant sur d'autres membres des forces de l'ordre. Or ils sont les seuls à pouvoir le faire. Un enquêteur, c'est un enquêteur. Certes, madame la rapporteure, on pourrait envisager, dans le cadre d'une commission d'enquête, que vous commenciez à enquêter sur les violences policières,…

…mais vous vous heurteriez très vite à votre incompétence en la matière, car mener une enquête suppose un schéma intellectuel qui vous ferait défaut : récolter des indices, mener des auditions, confondre des suspects, cela suppose une formation spécifique et une pratique professionnelle. Il n'est pas raisonnable de dire que n'importe qui pourrait enquêter sur des violences commises par un policier. Cela demande un véritable travail d'enquête – et donc des capacités d'enquête qu'une structure indépendante n'aurait pas.

On nous dit que les forces de l'ordre sont très contrôlées, que de nombreuses sanctions sont prononcées. La perception qu'en a le public tient-elle au fait qu'il s'agit de sanctions administratives, internes au corps et dont on n'a pas connaissance ?

On peut toujours dire que les sanctions administratives ne sont pas de vraies sanctions. Si impunité il y a, je considère quant à moi que c'est pour les délinquants comparaissant devant les tribunaux correctionnels : quand on est condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, c'est une plaisanterie. Dans ces conditions, les délinquants continuent à commettre des délits, hélas. En revanche, les sanctions administratives que peuvent prononcer les conseils de discipline contre des policiers, ce n'est pas de la plaisanterie : ils encourent vingt-quatre mois de suspension sans solde. Autrement dit, du jour au lendemain, à partir du moment où l'arrêté de suspension leur est notifié, ces gens ne travaillent plus et n'ont plus d'argent pendant deux ans. Ils doivent pointer au chômage ou essayer de se faire embaucher comme videurs dans une boîte de nuit, en attendant d'être rétablis dans leurs droits. Ce sont donc de véritables sanctions. Les policiers courent de vrais risques, tous les jours : ceux de perdre la vie, de donner la mort et d'être privés de leur travail. Il n'y a aucun autre métier sur terre où l'on risque cela.

D'abord, en matière de violences policières, l'une des causes les plus fréquentes du classement sans suite tient au fait que l'auteur n'a pas pu être identifié, alors même que l'origine de la blessure est attribuée, par expertise, soit à un tir de LBD soit à une grenade. Il est faux de prétendre le contraire.

Ensuite, on nous dit que de nombreux policiers sont victimes d'agressions dans le cadre de leur vie personnelle après qu'ils ont été reconnus sur les réseaux sociaux, mais nous attendons désespérément que le ministère de l'Intérieur nous fournisse des chiffres précis. À titre personnel, je ne connais pas de policier à qui cela soit arrivé. Je pense qu'il n'y en a que très peu. Quoi qu'il en soit, la commission d'enquête pourrait contribuer à faire la lumière sur ce point : si nous disposions des chiffres, cela nous permettrait de déterminer si la diffusion d'images représente un véritable danger pour les fonctionnaires de police.

Enfin, en ce qui concerne l'IGPN, je suis assez d'accord avec maître Liénard : il faut que des policiers participent aux enquêtes, et il doit s'agir avant tout d'agents ayant la qualité d'officier de police judiciaire et disposant des compétences pour le faire. C'est la raison pour laquelle, en Grande-Bretagne, il y a des policiers qui enquêtent. En revanche, ce qu'il faut, au sein d'une nouvelle structure indépendante, c'est qu'il n'y ait pas seulement des policiers, de manière à éviter que joue l'esprit de corps. Il y a un conflit d'intérêts structurel dans le fait de demander à des policiers d'enquêter sur d'autres policiers : cela ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais. Il faut une direction collégiale, incluant des personnes de la société civile : magistrats ou anciens magistrats, connaisseurs du droit, mais aussi policiers à la retraite, n'ayant donc plus à se soucier de leur carrière. Cela permettrait de limiter les risques de conflits d'intérêts et de partialité.

Il me semble important de réagir à ce que mon confrère Laurent-Franck Liénard vous a indiqué, notamment à propos de l'interdiction de filmer les policiers et de diffuser les images, dans le but, a-t-il dit, de protéger les policiers. En réalité, cela aurait pour effet de soustraire l'action de la police au regard de la société et des citoyens. En démocratie, ce n'est pas possible. Il faut que la police soit vue et examinée. C'est comme cela que nous agirons aussi efficacement que possible contre ce que maître Liénard appelle des violences illégitimes et que nous persistons à appeler des violences policières.

Il a également indiqué que des policiers se font agresser tous les jours. Pour défendre un certain nombre de gens à qui on reproche des agressions de ce type, je peux vous dire que les policiers ne se font pas attaquer parce qu'une vidéo permettant de les identifier a été diffusée sur les réseaux sociaux. Les agressions en question font suite à des outrages, à des rébellions ou à des violences résultant d'interactions entre les citoyens et des policiers.

Par ailleurs, il est absolument capital de pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux des images de policiers et de violences policières : cela permet d'identifier les auteurs de ces violences, et, dans certaines situations, les victimes peuvent se reconnaître. Je me souviens du cas d'un manifestant qui, en 2016, avait été frappé par un brigadier de police alors qu'il était à terre. C'est grâce à une vidéo faite par un tiers et diffusée sur les réseaux sociaux qu'il a réussi à déterminer dans quelles circonstances cela s'était produit.

Enfin, on vous dit qu'aucun organe indépendant ne pourrait mener une enquête comme l'IGPN. Je tiens toutefois à rappeler que le Défenseur des droits et ses services réalisent des enquêtes extrêmement poussées sur les violences et les violations par les forces de l'ordre de leur déontologie. Si j'avais une seule proposition législative à faire pour lutter contre l'impunité, ce serait de rendre obligatoire pour le ministre de l'Intérieur l'application des décisions du Défenseur des droits . Comme je le disais, Jacques Toubon a demandé des sanctions disciplinaires dans trente-six dossiers en six ans, ce qui n'est pourtant pas beaucoup, mais aucune n'a été suivie d'effet : chaque fois le ministre de l'Intérieur a décidé de ne pas prononcer de sanction. Dès lors, maître Liénard a beau considérer que les sanctions sont massives et systématiques, je dis quant à moi, en observant les faits, en analysant les dossiers et en me fondant sur les déclarations du Défenseur des droits, que c'est faux.

Merci à tous pour votre participation et pour les pistes que vous nous avez permis d'envisager. Vous étiez aussi convaincus que convaincants.

La séance est levée à 12 heures 35.

Membres présents ou excusés

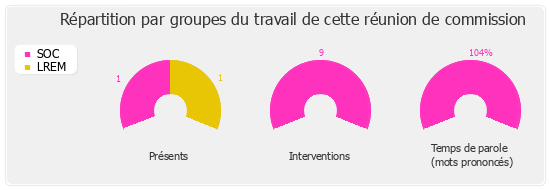

Présents. - Mme George Pau-Langevin, Mme Cécile Rilhac

Excusés. - Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jérôme Lambert