Mission d'information sur l'émergence et l'évolution des différentes formes de racisme et les réponses à y apporter

Réunion du jeudi 24 septembre 2020 à 10h00

Résumé de la réunion

La réunion

La mission d'information procède à l'audition, ouverte à la presse, de M. Ghyslain Vedeux, président du Conseil représentatif des associations noires de France (CRAN), de M. Christophe Lèguevaques, avocat, de Mme Stéphanie Mulot, professeure des universités en sociologie, et de M. Malcom Ferdinand, chargé de recherche au Centre national de recherche scientifique (CNRS) (IRISSO), membres du collège d'experts constitué par le CRAN.

La séance est ouverte à 10 heures.

C'est dans le cadre d'un cycle d'auditions consacré aux associations que nous entendons le président du Conseil représentatif des associations noires de France et plusieurs membres de son collège d'experts, le CRAN ayant régulièrement exprimé dans l'espace médiatique sa position concernant le racisme dans la société française.

Nous entendons les associations, après un cycle d'auditions consacré cet été aux universitaires, afin de délimiter le cadre de nos travaux, dont le sujet est très vaste. Plusieurs axes commencent à se dégager.

Premièrement, la répression des propos et des actes racistes, très clairement définie par notre code pénal et par le reste de notre législation ; sur cet aspect qui mobilisera certainement les institutions policière et judiciaire, mais reste assez peu abordé par les associations dans nos auditions, nous sommes preneurs de vos éventuelles remarques.

Deuxièmement, la persistance chez tout le monde de nombreux préjugés, certainement liés à notre éducation et devant être combattus très tôt à l'école ; je serais également heureuse de vous entendre à ce sujet.

Troisièmement, la question des discriminations, qui prend une très grande place dans nos travaux. J'ai décidé de ne pas dire pour l'instant comment je la nommerai ; certains chercheurs nous disent qu'il existe un racisme institutionnel, d'autres qu'il s'agit de discriminations persistantes, non volontaires, mais produites par le système. J'estime qu'elles méritent que l'on s'y attarde quelle que soit la dénomination choisie : notre mission manquerait son objectif si elle ne s'y intéressait pas. Sentez-vous donc libres de nous faire part de votre expérience de terrain et des solutions que l'on pourrait selon vous apporter à ce problème, même si nous ne le nommerons peut-être pas de la même manière à l'issue de votre audition.

Au sein de la mission d'information, nous sommes attachés à l'universalisme. Nous avons cependant voulu entendre des associations représentatives – des Noirs de France dans votre cas, des Asiatiques précédemment, et d'autres – pour savoir s'il existe des spécificités qui affectent les personnes qu'elles représentent.

Pour nous, l'intérêt de nos échanges est une coconstruction du sens. Le CRAN est une association créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et qui relève donc des lois de la République et les respecte, comme le montrent nos actions dans la sphère publique.

Vous dites ne pas vouloir nommer pour l'instant ; en ce qui nous concerne, voici la façon dont nous désignons le racisme ou les discriminations qui nous sont rapportés. Il existe d'abord ce que l'on appelle le racisme ordinaire – les mots quotidiens, les blagues, tout ce qui, malheureusement, est commun. Ensuite, le racisme symbolique ; je pense par exemple au titre d'un livre dont la modification a suscité l'émotion tout récemment, ou au nom bizarre de certaines pâtisseries… Autant de symboles qui persistent dans la société. Enfin, le racisme institutionnel, présent dans les violences policières ou dans les discriminations en matière de santé.

Notre approche est intersectionnelle : pour nous, le racisme doit être pris en considération sous ses différentes formes. On peut être Noire et femme – recouvrant ainsi deux formes de discrimination –, Noir, femme et gay, Noir et musulman, etc. Nous questionnons l'éthique : est-elle la même pour tous ? Par exemple, en France, un médecin s'occupe-t-il comme de ses autres patients d'une femme voilée, d'un homme gay, d'une personne africaine ? C'est tout le problème des inégalités.

Nous avons mené différentes actions, dont, actuellement, celle qui concerne le chlordécone, pesticide épandu en Guadeloupe et en Martinique alors qu'il était interdit dans l'Hexagone. Il s'agit d'une question transversale : elle touche aux discriminations dans le domaine de la santé, à l'écologie et à l'économie. Voilà aussi pourquoi nous avons constitué un collège d'experts.

Le chlordécone est un pesticide qui a été utilisé officiellement entre 1972 et 1990, et officieusement bien après, ce qui a entraîné une contamination généralisée, durable et délétère des écosystèmes antillais, dont les êtres humains. Un sixième de la production mondiale de cette poudre a été épandu dans des îles, sur des terres densément peuplées, d'où une exposition très intense à cette molécule, entre autres produits.

En voici les conséquences : pour la santé, une augmentation du risque de cancer de la prostate, un raccourcissement de la durée de la grossesse, des retards du développement cognitif chez l'enfant – on retrouve du chlordécone dans les cordons ombilicaux. Au niveau économique, citons des interdictions de pêche et de culture, notamment traditionnelle, sur certaines terres. Du point de vue environnemental, la molécule, très stable, perdure dans l'écosystème, sa rémanence allant de soixante à sept cents ans. Ainsi, aujourd'hui, plus de 90 % des Guadeloupéens et des Martiniquais ont du chlordécone – qui est un cancérigène et perturbateur endocrinien – dans le corps.

Du point de vue politique, la contamination a eu lieu en connaissance de cause. Dès 1968, des alertes ont été données. En 1974, des ouvriers agricoles ont dénoncé la contamination. En 1975, la production de la molécule a été interdite aux États-Unis. En 1977, des chercheurs ont montré qu'on la retrouvait dans les sols ; de même en 1981, puis en 1993. L'autorisation d'utiliser le produit a été donnée au plus haut niveau de l'État, notamment par les ministres de l'agriculture, en toute illégalité, sachant que le produit ne serait pas utilisé dans l'Hexagone mais en Guadeloupe et en Martinique.

Au-delà du fait que cela ait pu même avoir lieu, ce qui est frappant, ce sont les refus répétés de protéger la population de cette pollution. Aux États-Unis, dès 1977, c'est-à-dire deux ans après l'arrêt de la production, des enquêtes parlementaires étaient diligentées, des procédures judiciaires menées, des recherches épidémiologiques lancées, la dépollution des eaux entreprise et des lois votées pour que cela ne se reproduise pas. Il a fallu attendre plus de trente ans pour que ces processus s'engagent concernant les Martiniquais et les Guadeloupéens.

Au niveau judiciaire, enfin, l'affaire du chlordécone est un exemple de ce que l'on appelle la justice environnementale, concept venu des États-Unis et énoncé en réponse au racisme environnemental. Cette dernière notion, que votre mission d'information pourrait approfondir, renvoie aux discriminations racistes par surexposition à des milieux contaminés. Le racisme systémique ne relève pas de la volonté individuelle : c'est un système qui fait que certaines catégories de population sont davantage exposées à des discriminations ou à des substances toxiques. Le racisme était précisément au cœur du projet colonial qui a créé ce que l'on appelle aujourd'hui la Martinique et la Guadeloupe, non seulement du point de vue des rapports entre êtres humains mais dans la manière dont on a constitué les paysages et habité les îles, notamment en en faisant des puzzles de monocultures, dont la banane ou la canne à sucre. Ce racisme systémique n'a pas disparu avec la fin de l'esclavage ou la départementalisation.

Alors que la pollution au chlordécone affecte la capacité à se nourrir, à pêcher et à produire et est présente chez 90 % des personnes, depuis quarante-huit ans, aucune justice n'a été rendue. Imaginez un instant que 90 % des habitants de l'Hexagone soient contaminés par une molécule cancérigène, perturbateur endocrinien, reconnue comme telle, notamment par le Centre international de recherche sur le cancer, et que, depuis quarante-huit ans, malgré le dépôt de plaintes, aucune personne morale, aucune entreprise, aucun responsable politique, aucun élu local ou national n'ait été assignés en justice ! Cela donne aux Antillais le sentiment que leurs vies ne comptent pas, et que la promesse d'égalité défendue par Aimé Césaire en 1946, lors de la loi de départementalisation, n'a pas été tenue.

J'ai marqué un temps d'arrêt tout à l'heure, madame la rapporteure, lorsque vous avez mentionné l'universalisme, parce que j'ai cru, dans un moment de déraison, que vous nous pensiez en marge de cet universalisme. Or toute notre démarche consiste à nous y inscrire, au contraire : Blancs ou Noirs, peu importe, nous sommes tous des citoyens de la République et nous avons la même revendication d'égalité.

Dans le dossier du chlordécone, la justice montre un double visage : très lente et très protectrice de certains intérêts, très rapide et dure quand on s'oppose à ces intérêts. Un exemple : à l'automne dernier, des jeunes ayant pris conscience de l'affaire ont manifesté leur révolte en bloquant les centres commerciaux appartenant notamment à une grande famille martiniquaise très puissante, héritière de la tradition colonialiste : la famille Hayot. La réponse de l'État n'a pas consisté à tenter de calmer le jeu ou de nouer le dialogue, mais à réprimer de manière offensive, sans aucune explication. Dans le même temps, une plainte au pénal est à l'instruction depuis quatorze ans et, pendant des années, le parquet, sur instruction des ministres de la justice successifs, a tout fait pour que la démarche des associations soit déclarée irrecevable et que l'enquête ne commence pas. Ce traitement différencié, comme d'autres, reflète le racisme institutionnel, que l'on retrouve également dans une pratique objective, évocatrice du débat parlementaire à venir sur le séparatisme : la manière dont, notamment aux Antilles, certains vivent séparément des autres habitants, dans leurs propres domaines, leurs propres écoles, sans vouloir se mélanger.

Il y a tout un travail à faire pour lutter contre ce genre de pratiques, reflet d'une histoire qui ne passe pas. Si l'on en est arrivé à la situation qui a été décrite concernant le chlordécone, c'est aussi parce qu'on a laissé se perpétuer de vastes domaines agricoles non remaniés ni réattribués, de sorte que les anciens colons ont joui d'une position de domination économique devenue politique. La grande astuce, pour « tenir » l'État métropolitain, consistait à dire : « Si vous ne nous donnez pas de chlordécone, nous allons avoir des problèmes dans les bananeraies, donc un problème social, donc un problème politique. » On aurait pu choisir une autre politique agricole, qui aurait permis aux habitants des îles de retrouver l'autonomie alimentaire à laquelle ils aspirent et que défendent les associations VIVRE et Lyannaj pou depolye Martinik. Il faudrait remettre en avant les productions et les savoir-faire locaux et montrer que l'on peut très bien se passer des produits d'importation qui viennent à 80 % de la métropole.

Le dossier du chlordécone est révélateur d'une situation économique, politique et historique qui perdure ; c'est aussi pour cela que M. Vedeux a voulu le mettre en avant, et c'est ce qui mobilise les associations précitées.

Je me permettrai enfin une observation personnelle. Vous vous apprêtez à tenir un débat sur les néonicotinoïdes ; ne refaites pas la même erreur que vos prédécesseurs à propos du chlordécone ! On savait que le chlordécone était dangereux pour la santé et pour l'environnement : cela a été dit en 1968, démontré en 1976, constaté par l'Organisation mondiale de la santé en 1979 ; pourtant, rien n'a été fait. Aujourd'hui, nous disposons de nombreuses preuves du fait que les néonicotinoïdes sont dangereux pour l'environnement et pour la santé humaine, mais vous êtes en passe, pour satisfaire les intérêts économiques du moment, de valider à nouveau l'utilisation de ce produit.

Docteure en anthropologie sociale et professeure des universités en sociologie à l'université Toulouse II-Jean-Jaurès, je travaille depuis une trentaine d'années sur les rapports sociaux de sexe, de race et de classe et j'analyse les politiques publiques dans les champs de la famille, de la santé et de la mémoire de l'esclavage dans le contexte postcolonial des Antilles françaises et dans l'Hexagone. J'étudie les effets de la domination sur la santé des personnes et les différents niveaux de production de la violence, du racisme et des inégalités intersectionnelles.

J'aimerais vous parler des inégalités ethnoraciales face à la santé, à partir du dossier du chlordécone, mais aussi de manière plus générale. Ces inégalités résultent d'un racisme et d'une racialisation des rapports sociaux dans tous les domaines de l'existence, qui produisent des discriminations directes ou indirectes dans l'accès à la citoyenneté, au logement, à l'éducation, aux transports, au travail, à la santé et aux soins.

Vous avez évoqué les violences policières, les préjugés et les discriminations ; je suis ici pour vous dire que le racisme tue. Il n'est pas seulement une question de représentations ou de pratiques : le racisme tue encore, et il ne tue pas seulement George Floyd, Adama Traoré ou Cédric Chouviat ; il tue en silence, au quotidien, des anonymes, des victimes qui n'ont pas les moyens de se faire entendre, souvent des sans-papiers, des migrants, des femmes, des hommes ou des personnes âgées qui ne sont pas en position de se défendre face aux discriminations indirectes auxquelles ils sont confrontés dans le champ de l'accès à la citoyenneté. Le racisme tue avec la complicité passive des dispositifs et des politiques publics, de certains professionnels – du logement, du travail, de la santé – et de certains citoyens, pas nécessairement, comme vous l'avez dit, de façon volontaire, mais parce que le système permet à certaines personnes, agents ou fonctionnaires, de reproduire de façon décomplexée des pratiques relevant d'un racisme qui cache mal son nom. Il tue donc de façon systémique, la plupart du temps des populations défavorisées, souvent des migrants en situation irrégulière que la loi française empêche d'accéder à une régularisation rapide et qui sont écartés, par un cumul d'entraves systémiques, d'une citoyenneté qui les protégerait face aux inégalités, au risque de maladie ainsi que de contamination et face à la mort.

Dans le cas du chlordécone, les premières victimes étaient des ouvriers peu qualifiés, travaillant dans les exploitations bananières, dont, probablement – nous n'avons malheureusement pas les chiffres –, une part de travailleurs migrants originaires d'Haïti, hommes et femmes ayant fui dictatures et assassinats pour trouver refuge dans les pays voisins caribéens, notamment les Antilles françaises, et tenter d'y survivre dans une très grande précarité. Ils travaillaient aussi dans le secteur du bâtiment, attirés par le boom consécutif aux lois de défiscalisation outre-mer. Ils étaient souvent dans la clandestinité, sans papiers, ce qui les a rendus très vulnérables, a bloqué leur accès à la santé et aux soins, et les a exposés soit à des maladies environnementales, soit à d'autres contaminations, notamment par le VIH. Il est probable que, pour ceux qui n'ont pas été expulsés par charter du fait de dispositifs juridiques scélérats, leur espérance de vie a été réduite et leur taux de mortalité augmenté par ces conditions matérielles d'existence très défavorables.

Ce qui est vrai des migrants haïtiens aux Antilles l'est également des migrants africains en France. Dans la crise de la Covid-19, la population originaire d'Afrique subsaharienne a été surexposée à la contamination par le coronavirus et a souffert d'une surmortalité criante – en Seine-Saint-Denis, elle a été de 368 %, contre 95 % pour les personnes nées en France. Je pourrais également prendre l'exemple de Mayotte, de la Guyane, de la Guadeloupe en ce moment.

La comorbidité et, surtout, l'inégalité d'accès à la citoyenneté et aux soins que subissent les personnes noires et défavorisées en France soulignent la complicité des pouvoirs publics dans la reproduction d'un racisme systémique. Ici, il ne s'agit pas seulement de personnes, mais de dispositifs qui empêchent l'accès à la régularisation. La modification récente de l'aide médicale de l'État (AME), instaurant un délai de carence de trois mois, a par exemple fragilisé encore davantage les nouveaux arrivants, les exposant à un risque d'expulsion beaucoup plus marqué, grevant ainsi leurs chances d'accéder à une citoyenneté dont on sait qu'elle est thérapeutique et aggravant leur vulnérabilité face aux risques sanitaires et à la maladie.

Ces données montrent combien il est important de tenir compte du lieu de naissance dans l'étude des inégalités ethnoraciales. Malheureusement, dans notre pays, nous ne disposons pas encore d'éléments sur les personnes noires nées, non pas en Afrique, mais en France, et vivant les mêmes problèmes.

Il faut donc s'intéresser au racisme non seulement comme une interaction entre personnes, mais comme un système de domination articulant différents niveaux. D'abord, macrosociologique : il s'agit d'étudier la manière dont les politiques et les dispositifs publics favorisent, voire entérinent des pratiques qui ne portent pas le nom de racisme mais constituent des discriminations – directes ou indirectes – racistes, comme le fait de sélectionner, parmi les migrants, les personnes ayant droit au logement, à la santé, au travail et à des conditions de vie décentes. Ensuite, mésosociologique : est ici en jeu l'application ou le contournement des dispositifs publics par les professionnels ; par exemple, comment les médecins soignent-ils ou non les personnes séropositives ou porteuses du coronavirus en grande précarité, sans papiers ou privées de la nationalité française ? Microsociologique, enfin : il s'agit de la façon dont les acteurs déploient des ressources leur permettant de réagir à ces entraves ou de la façon dont ils sont empêchés de le faire et de se défendre.

Je n'ai pas anticipé que la question du chlordécone serait la question centrale de, mais l'angle que vous avez choisi m'a inspiré quelques questions qui élargiront peut-être le périmètre de notre discussion.

Convenons d'abord qu'étant responsables politiques du temps présent, nous ne sommes pas, la rapporteure et moi-même, comptables de la reconnaissance tardive par l'État de ce qui constitue – plus personne ne le conteste, ni au Parlement ni au Gouvernement – un scandale. Répondant à une question au Gouvernement mardi, monsieur Sébastien Lecornu, ministre des outre-mer, l'a clairement exprimé, rappelant les actions engagées dans le cadre du quatrième plan chlordécone et les crédits débloqués en vue de tester les publics prioritaires, notamment les femmes en âge de procréer. Par ailleurs, les études publiées par Santé publique France établissent, en effet, que 90 % de la population adulte de Martinique et de Guadeloupe est contaminée, à des degrés divers, par le pesticide.

Un lien pourrait être fait avec la question, en vogue aux États-Unis, de la réparation des dommages psychologiques et physiques de l'esclavage. À l'échelle fédérale, on parle d'un plan d'excuses publiques et de réparations. L'un des candidats à l'élection présidentielle, vous devinez lequel, y a apporté son soutien. Il est intéressant de constater que ce débat impose une nouvelle intersectionnalité : en effet, les Noirs dont les ancêtres sont arrivés après la guerre de Sécession ne sont pas concernés, ce qui revient à considérer que les Noirs descendants d'esclaves ont plus besoin que les autres d'être protégés contre le racisme.

Ma question n'est en rien polémique : je voudrais savoir si les demandes en indemnisation du préjudice moral en raison d'une exposition au chlordécone, engagées par plusieurs centaines de personnes en 2019, ne sont pas le masque d'une demande plus systémique de réparation de l'esclavage et des conséquences du racisme colonial. Plus généralement, quelle comparaison établissez-vous entre la France et les États-Unis ? Les histoires, les traditions de ces pays n'étant pas les mêmes, pensez-vous que les Noirs y subissent de la même manière les préjugés et le racisme ?

La question des réparations comporte plusieurs volets dont la restitution des biens culturels – le CRAN a été auditionné la semaine dernière dans le cadre du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal – et la santé. En l'occurrence, nous parlons d'une contamination qui affecte 90 % de la population antillaise, ce qui est énorme.

La reconnaissance se fait en deux temps. Au terme de la commission d'enquête sur l'utilisation du chlordécone, la responsabilité de l'État a été reconnue, des recommandations ont été formulées. Mais cela n'est pas suffisant : alors que les discriminations perdurent en Guadeloupe et en Martinique, nous souhaitons désormais des actions concrètes.

Nous avons introduit devant le tribunal administratif de Paris une demande en indemnisation du préjudice moral. Cette action collective réunissant plus de 2 000 personnes a permis, aux Antilles et en France, une prise de conscience. Il ne s'agit pas d'enrichir les demandeurs, mais de faire reconnaître, par une justice que nous espérons indépendante, la responsabilité de l'État sur le long terme.

Nous pourrions vous donner le détail des différents textes, des dérogations, des aménagements, des pièges procéduraux qui ont été mis en place pour permettre la perpétuation de ce que j'ai appelé, dans une autre instance, un « crime colonial », puisqu'il a profité aux héritiers des colons, au détriment des descendants des esclaves.

Cette action est-elle le faux-nez ou le masque d'une demande de réparations au titre de l'esclavage ? Je ne le crois pas. Mais si vous voulez explorer cette question fondamentale, sans doute faut-il vous demander pourquoi l'article 5 de la proposition de loi de Christiane Taubira, relatif à l'examen des réparations dues au titre de ce crime contre l'humanité, a été supprimé.

Je pense pour ma part que les réparations doivent être collectives. Il est désormais impossible de rechercher des responsabilités individuelles. Dans le cas du chlordécone, on voit bien que le temps accordé par l'institution judiciaire sert surtout à protéger et à laisser vivre tranquillement les responsables. M. Jacques Chirac et M. Yves Hayot, pour les nommer, sont décédés, et personne ne pourra aller les chercher pour les actes qu'ils ont commis à partir de 1972.

Pour ce qui est des mesures, les associations antillaises auraient aimé qu'au-delà des déclarations parfois pompeuses de certains politiques, les réseaux d'eau et les hôpitaux fassent l'objet d'actions concrètes. Tous les bassins versants, qui servent à alimenter les réseaux d'eau, sont contaminés. Les travaux nécessaires de transformation, d'aménagement et de réparation des réseaux de transport des eaux représentent des centaines de millions d'euros, mais pour des tas de mauvaises raisons, rien n'est fait. On continue de consommer du chlordécone lorsque l'on boit l'eau du robinet ! Quant au CHU de Guadeloupe, il se trouve dans une situation extrêmement critique, encore aggravée par la crise sanitaire. Il ne s'agit pas ici de réparer, mais de préparer l'avenir. Toute la question, et votre mission ou une autre pourrait utilement se pencher sur elle, est de savoir pourquoi cela ne se fait pas.

Le dossier du chlordécone, par sa transversalité, met en évidence les contradictions de l'État : ses représentants font des déclarations la main sur le cœur, mais lorsqu'il s'agit de la mettre au porte-monnaie, la volonté disparaît.

Permettez-moi de revenir sur la notion de racisme environnemental, qui ne concerne pas seulement les Antilles mais aussi l'Hexagone. Des travaux très intéressants montrent que les personnes pauvres et racisées sont exposées de manière disproportionnée à des polluants environnementaux, qu'il s'agisse des habitants de certains quartiers populaires, aux abords des autoroutes, ou des gens du voyage, installés à proximité des décharges. Cette notion est bien documentée en Angleterre, en Afrique du Sud et aux États-Unis.

Vous avez expliqué, monsieur le président, que vous n'étiez responsable que du présent. Ne pensez-vous pas qu'un État de droit comme le nôtre a failli de façon flagrante dans la réponse judiciaire qu'il a apportée au scandale du chlordécone ? Comment expliquer qu'il n'ait fallu que trois ans aux États-Unis – l'un des plus mauvais élèves en matière de politique environnementale – pour traiter judiciairement le cas du chlordécone en condamnant Allied Chemicals ?

Certes, la condamnation judiciaire ne suffit pas, il faut encore pouvoir imaginer une autre manière de vivre ensemble et rendre effectif le droit de vivre dans un environnement sain. Il faut imaginer que le chlordécone est devenu le quotidien d'une majorité d'Antillais, bouleversant le rapport à la nourriture et à la procréation : cette patate douce est-elle contaminée ? Mon corps va-t-il transmettre les substances toxiques à mon fœtus ? Ce sont des questions qui se posent chaque jour.

Des mesures ont été prises, mais même si elles sont les bienvenues, elles ne suffisent pas à cette reconnaissance. Le Président de la République et le ministre des outre-mer ont fait des déclarations importantes, mais que vaudront-elles demain ? Les hommes passent, seules les décisions de justice demeurent.

Or, aucune décision n'a été prononcée en quarante-huit ans, que ce soit contre une entreprise, une personne physique ou un élu ! C'est une atteinte à la dignité de la population. Celle-ci comprend mal qu'il y ait deux poids, deux mesures. Je citerais le cas des militants qui ont été frappés en juillet lors de leur arrestation, à Fort-de-France – l'un d'eux à plus de cent reprises – par des forces de l'ordre qui s'en sont pris aussi au symbole culturel du tambour martiniquais et ont proféré des insultes racistes, seront, eux, jugés en l'espace de quelques semaines.

Il faut bien distinguer la question de la justice environnementale et de celle des réparations au titre de l'esclavage. Mais au-delà, il convient de se demander, collectivement, comment la France fait face à son passé colonial esclavagiste, de quels symboles elle se dote – devant l'Assemblée nationale, dans les rues. Or ce débat, qui devrait aller bien au-delà de quelques discussions sur les plateaux de télévision, n'a pas lieu. Mise à part la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, on a l'impression qu'il n'y a que des déclarations, des mots sans conséquences, y compris financières.

Pourtant, les États de la Caraïbe ont lancé une campagne afin d'obtenir réparation de plusieurs États européens ; sous l'impulsion du CRAN notamment, l'Union européenne, dans sa résolution du 26 mars 2019, a invité les États membres à reconnaître que les personnes d'ascendance africaine jouissent de façon inégale des droits de l'homme et des droits fondamentaux, et à offrir des réparations sous la forme d'excuses publiques ou d'une restitution d'objets volés à leurs pays d'origine. Ces derniers mois, de telles demandes ont émergé en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord. Dans le même temps, en France, alors que l'on pourrait repenser l'espace public en le peuplant d'autres figures que celles de bourreaux, on refuse le débat, on oppose une fin de non-recevoir.

Enfin, quelques éléments pour démontrer que le racisme environnemental est bien systémique en Martinique ou en Guadeloupe : le chlordécone n'est pas le seul pesticide interdit à y avoir été utilisé car les planteurs de canne à sucre peuvent encore épandre, par dérogation, de l'asulox. Par ailleurs, les taux de sucre autorisés dans les produits alimentaires ont été pendant des années jusqu'à 50 % supérieurs à ceux en vigueur dans l'Hexagone ; aujourd'hui, le taux de diabète est deux fois plus élevé chez les Antillais que chez les métropolitains. Enfin, les infrastructures sanitaires font face à de grandes difficultés. Ce mélange très mortifère obère la santé de citoyens français !

Plutôt que de se demander si telle ou telle institution est raciste ou autorise des discriminations raciales, il faut se demander, en écho aux propos de Stéphanie Mulot, comment des dispositifs pourraient rendre possible la dénonciation des inégalités et des discriminations raciales.

Pour l'équilibre politique des forces, et parce que nous sommes à la veille du premier anniversaire de la mort de Jacques Chirac, je rappellerai que la plupart des ministres de l'agriculture de François Mitterrand – Édith Cresson, Jean-Pierre Soisson ou encore Louis Mermaz – ont allègrement délivré des dérogations.

Nous ne sommes pas là pour polémiquer, mais si vous le souhaitez, nous pouvons entrer dans le détail.

Ne nous livrons pas à une compétition mémorielle sur les responsables du chlordécone, mais rappelons que le processus de prise de conscience fut assez long !

Vous avez dit, monsieur Ferdinand, que l'on refusait le débat. Vous êtes pourtant ici dans une instance où il vous est proposé de débattre calmement des différentes formes de racisme. Il est vrai que cette question trouve peu d'écho et que les joutes qui se déroulent sur les plateaux de télévision ne peuvent être qualifiées de « débat ».

Comme il nous reste peu de temps, je vous propose d'aborder un autre volet. Nous avons reçu plusieurs représentants de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), dont des statisticiens, qui ont confirmé ce qui ressortait déjà du rapport annuel : l'indice de tolérance montre que la population noire est celle qui est le mieux acceptée ; le nombre de mariages mixtes est très élevé en France. Pourtant, les actes racistes ne diminuent pas et les préjugés persistent. J'aimerais vous entendre sur ce paradoxe.

L'exemple du chlordécone me parle, puisque c'est Serge Letchimy qui a présidé la commission d'enquête et que Josette Manin, une autre collègue du groupe socialiste et apparentés, a interpellé hier le ministre des outre-mer. Nous espérons sincèrement que cette commission débouchera sur des actes concrets.

Par cet exemple, vous démontrez la persistance d'un système d'exploitation économique auquel nous devons nous employer à mettre fin. Cela m'inspire la réflexion suivante : les actes et les façons de penser racistes sont reproduits indéfiniment par un système d'exploitation si ancien que le terme d'« émergence » dans l'intitulé de notre mission empêche d'envisager une réponse construite et adaptée au phénomène.

Il est vrai que nous n'avions pas encore pris en compte la question de la santé et de l'environnement dans nos auditions et il me paraît important que nous le fassions désormais. La notion de crime contre l'environnement, qui est discutée depuis quelques années, est intéressante car elle permet de comprendre que lorsque l'on touche aux écosystèmes, on en profite pour toucher aux populations qui en font partie intégrante.

Ce que le scandale du chlordécone questionne, c'est la façon dont les inégalités sociales, raciales, économiques et de genre, mises en place en France il y a fort longtemps, ont été entérinées dans le système éclavagiste et colonial, puis perpétuées et reproduites, malgré la logique universaliste de la République, par un moteur qui fonctionne toujours.

Des situations d'exception juridique permettent la perpétuation de ces inégalités. Comme l'a expliqué maître Lèguevaques, la justice a pu se montrer particulièrement lente outre-mer et ne pas s'appliquer à certaines personnes. Il est intéressant de voir comment la France utilise les outre-mer comme zone « test ». Ainsi, la loi sur l'accès à la citoyenneté a été modifiée pour Mayotte, ce qui emporte des conséquences très graves pour la santé des personnes – la crise de la Covid-19 l'a montré. Pendant des années, les normes sur le taux de sucre dans les aliments ont été différentes outre-mer – il a fallu attendre la loi visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer, dite loi Lurel, pour revenir à des taux équivalents à ceux imposés dans l'Hexagone : la surconsommation de sucre a entraîné une hausse du diabète et des pathologies qui y sont liées.

L'affaire du chlordécone nous éclaire aussi sur la façon dont s'opère le partage des « communs » en France. Les inégalités ethno-raciales y sont criantes, qu'il s'agisse des ressources, de l'accès à la santé ou à la citoyenneté. Comprendre le racisme, c'est comprendre comment certains sont très frileux à l'idée de partager les avantages de leur citoyenneté française avec les personnes racisées, placées ainsi dans des positions minoritaires qui les excluent, en bien des aspects, de la société. La race, entendue comme une catégorie sociale et socio-politique, peut aussi être perçue comme un capital pour les personnes qui en bénéficient, un capital qu'elles ne veulent pas partager. Il faut s'interroger sur les logiques qui servent à raciser, c'est-à-dire à délégitimer, à exclure l'autre, sur la base de plusieurs critères intersectionnels, afin de maintenir les privilèges et les avantages de ceux qui ne se considèrent pas comme racisés, ou marqués par les stigmates de la race. Je pourrais vous renvoyer par exemple aux propos d'une jeune femme blonde très connue, qui explique qu'elle n'a pas à s'excuser d'être blanche.

J'en viens à votre question, madame la rapporteure. Oui, les préjugés perdurent, et il faudrait les examiner en détail. Je pense ici aux préjugés sur la violence ou sur le manque de civilité des hommes noirs. Il est intéressant aussi de voir comment, en continuant à mobiliser des poncifs racistes sur la fainéantise des hommes noirs ou sur l'érotisme des femmes noires, on dissimule, voire on invisibilise leur capacité de travail, leur contribution à l'effort public, leur participation à la production des ressources. Le parallèle pourrait être fait avec les personnes originaires du Maghreb : c'est une façon de cacher le fait que tous se retrouvent dans les métiers les plus défavorisés – sécurité, soin aux personnes, entretien – et les plus exposés. La crise de 2020, en révélant que ces métiers étaient incontournables, a permis de rendre visible l'importance de cette population.

Nous sommes venus dans un esprit de coconstruction et nous saluons justement le fait qu'il y ait ici débat.

Pour caricaturer, le CRAN a un pied dans la rue, puisqu'il travaille avec les associations de terrain, et un pied dans les institutions, auprès desquelles il fait état des situations. C'est parce que nous faisons ce pont que nous sommes ici aujourd'hui. C'est dans cet esprit que nous avons contribué au dernier rapport de la CNCDH.

Il me semble important de rappeler que la CNCDH publie son rapport annuel sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie depuis 1990, mais qu'il a fallu attendre 2019 pour qu'y soit abordée la question du racisme anti-Noirs – que l'on peut aussi nommer afrophobie ou négrophobie. Cela nous renvoie à la question des politiques publiques : nous avons dû monter au créneau pour que ce sujet soit traité !

Nous avons fait notre travail, nous avons participé à ce rapport, nous y avons même grandement contribué. Nous saluons donc sa publication. Mais nous nous interrogeons sur certaines de ses recommandations – puisque l'on en est toujours à émettre des recommandations. Il y est expliqué que, pour mieux prendre en compte toutes les formes de racisme, il faudrait que les populations noires portent davantage plainte ; mais ce que nous constatons au quotidien, c'est que ces plaintes ne sont pas acceptées ! Une telle recommandation est donc insuffisante. La CNCDH devrait tirer avantage des ressources que représentent les personnes de la société civile, qui savent ce qui se passe, et ce qui ne se passe pas. Nous devons continuer le travail. Ce premier rapport est un étayage, un pied dans la porte.

Sur le rapport entre le taux de mariages mixtes et la survivance des préjugés, je ne pense pas que l'on puisse lutter contre le racisme à travers une politique maritale, mais plutôt en facilitant l'accès à la recherche, à l'enseignement supérieur ou à certains métiers. Par ailleurs, les enfants nés de mariages mixtes connaissent, et le Défenseur des droits l'a montré, les mêmes traitements inégaux de la part d'institutions comme la police.

Madame la députée, pour lutter contre les crimes environnementaux, il faut commencer par nous interroger sur nos propres pratiques de consommation : les minerais nécessaires à la production de notre électricité, des batteries de nos voitures ou de nos téléphones portables sont extraits dans d'horribles conditions.

Il me semble, monsieur le président, que votre mission pourrait utilement prévoir un temps consacré à l'outre-mer, car les difficultés à partager la citoyenneté, l'accès à la santé ou à l'éducation y sont particulièrement prégnantes. Cela pourrait éclairer, par les marges, ou la périphérie, ce qui se passe en métropole.

La séance est levée à 11 heures 10.

Membres présents ou excusés

Mission d'information sur l'émergence et l'évolution des différentes formes de racisme et les réponses à y apporter

Réunion du jeudi 24 septembre 2020 à 10 heures

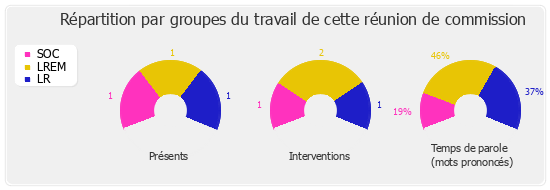

Présents. - Mme Caroline Abadie, M. Robin Reda, Mme Michèle Victory

Excusé. - M. Bertrand Bouyx