Mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique

Réunion du mardi 9 octobre 2018 à 17h00

Résumé de la réunion

La réunion

Mission d'information DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS SUR LA RÉVISION DE LA LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE

Mardi 9 octobre 2018

Présidence de M. Xavier Breton, président de la Mission

La Mission d'information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique procède à une audition en forme de table ronde sur les cellules souches et sur les embryons : Pr Marc Peschanski, directeur scientifique de l'Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des malades monogénétiques (I-Stem) ; Dr Cécile Martinat, présidente de la Société française de recherche sur les cellules souches (FSSCR), directrice de recherche INSERM ; Dr Laurent David, responsable scientifique de la plate-forme de production de cellules souches induites (CHU Nantes), Maître de conférence praticien hospitalier, et le Pr Alain Privat, ancien directeur à l'École pratique des hautes études (EPHE) de recherche INSERM, ancien titulaire de la Chaire de neurobiologie du développement, EPHE, membre de l'Académie nationale de médecine.

L'audition débute à dix-sept heures trente.

Nous achevons notre séquence d'auditions de ce jour par une table ronde sur la thématiqe des cellules souches et des embryons. Nous accueillons M. Marc Peschanski, directeur scientifique de l'Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des malades monogéniques (I-Stem), Mme Cécile Martinat, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et présidente de la Société française de recherche sur les cellules souches (FSSCR), M. Laurent David, responsable scientifique de la plateforme de production de cellules souches induites du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, maître de conférences et praticien hospitalier, et M. Alain Privat, neurobiologiste à l'École pratique des hautes études (EPHE), ancien directeur de recherches à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), spécialiste des cellules souches.

Dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, notre mission d'information est amenée à s'intéresser à des questions relatives aux embryons, aux cellules souches embryonnaires et aux cellules souches pluripotentes adultes reprogrammées, ou cellules IPS. Nous souhaiterions, madame, messieurs, prendre connaissance de vos expériences et avis sur ces sujets.

Je vous remercie pour votre invitation : ce n'est pas la première fois que je viens parler des cellules souches à l'Assemblée nationale, nous nous connaissons déjà, monsieur Breton, monsieur Touraine.

Remontons à la fin des années 1990. Alors que les cellules souches embryonnaires commençaient à devenir un thème de recherche et à représenter un grand espoir à l'étranger, les chercheurs français se heurtaient à l'interdiction faite par la loi bioéthique de 1994 de mener des recherches sur ce produit biologique, ce qui suscitait beaucoup de débats. Avec certains collègues, nous avions déclaré que les cellules souches embryonnaires, capables d'une prolifération illimitée en laboratoire et susceptibles d'être orientées vers n'importe quel phénotype cellulaire, constituaient pour la recherche translationnelle, tournée vers la mise au point d'outils thérapeutiques, et, pour la médecine, un matériau biologique exceptionnel sans aucun équivalent. Nous nous étions d'une certaine façon avancés en affirmant qu'il serait possible de mettre au point des thérapies cellulaires à partir de cellules dérivées de cellules souches embryonnaires et d'identifier des mécanismes pathologiques liés à des mutations génétiques à partir de cellules prélevées sur des embryons issus du diagnostic préimplantatoire porteurs de maladies génétiques.

La recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines a été autorisée par principe en 2012, après avoir été autorisée par dérogation en 2004, et nous pouvons voir comment nos anticipations ont trouvé une traduction dans la réalité. Il y a aujourd'hui dans le monde vingt-quatre essais cliniques, dont un en France, sur les cellules dérivées de cellules souches embryonnaires. En mars 2017, une équipe de chercheurs anglais dirigée par M. Peter Coffey a présenté des résultats spectaculaires : elle a permis à deux patients atteints de cécité, à la suite d'une accélération brutale d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), de retrouver la vue.

En outre, des centaines d'articles ont cerné des mécanismes pathologiques liés à des mutations identifiées à partir soit de cellules souches embryonnaires issues d'embryons du diagnostic préimplantatoire soit de cellules souches pluripotentes induites qui, depuis la fin de l'année 2007, viennent compléter notre arsenal en nous donnant la possibilité d'appliquer des règles que nous avons apprises grâce aux cellules souches embryonnaires.

Les équipes de l'Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies monogéniques (I-Stem) ont publié dans le numéro d'octobre de Brain les résultats d'une étude portant sur l'utilisation de la metformine, antidiabétique connu, pour le traitement symptomatique d'une dystrophie myotonique de type I dans le cadre d'un essai validé sur quarante patients – vingt atteints de cette maladie contre vingt placebos. Nous avons apporté la démonstration que les patients traités gagnaient plusieurs dizaines de mètres de périmètre de marche en un an.

Ces résultats n'auraient pas pu être obtenus autrement : il n'y a pas de modèles cellulaires équivalents à ces cellules physiologiques prélevées sur des embryons issus du diagnostic pré-implantatoire.

L'hypothèse que nous avancions il y a trente ans se vérifie aujourd'hui : ce matériau biologique donne bel et bien lieu à des applications médicales dans le cadre de la recherche translationnelle.

Cela implique un changement de registre. La question n'est plus de savoir s'il faut ou non autoriser les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines. Nous souhaitons que les représentants de la nation prennent conscience que ce qui est maintenant en jeu, c'est la possibilité de développer une nouvelle médecine fondée sur ces recherches.

Je fais partie de ces scientifiques qui, au début des années 2000, ont commencé à mener des travaux aux États-Unis sur les cellules souches, ce qui leur a permis de réaliser quel potentiel elles offraient, notamment en matière des pistes thérapeutiques – je travaillais pour ma part sur la maladie de Parkinson. Quand la révision de la loi bioéthique est intervenue en 2004, j'ai rejoint le premier institut dédié à la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, créé par M. Marc Peschanski dans le but d'identifier de nouvelles thérapeutiques applicables aux maladies génétiques.

Aujourd'hui, c'est moins en tant que directrice de recherche à l'INSERM qu'en tant que présidente de la Société française de recherche sur les cellules souches (FSSCR) que je m'exprime. Créée en 2017 sous l'impulsion d'une poignée de scientifiques, dont M. Laurent David, qui est à mes côtés, elle poursuit un triple objectif : fédérer et mieux organiser la recherche sur les cellules souches en France ; augmenter la visibilité de ces recherches à l'échelon international ; mieux communiquer avec le grand public sur les bénéfices et les dangers de ces recherches. Elle s'apprête à tenir son deuxième congrès annuel à Nantes au début du mois de novembre, qui sera également ouvert au grand public. Notre conseil d'administration compte quatorze membres, qui ont été élus par nos 350 adhérents : il s'agit soit de scientifiques, soit de cliniciens, répartis sur tout le territoire.

L'une des raisons qui nous a poussés à créer cette association est l'inquiétude croissante de la communauté scientifique face aux attaques que subissent nos programmes de recherche, inquiétudes dont nous avions fait part dans une tribune publiée le 30 mars 2017 dans Le Monde.

Depuis la loi de 2013, qui était plus permissive quant à l'utilisation des cellules souches embryonnaires humaines, trente-trois programmes de recherche ont été attaqués devant un tribunal administratif et aujourd'hui onze font l'objet de procédures en cours sur environ quatre-vingt-dix demandes d'autorisation validées par l'Agence de la biomédecine. Ces actions, même si elles ne sont pas engagées à l'encontre des chercheurs eux-mêmes, mettent en péril le développement de nos recherches, le recrutement des personnels nécessaires et nos sources de financement.

Notre droit, en l'état actuel, ne permet plus de prendre en compte les avancées scientifiques. Nos attentes pour la révision de la loi de bioéthique portent sur deux champs de recherches principaux : les cellules souches embryonnaires humaines et les embryons, qui font l'objet d'un même régime juridique depuis 2004. Quatorze ans après, il apparaît nécessaire d'instaurer une distinction. Il est aujourd'hui clairement établi que les cellules souches embryonnaires humaines n'ont pas le potentiel d'un embryon entier. Après les avoir extraites de l'embryon originel et les avoir cultivées in vitro, elles sont incapables de former un nouvel embryon. Nous considérons qu'une fois prise la décision de destruction de l'embryon surnuméraire, l'usage fait des cellules qui en sont issues ne relève plus de la problématique de la recherche sur l'embryon. Il nous paraîtrait donc légitime de soumettre la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines non plus au même régime juridique que l'embryon mais à un simple système déclaratif, comme nous l'avons fait valoir au Comité consultatif national d'éthique (CCNE).

De façon plus large, l'un des souhaits de la FSSCR est que l'encadrement de la recherche, qui doit rester exigeant, soit mieux adapté, plus cohérent et plus simple. Pour mener des recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines, il faut actuellement faire une demande d'autorisation auprès de l'Agence de la biomédecine, en remplissant un épais dossier. Une fois l'autorisation donnée, nous devons rendre un rapport annuel et accueillir des membres de l'Agence de la biomédecine qui viennent vérifier régulièrement les conditions dans lesquelles nous travaillons. Et il nous faut suivre la même procédure à chaque renouvellement d'autorisation, ce qui est extrêmement lourd.

Nous souhaiterions que l'encadrement des recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines puisse mieux faire coïncider des garanties de principes éthiques et la temporalité des avancées scientifiques. Les personnes qui nous attaquent mettent en avant des sources alternatives de matériel. Depuis 2007, il est en effet possible de convertir des cellules de sang en cellules qui présentent des propriétés similaires à celles des cellules souches embryonnaires humaines. Nous considérons toutefois que ces cellules diffèrent des cellules souches embryonnaires humaines et que nous devons conserver la possibilité de comparer ces cellules souches et les IPS.

Mesdames, messieurs, permettez-moi de me présenter à mon tour. Après un post-doctorat en Amérique du Nord, j'ai été recruté au CHU de Nantes pour travailler sur les cellules souches pluripotentes induites. La pluripotence correspond chez l'humain à la phase pré-implantatoire du développement de l'embryon, autrement dit au laps de temps qui sépare la fécondation de l'implantation dans l'utérus. Le projet de recherche de mon équipe est de comprendre la pluripotence dans le cadre de la fécondation in vitro. Je travaille avec M. Thomas Fréour, chef du service d'aide médicale à la procréation du CHU de Nantes, qui est l'un des plus importants services de fécondation in vitro (FIV) en France.

Pourquoi concentrons-nous nos recherches sur l'infertilité ? Rappelons que l'infertilité est classée parmi les maladies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les fécondations in vitro représentent environ 3 % des naissances en France, soit un enfant par classe, ce qui s'explique par plusieurs facteurs comme le recul de l'âge des grossesses ou l'environnement. Il faut savoir que lorsqu'on lance un cycle de fécondation in vitro, il y a 80 % de risques qu'il échoue. Autrement dit, 80 % des couples vont traverser ces étapes avec tout ce qu'elles impliquent en termes psychologiques et émotionnels sans pouvoir finalement avoir accès à la parentalité.

L'un de nos axes de recherche avec le Pr Fréour est de mieux comprendre ce qui se passe lors de la première semaine du développement embryonnaire pour apporter des améliorations. L'assistance médicale à la procréation dans son ensemble est une discipline extrêmement jeune. L'accès restreint à cette période de développement explique que les connaissances en la matière soient encore très faibles.

Il est également important de rappeler que les embryons donnés à la recherche, à la suite d'une décision des couples, sont utilisés dans un cadre réglementaire strict. Il y a bien sûr un respect nécessaire à l'égard de l'embryon humain, d'où le régime juridique spécifique dont il fait l'objet et que nous souhaitons voir clarifié à l'occasion de la révision de la loi bioéthique.

La question est de savoir comment la loi peut rester en adéquation avec les développements technologiques et la progression de la science. En discutant avec nos collègues étrangers, nous avons constaté que les chercheurs éditaient des lignes de conduite respectées au niveau international qui étaient partout en avance sur les lois nationales. Nous souhaiterions qu'il y ait une instance composée d'experts et d'éthiciens qui examine la pertinence de chaque projet de recherche et assure son suivi afin que nous puissions continuer à avancer, de manière encadrée, pour mieux comprendre la fécondation in vitro et améliorer ses modalités.

Merci pour votre invitation, monsieur le président, monsieur le rapporteur. Médecin et chercheur en neurosciences, j'ai dirigé une unité de l'INSERM pendant une vingtaine d'années tout en étant titulaire de la chaire de neurobiologie du développement à l'École pratique des hautes études. Accessoirement, j'ai assuré le secrétariat de la commission de bioéthique de l'Académie nationale de médecine pendant plusieurs années.

Mon intérêt pour les cellules souches est ancien puisqu'il remonte exactement à cinquante ans, bien avant qu'elles ne soient connues en tant que telles. Alors que j'étais chercheur post-doctoral, j'ai commencé à travailler à l'université McGill de Montréal, sur des cellules du système nerveux central situées le long des ventricules ou dans la région de l'hippocampe, décisive pour l'apprentissage, dont on commençait à découvrir qu'elles étaient dotées de pluripotentialités, autrement dit qu'elles avaient la capacité de se multiplier et de donner naissance à des types cellulaires variés. J'ai ensuite continué à travailler dans ce domaine.

Aujourd'hui, j'ai pris un peu de recul par rapport à ces activités puisque je suis un tranquille retraité. Je continue toutefois à suivre de près certaines expérimentations.

Mon point de vue est le suivant : je pense qu'actuellement, nous disposons d'outils qui ne nécessitent pas d'avoir recours à des embryons humains ou aux cellules souches embryonnaires humaines pour mener des recherches.

Les recherches en embryologie expérimentale ont été conduites pour l'essentiel sur des modèles animaux. Nous disposons d'espèces extrêmement variées, depuis la drosophile jusqu'aux cailles et poulets, chers à Mme Nicole Le Douarin, en passant par les rongeurs et les microcèbes. Ces petits primates, dont nous avons un important élevage, d'environ deux cents spécimens, à Montpellier, ont des cellules du système nerveux dont l'activité est comparable en tous points à celle des humains.

La recherche sur les cellules souches peut s'appuyer, depuis les travaux de M. Shinya Yamanaka, récompensés par un prix Nobel en 2012, sur les cellules induites pluripotentielles qui présentent un intérêt extraordinaire pour la recherche fondamentale comme pour la recherche thérapeutique. Nous sommes désormais en mesure de prélever chez un patient des cellules pour les transformer en cellules souches afin d'étudier les anomalies du développement et expérimenter des corrections à apporter, soit chimiquement, soit par thérapie génique.

Selon moi, la rédaction des lois actuelles permet de poursuivre les recherches dans d'excellentes conditions, avec des modèles tout à fait appropriés, qu'il s'agisse de l'embryon ou des cellules souches.

Dans son avis de juillet 2018, le Conseil d'État réitère son invitation à distinguer entre le régime juridique des recherches sur les lignées de cellules souches et celui des recherches sur les embryons : qu'en pensez-vous ?

En second lieu, l'Agence de biomédecine suggère d'établir un délai légal de conservation des embryons donnés à la recherche. Là encore, que pensez-vous de cette proposition ?

Enfin, dispose-t-on d'arguments solides qui justifierait l'allongement de la durée de la culture des embryons de sept à quatorze jours ?

Les cellules souches embryonnaires humaines sont isolées à partir d'embryons, qui ont entre cinq et sept jours et ont été obtenus au cours d'une fécondation in vitro. Ces cellules ont une capacité qui leur est propre : c'est leur amas qui va donner naissance à toutes les cellules qui forment un organisme.

Utilisées en laboratoire, ces cellules été isolées et mises en culture. Elles se développent donc dans des conditions qui ne ressemblent plus du tout à ce qui se passe au niveau de l'embryon, et une grande partie de notre travail consiste précisément à utiliser ces cellules pour comprendre les processus et les différentes étapes de leur développement. M. Privat a certes évoqué des outils alternatifs pour comprendre le développement : sans doute, mais pour comprendre le développement humain, la seule solution est de travailler avec du matériel humain.

Cela étant, il faut bien comprendre que ces cellules sont maintenues en culture dans un certain état, alors que, dans l'embryon, elles ont vocation, physiologiquement à se différencier au bout de deux jours pour donner naissance aux cellules qui vont former le tube neural et ses différentes annexes. Maintenues en laboratoire dans un état qui n'est plus leur état physiologique d'origine, elles demeurent pluripotentes mais n'ont plus la capacité de former un embryon, ainsi que l'a fort bien précisé le CCNE dans son avis. Elles ne correspondent donc plus du tout à un embryon, même si elles représentent le matériel le plus comparable au plan physiologique que l'on peut utiliser. En ce sens, on pourrait parler d'artefacts.

Concrètement, l'un des facteurs qui a permis d'augmenter le succès des FIV, et surtout de cesser de faire des multi-transferts ce qui diminue le taux de grossesses gémellaires, a été de cultiver les embryons jusqu'au stade du blastocyste et de faire le transfert à J+6, après la fécondation – ce qui est la règle au centre de Nantes.

Traditionnellement, les transferts se faisaient plutôt au stade où l'embryon était constitué de deux ou de quatre cellules, voire huit, c'est-à-dire à J+1, J+2 ou J+3. Tous les embryons qui ont été donnés à la recherche avant que les protocoles de transfert passent à J+6 ont donc été congelés à J+1, J+2 ou J+3.

Or, pour comprendre le développement humain, il faut travailler sur des embryons qui ont entre trois et six jours, ce qui signifie que les embryons qui ont été récemment donnés à la recherche ne permettent plus de travailler sur certains aspects du développement préimplantatoire humain. C'est la raison pour laquelle nos projets de recherche portent exclusivement sur des embryons ayant été congelés avant J+3. Par ailleurs les méthodes d'exploration et d'analyse que nous utilisons sont apparues en 2013, ce qui signifie que, si les embryons antérieurs à cette date avaient été détruits, ces travaux seraient impossibles.

À titre personnel, je pense donc qu'instaurer un délai de conservation n'est pas forcément une bonne idée pour la recherche.

Pour ce qui est de la durée de culture des embryons autorisée, il ne me semble pas que la loi française la fixe au jour près, contrairement, par exemple, à l'Angleterre, où elle est fixée à quatorze jours. Aux États-Unis, il n'y a pas de limites légales, mais les scientifiques se sont également accordés sur cette durée de quatorze jours.

La question a été évoquée lors d'un récent congrès de biologistes consacré au développement humain qui s'est tenu en Angleterre et au cours duquel ont été abordés ces enjeux éthiques. Il est ressorti de nos échanges que, dans les faits, la recherche devait toujours motiver ses choix, en l'espèce celui relatif à la durée de culture. En d'autres termes, si on entreprend de cultiver un embryon jusqu'à J+12 ou J+14, il faudra s'être demandé pourquoi ce terme et s'il se justifie scientifiquement. Malgré mon jeune âge, j'ai conscience que la science avance vite, et peut-être un jour prochain serons-nous confrontés à des questions dont les réponses ne pourront être trouvées qu'à J+15. Pour l'instant, quoi qu'il en soit, le consensus international se fait sur une durée de quatorze jours, sans que cela ait véritablement de justification rationnelle et scientifique.

En ce qui concerne enfin les voies alternatives, je préfère parler de modèles complémentaires. Le congrès que j'évoquais était organisé par The Company of Biologists, qui regroupe les meilleurs chercheurs en biologie du développement, au niveau mondial. Ils ont tous, dans leurs laboratoires, des vers de terre comme les C. elegans, des mouches ou d'autres espèces qui permettent des expérimentations impossibles chez les mammifères. Or, si ce congrès était consacré au développement humain, c'est que nous en sommes à un point aujourd'hui où, pour savoir quels sont les modèles à utiliser, pour quel type de question, il faut savoir ce qui se passe chez l'homme.

Il s'agit d'une démarche très descriptive, qui comporte assez peu d'expériences fonctionnelles mais se fonde sur l'observation, avec l'objectif de déterminer que tel processus pourra être étudié chez la souris, tel autre chez le primate, tel autre encore chez le porc ou la vache, voire chez le ver de terre. C'est la raison pour laquelle je parle de modèles complémentaires.

Une initiative internationale a d'ailleurs entrepris l'élaboration d'un Human Cell Atlas, dont l'ambition est de cartographier l'ensemble des cellules du corps humain à tous les stades de développement, pour comprendre ce qui se passe, la manière dont les maladies s'installent et mettre à disposition des chercheurs une base de connaissances qui permette de nouvelles découvertes.

Je confirme que l'utilisation de petits primates, sur lesquels je travaille depuis des années, peut permettre d'éviter d'utiliser des embryons humains, même au stade les plus précoces du développement.

En ce qui concerne la durée de culture, on est d'abord passé de sept à quatorze jours, puis on ira ensuite jusqu'à vingt et un jours… Dans certains pays, comme la Chine ou Cuba, la situation est catastrophique : on y cultive les embryons humains pendant plusieurs semaines pour y effectuer n'importe quelles manipulations. Il y a donc tout lieu de craindre que passer d'une durée de sept à quatorze jours ne soit qu'ouvrir la porte à des durées de culture beaucoup plus longues et à des manipulations par lesquelles on franchira la ligne rouge en matière de bioéthique.

L'embryon est donc cet amas de cellules qui se développe après la fécondation. Ce dont nous parlons ici, ce sont les embryons surnuméraires qui ne correspondent à aucun projet parental et qui sont donc destinés à être détruits après que les parents ont fait savoir qu'ils ne les utiliseraient pas. Avant leur destruction, il est possible de prélever quelques cellules dont on peut tirer des lignées de cellules souches : il s'agit des cellules souches embryonnaires.

On peut par ailleurs, prélever chez les enfants ou les adultes des cellules de peau ou de tout autre nature, à partir desquelles on fabrique des cellules induites pluripotentielles, appelées IPS, qui sont des cellules souches pluripotentes et ressemblent, sans leur être strictement identiques, aux cellules souches embryonnaires. Elles ont néanmoins perdu une partie des propriétés des cellules souches embryonnaires, ce qui fait que, si dans certains cas elles leur sont substituables, ce n'est pas toujours possible.

Les cellules embryonnaires ont, en revanche, comme vous l'avez dit, des capacités quasi infinies de pluripotence, de prolifération et d'adaptation, et ouvrent donc des perspectives thérapeutiques bien supérieures aux cellules IPS de nourrisson ou d'adulte.

Vous nous avez cités, Professeur Peschanski, les premiers résultats déjà obtenus, dans un temps qui me semble particulièrement court, notamment en matière de développement de la thérapie génique ou à d'autres avancées thérapeutiques. Malgré ces résultats très encourageants, j'aimerais savoir quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez.

Vous avez parlé d'attaques : je présume qu'il s'agit d'attaques juridiques, dont sont coutumières certaines associations. Pouvez-vous nous préciser en quoi cela entrave votre travail et nous expliquer quelles sont les incidences financières de ces attaques pour vous ou pour l'Agence de biomédecine ? Pèsent-elles sur vos délais de recherche ou sur l'attractivité de votre discipline auprès des jeunes chercheurs ?

Pourriez-vous nous établir une comparaison avec l'étranger ? Je rappelle en effet que, pendant longtemps en France, il était interdit de produire des lignées de cellules souches embryonnaires… que l'on pouvait cependant acheter en toute légalité à l'étranger, ce qui est assez paradoxal. Je crois savoir par exemple qu'aux États-Unis, le président George W. Bush avait interdit que la recherche sur les cellules souches soit financée sur des fonds publics, mais qu'elle se poursuivait néanmoins en catimini dans tous les laboratoires privés. C'est à mes yeux un autre exemple d'aberration qui semble montrer qu'on sacralise l'embryon humain beaucoup plus que le foetus ou le nouveau-né, puisque je rappelle que, depuis une trentaine d'années, la recherche sur les cellules souches foetales ou sur les cellules souches du nouveau-né est autorisée, sans que personne n'y fasse objection.

D'après vous, que pourrait-on donc faire pour lever les obstacles que vous rencontrez ? Vous avez évoqué un système déclaratif : cela signifie-t-il que, pour les cellules souches embryonnaires, une déclaration simple vous paraîtrez préférable à la procédure actuelle ?

Enfin, en ce qui concerne la recherche sur l'embryon, il me semble que nous devons tout faire pour la soutenir, car on ne peut se satisfaire éternellement des résultats sinon médiocres, du moins quantitativement peu satisfaisants, des fécondations in vitro actuelles. Non seulement c'est un problème pour les femmes et les futurs parents, mais n'oublions pas que cela a pour conséquence la production d'un très grand nombre d'embryons surnuméraires. Ceux qui s'opposent à la recherche sur l'embryon s'opposent donc, en définitive, à ce qu'on réduise le nombre de ces embryons surnuméraires, qui sont ensuite jetés par millions. Pourriez-vous nous donner des pistes permettant de faire évoluer la législation en la matière ?

Les cellules souches embryonnaires humaines sont apparues dans le monde scientifique en 1998, ce qui veut dire que, depuis des années, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Israël, mais également en Suède, en Espagne et en Belgique, des équipes de recherche travaillaient à isoler ces cellules souches embryonnaires. Je rappelle qu'en 1981 des cellules souches embryonnaires de souris avaient été identifiées et l'on savait donc qu'on allait en trouver chez l'homme.

De toute cette phase de recherche fondamentale, débutée dans les années quatre-vingt-dix et qui portait essentiellement sur les milieux de culture et les conditions de prélèvement, nos équipes ont été totalement exclues. Jusqu'à la fin 2004, quand il a enfin été possible de travailler ensemble sur les cellules souches, les seuls chercheurs à avoir pu acquérir des compétences dans son domaine sont ceux qui, comme Cécile Martinat, comme Laurent David ou moi-même, sont partis à l'étranger, dans des pays où les laboratoires avaient les autorisations nécessaires pour conduire des recherches sur les cellules souches embryonnaires.

Je corrigerai ici vos propos, monsieur le rapporteur : sous l'administration Bush, la recherche sur les cellules souches était effectivement financée par des fonds privés, mais elle ne se faisait pas en catimini, et l'université de Columbia avait d'ailleurs construit, de manière tout à fait officielle, en plein New York, un laboratoire spécifiquement dédié à la recherche embryonnaire sur les cellules souches mais qui ne bénéficiait pas des fonds fédéraux.

La France paie encore aujourd'hui le retard que nous avons pris alors et qui a empêché de nombreux techniciens, des ingénieurs, des thésards et des chercheurs de se former. Depuis 2005, nous essayons néanmoins de le rattraper, avec ce paradoxe qui ne manque pas d'étonner nos collègues étrangers, à savoir que notre retard était tel en matière de recherche fondamentale que nous avons concentré nos efforts sur la translation thérapeutique. Si bien que grâce aux travaux de M. Philippe Menasché, de Mme Anne-Lise Bennaceur-Griscelli ou des chercheurs de l'I-Stem, qui se sont appuyés sur les avancées étrangères, la France se trouve à la pointe de la thérapie cellulaire et de la modélisation pathologique : Philippe Menasché a déjà à son actif un essai complet, tandis que l'I-Stem a lancé une procédure de demande d'autorisation pour réaliser son premier essai de thérapie cellulaire.

Il y a donc aujourd'hui en France beaucoup moins d'équipes qui se consacrent aux cellules souches qu'en Grande-Bretagne, en Israël, en Belgique, aux États-Unis ou en Espagne, mais nous occupons dans la recherche translationnelle et le passage à la clinique une position avancée que nous voulons conserver. La révision des lois de bioéthique doit donc être l'occasion de nous donner les moyens d'aller jusqu'à la découverte de médicaments ou de traitements permettant de soigner les patients. Il est clair en effet que, d'ici la prochaine révision, dans sept ans, si les résultats de M. Peter Coffey, à Londres, se vérifient – et il n'y a aucune raison que cela ne soit pas le cas –, la recherche aura débouché sur la mise à disposition de nouveaux traitements sur le marché.

Les attaques contre nos projets nous ralentissent et nous fragilisent. Tout juste nommée directrice d'unité, j'ai été appelée un 13 août pour m'entendre dire que l'importation d'une lignée de grade clinique pour le développement de nos produits de thérapie cellulaire était attaquée et que nous risquions fort de ne plus y avoir accès, ce qui pouvait mettre fin à dix années de développement et d'investissements, aussi bien financiers que personnels. L'Agence de la biomédecine nous a été d'un grand soutien et je veux saluer ici son travail. Ce n'était pas mon unité qui était visée, mais bien l'Agence de la biomédecine.

Nous avons rassemblé avec elle les arguments permettant de défendre nos dossiers. Nous avons mis en avant le nombre de personnes travaillant sur ces programmes : une quinzaine, et le montant investi : plusieurs millions d'euros. Nous avons insisté sur le fait qu'une condamnation mettrait un point final au développement d'essais de thérapie cellulaire utilisant des cellules souches embryonnaires humaines en France.

Aujourd'hui, nous vivons avec une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos projets. Nous avons pris l'habitude d'appeler régulièrement l'Agence de la biomédecine pour nous enquérir des dossiers. C'en fut même comique à un moment : sachant que ces fondations nous attaquaient dans un délai de 2 mois et 28 jours, nous faisions en sorte d'éviter que l'attaque ne tombe un 15 août, puisque cela supposait de réquisitionner l'ensemble du personnel. Nous vivons toujours avec l'idée que nous allons être attaqués, nous nous y préparons et aidons l'Agence de la biomédecine à constituer les dossiers.

Nous avons évoqué les sources alternatives, dont les fameuses cellules souches induites à la pluripotence. En quoi ces IPS ne correspondent-elles pas aux cellules souches embryonnaires humaines ? Lors de la dernière révision de la loi de bioéthique, en 2011, nous avions expliqué, avec Marc Peschanski, que les IPS étaient – et restent – des sortes d'OGM, puisqu'obtenues par modification génétique.

Pour pouvoir les comparer, nous avons besoin de disposer de la source physiologique. La littérature scientifique abonde sur ce point : les IPS sont différentes des cellules souches embryonnaires humaines à tous points de vue, sur les régulations très fines du génome par exemple. Si l'on veut pouvoir travailler avec ces cellules, et nous sommes les premiers à le souhaiter, il nous faut le gold standard pour nous assurer qu'elles présentent les mêmes propriétés.

Pour revenir aux attaques, nous vivons en permanence avec la menace de voir nos projets s'arrêter du jour au lendemain et les financements que nous avons eu tant de mal à obtenir – nous consacrons la moitié de notre temps à les rechercher – cesser d'un coup.

L'Agence de la biomédecine fait un travail impressionnant. En tant que citoyenne, j'aimerais savoir combien d'argent et de temps elle consacre à la défense de ces dossiers. De toute évidence, elle n'est plus une agence de réglementation et de conseil, mais une agence qui sert désormais à se défendre d'actions au tribunal administratif. En tant que citoyenne, je comprends mal cette logique.

Pour améliorer la qualité des embryons et augmenter leur potentiel d'implantation, nous devons envisager de modifier les conditions de fécondation in vitro, comme la durée d'incubation, la température, l'hypoxie, la composition des milieux de culture, etc. Nous ne pouvons le faire que chez l'homme, et il nous faut aller plus loin que le jour 7 pour observer si ces modifications n'entraînent pas des perturbations chez l'embryon qui empêcheraient son implantation.

Bien évidemment, on ne peut pas commencer l'étude par un essai clinique. Dans le domaine de la fécondation in vitro, la mise en place de cycles randomisés – aléatoires –, où les patients ne savent pas s'ils reçoivent un processus modifié par rapport au processus standard, est très complexe et il est difficile pour les parents d'accepter de participer à un essai si aucun test n'a été pratiqué auparavant sur l'animal et si l'on ne dispose pas de moyens pour analyser ce qui peut se passer. La culture prolongée des embryons est donc un moyen d'observer ce qu'il advient lorsque l'on change le processus, si l'on est capable d'aller plus loin et de faire mieux.

Nos perspectives à moyen terme sont aussi de comprendre l'infertilité, notamment masculine. Sa prévalence croissante ne s'explique pas par le vieillissement des gamètes – ils sont produits en permanence chez l'homme –, mais semble liée à l'environnement. Étudier les conséquences de la détérioration de la qualité des gamètes sur les nouveaux embryons entre aussi dans le spectre de la recherche sur l'embryon humain.

Pour répondre à votre question, notre souhait, c'est d'être accompagnés. Nous ne voulons pas d'une carte blanche qui nous autoriserait à faire quoi que ce soit. Comme je vous l'ai déjà dit, il existe vraiment un respect des embryons humains donnés à la recherche ; le statut est différent de tout autre cadre de recherche.

Même si nous essayons de comprendre ce qui se passe chez l'animal, les modèles de la vache, du lapin, du macaque rhésus ou des primates utilisés par M. Privat, trop différents de l'homme, ne permettent pas d'étudier le développement préimplantatoire. Un atlas des cellules humaines – Human Cell Atlas – a été constitué, afin d'éviter qu'un laboratoire ne refasse la même chose qu'un autre. Il s'agit de sanctuariser et de partager ce travail, central pour l'ensemble des équipes de recherche dans le monde.

Pour compléter l'historique de la recherche en France sur les cellules embryonnaires humaines et sur les cellules IPS, je me souviens très précisément qu'entre 2008 et 2012, plusieurs demandes de recherche sur les IPS ont été refusées par l'Agence nationale de la recherche, au motif que l'argent devait être consacré aux programmes sur les cellules embryonnaires humaines. Ce dernier domaine a aborbé l'essentiel des investissements, ce qui explique le retard non négligeable de la France dans la recherche sur les cellules IPS.

Nous effectuons un criblage de médicaments. Il existe quelques milliers de molécules à l'origine des médicaments que l'on trouve dans les pharmacies ; elles ont passé un grand nombre d'étapes de recherche en toxicologie, leur concentration, leur efficacité ont été testées, elles ont été mises sur le marché – en ont été retirées parfois, mais pas en raison de leur toxicité. Elles représentent une richesse fantastique car nous pouvons les tester in vitro sur des quantités illimitées de cellules. Nous utilisons des plaques avec plusieurs centaines de puits, dans lesquels nous plaçons plusieurs milliers de cellules, exactement identiques, affectées par la mutation. Nous recherchons alors les effets de la molécule, « repositionnable ».

C'est ainsi que nous avons trouvé que le lithium agissait sur une forme d'autisme génétique ou que l'acide valproïque était efficace contre une atteinte d'atrophie visuelle. Le principe est un peu celui du chercheur d'or : nous disposons, avec nos milliers de molécules, d'un tas de sable ; nous tamisons en criblant ; nous cherchons de l'oeil la pépite qui permettra de corriger un défaut enregistré dans nos cellules.

J'ai compris que nous étions là pour parler de pluripotence, et en aucun cas de totipotence. J'ai compris que, pour obtenir les cellules IPS, on utilise un cocktail composé de quatre facteurs de transcription. S'agit-il toujours du même ? N'a-t-on pas évolué ?

Nous sommes passés à trois facteurs de transcription. Le facteur C-MYC a été éliminé, car potentiellement cancérigène ; il a été remplacé par une molécule chimique.

Je vous réponds en tant que responsable de la Plateforme IPS et membre du Stem Cell COREdinates, le regroupement des plateformes américaines et mondiales de recherche sur les IPS. Toutes utilisent le même cocktail et il n'existe aucune preuve que la présence de C-MYC dans la programmation pose problème ; au contraire ce facteur permet d'obtenir de bien plus grands succès, dans la mesure où l'on ne maîtrise pas toujours la qualité des prélèvements du patient.

J'ai cru comprendre que ces fameuses lignées cellulaires se transmettaient toujours de laboratoire en laboratoire. Mais, depuis le temps, elles ont forcément beaucoup dérivé. Sont-elles toujours soumises à autorisation ?

Oui, elles sont toujours soumises à autorisation.

Je ne dirais pas qu'elles ont dérivé : une bonne partie de notre travail et de nos efforts consiste précisément à éliminer, le plus rapidement possible, les cellules qui tendent à modifier leur fonctionnement afin d'éviter que nos cultures ne changent complètement d'aspect. Il est essentiel, pour la thérapie cellulaire, que l'on maîtrise totalement les cellules que nous allons implanter chez les patients : c'est le prérequis de toute administration.

Lorsque nous recherchons des désordres dans des lignées cellulaires qui proviennent d'embryons porteurs d'un gène muté, nous essayons de mettre en évidence des modifications très subtiles à l'intérieur du fonctionnement des cellules. Si ces modifications ne survenaient pas au stade embryonnaire, il n'y aurait pas d'enfant naissant avec un désordre considérable. Nous testons ensuite les médicaments, et c'est ainsi que l'on en arrive à la metformine ou à l'acide valproïque.

Monsieur David, vous préconisez l'accès à une structure souple, capable de formuler des guides d'action en permanence. L'Agence de la biomédecine ne peut-elle pas en faire office et vous accompagner au quotidien pour vos besoins de recherche ?

Il nous paraît en effet souhaitable qu'une expertise scientifique soit développée au sein de l'Agence de la biomédecine pour ces projets. Elle pourrait aussi juger, avec des vétérinaires, de la pertinence de moyens alternatifs ou complémentaires.

La loi de bioéthique du 7 juillet 2011 a prévu que les recherches sur l'embryon pouvaient être autorisées à titre exceptionnel, pour développer les soins au bénéfice de l'embryon ou pour améliorer les techniques d'assistance médicale à la procréation ; ces études ne doivent pas porter atteinte à l'embryon.

Jusqu'à quel jour du développement ces études ne portent-elles pas atteinte à l'embryon ? Quelles améliorations peut-on apporter à la loi sous ces conditions ?

On peut parfois se poser la question de la limite entre savant fou et scientifique génial : ainsi, la thérapie génique, au-delà de ses aspects positifs, peut générer des peurs. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

Cela figure dans l'avis du CCNE, mais nous souhaitons que cela soit clarifié : les embryons sur lesquels on fait de la recherche fondamentale ou translationnelle doivent avoir un statut différent des embryons sur lesquels on fait de la recherche clinique ou un transfert. Ce que l'on fait en recherche fondamentale ou translationnelle n'est jamais suivi d'un transfert. C'est une ligne rouge, qui doit figurer dans la loi.

À J+14, il ne semble pas qu'il existe déjà des cellules capables de « penser » ou de « souffrir » – pour vulgariser au maximum. Mais en l'état des connaissances, c'est une limite que les chercheurs s'interdisent de passer.

Cette limite a des conséquences sur d'autres types de recherches, à partir d'IPS, par exemple. La création de mini-organes, comme un mini-foie à partir de cellules de foie, de cellules sanguines et de cellules immunitaires, permet de mieux comprendre cet organe humain. Lorsqu'il s'agit d'un mini-cerveau, la question se pose de la comparaison avec la recherche sur l'embryon.

L'existence d'un jour limite, comme en Grande-Bretagne, ne bloque pas tant la recherche sur l'embryon humain – puisque les chercheurs s'interdisent de toute façon d'aller au-delà du quatorzième jour –, que le développement de ces modèles cellulaires complémentaires. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Britanniques essaient désespérément de supprimer cette limite de 14 jours et que les Américains tentent de séparer le régime de la recherche sur l'embryon de celui de la recherche sur les modèles cellulaires. Les modèles cellulaires ne sont pas des embryons, ils ne peuvent donner naissance à un enfant, mais ils permettent d'avoir accès à cette fenêtre développementale à partir d'IPS ou de cellules souches embryonnaires, ce qui est impossible chez l'homme.

Je voudrais revenir sur l'expression « savant fou ». Nous en sommes à la cinquième révision de la loi de bioéthique et le message que nous essayons de faire passer depuis le début est toujours aussi simple : nous ne voulons pas faire n'importe quoi ; nous voulons de l'encadrement ; nous voulons avoir accès à un comité d'éthique qui puisse nous renseigner sur les lignes rouges ; nous voulons aider à rédiger ces lignes rouges. Nous souhaitons justement que des garde-fous soient posés et des barrières érigées. Je ne pense donc pas que l'on puisse parler de « scientifiques fous ».

Les termes de la loi de 2013 sont très précis, et c'est ce qui a fait que nos programmes de recherche ont été attaqués. C'est un écueil à éviter. La loi doit prendre en compte les avancées scientifiques et prévoir des comités d'éthique qui encadreront la recherche. Monsieur Touraine, vous avez évoqué un système de déclaration simple. Pour ma part, j'apprécie beaucoup le système belge : des comités éthiques locaux, affiliés à chacune des universités, aident les équipes de recherche à monter leurs projets et à percevoir les limites à ne pas dépasser ; quant à la loi, elle est très permissive.

Dans bon nombre des domaines dans lesquels travaillent les chercheurs, en particulier les biologistes, l'adoption d'une loi de bioéthique n'a pas été nécessaire. Une réglementation a été établie en prévoyant des limites, des contrôles et des validations qui ont été introduites tout naturellement par la communauté scientifique, parfois avec le soutien de comités extérieurs.

Je citerai deux exemples emblématiques. Dans le premier laboratoire où j'ai exercé, nous travaillions sur la douleur. Les tiroirs – bien fermés – contenaient du LSD, une substance dont nous avions besoin pour tester son efficacité pharmacologique. Il va de soi que la réglementation encadrait le laboratoire, habilitait tel et tel chercheur à manipuler le LSD et à le commander auprès de sources spécifiques. Quiconque serait sorti du laboratoire avec du LSD dans sa poche aurait immédiatement atterri en prison. Autrement dit, nous n'avions pas besoin de la loi de bioéthique puisqu'une réglementation existait – et existe d'ailleurs toujours, certains laboratoires travaillant par exemple sur la morphine.

Deuxième exemple, proche de la manière de travailler sur les cellules souches : le droit à l'expérimentation animale. Nous avons le droit de travailler sur des animaux lorsque les laboratoires, régulièrement inspectés, ont reçu une accréditation à ces fins et lorsque les chercheurs concernés ont personnellement reçu une formation leur permettant d'être accrédités, mais aussi après avoir déposé les programmes de recherche auprès d'un comité d'éthique qui les a évalués et a délivré une autorisation signée par le ministère de la recherche. En somme, le cadre réglementaire, en l'absence de loi de bioéthique sur la question, suffit à autoriser les chercheurs à tuer des animaux, ce qui est interdit à toute autre personne – à l'exception des services de dératisation.

Pour des raisons évidentes, la recherche doit parfois s'aventurer sur des terrains inconnus. C'est précisément la raison d'être des chercheurs que d'explorer des terrains non balisés pour lesquels il ne peut pas exister de loi puisque l'on ignore encore ce que l'on y trouvera. On nous demande d'aller sur ces terrains et d'en ramener des connaissances. La limite qui nous est demandée dans ce cadre est la suivante : ne pas imposer à l'espèce humaine, de manière directe ou indirecte, quelque chose qui modifiera son mode de fonctionnement et de vie en société.

Les chercheurs reçoivent une autorisation intrinsèque à leur travail. Elle doit être accordée en fonction des validations données aux chercheurs après qu'ils ont passé les contrôles et examens nécessaires, et que la communauté scientifique elle-même a exercé un contrôle bien plus fin et puissant que n'importe quelle structure extérieure.

En effet, ce n'est pas en voulant améliorer la bougie qu'on a découvert l'électricité !

Quoi qu'il en soit, je réaffirme mon respect sans réserve pour les scientifiques qui nous tirent très souvent vers le haut. J'ai évoqué les savants fous pour que vous nous rassuriez, ce que vous avez fait.

Que pouvez-vous nous dire de la thérapie génique ?

Les travaux de Mmes Doudna et Charpentier nous ont permis de réaliser de grands progrès. Elles ont mis au point la technique du CRISPR-Cas9, grâce à laquelle il est possible d'effectuer de petites excisions du génome et de remplacer un gène par un autre – pour dire les choses simplement. Cela mérite cependant d'être encadré parce que là encore, toutes les dérives sont possibles. Certes, il s'agit d'un outil thérapeutique extraordinaire. À mon sens, ces deux chercheuses seront bientôt récompensées par le prix Nobel, qu'elles méritent pleinement. Il faut néanmoins encadrer strictement cette technique qui ouvre la porte à des dérives graves et à une modification du génome d'individus. Il faudra certainement légiférer. Or, on sait que dans certains pays – la Chine, une fois de plus –, des manipulations sont effectuées sur des cellules humaines, voire des cerveaux humains, avec ces outils très faciles à utiliser – il suffit en effet d'une salle blanche et de deux ou trois personnes formées. Il faut y être très attentif et, encore une fois, une loi sera sans doute nécessaire.

Pardonnez-moi de vous poser des questions de béotienne, mais je ne saisis pas encore à quel stade on passe d'une simple cellule née de la fécondation première à un embryon. Combien de jours vit une cellule souche avant le stade de l'embryon ? Vous avez évoqué un délai de sept jours avant implantation dans l'utérus. Pourquoi ces sept jours ? Que pourrait-on trouver entre le septième et le quatorzième jour, voire au-delà ? Les chercheurs s'interdisent encore d'aller plus loin, mais le souhait n'existe-t-il pas de dépasser ce délai ?

Deuxième question : pourquoi faites-vous ces recherches ? Pour soigner et pour guérir, bien entendu. Votre fonction, comme le disait M. Peschanski, consiste à explorer des terrains non balisés pour en ramener des connaissances. Au-delà de leur fonction curative, les découvertes que vous faites ne risquent-elles pas de nous entraîner dans la direction d'un homme augmenté ? Ne peut-on pas aller au-delà des soins pour fabriquer des surhommes ? Vous faites confiance aux limites que les chercheurs s'imposent à eux-mêmes, mais tout le monde n'est pas comme vous. Je comprends que l'expression « chercheur fou » vous froisse, mais il n'appartient pas qu'aux seuls chercheurs de fixer les lignes rouges de leur propre action.

Ne mélangeons pas les travaux. C'est pour cela que nous souhaitons faire une distinction entre les embryons destinés à la recherche et ceux destinés aux travaux cliniques. Faire des découvertes, par exemple l'édition du génome pour comprendre le développement pré-implantatoire, voilà mon travail ; déterminer si la société française s'en sert et les applique, voilà votre travail. C'est cette distinction que nous voulons mettre en lumière : à chacun sa part du travail. Non, nous ne souhaitons pas aller plus loin. Non, nous ne sommes pas tentés de faire des choses interdites. Nous exerçons notre travail de la manière la plus consciencieuse et transparente qui soit. Peut-être manque-t-il encore de transparence ; c'est sans doute ce qui a motivé le débat sur la recherche sur les cellules souches dans le grand public.

Venons-en aux stades de la cellule. Au début, la cellule après fécondation est unique. Au terme de trois cycles de division, elle s'est transformée en huit cellules équivalentes ; il est possible de faire un individu complet avec chacune d'entre elles. Puis survient une première différenciation : les cellules extérieures acquièrent des caractéristiques moléculaires qui leur permettent de produire du placenta – nécessaire pour interagir avec la mère – au septième jour, tandis que les cellules intérieures perdent cette capacité de produire du placenta mais conservent la capacité de produire l'ensemble des tissus foetaux. Le passage de l'embryon au foetus se produit lors de l'organogenèse, c'est-à-dire au début de la mise en place des organes – le coeur, le système nerveux central, et ainsi de suite. Au septième jour, les cellules pluripotentes, encore très précoces, ne peuvent pas encore produire d'ébauches de tissus différenciés ; elles ne sont pas spécialisées et peuvent tout faire. Or, il est nécessaire d'accéder à ce qui se passe ensuite pour produire des cellules de foie destinées à être injectées à des patients souffrant d'insuffisance hépatique aigüe et en état de surdose de paracétamol, par exemple, ou encore pour produire des cellules de la rétine, des cellules neuronales et tout autre type de cellule. C'est cette partie que nous peinons à comprendre chez l'homme et qui nécessite dans certains cas de disposer de modèles cellulaires issus de la deuxième semaine de développement, c'est-à-dire entre l'implantation et le foetus.

C'est pourquoi nous souhaitons qu'un suivi de ces recherches soit réalisé, moyennant une déclaration nous permettant d'utiliser ces cellules souches embryonnaires. La loi française n'interdit pas aux chercheurs d'utiliser des cellules souches pluripotentes induites (IPS) – trop nouvelles pour figurer dans la loi – afin de fabriquer des chimères interespèces. L'avons-nous fait ? Non. Souhaitons-nous le faire ? Oui si cela semble pertinent au regard de telle ou telle question scientifique, mais nous ne le ferons pas sans que nos pairs s'accordent sur le fait qu'il n'existe aucune autre alternative sur le plan intellectuel. Il est également possible ou presque de produire des gamètes, des ovules et des spermatozoïdes à partir des IPS. Pourtant, nous n'avons jamais entrepris de provoquer des fécondations au moyen de telles cellules. En effet, si la création d'embryons est interdite, les étapes antérieures ne le sont pas.

C'est pour cela qu'un comité de suivi est nécessaire afin de contrôler ces questions éthiques sensibles, qui se posent tant pour les IPS que pour les cellules souches embryonnaires. Sur le plan international, la distinction ne se fait guère entre les unes et les autres. L'enjeu est celui de la pluripotence – la capacité à tout faire.

Vous avez parfaitement raison, madame la députée, de nous interroger dans des domaines que vous ne maîtrisez pas, et je me félicite de votre présence : il est remarquable, en effet, que vous preniez le temps de nous écouter sur des sujets très pointus et que vous vous attachiez à les comprendre avant de vous prononcer sur la loi de bioéthique. Je vous invite d'ailleurs, ainsi que tous vos collègues, à venir visiter l'I-Stem afin de mieux saisir la nature de nos travaux et de nos objectifs : vous n'y verrez pas que des microscopes et autres boîtes de Petri mais aussi de très gros robots avec lesquels nous pouvons déjà travailler sur ces cellules de manière industrielle.

Laurent David a décrit le processus par lequel les cellules souches embryonnaires se séparent des cellules qui forment le placenta. Au moment du prélèvement, il s'en trouve une cinquantaine tout au plus : nous sommes très loin d'un individu déjà différencié. Il ne s'agit pas même d'un amas de cellules mais de quelques-unes seulement dont on parvient à extraire une cellule qui devient « immortelle ». Autrement dit, elle cesse de suivre le cours normal de son évolution, qui la conduirait par exemple à devenir une cellule de peau ou une cellule nerveuse, pour entrer dans un cycle permanent de reproduction par scissiparité. En ce qui nous concerne, la dernière lignée cellulaire obtenue à partir d'un embryon porteur d'une maladie génétique date de 2009 ou 2010. En clair, nous sommes loin de passer notre temps à créer des lignées de cellules souches embryonnaires. Il est vrai que les premières provenaient de l'étranger puisqu'il était interdit de les dériver en France, mais dès que ce droit a été ouvert, nous avons produit plusieurs dizaines de lignées, pour l'essentiel à partir d'embryons issus d'un diagnostic pré-implantatoire, c'est-à-dire non conservés pour la gestation en raison de défauts génétiques. Pourquoi n'en avons-nous pas besoin ? Parce qu'il suffit d'une lignée cellulaire pour produire des milliers de milliards de cellules identiques. Cela nous arrange d'ailleurs de ne pas multiplier les lignées. De ce fait, nous conservons dans les cuves d'azote de l'I-Stem des cellules provenant de la lignée H-1 – pour « Human 1 », une idée de nos collègues américains – issue du premier embryon à partir duquel ils ont dérivé des cellules en 1998 ; à l'époque, ils en ont produit des milliers de milliards qu'ils ont distribuées à tous les chercheurs du monde entier qui souhaitaient travailler sur les cellules souches embryonnaires.

J'insiste : nous ne dérivons pas constamment de nouvelles lignées à partir de nouveaux embryons. Cela fait même plusieurs années que nous ne l'avons pas fait, car nous n'en avons pas eu le besoin. Dans le domaine de la thérapie cellulaire, en particulier, nous travaillons sur une lignée qui a été dérivée en 2009 en Écosse dans des conditions très particulières qui régissent les cellules utilisées pour l'homme.

Les cellules souches pluripotentes induites, quant à elles, nous intéressent depuis l'origine, et nous en avons fait profiter toute la communauté scientifique française. Étant spécialistes des cellules souches embryonnaires, nous savions cultiver ces cellules pluripotentes qui exigent une certain habileté et des manipulations sophistiquées, selon des règles strictes de contrôle de qualité. Lorsque le Pr Yamanaka a mis au point les quatre facteurs ouvrant la voie à la production de lignées cellulaires, nous avons créé une école et formé entre 2008 et 2012 vingt-cinq chercheurs dans toute la France – à Montpellier, à Nantes, à Marseille et ailleurs – à raison de trois mois de stage pour qu'ils apprennent à cultiver des cellules induites à la pluripotence, grâce à des financements de l'AFM-Téléthon – qui finance également l'essentiel de nos travaux sur les cellules souches embryonnaires.

Si nous avons créé la Société française de recherche sur les cellules souches, c'est, entre autres raisons, pour alerter la communauté scientifique mais aussi le grand public sur les bénéfices de cette recherche et sur ses dangers. À l'époque, un article paru dans la revue internationale Cell nous avait choqués : il révélait le nombre de cliniques clandestines où il est possible, aux États-Unis, de se faire injecter tout et n'importe quoi. Au même moment, deux articles scientifiques décrivaient des patients qui avaient reçu des cocktails de cellules incroyables. Nous nous sommes alors dit qu'il fallait sensibiliser la société et mieux communiquer avec le grand public pour expliquer quelles doivent être les limites de ce domaine de recherche. Il n'était pas question d'injecter n'importe quoi à n'importe qui. Autrement dit, nous sommes pleinement conscients des dangers qui existent.

Nous voulons une réglementation plus intelligente qui tienne davantage compte des avancées et qu'en contrepartie, le débat éthique soit plus nourri. M. Peschanski vous a invités à l'I-Stem ; je vous invite quant à moi à la prochaine réunion de la FSSCR à Nantes : nous faisons toujours en sorte de prévoir une session éthique pour sensibiliser la communauté scientifique à ces questions. En l'occurrence, nous avons demandé au Comité consultatif national d'éthique de venir nous présenter son avis.

L'audition s'achève à dix-neuf heures.

Membres présents ou excusés

Mission d'information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique

Réunion du Mardi 9 octobre 2018 à 17h 00

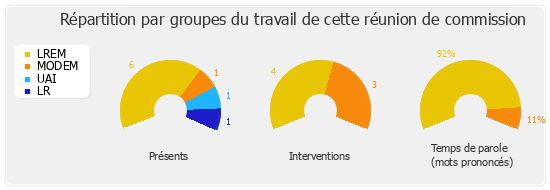

Présents. – M. Philippe Berta, M. Xavier Breton, Mme Blandine Brocard, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Caroline Janvier, M. Jean François Mbaye, Mme Agnès Thill, M. Jean-Louis Touraine