Commission des affaires étrangères

Réunion du mardi 16 juin 2020 à 18h00

La réunion

Audition, en visioconférence, de M. Bruno Latour, sociologue, anthropologue et professeur à Sciences Po Paris, sur les enjeux pour nos sociétés de la crise liée à la pandémie de covid-19

La séance est ouverte à 18 heures 05.

Cher Bruno Latour, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes agrégé de philosophie, anthropologue et sociologue. Vous avez enseigné à l'École des Mines et à Sciences Po, où vous intervenez encore occasionnellement. Vous vous êtes naturellement intéressé aux conséquences de la crise que nous vivons et au modèle de société que nous pourrions souhaiter pour l'avenir. À l'évidence, et c'est un constat que nous partageons tous : nos sociétés n'ont pas réagi de la même manière. Les cultures du risque et de la prévention ne sont pas identiques dans toutes les régions et dans tous les pays du monde. En disant cela je pense évidemment à certains pays d'Asie, comme la Corée du Sud. Certains de ces pays ont eu à faire face, dans un passé assez récent, à de graves épidémies. Ils sont donc parvenus à créer ce que nous pourrions appeler un continuum entre évaluation des risques et gestion des risques, avec une acceptation par le public qui connaissait les mesures proposées. Ils sont parvenus à dessiner ce que l'on pourrait décrire comme un cercle vertueux entre évaluation, décision et confiance. Nos sociétés européennes, et plus largement les sociétés occidentales puisque j'y inclus les États-Unis, n'ont pas cette culture du risque sanitaire et y étaient donc moins bien préparées.

Le virus est un phénomène qui n'est pas purement exogène, comme pourrait l'être un tremblement de terre. Selon vous, ce virus viendrait de l'intérieur, en nous imposant un changement brutal dans nos modes de vies. Vous y reviendrez. C'est aussi l'illustration de la société du risque, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a plus de risques. En fait, aujourd'hui les risques sont devenus plus globaux qu'ils ne l'étaient avant. Il y a vingt ans vous aviez écrit ceci : « Nous sommes tous devenus solidaires par les liens aussi imprévus qu'innombrables que tracent autour d'eux les objets industriels et les innovations technologiques que l'on pensait jusque-là maîtrisables et limités. Cette nouvelle solidarité a pour caractéristique d'être fondée sur une incertitude commune. Personne ne peut prévoir les conséquences de nos actions, ni les experts, ni les politiques, ni les citoyens. » Vous pensez que cette crise sanitaire doit être mise à profit pour faire évoluer notre façon de vivre collectivement et nous préparer aux futurs bouleversements écologiques. Sur toutes ces grandes questions, je voulais vous remercier d'être avec nous. Je crois que c'est très important d'éclairer les réflexions de notre commission des affaires étrangères sur des questions qui interrogent tous nos concitoyens et qui nous concernent tous. Je suis très heureuse, cher Bruno Latour, de vous passer la parole pour un préambule. Nous aurons ensuite un dialogue avec les parlementaires présents.

. Merci madame la présidente. Merci à la commission. Je suis un peu intimidé car je ne suis ni spécialiste des épidémies ni spécialiste des affaires étrangères. J'aborde la question en anthropologue de la nature. On m'a demandé un éclairage quelque peu différent en cherchant ce que la crise sanitaire révèle de ce fameux « monde d'après » auquel beaucoup de gens ont pensé pendant le confinement. J'essaye de savoir ce qui a irréversiblement changé.

J'ai choisi d'aborder la question par ce que j'appelle le nouveau régime climatique. Je me suis demandé ce que la crise mondiale que nous sommes en train de vivre révèle d'un nouvel état de la géopolitique. Le virus a révélé un nouveau régime de relations entre des entités qui ne sont plus tout à fait pareilles à des États nations. Je pars de l'hypothèse que la crise politique générale est une crise du territoire, une crise géopolitique. Cela concerne les grandes questions que pose votre commission mais aussi l'intimité de chaque citoyen. Paradoxalement, pendant le confinement beaucoup de gens se sont ouverts à d'autres questions sur la marche du monde. C'est une chance qu'il faut saisir. Autrement dit nous étions confinés mais, en même temps, nous étions ouverts à d'autres choses. Je voudrais insister sur le préfixe « géo » dans géopolitique car c'est cela qui est en train de changer. Le socle sur lequel les relations internationales se déroulaient jusqu'ici a tellement changé que ce sont les notions mêmes de pays et de relations internationales qui s'en trouvent changées. Mon argument vous apparaîtra un peu spéculatif mais il a des conséquences très pratiques que j'ai tirées dans un petit livre qui s'appelle Où atterrir ? et que l'on peut résumer en une phrase : « Est-ce que l'on peut atterrir sans se crasher ? ». Officiellement, les affaires étrangères continuent de se dérouler sur un échiquier avec une séparation classique entre frontières. Aujourd'hui, l'échiquier sur lequel on posait les États se met en branle et réagit aux efforts des États pour le contrôler. Tous les peuples qui voulaient atterrir sur ce socle souffrent simultanément et reculent avec effroi car ce socle n'a pas le même aspect que par le passé. Il est fait de virus, de questions écologiques, de problèmes de sols, etc. C'est ce que nous appelons, pour reprendre le titre d'une exposition que je viens d'ouvrir à Karlsruhe près de Strasbourg, une « zone critique ». Nous sommes tous sur une « zone critique ». De ce point de vue et si l'on tire quelques enseignements, la pandémie est assez riche. D'abord, elle offre une version totalement paradoxale des relations internationales. Tous les États ont réagi à une vitesse stupéfiante mais sans coordination, et même en brisant les instruments habituels des relations internationales. Un observateur venu de l'espace pourrait d'ailleurs être admiratif en se disant que c'est admirable car tous les États, en quelques semaines, ont réagi de la même façon et se sont tous coordonnés. En réalité, je pense qu'il s'agissait d'un effet de panique et d'imitation virale qui manifestait au contraire un formidable « chacun pour soi ». C'est donc assez paradoxal. Il y a la contamination par le virus, contamination que l'on connaît depuis maintenant plus d'un siècle et qui est une contamination épidémique traditionnelle. Ensuite, il y a la contamination, par imitation panique qui témoigne à quel point les États sont attachés les uns aux autres au point de ressembler à un seul corps, sauf qu'il n'y a pas d'institutions communes qui permettent de prendre en compte ce corps. Évidemment, les réseaux sociaux ont terriblement accéléré cette viralité stupéfiante des réactions. Nous avons déjà là un vrai problème de relations internationales.

La deuxième leçon, que les épidémiologues et les spécialistes de santé ont analysée, est que tous les États ont réagi en même temps mais que les systèmes de soins, les réglementations, les niveaux de développement, l'habitude récente de lutte contre les épidémies sont tellement divers que l'effet de ce virus a révélé des classes sociales et des situations ethniques qui n'étaient pas visibles. C'est aux historiens de la médecine d'en faire la preuve mais je crois que jamais nous n'avions vu d'expérience aussi massive et simultanée et, en même temps, une telle diversité de solutions. C'est d'ailleurs un grand sujet que j'avais étudié autrefois chez Pasteur avec la notion de « variation de virulence » qu'il avait introduite. Nous en avons eu un exemple parfaitement clair. Nous voyons bien que la justice sociale, la localisation, l'architecture et le niveau de préparation jouent un rôle aussi grand que le virus. Nous voyons bien que le virus est intérieur au système social, comme vous l'avez rappelé. Une telle diversité au milieu d'une telle simultanéité oblige à rebattre les cartes de ce que l'on appelle les relations internationales. Nous ne sommes pas dans une homogénéisation et pourtant nous sommes dans quelque chose de viral.

La troisième leçon nous est donnée avec la facilité avec laquelle un être aussi insignifiant que ce virus peut brusquement s'ajouter à la liste des agents de l'histoire. C'est un thème que je poursuis depuis une quarantaine d'années. Les historiens des sciences ont montré depuis très longtemps l'effet des microbes dans les relations entre les nations. Il y a un très beau livre récemment paru sur les grandes pestes romaines jusqu'à la dévastation de l'Amérique latine par les conquistadors et par leurs microbes. Il semble que l'évolution des liens entre peuples que l'on appelle la globalisation, au lieu de rendre les sociétés de mieux en mieux protégées contre l'irruption de ces agents infectieux, les rend au contraire plus vulnérables. Or, pour les États traditionnels, il y a très peu de liens juridiques, organisationnels et politiques pour prendre en charge ces relations paradoxales car elles traversent les frontières, les juridictions et les zones de compétences. Vous le savez mieux que personne dans votre commission. La décision du gouvernement américain de quitter l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en pleine crise, alors qu'il s'agit de l'une des rares institutions qui tente de coordonner les réactions, est typique de l'impuissance actuelle à faire rentrer dans les frontières des agents infectieux. Je suppose que vous vous êtes déjà largement emparés de ce sujet. Ce qui est paradoxal c'est que tout le monde le sait depuis deux siècles et l'invention du système des quarantaines. Il n'y a pas de progrès évident car on croyait que c'était derrière nous, alors que c'est devant nous. Nous avançons donc dans une situation où ces questions vont devenir de plus en plus importantes.

Permettez-moi, avant de tirer des conséquences pratiques, de proposer une quatrième leçon plus générale. Il y a très longtemps que les historiens étudient ce qu'ils appellent les « hectares fantômes » d'un pays. Le cas le mieux connu est celui de l'Angleterre au début du XIXe siècle. Pour s'alimenter, l'Angleterre utilisait, en dehors de ses frontières, une surface estimée à trois ou quatre fois celle du Royaume-Uni. Il y avait donc, derrière l'Angleterre, un pays fantôme qui lui permettait de vivre et qui était résumé par la célèbre formule « le charbon et les colonies » (coal and colonies). On connaît cette situation car elle est devenue générale avec le développement. Aucun pays ne vit plus dans ce qui existe à l'intérieur de ses frontières. Ce qui crée un problème c'est qu'il y a le pays où l'on vit et le pays dont on vit. C'est cela la grande différence. Le pays où l'on vit est repérable et parfaitement visible sur toutes les cartes, aussi bien les cartes d'identité que les cartes géographiques. Le pays dont on vit est invisible et paralégal, parfois même illégal. Il est très peu repérable. Toute l'histoire de la colonisation est là pour nous en faire souvenir. L'autre élément très important correspond au charbon et au pétrole : le charbon et le pétrole sont des « hectares fantômes », dans la mesure où ce sont des lieux formés ailleurs, il y a des millions d'années, et qui font pourtant partie de notre espace. Le problème maintenant, c'est que chaque pays empiète sur les autres depuis longtemps. Les États-Unis nous font avaler leur CO2 comme nous faisons avaler le nôtre aux pays du Sud. Ces empiètements sont mal traduits, mal représentés, mal dessinés par les frontières des États-nations projetées sur une carte. C'est ce décalage entre le pays où l'on vit et le pays dont on vit que la double crise sanitaire et climatique a fortement exacerbé. « Pourquoi, dans mon petit village de l'Allier dois-je subir la présence envahissante d'un marché aux bêtes sauvages à Wuhan en Chine ? » Pour le dire dans des termes assez dramatiques, en ce moment, se généralise une situation au fond « coloniale » qui était bien connue des pays du Sud mais qui se trouve maintenant ressentie aussi en partie par les pays du Nord. La notion même de territoire a été ébranlée à toutes les échelles, aussi bien à l'échelle personnelle avec le confinement qu'à l'échelle collective avec la superposition des nations qui semblent toutes s'envahir les unes avec les autres. Les termes de « contamination », d'« infection », de « gestes barrières », d'« envahissement », que nous avons beaucoup utilisés pendant ces trois mois, n'aident pas à trouver le bon répertoire pour en parler. C'est pour cela que je qualifie cette crise sanitaire et climatique de « crise de régimes ». Partout et à toutes les échelles, le territoire tremble. Il y a un retard politique, scientifique, intellectuel, juridique, affectif et esthétique pour parvenir à faire coïncider, au moins partiellement, le monde où l'on vit et le monde dont on vit, pour rendre ces « hectares fantômes » plus visibles. Je dis peut-être des choses beaucoup trop générales, mais les députés sont ceux qui peuvent le mieux l'entendre et le vérifier. Nos contemporains ont l'impression d'avoir perdu nos territoires. Et même si c'est une réaction compréhensible, se confiner à nouveau dans son espace traditionnel est évidemment la pire des solutions.

Pour finir, comment est-ce nous pouvons tirer parti de la crise ? D'abord, il faut reconnaître que les formes institutionnelles actuelles ne permettent pas à nos concitoyens de se repérer sur ce qui compose leurs territoires. C'est un sujet qui m'intéresse depuis trois ou quatre ans. Pour leurs conditions de subsistance, le pays qui permet à nos concitoyens de vivre n'a pas de relation compréhensible avec le pays dans lequel ils vivent. Et cela vaut évidemment pour la santé. Personne n'avait prévu le virus dans notre système de santé. L'économie également, et c'est toute la question des délocalisations et relocalisations. Et des migrations qui sont associées. Sans oublier l'écologie, qui est « l'éléphant dans la chambre ». Les citoyens sont, pour prendre une expression tout à fait traditionnelle, déracinés et, pour prendre le terme savant, déterritorialisés. De ce point de vue-là, il faut reconnaître – et c'était une des questions que vous aviez posées dans votre commission – que la lenteur de l'Union européenne à coordonner ses réactions – le confinement, la recherche, le déconfinement, l'industrie sanitaire, etc. – est un peu décourageante. Nous voyons son inaptitude à se saisir d'une crise pareille, à cause, je pense, de la question du territoire.

De même qu'il est assez décourageant d'entendre parler partout de reprise à l'identique de l'économie, alors que le choc de la covid a développé, partout, la conscience que décidément, il était temps d'atterrir. C'est-à-dire définir autrement le sol, la terre et les circonstances dont nous dépendons pour subsister. Je ne sais pas comment répondre à votre question de façon plus pratique. J'ai l'impression que tout se passe comme si les conceptions classiques – ce qu'est un territoire, ce que sont les relations entre nations, ce qu'est un État nation, etc. – flottaient un peu au-dessus de conditions réelles qui sont très éloignées. Parce que la notion de territoire s'est remise à bouger : c'est la « métaphore de l'échiquier ». Auparavant, on était sur un échiquier, maintenant c'est l'échiquier qui, lui-même, bouge.

L'idée de terrains, de pays ou de villes qui sont les uns à côté des autres n'a plus guère de sens et, en même temps, on sait bien que parler de solidarité n'a pas de sens non plus. Ma solution, que je décline de façon pratique par ailleurs mais que je vous soumets et qui va vous paraître terriblement conceptuelle, c'est qu'un territoire n'est pas là où nous sommes. C'est l'ensemble des conditions qui nous permettent de substituer. Dessinons les conditions qui nous permettent de subsister, et nous dessinerons notre territoire. Ce n'est pas seulement là où vous êtes.

C'est là où le virus est « très intéressant ». C'est une crise qu'il ne faut pas rater, en quelque sorte. Certaines de ces conditions de subsistance sont menacées. Cette question des menaces sur notre condition de subsistance, cette « crise de subsistance », qui est le nom que je donne à ce que nous appelons, par euphémisme, la « crise écologique », est devenue palpable avec le virus. C'est cela qu'il ne faut pas rater. Palpables aussi sont probablement les moyens de réagir si nous prenons conscience de ce décalage entre le pays dans lequel nous sommes et dans celui lequel nous vivons. C'est évidemment là où toutes les positions politiques, d'après mes interprétations depuis une trentaine d'année, se jouent.

Il est très important que nous essayions de réfléchir ensemble sur les conséquences de cette crise qui va bousculer, je le crois, beaucoup de choses. C'est aussi très important que nous puissions cerner ce que cette crise touche du doigt afin de déterminer que nous pouvons changer et ce qui devra être changé. Et pour des parlementaires qui sont engagés, dans la vie publique, c'est un exercice de responsabilité que d'essayer de penser le monde de demain à l'aune de l'éclairage des conséquences de cette crise que nous vivons. Avec, au fond, cette question du territoire que vous décrivez, vous nous parlez d'un monde soit interdépendant, soit d'un monde de dépendances. Et cela recouvre aussi les réponses qui peuvent être apportées à la crise, afin de retrouver des souverainetés et de retrouver des vraies solidarités.

Nous parlons aujourd'hui d'une augmentation des risques globaux. À la commission des affaires étrangères, nous les voyons chaque semaine lorsque nous abordons le contexte international. Il importe donc de prévoir les conséquences de nos actions. La question va se poser en interne, mais aussi avec nos partenaires. Se pose également la question de notre rapport au risque et de la nécessité de pouvoir collaborer à l'échelle mondiale. Nous avons pu voir qu'il y avait eu des échanges d'informations et d'expertises, avec des prises de position et des prises de décision très rapides. Ces réactions ont été beaucoup plus rapides qu'elles n'avaient pu l'être quelques centaines d'années auparavant lorsque le monde avait déjà été frappé par des épidémies de cette ampleur.

La menace immédiate d'une épidémie fait écho à la menace immédiate que constitue la mutation de notre monde, frappé, au premier plan, par le changement climatique. Je pense ici à la viralité des réactions, des décisions aussi, mais également à la simultanéité des émotions. Nous l'avons vu récemment avec le mouvement George Floyd aux États-Unis, qui n'avait pas forcément d'équivalent dans notre pays mais qui a pourtant exacerbé certaines problématiques en France même. Est-ce qu'un tel mouvement aurait eu un tel impact et une telle ampleur sans covid ? La question pourrait se poser.

Dans notre rapport au risque, nous avons inclus le socle de la réflexion scientifique. Elle doit aussi prendre en compte notre culture et notre histoire. Est-ce que la crise de la covid est la conséquence du progrès, ou est-ce que nous pouvons finalement dire que nous n'avons pas progressé ? Si nous avions été confrontés à un virus numérique, nous aurions pu en déduire, sans difficulté, que le progrès avait créé de nouvelles menaces. Or, en l'occurrence, nous avons déjà fait face à des épidémies par le passé.

Je voulais enfin revenir sur le poids des contraintes qui nous seront imposées pour nous protéger, tandis que nous souhaitons continuer à vivre et à faire vivre notre société selon les valeurs républicaines. Comment pouvons-nous nous projeter dans l'après, tout en conservant les avancées sociétales que nous avions réussi à mener ? À l'échelle de notre pays, mais également avec nos partenaires.

La question du progrès est intéressante. Ces épidémies, et vous avez raison de rappeler qu'elles sont très anciennes malgré leur accélération stupéfiante, étaient supposées derrière nous. C'est tout l'inconvénient de la notion de progrès. Que l'on puisse, au fond, passer à autre chose. Ce que j'appelle « atterrir », c'est précisément l'inverse. Les épidémies sont devant nous : il va falloir vivre avec celles-ci et avec ces virus. Il n'est pas question de pouvoir s'en défaire.

Il y a un vrai problème de représentation des menaces. Vous avez cité plusieurs fois les risques, ce qui me fait penser à mon ami Ulrich Beck, qui a introduit cette notion de société de risque. La société de risque n'est pas une société en voie de modernisation. C'est une autre société qui vise autre chose et demande un retour assez profond à des questions qui avaient été associées à des visions traditionalistes. Notamment des questions d'appartenance à un lieu, confondues rapidement avec les questions d'identité. Alors que ce n'est pas du tout évident. Les conditions de subsistance sont des conditions qu'il faut prendre en compte. Elles ne sont pas derrière nous, comme des choses anciennes en dehors desquelles la grande flèche du progrès nous dirigerait. À la question que vous posiez, je n'ai malheureusement pas de réponse. Vous avez la chance d'être députée dans cette commission, parce que vous voyez passer tous les sujets passionnants à suivre, en particulier la coordination avec les États européens qui a dû beaucoup vous occuper, sur laquelle j'aurais aimé vous interroger.

Mais vous avez évidemment le droit de nous interroger. Nous aurions tous aimé qu'il y ait une coordination plus forte de l'Union européenne, et elle n'a pas été là dans les premières heures, les premiers jours et les premières semaines. C'est une évidence. Tout cela rejoint ce que vous disiez sur la globalisation. Notre destin est global et commun. Et il est donc très compliqué de trouver des instruments qui permettent démocratiquement aux citoyens de se retrouver dans cette globalisation et de faire en sorte que cette globalisation nous protège.

Il est commun, mais le mot « global » peut induire en erreur parce qu'il suppose qu'il y ait eu une coordination. Or, le mot global peut avoir plusieurs sens. Le mot panique, je le rappelle, c'est le dieu Pan. C'est quelque chose qui est aussi global, mais « paniquement global ». Il faudrait arriver à distinguer ce que recouvre ce terme de globalisaiton. Le virus, à nouveau, est un analyseur extraordinaire de la globalisation. Elle était globale au sens positif, et elle devient panique au sens négatif.

En 2015, au moment de la COP 21, la France était apparue en première ligne du combat pour la préservation de notre planète. Depuis, cette volonté politique semble manifestement s'être érodée. Et, comme vous le dites, la société civile semble plus en avance que bon nombre de décideurs politiques. Vous mettez en perspective la crise sanitaire et la crise écologique. Au-delà de votre habile questionnaire, qui demande ce qu'il convient de jeter, de garder ou d'inventer, quelles devraient être, dans les semaines et les mois à venir, les priorités et que faut-il jeter, que faut-il garder et que faut-il inventer ?

Monsieur David, je vais avoir l'air de fuir les responsabilités, mais c'est précisément parce que je ressens l'incapacité à répondre que j'ai proposé cette procédure. Je trouve qu'il est important que les intellectuels, au lieu de dire ce qu'il faut faire, proposent des procédures pour faire émerger les réponses par la société civile.

Mon questionnaire a rencontré un succès que je n'avais pas prévu, précisément parce que c'était une procédure simple pour renvoyer la question dans les termes que j'ai proposé tout a l'heure : de quoi ai-je besoin pour subsister ? Qu'est-ce qui est menacé ? Et qu'est-ce qui est en train de dominer ou d'écraser ces conditions de subsistance et que suis-je prêt à faire ? Il est tout à fait étonnant que, quand on pose ces questions, on ait des réponses très différentes. La liste des réponses va être produite par les gens qui s'intéressent à ces procédures. Ils sont nombreux, en particulier dans la convention citoyenne pour le climat. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'essayais de faire ressentir, c'est ce lien, finalement assez intime, avec la crise du sol. C'est la prise de conscience brusque : on est obligé de s'occuper du virus alors que l'on croyait qu'il était derrière nous. On est obligé de s'occuper du climat, alors qu'on pensait que c'était une question de la nature extérieure. Cela modifie l'attitude de tout le monde vis-à-vis du climat, vis-à-vis du sol, vis-à-vis de la géologie et des conséquences géopolitiques qui sont visibles partout. L'usine qui était dans le village a disparu ou au contraire les migrants sont venus, etc. Nulle part, il n'y a de division entre les affaires étrangères et les affaires intérieures, à proprement parler. Et donc la question porte plutôt sur les procédures. Je suis favorable un État qui organise des procédures plus qu'à un État qui donne des réponses, parce que je pense que ces questions, justement, sont trop graves. Elles sont trop graves parce que personne n'a l'expérience de modifier une société industrielle à l'échelle où nous devons la modifier. C'est donc une expérience qu'il faut partager avec les 66 millions de Français. Je ne réponds pas évidemment à la question de la liste des choses qu'il faut supprimer ou qu'il ne faut pas supprimer. Ce qui a intéressé tout le monde, dans le petit questionnaire que j'ai proposé, ceux qui l'ont lu, ce n'est pas simplement d'exprimer une opinion en disant « mais moi je souhaite qu'on arrête les voyages à l'étranger », mais c'était de répondre aux questions suivantes : qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous proposez de faire ? C'est une question élémentaire mais qui permet de casser simplement l'idée d'opinion au sens du « moi j'aimerais mieux que ». D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait ? Comme cette mutation climatique joue sur tous les détails de l'existence, il faut travailler sur des détails. Pour travailler sur des détails, il faut que chacun s'en empare. Ce n'est pas une question qui relève des affaires étrangères au sens propre. Les affaires étrangères sont supposées voir ce qui a été accumulé, simplifié, par les États auxquels vous avez affaire. Mais, à l'intérieur de chaque État, il faut bien faire ce travail. Et je ne vois pas, depuis trois ou quatre ans que je poursuis ces expériences, comment on peut se passer de cette opération de description par les gens de leur situation, des conflits, sur les questions de territoire. Quels que soient les sujets de conflit, que ce soit la viande, les voyages, la mobilité, etc., comme on l'a vu dans les deux dernières années. Comment apurer les conflits sur toutes ces questions sans renvoyer le problème aux gens eux-mêmes ? Je ne réponds pas à votre question mais j'y réponds indirectement quand même.

Monsieur Latour, comme vous l'avez dit, de nombreux facteurs ont influé sur la diffusion d'un risque épidémique, certains n'étant pas liés, d'ailleurs, à l'activité humaine. Nos sociétés dépendent à chaque instant de l'association entre nouveaux acteurs, dont la plupart n'ont pas nécessairement une forme humaine : non seulement les bactéries, mais aussi internet, le droit, l'organisation des hôpitaux, les capacités de l'État ou encore, bien évidemment, le climat. Vous dites, et je vous rejoins sur ce point, que l'État, durant la crise sanitaire, s'est redécouvert protecteur en prenant des mesures collectives pour préserver la santé et la vie de la population. Tandis qu'en face des individus acceptaient, dans leur immense majorité, ces mesures et les limitations de libertés qui les accompagnaient. Il est vrai que parfois les pandémies réveillent chez les dirigeants comme les dirigés une sorte d'évidence : « nous devons vous protéger et, aussi, vous devez nous protéger ». Ainsi la crise sanitaire actuelle nous offre l'opportunité de pousser la réflexion sur notre projet de développement dans ses conséquences immédiates, conséquences que la crise nous révèle aujourd'hui. Peut-être, est-ce le moment de faire différemment ? Sûrement. C'est même sûr. D'infléchir nos modes de vie, afin d'atténuer au maximum la mutation écologique. Vous avez dit dans le quatrième point, que vous venez d'aborder avec nous, que la notion même de territoire a été ébranlée. Alors je voudrais vous poser la question suivante, dans la continuité de vos propos. Pensez-vous que nous pouvons assister sur le long terme à une baisse significative de l'individualisme et à un renforcement de la solidarité organique entre les individus, les peuples et les nations ?

. Je crois assez peu à la notion d'individu. Je pense qu'il est tout à fait inexact de dire que les gens sont individuels. Je le vois quand on fait certaines expériences consistant à poser cette question dont parlait tout à l'heure monsieur David sur les territoires : redéfinissez votre territoire non pas là où vous êtes mais dont vous dépendez pour exister, pour subsister, et ce qui est menacé, ce que vous êtes prêt à faire. On commence parfois par des définitions individuelles, « moi j'habite à tel endroit », etc., mais, au bout de cinq minutes, on parle de la SNCF, de la globalisation des entreprises qui bougent dans un sens ou dans l'autre, de la nourriture et du transport des bananes. C'est un peu un mythe que les gens sont individualistes. Ils sont formatés, en partie, par toute une série d'instruments que nous autres, sociologues et historiens, étudions beaucoup. Mais je crois que cela serait une erreur de partir d'un point de départ où les gens sont fondamentalement individualistes. Ils sont parfois individualisés par des procédures qui peuvent être modifiées, bien sûr, mais ce n'est pas le point de départ. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans la covid, c'est, au contraire, le fait que nous nous sommes aperçus pratiquement du contraire : tout le monde a été épaté par des gestes de solidarité, on a découvert des classes sociales qui étaient niées ou « invisibilisées », on a découvert des rapports « racialisés » qui n'étaient pas censés exister non plus et dont on est plutôt sortis très vite grâce à l'épreuve du virus.

La leçon positive des deux derniers mois est cette visibilisation extrêmement rapide et importante, que l'on peut appeler « solidarité ». Je ne partirais donc pas de la notion d'individu. Cette notion de solidarité, dont on discutait il y a une minute avec Mme la Présidente, pose problème. Elle nous incite à dire que les choses sont liées, alors même que nous sommes en situation de guerre, une situation caractérisée par ces problèmes de pays qui se superposent les uns sur les autres. C'est une guerre peu déclarée, larvée en partie. Je donne un exemple, qui est tellement frappant, celui du CO2. Le CO2 émis nous envahit et nous envahissons les autres pays par notre CO2. La notion de globalité et la notion de solidarité sont des notions auxquelles il faut, je pense, faire attention. Le fait de dire « nous sommes tous dans le même bain et donc nous allons coopérer », encore une fois, pouvait apparaître aller de soi. Or, l'admirable leçon de la covid a été de montrer que cette évidence était complètement inexacte. C'était le cas idéal, qui plus est ancien comme cela a été rappelé tout à l'heure. C'était le cas typique de solidarité, même traditionnelle, entre États, qui remonte parfois au Moyen Âge. Or, nous avons démontré une incapacité à faire unité, incapacité renforcée par l'énorme problème causé par le fait que les États-Unis ont quitté le monde commun et ont décidé que le sol sur lequel ils étaient ne subissait aucune transformation importante, qu'il n'y avait pas de problème climatique chez eux, etc. Je me méfie aussi bien de la notion d'individu que de celle de solidarité, comme de celle de globalité. C'est extraordinaire ce que la covid a rappelé. Oui d'accord, tous les États travaillent ensemble mais d'une façon qui est précisément une accélération du chacun pour soi. C'est assez paradoxal. Tout le monde reste chez soi et c'est un geste solidaire : voilà un autre paradoxe souligné par la crise. Cette covid est quand même prodigieusement habile pour nous faire changer nos catégories mentales.

. Vous avez raison de dire que nous avons de la chance d'être membres de la commission des affaires étrangères et d'y avoir des discussions intéressantes. Très honnêtement, je me réjouissais beaucoup de cette audition aujourd'hui. S'il est vrai que cette maladie soulève des questions de relations internationales, qui concernent donc directement notre commission, elle pose aussi des questions philosophiques, géopolitiques, et bien au-delà. J'avais vraiment envie de vous entendre nous exposer votre point de vue, répondre à nos questions et peut-être d'intervenir dans le cadre d'un débat entre nous. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce que révèle la manière dont les pays réagissent et sur ce que cette crise révèle de notre époque.

Premièrement, vous dites « dessinons ce qui nous permet de subsister ». Je voudrais commenter votre solution conceptuelle, si vous le voulez bien, ou plutôt la questionner. Mais j'aimerais d'abord que vous nous expliquiez qui est le « nous » dans votre phrase, parce que cela soulève beaucoup d'interrogations. Ce nous vise les êtres humains ? La France ? L'Europe ? Le terme peut recouvrir beaucoup de choses. Et puis « subsister » qu'est-ce que cela veut dire ? Parce que, pour nous, subsister, en tant que Français, familles françaises, fait écho à un environnement qui n'est pas du tout le même que celui des pays africains ou asiatiques. Dans ces environnements différents, la subsistance n'a pas forcément la même signification. J'aimerais donc que vous explicitiez un peu plus cette phrase.

Deuxièmement, vous établissez un parallèle entre le climat et la santé que j'apprécie tout particulièrement. En effet, cette année, j'ai été amenée à beaucoup approfondir les sujets climatiques et je pense qu'effectivement il y a un lien et qu'il y aura un lien de plus en plus important entre les deux. Nous savons désormais que les dégâts climatiques vont causer des difficultés importantes qui vont-elles-mêmes impacter les problématiques de santé. D'ailleurs, parmi les propositions que la France a pu faire en matière, le modèle du GIEC, qui concerne les problématiques climatiques, pourrait être un exemple pour construire une solution multilatérale et inciter à une réflexion de la part des chercheurs sur les problématiques de santé. Nous ne pouvons que constater que nous sommes parfaitement démunis aujourd'hui face à ces questions. Les gens ne s'entendent pas forcément sur ce qu'il convient de faire, alors même qu'en Asie notamment, nombreux sont ceux qui ont adopté, grâce à une expérience semblable dans le passé, un certain nombre de comportements probablement plus vertueux que ceux qu'on a pu avoir.

Troisièmement, vous avez parlé de l'absence d'unité au sein de l'Union européenne. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce constat. La raison en est la suivante : au sein de l'Union européenne, nous n'avons pas la même approche de l'économie. Certains pays en ont une approche extrêmement libérale. Et c'est justement là une des grandes questions qui se posent à nous. Comment peut-on permettre de manière libérale les échanges internationaux, comme on a pu le faire autrefois ? Parce qu'on voit bien que ce fonctionnement ultralibéral ou très libéral nous a privé d'une certaine autonomie et nous a empêché de réagir correctement face à une problématique de santé. Mais on pourrait être confronté à ce problème avec beaucoup d'autres thématiques. Aujourd'hui, c'est le virus qui nous a interrogés. Mais, demain, nous pourrions retrouver les mêmes problématiques avec une crise qui toucherait nos outils informatiques par exemple : tout d'un coup, sans outils informatiques, nous nous retrouverions fort démunis. Les mêmes problématiques pourraient se poser avec une crise qui toucherait nos outils de défense. Nous sommes donc en pleine réflexion, en tout cas en France. Je souhaite que l'on poursuive cette réflexion, chez nous, mais aussi au sein de l'Union européenne. La question est de savoir comment nous allons pouvoir retrouver notre autonomie, notre capacité de fabrication, et pouvoir ainsi nous permettre à nouveau de subsister, comme vous le dites, dans tous les champs, pour se soigner, se nourrir, sans être complètement pieds et poings liés à des pays, tels que la Chine, qui sont en train de menacer les États-Unis, qui eux-mêmes menacent le multilatéralisme qui a été construit jusque-là.

Enfin, j'ai une dernière question à vous poser. Je ne crois pas que vous vous soyez clairement positionné dans votre propos liminaire : est-ce que vous proposez la décroissance ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui prônent la décroissance ou est-ce que vous faites partie de ceux qui, pour répondre au défi climatique, prônent plutôt la confiance dans la modernité et la recherche de solutions par la recherche ?

. Sur le deuxième point, sur le GIEC, ce que vous avez dit est très intéressant. J'ai des étudiants qui l'ont étudié. La formule GIEC pour le climat, qui est utilisée pour la biodiversité, est certainement un modèle passionnant parce qu'elle mélange des questions diplomatiques et des questions scientifiques d'une façon très originale, et l'originalité institutionnelle ressemble assez, dans mon esprit, aux innovations institutionnelles qu'il va falloir faire un peu partout pour prendre en compte à des échelles complètement différentes aussi bien les virus que les problèmes posés par l'eau ou le climat, etc. Cela c'est très important et j'aurais plein de questions à poser sur ce point.

Vous m'avez interrogé in fine sur la décroissance. Disons que je suis pour la prospérité, et pas du tout pour la décroissance. Les gens qui revendiquent ce terme sont plein de bon esprit, sur cela il n'y a aucun doute, mais, étant donné l'existence dans laquelle nous sommes et les milliards de gens qui se sont tirés de la pauvreté dans les années récentes, parler de décroissance renvoie un message, je pense, qui n'est pas le bon. Moi, je propose simplement d'atterrir, c'est-à-dire de faire coïncider les conditions des deux espaces dans lesquels nous vivons et dont la déconnection nous rend fous, en quelque sorte, et explique la paralysie des positions politiques actuelles et l'impuissance, les impressions de mauvaise représentation. Je dis cela avec émotion car vous êtes les représentants de la nation. Ainsi ce décalage que la notion de représentation avait pour but de combler est devenu tellement énorme qu'il vaut mieux parler d'autre chose que de croissance et décroissance. Il faut aller dans une autre direction et atterrir, en essayant de faire coïncider les conditions qui nous permettent de vivre et celles dans lesquelles on vit. Je vous renvoie à mon ouvrage Aramis ou l'Amour des techniques. Nous avons travaillé sur les techniques depuis des années à l'École des Mines, je suis tout à fait technophile. Parlons de prospérité plutôt que de décroissance, il faut simplement trouver les conditions de prospérité.

À la première question que vous avez posée, vous avez vous-même étendu le sens du mot « subsister » que j'emploie un peu par provocation, aussi car je le lie à cette notion traditionnelle qui a été très importante en France au XVIIIe siècle de « crise de subsistance ». Je prends cette notion de crise de subsistance au sens très large du terme : c'est ce qui nous permet d'engendrer des conditions de prospérité, de recoder, de requalifier ou de renommer la question écologique qui attire habituellement l'attention vers quelque chose d'autre, étant conçue comme extérieure au monde social. Quand on pense l'écologie, on a l'impression que l'on s'éloigne des questions de justice et de société, même si les écologistes essaient de dire le contraire : le mot même entraîne un malentendu. Ce terme de crise de substance est pour moi un moyen de requalifier cette notion pour chacun, de façon assez intime.

Cela rejoint la question de savoir qui est le « nous ». Je crois que le problème critique auquel tout le monde se confronte est que ces « nous » sont à géométrie tellement variable actuellement, qu'il faut reprendre le travail de ce que j'appelle auto-description : que chacun décrive ses conditions de subsistance, avec combien de gens il se trouve, etc. C'est le seul moyen de sortir de la notion d'identité qui est la grande question qui se pose. Un exemple magnifique est celui du Brexit : si l'on demande aux citoyens du Royaume-Uni, pendant les cinq ans de la crise du Brexit, s'ils sont anglais ou européens en termes d'identité, ils répondent qu'ils sont anglais ou qu'ils appartiennent au Royaume-Uni. Mais si la question avait été posée en termes de condition de subsistance, on aurait été surpris de réaliser, comme on s'en est aperçu pendant ces cinq années de crise, qu'ils se trouvent en situation de dépendances multiples avec l'Europe et que la coupure de chacun de ces liens est une douleur atroce. C'est ainsi pour toutes les questions d'identité. Il n'y a aucun rapport entre la notion d'identité et la notion d'appartenance, et c'est précisément cette question qui est en situation de crise. Comme nous sommes en situation de crise de territoire, la réaction habituelle, qui a beaucoup été étudiée par les historiens et les politistes, est de se replier sur les identités car on a l'impression que l'on va s'en trouver mieux. Mais les identités sur lesquelles on se replie, que cela soit en Pologne, en Italie ou au Brésil par exemple, sont des identités également fictives sur des sols encore plus fictifs que les identités géographiques que je critiquais tout à l'heure. Cela pose un réel problème pour situer la question de l'appartenance et du sol en dehors de cette limitation extrême qui est celle de l'identité, parce que les questions identitaires, d'ethnicisation, d'invention d'un rapport ethnique au sol, n'englobent rien de ce dont on discute ici : ni les virus, ni le climat, ni le sol, ni la question de l'immigration, ni l'économie. Cette question de définition du « nous » est la question qu'il faut stabiliser en dernier et non en premier. Ces questions sont tout à fait classiques et plutôt empoisonnées. Beaucoup de travaux sont faits sur cette question de la différence entre identité et appartenance. Poser la question en termes d'attachement et d'identité me paraît crucial en ce moment. C'est cela que le cas du Brexit révèle d'une façon tragique. Je parle de choses qui sont bien connues de la commission des affaires étrangères.

Nous sommes aussi des citoyens qui nous posons des questions. Cette question sur l'identité, en particulier, est une grande question. Peut-on avoir plusieurs identités? Oui probablement. Est-ce facile de vivre sans repères? Probablement pas. Les peuples ont besoin de repères. Si vous niez la notion d'identité, il est difficile pour les peuples de vivre sans repères.

. C'est probablement là où se fait l'inversion dont je parlais à la fin de mon exposé. Définir le territoire par des appartenances, par des attachements, des conditions de subsistance, résout le problème de savoir combien d'identités l'on a. La liste des attachements que l'on est prêt à défendre et dont on dépend dessine une géographie qui est très différente de la définition identitaire. Cette définition identitaire est au fond la même que celle d'individu et signifie être à l'intérieur d'un petit espace et confiné dans ce petit espace.

Je partage avec Éric Girardin ce sentiment que l'individu aura primé sur le collectif pour protéger chaque vie humaine, surtout lorsque l'on voit les conséquences économiques, sociales, la recrudescence du travail des enfants dans le monde, la faim dans le monde qui a davantage et durablement augmenté. J'aimerais partager cette vision proposée par la présidente de nouvelle solidarité mais cela ne m'est pas évident. D'autre part, puisque la moitié de la population mondiale s'est trouvée confinée, y a-t-il eu face au virus, une homogénéisation de l'absence d'acceptation du risque et de la mort dans nos sociétés à travers une peur devenue virale ?

C'est une question très importante. On a beaucoup parlé du deuil impossible des personnes mortes dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) par exemple. Si l'on parle maintenant de l'effet du virus, de l'ensemble des réactions face au virus, j'ai tout de même l'impression à l'inverse qu'il y a un retour assez positif de la notion de mortalité qui va d'ailleurs dans le sens de la question de Mme Poletti sur l'économie. On sort d'une définition très économique des relations, qui en donne, ainsi que l'a noté M. Girardin, une définition individuelle. Ce n'est pas que l'on est spontanément « un individu », nous sommes au contraire individualisés par un ensemble d'opérations, une économisation des relations qui crée des individus. C'est donc une opération de formatage et non ce que les personnes elles-mêmes aimeraient faire. Encore une fois, la covid-19 a révélé que, dès que vous laissez les gens se reconnecter latéralement, les exemples de solidarité se multiplient. Contrairement à ce que croient parfois certains idéologues, on ne naît pas individu, on peut vous pousser vers une existence individuelle. Je pense que la covid-19 a, au contraire ramené, au premier plan des questions qui sont des questions de mortalité, très douloureuses, tragiques parfois et qui, dans un même temps, nous rappellent au monde dans lequel on vit. Dans l'atterrissage, ce mouvement de décalage à 90 degrés que j'essaie de préciser depuis des années, qui remplace l'opposition entre progrès et régression, est aussi un rappel des conditions de mortalité, pour des tas de raisons qui sont notamment écologiques.

Cette crise a permis de mettre en évidence deux phénomènes que vous avez présentés dans vos travaux : la présence d'un État protecteur auquel les sociétés ont délégué la protection de leur santé et également la capacité de nos gouvernements à se mobiliser. Vous l'avez dit, en quelques semaines, des milliards d'humains ont appliqué la distanciation sociale. Malgré tout, il y a eu des témoignages d'une véritable solidarité. En ce qui concerne la crise climatique, l'État est incapable d'endosser ce statut de protecteur. Vous avez dit : « l'Europe est seule mais seule l'Europe peut nous sauver ». De fait l'Union européenne soutient l'environnement à travers son Pacte vert, tout comme elle soutient aussi les États membres à travers son plan de relance économique. Étant donné que l'Union européenne vise une reprise économique durable et respectueuse de l'environnement, quelles leçons peut-elle tirer de cette crise pour assurer une meilleure réponse à la crise climatique ? Le contexte actuel peut-il lui permettre de se réinventer ? Si oui de quelle manière et par quel outil ?

Vous avez utilisé une jolie formule pour décrire ce contraste que j'essaie d'approfondir depuis quelque temps grâce à la crise avec d'une part ce rôle de protection que l'État peut avoir et dont, malgré les protestations, la légitimité n'a pas été fondamentalement discutée. Car être protégé pour les citoyens et protéger pour l'État fait partie du pacte social déjà établi. Il n'y a pas du tout l'équivalent de ce même rôle protecteur que l'État doit endosser pour les questions climatiques. La priorité me semble plus être que la société civile, pour prendre une expression traditionnelle, s'empare elle-même de ces questions individu par individu. On ne peut rien demander, ni à l'État ni à l'Europe, si ce travail n'a pas été fait en détails par chacun d'entre nous pour s'emparer de ces questions, puisque, d'une part, les États européens et l'État français n'ont pas la légitimité pour appliquer ces mesures et, d'autre part, il n'est pas souhaitable de retrouver, pour des raisons de vivre ensemble et de prospérité, une autorité qui nous infantilise. C'est un rôle de protection statistique, de protection d'organisation qui ne faisait pas question mais qui va faire question, dans tous les sens du terme, lorsque l'on va passer aux crises suivantes. Oui, la covid est un magnifique exemple pour repenser la question européenne, mais les crises suivantes ne vont pas être saisissables par le même mode. Encore une fois, ce sont des questions que vous avez déjà dû aborder au sein de votre Commission plusieurs fois.

. Vous utilisez le terme « infantilisant » et nous voyons tous ce que vous voulez dire. Quand on décide à la place des gens, il y a toujours une problématique et mieux vaut être dans une société où l'on responsabilise et on fait confiance. C'est comme cela d'ailleurs que l'on recueille l'adhésion des citoyens. Cependant, les sociétés où il y a eu une adhésion de la population aux gestes à adopter face à l'épidémie sont des sociétés qui ont vécu d'autres épidémies il y a une dizaine ou une douzaine d'années. Par conséquent, peut-être que le fait d'avoir vécu chez nous une crise va aussi changer, au fond, notre manière de réagir, de penser les crises futures et d'accepter d'une certaine manière la société de crise dans laquelle nous pouvons éventuellement vivre, de mieux se préparer à cette société de crise et de mieux anticiper, c'est un premier point. Deuxièmement, je pense que nous avons en France un État formidable, mais nous avons en même temps une forme de verticalité du pouvoir qui fait que quelquefois on décide à la place des uns et des autres. Il faut que l'on évolue en France, que l'on mette toutes les qualités de notre État et des responsables qui s'en occupent au service d'une responsabilisation plus importante de nos concitoyens. Sur ce point, je crois qu'il y a quelque chose de français sur lequel nous devons évoluer et faire bouger les choses. Il faut emmener les citoyens au lieu de trancher et décider les choses à leur place, c'est aussi cela le monde de demain. C'est une évolution qui sera nécessaire en Europe et je pense en France particulièrement où nous sommes dans une société peut-être trop verticale.

J'ai retenu deux expressions qui sont pour moi essentielles et sur lesquelles je vais rebondir. « Le pays où l'on vit » et « le pays dont on vit », ces deux expressions sont pour moi révélatrices d'un respect du territoire qu'il conviendrait d'inculquer à l'ensemble de nos concitoyens. Vous parlez du décalage entre les deux notions et je vous rejoins sur ce point. Pour avoir vécu la crise de la covid en tant qu'agricultrice, j'ai bien compris qu'il fallait du jour au lendemain nourrir les Français. Il y a eu, pendant seulement quinze jours, un vent de panique liée à la peur de ne pas pouvoir disposer d'une autonomie alimentaire. Il y a donc eu un retour au local, aux produits locaux et à la proximité. Quinze jours après, lorsque les rayons des supermarchés étaient bien remplis, les mêmes Français achetaient de la volaille qui arrivait de l'étranger. Je me suis donc posé la question de cette schizophrénie aussi rapide chez les citoyens et j'en suis arrivée à l'idée de la nécessité d'en appeler à la responsabilisation de chacun. Cet état de schizophrénie et cet individualisme que la crise ont révélés vont-ils faire changer les comportements, notamment ceux de la nouvelle génération qui arrive ? Moi, j'ai espoir que cette nouvelle génération ait compris les enjeux, se soit arrêtée de « respirer » pendant quelque temps et ait été, en quelque sorte, traumatisée par ce risque de perte d'une autonomie qui pouvait être altérée du jour au lendemain. Peut-être arrivera-t-on à rendre plus sensible à cette nouvelle génération ce besoin de responsabilisation ?

Je faisais allusion dans cette différence entre le monde ou l'on vit et le monde dont on vit à un très bon livre écrit par quelqu'un qu'il serait très intéressant d'auditionner dans cette commission. C'est un jeune philosophe qui s'appelle Pierre Charbonnier qui a écrit un livre sur ce thème qui est intitulé Abondance et liberté qui est l'histoire précisément de ce décalage dont vous parlez. Ce n'est pas seulement un décalage entre, pour prendre des catégories traditionnelles, la paysannerie et la ville, mais un décalage qui concerne aussi la paysannerie en tant que telle, puisqu'il faudrait maintenant voir quels sont les hectares fantômes dont dépend l'agriculture française pour pouvoir produire ces produits dit « locaux ». Les contradictions sont innombrables sur ce que l'on considère comme un territoire. De nouveau, la question qu'il faut poser n'est pas : est-ce que le territoire se trouve dans un point de campagne ? mais de quoi dépend ce territoire pour pouvoir subsister ? Il y a des territoires où le même champ, le même élevage, se trouve lié au marché mondial d'un côté et au marché local de l'autre. Ces contradictions sont très nombreuses. Tant qu'elles ne seront pas articulées, rendues visibles et enseignées, vous avez raison de dire que l'on se sentira perdu, car on n'arrivera pas à savoir ce qui est local ou non, ce qui est bio ou non, si cela fait vivre les gens décemment ou non, etc. Double problème : la localisation n'est pas suffisante pour savoir de quoi l'on dépend et on arrive dans des situations controversées comme la question de la viande. Tant que l'on n'a pas été au fond de ces contradictions, tant qu'on ne les a pas apurées, il est très difficile de parler de responsabilisation. Sans cela, on moralise la question. On dit que c'est scandaleux de manger de la viande et on a une vision uniquement morale. Si on dit qu'on ne mange plus de viande, qu'est-ce que l'on fait des champs, des vaches, des gens, du marché mondial, du soja, des éleveurs de soja… Toutes ces questions participent à mettre en coïncidence le pays où l'on est et le pays dont on vit qui est souvent, vous avez raison de le dire, assez difficile à discerner ou alors comme dans l'exemple que vous avez donné, il disparaît très vite et se fait par éclipse. De la même manière, en ce moment, nous nous posons beaucoup de questions sur la colonisation du fait des manifestations à la suite des événements aux États-Unis puis on oublie, c'est cette éclipse permanente qui rend très difficile la définition d'un territoire.

. J'ai trouvé que vous étiez fort aimable à notre égard en disant que nous avions bien de la chance d'être à la commission des affaires étrangères. Je suis tout à fait d'accord avec vous, nous vivons sous l'autorité d'une présidente éclairée, chaleureuse et rassembleuse qui nous permet d'avoir accès à toutes les sources de connaissance nécessaires et notamment à des auditions comme la vôtre qui sont extrêmement précieuses. Cela dit, je trouve que votre propos est quand même assez optimiste pour nous. Que sommes-nous au sein de cette commission ? Nous sommes un rouage relativement secondaire mais très clairement identifié comme un des rouages de l'État westphalien qui depuis le milieu du XVIIe siècle caractérise la vie internationale. On a démocratisé les États westphaliens, nous sommes des émanations de cette démocratisation, nous surveillons et nous essayons de contrôler ce que fait le gouvernement. Quand on vous écoute, on a quand même l'impression que la réalité que vous observez est une réalité largement métajuridique. Vous décrivez très bien les distinctions entre l'État dont on vit et l'État où l'on vit, tout cela passe par des réalités sociales, économiques et culturelles extrêmement diverses et qui échappent à une sorte d'embrigadement juridique et administratif. Nous ne pouvons pas ne pas ressentir le sentiment d'un décalage entre ce monde westphalien dont nous sommes les héritiers modestes et cette réalité tout à fait différente. Selon mon analyse, nous sommes sortis assez récemment de l'univers « néolithique » dans lequel il y avait une identification entre le territoire, la souveraineté et des intérêts, tout se passait ensemble dans le cadre d'un territoire déterminé. Curieusement nous n'en sommes pas sortis avec la révolution industrielle mais plus tard, parce que les industries extractives ont prolongé la dépendance territoriale de l'industrie. Nous en sommes plutôt sortis au cours des trente dernières années. Nous en sommes désormais totalement sortis, nous sommes dans un univers où il y a des conflits et où les frontières sont incertaines. Je vais vous demander de nous aider. Lorsque l'on est raisonnablement démocrate, ce qui est votre cas et notre cas, comment peut- on envisager une cartographie des pouvoirs qui permette à des acteurs qui essaient d'être représentatifs de ceux qui les ont élus, les gouvernements, les assemblées, directement ou indirectement, à travers un État ou des institutions multilatérales ? Comment voyez-vous la possibilité, comme dirait Houellebecq, d'une cartographie démocratique des pouvoirs ? Nous sommes devant cette covid-19 comme un lapin devant les phares d'une voiture et on aimerait bien essayer participer à cette cartographie, ne serait-ce que pour honorer le mandat que nous avons reçu de nos concitoyens. C'est une question impossible bien entendu. Je ne vous demande pas d'apporter une réponse claire et définitive mais de nous faire un commentaire sur la manière dont vous percevez cette difficulté.

. Vous avez parlé d'État westphalien, j'avais refusé d'utiliser ce mot mais c'est bien l'État qui est en crise générale. Les procédures que vous avez cartographiées m'intéressent, nous nous y penchons depuis des années à l'École des Mines et à Sciences Po, précisément pour trouver d'autres modes de représentation. J'avais proposé il y a quelques années à vos collègues du Sénat de se saborder et d'être remplacés par des représentants des différents êtres dont dépend notre subsistance. On aurait donc eu un sénateur des forêts, un sénateur des poissons, etc. Nous aurions beaucoup avancé dans la réponse à votre question car on aurait introduit comme représentants – et le GIEC l'a finalement fait en tant qu'institution hybride – les scientifiques pour les intérêts et les transformations des choses de la nature, aux côtés des représentants de la population. Le Sénat représente les territoires. Or, la notion de territoire a changé, ce qui a appelle à faire évoluer le Sénat ainsi que le Conseil économique, social et environnemental (CESE). Je pense qu'il y a là beaucoup de choses à faire.

J'avais moi-même en 2015, avec des élèves de Sciences Po, pour la COP sur le climat, établi une procédure qui s'inscrit pleinement dans la question que vous posez, pour une cartographie des représentations, en ajoutant aux pays, qui étaient réunis à Paris, des êtres collectifs de la nature, ainsi que les entreprises. Il y avait donc des représentants des États-Unis, du Canada, mais aussi de l'Amazone, des mers, des océans, des industries pétrolières, sous la forme d'une fiction que nous avions appelée « Make it work » et qui essayait d'explorer cette question, qui intéresse de très nombreux juristes et polistes, qui porte sur ce par quoi on va remplacer l'État westphalien. Cette question n'est pas métajuridique, elle est juridique mais porte sur des choses qui sont en train de devenir juridiques. Encore une fois, le GIEC est un exemple intéressant en ce qu'il est hybride. J'ai beaucoup travaillé sur la loi de 1992 sur l'eau, elle avait joué un rôle très important d'invention juridique pour représenter aux yeux des parties prenantes un être naturel, la rivière. Je crois qu'il y a un foisonnement de ces éléments para-juridiques, dont la convention citoyenne pour le climat est un exemple. Je crois qu'il y a là un modèle passionnant, qu'il faudrait plusieurs jours pour explorer.

. Oui car il est hybride, avec les États représentés en tant qu'États et les scientifiques conviés selon différents niveaux d'agrégation. C'est un hybride passionnant qui répond un peu aux questions que posait M. Bourlanges. Le GIEC fait partie du système des Nations unies, mais explore des voies d'organisation qu'il faut étudier très finement – il y a plusieurs thèses sur ces procédures.

. Ce sont aussi des organisations qui peuvent gérer les biens communs, ce qui est très intéressant, puisque la gestion des biens communs pourrait devenir prédominante par rapport à la gestion étatique classique.

. Et tout cela, alors même que nous sommes dans une situation de guerre généralisée, avec des États westphaliens qui sont de retour partout comme le soulignait M. Bourlanges, et les États-Unis qui nous ont abandonnés. Nous sommes dans un retour à l'état de nature.

. Et nous pourrions avoir aussi demain des formes de pouvoir qui ne seraient plus étatiques.

. J'ai beaucoup apprécié deux choses, d'abord le fait que vous souhaitiez faire atterrir les choses, vous avez cette envie d'être dans le réel, le social, de ne pas opposer des choses comme l'écologie et la capacité de survivre. En même temps, vous associez cela à la capacité d'imagination, pour pouvoir penser des choses qui n'existent pas encore et arriver à leur donner forme. Vous avez très bien expliqué le décalage entre identité et appartenance. L'identité est plutôt devenue une forme de perception, qui peut être fictive, comme les territoires, mais à laquelle les gens sont attachés, alors même qu'ils peuvent appartenir à d'autres entités qui sont plus lointaines. C'est là le vrai sujet, car si nous voulons avancer, vous l'avez dit vous-même, pour régler cette contradiction, il faut qu'on arrive à ce chacun perçoive, comprenne, ce qui pourrait être fictif, concret, et ce qu'il faut changer : car ce qui est fictif ne doit pas forcément le rester et c'est pareil pour ce qui est concret. Ma question porte sur la méthode. Vous l'avez fait en partie avec votre questionnaire, mais, selon vous, quelle méthode pouvons-nous utiliser pour avancer sur ce sujet ? Peut-être, est-ce aux citoyens de définir un certain nombre de choses, parce que si nous ne comprenons pas nous-mêmes ce qui est fictif et ce qui ne l'est pas – même si la perception peut être différente chez les uns et les autres –, nous aurons du mal à avancer.

. Vous avez parfaitement raison, mais la dimension intime et personnelle des questions est forte. Les questions que nous regroupons autour de la question générale du « sol » sont contradictoires, et cette notion est assimilée à tort à des positions plutôt réactionnaires, là où la question écologique est associée à des positions plus progressistes. C'est pourquoi j'ai choisi de parler d'atterrissage, pour éviter ces assimilations. Quelle est la procédure ? J'en ai imaginé une, mais il y en a des centaines possibles – je pense aux innombrables groupes militants qui essaient de parler différemment de sujets comme la nourriture, la mobilité, les villes, les transports, l'architecture, etc. En un sens, nous avons déjà changé le monde, nous sommes déjà passés dans une autre définition du monde. Mais ce monde est difficile à représenter, et cela est difficile car nous, vous en l'occurrence, représentez des populations, la France. Ce n'est pas aux députés ni à l'État ou à l'administration de répondre. Il s'agit d'un problème latéral sur ce que nous demandons aux institutions juridiques comme politiques, problème qui nous permet d'aborder nous-mêmes ces questions. Ensuite seulement ce sera aux administrations, aux élus, aux partis de répondre. La disparition relative de l'importance des partis est due au fait que leur capacité de répondre aux demandes de la société civile s'est émoussée car la société civile ne sait pas quelles sont ses demandes. Quand vous dites comprendre, percevoir, c'est aussi enquêter, c'est à nous, individu par individu, d'enquêter. Et c'est beaucoup plus tard que les partis retrouveront la capacité qu'ils avaient dans les années 1960 de synthétiser et d'orienter vers le vote d'une façon synthétique. Mais nous n'en sommes pas là sur toutes ces questions, qui sont controversées. Nous faisons souvent des ateliers dans des villages français. Si vous interrogez les habitants d'un village de 200 habitants, vous aurez 200 définitions contradictoires du territoire. Si vous interrogez deux éleveurs, ils ne s'entendront pas entre eux, et seraient incapables d'écrire ensemble car leurs intérêts sont trop divergents. Si nous ne refaisons pas ce travail de terrain, de ré-enracinement, sur des questions qui sont des questions controversées, nous ne pourrons pas avancer. Je ne crois donc pas qu'il faille adresser des demandes à des organisations et des institutions qui sont déjà là. Le même contraste frappant entre les institutions et la société civile a été révélé par la question du virus. Aucun de nous ne comprend quoi que ce soit à la question de savoir comment se protéger contre un virus. Pour être simplement conscient de l'existence même de la maladie, il faut une administration, des statistiques, un appareillage très important. Sans les statistiques, les gens seraient morts sans qu'on s'en aperçoive. Tout cela, nous acceptons sans problème de le confier aux institutions, mais sur tous les autres sujets qui sont controversés, qu'on assimile à la grande question écologique, nous n'avons pas ce genre de réponses. Ce travail doit être fait par nous, un nous qui va sortir de cette réflexion multiple. Nous sortons du confinement et il ne faut pas oublier que nous avons souhaité réfléchir au monde d'après. Il ne faut pas revenir à l'identique et « gâcher une crise » comme on dit en anglais. Il ne faut pas perdre l'occasion de cette crise.

. Je suis entièrement d'accord avec cette affirmation, c'est très important et nous l'entendons comme cela. Je vous remercie beaucoup, nous avons passé cette heure et demi ensemble à réfléchir, c'est important. Et je trouve intéressant que vous nous appeliez à un travail de « ré-enracinement », c'est un terme que j'apprécie. Comme vous le dites, ne « gâchons pas la crise », il est très important d'écouter et d'enquêter pour comprendre les conséquences qui doivent être celles de cette crise. Il faudra effectivement bâtir, reconstruire, quelque chose qui soit nouveau et peut-être avec des instruments, des modes d'organisations, de décision et d'exercice du pouvoir qui devront évoluer dans les décennies qui viennent, et c'est aussi notre rôle de citoyens que d'y réfléchir

La séance est levée à 19 heures 40.

Membres présents ou excusés

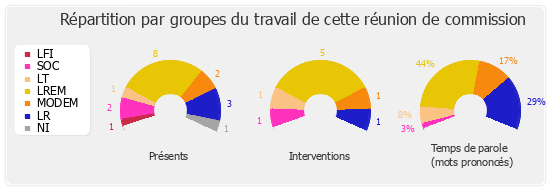

Présents. - Mme Aude Amadou, Mme Clémentine Autain, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Pierre Cordier, M. Alain David, Mme Frédérique Dumas, Mme Laurence Dumont, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, Mme Marion Lenne, Mme Nicole Le Peih, Mme Bérengère Poletti, M. Didier Quentin, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Marielle de Sarnez, M. Buon Tan, Mme Liliana Tanguy

Excusés. - M. Jean-Luc Reitzer, Mme Sira Sylla