Commission d'enquête chargée de rechercher d'éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police dans l'affaire dite sarah halimi et de formuler des propositions pour éviter le cas échéant leur renouvellement

Réunion du mardi 30 novembre 2021 à 17h00

Résumé de la réunion

La réunion

Commission d'enquête Chargée de rechercher d'éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police dans l'affaire dite sarah halimi et de formuler des propositions pour éviter le cas échéant leur renouvellement

Mardi 30 novembre 2021

La séance est ouverte à dix-sept heures quinze

(Présidence de M. Meyer Habib, président)

Monsieur le ministre, je connais votre détermination sans faille à lutter contre le terrorisme, le djihadisme, l'antisémitisme et le racisme.

Au moment des faits, vous n'étiez pas ministre de l'intérieur. C'est Matthias Fekl, que nous avons auditionné la semaine dernière, qui occupait la fonction. Bien que vous ne soyez impliqué ni de près ni de loin dans les événements, il nous semblait malgré tout important de vous auditionner car notre commission d'enquête doit établir d'éventuels dysfonctionnements au sein de la police et de la justice, et proposer, si besoin, des solutions pour y remédier. En revanche, elle n'est pas un troisième degré de juridiction, la justice a tranché.

J'ai une pensée pour Sarah Halimi qui aurait dû fêter aujourd'hui son soixante-dixième anniversaire. En cette période de Hanouka où le peuple juif célèbre depuis plus de deux mille deux cents ans la victoire de la vérité sur le mensonge, de la lumière sur l'obscurantisme, du bien sur le mal, nous avons tous l'espoir de faire la lumière sur cette dramatique affaire dans laquelle une Française a été tuée parce qu'elle était juive.

La police est arrivée très rapidement sur les lieux. Alors que l'assassin n'est pas encore chez Sarah Halimi, six policiers sont déjà sur place. Ils entendent des cris en arabe, personne n'intervient, sans doute sont-ils tétanisés. Les policiers avaient l'autorisation d'intervenir et détenaient les clés de l'appartement de la famille Diarra – ce fait nouveau a été établi par notre commission d'enquête à l'occasion de l'audition de Thieman Diarra. Plus de vingt policiers seront finalement présents et une heure s'écoulera avant l'interpellation de Kobili Traoré, hélas trop tardive ; Sarah Halimi est déjà morte, après avoir été massacrée, défigurée par son assassin qui n'était pas armé et qui ne sera pas jugé puisqu'en France – et c'est normal –, on ne juge pas les fous. Mais l'était-il réellement ? Le premier psychiatre sollicité avait établi une altération partielle du discernement qui ouvrait la voie à un procès devant la cour d'assises avant qu'un second collège d'experts ne conteste cette conclusion.

La commission n'a pas pour but d'incriminer ni de sanctionner quiconque, encore moins les forces de l'ordre qui effectuent toute l'année un travail remarquable dans des conditions très difficiles. Elle a pour objet de rechercher la vérité et de mettre en lumière d'éventuels dysfonctionnements.

Lors de l'attaque du Bataclan, le courage d'un policier qui n'a pas hésité à intervenir, malgré les ordres qu'il avait reçus, a sans doute permis de sauver des centaines de vies. Dans le cadre de la commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015, j'avais proposé au ministre de l'intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, de modifier la doctrine d'intervention des forces de l'ordre en s'inspirant notamment du modèle israélien qui prône le contact direct avec les assaillants. Il m'avait alors promis d'y réfléchir. Comment expliquer que la présence des policiers rue de Vaucouleurs n'ait pas permis de sauver Sarah Halimi ?

M. le ministre, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».

(M. Gérald Darmanin prête serment.)

Le drame horrible qui s'est déroulé au petit matin du 4 avril rue de Vaucouleurs a ému tous les Français, quelle que soit leur confession, moi le premier.

Vous avez souhaité créer une commission d'enquête pour mieux comprendre le déroulement des faits ayant conduit au décès de Sarah Halimi et aborder la difficile question de l'irresponsabilité pénale, sans vous immiscer dans la procédure judiciaire. À ce sujet, je sais que vous entendrez bientôt le garde des sceaux. Sans piétiner ses plates-bandes, je tiens à saluer l'accord, dont il est l'une des chevilles ouvrières, entre les deux chambres sur le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure auquel nos deux ministères ont travaillé et qui trouve en partie son origine dans ce drame ignoble. L'engagement du Président de la République a ainsi été tenu.

Même si, vous l'avez rappelé, je n'étais pas ministre de l'intérieur à l'époque, je tiens à témoigner de la solidarité et de la continuité de l'État

Nombreux sont ceux qui se sont interrogés, comme vous, sur l'intervention des policiers ce jour-là. Dans presque toutes les affaires, le rôle des primo-intervenants est complexe – vous l'avez évoqué à propos du Bataclan. À cet égard, je salue l'action des policiers nationaux et des gendarmes, en particulier de police secours, qui chaque jour interviennent courageusement dans des conditions très difficiles, sans savoir toujours ce qui les attend. À mes yeux, police secours fait partie des unités d'élite de la police tant est grande la diversité des drames auxquels ils sont confrontés quotidiennement.

Sans rentrer dans le détail des faits – Matthias Fekl l'a fait –, je voudrais mettre en évidence les points qui peuvent faire consensus.

D'abord, Paris et la petite couronne, qui concentrent une grande partie de la délinquance, disposent d'une plateforme d'appels d'urgence, créée par la préfecture de police, unique en son genre puisqu'elle est commune aux numéros d'urgence 17, 18 et 112. C'est un gage d'efficacité mais aussi de justes qualifications des opérations de secours. En 2020, pour le seul 17, plus de 1,8 million d'appels ont été reçus et le temps moyen pour y répondre était de quinze secondes. Si l'on soustrait les sept secondes incompressibles du message d'accueil, la très grande majorité des appels des Franciliens sont ainsi pris en charge par la police dans une extrême urgence. 40 % des appels sont classés « urgents » et 13 % « très urgents », donc la police reconnaît un caractère d'urgence à plus de la moitié des 1,8 million d'appels reçus par la plateforme. La loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, dite loi « Matras », vise à expérimenter la généralisation du numéro unique pour les appels d'urgence.

Dès le 25 mars 2016, à la suite des attentats et avant le drame que nous évoquons, la direction générale de la police nationale a publié une instruction générale relative au concept d'intervention au sein de la police nationale qui s'applique aux policiers de la préfecture de police de Paris. Celle-ci a été complétée par une autre instruction relative à l'intervention dans un contexte de tuerie de masse. L'instruction générale s'essaie à établir une délicate typologie des interventions en trois niveaux parmi lesquels la séquestration. Elle rappelle le cadre légal de l'intervention des policiers, les conditions de sécurité et de responsabilité, les unités engagées selon les niveaux ainsi que les différentes phases de l'intervention. Le schéma d'intervention est enseigné dans les écoles de police et en formation continue.

D'après les éléments qui ont été portés à ma connaissance, la complexité intermédiaire de l'intervention a été reconnue dès l'appel puisque ce sont des agents de la brigade anticriminalité (BAC) qui ont été envoyés sur place et non pas de police secours. Cela correspond au deuxième niveau d'intervention impliquant des hommes et des femmes particulièrement formés, ce qui tend à montrer que l'appel a été pris au sérieux et justement évalué dès le début.

Après le premier appel à 4 heures 22, les trois policiers de la BAC 11 arrivent sur place à 4 heures 25 afin de mettre un terme à une séquestration. Nul reproche ne peut être fait sur la rapidité – elle est particulièrement diligente – ni sur les moyens – une BAC est mobilisée – de l'intervention de la préfecture de police.

Pourquoi les policiers ne sont-ils pas intervenus plus tôt ? Ils pensaient avoir affaire à une séquestration ; à aucun moment, ils n'ont eu conscience qu'une dame allait perdre la vie dans des circonstances aussi horribles – vous l'avez rappelé, sans que le meurtrier soit muni d'armes.

Si, dès le début de l'intervention, les policiers sont en possession d'un pass Vigik, à aucun moment, ils ne semblent penser disposer des clés de l'appartement – c'est ce qu'il ressort des éléments portés à la connaissance du ministère de l'intérieur et ce qu'ils vous ont certainement confirmé.

Je l'ai dit, ils ne semblent pas penser en disposer. Rien ne laisse supposer que le ministre Fekl ou les policiers aient menti devant votre commission ou devant le juge à ce propos.

Je vous dis ce que je sais, nonobstant le fait que je n'étais pas en fonction.

À l'époque, l'intervention n'a pas donné lieu à un constat de manquement ou de faute justifiant une enquête administrative. Ni M. Fekl, ni ses successeurs n'ont demandé une telle enquête. Ce point n'a pas été remis en cause dans l'enquête judiciaire.

Le point de situation fait sur place laisse penser à une séquestration par un homme non armé. En conséquence de quoi, les premiers intervenants, en lien avec la cellule de crise, décident de sécuriser la porte et le rez-de-chaussée et d'attendre de disposer des moyens d'effraction, sans lesquels il n'est pas possible d'entrer. À aucun moment malheureusement, les équipages sur place n'ont été informés du drame qui se joue dans l'appartement voisin. La défenestration, crime horrible, se produit vers 4 heures 33. Dans l'intervalle, les effectifs de la BAC n'ont pas connaissance des appels des voisins qui déclenchent l'intervention de la BAC 75N après avoir porté secours à la famille Diarra.

J'en viens aux leçons qui ont été tirées par mes prédécesseurs et aux mesures que j'ai prises à mon tour. D'abord, l'idée de doter tous les policiers et gendarmes des moyens d'entrer dans les parties privatives des immeubles a trouvé une traduction dans l'article 20 de la loi dite Matras.

Ensuite, le Beauvau de la sécurité a entériné un renforcement significatif de la formation initiale et continue des policiers et des gendarmes – la formation initiale passe ainsi de huit à douze mois.

Il faut également améliorer nos outils pour corriger les défauts de communication une fois l'intervention commencée. Nous avons à cette fin lancé le programme réseau radio du futur pour faciliter les télécommunications entre les centres opérationnels, les centres de supervision urbains (CSU) lorsqu'ils existent, et les centres de crise ainsi qu'entre policiers.

Le contrôle de l'action de la police et l'exigence de transparence sont légitimes dans un État démocratique. À cette fin, j'ai suggéré aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat la création d'une délégation parlementaire pour contrôler les forces de l'ordre, sur le modèle de la délégation parlementaire au renseignement. Je me suis également engagé à publier tous les rapports d'enquête administrative – je l'ai fait avant que la loi ne m'y oblige, ce que je proposerai dans le cadre de loi de programmation et d'orientation pour la sécurité intérieure qu'a annoncée le Président de la République.

Je le répète, l'horrible, l'ignoble crime dont le caractère antisémite ne souffre aucune contestation a considérablement ému et interpellé les Français mais aussi chacun des policiers. Nous aurions tous aimé que les policiers cette nuit-là disposent de toutes les informations pour mieux apprécier la situation et intervenir en conséquence pour essayer de sauver la vie de Sarah Halimi. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Les policiers présents ont fait ce qu'il fallait sur la base de leur connaissance très restreinte de ce qui se déroulait. Sans doute les conclusions de la commission et le travail que nous avons effectué permettront-ils d'améliorer, sans garantir leur infaillibilité, les futures interventions des gendarmes et des policiers en pareille circonstance.

Je vous remercie, M. le ministre. Les mesures que vous avez évoquées vont dans le bon sens, j'en suis sûr.

Je comprends qu'un ministre de l'intérieur, quoi qu'il arrive, couvre ses hommes. C'est tout à vote honneur et c'est normal. Mais nous sommes des êtres humains. Un député peut faire une erreur, un ministre peut faire une erreur, un président de la République peut faire une erreur. Le tout, c'est de les voir, sans passion, avec honnêteté, parce qu'une famille souffre.

Je vais me concentrer sur la police. Avant que l'assassin ne pénètre chez Sarah Halimi, avant qu'il lui donne le moindre coup, six policiers sont sur les lieux. Dans le contexte actuel, marqué par la menace djihadiste et islamiste, il se peut que le fait d'entendre « Allahu Akbar » les ait tétanisés et les ait empêchés d'ouvrir la porte. Nous nous sommes rendus sur place, nous avons vu les lieux. Comment croire que les policiers qui se trouvaient dans la cour n'aient pas entendu les hurlements d'une femme qui s'est fait massacrer à mains nues, à poings nus, pendant douze longues minutes, alors que les voisins, même avec un double vitrage, ont été réveillés par ses cris ? Plusieurs d'entre eux ont appelé la police – alors que les premiers policiers étaient déjà présents – et certains ont même proposé aux policiers d'entrer chez eux pour passer chez Sarah Halimi par le balcon.

Nos concitoyens ne peuvent pas comprendre que six policiers aient été présents et qu'ils ne soient pas intervenus. Il faudrait faire une reconstitution. Certains disent qu'ils n'entendaient rien ; d'autres ont dit qu'ils ont entendu des cris qui semblaient être ceux d'une femme. Il y a eu un problème, un dysfonctionnement, c'est un échec. Les policiers sont arrivés en moins de trois minutes : le premier coup de fil a été passé à 4 heures 22 et les premiers policiers sont arrivés à 4 heures 25. La deuxième BAC est arrivée trois minutes après et Sarah Halimi n'avait encore reçu aucun coup. Ensuite, le silence s'est fait et Kobili Traoré est passé par le balcon – ce qui pose la question de la préméditation, mais c'est un autre sujet.

La question islamiste n'a jamais vraiment été posée. Pourquoi la section antiterroriste du parquet de Paris – le parquet national antiterroriste n'existait pas encore – n'a-t-elle pas été saisie ? Vous allez dire que cela ne dépend pas de vous et nous interrogerons M. François Molins, procureur général près la Cour de cassation, à ce sujet. Pourquoi les officiers de police judiciaire qui ont pris les dépositions n'ont-ils retenu à aucun moment la piste islamiste, alors que l'assassin hurlait « Allahu Akbar » et d'autres mots en arabe ? On sait que cette personne s'était radicalisée et qu'elle fréquentait une mosquée salafiste située à quelques centaines de mètres. Or, à aucun moment, au cours des auditions, on n'a retenu le caractère terroriste ou islamiste du crime. C'est, là encore, un dysfonctionnement.

La substitut du procureur, que nous avons auditionnée la semaine dernière, et qui était sur place, nous a informés qu'elle avait immédiatement demandé l'intervention de la brigade de recherche et d'intervention (BRI), en vain. À titre personnel, je pense que la BRI n'aurait rien fait de plus : il y avait déjà six policiers et l'homme n'était même pas armé. Les témoins nous ont dit qu'il aurait été possible de tirer depuis chez eux, qu'ils l'ont proposé aux policiers. Et je répète que tout cela a duré au moins douze longues minutes.

Je ne mets personne en cause, mais je dis qu'il faudrait peut-être modifier la doctrine d'intervention, et j'aimerais avoir votre sentiment à ce sujet, M. le ministre. Dans un cas comme celui-ci, quand une femme est massacrée à poings nus, ne faudrait-il pas aller au contact, quoi qu'il arrive, et au péril de sa vie ? N'est-ce pas la fonction d'un policier ?

Vous dites qu'il est normal qu'un ministre de l'intérieur couvre ses hommes. Non, ce n'est pas normal, et d'ailleurs, je ne les « couvre » pas. Mon travail de chef, c'est d'être devant les femmes et les hommes qui sont sous ma responsabilité. Si j'accepte de prendre des coups politiques, de répondre au Parlement, au Président de la République et à l'opinion, si j'accepte de me faire attaquer – c'est le lot de tout homme public et je ne m'en plains pas –, c'est aussi parce qu'en contrepartie, j'exige des personnes qui sont sous ma responsabilité qu'elles respectent la déontologie. C'est essentiel : quand on devient policier, on apprend la déontologie et on prête serment de servir la République. C'est un engagement que doivent respecter aussi bien les policiers du rang que les officiers ou les commissaires.

Je ne couvre pas les policiers, je les défends. Cela étant, il m'est arrivé, depuis que je suis ministre de l'intérieur, de prendre des sanctions et même de signaler à la justice des attitudes qui me semblaient contraires à l'éthique et à la déontologie. J'ai moi-même pris la décision de réformer les décisions du conseil de discipline pour me séparer de certains personnels. Il ne s'agit donc pas de « couvrir, quoi qu'il arrive » les policiers ou les gendarmes. Je n'exercerais pas mes fonctions de ministre de l'intérieur conformément aux principes républicains si je couvrais, quoi qu'il arrive, des personnes qui ont le monopole de la violence légitime. C'est une grande responsabilité.

Je rappelle par ailleurs qu'une autre majorité était au pouvoir à l'époque et que je n'ai aucun intérêt politique à me montrer solidaire des décisions qui ont été prises, soit au moment des faits, soit lors des enquêtes administratives qui ont suivi. Je dis ce que je sais, je vous livre les éléments que j'ai en ma possession. Je défends les policiers, mais je ne les couvre pas. S'ils avaient fait une erreur, je le dirais volontiers, en mon âme et conscience, parce que je le dois à la représentation nationale, ayant été député moi-même, et parce que c'est ma conception même de la démocratie.

Il faut prendre garde aux anachronismes. Les faits se sont produits à quatre heures du matin, les policiers avaient sans doute déjà beaucoup travaillé, multiplié les opérations de ce genre, ils n'avaient peut-être pas toutes les informations nécessaires… S'il y a eu une faute, un manquement, je pense qu'il est lié au manque d'interopérabilité, au défaut de communication entre les services de police : le centre d'information et de commandement (CIC), qui reçoit les appels du 17, la première et la deuxième BAC. Alors que la première BAC est déjà arrivée sur les lieux, le 17 continue de recevoir des appels, mais les informations qu'il reçoit ne sont pas transmises en temps réel aux policiers qui sont sur place. Les BAC n'ont pas été informées des appels qui ont été passés après leur départ pour l'intervention : voilà le vrai problème.

Les policiers n'avaient pas le point de vue du héros de Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Ils n'avaient pas une vision globale de la scène, ils n'avaient ni le recul, ni le calme dont nous bénéficions aujourd'hui. Le vrai problème, je le répète, c'est que les policiers des deux BAC n'ont pas eu les informations qui parvenaient au 17. S'ils avaient disposé de ces informations, ils auraient peut-être pris des décisions différentes.

Je ne comprends pas bien pourquoi vous dites que les événements ont duré douze ou treize minutes, mais cela ne change pas grand-chose au drame. D'après ce que j'ai compris, l'appel a eu lieu à 4 heures 22, la première BAC est arrivée à 4 heures 25 et la défenestration est survenue à 4 heures 33.

Non, elle est survenue entre 4 heures 43 et 4 heures 45. Un témoin ayant une vue directe sur l'appartement de Sarah Halimi a appelé la police à 4 heures 37. Son interlocuteur lui a dit qu'il était déjà au courant qu'il se passait quelque chose rue de Vaucouleurs. Il était 4 heures 37 et la défenestration n'avait pas encore eu lieu. Un témoin a même dit que les faits avaient duré une heure. Ce n'est pas le cas, mais il est certain qu'ils ont duré plus d'une dizaine de minutes.

Permettez-moi de vous lire la fiche de la préfecture de police de Paris. À 4 heures 22, la famille Diarra appelle le 17, pour une séquestration au 26 rue de Vaucouleurs. Aux alentours de 4 heures 25, la BAC 11, comprenant trois effectifs, arrive sur place. Elle prend contact par la fenêtre sur rue avec les membres de la famille Diarra, qui lancent le vigik aux effectifs et les informent que Kobili Traoré est chez eux, menaçant. Ils indiquent qu'ils se sont réfugiés et enfermés dans une chambre de leur appartement. À 4 heures 30 arrive un deuxième équipage de la BAC, comprenant lui aussi trois effectifs. Les effectifs de la BAC 11 entendent un homme paraissant psalmodier des sourates du coran en arabe, puis n'entendent plus rien. À 4 heures 35, le chef de la BAC, suspectant une fuite par les balcons, rejoint rapidement la cour. Si votre enquête vous a montré que les faits avaient duré davantage, je veux bien le croire, mais je vous dis ce que je sais.

Vous me demandez pourquoi la section antiterroriste du parquet de Paris n'a pas été saisie. Il y a des moments où le ministre de l'intérieur que je suis se pose les mêmes questions, mais ce n'est pas à moi de saisir l'autorité judiciaire. On prête beaucoup de pouvoirs au ministre de l'intérieur mais il faut se rappeler que j'embauche des effectifs qui sont commandés par d'autres. C'est l'autorité judiciaire qui dirige des effectifs de police et de gendarmerie dans le cadre des enquêtes.

Très récemment, à Cannes, un homme sortant d'une mosquée avec un couteau a attaqué trois policiers. L'un des trois policiers dit qu'il a crié « Allahu Akbar ». Cette personne, qui n'est pas fichée, a été arrêtée. J'ai proposé au procureur antiterroriste de m'accompagner à Cannes et il n'a pas souhaité le faire, pour un tas de raisons que je peux comprendre. Devant le parquet local, je me suis bien gardé de me prononcer, car ce n'est pas à moi de qualifier les faits – même si tout le monde me demandait ce que j'en pensais. Au bout de vingt-quatre ou quarante-huit heures, le parquet national antiterroriste a décidé de ne pas se saisir de cette affaire. Je n'ai pas à contester sa décision : je ne suis pas procureur.

Le drame ignoble dont nous parlons a eu lieu il y a plusieurs années. Depuis, nous avons hélas vu se multiplier les attentats terroristes et islamistes, mais il est arrivé à plusieurs reprises que des faits qui en avaient l'apparence ne soient finalement pas qualifiés d'attentat islamiste. Je ne fais que le constater et il ne me viendrait pas à l'idée d'appeler le Garde des sceaux ou le procureur antiterroriste pour lui demander de se saisir d'une affaire. Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Je ne l'ai jamais fait et j'ai bien compris que ce n'était pas du tout dans les habitudes du ministère de l'intérieur.

Pour moi, il ne fait aucun doute que l'assassinat de Mme Sarah Halimi est un crime antisémite, mais je ne peux pas vous dire pourquoi le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de cette affaire et pourquoi ce crime n'a pas été considéré comme un attentat islamiste.

Kobili Traoré a dormi chez un énergumène très défavorablement connu des services de police, Abdelkader Rabhi, qui a été auditionné par un officier de police judiciaire. On lui a demandé son numéro de téléphone, il ne le connaissait pas. On lui a demandé son téléphone et il ne l'avait pas. Or on sait qu'il a été en contact avec Kobili Traoré, puisqu'ils sont amis et qu'il l'a hébergé. À aucun moment on n'a essayé de connaître son numéro de téléphone, de le saisir. Les policiers qui ont fait l'enquête ont trouvé plusieurs téléphones et n'en ont saisi aucun. On n'a pas essayé de savoir si Kobili Traoré avait envoyé des messages à des proches. La conviction de beaucoup d'entre nous, c'est qu'il a prémédité ce crime. Or il n'a pas eu des bouffées délirantes pendant plusieurs jours… En tout cas, il aurait été normal de saisir le téléphone de la personne chez qui il a dormi et, accessoirement, le sien. Faire une analyse de la téléphonie, c'est le b.a.-ba, et cela n'a jamais été fait. Seule sa tablette numérique a été exploitée, et elle l'a été sept mois après le drame.

On n'est jamais allé à la mosquée, on n'est jamais allé interroger l'imam, alors qu'on sait que Kobili Traoré y allait trois fois par jour au cours des mois qui ont précédé le meurtre ; on sait qu'il ne serrait plus la main aux femmes. Les officiers de police judiciaire n'ont pas été au fond des choses, alors que le crime a manifestement été commis par une personne qui s'était radicalisée. On n'en a jamais parlé : c'est la triste réalité.

La famille a beaucoup de mal à faire son deuil, parce que l'assassin n'ira jamais devant la cour d'assises, la drogue l'ayant rendu irresponsable. Il est normal de ne pas juger les fous, mais l'était-il vraiment ?

Je ne suis pas sûr que le ministre en fonction ait pu répondre à ce genre de questions, car ces dernières concernent le travail mené par les enquêteurs en lien étroit avec l'autorité judiciaire. Sans chercher aucune excuse, je rappelle que le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) n'a été créé qu'en mars 2015. Par ailleurs, on ne recense les mosquées radicales que depuis cinq ans – cela a commencé entre 2016 et 2017, au lendemain des attentats – et les mosquées séparatistes que depuis trois mois. Le ministère de l'intérieur, sous l'impulsion de Bernard Cazeneuve, n'a commencé à porter une attention particulière à l'islam radical, en lien avec les attentats terroristes, qu'au milieu du quinquennat du président Hollande.

Peut-être les services ont-ils traité, hier, cette affaire – sous l'autorité des procureurs de la République – d'une manière très différente de celle qu'ils auraient employée aujourd'hui. Lorsqu'on a reçu des informations sur « l'attentat » de Cannes, on a regardé s'il se trouvait un lieu de culte à proximité, ce qui était le cas. Les services de police, la DGSI, se sont immédiatement renseignés sur l'imam et la classification donnée par le ministère de l'intérieur à la mosquée. Ils ont consulté les images des caméras de vidéoprotection municipales pour voir si l'auteur des faits s'y était rendu, ils ont cherché à savoir s'il la fréquentait depuis longtemps. Ce sont désormais des automatismes, mais je ne suis pas sûr qu'ils existaient au moment du drame dont nous parlons. Aujourd'hui, ce genre de faits seraient traités à la lumière de ces informations. Les services ne disposaient pas, à l'époque, de l'ensemble des données qui auraient permis d'aider très rapidement l'autorité judiciaire à qualifier les faits.

Je vous communiquerai une liste de quatre ou cinq personnes que nous avons du mal à auditionner. Nous sommes en contact avec vos services ; j'ai appelé votre chef de cabinet pour qu'il nous apporte son concours. Bien que la loi nous en confère le droit, nous ne souhaitons pas faire venir les gens par la force ; cela n'est pas dans nos usages. Parmi les personnes en question figurent des fonctionnaires de police, dont on nous dit qu'ils sont à la retraite, et un témoin clé, le fameux Rabhi, la personne chez qui il a dormi peu avant le drame, qui l'a cherché pendant deux heures. La veille, Traoré s'est fait arrêter, avant d'être relâché, car on n'avait rien à lui reprocher. La nuit du drame, il part à une heure du matin. Une des femmes qui a témoigné l'entend crier « Allah Akbar » dans la rue, puis se rendort. Deux heures plus tard, elle se réveille ; on sait ce qui se passe alors. On aimerait beaucoup entendre la personne chez qui il a dormi. Pouvez-vous nous aider à auditionner ces trois ou quatre personnes ?

Je suis très soucieux de la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas à moi de vous fournir les coordonnées des personnes. S'il s'agit d'un policier en fonction, je pourrais bien volontiers lui rappeler qu'il est tenu, comme chacun de nous, de déférer à la convocation d'une commission d'enquête parlementaire. Pour le reste, vous détenez des prérogatives qui vous permettent de recourir à la force – nous sommes à votre disposition s'il était nécessaire de l'employer.

Nous avons auditionné Matthias Fekl, ministre de l'intérieur au moment des faits, la semaine dernière. Nous vous écoutons aujourd'hui pour déterminer quelles améliorations sont nécessaires pour éviter que de tels faits se reproduisent. S'il ressort des auditions précédentes que l'intervention des services de police s'est effectuée rapidement, dans des conditions difficiles, la méconnaissance des lieux et l'enchaînement des faits les ont empêchés d'agir à temps chez la victime. S'agissant des règles applicables en cas de séquestration, l'affaire Sarah Halimi met en question la doctrine d'intervention immédiate, qui pourrait être catastrophique dans certaines situations. Ne faudrait-il pas préciser la notion de « nécessité d'intervenir » ?

Je vous invite à vous reporter à l'instruction ministérielle qui établit la distinction entre les interventions élémentaires, intermédiaires et spécialisées. Cette typologie permet notamment de déterminer l'urgence des appels, lorsque la technique le permet, et d'intervenir de la façon la plus efficace et la plus rapide possible. Il s'agit, rappelons-le, d'entrer dans des propriétés privées, qui sont très protégées. Il peut être nécessaire d'enfreindre certains principes pour sauver des vies, mais chacun jugera la police responsable si elle intervient dans des conditions disproportionnées. La police doit toujours utiliser la force de façon proportionnée. Il me semble que l'instruction signée par mon prédécesseur, le 25 mars 2016, « relative au concept de l'intervention au sein de la police nationale » fournit un cadre satisfaisant. La question est toutefois de savoir si l'affaire que nous évoquons aujourd'hui révèle un état de flagrance. M. le président, vous évoquez des faits qui ont été peu ou prou reconstitués à partir de ce qu'ont vu les policiers cette nuit-là.

Vous touchez le fond de la question. Pour schématiser, les six policiers qui sont arrivés sur place nous ont dit qu'ils étaient concentrés sur l'idée d'une séquestration. Ils pensaient que tout était sous contrôle d'autant qu'on leur a dit que l'individu n'était pas armé. Mais la famille et les personnes qui se sont penchées sur la question considèrent, quant à elles, qu'il était impossible pour les trois policiers se trouvant en bas de ne pas entendre une femme hurler pendant près de douze minutes – cela se passait au même endroit, bien qu'il y ait deux adresses. Je précise que cinq d'entre nous se sont rendus sur les lieux. Le fait est que la police n'est pas intervenue pour régler cette affaire, directement liée à la première, alors qu'une femme était en train de se faire massacrer.

Une des difficultés venait du fait qu'il y avait deux adresses : les numéros 26 et 30 de la rue Vaucouleurs. Le ministère de l'intérieur et la préfecture de police ont établi une chronologie précise.

Je vous lis la fiche de la préfecture de police. À 4 heures 22 : appel du 17. À 4 heures 25, première arrivée de la BAC. Des gens se réfugient dans une chambre de leur appartement et s'y enferment. À 4 heures 30 : arrivée du deuxième équipage de la BAC. Les policiers entendent d'abord un homme, qui paraît psalmodier des sourates du Coran en arabe, puis n'entendent plus rien. À 4 heures 35, le chef de la BAC suspecte une fuite possible par les balcons.

C'est totalement faux : à 4 heures 37, une femme témoin a appelé pour dire ce qu'elle voyait. Elle en a fait part devant notre commission.

La difficulté première ne tient pas, à mon avis, au comportement des policiers, mais à l'interopérabilité des communications. Vous semblez croire que les policiers se trouvant sur place ont été immédiatement informés de ce qu'a dit le témoin, lorsqu'il a appelé le 17.

J'ajoute un élément essentiel : tous les policiers que nous avons auditionnés nous ont dit, sous serment, qu'ils n'avaient pas entendu de cris. Cela peut s'expliquer par le fait qu'ils étaient dotés d'équipements lourds et de casques. Nous nous sommes rendus sur place, et nous avons pu constater la complexité des lieux. Il est possible que les policiers n'aient pas entendu de cris et n'aient pas fait le lien entre les deux événements pour lesquels ils étaient appelés. Je recontextualise nos travaux, qui ont pour objet de relever les dysfonctionnements dans les procédures de la police et de la justice.

Un policier a dit sous serment – j'en parle de mémoire – qu'il a entendu des cris d'homme – « Allahu Akbar », etc., en arabe – puis que cela s'est arrêté. Ensuite, il a entendu d'autres cris de bien plus loin. Il a ajouté : mes collègues vous diront que c'était des cris d'homme, mais c'était des cris de femme. D'autres témoignages nous disent que ces cris ne pouvaient pas venir de la rue et qu'ils provenaient de la cour. On ne pourra hélas pas trancher ces points aujourd'hui. M. le ministre, je vous enverrai une chronologie différente de celle qui figure dans le dossier, qui me permet de dire que plusieurs policiers se trouvant sur place ont, sans aucun doute, entendu une femme se faire massacrer et ne sont pas intervenus. C'est la réalité, que je ne peux pas taire. Nous sommes là pour dire la vérité, et c'est ainsi que je la vois. On peut se tromper, mais je ne suis pas le seul à penser ainsi.

Nous ne sommes pas là pour défendre notre intime conviction mais pour accomplir un travail précis. Vous évoquez un procès-verbal dans lequel le policier dit avoir entendu des cris de femme. Il me semble qu'il s'agit du policier que nous avons auditionné hier. Or, sous serment, il a indiqué qu'avec le casque, il ne savait pas si c'étaient des cris de femme. Vos propos vous engagent, M. le président.

Je lis le rapport de police : « À un moment donné, nous n'avons plus entendu de prières, mais des cris. En ce qui me concerne, il s'agissait de cris de femme. Mes deux autres collègues vous diront peut-être qu'il s'agissait de cris d'homme mais, en ce qui me concerne, il s'agit de cris de femme. » C'est un fait, c'est écrit noir sur blanc, et c'est corroboré par tous les témoins, surtout ceux qui habitent sur place, et que nous avons auditionnés.

Nous avons longuement auditionné ce policier, hier. Il ne nous a jamais dit qu'il avait entendu des cris qu'il pouvait, a posteriori, assimiler à ceux de Sarah Halimi.

J'ai quelques questions concernant les aspects opérationnels. Premièrement, la loi Matras, qui vient d'être adoptée, prévoit que les services de police, de gendarmerie et d'incendie et de secours doivent être en mesure d'accéder aux parties communes des immeubles d'habitation. Quand pensez-vous que vos services, en particulier les BAC, seront équipés de badges Vigik universels leur permettant d'entrer dans l'ensemble des immeubles, à Paris et ailleurs ? Le brigadier-chef qui est intervenu nous a dit qu'il considérait presque comme un succès le fait d'avoir pu obtenir un badge Vigik, en l'occurrence de la famille Diarra.

Vous avez parlé de l'interopérabilité des communications. Lors de son audition, un des policiers qui se trouvait derrière la porte nous a confié qu'il était difficile de traiter l'ensemble des signaux – ce qui est dit à la radio, les consignes du chef sur place… – dans une situation stressante. Pensez-vous que l'interopérabilité permettra d'être plus efficace dans la sélection de la bonne information ?

Il est étonnant que la série de téléphones qui étaient à disposition n'aient jamais été analysés. On n'a jamais su si le portable de Kobili Traoré figurait parmi ceux-ci.

La possibilité qu'il s'agisse d'un crime antisémite a été envisagée très rapidement. La formation dispensée aux policiers pour repérer des actes de cette nature a-t-elle progressé depuis que vous êtes ministre de l'intérieur ?

La détention de clés universelles permettant d'entrer dans les immeubles est un sujet essentiel. Je me suis beaucoup battu, lorsque j'étais maire, et je continue à le faire dans mes fonctions actuelles, pour que les bailleurs sociaux – même si cela ne résout pas tout, car il y a aussi les propriétés individuelles et les copropriétés – fournissent aux policiers, aux gendarmes et aux pompiers, leurs clés informatisées ou sui generis. Ils ne le font quasiment jamais. De plus, les clés informatisées sont parfois mises à jour tous les x mois pour éviter les intrusions. Mmes et MM. les députés, vous accordez des réductions d'impôt aux bailleurs, qui doivent, en contrepartie, respecter des obligations de sécurité, notamment installer des caméras de vidéoprotection et soutenir l'action des forces de sécurité. La contrainte exercée sur les bailleurs ne me semble pas assez forte. Ils doivent à tout le moins fournir les pass universels ; il n'y a pas besoin de loi pour cela.

Les mesures réglementaires prises en application de la loi Matras devraient être prises au cours du premier trimestre 2022 – nous y travaillons déjà. La distribution de pass universels à l'ensemble des forces de police devrait se faire – s'il n'y a pas de problème industriel – dans le courant de l'année prochaine. Fin 2022, tous les services de police devraient y avoir accès.

Le matériel radio n'est pas toujours adéquat. Il est parfois vieux. Dans certains endroits, il ne fonctionne pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Quand les policiers sont en filature, notamment dans un immeuble, ils hésitent à le prendre avec eux car, s'il est visible, on les identifie immédiatement comme des policiers.

Avec le réseau radio du futur (RRF), la radio sera sur le téléphone du policier, à savoir un téléphone NEO – nouvel équipement opérationnel –, qui permettra aussi de faire des vérifications dans les fichiers, de recevoir les instructions de la police nationale, de dresser des procès-verbaux électroniques. Autrement dit, deux outils seront remplacés par un seul, discret et aisément transportable en intervention. Ce téléphone sera individualisé : aujourd'hui, il y a un téléphone ou une radio pour un équipage ; demain, il y aura un téléphone faisant radio pour chacun des policiers et des gendarmes.

Si j'en crois ce que vous avez dit, M. Maillard, les informations transmises ne sont pas toujours très claires. C'est aussi ce qui ressort des témoignages des policiers et des gendarmes.

Il y a plusieurs fréquences, et il convient de simplifier cela. Il faut aussi améliorer l'interopérabilité avec les polices municipales, en se mettant d'accord sur des canaux communs, le manque d'informations pouvant tenir aux difficultés de telle ou telle police municipale.

Le RRF présentera un grand avantage : il permettra de communiquer plus simplement des sons, mais aussi de transmettre des images. La salle de commandement pourra par exemple y envoyer les images d'une caméra de vidéoprotection. Le policier pourra aussi transférer sur son téléphone des images de la caméra-piéton. Je pense que cela améliorera considérablement la qualité de l'information, car on comprend mieux lorsque les explications orales d'un interlocuteur sont accompagnées des images correspondantes.

Nous avons commencé à expérimenter le RRF à la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris. Nous souhaitons le généraliser au plus tard au cours de l'année 2023. Le ministère de l'intérieur devra avoir fait ce saut technologique afin d'être prêt pour la Coupe du monde de Rugby et les Jeux olympiques, compte tenu de l'ampleur de ces événements. Le RRF servira non seulement au maintien de l'ordre public, mais aussi à la lutte contre la délinquance du quotidien, y compris dans les affaires qui sortent de l'ordinaire comme l'affaire Halimi.

Je ne sais absolument pas pourquoi les téléphones n'ont pas été analysés, et n'ai pas moyen de le savoir. Je vous invite à interroger le juge d'instruction responsable de l'enquête ou le Garde des sceaux.

Il n'appartient pas aux services de police, lorsqu'ils interviennent, de qualifier l'acte, le délit ou le crime commis d'antireligieux, notamment d'antisémite. Cela relève de l'autorité judiciaire, en particulier du procureur de la République. Néanmoins, le ministère de l'intérieur tient ses propres statistiques : je reçois chaque semaine des renseignements territoriaux et de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP) une note qui recense tous les actes pouvant être considérés comme antireligieux – notamment antisémites, antichrétiens et antimusulmans –, qu'il s'agisse d'actes contre les personnes, en raison de leur appartenance, réelle ou supposée, à une communauté ou à une confession, d'actes contre les lieux de culte, les écoles confessionnelles, les commerces ou d'actes de toute autre nature. Nous pouvons suivre ainsi les évolutions par région, par type d'actes ou encore par type de biens. Les renseignements territoriaux fournissent en la matière un gros travail.

Soulignons que la bêtise et la méchanceté s'ajoutent souvent à l'ignominie : il arrive qu'un M. Jacob qui n'est pas juif se plaigne d'un acte antisémite. Nous comptabilisons de tels actes comme des actes antisémites. Autrement dit, nous ne minimisons pas le phénomène, nous ne restreignons pas la définition de ces actes, car nous les considérons comme très graves pour la communauté nationale tout entière. S'en prendre à un Juif de France, c'est s'en prendre à la France. J'ai déjà prononcé cette phrase, et je pense que tout républicain peut la faire sienne.

Je vous remercie, M. le ministre, de vous plier à cet exercice rétrospectif, qui n'est pas si simple.

Notre commission s'interroge sur d'éventuels dysfonctionnements, car elle a le sentiment que, si la préméditation avait été retenue ou, en tout cas, suffisamment investiguée, la question de la responsabilité pénale aurait peut-être été appréciée différemment. On peut en effet se poser des questions sur la chaîne de causalité dans ce dossier. La question de l'antisémitisme a été retenue, mais très tardivement, dix mois et demi après les faits, ce qui n'a pas été un facteur de paix sociale ; cela a eu tendance à agglomérer des mécontentements dont on aurait sans doute pu se passer. En outre, la toxicomanie – nous n'avons pas encore abordé ce point – a joué un rôle déterminant dans les faits.

Sylvain Maillard s'est demandé pourquoi les services de polices n'ont pas pu agir assez vite. Est-ce que parce qu'ils ont eu le sentiment d'avoir affaire à un acte de nature terroriste ? Il ne fait aucun doute que le problème du terrorisme était perçu différemment à l'époque – vous l'avez très bien dit, M. le ministre. Les services de police ont attendu des renforts et des moyens d'intervention supplémentaires, ce qui est parfaitement compréhensible. Contrairement à ce qui a pu être dit, il ne leur est pas toujours facile de comprendre la globalité d'une intervention – vous l'avez relevé également.

Néanmoins, il y a eu un flou assez important. Au début de l'intervention, la prise d'otages a été considérée, sans doute à tort, comme l'élément déterminant. Les échanges entre la salle de commandement et les services de police intervenant sur place font même état d'un conflit conjugal, ce qui a peu à voir avec les faits.

Pour essayer d'éviter un tel flou lors des interventions, vous avez évoqué la mise à disposition de moyens de communication complémentaires. Dans l'affaire Halimi, la communication entre la salle de commandement et les effectifs sur place a sans doute été insuffisante. Envisagez-vous de mettre à disposition d'autres moyens complémentaires ? Par exemple, les services de police qui interviennent disposent-ils d'un bélier pour ouvrir la porte lorsqu'ils n'ont pas les clés ? Je vous serais reconnaissant de nous faire part de tout élément susceptible de contribuer à une action plus rapide et plus efficace dans les moments déterminants d'un fait criminel.

Par ailleurs, nous avons le sentiment qu'il a fallu un certain temps pour comprendre la nature exacte de ce qui s'était passé. Nous avons auditionné Michel Cadot, préfet de police de Paris à l'époque des faits. D'après ce qu'il nous a dit, il n'a pas été réveillé dans la nuit où ceux-ci se sont produits, et sans doute n'avait-il pas à l'être. Ensuite, il a fallu qu'il saisisse ce qui s'était passé, et le contact avec les autorités religieuses juives a été nécessaire pour cela. Afin que nous comprenions la manière dont les choses ont été perçues à ce moment-là, pouvez-vous nous dire quel type de communication reçoit le préfet de police et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur, lorsque de tels faits se produisent sur le terrain ?

Vous avez évoqué les éléments de repérage de l'antisémitisme. Seriez-vous favorable à une forme de présomption qui tiendrait compte de la nationalité de la victime ou de certaines circonstances, afin d'aller plus directement à l'essentiel et de calmer le jeu à ce sujet ? Une telle présomption existe dans certains pays du Nord.

La psychiatrie est un aspect central du dossier. Nous avons longuement entendu la juge d'instruction et, à ce stade de nos travaux, nous pouvons avoir le sentiment que le transfert de Kobili Traoré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (I3P), qui a mis fin à sa garde à vue, a imprimé au dossier une sorte de direction générale, qu'à l'évidence, l'autorité judiciaire n'a pas tellement voulu modifier. Vous l'avez rappelé à juste titre, les services de police disposent de davantage de prérogatives pendant l'enquête de flagrance, même s'ils agissent alors sous le contrôle de l'autorité judiciaire, que pendant la phase suivante, où ils exécutent les décisions du juge d'instruction. En tout cas, l'I3P vous paraît-elle bien positionnée ? Répond-elle correctement aux besoins qui sont les nôtres en matière de poursuites – toujours délicates – au moment de la flagrance ?

Dans le cadre du plan BAC que nous mettons en œuvre, les BAC seront équipées d'un bélier, car cela correspond aux interventions spécifiques dont elles sont chargées, sachant qu'il appartient au centre de traitement du 17 de faire la régulation. En revanche, je ne pense pas qu'il faille en équiper toutes les forces primo-intervenantes, notamment de police secours. Depuis les attentats, les policiers disposent, en cas de besoin, d'armes longues, de casques lourds et de gilets pare-balles plus performants. Pour l'essentiel de leurs interventions, ces outils ne leur servent pas. Il ne faudrait pas non plus surcharger les véhicules d'intervention, qui sinon rouleront beaucoup moins vite. Il est en outre compliqué de charger et décharger tout ce matériel. Il y a sans doute des cas où le bélier a fait défaut, mais, en proportion, la police secours est plus efficace sans cet équipement

Sans refaire l'histoire, je constate qu'il y a de nombreux forcenés, au minimum une dizaine par jour ; j'ignore s'il y en a davantage qu'il y a cinq ans. Il ne se passe pas une journée sans que l'on envoie l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale (RAID) ou le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) – c'est désormais le niveau d'intervention – pour un forcené, armé ou non, seul ou retenant sa femme, ses enfants ou son employeur. Ayons en tête que ces interventions sont, malheureusement, beaucoup trop nombreuses.

Quand réveille-t-on le préfet ou le ministre de l'intérieur ? Quand vous devenez ministre de l'intérieur, on ne vous remet pas de guide, et vous avez le poids des responsabilités dans les secondes qui suivent la passation de pouvoir. D'après mon expérience personnelle, beaucoup dépend de la manière dont vous fonctionnez vous-même et des consignes que vous passez.

Le ministre de l'intérieur est partout accompagné d'un officier de sécurité, qui fait partie d'une équipe plus large et qui est chargé de le réveiller en cas d'appel du directeur de cabinet, du chef de cabinet ou du conseiller de permanence. Il est arrivé plusieurs fois que l'on me réveille, par exemple lorsque la cathédrale de Nantes a brûlé ou lorsqu'un policier a été tué une nuit au Mans. Je n'avais donné aucune consigne, mais mes collaborateurs ont estimé qu'il était important que je sois au courant. Dans ces cas, on ne demande pas nécessairement au ministre de prendre une décision, mais il faut se préparer à se rendre sur les lieux. Néanmoins, il se pourrait aussi très bien que des événements en train de se dérouler appellent des décisions, par hypothèse un attentat, un détournement d'avion, des inondations ou des incendies importants, y compris outre-mer – sachant que le ministère de l'intérieur gère aussi des crises civiles. De tels événements peuvent par exemple nécessiter l'activation du CIC, sachant que le centre de crise du ministère de l'intérieur est situé juste au-dessous de la chambre du ministre.

Comment le cabinet ou les services de police, à commencer par le préfet de police, communiquent-ils des informations au ministre ? À partir de quel moment dérange-t-on celui-ci ? Pour ma part, j'ai demandé à être informé d'un maximum de choses. Cela me semble nécessaire dans le monde médiatique et de réseaux sociaux qui est le nôtre. Surtout, je dois répondre au Président de la République, au Premier ministre ou au Parlement. Que penserait-on d'un ministre de l'intérieur qui ne serait pas au courant d'un problème important survenu dans la circonscription d'un député qui l'interrogerait à ce sujet lors des questions au Gouvernement ?

Je reçois en permanence des alertes sur mon téléphone, que je transmets, en fonction de leur gravité, au Président de la République et au Premier ministre. La multiplicité des événements peut nuire à une vision à 360 degrés, et les faits n'ont pas nécessairement existé tel qu'ils sont décrits dans l'alerte. Partie d'un policier ou d'une personne qui a appelé le 17, l'information a été transmise de nombreuses fois avant de parvenir au cabinet du préfet de police ou au centre de crise du ministère de l'intérieur, qui me la transmettent à leur tour. C'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours ! Certaines fois, la réalité correspond exactement à ce que l'on m'a décrit. D'autres fois, elle est plus grave ou moins grave.

Je le souligne, l'information que je reçois n'est pas nécessairement vérifiée. Il faut la recouper, parfois envoyer sur place une brigade pour constater et confirmer l'exactitude des faits rapportés par les policiers, qui ont pu être pris dans la nuit, dans la tourmente ou dans l'agression elle-même. Parfois, je n'ai connaissance de l'information véritable que quelques dizaines de minutes, voire quelques heures plus tard. C'est ce qui rend difficile le métier de ministre de l'intérieur.

Je ne peux pas vous dire à quel point le préfet de police est informé, ou pas – il faudrait lui poser la question. Mais il se passe beaucoup de choses sur la plaque parisienne – homicides, tentatives d'homicide, agressions nombreuses – car le réseau de transport est très dense et le territoire abrite deux aéroports internationaux. En outre, comme dans toute capitale mondiale, les équipements sportifs hébergent de très grands événements, les lieux culturels et les lieux de nuit sont extrêmement nombreux.

Il m'est aussi arrivé de transmettre au préfet de police une information diffusée sur Twitter ou dont un ami, mon chauffeur, ma femme, voire les pompiers, m'ont alerté. Il est aussi arrivé que le Président de la République m'informe et informe le préfet de police. Tout cela n'est pas une science exacte. Il est normal que ce dernier informe le ministre de l'intérieur, qui en informe le Président mais il arrive que la chronologie ne soit pas tout à fait celle-là – cela reste néanmoins exceptionnel.

Les informations sont parfois parcellaires et, sur le terrain, les policiers, les gendarmes, les pompiers, ont le choix entre deux mauvaises décisions : remonter des informations qui peuvent paraître dramatiques et qui devraient déclencher une réaction politique ou attendre de vérifier lesdites informations et devoir rendre des comptes aux élus car la nouvelle est diffusée via les réseaux sociaux.

En ce qui me concerne, le téléphone est toujours allumé – c'est une première façon de réveiller le ministre. En outre, j'ai fait le choix de dormir à Beauvau, comme quasiment tous mes prédécesseurs, et suis donc réveillé extrêmement rapidement par le conseiller de permanence et par les policiers qui m'accompagnent. Je considère en effet que je dois être immédiatement informé d'un attentat, d'un grand incendie, de la mort d'un policier, d'un pompier ou d'un gendarme – agents sous ma responsabilité. S'agissant des prises d'otages, tout dépend ce que l'on entend, car j'en ai connu beaucoup depuis que je suis ministre de l'intérieur et, souvent, elles ne font pas la une des médias. Ainsi, quand une femme et ses deux enfants sont séquestrés par un homme, on peut qualifier l'événement de prise d'otages.

En France, il y a malheureusement un millier d'homicides hors attentats. Si vous divisez ce chiffre par 365, vous passez votre journée à vous intéresser à des faits ignobles, mais qui font partie du quotidien. C'est ce qui rend le travail du ministre de l'intérieur très difficile – vous n'avez que des mauvaises nouvelles toute la journée…

Il est donc très difficile de distinguer ce qui relève de l'homicide « classique » de l'homicide à caractère islamiste, antisémite ou de la violence conjugale aggravée qui conduit à la mort. Je ne suis donc pas étonné, M. le député, qu'à l'époque, on n'ait pas réveillé le préfet de police. C'était il y a cinq ans et les moyens de communication étaient sans doute moins efficaces. En outre, il était quatre heures quarante du matin. Le temps que l'événement soit traité par le centre d'information et de commandement et qu'on établisse les faits, il devait être entre cinq heures et cinq heures et demie. On a pu se dire que le préfet de police arrivant au bureau à six heures – j'y suis moi-même à six heures trente –, l'information lui serait transmise à ce moment.

Quand j'ai appris la mort de Samuel Paty, j'étais en déplacement au Maroc. On m'a prévenu tout de suite et je suis rentré. Mais si l'événement était intervenu à quelques minutes d'un rendez-vous avec moi, on aurait probablement attendu pour me le dire et vérifier l'information.

Comment jugeons-nous du degré d'urgence des interventions ? À la suite de la hausse du nombre d'agressions visant les élus, au lendemain des élections municipales, nous avons entré tous les numéros de téléphone des élus municipaux qui le souhaitaient dans les bases du ministère de l'intérieur. Ainsi, quand un élu, un maire par exemple, appelle le 17, nous sommes en mesure de prendre son appel en urgence et d'intervenir également en urgence. C'est également le cas de certains lieux confessionnels – je pense notamment aux lieux confessionnels juifs – dont certains numéros de téléphone sont entrés dans les bases de la préfecture de police. Le téléphone grave danger (TGD) fonctionne de la même façon pour les femmes victimes de violences conjugales. On pourrait imaginer un dispositif similaire pour les personnes particulièrement menacées, qui mériteraient d'être protégées, mais je ne vois pas en quoi la personnalité de Mme Halimi, au moment des faits, aurait pu conduire à ce type de décision.

En outre, si ce n'est pas impossible techniquement, trop de numéros d'urgence risquent de tuer l'urgence.

Enfin, les personnes les plus menacées sont protégées par le service de protection des personnalités du ministère de l'intérieur.

Je vous remercie pour ces réponses très détaillées.

Dans cet abominable enchaînement de circonstances qui, au cours de cette nuit tragique, a abouti au décès horrible de Mme Halimi, vous avez évoqué la non-interopérabilité des échanges et des informations entre ce qui est parvenu, en catastrophe, au 17 et les informations reçues par le premier, puis le deuxième, équipages de la BAC qui étaient sur place.

Nous disposons de la retranscription de certains échanges, mais elle ne permet pas de tracer exactement ce qu'il est advenu des alertes téléphoniques d'un témoin habitant de l'autre côté de la cour jardin, en face de l'appartement de Mme Halimi. De même, la retranscription des échanges entre le poste de commandement et les policiers sur place ne permet pas de savoir exactement ce qui s'est passé. À qui, comment et à quelle vitesse ces quelques informations ont-elles été transmises ?

J'ai bien entendu quelles étaient les difficultés pour les policiers sur place, lourdement équipés, et dans une situation de stress face à ce qu'ils pensent être une séquestration. Néanmoins, est-il possible de remonter en arrière et d'en savoir plus sur les premières alertes lancées au 17 ? Les retranscriptions dont nous disposons sont légèrement postérieures à l'appel passé par le témoin habitant dans l'immeuble en face, rue du Moulin Joly. Au cours d'un échange de propos qui se déroule entre 4 heures 38 et 4 heures 42, on lui répond « si c'est pour la rue de Vaucouleurs, on est déjà au courant » – ces échanges figurent dans les côtes 791, 792 et suivantes du dossier judiciaire.

Tous les appels sont enregistrés et le chef de salle peut parfaitement dire ce qu'il a fait. J'imagine qu'il y a cinq ans, c'était aussi le cas. Si ces retranscriptions existent, je m'engage à vous les fournir. Mais, ce qui m'inquiète, c'est que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) nous oblige à détruire image et son après un certain délai. En cas de meurtre, cela dépend de l'autorité judiciaire, étant entendu que l'enquête est terminée. S'ils sont sous scellés, c'est que la justice les a demandés. En sortant de cette commission, je demanderai officiellement ces éléments à la préfecture de police.

Parfois, les choses traînent un peu et l'autorité du ministre de l'intérieur permet de débloquer des situations.

Si les retranscriptions existent encore, je m'engage à vous les fournir.

Le numéro de crise de la préfecture de police centralise tous les appels d'urgence du 75, du 92, du 93 et du 94, et pas uniquement ceux de la police. Cela représente énormément d'appels et la salle est impressionnante. Il n'y a pas de confusion car tout le monde est bien organisé, mais cela ressemble à une étonnante fourmilière ! Les chefs de salle sont très informatisés et traitent 1,8 million d'appels. Même à quatre heures du matin, ils en reçoivent encore beaucoup. Or le temps de traitement de chaque appel est malgré tout réduit. En outre, s'il y a différents appels, ils ne sont pas forcément traités par le même opérateur.

Peut-être serait-il utile, M. le président, de venir constater sur place le fonctionnement du centre d'appels de la préfecture de police. Vous vous rendrez ainsi compte de la « confusion » qui peut parfois y régner.

Lors de l'audition de la substitut du procureur, nous avions demandé à disposer de la synthèse police afin de comprendre le déroulement des faits. Lorsqu'elle a été appelée, c'était pour violences sur une femme, et non pour séquestration. Cet appel est intervenu avant que Sarah Halimi ne soit défenestrée et qu'elle ne constate cette défenestration en arrivant. Il est important de disposer de cette synthèse pour savoir qui a appelé et quels détails on a fournis.

S'agissant des matériels, la police a utilisé un door raider pour ouvrir la porte de la famille Diarra. Lorsqu'on consulte la procédure, on constate qu'il arrive à 5 heures 08 alors que le premier appel a lieu à 4 heures 22, et la défenestration à 4 heures 40. Qu'est ce qui explique ce délai ?

Le dernier acte de la chronologie, c'est l'interpellation de M. Traoré, qui intervient à 5 heures 35. N'est-ce pas tardif au regard de l'heure d'arrivée des policiers ? À la lecture de la procédure, il apparaît que l'interpellation est intervenue après l'arrivée de coussins, installés de part et d'autre de l'immeuble. Un des commandants en charge de l'intervention nous a expliqué en audition qu'il s'agissait de ne pas prendre le risque de nouvelles défenestrations lors de l'entrée dans l'appartement. Les policiers disposent-ils de matériels en nombre suffisant pour leurs interventions ? Qu'aurait-on pu faire pour que ce matériel arrive plus tôt ?

Ma deuxième question porte sur la BRI. Elle n'est pas intervenue alors que la magistrate l'avait demandé – cette dernière nous a d'ailleurs fait part de sa surprise, tout en reconnaissant que cela n'aurait rien changé. Qu'est-ce que la BRI ? Dans quelles conditions intervient-elle habituellement ?

M. le ministre, vous avez évoqué les échanges radio avec le centre d'information et de commandement. Qu'en est-il des échanges radio entre membres d'une même équipe sur un même site ? Après avoir auditionné de nombreux policiers, nous savons qu'il y avait des policiers devant la porte, d'autres dans la rue et d'autres encore chargés du retour avec la cour, notamment une femme policière qui a dit avoir distinctement entendu des violences. Or il semblerait que ces personnes ne pouvaient échanger entre elles, sauf de vive voix. Pourtant, si les échanges radio avaient été possibles, on peut imaginer que les discussions auraient permis de confirmer les violences. Dans le dispositif auquel vous avez fait allusion, les communications seront-elles possibles au sein d'une même équipe sur un même site ?

Téléphone et radio ne feront qu'un. Un seul outil de communication permettra d'effectuer l'intégralité des échanges, avec le centre de crise, les collègues dans les véhicules, le commissariat ou en intervention.

Le door raider n'est pas un simple bélier : l'outil est coûteux, donc seuls les pompiers, la BRI, le RAID et le GIGN en disposent. Il ne serait pas utile qu'il soit mis à disposition de Police secours ou des BAC car il requiert une formation particulière. Il est normal qu'il soit dans une unité spécialisée, avec des gens capables de l'utiliser. Je ne peux pas dire pourquoi il est arrivé une heure après et s'il aurait pu arriver ou être déclenché plus tôt, ni s'il y en avait assez en 2017.

La BRI est une unité d'élite, que l'on utilise, comme le RAID ou le GIGN, dans des circonstances exceptionnelles. Il existe une typologie – peut-être n'est-elle pas parfaite –, avec trois niveaux : Police secours ; les BAC, plus spécialisées ; puis, un troisième niveau, avec un déclenchement très complexe, où interviennent RAID, GIGN et BRI, pour la plaque parisienne – on l'a vu lors des attentats. Il appartient au régulateur, comme on dirait dans le monde médical, de savoir qui envoyer, après avoir recueilli le plus d'informations possible lors de l'appel.

À la suite de l'appel, à 4 heures 20 et dans la confusion, il est malgré tout remarquable qu'on ait envoyé une unité de niveau 2, alors que la personne n'était pas armée. Avec les informations dont disposait le centre de crise, il aurait été disproportionné d'envoyer la BRI car ces unités d'élite interviennent généralement face à des personnes armées, dotées d'explosifs, dans des situations que l'on peut qualifier de dangereuses. Étant donné le drame qui s'est déroulé, on pourrait dire qu'il fallait tout de suite des unités équipées d'un door raider, pour intervenir plus facilement. Je ne peux qu'être d'accord avec vous, mais le centre de régulation n'aurait pas pu analyser autrement la situation. Je ne suis donc pas certain qu'il faille modifier notre typologie d'intervention.

J'entends que les magistrats disent que l'on aurait pu envoyer la BRI…

Ils s'étonnent en effet que la BRI n'ait pas été envoyée. Je pense, après coup, qu'il n'y en avait pas besoin, avec deux voire trois unités de la BAC sur place. La magistrate s'est toutefois posé la question.

Les magistrats sont en charge des enquêtes. La BRI, comme son nom l'indique, est responsable d'une intervention, que déclenche le ministre de l'intérieur, directement ou par l'intermédiaire de ses directeurs généraux (DG) ou du préfet de police.

Le centre a reçu un appel pour une personne non armée, que l'on avait du mal à qualifier, et deux BAC ont été envoyées en moins de sept minutes. Faire intervenir la BRI ne se justifiait pas. Naturellement, si l'on avait su ce qui se passait, on aurait envoyé des moyens qui correspondaient à une intervention immédiate. Mais refaire l'histoire n'a pas beaucoup d'intérêt pour la commission d'enquête.

Un des témoins – on ne dit pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, pour ne pas l'identifier – a indiqué à plusieurs reprises au 17 que l'on pouvait accéder à l'appartement depuis son balcon. Le door raider n'était pas nécessaire.

Par ailleurs, dans leur déposition devant un officier de police judiciaire, trois fonctionnaires de police disent avoir reçu un Vigik, alors qu'en réalité, la famille Diarra a clairement indiqué avoir lancé un trousseau de clés. Comme Laetitia Avia l'a souligné, un Vigik peut s'envoler s'il est jeté du troisième étage. Certes, celui-ci a sans doute été utilisé. Mais lorsque l'on demande au policier pourquoi il n'a pas utilisé les clés, il répond qu'il n'y a pas pensé. Nous l'acceptons, mais il est gênant que, dans les dépositions, il soit question de Vigik, et non de trousseau de clés. Pour moi, il y a une différence.

Pour terminer sur ce point, je veux vous montrer deux photos, celle de la porte de Sarah Halimi, qui a été fracturée, et celle de porte de la famille Diarra, dont M. Diarra a déclaré qu'elle n'avait pas été endommagée. Personne n'a dit qu'elle avait été ouverte avec la clé, mais la question se pose. En tout cas, les deux portes ne sont pas dans le même état, ce qui peut laisser à penser – c'est une supposition – que les policiers avaient les clés, et qu'ils se sont aperçus après qu'ils pouvaient ouvrir la porte. Il est facile de dire a posteriori qu'ils pouvaient entrer directement, sans attendre six minutes devant l'appartement de Mme Halimi. Les policiers ont pu s'apercevoir qu'ils auraient pu entrer autrement, et dire qu'ils avaient un Vigik, non les clés. C'est une supposition. Il reste que président de la commission d'enquête et les commissaires ici présents sont obligés de se poser la question.

Je n'ai pas l'ombre d'un doute : les policiers que nous avons auditionnés sont des hommes de talent, honnêtes. Si faute il y a, elle est forcément involontaire. C'est une évidence, mais on est obligé de se poser la question et de remarquer que, dans les dépositions, on parle de Vigik, non de clés. Quand une femme ou un homme sont agressés, quand il y a une flagrance de violence, il doit y avoir une intervention immédiate, dans la mesure des possibilités. Au Bataclan, un policier est intervenu sous le feu, face à un commando de trois personnes. Il a raconté comment il avait attendu que le chef du commando n'ait plus de balles. Il savait que s'il le ratait, c'était la fin pour lui. Il a réussi à le tuer, après quoi les deux autres terroristes sont montés, et il n'y a plus eu un seul mort. S'il ne l'avait pas fait – à l'époque, la doctrine n'avait pas été changée –, il y aurait pu y avoir jusqu'à 300 morts, soit la quasi-totalité des gens présents.

Pour revenir à notre affaire, qui est tout à fait différente, au début, on pense qu'il s'agit d'une séquestration, alors qu'il n'y en a jamais eu. Selon la famille Diarra, Kobili Traoré n'a jamais été violent avec elle. Elle avait fait savoir aux personnes avec lesquelles elle était en contact dans la rue qu'il n'était pas armé. Mais elle avait peur de lui. Ma conviction, et celle de certains ici, est qu'il y avait une préméditation – c'est un autre débat. Kobili Traoré était venu la veille et pour la première fois de sa vie, le matin, il avait déposé les enfants de sa sœur chez les Diarra. Certains pensent qu'il a laissé des affaires. Il s'est changé et a fait ses ablutions. Voilà ce qui s'est passé. On peut imaginer qu'avec les clés, les policiers auraient pu intervenir directement... On ne peut pas le savoir. En revanche, parler de Vigik, et non de clés, dans les rapports de police ne va pas. En tout cas, cela me dérange.

En l'occurrence, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Le ministre de l'intérieur n'a généralement pas connaissance des dépositions faites dans le cadre d'une enquête judiciaire. Vous avez ces documents, c'est votre droit, mais ce n'est pas mon cas. Je suis le chef administratif des policiers ; l'autorité judiciaire est responsable de ces sujets – M. Paris peut en témoigner. J'entends ce que vous dites et je comprends vos interrogations. Mais je n'ai pas lu ces dépositions, ni ce qu'ont dit les policiers dans l'enquête de justice qui a été faite. Je ne commenterai pas des dépositions que je n'ai pas.

Par ailleurs, je le répète, je n'étais pas ministre de l'intérieur à l'époque. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'enquête administrative, par aucun de mes prédécesseurs – ni par le ministre Matthias Fekl, ni par le ministre Gérard Collomb.

Il arrive que des policiers aient de très bons états de service, et que l'on demande tout de même une enquête administrative. L'enquête ne signifie pas condamnation : elle indique que l'on essaie de voir ce qui s'est passé. Je demande beaucoup d'enquêtes à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN). Pour le ministre de l'intérieur, il s'agit de recueillir des informations, en tant que supérieur hiérarchique. Puisqu'il n'a pas accès à l'enquête judiciaire, il essaie de savoir ce qu'ont fait ses hommes dans un cadre administratif, du moins parce que des questions se posent ou parce que les médias en poseront. Il faut aussi déterminer si le commandement a été bon, si l'on peut améliorer les retours d'expérience (RETEX). L'enquête est souvent vécue comme une suspicion, mais elle ne veut pas dire que les personnes sont responsables. Elle permet d'ailleurs parfois de laver les auteurs. Je n'ai pas eu connaissance d'une enquête administrative sur ce sujet, puisqu'elle n'a pas été commandée. Aucune n'est donc venue contredire ou renforcer vos propos.

Selon les informations qui m'ont été fournies lors de cette commission d'enquête, les policiers ne semblaient pas penser qu'ils avaient les clés pour entrer dans l'appartement, au moment où ils étaient sur place. On peut penser ne pas avoir certaines choses et les avoir, finalement. Doit-on en tirer des conclusions ? Vous avez vous-même dit qu'il s'agissait d'une supposition, et je ne peux pas vous éclairer sur ce point.

Enfin, il y a vingt door raiders dans l'ensemble de la préfecture de police. Désormais, la BAC 75N ainsi que les services de la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) en disposent. Ils ne sont donc plus seulement à la disposition de la BRI. Nous demanderons ce qu'il en était, il y a cinq ans.

La réunion se termine à dix-neuf heures cinq. Membres présents ou excusés

Commission d'enquête chargée de rechercher d'éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police dans l'affaire dite Sarah Halimi et de formuler des propositions pour éviter le cas échéant leur renouvellement

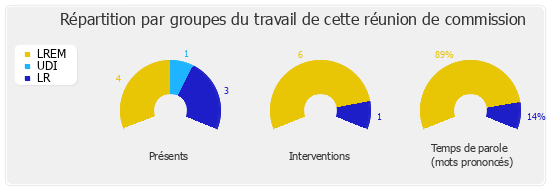

Présents. – Mme Sandra Boëlle, Mme Camille Galliard-Minier, M. Victor Habert-Dassault, M. Meyer Habib, Mme Constance Le Grip, M. Sylvain Maillard, Mme Florence Morlighem, M. Didier Paris

Excusés. – Mme Aude Bono-Vandorme, M. François Jolivet, M. Aurélien Taché