Commission d'enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l'industrie risques chimiques, psychosociaux ou physiques et les moyens à déployer pour leur élimination

Réunion du jeudi 19 avril 2018 à 13h00

Résumé de la réunion

La réunion

L'audition débute à 13 heures.

Mesdames et messieurs, monsieur le rapporteur, nous continuons nos travaux d'audition dans le cadre de la commission d'enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l'industrie et les moyens à déployer pour leur élimination. Nous auditionnons aujourd'hui les organismes proposant leur expertise auprès des instances représentatives du personnel (IRP). Le comité d'entreprise (CE) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peuvent, dans le cadre de leurs missions respectives, avoir recours à différents types d'expertise extérieure. Le comité social et économique (CSE), qui va les remplacer, pourra également, suivant des modalités resserrées, faire appel à un conseil d'experts, habilité par un organisme certificateur accrédité, pour l'accompagner dans ses missions. Ce conseil d'experts sera sollicité en cas de risques graves dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail.

Nous avons demandé aux principaux organismes proposant leur expertise de venir partager leur point de vue sur ce sujet au sein de cette commission d'enquête, qui s'intéresse à la lutte et à la prévention des maladies professionnelles dans l'industrie. Nous auditionnons aujourd'hui plusieurs intervenants : M. Jérôme Szlifke, directeur du cabinet Progexa, et M. Jean-Vincent Koster, responsable du pôle CHSCT du même cabinet ; M. Dominique Lanoë, directeur associé du cabinet Apex-Isast ; Mme Maria Le Calvez, ingénieur sécurité au sein du cabinet Secafi, ainsi que deux personnes qui ne tarderont pas à nous rejoindre : M. François Cochet, directeur des activités santé au travail chez Secafi, et M. Vincent Jacquemond, consultant en santé au travail dans la même structure.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les personnes entendues déposent sous serment. Je vous demanderai donc de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous demande de lever la main droite et de dire : « Je le jure. »

M. Jérôme Szlifke, M. Jean-Vincent Koster, M. Dominique Lanoë et Mme Maria Le Calvez prêtent successivement serment.

J'appartiens au cabinet Secafi, organisme agréé d'expertise pour les CHSCT. Grâce à nos expertises, nous complétons les informations disponibles au sein de l'entreprise. Nous constatons que les mesures de prévention sont souvent limitées, donnant lieu à des accidents du travail ou des maladies et pathologies professionnelles. Ce constat confirme celui de l'opinion générale, et il est soutenu par des études et des données de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail. Malgré les efforts internes aux entreprises, le dispositif actuel présente des limites pour prévenir les expositions aux substances dangereuses, notamment aux cancérigènes.

Premièrement, ces limites des plans d'action mis en place dans les entreprises viennent principalement du dispositif même d'évaluation des risques. Ce dispositif est standardisé et s'appuie sur la situation la plus représentative du travail. De plus, il ne vise qu'à s'assurer que les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) ne soient pas dépassées ; dans cette évaluation du risque, un seul indicateur est utilisé pour définir la pertinence du plan d'action. Toutefois, l'indicateur lui-même présente des limites : à cause de sa nature même, comme tout indicateur, mais surtout parce qu'il n'est pas mesuré dans les vraies conditions de travail du salarié, donc dans les vraies conditions d'exposition au risque. Si le protocole de mesure n'a pas été établi sur la base de toutes les situations d'exposition, il ne répond qu'à une partie du problème.

Deuxièmement, l'indicateur présente des limites car il ne s'intéresse qu'à l'exposition par la voie nasale, c'est-à-dire par la voie aérienne. Nous savons que la voie de pénétration de certains agents chimiques peut aussi être cutanée, ou par ingestion. Par conséquent, lors de l'évaluation, certains indicateurs se trouvent dans le vert, ce qui ne correspond pas à la réalité de l'exposition au risque. De plus, un cancérigène est à effet différé : la maladie n'apparaît pas tout de suite. Sur place, lors de l'exposition, le salarié semble en bonne santé, mais ce n'est que des années plus tard qu'apparaît la maladie. Si des inspecteurs du travail, des contrôleurs de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ou des médecins du travail constatent des pathologies ou des symptômes, ils peuvent alors imposer l'utilisation d'un autre indicateur, pour vérifier ce que l'on appelle l'indicateur « interne », l'indicateur biométrologique. Cependant, il n'existe pas d'obligation pour les entreprises de mesurer automatiquement cet indicateur. Nous devons aussi rappeler que tous les agents chimiques ne présentent pas leurs biomarqueurs dans l'organisme, malheureusement. Toutefois, pour les agents chimiques dont le biomarqueur existe dans l'organisme, nous proposons que l'utilisation d'un autre indicateur soit généralisée. Le dispositif d'évaluation des risques est donc limité, premièrement, car il n'envisage pas toutes les situations d'exposition ; deuxièmement, parce que les plans d'action sont contrôlés sur la base d'un seul indicateur, ce qui empêche tout regard objectif sur l'exposition au risque.

Troisièmement, le dispositif d'évaluation des risques se fonde sur une connaissance limitée du risque lui-même. En effet, notre connaissance du risque porte aujourd'hui sur sa toxicité, fournie par la fiche de données de sécurité (FDS). Malgré son intérêt, cette fiche ne renseigne pas sur les effets « cocktail ». L'évaluation du risque est donc « linéaire », au sens où elle ne compile pas l'exposition avec d'autres agents chimiques ou avec d'autres facteurs de risques, qui peuvent être des facteurs aggravants, voire des facteurs favorisant l'exposition. Voici un exemple tiré de l'une de nos expertises. Certains salariés, qui sont exposés à des risques chimiques, effectuent des tâches de manutention dans des postures pénibles ou dans des conditions thermiques difficiles, telles que des rayonnements importants. Dans ces conditions, le salarié, en respirant, inhale plus d'air qu'un salarié assis : sa ventilation est plus importante. L'évaluation des risques, telle que présentée aujourd'hui, ne laisse pas de place à la prise en compte de cette donnée : le modèle est figé. Tous les facteurs aggravants ou en lien avec l'homme ne peuvent être intégrés. L'homme représente une barrière pour le risque, or, en vieillissant, l'homme se fragilise. Sa vulnérabilité vient de l'âge ou d'accidents antérieurs, ainsi que de sa vie privée. Ces facteurs aggravants ne trouvent pas leur place dans l'évaluation des risques. Le modèle est identique, pour un salarié, du jour où il entre dans l'entreprise au jour où il en sort. Le modèle est donc inopérant. Il faut prendre en compte des « facteurs de sécurisation » du risque, qui permettent, en fin d'analyse, de revoir à la hausse ou à la baisse l'importance du risque par rapport à l'ensemble des éléments suscités.

J'en viens à mon quatrième point. Je rappelle que la seconde limite porte sur l'évaluation de l'exposition des salariés, qui, aujourd'hui, ne repose que sur les VLEP, et exclusivement sur l'exposition par voie nasale. Les analyses complémentaires par indicateurs biométrologiques ne sont pas systématiquement réalisées dans les entreprises. Certains cas révèlent aussi que, malgré l'existence des VLEP d'une part et de données biométrologiques d'autre part, la médecine du travail, le service santé au travail et le CHSTC travaillent en silo. Cela empêche les ponts entre services, la compilation et le recoupement d'informations, et donc une analyse fiable. Le travail en silo conduit à des plans d'action incomplets et limités.

Nous proposons donc de renforcer la place des représentants du personnel dans l'évaluation des risques, puisque leur intervention dans ce domaine n'est pas toujours fluide. Nous proposons aussi de prévoir la possibilité, pour des organismes de contrôle, de mandater des organismes habilités pour réaliser des analyses de risques, notamment en cas d'utilisation de produits ou de procédés cancérigènes. Concernant les VLEP, lors de la mesure d'indicateurs métrologiques, nous proposons d'inciter les entreprises à mesurer systématiquement les indicateurs biométrologiques et à recouper les données.

Je signale un dernier indicateur très intéressant, mais qui fait aussi l'objet d'un travail en silo : dans les entreprises comportant un risque chimique, des moyens de protection collective sont prévus, à savoir le traitement et l'assainissement de l'air. Ces dispositifs sont contrôlés annuellement, mais les contrôles en débit et en vitesse d'extraction du polluant sont réalisés par le service de contrôle des installations, selon des valeurs limites indiquées par le cahier des charges de ce même service. Ainsi, la médecine du travail dispose éventuellement de valeurs biométrologiques, le service de santé des VLEP, le service de contrôle des installations de ses propres valeurs et le CHSTC de son enquête terrain. Jamais ces informations ne sont compilées, ce qui empêche de statuer sur une exposition ou une non-exposition à un risque. Nous proposons donc la compilation de l'ensemble de ces données dans le suivi du salarié, pour tous les risques chimiques.

La FDS aujourd'hui utilisée est une base d'informations, destinée à l'employeur, aux salariés et au CHSCT, sur les produits utilisés dans l'entreprise et sur leur degré de toxicité. Nous constatons, dans nos expertises, que ce dispositif est limité, car les FDS donnent des indications produit par produit, sans jamais renseigner sur l'effet cocktail. Elles n'indiquent donc pas les effets cumulés qui demanderaient une vigilance accrue. De plus, l'obligation de rédaction des FDS en français n'est pas toujours respectée. J'ai trouvé récemment des fiches datant de 1994 rédigées en polonais. C'est à partir de ces fiches qu'est réalisée l'évaluation des risques ! La VLEP est un repère, qui présente ses propres incertitudes de mesurage : elle doit être considérée comme telle, et non comme une conclusion quant à une exposition ou non au risque. Un indicateur dans le vert ne signifie pas que le salarié n'est pas exposé. Seules la compilation de plusieurs indicateurs et la mise en rapport des VLEP autorisent une conclusion fiable sur l'exposition au risque.

Par ailleurs, le dispositif des FDS ne tient pas suffisamment compte des conditions réelles d'usage, telles que l'accélération respiratoire. Deux salariés dont la ventilation respiratoire n'est pas identique ne sont pas exposés de la même façon. Les VLEP ne prennent en compte que l'exposition par voie nasale : voilà une autre limite des FDS. Nous préconisons de mettre à disposition de tous les salariés et de l'entreprise une information complète. Elle doit renseigner sur la toxicité des produits, sur les causes qui peuvent aggraver et favoriser l'exposition à un agent chimique, en s'intéressant aux effets cocktail, aux facteurs aggravants personnels, tels que l'âge ou les antécédents médicaux, et aux risques cumulés.

Mon dernier point porte sur la non-application de la réglementation, constat récurrent lors de nos expertises. Par exemple, les FDS ne sont pas rédigées en langue française, alors que le code du travail le stipule clairement, ou bien l'évaluation des risques est absente. La présence du représentant du personnel au plus près des situations de travail fait souvent la différence. Ces représentants sont ceux qui peuvent alerter en cas de défaillance, au cas où les FDS ne sont pas rédigées en français, où l'évaluation n'est pas assez poussée, où les fiches de poste sont absentes, etc. Je souhaite insister sur un cas de non-respect de la réglementation : la VLEP doit être mesurée sur la base d'une stratégie dite « de mesurage ». Cette stratégie est réglementaire ; or nous constatons, au cours de nos expertises, que cette stratégie est souvent contractuelle, donc non réglementaire. En effet, soit la stratégie est difficile à mettre en oeuvre au sein de l'entreprise, soit des raisons économiques l'emportent. La stratégie choisie n'est alors pas réellement applicable. C'est bien la présence du représentant du personnel qui fait la différence concernant le respect de la réglementation. Nous proposons donc que l'inspecteur du travail puisse imposer une commission santé-conditions de travail, de façon systématique en cas de risque avéré de maladie professionnelle, et que les entreprises soient encouragées à mettre en place des représentants de proximité.

Enfin, le dispositif actuel d'évaluation correspond de moins en moins aux nouvelles organisations du travail liées au numérique. Ce dispositif est figé et ne tient pas compte de l'évolution des entreprises en termes organisationnels, techniques et humains. L'industrie va entrer dans un nouveau cycle de transformation sous l'effet du numérique, de la robotisation et de l'intelligence artificielle. Ces nouvelles technologies peuvent fournir de nouveaux moyens de prévention, mais comportent aussi de nouveaux risques.

Nous vous remercions pour la richesse de votre propos. Il semble clair que les dispositifs actuels doivent être modifiés. Nos auditions précédentes n'avaient pas toujours éclairé les points que vous avez évoqués.

Je commencerai par une courte introduction au nom de Progexa, puis je passerai la parole à M. Koster. Créé en 2008, le cabinet Progexa souhaite être présent aux côtés des élus et des mandatés du personnel. Nous avons obtenu en 2012 l'agrément CHSCT, qui va bientôt se transformer en habilitation. Nous comptons 35 salariés, avons effectué 2 000 missions en dix ans, et 250 missions en CHSCT depuis l'obtention de l'agrément. Nous intervenons principalement dans les industries agroalimentaires – lait, viande, sucre, volaille, panification, boisson –, les industries forestières, les industries du tabac, du transport aérien ou urbain et des déchets. L'ensemble de nos missions s'adresse aux IRP de grands groupes, cotés ou non, implantés en France ou à l'étranger, ainsi qu'aux IRP d'un grand nombre d'entreprises de moins de 300 salariés, filiales ou sous-traitants de grands groupes. Nous sommes donc confrontés aux stratégies de sous-traitance des groupes, qui pressurisent les entreprises afin de maximiser leurs profits. Ces mises en tension, par le biais du lean management ou de la multipolyvalence, et la précarité grandissante, due à l'intérim et à l'emploi de saisonniers ou de travailleurs détachés, viennent inexorablement dégrader les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés dans les industries que nous suivons.

Premièrement, je vous rappelle la directive-cadre 89391CEE du 12 juin 1989 visant à améliorer la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Son article 6 stipule que, « dans le cadre de ses responsabilités, l'employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ». L'article L. 4121-1 du code du travail dispose, quant à lui, que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. ». Nous pouvons nous interroger sur la disparition programmée des CHSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés, et la transformation, pour les entreprises de plus de 300 salariés, du CHSCT en commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), avec des moyens et des droits étriqués.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, je souhaite vous remercier pour votre invitation. Elle nous donne l'occasion de vous exposer des situations que nous rencontrons quotidiennement au cours de nos missions. Je souhaite revenir, en complément des propos de M. Szlifke, sur les trois axes de la commission d'enquête. Concernant l'état des lieux de la situation et le type de risques rencontrés, Mme Le Calvez a brillamment mis en lumière les limites des outils de mesure et d'évaluation. Néanmoins, j'insiste sur le fait que de meilleurs outils sont aujourd'hui déployés, pour les risques chimiques et psychosociaux.

Vous avez auditionné l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail (INRS) et le réseau des associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail (ARACT). Ces organismes mettent à disposition des petites et moyennes entreprises (PME) de nouveaux outils, pour que la prévention ne soit pas l'affaire des seuls grands groupes. Ces outils autorisent d'abord une meilleure prise de conscience puis une meilleure prévention des risques, si ce n'est dans l'ordre inverse, tout comme Pasteur, en découvrant le vaccin contre la rage, a permis de mettre en lumière la maladie, et inversement. Mais la transformation du travail constitue un obstacle important, car les risques se complexifient. Un opérateur de machine est aujourd'hui le pilote d'une ligne de plus en plus automatisée : il effectue simultanément des tâches de manutention, de surveillance, de contrôle et de qualité, et devient garant d'une certaine fiabilité industrielle. Il est ainsi davantage confronté à des risques nouveaux : s'il doit effectuer des tâches de cariste, il sera exposé à de nouveaux produits et à de nouveaux risques par rapport à ses missions initiales. Aujourd'hui, un cariste est aussi gestionnaire de stocks. L'industrie voit un cumul des charges physiques et mentales. Ces dernières sont d'autant plus importantes que la numérisation et l'automatisation se développent, et que les opérateurs exécutent de plus en plus de tâches de planification. Une fatigue nouvelle s'installe, et très peu de salariés savent y répondre.

Concernant les pénibilités physiques, la prise de conscience est réelle. Le débat concernant les mesures ergonomiques, telles que l'aide à la manutention ou l'utilisation de chariots élévateurs, n'a plus lieu d'être. Il porte désormais sur la reconnaissance de la transformation du travail. Les cadences ont augmenté, si bien que, malgré l'aide à la manutention, le travail reste aussi pénible. Une logique de flux tendus tend à multiplier les petites séries et les changements de format, et ce dans des temps contraints. Voilà des sources de stress. Quant à la polyvalence, il ne s'agit pas seulement de répondre à une flexibilité fonctionnelle, mais bien d'occuper plusieurs postes. Il ne s'agit pas d'être souffleur le lundi et étiqueteur le mardi, mais bien d'être souffleur et étiqueteur le lundi et le mardi. Les deux postes sont occupés simultanément, et les contraintes cumulées. Certains salariés en viennent à ne pas pouvoir respecter les règles de sécurité que par ailleurs ils connaissent.

Je souligne deux points. Premièrement, les salariés sont davantage exposés aux risques. Que le souffleur soit exposé à l'inhalation de vapeurs plastiques n'est pas une nouveauté. En revanche, que l'étiqueteur le soit également en est une. Deuxièmement, la charge de travail s'intensifie. Nous parlons beaucoup de la délocalisation des emplois, mais toute délocalisation des emplois n'entraîne pas forcément une délocalisation du travail. Certes des laboratoires extérieurs peuvent traiter des échantillons, certes un contrôleur à Sofia ou à Cracovie peut produire des reportings ; encore faut-il que les opérateurs aient saisi les données, simultanément à leur travail de conduite de ligne. De plus, puisqu'ils sont conducteurs de ligne, nous tendons à sous-estimer le contact possible de ces salariés avec des produits toxiques lors de prélèvements, ou leur exposition à des risques psychosociaux dus aux activités de reporting. Pour conclure sur ce point, nous observons dans les entreprises un cumul des pénibilités, qui rend obsolète l'opposition entre troubles musculosquelettiques (TMS) et troubles psychosociaux (TPS) ; en fait, ils se renforcent et se cumulent.

Notre deuxième point porte sur l'évaluation des normes en vigueur et l'effectivité des dispositifs de prévention. Sur le terrain, nous sommes témoins d'une logique d'invisibilisation des risques. Les acteurs de la prévention travaillent en silo. En France, le réseau des acteurs territoriaux et professionnels est une richesse – parlons aussi des trains qui arrivent à l'heure ! Le problème porte surtout sur l'échange de données autour des bassins d'emploi. Concernant les récents événements autour de l'étang de Berre, on constate que les acteurs locaux de la prévention ont disposent d'informations, mais que des doutes naissent de l'information avec les entreprises. Il n'existe ni instance ni arène où les professionnels et les acteurs de la santé pourraient dialoguer. Nous constatons un mouvement d'invisibilisation des risques.

Nous constatons un second mouvement, celui de la précarisation, qui tend à conduire à une sous-déclaration des risques. Une usine d'embouteillage, appartenant à un groupe international, présente un taux d'intérim de 40 % en production et de 70 % en logistique. Dans une usine, la découpe de poulets est réalisée exclusivement par des tâcherons. Dans une entreprise maraîchère, nous comptons 68 contrats à durée indéterminée (CDI), 180 saisonniers en contrats à durée déterminée (CDD) et plus de 400 saisonniers travailleurs détachés, pour la plupart des Équatoriens.

Le troisième mouvement constaté est celui de la sous-traitance, qui rend très complexe l'application des dispositifs de sécurité : le problème porte non sur l'existence des dispositifs de sécurité, mais sur leur effectivité et sur le contrôle.

Enfin, une certaine logique bureaucratique vient évacuer le débat sur la santé – je dis cela sans volonté polémique. Trop souvent, la culture du seuil est un obstacle au débat. À ce titre, la façon dont la question de la pénibilité a été abordée n'est pas satisfaisante : tant que tel seuil n'est pas dépassé, il n'y a pas matière à discussion. Cela va à rebours de toute logique de prévention, et surtout d'une prise en compte de la dynamique des risques, notamment pour les risques à effet différé.

Un dernier point est particulièrement préoccupant : c'est le mouvement qui tend à transférer les questions de sécurité non seulement aux encadrants de proximité, mais aussi aux opérateurs. Très souvent, il est dit que les opérateurs doivent être responsables de leur propre sécurité, sans que nous leur en donnions les moyens, et sans que l'écart par rapport à la règle de sécurité soit mis en rapport avec les conditions réelles de travail. Lors de nos entretiens, nous nous rendons compte que les écarts aux règles de sécurité sont conscients. Il ne s'agit pas d'un problème de sensibilisation ou de méconnaissance des règles. Certains salariés contreviennent aux règles de manière tout à fait consciente. Le salarié ne peut être le seul responsable de sa propre sécurité, même s'il en est un acteur important.

Que faire, une fois ce constat dressé ? Il convient de rappeler que nous intervenons dans des contextes d'urgence et de forte attente. Lors de nos études, nous constatons que des études ont déjà été réalisées. Ce ne sont pas le diagnostic ou la prise de mesures qui pêchent, mais la traduction des conclusions en un plan d'action concret. Nous insistons sur le sentiment d'impuissance chez certains acteurs de la prévention. C'est l'effectivité même de l'obligation de prévention qui est mise en cause : n'est-ce pas une obligation de second rang ? Si le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) n'est pas rempli, si les FDS ne sont pas à jour, si aucun accord « stress au travail » ou « qualité de vie au travail » n'existe, que se passe-t-il ? Si une réorganisation est pathogène et que des décisions de justice disent que la réorganisation peut être suspendue, que se passe-t-il ? Nous ne sommes plus au stade du diagnostic, mais de la concrétisation d'obligations, clarifiées à plusieurs reprises. Pour reprendre un terme récent, les acteurs de la prévention sont « impuissantés », d'où le développement de stratégies individuelles et non coopératives de préservation de la santé, à un moment où le travail doit être de plus en plus collaboratif. L'industrie connaît donc un mécanisme de prévention de la sécurité qui devient un frein à ce que doit être le travail de demain, pour répondre à de nouveaux défis.

Je vous remercie, et je constate que vous avez peu parlé, en période de grève, des trains qui arrivent à l'heure !

Je distingue dans le titre de la commission d'enquête deux volets, qui, traduits dans notre jargon, seraient ceux de la reconnaissance et de la prévention. La mission des experts CHSCT – experts CSE demain – a été créée en 1982, sur un souhait cher à Jean Auroux, qui était que « l'entreprise ne doit pas être le lieu du bruit des machines et du silence des hommes ». Depuis, nous avons contribué modestement à cette tâche, d'autant que des experts institutionnels font déjà très bien leur travail et que le nombre de nos expertises n'est pas gigantesque. Cependant, nous avons réussi à mettre en lumière un certain nombre d'angles morts dans les dispositifs des entreprises. Nous regrettons que notre travail ne soit pas toujours valorisé et pris en compte. Nous avons fait des recommandations, dans le cadre de la mission « Santé au travail » Lecocq-Dupuis-Forest, sur la façon de prendre en compte nos travaux. Nous sommes dans une situation assez particulière, celle d'une veille sur les évolutions du travail et sur ses conséquences, très en amont des services institutionnels, qui, pour prendre la mesure des problèmes, ont besoin de temps, de statistiques, etc. Nous sommes en lien direct avec les entreprises et les représentants des salariés, notre niveau d'alerte est donc rapide, et les exemples sont nombreux. Nous pourrions gagner beaucoup de temps pour des prises en charge et des actions de prévention si nos recommandations étaient prises à leur juste valeur. Notre travail consiste à sélectionner des connaissances disponibles dans la littérature et à les confronter avec la réalité des situations : nous constatons des angles morts, des éléments invisibles – pas toujours, mais très souvent. Notre mission est d'observer et de mettre en relation des événements.

Je vais d'abord vous parler d'un train qui n'arrive pas à l'heure, puis d'un autre qui arrive à l'heure. Dans une industrie manufacturière, qui utilise pour la production de caoutchouc un « mix » de procédés anciens et de haute technologie, l'employeur propose une réorganisation et consulte donc le CHSCT. Tout doit aller très vite, pour que dans deux mois les équipes puissent passer d'une organisation en 4 fois 8 ou 5 fois 8 à une organisation en 2 fois 12 heures. Cette entreprise présente, assez classiquement, un personnel vieillissant et compte près de 15 % d'inaptitude au travail, principalement des lombalgies. Elle a asséché son bassin d'emploi, puisque les salariés parcourent 50 à 60 km pour se rendre au travail. Cela dit, nous savons, grâce à la littérature, que certaines expositions à des produits chimiques n'ont pas le même effet en fonction de l'état de fatigue, de l'horaire, etc. S'ajoutent des problématiques d'accidents : certains salariés seraient obligés, après 12 heures de travail, de conduire une heure pour rentrer chez eux, puisque le service de car a été supprimé il y a cinq ou six ans. Ce banal risque routier ne sera pas compensé par la limitation de la vitesse à 80 kilomètres par heure sur les routes ! Par ailleurs, je précise que ce passage en 2 fois 12 heures permettait d'échapper au processus de reconnaissance de la pénibilité : il impliquait la fin des équipes alternantes, du travail posté, et ainsi de suite. Ce cas nous montre la coexistence d'un mode d'organisation dont on sait qu'il est néfaste pour les employés et d'un employeur qui respecte toutes les réglementations. Nous ne sommes pas inspecteurs du travail, mais ce fait nous semble poser problème. Il est donc nécessaire d'observer les évolutions du monde du travail et de faire remonter très rapidement les problèmes. C'est bien la rapidité des évolutions qui pose problème.

Je prendrai un autre exemple, celui d'un train qui arrive à l'heure. Un important industriel de l'eau trouve de nouveaux débouchés à l'international et de nouveaux produits. Les contraintes environnementales sont importantes, sa population a vieilli et présente un taux d'inaptitude de près de 20 %. Il doit réorganiser son entreprise pour créer de nouvelles lignes de production, selon de nouveaux processus d'embouteillage. Cet industriel aborde la question différemment : il travaille avec son CHSCT un an à l'avance, travaille avec les experts et les représentants des salariés. L'obsession de l'industriel est que les accidents du travail ou un taux plus important d'absentéisme ne se transforment en incident de production. Il déploie donc les moyens nécessaires pour obtenir un bon niveau de production. Nous glorifions toujours ceux qui vont très vite, mais je pense qu'il faudrait valoriser ceux qui savent prendre leur temps. La question de la prévention, souvent, demande du temps. La logique du CSE a plutôt été de réduire les consultations : certaines raisons sont légitimes, mais a été oublié le fait que, malgré la souplesse des processus industriels, les modifier demande de prendre du temps et d'écouter les salariés. Nous avons beaucoup travaillé avec cet industriel sur la question des meilleures compétences, du type de formation, de la localisation des postes, etc.

Le message que je souhaite transmettre est que les représentants du personnel sont un élément essentiel dans la production et la productivité. Il faut savoir leur accorder une meilleure place dans la prise en compte de la prévention. Deuxièmement, il faut prendre le temps nécessaire pour la prévention et pour faire émerger la conscience des risques nouveaux – nous pourrions être intarissables sur ce sujet.

Je vous remercie pour vos interventions, après toutes ces métaphores ferroviaires. M. le rapporteur va vous adresser quelques questions. Je prendrai ensuite la parole – si le temps me le permet, car des obligations m'obligeront à écourter ma présence.

Je vous remercie de nous avoir présenté votre regard sur les réalités qui intéressent la commission. Les éléments étaient précis, ils alimentent notre réflexion et suscitent des interrogations.

Ma première question est assez générale et porte sur les tableaux de maladies professionnelles, que vous avez finalement assez peu évoqués. Quel est votre sentiment sur la qualité de ces tableaux ? Sont-ils adaptés aux situations que vous rencontrez sur le terrain ? Quelles sont les failles, notamment pour les risques psychosociaux ? J'ai bien retenu qu'il fallait rester attentif à la combinaison des différents risques. Quel est votre regard sur les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et sur leur action ?

En tant qu'experts CHSCT, nous avons assez peu de prise sur la question. Nous sommes plutôt des utilisateurs. Ces tableaux associent, de manière générale, une exposition à une pathologie. Toutefois, ce dispositif fonctionne assez peu et un diagnostic des tableaux serait nécessaire. Le meilleur acteur pour les maladies professionnelles est le médecin du travail, avec lequel nous sommes en constante relation. Mais les médecins du travail ne sont pas non plus exempts de contradictions ; à cet égard, les grandes entreprises ne sont pas toujours les meilleures. Une entreprise de 3 000 salariés est confrontée à de l'amiante en place, 2 000 d'entre eux sont potentiellement exposés lors des travaux de maintenance. L'entreprise a fait des diagnostics satisfaisants et a mis en place des modes opératoires de protection. Cependant, ces modes opératoires ne sont pas très réalistes, à cause du peu de temps disponible. Une intervention peut durer quinze minutes, alors que se mettre en protection amiante prend trente minutes avant et après l'intervention. L'entreprise a mis en place tout le nécessaire. Cependant, pour des impératifs de rentabilité, qu'il y ait de l'amiante ou non, il faut examiner cinq appareils par jour, d'où des arrangements entre opérateurs et contremaîtres, qui sont plus ou moins conciliants.

Pour en revenir aux médecins du travail, ces 3 000 salariés sont couverts par 300 médecins du travail différents. Dès lors, aucun médecin n'a un regard un tant soit peu affûté sur l'amiante. Tel médecin suit cinq patients potentiellement exposés, tel autre dix patients, etc. Nous menons donc des enquêtes auprès de ces médecins. Ils nous disent que les deux tiers des salariés n'ont reçu strictement aucune information de l'entreprise et se débrouillent avec leurs collègues. Voilà la réalité : ils se débrouillent ! Les niveaux d'exposition, dans cette usine, ont diminué grâce aux heures consacrées à la formation et grâce au décret de 2012, qui a abaissé les taux des VLEP pour l'amiante, même si l'on est loin de la perfection. Cependant, au cours de ces cinq dernières années, aucun médecin n'a envoyé un de ses patients en suivi post-opérationnel à cause de l'amiante. Il est très difficile, pour les médecins du travail, de saisir certaines réalités, d'autant plus que, sur les 2 000 salariés potentiellement exposés à un risque, cinq sont exposés à un premier risque, 100 à un second, 50 à un troisième, etc. Mais aucun salarié n'a été envoyé en post-suivi à cause de l'amiante ! Pourtant, l'examen des courbes de départs montre qu'un grand nombre de salariés partis à la retraite au cours des cinq ou dix dernières années ont probablement été exposés. Les failles de la reconnaissance sont multiples. En l'occurrence, l'entreprise a fait beaucoup d'efforts et n'a pas fait preuve de mauvaise volonté. Lors de la visite médicale, l'employé ne souhaite que recevoir son aptitude ; aucune vision d'ensemble sur un risque particulier ou sur le suivi et la reconnaissance des risques ne peut émerger.

Je souhaite ajouter que les experts CHSCT sont rarement désignés directement pour de telles missions, car désigner une expertise est complexe. Une expertise est demandée soit dans le cas d'une réorganisation, soit dans le cas d'un risque grave. Cependant, pour que l'expertise liée à un risque grave soit déclenchée, il faut déjà avoir fait le travail ! La maladie professionnelle doit déjà être reconnue. Cette tautologie consiste à dire que pour reconnaître la maladie, il faut qu'elle soit reconnue. Dès lors, nous avons peu l'occasion d'être saisis pour une telle question.

Deuxièmement, il peut arriver que nous soyons désignés pour expertiser un sujet et que nous constations un défaut sur un autre point. Dans ce cas, nos expertises étant circonscrites dans le temps, notre rôle est plutôt d'orienter le CHSCT vers les institutions compétentes. Le droit permet cela : un CHSCT est composé d'acteurs de l'entreprise, mais aussi d'acteurs extérieurs, les CARSAT, le réseau de la Mutualité sociale agricole (MSA) pour le réseau agroalimentaire, l'inspection et la médecine du travail, tous acteurs qui pourraient aussi être partie prenante des CRRMP. Cependant, leur présence est souvent très limitée.

Nous sommes donc confrontés à deux obstacles. Premièrement, nous sommes très peu sollicités pour ces questions, car nous ne pouvons intervenir qu'une fois que la maladie professionnelle est déjà reconnue ; nous ne pouvons donc pas participer au processus de reconnaissance. Deuxièmement, les acteurs qui pourraient se saisir de ces questions et apporter une vision transversale sont débordés ; ils ne participent que très rarement aux CHSCT, ou seulement dans certains secteurs tels que la chimie. Il est totalement faux de penser que le risque chimique se cantonne à la chimie ! Une segmentation existe : plus une entreprise suscite le débat, plus le nombre d'acteurs augmente pour traiter les questions soulevées ; moins l'entreprise suscite le débat, moins les leviers existent pour que ce qui n'est pas reconnu puisse émerger.

Je confirme que les cabinets d'expertise sont des utilisateurs des tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Par ailleurs, la reconnaissance de l'exposition aux risques ne porte que sur l'exposition active, celle qui concerne le poste de travail, et non sur l'exposition dite « passive ». Un agent chimique est évalué selon sa toxicité, mais non selon ses voies de pénétration dans le corps, et encore moins selon ses voies de transmission. Il peut être transmis par l'air, par le toucher. Certains salariés, qui ne sont jamais en contact avec un produit chimique car ils portent des équipements de protection individuelle (EPI), sont exposés par le seul geste de s'essuyer le front, car il fait chaud ; ils mettent, ce faisant, le produit chimique en contact avec leur peau. La seule poignée de main, dans une usine, est un vecteur de transmission. Pour être reconnue comme maladie professionnelle, une maladie doit être contractée au poste actif. Les exemples que je viens de citer sont des expositions passives. Voilà un défaut de traçabilité.

Pour qu'un cas de maladie professionnelle soit reconnu, il faut que l'employeur ait une traçabilité de l'exposition. La perte de la traçabilité d'exposition est donc problématique. De plus, il n'y a aucune obligation de conservation des FDS, alors qu'elles sont des preuves de l'utilisation des produits dans l'entreprise. Les tableaux de maladies professionnelles existent, mais pour réellement caractériser l'exposition comme professionnelle, il n'y a plus de moyens pour tracer cette exposition au sein de l'entreprise.

La question de la traçabilité est au coeur de nos investigations. Nous constatons un phénomène de sous-déclaration et de sous-évaluation des maladies professionnelles. Hier, il nous a été rappelé que les maladies professionnelles les plus déclarées sont les troubles musculo-squelettiques (TMS), très loin devant les autres. Il faut affronter cette réalité. Mais qu'en est-il des autres maladies ? Comment jugez-vous la réalité des risques professionnels au sein des entreprises ? Est-il possible d'entrer un peu plus finement dans ce que recouvre la sous-évaluation qui est admise par tous les acteurs ?

La traçabilité est rendue difficile à cause du délai entre l'exposition et le déclenchement de la maladie, notamment pour les risques chimiques. Vous avez évoqué un certain nombre de failles dans les processus déclaratifs. Que faire pour mieux identifier les lieux les plus producteurs de maladies ? Nous savons que ce sont les employeurs qui sont codifiés dans les déclarations. L'intérim et la sous-traitance viennent compliquer la tâche. S'y ajoute la question de l'exposition passive. Comment faire pour réellement identifier les postes de travail producteurs de maladies ? Pensez-vous qu'il y a là une faille dans les dispositifs ? Que pourrions-nous faire ?

Je souhaite apporter un complément au débat. Mes questions étaient assez similaires. Vous avez évoqué le problème lié à la difficulté à entrer dans le coeur du tableau de reconnaissance des maladies professionnelles. Nous n'avons pas abordé la question lancée par M. Dharréville au sujet des CRRMP. Sont-ils capables de reconnaître ces problèmes-là ?

Ma seconde question rejoint celle de M. Dharréville, mais sous un angle différent. L'exposition peut varier d'une personne à une autre pour un même poste, par exemple en fonction de sa capacité respiratoire. Quels sont les moyens d'évaluation, aussi bien par poste que par individu ? L'individu est intrinsèquement acteur de sa santé et de son exposition.

Quant à la multiexposition et au fait de changer de poste, ne serait-ce pas aussi un moyen, du point de vue de l'employé, d'éviter la routine ? Je comprends votre réticence en tant qu'expert et préventeur, mais aux yeux de l'employé, qu'en est-il ?

Pour résumer, voici les trois questions que je souhaite que vous abordiez : les CRRMP, l'individu et son poste, la multiplication des postes.

Concernant votre dernière question, monsieur le président, nous constatons que de nouvelles exigences de polyvalence se voient partout. Les individus sont aujourd'hui producteurs de données. Constatez-vous ce même phénomène chez les salariés, avec une augmentation de la charge mentale ? La polyvalence ne vient-elle pas toucher aux limites d'une certaine capacité humaine de travail, limites que les organisations en place semblent ignorer ?

Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux intervenants, MM. François Cochet et Vincent Jacquemond, tous deux membres du cabinet Secafi. Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les personnes entendues déposent sous serment. Je vous demande donc de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire : « Je le jure. »

MM. François Cochet et Vincent Jacquemond prêtent successivement serment.

Messieurs, vous pouvez aussi répondre aux questions que nous venons de poser. Madame et messieurs, je vous laisse le soin de vous répartir la parole et d'être le plus concis possible, car vous êtes désormais six intervenants.

Je répondrai à la question de la polyvalence par le prisme de la santé au travail. Le terme de polyvalence cache beaucoup de réalités. Nous insistons sur le fait que la personne occupe concomitamment ce qui auparavant constituait plusieurs postes, avec des réalités de travail différentes. Se posent des questions de soutenabilité de la charge. Un grand nombre d'opérateurs sont amenés à accomplir des tâches administratives, en l'occurrence du reporting. Ces tâches, en apparence banales, sont une source de stress. Par ailleurs, la méconnaissance de la langue et de l'écrit au travail est un tabou. Le coût cognitif de la saisie sur des logiciels de gestion et de l'ensemble de ces tâches administratives est largement sous-estimé. Des tâches considérées comme subalternes ou faciles sont une source de pollution. Lors de nos entretiens, un salarié nous parlera moins d'une panne de la machine que du problème de consolidation du logiciel de gestion SAP, et des difficultés générées pour un technicien tel que lui.

Concernant la polyvalence, des mécanismes de préservation collective se mettent en place spontanément et très souvent : pour résumer, les salariés échangent leurs postes. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, surtout quand il s'agit d'une polyvalence équilibrée. Cependant, si cela n'est qu'un moyen de décaler l'exposition dans le temps, c'est un vrai problème ! Une rotation des postes qualifiés de « doux » ou d'« intenses » est en effet une façon de préserver la santé. Toutefois, il ne faut pas seulement décaler, il faut agir. Très souvent, la polyvalence est un mécanisme qui n'agit pas sur le risque, mais le laisse perdurer, si bien qu'une même personne, à terme, sera confrontée à des problèmes de genou, de canal carpien, etc.

Concernant l'évaluation, il est important d'individualiser le risque, mais aussi de le restituer dans des parcours. Si nous croisons la question des substances, celle des rythmes, celle des états de fatigue, etc., nous créerons une usine à gaz absurde. En revanche, des études montrent que des parcours permettent de lier des situations individuelles à une certaine représentativité : transport routier, travail de nuit, etc. Le danger est d'essayer de passer au tout quantifiable. En revanche, concernant les risques psychosociaux, ce n'est pas parce qu'il est difficile de les quantifier que l'on ne peut pas les qualifier. Il ne faut pas attendre qu'un seuil soit franchi pour agir. Une fois le seuil franchi, le travail d'évaluation que l'on nous demande ne peut se déployer à une grande échelle ; or, si nous prenons le temps d'agir, nous pouvons mener des actions qui concerneront des millions de salariés. Les préventeurs DRH disent passer leur temps à faire du reporting, sans pouvoir mettre en place des actions et sans pouvoir se rendre sur le terrain.

La question de la complexité du travail est mal comprise dans les entreprises ; c'est en partie lié à la faiblesse de la formation des dirigeants sur les sciences sociales en général et l'action du travail en particulier. Le rapport de 2008 de M. William Dab sur la formation des managers et ingénieurs en santé au travail le souligne clairement. Cette faiblesse est flagrante. Au sein des CE et CHSCT, nous mesurons l'ampleur des malentendus. Dans une intervention récente, nous avons essayé de mettre en lumière l'extrême complexité du travail dans certains centres d'appels. Les salariés doivent mémoriser toutes les offres successives de leur entreprise, puisque chaque client peut appeler pour une offre acceptée il y a six mois, un an, deux ans, etc. La dirigeante ne comprenait pas nos propos, car elle est polytechnicienne : plus les cas sont complexes, plus elle est heureuse. Le malentendu était patent, elle ne comprenait pas que la complexité pouvait entraîner une souffrance au travail. Nous avons dû lui montrer, par des statistiques, qu'il fallait trois clics pour atteindre chaque écran utile et que tous les autres n'étaient qu'une lourdeur du logiciel. Elle a alors commencé à comprendre que demander de la complexité à ses salariés est une chose, leur donner les moyens d'y faire face en est une autre. Dès lors la maîtrise ne peut plus être individuelle, elle doit passer par un processus collectif. Nous voyons qu'il n'y a que plusieurs cerveaux qui peuvent maîtriser cette complexité. Les organisations du travail doivent prendre cela en compte.

J'en viens donc à l'évaluation. La contradiction est patente entre une évaluation, qui est strictement individuelle, et le fait qu'un travail réussi et bien vécu ne peut être que collectif. Ce point est source de très grande difficulté. Quand arrive la période des évaluations, managers comme salariés ont la boule au ventre. Les outils de mesure sont dépassés, ils mesurent des performances individuelles, quand la réussite du travail ne peut être que collective. Cette difficulté permet de lier la question de la complexité à celle de l'évaluation, qui est en grande partie obsolète.

La méconnaissance du travail est réelle. Certes, la polyvalence est plus grande. Cependant, le fonctionnement de l'homme au travail est méconnu et la complexité antérieure est déjà sous-estimée. Les tâches à accomplir, pour un salarié donné, sont présentées successivement, ce qui ne correspond pas à la réalité. Les tâches sont entremêlées et le salarié passe son temps à interrompre l'une pour passer à l'autre, d'où il naît des contradictions permanentes contraires à la sécurité des salariés et la qualité de la production. Une application numérique a été proposée aux contremaîtres d'une usine pour leur éviter des allers et retours incessants entre le terrain et les bureaux afin de saisir des données, la tablette étant censée pallier cet inconvénient. À mes yeux, voilà un modèle totalement erroné du travail. Marcher pour revenir dans son bureau, c'est aussi réfléchir, prendre du recul, se reposer un peu mentalement. Avant de dire qu'il s'agit d'une tâche inutile, d'un temps mort, demandons leur avis aux salariés ! Ce n'est peut-être pas du tout le cas. Sous prétexte de trouver un outil sympathique, les équipes sont constamment sous pression et ne peuvent prendre du recul. Nous constatons que beaucoup d'applications sont actuellement proposées pour simplifier l'organisation du travail, mais sur la base d'une méconnaissance totale de ce qu'est le fondement du travail humain. Elles peuvent à terme avoir des effets pervers considérables, et il nous faudra être vigilants.

Concernant l'identification des postes à risque, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à votre question, tout comme mes collègues. Nous sommes des acteurs de terrain, loin des logiques institutionnelles. L'acteur essentiel sur ce point est souvent le médecin du travail.

La question de la traçabilité est très complexe, car elle concerne des problématiques de lieu et de temps. Je souscris aux propos de mon collègue, il ne faut pas courir après la chimère du tout quantifiable. De plus, nous sommes souvent sollicités pour expertiser des problèmes du passé ; entre-temps les situations ont changé. Comment savoir, dans une entreprise, ce à quoi un salarié était exposé ? Comment définir les produits chimiques, procédés de travail, modes d'organisation qui étaient alors en vigueur ou utilisés ? Le travail est considérable, mais nous le faisons, et nous allons interroger les retraités ; ils nous disent que les ateliers ont changé dix fois de production. Le salarié lui-même se souvient difficilement des éléments importants, d'autant que, cinq ans auparavant, il n'avait pas conscience de leur importance. Je ne sais si nous trouverons une solution adéquate, mais la question mérite d'être posée. Les médecins du travail eux-mêmes doivent s'approprier les dossiers, les comprendre, surtout quand ils sont nouveaux et ne suivent les salariés que depuis un ou deux ans.

Je reviens sur un point épineux, rapidement évoqué : la contradiction entre ce que nous vivons collectivement et la reconnaissance individuelle de la pathologie. Il ne peut en être autrement : telle personne est indemnisée et pas telle autre, malgré une exposition égale. Quand je fais mes courses dans un supermarché et vois à quelle organisation sont soumises certaines caissières, je me dis : « 30 % de TMS dans cinq ans. » Et j'espère qu'elles ne resteront pas cinq ans ! Le diagnostic peut être très vite posé. Le monde évolue considérablement. Je n'ai donc pas de meilleure réponse à donner à votre question. Les dispositifs doivent être remis à plat, et nous, acteurs de terrain, sommes prêts à contribuer à cette tâche.

Concernant l'évaluation, la perception que chacun peut avoir de l'exposition n'est pas simple. Elle peut être collective, mais très différente individuellement, notamment pour les risques à effets différés tels que l'exposition à des cancérigènes. Les biais de représentation peuvent être immenses, et partagés aussi bien par les employeurs que les salariés. Il ne s'agit pas que d'une minimisation des risques par les employeurs. Les salariés sont parfois autoconvaincus que leur situation de travail ne va pas forcément dégrader leur santé sur le long terme. Les phénomènes psychiques à l'oeuvre ont été décrits. Il est très compliqué de se lever le matin et d'aller travailler en sachant que l'on va se faire empoisonner. Il est alors plus confortable de se dire que le risque cancérigène est maîtrisé, quand bien même la réalité est autre.

Cette difficulté d'appréciation du risque peut être réduite grâce à des actions de formation du côté des employeurs ; mais, du côté des salariés, on constate que beaucoup d'éléments viennent minimiser le risque. Un consensus sur la maîtrise du risque s'installe, le danger n'est donc pas mis en avant auprès des salariés. Trente ans plus tard, un cas de cancer ne sera pas mis en relation avec l'exposition professionnelle. Cependant, des études épidémiologiques montrent par la suite qu'il s'agit d'un phénomène d'ampleur, qui n'a pas été maîtrisé en amont. L'une des clés réside dans la manière de réaliser l'évaluation des risques professionnels, en particulier pour tous les risques à effets différés. Avoir la possibilité d'un regard externe est essentiel, un regard d'experts, qui ont un point de vue indépendant par rapport à certains consensus aveuglants installés dans les entreprises.

Vous avez évoqué le décalage entre la connaissance des règles de sécurité et l'application de ces règles par les salariés. Vous venez d'avancer l'une des explications possibles de ce décalage. La deuxième question porte sur le domaine de la sous-traitance et de l'intérim, de l'externalisation du risque, organisée par un certain nombre de grands donneurs d'ordre. Comment envisagez-vous ces problématiques ?

Je suis obligé de vous quitter. Je vous laisse donc entre les mains expertes de M. le rapporteur, et donc entre experts !

Merci, monsieur le président. Notre droit actuel et l'organisation des entreprises permettent-ils réellement une prise en compte du risque pour les intervenants qui ne sont pas des salariés directs de l'entreprise donneuse d'ordres, mais sont exposés aux mêmes risques ?

J'accueille notre nouveau président de séance, M. Brahim Hammouche.

M. Brahim Hammouche remplace M. Julien Borowczyk à la présidence.

Ma troisième question porte sur la polyvalence, qui implique d'étudier les qualifications et la reconnaissance des métiers. Un certain nombre de limites doivent être posées à la polyvalence pour ne pas créer des risques et des troubles supplémentaires.

J'ajoute une quatrième question. D'après vous, le taux de licenciement pour inaptitude peut-il être un bon indicateur sur les politiques de santé au travail menées par les entreprises ?

Je réponds à la première question. Je vous relate une anecdote récente, sur une mission concernant l'exposition à la créosote. Les consignes de port d'EPI étaient très claires, pour des chantiers extérieurs où il est très difficile de capter ou d'aspirer les produits dangereux. Le risque était sous-estimé par tout le monde. Comment expliquer, dans ces conditions, qu'il faut porter des masques, des combinaisons chimiques, etc., quand il fait très chaud, alors qu'il est dit aux salariés qu'il n'y a pas de risque cancérogène au vu du faible taux d'exposition ? Si bien que sur le chantier toutes les mesures adéquates n'étaient pas prises, aussi bien pour le port des EPI que pour la transmission par contact avec des outils souillés. On ne peut pas demander à des salariés d'appliquer des normes de sécurité, toujours vues comme des contraintes et un frein dans leur activité, si on ne leur donne pas les moyens de comprendre quels risques exacts sont concernés. Souvent, les formations obligatoires au risque chimique se transforment en formation au port des EPI. Les pathologies sont très peu évoquées. Ce décalage n'est pas favorable à l'application des règles.

Des méthodes de mesure différentes permettent d'observer différemment l'exposition. Lors de l'une de nos missions, tout le monde tenait l'exposition pour minime tant qu'elle était mesurée en ambiance, dans l'air. Dès que des mesures biométrologiques ont été réalisées, grâce à des prélèvements urinaires qui ont montré des traces du produit dans l'organisme, tout le monde a changé de regard.

Sur le sujet des donneurs d'ordres et des sous-traitants – ce que nous appelons les angles morts de la prévention –, nous sommes peu mandatés. Souvent, l'inspection du travail alerte. Lorsque nous nous rendons dans des entreprises, nous posons des questions sur d'autres sujets, par exemple sur les méthodes de nettoyage. Nous connaissons souvent la réponse. Dans les entreprises de produits chimiques, l'information sur les risques n'est souvent même pas donnée aux personnels qui nettoient !

Concernant le port des EPI, j'ajoute que ces équipements nuisent parfois à la protection contre l'exposition à d'autres risques. Je prendrai un exemple concret. Dans la métallurgie, certains salariés qui réalisent des traitements de surface sont exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR). Ils portent donc des combinaisons chimiques contre le contact cutané. Cependant, ils travaillent près de bains, de fours et d'étuves chauffés à 190 °C. Cette chaleur rayonnante expose le corps à des températures élevées, qui déclenchent une sudation importante pour que le corps garde sa température interne biologique. Cependant, pour que la sudation soit effective, la sueur devrait pouvoir s'évaporer à travers la combinaison ; or l'EPI ne permet pas cette évaporation. Le salarié ne peut supporter la chaleur, il enlève donc la partie haute de son EPI. Et l'employeur de se plaindre de devoir acheter des équipements qui ne sont pas portés… Cependant, c'est bien l'employeur qui a fait une évaluation pour le risque chimique d'une part, pour le risque thermique d'autre part, et qui n'a pas envisagé l'adaptation nécessaire due à un effet cumulé.

Les organisations de travail polyvalentes ou l'intérim sont de plus en plus développés. Toutefois, aucune étude préalable dans les entreprises n'est menée pour réévaluer l'exposition au risque au sein de ces nouvelles organisations. Ce que nous appelons les « barrières de sécurité » – comme le temps de formation aux équipements de protection – sont dimensionnés par rapport au niveau de risque ; lorsque l'organisation du travail change, ces barrières doivent être revues et le temps de formation adapté. Cela n'est pas du tout pris en compte dans les entreprises. L'entreprise suit une dynamique rapide, mais l'évaluation des risques et les mesures de protection sont figées.

Ces contradictions viennent très souvent du décalage qui existe entre la règle de sécurité et l'objectif de production. C'est aussi simple que cela ! Voilà la cause majeure des prises de risques. Dans une entreprise de logistique, de nouveaux chariots élévateurs, plus sûrs, viennent aider la manutention. Ces robots sont plus lents ; en cas de retard, un salarié préfère utiliser un chariot plus dangereux et plus rapide pour tenir la cadence. Quant à l'exemple du souffleur et de l'étiqueteur, le souffleur réalise son test de contrôle du découpage sous le dispositif d'inhalation de vapeur prévu à cet effet, tandis que l'étiqueteur, lui, réalise ses mesures dans un local, pour éviter les bruits. L'étiqueteur privilégie donc le calme auditif, mais son local fermé lui impose des inhalations importantes. Les différents risques entrent en contradiction.

Concernant le troisième point, nous constatons toute l'importance de la dimension préventive du métier. Le métier a ses qualifications, ses connaissances, ainsi que des connaissances de protection de soi. Le meilleur préventeur, c'est le collègue. C'est lui qui vient donner du sens à la règle de sécurité édictée, pour être opérationnel et travailler en toute sécurité. La transformation du travail est bouleversante, car elle transforme les métiers. La sociologie s'est développée dans les années 1930 pour observer ce phénomène. Les conventions collectives et les classifications étaient une réponse aux industries de séries, pour produire comme pour respecter la santé des travailleurs. La question se pose à nouveau aujourd'hui, avec l'éclatement des métiers, et donc des règles de sécurité et de préservation de la santé qui leur étaient associées.

Quant à l'indicateur de licenciement pour inaptitude, nous ne voyons pas la masse des salariés qui sont partis, saisonniers, détachés ou en intérim. Je vous ai cité un exemple où une entreprise employait 68 personnes en CDI, 180 saisonniers et 400 travailleurs détachés : sur une année nous compte 12 accidents du travail pour les CDI – ce qui est exorbitant –, quatre chez les saisonniers et aucun chez les travailleurs détachés ! Nous parlons d'accidents déclarés. La méconnaissance des réalités est ici patente. La question de la santé au travail se règle par l'exit : s'il n'y a pas de voice, il y a exit.

Pour compléter la réponse sur les indicateurs, je dirais qu'il n'y a pas de bon indicateur, mais seulement un bon usage des indicateurs, qui consiste à en discuter avec les représentants du personnel. C'est ainsi que l'on évite de dire des âneries. Concernant les risques psychosociaux, certaines entreprises mettent en place des numéros verts ; les CHSCT veulent donc savoir quel est le taux d'usage de ces numéros. Un grand nombre d'appels aux numéros verts, est-ce bon ou mauvais ? Nous ne pouvons savoir sans en débattre. Certains prestataires s'organisent pour que personne n'appelle. Nous pourrions croire que la situation est bonne, mais, en fait, personne n'a rappelé l'existence ou les règles d'usage de cet outil, qui est sous-utilisé. L'indicateur n'est donc pas pertinent.

Concernant l'inaptitude, je partirai aussi d'un exemple. Dans l'une de nos missions, un directeur des ressources humaines (DRH) dit avoir déclaré un malaise au travail et se dit surpris car la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) conteste et refuse une prise en charge. Il pense avoir été vertueux en déclarant l'accident du travail et se voit mis en question. Dans une autre entreprise, une crise de nerfs a lieu, un conflit très violent entre une salariée et sa cheffe ; la première fait des alertes depuis deux ans sur le comportement de la seconde, mais n'est jamais écoutée ; cela finit par des cris au téléphone, la salariée est emmenée par les pompiers, et la cheffe écrit dans le rapport d'accident du travail : « Crise de nerfs sans aucun lien avec le travail. » Les pratiques sont si différentes, en amont des entreprises, tout comme les réactions du corps social et des caisses primaires, que comparer sèchement des indicateurs n'est pas très pertinent. Il faut plutôt créer les conditions d'un débat pertinent sur ces indicateurs, au sein, aujourd'hui, du CHSCT, et je l'espère, demain, du CSE, y compris au niveau central, et avec le président. J'ai beaucoup écouté les paroles de Mme Pénicaud, la ministre du travail, qui a beaucoup insisté sur le fait qu'en réunissant toutes les prérogatives dans une seule instance et au niveau central, les dirigeants seraient obligés de s'intéresser aux conditions de travail et à la santé au travail. Je souhaite qu'elle soit prise au mot. Mais je crains que, dès que ces sujets arriveront à l'ordre du jour, le président ne les délègue à son DRH, sous prétexte de s'occuper de choses sérieuses. Toutefois, ces CSE seront peut-être l'occasion, pour les dirigeants, d'apprendre et de se former sur ces questions : le débat pourra avancer. Quoi qu'il en soit, on ne peut séparer les indicateurs de leur usage social.

Je suis désolé, monsieur le député, que nous ne puissions répondre plus précisément à votre question. Je souscris totalement à ce que vient d'exposer M. Cochet sur les indicateurs : il faut les construire dans l'entreprise. La question est complexe : faut-il des indicateurs à l'échelle de l'entreprise ou seulement des indicateurs généraux ? Voilà un vrai sujet. Dans un métier relativement stable, où l'on restait pour la vie, nous avons constaté que soit les salariés partaient dans les premières années, avec des licenciements pour inaptitude dans les cinq ans, due par exemple au travail de nuit, soit ils restaient. Mais le taux d'inaptitude était assez faible. Dans une autre entreprise, cette fois du bâtiment, où les inaptitudes sont fortes, il n'y avait quasiment pas de licenciement pour inaptitude, car les moyens de sortie étaient ailleurs. Il n'existe pas d'indicateur unique. Il faut former, construire dans le dialogue les bons outils de mesure, capables de refléter la réalité.

Les CHSCT sont responsables des prestataires extérieurs, des sous-traitants. Ils peuvent agir, mais malheureusement ils n'en ont pas les moyens. Cette question est très souvent posée par les représentants du personnel, dont le champ d'investigation est trop large. Cela n'est pas pris en compte dans les seuils. Je reprends l'exemple de l'usine d'embouteillage : nous comptons 60 intérimaires employés à plein temps et un nombre conséquent de prestataires extérieurs, lié à la construction d'une nouvelle ligne, une siroperie. 350 personnes sont présentes sur le site et les moyens de prévention sont dimensionnés pour 140 salariés. Pourquoi la réalité de l'organisation du travail n'est-elle pas prise en compte ? Cette question s'est déjà posée à la fin du XIXe siècle, où le directeur d'établissement avait autorité sur l'ensemble des travailleurs, même si certains n'étaient pas directement salariés de l'entreprise. Nous revivons des questions posées et réglées il y a quatre-vingts ou cent ans. La sous-traitance ajoute une charge supplémentaire aux représentants du personnel, à laquelle aucun moyen n'est alloué ; or, dans le cadre du CSE, la question des moyens est plus que posée.

J'ai été surpris que vous n'abordiez pas davantage ces questions, notamment celle de la participation de l'instance au financement des études. Ce sera notre dernière salve de questions.

Est-il facile d'obtenir la mise en place, dans les entreprises, de protections collectives, quand celles-ci sont plus efficaces et moins contraignantes que les protections individuelles ? Les outils à disposition des IRP sont-ils suffisants ?

Ma deuxième question porte sur la médecine du travail. Faut-il la réorganiser ? Deux systèmes cohabitent aujourd'hui. Les organisations syndicales évoquent souvent la question de l'indépendance de cette médecine. Comment ces services pourraient-ils avoir une organisation territoriale plus efficace ? Certaines organisations proposent d'en faire une sorte de service public, sous l'égide, peut-être, de la sécurité sociale.

Enfin, concernant l'exposition des salariés et la difficulté de reconstitution des parcours, certaines associations aident à cette tâche. Comment les aider ? Des systèmes pourraient-ils être mis en oeuvre en amont ? Le dossier médical partagé pourrait-il être une piste ? Voilà trois questions conséquentes, malgré le peu de temps qui nous reste.

Je souhaite compléter la question sur les indicateurs et faire le lien avec le CSE. Les inquiétudes sont réelles. En effet, le CSE est aussi un pari pour avoir une vision plus globale de la santé au travail, comme le disait M. Cochet. Certaines mesures tiennent parfois du mirage. La fameuse base de données économiques et sociales (BDES) fonctionne bien pour les liasses fiscales, qui sont semblables entre une PME et un grand groupe. Pour les matières qui nous occupent, c'est une coquille vide. Les acteurs doivent débattre pour en faire un outil efficace. Peut-être ai-je tort, et peut-être que le débat social fera progresser le contenu de cette BDES.

Quant aux protections collectives, il s'agit d'une obligation ! L'un des intervenants évoquait la directive-cadre de 1989 et les neuf principes généraux de prévention, qui placent au sommet des priorités la protection collective. Beaucoup d'efforts ont été faits. Les protections individuelles restent relativement indispensables, mais beaucoup d'améliorations sont constatées, malgré certaines contradictions déjà évoquées pour des risques cumulés. La mise en oeuvre de la prévention collective est plus difficile, car elle demande temps et réflexion pour établir les bons diagnostics – sans parler des investissements nécessaires. C'est cela qui pêche le plus, tout va très vite ! Je reprendrai l'exemple de l'entreprise qui a mis un an pour construire son projet de nouvelle ligne de production. Les protections collectives ont été complètement intégrées au projet, ne serait-ce que pour protéger les produits : les lieux accessibles aux salariés ont été circonscrits, pour sécuriser la production et protéger les hommes et certains produits.

Indépendamment de son statut, surtout en cas de surveillance de risques spécifiques, la médecine du travail doit aussi avoir du temps pour échanger. Les entreprises sont de plus en plus disséminées spatialement, elles fonctionnent de plus en plus en réseaux. Les risques se répètent d'un lieu à l'autre, et les médecins du travail doivent pouvoir croiser les informations dont ils disposent. Nous sommes dans une société de l'information, mais nous constatons que ce n'est pas toujours la bonne information qui est partagée. De vrais efforts sont nécessaires.

Le code du travail précise clairement que, dans les neuf principes généraux, priorité doit être donnée aux protections collectives ; or les entreprises donnent plutôt la priorité aux EPI et très peu de débats ont lieu sur les protections collectives. En effet, un tel débat pose la question de l'organisation du travail, de la polyvalence, des cadences, etc., sujets éminemment complexes. On ne peut demander aux représentants du personnel de jouer pleinement leur rôle sans renforcer leur pouvoir d'action dans ces domaines.

À l'heure où l'autorégulation en matière alimentaire a montré ses failles, peut-on croire qu'il en sera autrement pour la santé au travail, au vu des enjeux économiques concernés ? Non. C'est, certes, un problème de diagnostic, mais surtout un problème de traduction dans les faits et d'effectivité d'un ensemble de dispositifs – suspension, droit de veto – qui font qu'une autorité peut assurer un contrôle. Nous avons très peu parlé d'un certain acteur, l'inspection du travail. Voilà qui est révélateur de son absence.

Concernant les difficultés à mettre en place des protections collectives, je distingue ce qui relève de la technique de ce qui relève de l'organisation. Si la nécessité des mesures et la nature des risques sont clairement exposées, malgré la question des moyens, le débat se déploie et les mesures sont prises. Pour ce qui touche à l'organisation, je partage le constat de mes collègues : toucher à des compromis difficilement obtenus est source de frictions.

Concernant la traçabilité et le suivi des expositions, depuis la mise en place des différents dispositifs de pénibilité en 2012, nous avons perçu un recul pour les expositions aux produits chimiques et cancérogènes. Des obligations de traçabilité ont été reportées sur la fiche de pénibilité, qui finalement a disparu. L'employeur n'a plus l'obligation de transmettre des éléments de traçabilité de l'exposition. Nous connaissions aussi les limites du dispositif antérieur, sa lourdeur et sa faible mise en oeuvre dans des procédures. Cependant, il semble nécessaire de réintroduire cette obligation, sans les lourdeurs du passé. L'évaluation de l'exposition au poste devrait être plus transparente, transmise au médecin et au salarié, sans forcément instaurer un dispositif hyper individualisé, lourd à mettre en place. Ainsi, une trace existerait pour des diagnostics ultérieurs. Aujourd'hui, des mesures sont réalisées mais les salariés n'ont pas accès aux valeurs obtenues ! Ils n'ont aucun moyen d'accéder aux résultats des mesurages obligatoires réalisés par l'employeur. Demain, quand ils développeront des pathologies, comment savoir à quel produit ils auront été exposés s'il n'y a pas de traces ? La seule obligation de transmission se trouve dans les dossiers médicaux ; mais sont-ils seulement transmis aux salariés lors de leur départ de l'entreprise ?

La protection collective technique, utilisée pour les expositions au risque chimique, est la meilleure. Cependant, nous constatons que, souvent, les protections collectives mises en place dans les entreprises sont conçues sans connaissance réelle des modes d'ingestion de l'agent chimique. Pour un agent chimique qui se transmet par voie aérienne, si la protection collective n'a pas été conçue en considérant l'ensemble des voies aériennes de transmission au sein de l'entreprise, elle devient inefficace. Seule une connaissance de la nature de l'agent et de l'ensemble de ses modes de transmission autorise la conception d'une protection collective efficace. De plus, les installations techniques elles-mêmes sont mal connues. Certaines entreprises ne font pas appel à des bureaux d'études extérieurs spécialisés et construisent elles-mêmes leurs dispositifs de protection collective ; l'effet est alors nul. Je donnerai un exemple concret. Certains dispositifs d'extraction de l'air sont mis en place au poste de travail ; cependant, l'exposition du salarié concerne toute la chaîne de production, notamment le transport du produit, pour lequel il n'y a aucune protection ; le salarié n'est alors pas protégé.

Je vous remercie pour l'ensemble de vos réponses à nos questions. Elles nous aident à aller plus avant dans nos travaux. Vous avez parlé de compromis : voilà le noeud du problème. Il faut trouver un compromis entre exposition et protection, entre transparence et rétention de l'information. Il faut trouver un équilibre en faveur du mieux, du plus près et du plus adapté. Le bon indicateur est certainement celui qui est coconstruit, au plus près de la réalité, et qui ne découle pas seulement du concept. Je vous remercie pour cet échange, ainsi que M. le rapporteur.

L'audition s'achève à 15 heures 15.

————

Membres présents ou excusés

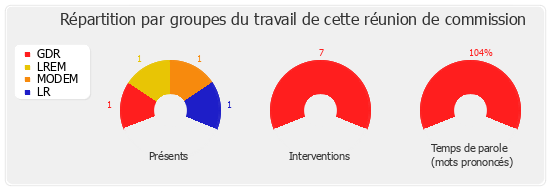

Réunion du jeudi 19 avril 2018 à 13 heures

Présents. – M. Julien Borowczyk, M. Pierre Dharréville, M. Brahim Hammouche, M. Frédéric Reiss

Excusé. – Mme Hélène Vainqueur-Christophe