Mission d'information sur la résilience nationale

Réunion du jeudi 22 juillet 2021 à 10h40

Résumé de la réunion

La réunion

MISSION D'INFORMATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS SUR LA RÉSILIENCE NATIONALE

Jeudi 22 juillet 2021

La séance est ouverte à dix heures quarante.

(Présidence de Mme Sereine Mauborgne, vice-présidente de la mission d'information)

Notre mission d'information a tenu à bénéficier, dès ses débuts, de l'éclairage de spécialistes.

Monsieur Keller, vous nous décrirez, dans votre approche des risques systémiques, les stratégies de résilience en lien avec le changement climatique et la raréfaction des ressources.

Monsieur Ribault, vous avez récemment publié Contre la résilience, un ouvrage fondé sur une analyse détaillée des suites de la catastrophe de Fukushima. Vous y décrivez, en les dénonçant, les usages qui sont faits de la notion de résilience pour amener les personnes à une forme de résignation, voire de soumission.

Monsieur Vinet, vos travaux ont porté notamment sur les risques d'inondation et de submersion marine. Vous avez publié en 2018 un livre qui n'a pas tardé à entrer en résonance avec une actualité dont nous nous serions volontiers passés : La grande grippe - 1918, la pire épidémie du siècle.

Je propose que chacun d'entre vous commence par exposer ses travaux et ses analyses sur les notions de risque et de résilience. Nous poursuivrons les échanges sous la forme de questions et de réponses.

La résilience nationale s'inscrit dans un champ différent de celle des matériaux, de la résilience écologique ou encore de la résilience psychologique au sens où l'entend Boris Cyrulnik.

Je traiterai ici de la résilience de systèmes socio-écologiques, c'est-à-dire d'hommes et de femmes en interaction avec le milieu naturel et les ressources qu'il fournit. Le format de cette table ronde ne permettra pas d'explorer ce sujet, d'une importance pourtant critique pour notre avenir, dans toute sa complexité.

Le terme de résilience reste mal compris car trop souvent employé à mauvais escient. Certains promeuvent ou attaquent ce concept sur la base de quiproquos ou de conceptions caricaturales, dans certains cas même erronées, au service d'objectifs en réalité contraires à la résilience. Il n'existe pas plus de définition unique et officielle de cette notion que de consensus sur la façon de l'évaluer ou de la développer.

Je synthétiserai d'abord les caractéristiques cardinales de la résilience, sur lesquelles s'accordent les spécialistes, puis j'expliquerai ce qui la rend essentielle à l'échelle des territoires, voire des pays, avant de mentionner les risques que comporte sa mauvaise utilisation, délibérée ou non.

Pourquoi avons-nous, aujourd'hui plus que jamais, besoin de résilience ? Commençons par un état des lieux des risques qui nous menacent. À notre horizon se profilent des crises majeures découlant des effets délétères de certaines activités humaines.

Verkhoïansk, le point le plus froid de notre planète, avec une température moyenne en janvier de -46 °C et une température annuelle moyenne de -15 °C, a enregistré, en juin 2020, un record de chaleur à 38 °C, battu le mois dernier par un nouveau pic à 48 °C. Il y a peu, il a fait 50 °C au Canada. L'an dernier, en Australie, des incendies ont réduit en fumée une surface de la taille d'un tiers de la France. Nous observons des amplitudes et des précipitations sans précédent et sortons à grande vitesse de la zone de stabilité climatique qui a rendu possible, voici douze mille ans, l'avènement de nos civilisations.

Notre niveau actuel de mobilisation ne correspond pas au dixième de ce que réclameraient les enjeux. Les climatologues ont annoncé, dès la fin du siècle dernier, les désastres que nous observons actuellement. La mauvaise nouvelle est que cela a été plus vite qu'anticipé. Peu importe ce que nous tenterons, nous subirons des disruptions hydro-climatiques à l'origine de problèmes graves. L'état des nappes phréatiques et des glaciers se dégrade. Les extrêmes sont plus fréquents. Dans vingt ans, nous aurons à Paris plusieurs jours par à 50 °C. La hausse des températures en France compromettra de nombreuses récoltes dans un proche avenir. Des arbres dépérissent. Nous devons nous attendre à des pénuries d'eau. Ces bouleversements se ressentiront dans les domaines énergétiques, sanitaire et alimentaire, mais aussi sur l'ordre public et la défense nationale.

La biodiversité est en chute libre. Près de 70 % des vertébrés de la planète ont disparu depuis 1970. En France, un tiers des oiseaux des campagnes se sont éteints en quinze ans. Les populations d'insectes s'effondrent. Notre système actuel de production agricole épuise nos sols. Nous devons réinventer notre culture alimentaire sous peine de condamner nos enfants à des tragédies telles que des pénuries, des désastres sanitaires ou encore des conflits.

Face à ces détériorations funestes, notre société se vautre dans des postures d'arrogance. Les dirigeants, comme le grand public, sous-estiment systématiquement nos fragilités. La plupart des élus et des médias de masse refusent d'assumer leur rôle pourtant crucial dans la prise de conscience.

Notre vulnérabilité vient aussi des risques cyber, de plus en plus effarants, puisqu'ils n'épargnent aucune institution privée ni publique. La crise sanitaire a révélé la dépendance de la France, en matière d'approvisionnement en toutes sortes de marchandises, vis-à-vis de pays étrangers, en particulier asiatiques. Tous nos grands projets de transition énergétique requièrent l'importation massive de ressources que nous sommes incapables de produire nous-mêmes.

La majorité des activités économiques dépend des transports, qui fonctionnent à 95 % au pétrole. Notre système agroalimentaire est ultradépendant au pétrole bon marché. Il a besoin d'intrants – à base de pétrole–, des semenciers, mais aussi de subventions, d'une main-d'œuvre saisonnière étrangère à bas coût, de machines tellement sophistiquées que les agriculteurs sont incapables de les réparer eux-mêmes, de produits vétérinaires, d'une chaîne du froid énergivore, de transports lourds, etc. Nous dépendons, en somme, de systèmes opaques et de chaînes d'approvisionnement hors de notre contrôle, accentuant notre vulnérabilité à la moindre rupture de continuité, en France ou ailleurs. La récente obstruction du canal de Suez l'a bien montré.

Ces risques systémiques susceptibles de paralyser des pans essentiels de notre société ne font pourtant l'objet d'aucune anticipation sérieuse. Nous ne sommes pas prêts à les affronter, c'est-à-dire à vivre ensemble, à long terme, dans un monde où l'énergie et les ressources disponibles pour gérer davantage de crises majeures s'amenuiseront rapidement.

La directrice de la stratégie de Totalénergie a prédit, en fin d'année dernière, un défi d'approvisionnement de 10 millions de barils par jour d'ici à 2025, ce que confirme l'Agence internationale de l'énergie. D'après le ministère de l'énergie russe, son pays, qui fournit à l'Europe un tiers du pétrole qu'elle consomme, a atteint son pic de production en 2019. Le déclin de la production de Shell est quant à lui désormais officiel.

Malgré des investissements record entre 2006 et 2014, peu de nouveaux gisements ont été découverts, et le taux de succès des forages est en chute libre. La solution ne viendra pas des hydrocarbures non conventionnels, puisque le pic de leur production ne saurait tarder, s'il n'a pas déjà été atteint. Pour compenser les déficits, il faudrait, d'ici à 2025, mettre en production l'équivalent de trois Arabie saoudite ou tripler l'extraction américaine de pétrole de schiste, un objectif irréalisable. La raréfaction du pétrole engendrera des disruptions majeures, compromettant la croissance économique.

De quels outils disposons-nous pour affronter ces crises ? Les plans d'organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) sont calibrés pour des situations de crises limitées dans l'espace et le temps et non des crises systémiques prolongées, potentiellement définitives, qui remettent en question nos sociétés. La volonté de tout optimiser et l'élimination des stocks ont supprimé nos dernières marges de manœuvre en cas de difficulté. Les populations ne savent plus satisfaire de manière autonome leurs besoins primaires.

La prévention des risques classique s'efforce de prévoir, en amont des risques spécifiques, des dispositifs spécifiques mobilisés par des personnels spécifiquement formés. Avec l'approche par la résilience, radicalement différente, il s'agit de savoir ce que l'on fait en cas d'échec des mesures préventives et d'insuffisance de la gestion de crise. C'est dans de telles situations que l'on peut juger si une société est résiliente. La prévention conçue par les autorités se pense par le haut et rend les populations tributaires des dispositifs envisagés, alors que la résilience repose sur une approche collective favorisant la créativité et l'implication citoyenne.

Je définirais la résilience d'un système comme sa capacité à évoluer continuellement et à résister en cas de crise ou, à défaut, à basculer en mode dégradé en préservant ses fonctions essentielles et son identité, avant de rebondir et de s'adapter pour mieux tenir bon face aux crises ultérieures.

La résilience n'est pas un absolu. Il en existe différents niveaux. Elle ne correspond pas à un aboutissement mais à un processus d'apprentissage et d'adaptation continu, doublé d'une stratégie complémentaire de la prévention des risques. Sa dynamique inclusive amène les citoyens à prendre conscience de la probabilité de crises graves et de leur propre capacité à les dépasser. Le lieutenant général Russel Honoré incitant la population à organiser elle-même une partie des opérations de secours lors de l'ouragan Katrina en fournit un bon exemple.

Sans reporter la responsabilité d'une gestion de crise sur les habitants, la résilience implique d'inciter ceux-ci à mieux se connaître pour atténuer les dégâts et les traumatismes en cas de catastrophe majeure. Décentraliser les décisions, permettre l'auto-organisation et le « réseautage social », ou encore promouvoir la diversité apparaissent comme autant de démarches d'encouragement à la résilience.

Développer la résilience des systèmes socio-écologiques doit relever d'une priorité dans la zone de turbulences où nous sommes entrés. Regarder les risques en face ne signifie pas que l'on doit en faire une obsession. Au contraire, l'anticipation collective engendre une quiétude d'esprit et une confiance à même d'améliorer la cohésion sociale.

La résilience suppose comme objectif clé pour un territoire de passer d'une situation d'hétéronomie, c'est-à-dire de dépendance, à une autonomie pour tout ce qui est vital, notamment l'eau ou la production alimentaire. En France, les aires urbaines disposent aujourd'hui d'une autonomie moyenne de 2 %, ce qui signifie que 98 % des produits consommés y viennent d'ailleurs.

Face aux défis systémiques, il nous faut une résilience globale permettant aux collectivités de tenir bon quelle que soit la nature de la crise. Certains fondamentaux augmentent la résilience générale, mais celle-ci requiert aussi une évolution culturelle. Nous devons repenser notre rapport au monde naturel en renonçant à des logiques d'exploitation au profit de la préservation ou de la régénération des écosystèmes ou encore de la solidarité avec les animaux.

Le concept de résilience est en train d'émerger. Or il n'a pas encore fini de se préciser que, déjà, d'aucuns le dénaturent ou l'instrumentalisent à des fins financières, politiques ou idéologiques. Certaines entreprises prônent la résilience dans l'idée de mieux résister aux crises à venir, alors qu'elles se contentent, de fait, d'accroître leur robustesse. La résilience vise une transformation en profondeur des systèmes par une modification des règles qui les gouvernent, soit que celles-ci se révèlent insoutenables en termes énergétiques ou environnementaux, soit qu'elles induisent des vulnérabilités.

Ce terme de résilience s'est répandu jusque dans l'intitulé de la loi sur le climat adoptée récemment. Le Haut Conseil pour le climat avait pourtant recommandé de ne pas l'employer, puisque cette loi ne s'intéresse pas à l'adaptation aux conséquences déjà certaines des changements climatiques.

Le système dominant se maintient en déformant et en absorbant les concepts qui le dérangent, de manière à les rendre inopérants. Il convient de prendre garde à cette dérive extrêmement pernicieuse. Un débat éclairé nous manque encore sur l'impératif de résilience, qui est au cœur des enjeux du XXIe siècle.

Quoique vitale, la résilience, en elle-même, ne suffit pas. N'oublions pas de nous préoccuper de dignité et de régénération respectueuse des écosystèmes afin que tout le monde puisse non seulement survivre, mais vivre aussi bien que possible. Un travail de communication, d'éducation et de mobilisation de tous les instants s'avère nécessaire, via l'organisation de chantiers citoyens de résilience collective et de programmes coopératifs de revitalisation écologique.

Évitons l'erreur commune de n'envisager que des risques exogènes. Un choc touchant un nœud névralgique de notre système technologisé à l'excès et optimisé en vue d'une rentabilité à court terme pourrait bien le paralyser tout entier, comme l'ont modélisé plusieurs équipes de chercheurs. Des peurs irrationnelles guident la plupart des politiques gouvernementales. Les dirigeants cherchent à protéger les infrastructures, les institutions régaliennes et le patrimoine d'attaques délibérées ou de catastrophes écologiques ou industrielles jugées exceptionnelles ou improbables, sans saisir que la structure même de notre société est hautement susceptible de générer des défaillances en cascade de manière endogène. Ainsi, nous nous préparons à ce que nous redoutons plutôt qu'à ce qui a le plus de chances de se produire.

Selon Confucius, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber mais de se relever à chaque chute. Cette formule saisit l'essence même de la résilience, de plus en plus pertinente à mesure qu'augmente la probabilité de chocs affectant des systèmes fortement interconnectés, comme ceux liés à l'énergie ou à l'information.

Une démarche de résilience globale constitue non seulement une solution rationnelle, mais aussi un récit mobilisateur. Elle engage un territoire, voire une nation, sur une trajectoire responsabilisante et valorisante. Elle met à l'honneur ceux qui agissent localement et fédère autour d'une vision d'avenir toutes les catégories d'acteurs. Une bonne stratégie de résilience, salutaire, limite les risques en matière de sécurité civile, favorise l'expression d'émotions, de convictions et de la créativité, et agit comme ferment de nouvelles synergies fécondes entre les habitants, leurs territoires et leurs pays. Surtout, elle est source de motivation pour des personnes de tous bords politiques, de tous âges et de toutes origines. Elle débouche sur un projet inspirant qui, habilement mis en récit et diffusé, redonnera confiance dans la politique et incitera d'autres territoires, dans un même mouvement d'ensemble lucide, à développer à leur tour des stratégies dans l'intérêt général à court, moyen et long terme.

J'ai travaillé quinze ans au Japon sans en tirer pour autant de légitimité particulière pour parler de ce pays. Ma critique de la résilience part de l'accident nucléaire de Fukushima. Survenu en 2011, il n'est pas encore clos, puisqu'il reste notamment à vider de leur combustible deux piscines exposées à des risques sismiques, auxquelles des taux de radioactivité trop élevés interdisent toutefois l'accès, sans même parler des millions de tonnes de déchets dont nul ne sait que faire. Il est toujours nécessaire d'injecter de l'eau pour refroidir le cœur en fusion, et, faute de pouvoir continuer à stocker cette eau, on s'apprête à la rejeter dans l'océan. Les mesures des doses de radiation auxquelles ont été exposés les 60 000 liquidateurs et les 30 000 décontaminateurs employés sur le site ont dès le départ été falsifiées. Deux cent soixante-dix cas de cancers de la thyroïde ont été décelés sur une population de 370 000 mineurs, soit un taux 20 à 50 fois supérieur au reste de la population japonaise. Quarante-trois mille réfugiés cherchent encore à se reloger.

Les pouvoirs publics japonais ne s'en sont pas tenus aux discours : ils ont mis en œuvre une véritable politique pratique de résilience afin d'en finir avec cette catastrophe, autrement dit, à la poursuite d'un objectif impossible. Leur démarche révèle la frauduleuse ambition que masque une telle conception de la résilience.

Un « ministère de la construction de la résilience » a vu le jour au Japon en 2012. Un programme de décontamination national et local incite la population du pays à prendre à cette décontamination une part active de manière à évacuer sa peur de la radioactivité, puisque les autorités attribuent le problème posé par l'accident de la centrale de Fukushima à de telles craintes plus qu'à la radioactivité elle-même. Une politique de retour a enfin rapidement coupé les subventions destinées aux personnes évacuées et reconstruit des écoles dans des villages désertés.

Je me suis efforcé d'établir, dans la définition du concept de résilience, la part heuristique de l'expérience japonaise, qui en fournit un exemple politique concret. L'analyse de la résilience doit intégrer son évolution historique. Cette notion remonte à environ deux siècles et à la science des matériaux – bois des traverses de chemin de fer, métaux, etc. Massivement convoquée dans les années 1940 aux États-Unis en quête d'une solution magique à des troubles psychosociaux, elle a été brandie dans les années 1950 par deux biologistes, les frères Odum, employés par la commission américaine de l'énergie atomique, à propos des populations de Micronésie et des atolls coralliens exposés à de forts taux de radioactivité provoqués par des essais atomiques. Il s'agit donc bien, dès le départ, de travailler sur la résistance des milieux et des hommes.

L'écologie systémique des années 1970 à laquelle nous nous abreuvons aujourd'hui est l'héritière de ce passé. Elle étudie la capacité du vivant confronté à sa propre destruction à s'adapter à cette perspective et à en tirer parti. La notion de résilience mise en avant en 2021 ne me paraît fondamentalement différente de cette acception du terme déjà vieille d'un demi-siècle.

La résilience s'efforce de préparer au pire sans pour autant élucider ce qui oblige à une telle préparation. Paradoxalement, la résilience résiste au changement et le transforme en ressource au service de la perpétuation de l'existant. Mobilisée dans les années 1990 et 2000 à propos de problèmes divers allant du cancer ou du sida au deuil d'un proche, en passant par la captivité, les catastrophes naturelles, les attentats, la maltraitance, la résilience s'intéresse toujours à la manière dont les humains peuvent surmonter les épreuves en leur trouvant un sens, c'est-à-dire aux mille et une manières de faire plier son objet sans le rompre, ou encore au moyen de rendre ce à quoi elle s'applique conforme au milieu existant, sans se pencher sur les qualités ou les défauts dudit milieu. En dernière analyse, la résilience pousse à résister sans opposer de résistance.

Notons au passage qu'elle s'inscrit dans une curieuse recherche de surhumanité, du moins à en croire ceux qui prétendent prendre en charge la psyché des rescapés des camps de la mort en présentant leur expérience comme « un chemin initiatique qui procure une force de vie ». Selon ce point de vue paradoxal, le poison sert ici d'antidote. Vaccin contre le malheur, la résilience suppose que nul ne souffre en vain. Les collapsologues y voient un moyen de « stimuler nos capacités d'anti-fragilité ». Hormétique par principe, elle justifie le caractère vital des nuisances que nous subissons et prétend convertir la destruction en source de la reconstruction, le malheur en source du bonheur.

Rappelons les liens entre résilience et néolibéralisme, bien analysés par la sociologue Eva Illouz ou la philosophe Barbara Stiegler. La résilience renvoie à un désengagement fictif de l'État visant à sur-responsabiliser les individus dans les catastrophes et leur gestion.

Liée au techno-capitalisme de nos sociétés actuelles, à notre recours systématique à la technologie en cas de catastrophe, de même qu'à la démesure des désastres qui nous frappent, et à l'impuissance des institutions face à cette même démesure, elle suppose la foi en la technologie en tant que remède.

La résiliothérapie ôte aux populations toute perspective de prendre conscience de leur situation et de se révolter. Il faut tirer parti de l'irrationnel, tel est le message. La résilience apparaît comme une institution sociale au service du consentement, ce que j'appelle une « technologie du consentement ». Il s'agit, à Fukushima ou ailleurs, de fournir les meilleures raisons de s'adapter à la survie dans la catastrophe, pour patiemment se sauver par soi-même. Voile thérapeutique, la résilience empêche de percer à jour le désastre et ses causes. L'adaptation en tous domaines prônée par nos sociétés ne me semble pourtant pas une attitude adaptée.

Dans le cas de Fukushima, la résilience substitue au problème biologique de l'exposition à la radioactivité des questions psychologiques ou sociales qui, en tenant lieu d'espace gouvernable, détournent les victimes de leur souffrance pour les transformer en acteurs – la participation, centrale dans la loi Climat et résilience, se retrouve dans toutes les politiques de résilience de par le monde. La résilience pousse à l'intériorisation de l'affliction, à la responsabilisation dans la souffrance, et vise à réécrire les catastrophes en vue de l'avenir. Il s'agit de nier le négatif – ce que j'appelle la « négaphobie ».

Il est souvent question, dans les collectivités territoriales françaises, de réécrire l'histoire telle qu'elle est vécue par les individus. La résilience objective la catastrophe en l'assimilant à une nécessité à laquelle il devient impossible de se soustraire. Elle subjective par ailleurs la gestion de cette catastrophe ainsi que sa narration. Elle appelle à la domination de la nature – à Fukushima, il faut ainsi habiter l'inhabitable – et relativise à peu près tout, la santé notamment, en fétichisant des notions telles que la communauté ou la solidarité. Elle nie en outre l'irréversibilité temporelle, comme l'illustrent les prétendues politiques de lutte contre le dérèglement climatique. Elle fabrique enfin du consentement en transformant une pression externe en motivation interne.

La résilience vise à éradiquer l'irrationnel, en particulier la peur perçue comme notre pire ennemi, en considérant que toute situation est toujours rationnelle. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) suggère ainsi, à défaut d'en finir avec la pandémie de covid-19, de supprimer la peur qu'elle nous inspire.

Parallèlement aux recherches de notre équipe sur le diagnostic et la gestion des risques, notre université propose, depuis 2004, un master de gestion des catastrophes et des risques naturels. Plutôt que de partir du danger ou de l'aléa, notre approche se fonde sur des retours d'expérience, à propos notamment du cyclone Irma, de la tempête Xynthia, de canicules et d'inondations, afin d'en quantifier les impacts et de mettre en évidence nos vulnérabilités.

La résilience fait partie des concepts théoriquement cohérents développés par la géographie des risques. J'en partage la définition donnée par M. Keller. Plutôt que de supprimer les risques, elle apprend à y faire face.

Les impacts, des inondations par exemple, tels que le reflète le nombre de leurs victimes rapporté à celui de la population, tendent historiquement à diminuer dans les pays riches, grâce à des politiques de prévention mais surtout en raison d'évolutions plus générales, dont la meilleure résistance des bâtiments, grâce au béton armé, associée à une plus grande fiabilité des prévisions météorologiques.

Les vulnérabilités connaissent en fait des mutations. Les décès liés aux inondations résultent à présent surtout des transports et des déplacements. La canicule de 2003, à l'origine de 15 000 décès en France et 30 000 en Europe, a touché une population vieillissante dans un contexte de fragilité du système hospitalier et de crise des urgences. Si celle de 1976 s'est traduite par une surmortalité de 6 000 décès, on était surtout focalisé à l'époque sur l'agriculture, alors en rapide mutation dans un contexte d'endettement. Un « « impôt sécheresse » a ainsi été décidé. On le voit, un même aléa a des conséquences différentes selon le contexte.

Je m'interroge sur le sens à donner au concept de résilience nationale. Faut-il entendre par là la résilience de l'État, ou celle de la nation ? Auquel cas, comment définir celle-ci ? De mon point de vue, la résilience est par définition multiscalaire et territoriale. J'estime résilient un territoire capable de mobiliser des ressources à plusieurs échelles : à son propre niveau mais aussi à celui du pays auquel il appartient, sans oublier le plan international.

La résilience se rattache à un problème de cohésion. Son développement implique avant tout des représentations mentales partagées et détaillées des impacts et des solutions envisageables, telles, en cas d'inondations, que la localisation de zones submersibles, la connaissance des caractéristiques de leurs constructions, de leurs habitants et des possibilités de relogement de ceux-ci. À titre d'exemple, la tempête Xynthia n'a pas pris au dépourvu les Anglais et les Hollandais, puisqu'ils disposaient notamment, suite à la forte tempête de 1953, de modèles de calcul de la mortalité en zones submersibles.

La mise en place de représentations mentales communes, préalable indispensable à l'accroissement de la résilience, se heurte à la question de la contrainte. Si l'on en croit Jean Monnet, « les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, et ne voient la nécessité que dans la crise ». Autrement dit, nous ne nous préparons qu'à ce que nous avons déjà expérimenté, ce qui se révèle en soi problématique. Qu'adviendrait-il en cas d'accident nucléaire dans notre pays jusqu'ici épargné par ce type de catastrophes, si par exemple un dysfonctionnement touchait la centrale du Bugey ?

Se pose en outre la question de la gestion et de son pilotage : qui gère les risques, qui gère les crises ? De nombreux discours dénoncent une pléthore d'acteurs à l'origine d'une grande confusion. Les questions d'eau, de climat ou encore de santé, impliquent fatalement, par leur nature transversale, une multiplicité de parties prenantes. Une enquête que nous avons réalisée il y a une dizaine d'années auprès des services de gestion de crise a montré que, pour eux, le principal facteur de réussite d'une gestion de crise est la connaissance mutuelle des acteurs, d'où l'intérêt des exercices.

Au nom de l'égalité des citoyens devant la loi, l'État privilégie une approche normative et cherche à imposer des mesures à l'ensemble de la population. Il en résulte des contradictions permanentes, comme l'a illustré la crise sanitaire. Une réflexion doit porter sur un changement du rôle de l'État. En tant que membre de la mission Pompili sur la modernisation de la culture du risque, j'ai eu l'occasion de dénoncer cette volonté de l'État de tout organiser.

À titre d'exemple, les ministères de notre pays adressent chaque année aux préfets des Antilles des instructions en vue de l'organisation d'une journée nationale de prévention des risques. Or, à côté de cela se déroule tous les ans un exercice de préparation au tsunami intitulé CaribeWave sous l'égide de l'UNESCO. Une plateforme, tsunamizone.org, permet aux particuliers ou aux institutions de s'y inscrire avant de leur soumettre des scénarios possibles, de les informer sur les réflexes à acquérir et de leur proposer des exercices à réaliser. En somme, elle met à disposition des outils plus qu'elle n'organise quoi que ce soit, ce qui m'apparaît préférable à nos pratiques jacobines.

Après deux premières auditions à huis clos orientées vers la menace intentionnelle d'adversaires stratégiques et le risque terroriste, nous évoquons aujourd'hui les risques climatiques ou encore technologiques.

Je nourris la conviction que notre sécurité progresse à mesure que nous renonçons à nos certitudes. Un débat contradictoire avec des chercheurs qui ne partagent pas forcément les mêmes opinions aide à mieux préparer l'avenir en décryptant les situations susceptibles de s'imposer à nous.

Nos sociétés s'exposent à des risques croissants du fait, entre autres, d'un recours massif à la technologie et de la prépondérance d'une logique de flux. Estimez-vous tous trois qu'elles perdent en résilience ? Considérez-vous la France moins résiliente aujourd'hui qu'un siècle plus tôt ?

Monsieur Keller, notre mission s'intéresse aussi à la résilience de court terme et donc à des crises susceptibles de survenir dès demain. Comment mobiliser et fédérer les populations sans pour autant générer de peurs inutiles ?

Que pensez-vous enfin des mouvements complotistes, des collapsologues et des survivalistes, émanant à des degrés divers d'une certaine peur de l'avenir et de notre incapacité à y faire face ?

Monsieur Ribault, je ne crois pas la recherche de résilience liée au modèle néolibéral. L'attachement à ce concept de l'URSS hier, de la Chine communiste aujourd'hui, prouve suffisamment le contraire. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'estime que nous faisons preuve d'une certaine naïveté.

Vous avez évoqué l'accident de Fukushima. Produire de l'énergie, par quelque moyen que ce soit, exerce un impact sur l'environnement. Je considère à titre personnel le nucléaire comme la source d'énergie à l'empreinte carbone la plus faible. La pollution atmosphérique, telle qu'en génèrent les centrales à charbon, provoque chaque année en France des dizaines de milliers de morts. Veillons à ne pas surestimer les effets d'un accident nucléaire circonscrit, par rapport aux conséquences disséminées d'autres formes de production d'énergie.

Je ne comprends pas ce que vous proposez à la place de la résilience. Refusez-vous de recourir à tout ce qui implique des risques ou simplement de vous prémunir contre eux ? Estimez-vous que la résilience doit rester l'affaire de l'État sans que celui-ci y implique les collectivités ni les citoyens, sous peine de les enfermer moralement et psychologiquement dans une certaine approche ?

Si la question de la prévention n'entre pas dans le périmètre de notre mission d'information, ce n'est évidemment pas parce que nous serions enclins à une forme de tolérance à l'égard des catastrophes. Nous cherchons comment nous prémunir d'effets qu'il appartient à d'autres de s'efforcer de maîtriser.

Monsieur Vinet, comment évaluez-vous la résilience actuelle de notre pays par rapport à d'autres ? La perception des catastrophes ne vous semble-t-elle pas prendre le pas sur leur réalité ? Il apparaît malaisé de se former une représentation rationnelle de leurs conséquences dans notre monde où prime l'information véhiculée par les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu. Comment résister à la tentation politique de la surenchère pour s'en tenir à une approche objective ?

Quelles priorités préconisez-vous de nous fixer pour augmenter concrètement notre résilience nationale ? L'effort doit-il, selon vous, porter davantage sur l'élaboration de méthodes de cohésion que sur la mise au point de réponses thématiques aux catastrophes ?

Monsieur Ribault, vous semblez adopter une position de lanceur d'alerte : d'après vous, la résilience menacerait la liberté de choix de chacun. Que proposez-vous de lui substituer ?

Dans ma circonscription existe une cellule de préparation du personnel enseignant à une attaque terroriste. Si de tels exercices rassurent certains, ils se révèlent générateurs de stress pour d'autres. Y êtes-vous favorable, sachant que les Japonais s'y livrent bien plus communément que nous ?

Il me paraît nécessaire de dissiper un léger malentendu. D'abord, le concept de résilience nationale – fort peu utilisé par les experts de la résilience qui lui préfèrent la résilience territoriale, à l'échelle d'un simple bassin de vie – reste à définir. La résilience d'un pays ne s'évalue pas en ajoutant les unes aux autres la résilience des territoires qui le composent, de même que la résilience collective n'équivaut pas à une somme de résiliences individuelles.

La résilience s'avère particulièrement pertinente face aux risques systémiques. Vis-à-vis d'autres risques, elle ne constitue, bien organisée, qu'un atout supplémentaire, à condition d'éviter sa récupération politique. L'action du gouvernement japonais qu'évoque M. Ribault ne mérite pas, à mon sens, le qualificatif de résilience. M. Ribault ne décrit qu'une utilisation très particulière et très culturellement orientée de ce terme.

Le concept de résilience, généralement employé à mauvais escient, sert trop souvent à justifier le maintien de l'ordre établi alors qu'elle ne saurait aller en ce sens, comme l'indiquent d'ailleurs les travaux d'experts. Une approche classique des risques, climatiques ou terroristes, par exemple, peut se compléter par la résilience, lorsque celle-ci amène les populations à prendre part à la gestion des crises. Cependant, la résilience ne prend véritablement d'intérêt qu'en cas de crise hors cadre.

Distinguons bien les crises classiques, connues, dont il est possible d'évaluer la probabilité et les effets de manière à les anticiper, des crises dépassant largement les prévisions, soit qu'elles se propagent à travers le système en déclenchant une multiplicité de crises concomitantes, soit que la vitesse même de leur progression rende inopérants les dispositifs de gestion de crise habituels. Une crise prévisible, quelle que soit sa gravité, ne justifie pas forcément de mobiliser notre résilience. Autrement dit, une crise hors cadre ne se définit pas par son degré de sévérité.

Les anglophones distinguent bien resilience et preparedness, le fait d'être préparé à un événement. Les attaques intentionnelles relèvent moins de la résilience que d'une approche classique de prise en compte des risques. L'armée se prépare en tout cas à l'éventualité d'engagements majeurs et de conflits de haute intensité, y compris sur notre territoire, avant 2030.

Pour répondre à une autre question de M. le rapporteur, la France apparaît globalement bien moins résiliente aujourd'hui que quelques décennies plus tôt, du fait de certains risques nouveaux, comme les cyberattaques ou la résistance aux antibiotiques, mais surtout parce que notre volonté de tout optimiser en vue de profits immédiats nous a fragilisés. Le fonctionnement de notre système à la complexité accrue par une spécialisation des tâches et une multiplication des interactions requiert plus d'énergie, ce qui le rend plus vulnérable à la moindre rupture d'approvisionnement.

Les scénarios de remise en service d'un réseau touché par un incident partent tous du présupposé que les autres infrastructures continueront pendant ce temps de fonctionner, ce qui ne sera pas forcément le cas dans l'hypothèse d'une crise systémique.

La pandémie a conduit à un manque de disponibilité des semi-conducteurs qui met en difficulté les constructeurs automobiles. Parmi eux, Toyota s'en sort le mieux, car cette entreprise, pourtant connue pour gérer sa production selon la méthode du « juste-à-temps », n'a pas renoncé aux stocks dans leur ensemble mais seulement à ceux qu'elle n'estimait pas utiles.

Notre désindustrialisation s'est traduite par la perte de compétences clés et une dépendance accrue vis-à-vis de l'étranger. La population augmente alors qu'y diminue la part de nos concitoyens capables de prendre en charge leurs propres besoins élémentaires – et donc alimentaires. Notre système agricole en lutte contre la nature ne cesse de dégrader notre environnement. Je ne m'attarderai pas sur la catastrophe écologique en cours. Qui plus est, nous avons développé une intolérance aux frustrations, tandis que la conscience des risques s'efface de notre mémoire collective. Les pénuries sont censées appartenir au passé. La France produit moins d'1 % du pétrole dont elle ne peut pourtant pratiquement pas se passer. Pour ne rien arranger, nous ne respectons pas toujours le principe de précaution.

La crise sanitaire a pris les proportions dont nous avons été témoins dans notre pays en raison notamment du démantèlement de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) chargé de gérer ce type de catastrophe, et de la suppression des stocks de masques, laissant leur approvisionnement à la charge des hôpitaux par ailleurs en stress financier. Ce « je-m'en-foutisme » vis-à-vis des risques, tant que la crise n'éclate pas, pose un grave problème.

Les complotistes ne sauraient être assimilés aux survivalistes, qui eux-mêmes n'ont rien à voir avec les collapsologues.

Les théories complotistes se propagent à la faveur d'un défaut d'esprit critique et d'un manque de culture scientifique parmi la population. D'une manière générale, il semblerait que désormais tout soit question d'avis personnel dans notre société.

Raphaël Stevens et Pablo Servigne définissent la collapsologie dans leur livre Comment tout peut s'effondrer, paru en 2015, comme le champ disciplinaire qui s'intéresse aux risques d'effondrement. Je me compte donc au nombre des collapsologues, bien que de nombreux amateurs se réclament de ce titre, de même que des extrémistes enclins aux récupérations politiques ou aux dérives mystiques new age. Ce qualificatif y perd une part de son sens. Les experts ne s'accordent pas moins à prédire, sur des bases scientifiques, une baisse considérable de l'énergie disponible au cours des prochaines décennies. Faute de s'y préparer, nous assisterons à des désorganisations singulièrement préoccupantes de nos sociétés.

Le survivalisme, qu'il revête une forme extrême et armée ou se présente sous des dehors gauchistes bon enfant, reste un individualisme, loin, donc, de créer la résilience générale comme je le prône.

Je considère la préparation aux risques comme une branche de la résilience, ainsi que le montrent leurs applications politiques. Il me semblerait absurde de s'occuper de l'une indépendamment de l'autre. Par ailleurs, l'idée de résilience nationale a bel et bien trouvé une expression concrète au Japon, dont vous pourriez vous inspirer.

À l'évidence. La culture de la préparation, légendaire et millénaire, du Japon n'a pas empêché le raz-de-marée de 2011 et la catastrophe nucléaire de Fukushima qui s'en est suivie de prendre le pays au dépourvu. Des ordres contradictoires ont été donnés, dans des écoles par exemple, paralysant l'action au prix de nombreuses vies. Et les vagues de 2011 submergeraient encore largement la « grande muraille » anti-tsunamis de 400 km de long construire sur la côte depuis lors.

Surtout, ni la préparation ni la résilience ne justifient l'économie d'un travail sur les causes profondes des catastrophes, liées à la technologie de nos sociétés industrielles. L'URSS à l'époque de Tchernobyl était bien une société industrielle. Le néolibéralisme n'est pas le seul à brandir la notion de résilience, puisqu'elle se rattache au capitalisme technologique qui s'est imposé en Chine.

La résilience reste une arme d'adaptation massive. Je n'irai pas jusqu'à me classer parmi la catégorie des lanceurs d'alerte. Rappelons tout de même que le recours à la résilience réduit la marge de manœuvre à notre disposition pour faire face aux désastres. Chacun en propose une acception colorée par ses propres opinions politiques en évitant toute remise en cause fondamentale, ce qui la rend éminemment dangereuse.

La résilience mise sur l'engagement des populations. Celui-ci revêt éventuellement, en cas de gros temps, la forme d'une nationalisation du peuple et dissuade les populations d'exprimer leur rage face à l'impuissance des politiques devant les catastrophes. Nous comprenons mieux, dès lors, le goût immodéré de ces mêmes politiques pour la résilience.

La résilience m'apparaît à la fois comme un discours tenu sur la technologie et une technologie du consentement. Il s'agit d'amener les populations à consentir à la technologie par la technologie À Fukushima, la résilience a amené les victimes de l'accident nucléaire à consentir à l'énergie nucléaire, dont il est certes toujours possible de discuter les mérites. Elle rend les nuisances incontournables. Elle convainc de la nécessité de vivre avec les conséquences des désastres.

Elle oblige enfin à participer à la gestion des dégâts, ce qui tend à déresponsabiliser les responsables en plaçant en première ligne les personnes sur le terrain. Elle nous pousse à l'ignorance, à ne plus nous sentir affectés par ce qui nous concerne pourtant, à savoir notre santé et notre désir de vérité. Elle incite à l'expérimentation de nouvelles conditions de survie induites par les désastres.

Après la collapsologie que je qualifie « de caserne », voici donc son frère jumeau, la résilience, sorte de nouvel esprit du catastrophisme, comme il a été question d'un nouvel esprit du capitalisme dans les années 1990. Les programmes d'accommodement qui en découlent amènent à croire que l'initiative locale, voire privée, et la perspicacité psychologique – la révision des « récits », etc. – nous rendront en mesure de maîtriser les conditions objectives de la catastrophe.

Les réponses aux désastres sont de plus en plus appréhendées comme dans une grande surface de bricolage. Les sites de certaines collectivités françaises évoquent ainsi un « kit de résilience territoriale ». Le cœur doctrinal, c'est le do it yourself. Chacun finit par se convaincre qu'il vit avec le désastre par choix et procède à ses emplettes de survie de manière individuelle.

La résilience relève d'une idéologie. Elle élabore des justifications et de bonnes raisons de tirer parti du pire. Selon sa logique, rien n'est à craindre, pourvu que l'on s'adapte. La privatisation du risque conduit à une intériorisation du danger. La résilience attribue un pouvoir à chacun, y compris à ceux qui en sont en réalité dépourvus. Au nom de la responsabilisation et de la prise en main autonome de son destin, la culture du risque exhorte chacun à faire son mea culpa, à défaut de critiquer les conditions ayant conduit au désastre. Or seule une analyse critique des causes des catastrophes nous fournira un moyen valable de les éviter.

Il faut cesser de faire du désastre le pendant inéluctable du progrès et en finir avec le mythe d'un malheur vertueux empêchant dans la pratique toute possibilité de s'opposer au malheur.

Face au malheur, il est important pour l'être humain de sentir qu'il peut faire quelque chose. C'est ce que j'appelle l'instinct de survie, et nombre de chercheurs l'ont reconnu.

Je partage votre critique du business. Pour autant, sous quel angle considérez-vous des initiatives consistant à fabriquer des masques au profit des habitants les plus vulnérables d'un village, ou à faire les courses de personnes âgées pour leur éviter de s'exposer à des risques de contamination dans les grandes surfaces ? Relèvent-elles, selon vous, d'un conditionnement ou d'un besoin profond, chez l'être humain, de ne pas se sentir inutile face à un événement qui le dépasse ?

Ce genre de démarche correspond à la nécessité de faire face à un désastre concret. Des formes d'action et de solidarité s'avèrent bien entendu nécessaires en cas de catastrophe.

Seulement, il y a lieu de s'interroger quand cette solidarité devient un comportement télécommandé dans le cadre d'une politique dite de résilience nationale. Vers quel objectif les dirigeants canalisent-ils les élans de solidarité ?

La résilience cherche à supprimer la réaction, pourtant saine et salutaire, de peur face au danger, de même que la colère, son corollaire.

Le champ lexical de la résilience et les néologismes aujourd'hui utilisés pour l'évoquer recouvrent une réalité qui ne date pas d'hier. Il s'agit d'une simple grille de lecture.

Beaucoup d'auteurs dénoncent la normativité de la notion de résilience, et son caractère typiquement occidental, en particulier depuis l'établissement, en 2015, du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe.

Notre équipe a enquêté au Vanuatu après le cyclone Pam. Dans les sociétés traditionnelles, le vocabulaire de la résilience ne rencontre que peu d'écho auprès des populations. Il en trouve plus chez les habitants des capitales, que leur mode de vie à l'occidentale, leurs liens distendus avec le territoire rural et leur absence de ressources agricoles exposent à des vulnérabilités majeures.

L'un de mes collègues de la mission Pompili a souligné la forte normativité du discours autour de la résilience en Nouvelle-Zélande. Les consignes en cas de séisme ordonnent aux habitants de se placer sous une table. Comment les personnes en fauteuil roulant ou atteintes d'obésité pourraient-elles les appliquer ?

J'estime la France plutôt résiliente, même si tout n'est pas rose dans notre pays. L'intérêt pour le risque et la variabilité des situations ne se manifeste qu'une fois assurés les besoins fondamentaux d'une société, ce qui est le cas en France.

Un rapport de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR) indiquait déjà en 2003 que « dans la société actuelle, la perception des risques joue un rôle de plus en plus important dans les déterminants des situations de crise. Les angoisses, les peurs, les craintes, les fragilités sont des éléments dont les processus de décision doivent désormais tenir compte. »

Au lendemain d'inondations, la tendance actuelle reste à une reconstruction à l'identique, malgré quelques tentatives de bâtir plus durablement ici ou là, dans la vallée de la Vésubie par exemple. Une réflexion globale reste à mener de ce point de vue. Rejoignant la gestion des risques, elle nécessiterait de mobiliser des instruments financiers et de sensibiliser les professionnels du secteur.

Si je partage, dans l'ensemble, votre position, monsieur Vinet, un point de votre discours m'a tout de même interpellé. La résilience vise, à mon sens, à limiter l'impact d'un événement sans que l'on ait la garantie d'en protéger l'ensemble de la population. Il reste à étudier ce qui apparaîtrait acceptable à la nation dans le cadre d'une résilience nationale.

Un problème se pose, de hiérarchie des risques et de coût. Stocker un milliard de masques en prévision de la prochaine crise sanitaire, dont nous ignorons quand elle surviendra, mobiliserait des financements au détriment d'autres actions. La résilience consisterait ici à rendre la population capable de fabriquer elle-même des masques.

Une question d'allocation des moyens se pose en effet. Il convient de mettre en balance les bénéfices et les risques, d'autant que la recherche requiert, elle aussi, des moyens.

Je me suis, à un moment donné, interrogé sur la pertinence pour notre nation de financer n'importe quel type de recherche. Finalement, j'estime tout à l'honneur de la France de subventionner des travaux comme les vôtres, monsieur Ribault, allant à l'encontre de notre projet politique national. Je reconnais à vos propos argumentés et de bonne foi, auxquels je n'adhère pourtant pas, le mérite de nous lancer un défi et de nourrir le débat.

Je tiens la technologie pour bénéfique à l'humanité. La résilience cherche à concilier, sans préjudice pour l'environnement, cette plus-value que nous lui devons dans notre quotidien avec la préparation aux risques qu'elle induit.

Je reste par ailleurs convaincu que la technologie nous protège. Si la multiplication des interactions à l'échelle mondiale a accéléré la diffusion du covid sur l'ensemble de la planète, elle a aussi facilité la mobilisation de nombreux efforts en vue de la mise au point de vaccins.

Les risques qui pèsent sur nos sociétés ne découlent pas tous des technologies. Les épidémies et les tremblements de terre qui se sont succédé dans l'histoire le prouvent assez.

Je comprends à présent votre critique de la résilience, qui me paraît intéressante, intellectuellement, mais ne vois toujours pas clairement ce que vous proposez de lui substituer. Prônez-vous une société anarchique, décentralisée ou encore échappant à toute forme de technologie ?

Je ne me prétends pas modélisateur de sociétés, pas plus que je ne me reconnais en ces sociologues qui, à l'instar de Bruno Latour, vont jusqu'à préconiser à l'État de s'inspirer des zadistes.

Sans nier l'apport de la technologie, il faut reconnaître qu'elle entraîne bien des privations, dont il me semble légitime de dresser le bilan.

Revenons sur la catastrophe de la pandémie, qu'il ne me paraît pas adéquat de qualifier de crise. Elle résulte d'un recours à outrance à la technologie dans l'agriculture. Il faudrait enfin prendre au sérieux les écologues qui, depuis quarante ans, nous mettent en garde contre les dangers de l'industrialisation de l'élevage en termes de zoonose.

Je reconnais sans peine l'innovation remarquable que suppose la technologie vaccinale, mais à quel prix a-t-elle vu le jour ? Elle ne remet nullement en cause le modèle agricole industriel à l'origine des zoonoses, alors même qu'il y a tout lieu de s'attendre à ce que la prochaine épidémie se répande à une échelle plus effarante encore.

Nous nous accordons tous ici à reconnaître à chaque technologie un intérêt qui ne va certes pas sans contreparties. Il incombe aux décideurs politiques de mettre en balance coûts et bénéfices sans recourir à la technologie par principe.

Les pandémies n'ont pas attendu l'avènement des technologies agricoles pour se déclarer. Je pense pour ma part que la technologie nous protège des risques sanitaires plus qu'elle ne les accroît, comme tend à le montrer l'allongement de l'espérance de vie.

Monsieur Keller, vous insistez sur une stricte définition de la résilience impliquant la possibilité de s'en passer pour surmonter des crises telles que la pandémie. L'armée a pourtant pris part à la lutte contre le covid dans le cadre d'une opération baptisée « Résilience ». La pandémie a manqué de peu de provoquer des crises dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications ou encore de l'alimentation. Sans la mobilisation des différents ministères, elle aurait pu se traduire en crise systémique à l'origine de dommages encore plus considérables que ceux qu'elle a provoqués. Nous avons adopté, face à l'irruption du coronavirus, une stratégie de résilience, illustrée par la capacité de certains acteurs à se reconvertir pour mieux surmonter la crise sanitaire.

Vous n'estimez pas la résilience indispensable en cas de conflit classique. Je vous aurais peut-être donné raison, voici cinquante ans, à une époque où les effets des guerres, loin de notre territoire, ne se ressentaient qu'indirectement sur la population française. Aujourd'hui, cependant, nous vivons dans des sociétés connectées, interdépendantes les unes des autres, de sorte que n'importe quel conflit est susceptible d'avoir des répercussions sur notre quotidien.

Qui plus est, nous entrons dans un nouveau cycle d'hybridation des conflits, où nos adversaires stratégiques tenteront d'exploiter nos moindres faiblesses, y compris sur notre territoire national, pour nous imposer leur volonté. La résilience de notre territoire fait dès lors figure de nécessité. L'OTAN envisage la résilience en tant qu'outil de dissuasion. Qu'en pensez-vous ?

Je ne remets pas en cause l'utilité de la résilience. Simplement, elle ne me paraît pas absolument indispensable, même s'il est préférable de pouvoir s'appuyer sur elle. Reste à définir son champ d'application.

Nous devrions surtout nous préoccuper de la résilience des systèmes socio-écologiques, à savoir des populations et de leurs infrastructures en lien avec leur environnement, sur un territoire donné. Au cours des prochaines années pèseront sur ces systèmes des risques liés non plus à des événements mais à des processus.

L'anticipation des risques classique nous permet de réagir à des événements limités dans l'espace et le temps, même en l'absence de résilience. En revanche, rien n'est prévu pour gérer les pénuries systémiques de ressources aussi stratégiques pour la France que le pétrole, alors même qu'elles ne manqueront pas de se produire. Renforcer la résilience de nos infrastructures, de notre système de défense ou de nos armées ne suffira pas à rendre notre nation résiliente. Mais je reconnais bien volontiers que, lors de la catastrophe sanitaire, un certain nombre de Français ont fait preuve d'une résilience spontanée qui a permis d'éviter des situations terribles.

En Israël, des centres de résilience communautaire enseignent aux habitants des savoir-faire pour mieux gérer les crises, encore que le cas d'Israël soit particulier, puisque ce pays se trouve confronté à des crises plus ou moins en permanence. Depuis que ces centres ont vu le jour, le taux de syndromes de stress post-traumatique observé parmi la population a considérablement diminué.

Toutefois, chaque pays envisage la résilience à sa manière, sous le prisme de sa culture. Ce que dénonce M. Ribault m'apparaît plus comme une critique de la culture nippone que de la résilience en tant que telle. Celle, collective, que prône Rob Hopkins en Angleterre prépare, par la permaculture et le low-tech, à l'ère qui suivra le recours généralisé au pétrole.

La résilience est un besoin absolu face aux risques systémiques qui provoqueront des crises hors cadre, dont certaines ne prendront jamais fin. L'anticipation traditionnelle des risques ne fonctionne pas de ce point de vue, faute d'outils adaptés. Les modélisateurs de risques ne sont capables que de prévoir des événements à la survenue plus ou moins probable.

La probabilité croît, par ailleurs, du dérèglement de nombreux systèmes. Nos infrastructures vulnérables se dégradent, or il ne sera possible de les réparer que jusqu'à un certain point. J'ai lu, voici quelques années, que 60 000 ponts et 70 000 barrages devaient être refaits aux États-Unis. Toutefois, les moyens manquent. Joe Biden propose de consacrer 2 300 milliards de dollars aux infrastructures. Or cette somme monstrueuse ne correspond qu'à la moitié de ce que les experts jugeaient nécessaire au simple entretien des infrastructures défaillantes. Dans certains États américains, on détruit routes et ponts, trop chers à entretenir, pour en revenir à la piste ! Il est vrai également qu'il est beaucoup moins valorisant de maintenir les infrastructures que d'en construire de nouvelles. Cette fuite en avant provoquera inéluctablement le délitement des infrastructures.

En résumé, toutes les crises ne peuvent pas être gérées sans résilience. Celle-ci prend tout son sens en cas de crise imprévue ou que nous nous révélons incapables de gérer. Tout est alors question de culture, de cohésion sociale, de confiance des uns envers les autres. Pour l'heure, les formations aux premiers secours ou la capacité d'assurer notre autonomie alimentaire restent largement négligées. Les principaux enjeux portent sur ce que nous n'anticipons pas et donc sur les événements qui nous prendront au dépourvu.

Nul ne prend au sérieux en France aujourd'hui les risques de rupture d'approvisionnement alimentaire, pourtant bien réels. Seuls les plans ORSEC les anticipent. Cependant, ils prévoient une réquisition des grandes surfaces, alors que les problèmes viendront sûrement d'autres éléments de la chaîne. En somme, nos dispositifs actuels se révéleraient inopérants en cas de difficulté réelle.

Je tiens le travail de notre mission pour nécessaire mais non suffisant. Il doit bien entendu être complété par une réflexion sur la prévention.

La résilience ne m'apparaît pas moins indispensable, y compris dans le cadre de la gestion d'événements ponctuels. Certaines crises ne sauraient être anticipées. Nous ne pouvons qu'en traiter les effets.

Si nous voulons opter pour des solutions valables en termes de processus, nous devons mettre en place une résilience non seulement réactive mais aussi structurelle. Il faudra, dans le même temps, nous accorder sur des choix politiques sous peine de nous retrouver face à des problèmes ingérables, que nous disposions de résilience ou non.

La réunion se termine à douze heures cinquante.

Membres présents ou excusés

Mission d'information sur la résilience nationale

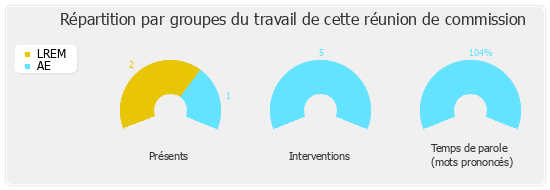

Présents. - M. Thomas Gassilloud, Mme Sereine Mauborgne, M. Buon Tan

Excusés. - M. Éric Bothorel, Mme Marine Brenier, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Philippe Dunoyer, M. Jean-Jacques Ferrara, M. Alexandre Freschi, Mme Laurence Gayte, M. Jérôme Lambert, Mme Élisabeth Toutut-Picard