Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Réunion du mercredi 24 novembre 2021 à 9h30

La réunion

La réunion débute à 9 heures 30.

Présidence de M. Stéphane Mazars, vice-président.

La Commission examine la proposition de loi garantissant le libre‑choix des communes en matière de gestion des compétences « eau » et « assainissement » (n° 4592) (M. Jean-Paul Dufrègne, rapporteur).

Je remercie la commission des Lois de m'accueillir. L'objet de la proposition de loi que j'ai déposée avec mon collègue André Chassaigne pour le groupe GDR est simple : supprimer le caractère obligatoire du transfert par les communes aux communautés de communes des compétences eau et assainissement, prévu au plus tard pour le 1er janvier 2026.

Cette obligation de transfert, actée à la va-vite et en l'absence de concertation avec les élus locaux par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, suscite depuis plus de six ans des oppositions fortes, légitimes, répétées et transpartisanes. De nombreuses initiatives législatives ont été prises par des groupes politiques de tous horizons afin de revenir sur le caractère obligatoire de ce transfert de compétences à l'échelon intercommunal. Ainsi nos collègues sénateurs ont-ils adopté un article 5 bis au projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dit 3DS, que la commission des lois, à l'initiative du groupe La République en marche, a hélas décidé de supprimer hier après-midi.

L'obligation de transfert soulève pourtant, depuis 2015, des difficultés majeures, qui ont d'ailleurs contraint le Gouvernement à plusieurs reculades, certes bienvenues mais insuffisantes. La loi du 3 août 2018 a repoussé, pour les seules communautés de communes, la date butoir du transfert au 1er janvier 2026 – alors qu'elle était initialement fixée au 1er janvier 2020 – grâce à l'activation d'une minorité de blocage. Déjà, 61 % des communautés de communes ont décidé d'activer ce mécanisme. La loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a ouvert la possibilité aux intercommunalités exerçant déjà les compétences eau et assainissement de les déléguer aux communes par convention.

S'ils vont dans le bon sens, ces assouplissements progressifs ne s'attaquent pas au fond du problème, c'est-à-dire la rigidité, la brutalité et l'inopportunité profonde de l'obligation faite aux communes d'abandonner leurs compétences à la communauté de communes à laquelle elles appartiennent. Six ans après la loi NOTRe, une large majorité des communes membres d'une communauté de communes ne souhaitent toujours pas abandonner leurs prérogatives en la matière. Seules 33 % des communautés de communes exercent à ce jour la compétence eau et 41 % la compétence assainissement collectif : de tels chiffres démontrent que le transfert obligatoire ne satisfait aucun besoin général exprimé par les communes et par les communautés de communes – les auditions que j'ai conduites l'ont confirmé.

Il est inutile et même dangereux de prétendre savoir à la place des communes ce qui serait le mieux pour elles. Si la plupart exercent encore aujourd'hui les compétences eau et assainissement, alors que tout pousse à en confier l'exercice aux communautés de communes, notamment la politique de subventions très critiquable de certaines agences de l'eau, c'est parce que la gestion actuelle de l'eau et de l'assainissement dépend des spécificités propres à chaque territoire. Ainsi, l'exercice de ces compétences par des communes ou par des syndicats auxquels elles adhèrent est tout à fait satisfaisant s'agissant tant de la qualité du service que du prix facturé à l'usager.

Pourquoi donc détruire ce qui fonctionne bien aujourd'hui ? L'intercommunalisation à marche forcée ne constitue pas une solution d'avenir. C'est un mouvement profondément incompatible avec les principes de différenciation territoriale et de libre administration des collectivités locales, que le Gouvernement et sa majorité prétendent d'ailleurs défendre. Deux points me semblent essentiels.

Premièrement, le périmètre géographique des communautés de communes n'est pas forcément adapté au périmètre naturel des services d'eau et d'assainissement, qui doivent être organisés autour des zones de prélèvement et dimensionnés en fonction de la ressource disponible, ce qui dépend de la localisation des bassins versants. Cette dimension topographique propre à chaque territoire ne plaide pas en faveur d'une grille de lecture uniformément intercommunale.

Deuxièmement, le transfert obligatoire aux communautés de communes ne va pas automatiquement conduire à des économies d'échelle, pas plus qu'à une amélioration de la qualité du service ou à une baisse du prix. Au contraire, la gestion administrative n'en sera que plus éloignée, au risque de provoquer une perte de compétences et de connaissance fine des réseaux d'eau et d'assainissement. Cette évolution peut ainsi ouvrir la voie à des tentations compréhensibles de confier à des entreprises privées la gestion de ces missions par le biais de délégations de service public (DSP), dont on a déjà vu les défaillances en la matière, au cours de la dernière décennie. In fine, ce n'est donc pas dans l'intérêt de nos concitoyens, alors même que la gestion en régie a déjà fait ses preuves. La question de la proximité est également fondamentale.

Pour l'ensemble de ces raisons, la proposition de loi a pour objet de supprimer le caractère obligatoire du transfert par les communes aux communautés de communes des compétences eau et assainissement, en réinsérant ces compétences parmi celles pouvant être exercées par ces mêmes communautés à titre optionnel. Si les communes membres de ces intercommunalités souhaitent malgré tout transférer ces compétences à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), elles en conserveront la possibilité, mais elles ne doivent en aucun cas y être contraintes, au mépris des réalités territoriales auxquelles elles sont confrontées de longue date.

Alexis de Tocqueville, philosophe dont je ne partage pas nécessairement les idées politiques, défendait dès le milieu du XIXe siècle et avec justesse le rôle des communes dans notre pays : « C'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science : elles la mettent à la portée du peuple, elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. »

Tâchons collectivement de rester fidèles à ces principes qui demeurent plus que jamais d'actualité.

Le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux EPCI est un marronnier : pas une année ne passe depuis 2017 sans que nous ne l'abordions.

Vous avez éludé les causes profondes qui ont présidé à ce transfert – justifié de mon point de vue – par la loi NOTRe : l'émiettement de la gestion des compétences eau et assainissement et les questions d'échelle.

Vous avez indiqué que des aménagements à cette loi avaient été réalisés. Dès 2018, en effet, nous avons permis un report du transfert jusqu'au 1er janvier 2026 par une minorité de blocage, tout en pérennisant les syndicats d'eau et d'assainissement existants grâce à une modification des règles de représentation et de substitution.

Une deuxième avancée a été obtenue par la loi de 2019 : la compétence transférée obligatoirement peut cependant faire l'objet d'une délégation à une commune ou à un syndicat intercommunal, à la condition que les investissements nécessaires soient réalisés. Le fait est qu'un litre d'eau sur cinq n'arrive pas au consommateur ou à l'usager, et c'est là le véritable problème que nous avons souhaité traiter.

Nous sommes ce matin à fronts renversés. Vous avez choisi de citer Tocqueville pour justifier qu'il revenait aux communes de disposer de cette compétence ; je constate sur le terrain que lorsqu'un groupement de communes existe, qu'il s'agisse d'un EPCI ou d'un syndicat, le service public de l'eau et de l'assainissement est autrement plus performant, s'agissant notamment de la qualité de l'eau, et utile. Le retour des compétences eau et assainissement aux communes déstabiliserait profondément ce modèle, et mettrait en danger la gestion de l'eau dans une période où l'eau devient un bien extrêmement disputé, donc absolument précieux.

C'est la raison pour laquelle, au regard de ce que nous avons construit, les membres du groupe LaREM s'opposeront à l'adoption de votre texte sur lequel nous n'avons déposé aucun amendement.

J'approuve la proposition de loi pour deux raisons. La première est qu'il n'est pas si courant d'entendre un député du groupe communiste se référer à la pensée du libéralisme politique, famille de pensée à laquelle j'appartiens. Je suis très heureux de ce quasi-ralliement. La seconde est que, député rural comme le rapporteur, je me suis rendu compte au fil des années que les organisations trop rigides des intercommunalités, avec des transferts de compétences « à l'arrache », fonctionnent moyennement.

Dès que l'on a l'occasion de réintroduire de la souplesse, on doit le faire. La proposition de loi est plutôt utile. De manière générale, on aurait intérêt à s'en inspirer : plus je gagne en ancienneté dans mon mandat de député rural, plus je me dis que les intercommunalités à la carte sont ce qu'il y a de mieux, s'agissant des compétences comme des périmètres.

Il faut faire confiance aux choix des maires et des majorités municipales qui, mieux que nous au Parlement et mieux que les préfets dans les départements, sont les plus compétents pour faire leurs choix en la matière.

En réalité, l'affaire n'est pas réglée, et c'est bien pourquoi elle revient chaque année. Que risquerait-on à redonner aux maires le pouvoir de décider ? Pas grand-chose. En quoi ce sujet revêt-il un intérêt national ? L'eau et l'assainissement sont des sujets qui doivent être réglés par les élus locaux entre eux en fonction de leur réalité et de leurs compétences, y compris techniques.

Pour finir, comment ne pas approuver une proposition tenant du libéralisme politique venant d'un député communiste ?

En 2015, la précédente majorité a, par la loi NOTRe, rendu obligatoire le transfert, jusque-là optionnel, des compétences eau et assainissement aux agglomérations et aux communautés de communes, avant le 1er janvier 2020. Ce transfert répondait au morcellement des compétences exercées dans ces deux domaines et traduisait la volonté de réaliser des économies d'échelle, puisque l'un des objectifs était de mutualiser efficacement les moyens techniques et financiers afin d'assurer une meilleure maîtrise des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement.

La loi NOTRe visait également à ce que les services d'eau et d'assainissement disposent d'une meilleure assise financière, tout en ouvrant la voie à une approche globale de la gestion de la ressource en eau à travers une meilleure connaissance des réseaux, favorisant ainsi une amélioration du niveau des services rendus aux usagers.

Les élus locaux s'inquiétant de ce transfert automatique, les députés de la majorité ont, dès l'été 2018, adopté la proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement, qui fixe la date butoir en janvier 2026 et crée un dispositif de minorité de blocage pouvant être utilisé jusqu'à cette date. Nous avons également assoupli le mécanisme de représentation-substitution, qui permet de maintenir la compétence dans les syndicats de gestion de l'eau potable et de l'assainissement de grande taille qui ont fait leurs preuves.

Plus de trois ans après l'adoption de cette loi, et alors qu'existe un relatif consensus parlementaire, notre groupe ne pense pas que vouloir à nouveau supprimer le caractère obligatoire de l'exercice des compétences eau et assainissement par les EPCI soit pertinent. D'autant que la loi « engagement et proximité » adoptée en 2019 a prévu un assouplissement supplémentaire en laissant aux EPCI la possibilité de déléguer ces deux compétences à l'une de leurs communes ou à un syndicat infracommunautaire existant.

Le groupe Démocrates craint que cette proposition de loi n'ajoute de la complexité là où il faut de la simplification et de la rationalisation. Cessons de modifier sans cesse ce qui a été voté. Des assouplissements et des ajustements ont déjà été apportés : laissons les élus locaux s'emparer de ces mesures afin de leur permettre de produire tous leurs effets.

C'est la raison pour laquelle le groupe Démocrates votera contre cette proposition de loi.

La question de l'eau est aujourd'hui importante ; elle deviendra essentielle dans les années à venir : sous la pression démographique internationale, la rareté et la cherté de la ressource susciteront des conflits internationaux, ce qui nous conduira peut-être à envisager la protection de notre réseau.

La France dispose d'un réseau de grande qualité, même s'il est marqué par des disparités territoriales, au regard du rendement, de la conformité aux normes et du prix, qui dépendent à la fois de la disponibilité de la ressource, des niveaux de pollution et de la qualité des réseaux.

La loi NOTRe, qui a rendu le transfert aux EPCI obligatoire au 1er janvier 2020, a fait l'objet, au cours de la législature, de deux aménagements significatifs : d'une part, la possibilité pour une minorité de blocage représentant 25 % des membres de l'EPCI ou 20 % de la population de reporter le transfert en janvier 2026 ; d'autre part, la possibilité de déléguer la compétence à des communes, mais également à des syndicats mixtes, par convention, à condition que les investissements soient réalisés.

Le groupe Agir ensemble est très majoritairement défavorable à cette proposition de loi par choix raisonné, reposant sur des raisons techniques, juridiques et politiques.

Raisons techniques, tout d'abord : les services d'eau potable et d'assainissement collectif – et même de contrôle de l'assainissement non collectif – sont très émiettés dans notre pays. La cohérence de la gestion ne nous apparaît pas bonne, avec 20 % d'eau perdue, des défaillances d'approvisionnement, de distribution et d'investissement, et l'augmentation des risques sanitaires induite par la réduction de la structure de traitement. On sait que la qualité de la performance augmente avec la taille du responsable.

Raisons juridiques, ensuite : à la suite des difficultés survenues en montagne et dans les zones rurales, le droit a considérablement été assoupli. Le cadre actuel est donc suffisamment permissif pour ne pas justifier une urgence juridique.

Raisons politiques, enfin : certaines communes refusent parfois d'accéder à l'intercommunalité pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Le choix de réduire le nombre de services compétents pour améliorer le niveau de performances nous semble le bon, l'émiettement n'allant pas dans le bon sens. Cela ne change d'ailleurs rien au choix d'œuvrer en régie ou en DSP. La mutualisation des études techniques, des coûts de fonctionnement, des investissements et de la vision stratégique sont autant d'éléments positifs.

La solution actuelle peut être perfectible, mais la souplesse qu'elle offre nous semble satisfaisante. C'est la raison pour laquelle nous nous opposerons à cette proposition de loi.

Je partage la motivation des auteurs de la proposition de loi. Les régimes de l'eau se sont organisés sur le terrain, et en tout cas en zone rurale, de manière intelligente, avec la mise en place de normes et avec les agences de bassin, dont le rôle incitatif est extrêmement positif.

Pour beaucoup d'élus, la volonté de ramener la compétence aux intercommunalités entraîne une augmentation importante des coûts de fonctionnement, alors que les actuels syndicats, qui regroupent deux, trois ou quatre communes, reposent sur beaucoup de bénévolat et de proximité.

La démarche des auteurs de la proposition de loi correspond à la réalité du terrain dans mon département.

Évidemment, nous soutenons cette proposition de loi qui vise à garantir le libre choix des communes en matière de gestion des compétences eau et assainissement.

Si le sujet revient si souvent, ce n'est pas un hasard ; que la loi NOTRe ait été quelque peu assouplie à deux reprises, non plus. Cela reste toutefois insuffisant, puisqu'aujourd'hui, nombre d'élus locaux critiquent la rigidité avec laquelle est conduite cette réforme.

L'eau n'est effectivement pas une ressource comme les autres, mais un bien commun mondial qui doit demeurer accessible à tous et à toutes, à un tarif abordable. La question se pose de savoir comment la gérer et la préserver au mieux.

Nous défendons le choix de la libre administration des collectivités dans la gestion de l'eau potable et de l'assainissement, ce qui ne remet pas en cause d'éventuels transferts de compétences à partir du moment où ils seraient librement consentis. La situation actuelle pose des problèmes aux territoires qui ont opté pour d'autres modes de gestion vertueuse et pérenne. La solution que nous proposons d'apporter à travers cette proposition de loi ne remettra pas en cause l'existant et semble ajustée aux situations aussi bien rurales qu'urbaines.

Les démonstrations faites à l'encontre de cette proposition ont un point aveugle : la libéralisation, bien souvent servie par ces démarches. Les dividendes sont tirés, sur ce bien commun, au détriment des citoyennes et des citoyens de notre pays et de cette gestion vertueuse que nous appelons de nos vœux.

Contrairement à l'idée selon laquelle ce qui serait géré de loin fonctionnerait mieux, nous pensons qu'il faut se garder de tout affaiblissement démocratique. La gestion de l'eau nécessite, par nature, des coopérations choisies.

Lors du congrès des maires, le Président de la République a souhaité « trouver la bonne souplesse et le bon équilibre dans la décentralisation ». Nous pensons que cette proposition de loi peut l'apporter.

En 1910, Lénine disait : « Le communisme, c'est les soviets et l'électricité », voulant signifier qu'il fallait adapter la doctrine à l'air du temps. Je ne sais pas ce qu'Alexis de Tocqueville pensait de l'eau – à son époque, on la tirait du puits ou à la source, et l'assainissement se réduisait à l'évacuation dans la rue ou dans le champ voisin. De nos jours, en tout cas, l'eau est bien un enjeu national, et même un enjeu mondial qui dépasse nos organisations territoriales.

Les 20 % de pertes en eau sur les réseaux sont une moyenne. Dans certains endroits de ma circonscription, elles représentent 35 %, et même 70 % dans une commune, dont la dette grise est considérable parce qu'elle a peu investi.

Évidemment, les collègues maires qui ont investi vivent parfois mal le transfert à l'intercommunalité. Ceux qui ont peu fait ne se sentent pas très concernés. Mais il y a aussi ceux qui ont conscience de cette dette grise et souhaitent travailler en commun : 61 % des organisations intercommunales ont déjà travaillé sur la question.

Il ne faut plus perdre de temps. Sans attendre 2026, il faut que les collègues s'y mettent ensemble le plus rapidement possible. Il faut surtout cesser de déstabiliser les organisations en changeant les dates, car au bout d'un moment, c'est nous qui perdons du crédit. Nous avons déjà vécu cela avec la question des déchets.

Je ne peux pas ne pas réagir à cette dialectique manichéenne qui oppose, d'un côté, les bons – qui auraient transféré la compétence à l'intercommunalité –, de l'autre, les méchants, ceux qui, forcément dans une petite commune, n'auraient pas investi et auraient laissé cette compétence dépérir. C'est archifaux ! Ce sont les communes qui ont été les fers de lance de la construction des réseaux d'eau et d'assainissement ; elles sont les garantes de leur fonctionnement et, la plupart du temps, des investissements à y réaliser.

Évidemment, tous les territoires ne se ressemblent pas, et c'est tout un effort intellectuel d'accepter que le territoire de l'autre soit différent et nécessite des règles d'organisation différentes. C'est cela, la libre administration des collectivités territoriales, que vous ne comprenez pas. Vous pensez que ce qui se passe sur votre territoire doit se passer sur les autres. Or la décentralisation, c'est exactement l'inverse.

Je me retrouve totalement dans cette dernière intervention. J'ai eu le même sentiment en entendant cette déclaration selon laquelle il y aurait les conscients, et, par sous-entendu, les inconscients.

Puisque chacun fait référence à la situation de son territoire, c'est donc qu'il y en a de fort différentes – si on a mal travaillé en Saône-et-Loire, ce n'est pas le cas partout. Ma commune est intégrée avec vingt-six autres dans un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) ayant notamment les compétences eau et assainissement. Cela fonctionne très bien : 90 % d'efficacité au niveau des réseaux. Ces vingt-sept communes sont réparties sur trois intercommunalités différentes. Que va-t-il se passer ? Une seule va peut-être redéléguer les compétences, les autres vont les garder, et on va totalement déstabiliser un système qui fonctionne bien. Pourquoi vouloir remettre en cause ce qui fonctionne ?

Vous sortez les grandes phrases : « c'est un enjeu mondial, qui dépasse nos organisations territoriales ». Nous sommes tous conscients que l'eau est un enjeu fondamental ! Et il peut tout aussi bien être traité par le local, par l'implication des collectivités, des élus. Dans de nombreux territoires où cela fonctionne mal, en raison d'un trop grand morcellement et de difficultés pour réinvestir, ma proposition de loi n'empêche en rien d'intervenir ; ce que nous remettons en cause, c'est le caractère obligatoire du transfert. Partout où le système est défaillant, allons-y, et rapidement ! Mais là où il fonctionne, pourquoi vouloir le remettre en cause ? J'ai auditionné l'Association des maires ruraux de France : ils sont encore vent debout. Pour eux, l'intercommunalité ne doit pas être subie, elle doit être consentie et intervenir là où c'est nécessaire.

Quant à l'argument de la perte moyenne d'un litre d'eau sur cinq, je l'attendais – déjà, « en moyenne », cela veut dire que certains font bien et d'autres moins bien. Les besoins d'investissement pour renouveler les réseaux, dont les plus anciens ont 60 ans, sont énormes. On brandit l'intercommunalité comme le moyen d'y répondre, comme à tous les autres problèmes. Or les syndicats intercommunaux – que j'englobe dans le terme générique de « communes » –, très présents en zone rurale, n'ont pas attendu qu'on leur en donne le signal pour commencer le renouvellement des réseaux. C'est particulièrement coûteux dans les territoires ruraux en raison des distances entre les habitations et de la desserte en eau des pâturages.

Nous sommes donc autant que vous convaincus que la ressource en eau est fondamentale. Nous voulons la protéger, et la préserver aussi des tentations d'en faire un enjeu financier, mercantile. C'est pourquoi nous souhaitons favoriser la gestion publique, car on sait bien que de nombreuses intercommunalités choisiront de recourir à des DSP, ce qui aura ensuite un impact sur la gestion de l'eau.

Ne voyez pas cette proposition de loi comme un moyen d'empêcher de tourner en rond ; considérez-la comme une offre de souplesse. J'ai, moi aussi, une citation du président Macron en réserve : « Dans la très grande majorité des cas, les territoires, en réalité, savent mieux l'organisation qui est la plus pertinente pour eux. » Je ne lui accorde pas toujours ce crédit mais, en l'occurrence, il a raison ! Les références que je fais ce matin montrent bien que, sur certains enjeux fondamentaux, nous pouvons nous retrouver.

Or, comme trop fréquemment, vous vous accrochez à vos certitudes, vous vous croyez plus malins que tout le monde. Je pense que vous vous trompez. Se tromper n'est pas un problème – d'ailleurs, vous n'êtes pas responsables de la loi NOTRe, puisqu'elle date de 2015 ; vous n'avez fait qu'y apporter des aménagements. Aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, il faut clarifier les choses. C'est en donnant de la souplesse, en envoyant aux territoires un message positif pour l'avenir qu'on y arrivera – ne soyez donc pas gênés de voter différemment de ce que vous aviez annoncé…

L'enjeu, finalement, de cette organisation, c'est le financement du renouvellement des réseaux. On veut tout faire faire aux intercommunalités, en présupposant qu'elles en ont les moyens. Or elles ont aussi des contraintes financières et des choix d'investissement à faire. Ce n'est pas parce qu'on leur confie la gestion de l'eau qu'elles vont l'assurer. Si vous voulez faire de l'eau un enjeu supérieur, prenez vos responsabilités en permettant la mise en œuvre de programmes spéciaux qui aideront les communes, les syndicats intercommunaux et les intercommunalités à relever ce défi. Il faut laisser un peu de liberté, ce qui revient, avant tout, à offrir un choix.

Article unique (art. 5214-16 du code général des collectivités territoriales) : Suppression du transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes

La commission rejette l'article unique.

L'ensemble de la proposition de loi est ainsi rejeté.

Puis, la Commission examine la proposition loi organique pour une protection des biens communs (n° 4576) et de la proposition de loi créant un statut juridique des biens communs (n° 4590) (M. Pierre Dharréville, rapporteur).

Humain, on ne l'est pas seul, pris chacune, chacun, isolément. On le devient chacun, chacune, singulièrement, par ce qui nous est commun. Sans conscience de ce commun, l'humanité court à sa perte. Poser la question « qu'avons-nous en commun ? », c'est à la fois reconnaître l'individu et le collectif, c'est parler le langage du partage, c'est s'intéresser à l'avenir.

Le commun peut s'entendre comme étant l'ordinaire. Il est pourtant de plus en plus extraordinaire, au sens où il est de moins en moins répandu. Nous assistons en effet à un grand mouvement de privatisation du monde, de marchandisation de tout, de concurrence de tous contre tous. Qu'est-ce qui échappe à cette logique d'accaparement par quelques-uns des biens et des ressources et, pour le dire autrement, du travail et de la nature ? Cette logique s'appuie sur un processus d'absolutisation de la propriété privée, qui n'a jamais été dans l'esprit des juristes qui ont édifié le droit romain, ni dans celui des rédacteurs du code civil. Asservissant et dévoyant le travail, abîmant la planète, cette conception donne tout pouvoir aux propriétaires souverains, et rétrécit, par là même, le champ de la démocratie. Or, nous avons besoin que soient pleinement pris en compte les enjeux de notre temps, ceux du respect de l'humain et de la planète.

Nous voyons combien les ressources sont gaspillées et nos écosystèmes fragilisés par des calculs à courte vue, quand ils ne sont pas cyniques. Nous voyons combien les inégalités se déploient et les droits fondamentaux sont bafoués, comment l'humain est réduit à ses fonctions de production et de consommation. Nous voyons les illusions du mythe de l'individu roi, échappé du reste de l'humanité et trouvant son émancipation dans sa propre réussite matérielle, isolée, quel qu'en soit le prix.

Il est donc d'autant plus urgent de protéger les biens communs et d'engager un grand mouvement de conquête et d'invention de biens communs, car la définition du commun part de la personne humaine. Un peu partout, cette petite musique commence à se faire entendre, et elle est salutaire.

On ne trouvera donc pas ici la création d'un nouveau régime de propriété, mais un mécanisme institutionnel qui s'appuie sur la reconnaissance dans le code civil de l'existence de biens communs. Un bien commun, cela peut être un jardin partagé dans une cité, mais cela peut aussi être une ressource universelle, telle que l'eau. Cela peut être un bien matériel, comme un réseau de chemin de fer, ou immatériel, comme la formule d'un vaccin. On peut ainsi déterminer un bien commun au regard de l'usage collectif qui en est fait ou pourrait en être fait, de son caractère de ressource nécessaire à toutes et à tous, des droits fondamentaux qui peuvent s'y rattacher, de l'histoire collective qui a permis sa constitution ou encore, de son intérêt patrimonial ou environnemental eu égard aux menaces qui pourraient le mettre en danger.

Par cette définition volontairement inclusive, il ne s'agit pas de désigner formellement ces biens a priori – quoique cela puisse être tentant, parfois –, parce que le commun n'existe que par construction et par choix politique. Il s'agit donc d'engager un travail d'identification dans la vie, de donner force à l'intervention citoyenne et à la délibération démocratique pour poser cette question : « ne serait-ce pas là un bien commun ? »

Le simple fait de soulever cette interrogation est de nature à contrarier ou, du moins, à questionner l'ordre des choses ; c'est une invitation à une réappropriation sociale et citoyenne dans l'idée qu'elle puisse déboucher sur la transformation des règles, des changements dans la gestion et, le cas échéant, des modifications du régime de la propriété. Selon la nature du bien, il peut exister différents modes de protection juridique, de normes d'ordre public mais aussi d'administration : des sociétés traditionnelles, des structures coopératives ou mutualistes, des associations, des organismes sociaux, des entreprises et des services publics, qui mériteraient parfois d'être démocratisés. Il apparaît d'évidence que certains biens appellent une gestion publique. L'article 9 du préambule de la Constitution de 1946, qui, à ma connaissance, n'a plus été invoqué depuis 1982, pourrait éventuellement l'être dans le cadre du mécanisme proposé.

À l'heure où se développe une crise profonde de la démocratie, nous devons inventer de nouvelles voies d'intervention et de participation. Nous devons encourager les aspirations à la citoyenneté, celle qui fait qu'on se sent partie prenante, celle qui fait qu'on n'est pas exproprié de sa responsabilité de sociétaire du genre humain. Un bien commun peut correspondre à un certain nombre d'attendus, mais il ne peut exister vraiment en tant que tel que par la volonté des citoyens et des citoyennes de vivre et faire ensemble, pourvu qu'ils n'en soient pas empêchés.

Les deux propositions de loi que je vous présente comportent une définition nécessaire à la création d'un mécanisme plutôt modeste, mais qui a le mérite d'être concret.

La proposition de loi ordinaire intègre dans le code civil un statut et une définition des biens communs permettant de prendre en compte différentes approches. L'une est la conception élaborée par des économistes, qui identifie trois dimensions : l'existence d'une ressource, la présence d'une communauté et l'institution de règles de gestion transparentes et démocratiques de cette ressource par cette communauté. L'autre est celle de Christian Laval et Pierre Dardot, pour qui le bien commun se définit en lien avec des droits fondamentaux. Une autre encore est issue d'un travail passionnant, effectué en Italie sous la conduite de Stefano Rodotà, aboutissant à l'idée que « les biens communs sont des choses qui sont factuellement utiles à la personne ».

La proposition de loi organique, quant à elle, introduit une procédure d'attribution de ce statut à tel ou tel bien, à travers une saisine du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le déclenchement d'une délibération citoyenne et démocratique. Le CESE pourrait s'autosaisir, être saisi par les citoyennes et les citoyens ou par le Parlement. Il se prononcerait sur l'attribution du statut en fonction des critères énoncés dans le code civil que je vous ai présentés. Si le bien considéré est local, le CESE aurait la possibilité de consulter un conseil économique, social et environnemental régional (CESER). Si le bien est supranational, il conserverait la faculté de lui attribuer lui-même le statut. Une fois le statut de bien commun reconnu, un état des lieux et d'analyse serait entrepris soit par le CESE lui-même, soit par un conseil citoyen du bien commun singulier, désigné par le CESE selon les modalités de consultation du public prévues par l'ordonnance de 1958. Le CESE rendrait ensuite un avis, en se fondant, le cas échéant, sur le rapport du conseil citoyen du bien commun singulier.

L'objectif principal serait ainsi de dresser l'état des lieux et d'examiner l'adéquation de la gestion et du régime de propriété du bien avec le statut de bien commun ; des propositions d'aménagement pourraient être formulées. Ces analyses, publiques, seraient adressées au Gouvernement et au Parlement ainsi qu'à toute institution concernée.

Les auditions m'ont permis de procéder à un certain nombre d'ajustements, dont plusieurs visent à mieux insérer le dispositif dans le cadre constitutionnel et organique existant relatif au Conseil économique, social et environnemental. Il m'a semblé préférable de recourir à cette institution plutôt que de créer une instance ad hoc. Sa composition en fait un lieu où peuvent se confronter des points de vue et des intérêts divergents. Il ne serait pas insensible à cette problématique, d'autant que la question des biens communs imprègne déjà ses réflexions.

L'article 714 du code civil définit ce que l'on appelle les « choses communes » ; il dispose qu'il est « des choses non appropriables et dont l'usage est commun à tous ». Toutefois, il m'a semblé que le recours à cet article pour définir le statut ouvrirait un débat juridique inutile. Aussi me semble-t-il préférable de créer un article spécifique.

Les auditions m'ont enfin alerté sur la nécessité d'élargir la définition concernant le patrimoine et l'environnement, afin de ne pas préjuger que seuls la rareté ou le caractère remarquable appellent la reconnaissance du statut de bien commun. Il faut admettre que des biens plus ordinaires pourraient aussi le mériter.

Il faut révéler le commun pour l'instituer. Le statut créé par la proposition de loi ordinaire ne préjuge pas d'un mode de gestion ou d'un régime de propriété ; il n'emporte pas de conséquences juridiques automatiques. Sa conséquence est simplement l'ouverture d'une démarche démocratique à laquelle la troisième assemblée de la République donnera force. Le texte vise à créer, en tant que base légale, la notion de « bien commun », dont on espère qu'elle contribuera à rééquilibrer la philosophie du droit en matière de propriété. Il existe d'ailleurs déjà, dans le droit positif, des obligations et des servitudes qui bornent le droit de propriété. Il s'agit également de discuter la propriété du point de vue du travail, lorsqu'il y a lieu de le faire, et non de rester enfermés dans une logique de consommation ou d'usage.

Ce mécanisme conduirait à l'établissement d'une sorte d'inventaire et produirait des analyses qui nourriraient les débats que nous aurions, au sein de la société et des instances représentatives – au premier rang desquelles le Parlement –, s'il se révélait nécessaire de repenser certaines règles pour protéger tel ou tel bien commun. On serait conduit à s'interroger : ce bien est-il commun ? A-t-il une part de commun ? Qui est fondé à décider de son sort ? La délibération en sortirait réhabilitée.

J'ai présenté les choses à ma façon, mais je suis certain que ce questionnement autour des biens communs peut être largement partagé, sachant que nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui s'en emparent sur le terrain. Je crois que nous n'échapperons pas à des innovations et à un changement de cap. C'est un grand enjeu de notre temps que de protéger et de conquérir des biens communs à partager, du local au global. C'est un grand enjeu de notre temps que de refaire du commun, que de retrouver du sens, du lien et le goût de vivre ensemble. Dans le commun se trouvent les dynamiques fécondes pour l'avenir de notre société et de l'humanité.

Dans le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Jean-Jacques Rousseau entrevoyait les dégâts de l'accaparement à outrance et du capitalisme effréné. Évoquant « le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : ‟Ceci est à moiˮ », il écrivait : « Gardez-vous d'écouter cet imposteur ; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne. »

Ces propositions de loi visent à apporter des tempéraments législatifs à l'usage du droit de propriété et au principe de la liberté d'entreprendre, à travers un statut juridique des biens communs. Cette notion, hautement polysémique, vise les biens, matériels ou non, rivaux et non exclusifs, c'est-à-dire inaliénables par essence, tels que l'air ou l'eau. Le Conseil économique, social et environnemental serait l'entité chargée de la procédure de classement. Le groupe LaREM n'y est pas favorable.

D'abord, le texte est juridiquement inopérant, à défaut de prévoir une articulation réelle entre bien commun et droit de propriété. L'indétermination conceptuelle de la notion de bien commun rend très hasardeuse, par-delà son intérêt doctrinal, l'élaboration d'un régime juridique spécialement dédié, c'est-à-dire assorti d'une consistance normative véritable. Aucune règle de droit, qui permet, ordonne ou interdit, n'est prévue par le texte pour déterminer les effets juridiques qui s'attachent à la qualité de bien commun. Vous déterminez l'accessoire, à savoir la définition et la procédure, mais non le principal, c'est-à-dire le régime, le droit, le normatif.

Ensuite, les dispositions proposées sont litigieuses au regard des principes législatifs et constitutionnels de la propriété publique. D'une part, la procédure de classement que vous attribuez au Conseil économique, social et environnemental semble bien éloignée de sa fonction constitutionnelle. Au demeurant, aucune disposition n'interdit au CESE, que notre majorité a récemment transformé en carrefour des consultations publiques, de lancer des consultations sur l'usage des biens publics. D'autre part, les textes visent à apporter des modulations législatives au droit de propriété, au préjudice de la nécessaire et traditionnelle conciliation entre les principes et règles de valeur constitutionnelle. La protection de l'environnement n'est qu'un objectif à valeur constitutionnelle auquel, à la différence d'une règle constitutionnelle, à caractère impératif, n'est attachée qu'une obligation de moyens et nécessite, pour sa mise en œuvre, l'intervention du législateur.

En outre, ces textes sont autrement moins ambitieux que ne l'était notre révision constitutionnelle concourant à la préservation de l'environnement. Nous souhaitions inscrire, à l'article 1er de la Constitution, le principe selon lequel « la France garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique ». Cette réforme tendait à instituer un droit constitutionnel de l'environnement applicable et opposable, sans intervention du législateur, à l'ensemble des pouvoirs publics, à travers une quasi-obligation de résultat pour la préservation de l'environnement et une quasi-obligation de moyens contre le dérèglement climatique. Nous souhaitions affirmer la nature prioritaire de la cause environnementale aux côtés des principes fondamentaux de la République. La protection des biens communs aurait été bien plus opérante en renforçant l'intensité et le champ du contrôle constitutionnel.

Enfin, des mécanismes bien plus efficaces que vos propositions autorisent, à l'heure actuelle, des actions en justice pour protéger les biens communs. Par exemple, en cas d'atteinte à l'environnement, c'est-à-dire de dommage écologique, le droit français a connu des évolutions majeures quant au préjudice civilement réparable et aux voies d'action ouvertes pour engager la responsabilité juridique et l'obligation en réparation subséquente.

Telles sont les raisons qui motivent notre rejet des deux textes, que nous abordons dans un esprit de confrontation des idées, sur une notion sans doute porteuse d'avenir.

La proposition de loi ordinaire du groupe de la Gauche démocrate et républicaine a pour objet de créer un statut de bien commun attribuable à tous les types de biens caractérisés par leur destination commune et l'usage collectif qui peut en être fait. Elle est assortie d'une proposition de loi organique attribuant au Conseil économique, social et environnemental la prérogative d'attribution du statut de bien commun.

Par « bien commun », le groupe GDR entend des éléments matériels ou immatériels de nature très différente, depuis la planète, ou même l'espace, jusqu'à la maison de quartier, en passant par des ressources naturelles, des produits répondant à des besoins humains fondamentaux ou des inventions sociales et scientifiques qui méritent d'être partagées. Le périmètre est donc extrêmement vaste. Le rapporteur s'appuie sur l'article 714 du code civil, mais aussi sur la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques et sur le préambule de la Constitution de 1946, dans lequel la notion de service public est directement connectée à la propriété collective – ce qui implique qu'un service public ne puisse être accaparé par un tiers.

Les auteurs de la proposition de loi défendent l'idée selon laquelle il est crucial de pouvoir poser des limites à l'exercice du droit de propriété lorsque ce dernier est susceptible de nuire aux biens communs, dans une démarche démocratique.

Malgré l'esprit bienveillant qui a présidé à son élaboration, la proposition de loi ordinaire soulève plusieurs interrogations. On ne peut évidemment pas la déconnecter d'une vision idéologisée, communiste, de la société, que je respecte mais qui n'est évidemment pas la nôtre.

En ce qui concerne, tout d'abord, l'intérêt de ces textes, il faut rappeler que la notion de bien commun existe déjà, s'agissant des services publics et des offices HLM, qui sont parfois définis comme le « patrimoine de ceux qui n'en ont pas », ou encore comme le « patrimoine commun à tous les citoyens français ».

S'agissant, ensuite, du périmètre du dispositif, j'ai évoqué l'espace, la Terre, mais aussi les maisons de quartier. Concernant ces dernières, est-ce à dire que l'on va imposer de nouvelles contraintes aux communes qui investissent beaucoup dans ces structures, à chaque fois qu'elles voudront faire un investissement ou modifier leur périmètre ?

Puisque vous avez souvent évoqué la Constitution, je vous rappelle que l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen définit la propriété comme un « droit inviolable ». Or, dans ce texte, vous ne faites que peu de cas du droit de propriété, et vous reconnaissez vous-même que votre dispositif a aussi pour objet de refonder le droit de la propriété. Nous pouvons difficilement vous rejoindre sur ce point.

Le Conseil constitutionnel et, plus généralement, les tribunaux pourraient être souvent saisis d'un grand nombre de sujets, dès lors que le statut de bien commun aurait été instauré. Je vous rappelle que l'État a été récemment condamné, à la demande d'ONG écologistes, unies sous la bannière L'affaire du siècle. Certains ont vu dans cette décision, qualifiée d'historique, une excellente nouvelle. Il m'a semblé, à l'inverse, qu'il était extrêmement inquiétant que la justice s'autorise à débuter un délibéré par les mots « Il y a lieu d'ordonner au Premier ministre et aux ministres compétents de prendre toutes les mesures sectorielles utiles ». Nous sommes tous très attachés à l'indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir politique, mais la réciproque doit être vraie. On ne peut pas se satisfaire que le Premier ministre et les ministres se voient ordonner, en permanence, la réalisation d'actions par la justice. Si des citoyens sont particulièrement mécontents de l'action du Gouvernement, il faudrait qu'ils le sanctionnent dans les urnes et non devant les tribunaux.

Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Les Républicains s'opposera à la proposition de loi ordinaire. Pour reprendre la conclusion de M. Dufrègne au sujet de la proposition de loi précédente – que nous avons votée –, il faut « laisser un peu de liberté ».

Par la proposition de loi organique, vous proposez d'attribuer au CESE la possibilité de statuer sur les biens communs. Il me semble que ça ne devrait pas relever de cette institution, mais du Parlement. On nous présente en permanence, depuis le début de la législature – une marotte de la majorité et particulièrement du groupe La République en marche –, le CESE comme le représentant de la société civile et des citoyens. Or les représentants des citoyens, ce sont les députés et non les membres du CESE, qui sont désignés par le chef de l'État et les syndicats. Nous sommes donc également opposés à la proposition de loi organique.

À l'heure où des débats sur des sujets comme la neutralité d'internet ou le partage des ressources de la planète deviennent incontournables, la notion de bien commun mérite certainement de faire l'objet d'une réflexion approfondie sur les plans juridique, économique et politique. L'examen de ces deux propositions de loi est certainement l'occasion d'amorcer cette réflexion, mais sans doute pas d'y apporter une réponse appropriée.

D'abord, vos propositions se heurtent, selon nous, à un obstacle constitutionnel. Le statut et les missions du Conseil économique, social et environnemental sont en effet définis aux articles 69 et 70 de la Constitution, et ne peuvent être modifiés que par une réforme constitutionnelle. Par conséquent, le contenu de la proposition de loi organique, qui vise à attribuer de nouvelles missions au CESE, afin qu'il puisse accorder le statut de bien commun, ne relève pas de la compétence du législateur.

Ensuite, votre texte conduirait à faire assumer au CESE un rôle distinct de celui pour lequel il a été conçu, et qu'il exerce depuis sa création. Lui permettre d'attribuer ce statut juridique à des biens constituerait un changement majeur de la nature de cette institution, qui exerce une fonction exclusivement consultative.

Sur le fond, ce texte remet en cause un vieil article du code civil, qui est resté inchangé depuis plus de 200 ans. La proposition de loi ordinaire vise en effet à créer un statut juridique du bien commun à travers des critères particulièrement larges, pour ne pas dire extrêmement flous. Par exemple, n'importe quel bien auquel un droit fondamental peut s'attacher pourrait devenir un bien commun. Le périmètre défini par le texte ouvre la porte à un ensemble de dérives.

Le statut de bien commun est d'ailleurs incohérent avec la définition qui nous en est donnée par le code civil. L'article 714, que modifierait la proposition de loi, dispose qu'il s'agit de biens « qui n'appartiennent à personne » alors que votre texte inclut tous les biens, « quel que soit leur régime de propriété ». La rédaction qui nous est proposée n'est, de toute évidence, pas suffisamment mature.

Le groupe Démocrates est attentif à la préservation des libertés fondamentales de nos concitoyens. Parmi ces libertés, qui sont protégées par la Constitution et les textes internationaux, figurent le droit de propriété et la liberté d'entreprendre. Certes, ces libertés doivent être conciliées avec d'autres impératifs, comme la sauvegarde de l'environnement ou la lutte contre la précarité. Mais l'atteinte que vous proposez de porter à ces libertés appelle, selon nous, une réflexion beaucoup plus approfondie.

Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Démocrates s'opposera à l'adoption de ces textes.

Je tiens à saluer l'initiative de Pierre Dharréville et du groupe GDR concernant un sujet pour lequel le groupe Socialistes et apparentés s'est, lui aussi, passionné. Je me suis moi-même beaucoup investi sur cette question ces dernières années, pour des raisons non seulement philosophiques, mais aussi pratiques. En effet, l'exercice du pouvoir législatif s'est heurté à deux reprises, s'agissant de dispositions qui nous semblaient concourir à l'intérêt général, à une censure de la part du Conseil constitutionnel. La disposition de la loi Sapin 2 prévoyant d'étendre aux holdings financières la transparence fiscale imposée aux banques – la plupart des transactions illicites ou, tout au moins, immorales effectuées dans les paradis fiscaux ne passant pas par le système bancaire – a ainsi été censurée au nom de la liberté d'entreprendre, parce que la divulgation d'informations relatives à la nature des entreprises aurait été susceptible d'aiguiser l'appétit de la concurrence. De même, l'accaparement des terres par le phénomène sociétaire, boîte noire qui échappe à tout contrôle politique ou juridique depuis l'après-guerre, a été protégé, là encore au nom de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété, les articles visant à étendre le droit de préemption public par l'intermédiaire des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ayant été censurés.

Ces décisions ont suscité chez moi une profonde indignation. Je me suis donc rapproché de juristes et de constitutionnalistes, notamment ceux avec lesquels nous avions préparé la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre – qui est d'ailleurs en passe de devenir une directive européenne. Nous avons été cinquante, dont Antoine Lyon-Caen, Mireille Delmas-Marty, Cynthia Fleury, Thomas Piketty, Gaël Giraud et bien d'autres – représentant, à mon sens, ce qu'il y a de plus beau en France en matière intellectuelle – à signer dans Le Monde une tribune appelant à adapter la notion de bien commun à l'anthropocène, à la globalisation et à la mondialisation, bref à la modernité, et à réécrire notre Constitution afin de ne pas déformer les attendus de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, dont le Conseil constitutionnel tire indûment des arguments pour défendre une forme de despotisme économique, celle-là même que dénonce Pierre Dharréville à travers ses deux propositions de loi.

Nous sommes ensuite passés à l'acte en plusieurs occasions, notamment par la rédaction d'amendements au projet de loi constitutionnelle de 2018, lequel a avorté à la suite de la sombre affaire que tout le monde connaît. Il s'agirait d'inscrire dans la Constitution que « la loi détermine les mesures propres à assurer que l'exercice du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre respecte le bien commun. Elle détermine les conditions dans lesquelles les exigences constitutionnelles ou d'intérêt général justifient des limitations à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété. » On se rapprocherait ainsi des législations autrichienne, allemande, italienne ou suisse, qui ne sont pas à proprement parler des dictatures du prolétariat… Voilà la voie que les socialistes privilégient, et ils ne désespèrent pas de pouvoir un jour, grâce à une majorité ad hoc, réformer la Constitution dans ce sens.

C'est cette même voie que je défendrai à travers un amendement à la proposition de loi ordinaire, tout en soutenant l'initiative du groupe GDR, et cela bien que je partage pour partie les critiques émises contre le recours à la pétition citoyenne et au CESE – voies ô combien « deuxième gauche ». Je serai sur ce point plus républicain que vous, monsieur Dharréville, étant attaché à la primauté de la Constitution et du Parlement, même si la société civile doit nous aiguiller et nous alerter.

Je remercie, moi aussi, le groupe GDR et Pierre Dharréville pour leurs propositions. Nous partageons un même constat, à savoir que le coupable du désastre écologique en cours est le capitalisme, avec ses deux piliers : le productivisme, qui consiste à produire tout et n'importe quoi en exploitant toujours plus de ressources naturelles, pourvu que ce soit rentable, et le consumérisme, machine à frustration alimentée par le matraquage publicitaire. Je crois que nous sommes d'accord pour dire que nous devons rompre avec ce système qui exploite les êtres humains et le vivant, et qui étend à l'infini le domaine du marché au détriment de l'intérêt général humain.

Karl Polanyi écrivait en 1944 : « L'idée d'un marché s'ajustant lui-même était purement utopique. Une telle institution ne pouvait exister de façon suivie sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société, sans détruire l'homme et sans transformer son milieu en désert. » Le désert, voilà ce à quoi nous sommes promis si nous n'engageons pas une bifurcation écologique et solidaire de nos modèles de production et de consommation. Pour ce faire, il nous paraît indispensable de sanctuariser certains biens communs, c'est-à-dire de les extraire de la logique du marché et de limiter drastiquement certains aspects du droit de propriété.

Pour l'illustrer, je prendrai l'exemple des forêts. Depuis quelques semaines, à la suite de l'appel pour des forêts vivantes, des citoyens, des associations et des collectifs se mobilisent partout en France, avec pour seul mot d'ordre la lutte contre l'industrialisation des forêts. Ces femmes et ces hommes mènent des actions pour dénoncer un certain type de gestion forestière, qui se répand dans notre pays à travers toujours le même triptyque, celui qui s'applique dans l'agriculture intensive : coupes rases ; plantations ; monocultures. C'est un modèle qui épuise les sols, qui détruit la biodiversité, qui maltraite les femmes et les hommes qui travaillent en forêt, à qui l'on nie toute expertise et tout savoir-faire et qui deviennent de simples coupeurs d'arbre. C'est, en outre, un modèle qui n'est pas résilient au changement climatique, puisque les forêts industrialisées sont plus vulnérables aux aléas climatiques. C'est pourtant ce modèle qui nous est imposé, sans que nous ayons pu en discuter démocratiquement.

Aujourd'hui, des coopératives forestières se gavent en vendant des coupes rases à des propriétaires forestiers au prétexte que leur forêt est « improductive », c'est-à-dire inapte au marché tel qu'il est structuré. Les effets de ces coupes sont connus : elles tassent les sols, accélèrent leur érosion, libèrent le carbone, détruisent la biodiversité et les habitats naturels d'espèces essentielles, entravent la régénération naturelle des forêts. La situation est alarmante, car les forêts sont nos alliées pour faire face au dérèglement climatique : elles séquestrent le carbone, préservent la biodiversité, filtrent la ressource en eau. Elles sont, en outre, des lieux de loisir et de pédagogie. Elles sont multifonctionnelles et rendent des services écosystémiques à l'ensemble de la population.

Le problème, c'est que l'immense majorité des forêts françaises sont privées. La forêt est morcelée, c'est-à-dire que des milliers de propriétaires différents la possèdent. Et il ne faudrait rien leur imposer au prétexte qu'il s'agit de leur propriété, ne pas édicter de conditionnalités écologiques au nom de la propriété privée ? On voit bien qu'il y a là une dérive de l'idéologie de la propriété absolue qui se fait contre toute logique. C'est pourquoi nous estimons que les forêts devraient être des biens communs.

On pourrait appliquer le même constat à l'eau. Est-il raisonnable, alors que la ressource en eau, indispensable à la vie, est menacée, de la laisser aux mains des intérêts privés ? Est-il désirable que des entreprises, dont l'objectif est toujours la rentabilité, puissent accaparer ce bien commun sans lequel nous mourons en l'espace de trois jours ? Là encore, la logique du marché défie le bon sens et menace l'intérêt général humain. Regardez ce qui s'est passé en Australie lors des « mégafeux » de 2019 : une entreprise singapourienne n'a rien trouvé de mieux que de vendre 89 milliards de litres d'eau à un fonds de pension canadien pour irriguer des amandiers, culture destinée à l'exportation.

C'est au peuple de contrôler démocratiquement l'usage de ces biens communs et leur protection. Nous pourrions établir par référendum la liste des biens communs et services essentiels, créer un Défenseur des biens communs, comme il existe aujourd'hui un Défenseur des droits, empêcher le droit de propriété de prévaloir sur la protection de l'eau, de l'air, de l'alimentation, du vivant, de la santé, de l'énergie, enfin inscrire dans la Constitution que l'eau, par exemple, est un bien commun dont on doit protéger l'ensemble du cycle, y compris les nappes phréatiques.

Le groupe La France insoumise soutiendra évidemment ces deux propositions de loi.

Cette proposition de loi et cette proposition de loi organique, fort intéressantes, ont le mérite d'appeler notre attention sur une problématique ancienne, aujourd'hui renouvelée par de nouveaux enjeux relatifs au défi environnemental.

Quelles sont les limites au droit de propriété ? En droit français, la propriété et protégée en tant que droit fondamental. Les textes anciens et contemporains y accordent une grande importance, à commencer par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, dont l'article 2 fait de la propriété l'un des droits naturels et imprescriptibles de l'homme et l'article 17, un droit inviolable et sacré. Des limites encadrent néanmoins le droit de propriété. Elles sont posées par la Constitution, par de nombreuses lois, ainsi que par la jurisprudence ; en témoigne le célèbre arrêt Clément-Bayard, dans lequel la Cour de cassation considère comme un abus de droit le fait d'utiliser l'espace de sa propriété dans l'unique intention de nuire à son voisin.

Je pense qu'en lisant les intitulés de ces propositions de loi, nous avons tous à l'esprit les travaux de l'éminente juriste Judith Rochfeld sur la conciliation entre les communs et les enjeux climatiques – je regrette d'ailleurs que nous n'ayons pu l'auditionner.

La proposition de loi a pour objet de donner une définition claire de ce que sont les biens communs, la proposition de loi organique confiant, quant à elle, au CESE le rôle d'attribuer ce statut. Des difficultés apparaissent rapidement à la lecture de ces textes. D'une part, la définition du bien commun est extrêmement large : ce statut concernerait des biens matériels ou immatériels, quels que soient le régime de propriété et les droits fondamentaux qui s'y rattachent. La rédaction de l'article unique porte donc en elle son incontournable inconstitutionnalité. Comment décemment adopter un texte dont l'une des dispositions prévoit de ne pas respecter nos droits fondamentaux ? Je distingue derrière cela l'ombre d'une volonté excessive.

D'autre part, qu'en est-il du statut juridique attenant à cette définition ? Quelles conséquences juridiques aurait une telle catégorisation juridique ? Des expropriations seraient-elles envisageables ? Si oui, dans quel cadre juridique et avec quelles garanties ?

En dépit de la pertinence des questions soulevées par ces propositions de loi, le groupe Agir ensemble ne pourra pas voter en leur faveur.

Si notre groupe a choisi d'inscrire ces deux textes à l'ordre du jour, c'est que nous considérons que, dans certains cas, les biens communs méritent d'être préservés, protégés, voire développés. Cette notion est utilisée par un nombre croissant d'acteurs, notamment par les chercheurs en sciences humaines et sociales. Elle traduit la prise en considération de certains enjeux qui traversent nos sociétés. Des expériences politiques se revendiquant du mouvement des communs fleurissent en France et partout dans le monde : ainsi, la commission Rodotà en Italie, les logiciels libres, les monnaies alternatives, la défense de l'environnement ou encore l'économie sociale et solidaire, pour ne citer qu'elles. Nous les observons avec grand intérêt pour ce qu'elles sont, mais aussi pour ce qu'elles peuvent nous apprendre. Nous sommes convaincus que la représentation nationale peut contribuer à enrichir ce débat contemporain.

Bien entendu, il n'est pas question de préjuger d'un régime qui s'appliquerait uniformément à l'ensemble des biens communs. Nul ne contestera qu'une forêt communale ne peut et ne doit pas être administrée comme un centre de soins. C'est pourquoi mon collègue Dharréville en appelle à la délibération citoyenne, à l'intelligence collective. Seul l'esprit de raison doit primer. D'où la proposition de mettre à contribution le Conseil économique, social et environnemental, troisième assemblée de notre République, pour l'attribution de ce nouveau statut dont la définition serait consacrée dans le code civil. Fort de ses quatre-vingts organisations, le CESE constitue à nos yeux l'espace de délibération approprié. Dans son esprit, notre proposition entre pleinement dans le cadre de la saisine citoyenne par voie de pétition étendue par la dernière loi organique.

Il nous semble que la définition de bien commun proposée par le rapporteur répond aux exigences d'inclusivité et de souplesse. Concrètement, cela permettrait de s'interroger sur le caractère d'un bien, qu'il soit local ou universel. Si certains sont d'ores et déjà soumis à un régime d'encadrement, notamment dans une perspective de préservation, cela ne recoupe pas l'ensemble de ce qui pourrait être considéré de commun.

On peut légitimement s'interroger sur l'usage antisocial qui peut être fait de certains biens alors même qu'ils sont bénéfiques à la collectivité. Dans certains cas, cela pourrait nécessiter une limitation du droit de propriété, que le bien soit sujet à un régime public ou privé. Nous entendons par limitation l'impossibilité pour le propriétaire de faire acte de ce que les Romains ont appelé abusus, c'est-à-dire le droit de disposer librement de sa chose, et même de la détruire. Nous considérons que ce tabou doit être levé et que des discussions doivent s'engager sereinement sur le sujet, sans dogmatisme ni position de principe. Il s'agit de réfléchir aux biens que nous devrions sanctuariser et, le cas échéant, d'en proposer de nouvelles modalités d'administration en adéquation avec leurs caractéristiques et leur nature, l'objectif étant de garantir le libre épanouissement de la personne, l'exercice de ses droits fondamentaux et l'égal accès aux biens qui leur sont rattachés.

Une telle perspective devrait faire l'objet d'un consensus. Je vous invite donc à faire comme moi et à voter pour ces propositions de loi.

Je vous remercie pour la considération que vous avez accordée à ces propositions de loi. Ce débat, incontournable, va être appelé à se poursuivre dans les temps qui viennent, et c'était mon souhait que d'ouvrir la discussion. D'ailleurs, de même que Dominique Potier et le groupe Socialistes et apparentés, nous avions déposé à l'occasion de la réforme constitutionnelle un certain nombre d'amendements qui préfiguraient ces textes.

J'ai conscience que la proposition que je formule bouscule le cadre juridique, en remettant en cause le caractère absolu du droit de propriété. Je signale que, dans un certain nombre de pays, a été engagée une révision de la manière dont celui-ci est constitué ; en Belgique, par exemple, ont été modifiés l'article 544 du code civil, qui établit le caractère absolu du droit de propriété, et l'article 714, relatif aux choses communes, en intégrant notamment le souci des générations futures dans la gestion de celles-ci. Il faut qu'en France aussi, nous parvenions à lever ce tabou et que soit lancée la discussion sur la révision de textes certes très anciens, qui forment la pierre de touche d'un édifice juridique auquel certains d'entre nous ne voudraient surtout pas toucher. Ma proposition vise à ouvrir ce débat non seulement ici, au Parlement, mais dans l'ensemble de la société, à chaque fois que cela s'avérera nécessaire.

L'une des objections qui m'ont été faites, notamment par Émilie Guerel, porte sur la nature même du dispositif, à savoir que la définition que je propose n'emporterait aucune conséquence juridique et que le texte serait inopérant. C'est un choix délibéré de ma part que de ne pas créer un troisième statut de propriété, entre la propriété publique et la propriété privée.

Il a aussi été évoqué un risque de judiciarisation accrue. Bien au contraire, mes textes mettent en place un processus de délibération démocratique : l'inscription de la notion de bien commun dans le droit permettrait d'ouvrir des débats et de faire évoluer démocratiquement certaines choses.

La proposition que je formule, cher Dominique Potier, n'exclut pas pour autant le Parlement. Celui-ci conserverait toutes ses attributions ; en revanche, le mécanisme envisagé permettrait de nourrir le débat public et d'identifier un certain nombre de sujets de débat dont le Parlement serait amené à se saisir.

On a évoqué l'ombre d'une volonté excessive, mais je ne souhaite qu'ouvrir la discussion de manière institutionnelle, afin de lui donner une plus grande force. Il ne s'agit nullement, pour reprendre cet exemple, d'empêcher toute action judiciaire ; cela permettrait simplement d'ouvrir la voie à d'autres types d'action, notamment sur les questions environnementales.

Certains d'entre vous ont évoqué la nécessaire conciliation d'un tel dispositif avec le principe constitutionnel du droit de propriété. Ce que je constate, c'est, comme l'a montré Dominique Potier, que ce principe nous est presque systématiquement opposé lorsque nous voulons prendre certaines dispositions d'ordre public visant à protéger l'intérêt général. Cela pose un problème.

Vous estimez, monsieur Bru, que le mécanisme proposé ferait sortir le CESE de son rôle, qui doit rester purement consultatif. Je ne pense pas que ce soit le cas, puisque le CESE ne ferait qu'émettre des recommandations, qui seraient rendues publiques et transmises aux assemblées délibérantes, seules légitimes pour prendre des décisions en matière de conséquences juridiques. Si l'attribution du statut en elle-même pose difficulté, il pourrait être envisagé qu'elle ne soit que recommandée par le CESE et mise en œuvre, le cas échéant, par la suite. En outre, si nous devions adopter en première lecture cette proposition de loi organique, il conviendrait d'approfondir la discussion avec le CESE, notamment pour examiner dans le détail la manière dont il pourrait traiter les saisines. Je formulerai par voie d'amendements des propositions en ce sens.

Il me semble que ce que je propose va néanmoins dans le sens de l'évolution engagée récemment, la Constitution et la loi organique du 15 janvier 2021 prévoyant que le CESE peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.

Nous avons fait, pour notre part, monsieur Potier, le choix de ne pas faire porter le débat sur les modifications constitutionnelles. Certaines pourraient se révéler nécessaires, et nous ne les méprisons pas, mais nous avons privilégié la logique d'un mécanisme concret qui viendrait en complément d'éventuelles avancées constitutionnelles, sans que celles-ci ne soient une condition préalable.

Je vous remercie pour votre appui, madame Panot. L'exemple de la forêt est en effet édifiant. Il s'agit, selon nous, d'un bien commun, et il convient de se saisir du problème et d'arbitrer les conflits concernant son usage. Des mobilisations ont eu lieu récemment en faveur de la préservation d'un espace forestier en montagne, et le mécanisme que je propose aurait été tout à fait adapté pour traiter cette affaire. Vous avez évoqué l'idée d'un Défenseur des biens communs ; on pourrait imaginer des dispositifs encore plus ambitieux, comme un ministère ou un parlement des biens communs. Pour l'heure, il ne s'agit que d'amorcer le mouvement et d'inviter à une construction collective.

Monsieur Houbron, la définition que nous proposons du bien commun est volontairement large, afin d'ouvrir autant que possible le champ du débat, mais elle ne tire pas à conséquence pour ce qui concerne le régime de propriété lui-même. Je ne crois pas qu'elle remette fondamentalement en cause le droit de propriété tel que l'entendaient celles et ceux qui ont rédigé le code civil. Vous estimez que cette proposition risquerait de porter atteinte aux droits fondamentaux ; je pense, au contraire, que c'est le glissement observé actuellement qui leur porte atteinte. Comment articuler, concrètement, les libertés individuelles et la liberté collective ? C'est toute la question.

Je voudrais enfin remercier Jean-Paul Dufrègne pour le soutien qu'il m'apporte à titre personnel et au nom de notre groupe.

J'espère que je vous ai convaincus de la validité du dispositif et que le débat que nous engageons aujourd'hui pourra prospérer. Il est temps de nous doter des moyens pour agir et de conforter les mouvements susceptibles de faire émerger du commun. Nous avons bien besoin de retrouver le sens et le goût de celui-ci, alors que les fractures minent notre société et compromettent son avenir.

Article unique (art. 714 du code civil) : Définition du statut de bien commun

Amendement CL2 de M. Pierre Dharréville.

L'introduction de la notion de bien commun ne doit pas avoir pour effet d'affaiblir celle de chose commune définie par l'article 714 du code civil et qui est un point d'appui important, dont nous devrions peut-être un jour envisager le renforcement ou l'élargissement. Il s'agit en effet d'une notion voisine, mais distincte : les choses communes peuvent être des biens communs mais tous les biens communs ne sont pas des choses communes. C'est pourquoi je propose de créer dans le code civil un article supplémentaire, plutôt que d'intégrer la définition du bien commun dans celui consacré aux choses communes.

La commission rejette l'amendement.

Amendement CL3 de M. Pierre Dharréville.

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de la fin de l'article et à y intégrer la notion d'environnement, qui est une dimension importante des biens communs en sus de leur caractère rare ou remarquable.

La commission rejette l'amendement.

Elle rejette l'article unique.

Après l'article unique

Amendement CL1 de M. Dominique Potier.

Voici ce que disait notre tribune : « Le Parlement est à la hauteur des défis du temps lorsqu'il légifère pour lutter contre la fraude fiscale, l'esclavage moderne, les écocides ou l'accaparement des terres. Pourtant, plusieurs lois, poursuivant ces fins, ont en commun d'avoir été censurées par le Conseil constitutionnel. […] Ces censures, parmi d'autres, ont été décidées au nom du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre, déduits par le Conseil constitutionnel de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Au XVIIIe siècle, ces principes ouvraient aux nouveaux citoyens la possibilité de s'affranchir de toute forme de despotisme. Étonnante déformation de ces droits nés pour émanciper le sujet, devenus, par l'interprétation qui leur est donnée, des moyens offerts aux plus puissants de s'opposer au bien commun et à l'exercice de leurs libertés par les plus humbles ! Rien ne justifie de se complaire dans l'impuissance publique. […] »

Je vous invite donc à adopter cet amendement qui vise à ajouter que « l'intérêt général peut justifier la subordination de la liberté d'entreprendre et de la propriété privée au bien commun ».

Comment être en désaccord avec cette affirmation ? Il appartient au législateur de fixer les limites du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre et de protéger l'intérêt général. Mes propositions, même si elles n'ont pas d'effets directs sur le plan des principes, peuvent y conduire. Avis favorable.

La commission rejette l'amendement.

L'ensemble de la proposition de loi est rejeté.

Article 1er (art. 4-4 [nouveau] de l'ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental) : Compétence du Conseil économique, social et environnemental en matière d'attribution du statut de bien commun

La commission rejette l'amendement rédactionnel CL1 de M. Pierre Dharréville.

Amendement CL2 de M. Pierre Dharréville.

Amendement de précision : la saisine citoyenne se déroulant dans le cadre constitutionnel et organique de la saisine par voie de pétition, il n'y a pas lieu d'y apporter des précisions par décret.

La commission rejette l'amendement.

Amendement CL3 de M. Pierre Dharréville.

Il ne paraît pas utile de déterminer par la loi l'organisation interne du travail du CESE. Lui-même en décidera.

La commission rejette l'amendement.

Amendement CL4 de M. Pierre Dharréville.

Les modalités de la saisine citoyenne instituée par l'article respectent le cadre de la saisine par voie de pétition prévue par l'article 69 de la Constitution, dans les conditions fixées par l'article 4-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958. Toutefois, s'agissant des biens communs, qui peuvent être des biens universels ou des biens locaux, le seuil de 150 000 signataires prévu à l'alinéa 2 de l'article 4-1 de ladite ordonnance est sans doute trop élevé. Je propose de le fixer à 1 000 signataires.

La commission rejette l'amendement.

Amendement CL5 de M. Pierre Dharréville.

Il s'agit de préciser dans quel cadre peut s'établir la coopération entre le CESE et les CESER.

La commission rejette l'amendement.

Elle rejette l'amendement rédactionnel CL6 de M. Pierre Dharréville.

Elle rejette l'article 1er.

Article 2 (art. 4-5 [nouveau] de l'ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental) : Les conseils citoyens du bien commun singulier

Amendement CL7 de M. Pierre Dharréville.

La commission rejette l'amendement.

Amendement CL8 de M. Pierre Dharréville.

Les auditions ont mis en lumière le fait que, dans certains cas, le délai d'un an serait trop court pour que le conseil citoyen du bien commun singulier puisse produire un rapport et formuler des propositions. Le présent amendement vise à permettre au CESE de prolonger, le cas échéant, ce délai.

La commission rejette l'amendement.

La commission rejette l'article 2.

Article 3 (art. 4-6 [nouveau] de l'ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental) : Avis du Conseil économique, social et environnemental sur les travaux des conseils citoyens du bien commun singulier

Amendement CL9 de M. Pierre Dharréville.

Il s'agit de réparer un oubli, en précisant que lorsque le CESE ne juge pas utile de désigner un conseil citoyen du bien commun singulier, il lui revient de rendre un avis sur l'état des lieux du bien considéré et l'examen de l'adéquation de son mode de gestion et de son régime de propriété avec son statut de bien commun.

La commission rejette l'amendement.

Elle rejette l'article 3.

La commission rejette l'ensemble de la proposition de loi organique.

Je regrette que ces propositions de loi, qui me semblaient pouvoir rassembler largement et répondre à des enjeux contemporains, ne puissent pas poursuivre leur parcours. Je suis néanmoins certain que nous aurons l'occasion de débattre à nouveau de ces sujets.

La réunion s'achève à 11 heures 20.

Membres présents ou excusés

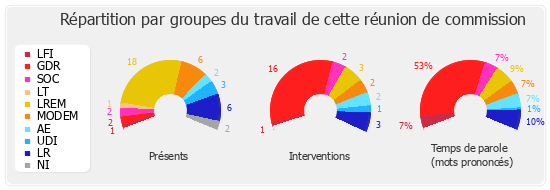

Présents. - M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Christophe Blanchet, M. Ian Boucard, M. Florent Boudié, M. Vincent Bru, Mme Émilie Chalas, M. Pierre Dharréville, M. Éric Diard, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Philippe Dunoyer, M. Christophe Euzet, Mme Isabelle Florennes, M. Laurent Garcia, M. Raphaël Gauvain, M. Philippe Gosselin, Mme Émilie Guerel, M. Victor Habert-Dassault, M. Sacha Houlié, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Catherine Kamowski, Mme Marietta Karamanli, M. Guillaume Larrivé, M. Fabien Matras, M. Stéphane Mazars, Mme Emmanuelle Ménard, M. Jean-Michel Mis, M. Paul Molac, Mme Naïma Moutchou, Mme Valérie Oppelt, M. Matthieu Orphelin, M. Jean-Pierre Pont, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Raphaël Schellenberger, M. Alain Tourret, M. Sylvain Waserman

Excusés. - Mme Caroline Abadie, Mme Laetitia Avia, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Éric Ciotti, Mme Lamia El Aaraje, Mme Paula Forteza, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Mansour Kamardine, M. Ludovic Mendes, M. Pierre Morel-À-L'Huissier, M. Éric Poulliat, Mme Maina Sage

Assistaient également à la réunion. - M. Dimitri Houbron, Mme Mathilde Panot, M. Dominique Potier, Mme Nicole Sanquer