Commission d'enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise du covid-19 sur les enfants et la jeunesse

Réunion du jeudi 24 septembre 2020 à 10h45

La réunion

Commission d'enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse

Jeudi 24 septembre 2020

La séance est ouverte à onze heures.

Présidence de Mme Sandrine Mörch, présidente

Après nous être penchés sur la santé physique, nous allons désormais aborder la santé mentale des jeunes en nous intéressant aux troubles psychiques des enfants et des adolescents induits par le confinement, aux suites du confinement, mais aussi pendant cette période de réapparition du covid-19.

Mesdames, nous souhaiterions vous entendre sur les conséquences positives et négatives de cette crise sanitaire – j'insiste sur le fait qu'il puisse y avoir des conséquences positives et j'aimerais qu'elles ne soient pas occultées – sur la santé mentale des enfants et des jeunes, notamment sur les troubles résultant de ce confinement – totalement inédit sur les tablettes des psychologues et des psychiatres – de huit semaines, que ce soit l'anxiété, le sentiment d'isolement, les troubles du sommeil, la perte des repères, les effets de l'exposition accrue aux écrans, le manque d'espace structurel de notre société et conjoncturel pendant la crise, et la façon dont ces troubles ont pu évoluer à la sortie du confinement. J'aimerais aussi, je le redis, que vous traitiez des effets positifs, des ressorts que cette situation a pu déclencher chez les jeunes.

Vous nous avez fait parvenir, Madame Lacour Gonay, un document sur les initiatives menées depuis mi-mars 2020 par des professionnels intervenant en pédopsychiatrie. Nous y reviendrons.

L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose à toute personne auditionnée par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est pourquoi je vous invite à lever la main droite et à dire : « Je le jure. ».

Mmes Stéphanie Bioulac, Marie Touati-Pellegrin et Catherine Lacour Gonay prêtent successivement serment.

Merci pour votre invitation à cette table ronde. Je suis pédopsychiatre, spécialiste du sommeil, et puisque vous évoquiez les conséquences positives du confinement, l'une d'elles concerne justement le sommeil. En entrant dans l'adolescence, on devient un sujet du soir, c'est-à-dire qu'on a tendance, physiologiquement, à s'endormir plus tard et à se réveiller plus tard. Et l'un des points positifs du confinement a résidé dans le fait que les adolescents pouvaient vivre un peu plus à leur rythme. D'un point de vue physiologique, demander à un adolescent – à partir de 13-14 ans – de se lever à 6 heures 30 du matin et d'être en cours de 8 heures à 10 heures est en quelque sorte une aberration : son organisme n'est pas adapté pour se concentrer si tôt dans la journée. Le confinement a souvent permis aux adolescents d'adopter des horaires et un rythme physiologiquement plus adaptés.

De manière un peu parallèle, quand les enfants se trouvaient dans un environnement un peu structuré, le confinement leur a permis d'avoir un rythme scolaire correspondant mieux à leur rythme. Je suis spécialiste du déficit de l'attention avec hyperactivité : il s'agit d'enfants qui ont besoin d'être au calme, confrontés à peu d'éléments distracteurs. Ils sont des temps d'attention assez brefs. Et lorsqu'ils étaient à la maison et dans un environnement structuré, le confinement a permis de faciliter les apprentissages : les parents pouvaient leur faire des sessions de classe de 40 minutes, les laisser se lever, courir un peu, avant de revenir au travail, dans un environnement peu ou pas distracteur, alors qu'il y a beaucoup d'éléments distracteurs dans une classe.

Au-delà de ces quelques points positifs, le grand effet négatif du confinement a été la déscolarisation des enfants et adolescents. Cette période a de surcroît été suivie des vacances d'été, si bien que les enfants ne sont pas allés à l'école pendant plusieurs mois d'affilée. Il existe des pathologies anxieuses – notamment ce que l'on nomme la phobie scolaire ou le refus scolaire anxieux –, pour lesquelles, plus la durée de déscolarisation a été longue, plus il est difficile de retourner à l'école. Évidemment, cette situation clinique a été aggravée par la crise sanitaire : l'anxiété, les troubles anxieux se sont manifestés de façon importante. Il en va de même de la place des parents dans l'accompagnement, notamment en maternelle ou en primaire. Lorsqu'on va déposer son enfant à l'école, il faut avoir confiance dans les enseignants ou la structure scolaire. Or, pour un parent, il est un peu compliqué d'être rassuré à ce moment, à cause de la crise sanitaire. Ces facteurs de stress aggravent une psychopathologie sous-jacente. Il me semble très important de l'expliquer aux parents et aux enseignants.

De même, il est important de mettre l'accent une fois de plus sur le sommeil, sur l'importance des rythmes physiologiques, même s'il y a pu avoir – je viens de l'expliquer – des effets bénéfiques du confinement. Dans le discours, autant on a bien su faire passer l'importance d'une alimentation équilibrée, du sport ou de l'activité physique, autant on a peu insisté sur le fait que le sommeil est une fonction nécessaire notamment à l'apprentissage : il existe des liens très étroits entre durée de sommeil et capacités d'apprentissage. Environ les trois quarts des enfants et adolescents sont en dette de sommeil. Les 6-12 ans doivent dormir entre 9 et 11 heures par jour, les 14-17 ans entre 8 et 10 heures. Il ne sert à rien de travailler toute la nuit : il faut avoir un rythme veille/sommeil pour pouvoir solliciter correctement ses capacités cognitives. Cela n'est certes pas un problème spécifique à l'épidémie de covid-19 et à ses conséquences, mais il serait bénéfique de pouvoir se saisir de ce qui se passe actuellement pour l'évoquer.

Mon témoignage est celui d'un médecin hospitalier, à temps partiel dans le service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker pendant le confinement, puis, celui d'un médecin exerçant en libéral. Le confinement et le déconfinement ont été sources de décompensation et d'aggravation des troubles psychiatriques des enfants, des adolescents et de leurs parents. En effet, les parents désemparés face aux multiples responsabilités qui, brutalement, leur ont incombé – parents, mais aussi cuisiniers, animateurs, télétravailleurs – ont été confrontés à une situation sans précédent. Pour les parents fragiles, pour les enfants en difficulté présentant des troubles des apprentissages, de l'attention, ou pour les autistes, le confinement a créé une situation d'huis-clos explosif. Or, la totalité ou la quasi-totalité des réseaux d'aide ont été brutalement fermés pour les bébés, enfants et adolescents en souffrance psychique. Bon nombre de CMP (centres médico-psychologiques), de CMPP (centres médico-psycho-pédagogiques) et de cabinets d'orthophonie, de psychomotricité, psychologiques ont tout simplement fermé le 17 mars 2020, sans pouvoir donner de date de reprise.

Le plan blanc hospitalier n'avait pas pensé la place de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie dans un contexte épidémique. Les services hospitaliers ont eu un temps de latence très important pour s'organiser. À l'hôpital Necker pour les enfants malades, nous recevions des consignes parfois contradictoires d'un jour à l'autre. Un jour, il nous était annoncé que nous devions jouer le rôle d'infirmière en réanimation ; le lendemain, que nous devions accompagner des mourants et leurs familles par téléphone ; le surlendemain que nous devions reprendre toute notre activité usuelle, mais en « visio », sans avoir les moyens de la « visio ». Nos ordinateurs par exemple étaient tellement vieux que nous ne pouvions pas installer et utiliser de webcam…

C'est donc avec un désir d'aider de manière positive que nous avons pensé avec l'équipe de la Maison de Solenn, la Maison des adolescents de Cochin (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris), le dispositif de la bulle qui est un lieu dédié aux soignants, à Cochin. Et c'est aussi dans ce mouvement que j'ai créé en libéral – parce que cela n'a pas été possible à Necker – « Ma Cabane » : une hotline à laquelle une quinzaine de pédopsychiatres, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens ont participé afin de soutenir les enfants et les adolescents brutalement laissés sans soins et leurs familles. Nous avons ainsi reçu, entre le 1er avril et le 11 mai, une centaine de demandes, émanant de toute la France, y compris d'outre-mer. Dans deux tiers des cas, une seule consultation en « visio » ou par téléphone a suffi à apaiser ou traiter la demande. Et deux tiers de nos interlocuteurs n'avaient jamais consulté de psychologue auparavant. Il ne s'agit pas forcément des mêmes deux tiers. Lors du déconfinement, la secrétaire qui avait reçu leurs appels initiaux les a tous recontactés pour prendre de leurs nouvelles.

Les thèmes abordés ont été très variés, de la simple demande de conseil autour de la gestion des écrans, du télétravail, des rythmes de sommeil, du manque de copains, à la tentative de suicide par défenestration en direct par un enfant de huit ans… Nous avons eu beaucoup d'appels de soignants en souffrance dans la relation avec leurs enfants, qui avaient le sentiment de devoir les abandonner seuls avec leurs angoisses, et craignaient de les contaminer ; qui se sentaient coupables de ne pas pouvoir s'occuper d'eux et de les confier à l'école même le week-end, même durant les vacances scolaires ; qui étaient en difficulté pour assumer la continuité pédagogique en plus de leur rôle de soignants ; qui avaient contracté le covid et dont les enfants étaient terrifiés à l'idée que leurs parents meurent… Ainsi, nous avons reçu l'appel d'une grand-mère dont la petite-fille avait assisté au départ avec le SAMU de sa maman et qui était prostrée depuis.

Un point positif nous a étonnés. Nous avions anticipé des appels de jeunes parents, démunis et isolés avec leurs bébés, mais nous n'en avons eu aucun de ce type. J'ai eu, au sein de la consultation, une famille que la naissance du bébé a déstabilisée dans ses rythmes : là où l'école aurait servi de régulateur pour les grands frères et grandes sœurs, le confinement a été un moment où tous les membres de la famille ont perdu leurs repères temporels et vécu au rythme très anarchique du bébé. Le fait que nous n'ayons pas reçu d'appels autour de la question des naissances sur notre hotline est à rapprocher, je pense, de la diminution du nombre de naissances prématurées pendant le confinement. Lors de la proximité de la naissance, en période périnatale, un repli des parents sur eux-mêmes permet une immense disponibilité pour le bébé qui en a tout à fait besoin.

Après le confinement est intervenu le déconfinement. Les angoisses massives sont alors apparues. Comment sortir alors que le virus si dangereux – pour lequel nous avons dû nous enfermer chez nous pendant deux mois – circule encore ? Les enfants, les adolescents et probablement certains adultes n'ont pas tous trouvé cela très logique, ni très rassurant. Les parents ont été extrêmement angoissés de cette décision qu'ils devaient prendre de remettre ou non leurs enfants à l'école. L'école non-obligatoire, c'était une première depuis Jules Ferry, me semble-t-il. En assumant seuls la décision d'amener ou non leurs enfants à l'école, les parents ont perçu un glissement de responsabilité de l'État vers eux-mêmes. Comment pouvait-il leur incomber de savoir ce qu'il convenait de faire pour leurs enfants alors que les données scientifiques étaient encore peu claires et alors que, soixante-douze voire quarante-huit heures avant le déconfinement, les pédiatres alertaient sur l'augmentation du nombre de cas de maladies de Kawasaki chez l'enfant ?

Aujourd'hui, alors que la deuxième vague s'annonce, je ne note pas de remontée d'angoisse chez mes patients et leurs parents. Cette maladie ne leur fait plus peur pour eux, mais ils conservent une grande inquiétude pour leurs grands-parents et se rassurent en se disant qu'ils font attention à eux. Seuls les enfants qui ont connu des catastrophes dans leurs familles – ceux dont les parents ou grands-parents sont morts ou ont été très infectés par le covid – ont éprouvé beaucoup de difficultés à se déconfiner. À titre d'illustration, l'un de mes patients est ressorti pour la première fois de chez lui le jour de la rentrée des classes.

Un dernier point me semble essentiel ; je veux parler des bébés et du port du masque systématique, toute la journée, par le personnel des crèches ou les assistantes maternelles. Nous savons tous que les bébés se construisent dans la relation à autrui. Et le visage est le lieu de partage des émotions. Or, les masques empêchent ce partage essentiel à la compréhension de l'autre, de son vécu. Le masque atténue les signaux permettant au bébé de décoder l'adulte qui s'occupe de lui. Pour un bébé qui va bien, qui est bien stimulé à la maison, il n'y aura probablement pas de conséquences néfastes de cette hypostimulation en crèche. Mais pour un bébé à risque d'autisme, un bébé présentant un déficit sensoriel, le port constant du masque va le fragiliser dans ses capacités interactives. Il faudra probablement faire particulièrement attention à ce type d'enfants.

La Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées (SFPEADA) est la plus ancienne société savante de pédopsychiatrie. C'est une société pluridisciplinaire qui s'engage dans l'évolution de notre discipline. Je suis par ailleurs pédopsychiatre, praticien hospitalier à temps plein au CESA (Centre d'évaluation et de soins pour adolescents) qui est un partenariat entre le GHEF (Grand hôpital de l'Est francilien) en Seine-et-Marne, et la Fondation Santé des Étudiants de France. À ce titre, je reçois des adolescents, collégiens et lycéens, au sein d'une équipe pluridisciplinaire : nous sommes notamment repérés dans le département sur les enjeux de la phobie scolaire, sujet intéressant dans la lecture de la crise sanitaire actuelle.

La SFPEADA, dans ce contexte inédit et particulièrement difficile, a organisé une journée spécifique en ligne le 18 septembre dernier sur le thème : « Comment la pédopsychiatrie s'adapte en ces temps d'adversité ? Échanges sur l'impact du covid 19 sur nos pratiques ». Je vous en ai transmis un petit résumé de ces travaux. Nous avons essayé de faire intervenir le plus d'équipes possible, et cela donne un certain reflet de ce qui s'est passé dans les différentes structures pédopsychiatriques, ainsi que de la créativité immédiate et très importante des professionnels afin de fournir des documents à la fois aux professionnels et aux parents, pour aménager ce temps inédit.

De fait, cette crise du covid et ce confinement ont vraiment valeur de trauma psychique. Cela a été soudain, brutal, non prédictible. On ne peut pas parler de cette crise sans parler d'une angoisse de mort qui a traversé toutes les couches de la société : pas seulement les enfants et les adolescents, mais également les parents, les adultes, les professionnels. Il a fallu composer avec cela.

Qu'est-ce qu'un adolescent ? Un adolescent n'existe pas sans sa famille, sans l'école et sans ses amis. La famille, c'est une sécurité de base, fonction de chaque composition familiale. L'école, ce sont les apprentissages : il faut que les élèves soient « apprenants », qu'ils parviennent à se projeter, et cela a posé problème dans cette situation spécifique. Et les amis, c'est la relation. Avec le confinement, c'est un peu comme si l'on avait prescrit à tous nos adolescents le symptôme phobique.

Ceux qui étaient phobiques, ceux qui étaient déjà repliés à la maison, qui ne pouvaient plus sortir, y compris ceux qui avaient des troubles du spectre autistique, se sont sentis très bien. On a même dit trop bien. En clair, on leur prescrivait leurs symptômes, on leur disait que le monde était dangereux, qu'ils ne devaient plus approcher les autres, qu'ils devaient rester avec leurs parents, à leur domicile, où ils étaient en sécurité. Ils ont vécu cela très bien. Pour les autres adolescents, il y a eu un bref moment d'euphorie : ils étaient avec leurs parents, n'avaient plus l'obligation d'aller en classe, et ils pouvaient rester sur leurs écrans. Mais après ce premier temps merveilleux, la situation a pu être conflictuelle, et heureusement. Ils en avaient assez d'être avec leurs parents et de ne plus pouvoir avoir les liens normaux et habituels avec les autres. La relation est vraiment essentielle pour le développement psychique d'un enfant et d'un adolescent.

Pour avoir été aux urgences pendant le confinement, je peux témoigner d'effets un peu étranges de la crise sanitaire. On a constaté une diminution des tentatives de suicide et des scarifications. On s'est demandé ce que cela signifiait, si les enfants et les adolescents ne ressentaient pas finalement que les parents n'étaient pas en capacité de contenir leurs propres mouvements dépressifs. et qu'ils se tenaient donc tranquilles : ce n'était pas le moment de montrer leur détresse psychique parce qu'un certain nombre de parents avaient déjà à composer avec la leur. En revanche, les premières ré-hospitalisations nécessaires ont concerné les troubles du comportement alimentaire. Chez les anorexiques ou boulimiques cloîtrés à la maison, tous les symptômes ont flambé : il a fallu intervenir très vite.

Nous avons rencontré quelques troubles du comportement, et surtout, une flambée de l'addiction aux écrans. Dans un premier temps, nous avons beaucoup été interpellés par les parents sur des enjeux de guidance parentale. Ils nous disaient en substance : « Comment dois-je faire avec le sommeil ? Mon enfant est complètement décalé, toujours sur un écran. Mais que puis-je y opposer, je n'ai rien d'autre à lui proposer ? ». Pour les parents comme les professionnels, il a fallu repartir des compétences de chacun. Leur rappeler qu'ils étaient parents, qu'ils avaient des compétences, le droit d'émettre des règles à la maison, de fixer des règles de base sur les heures de sommeil, les heures de repas, les heures d'écran… Et leur faire imaginer des activités qu'ils pourraient faire avec leurs enfants, en ayant recours à leur propre créativité.

Pendant le confinement, il y a eu certes des enjeux de maltraitance, mais très peu. Je dirais que la covid n'a pas inventé, fait émerger de nouveaux symptômes psychopathologiques, mais qu'elle a mis en lumière, avec un « effet loupe », tous ceux que l'on connaissait déjà. Des familles déjà fragilisées ont explosé. Nous avons tous lu cette terrible histoire d'un père qui a frappé son fils de six ans au point qu'il meure, pour une banale histoire d'école. Certains parents se sont pensés incompétents par rapport aux enjeux scolaires : celui-ci pensait que son enfant ne faisait pas assez bien. C'est souvent en toile de fond ce sentiment d'insécurité et d'incompétence parentales qui a abouti à ces maltraitances. Dans les conjugopathies, c'est aujourd'hui connu, la violence conjugale est aussi une violence pour les enfants : ils absorbent cela comme des éponges. Nous avons dû faire deux signalements dans notre service et il y a eu des placements en urgence.

Un enfant, c'est aussi des parents, et il faut bien constater que certains étaient en complet burn-out à la fin de ce confinement. Le télétravail, plus la responsabilité de parents et les enjeux scolaires… Ils pensaient – et c'était souvent le cas – qu'ils étaient en charge de ce suivi scolaire à domicile. Cela a été très dur pour eux et a pu parfois aller jusqu'à provoquer des hospitalisations pour des enfants, lorsque les parents étaient débordés et plus du tout en situation de compétence avec son enfant.

Au déconfinement, nous avons vu réémerger les troubles suicidaires, les troubles anxio-dépressifs, et ces phobies qui avaient été « guéries » pendant le confinement… Une de mes patientes avait même réussi à reprendre une scolarité en classe virtuelle, par visioconférence, alors qu'elle était totalement déscolarisée depuis deux ans. Puisque toutes les relations étaient virtuelles, elle était redevenue comme les autres. Mais lors du déconfinement, évidemment, impossible d'aller en cours, de retrouver la classe… S'agissant du décrochage scolaire, un gros travail épidémiologique doit être fait. L'épidémiologie n'est pas réservée à la virologie. À nous de lancer des études pour savoir quelles sont les conséquences psychologiques de ce confinement/déconfinement pour les enfants et les adolescents. On dit qu'il y aurait quatre mille décrocheurs scolaires en Seine-Saint-Denis : il serait intéressant de mener une évaluation dans tous les départements. Sur les troubles relationnels, il faudrait savoir comment a réagi un bébé, un enfant, confiné chez lui, qui ne voyait pas les visages des adultes.

Les équipes en pédopsychiatrie en général ont témoigné d'une très grande créativité dans cette situation, et je salue leurs compétences professionnelles. Toutes les équipes ont été formidables, malgré des enjeux contradictoires, des directives multiples, elles ont gardé le cap, gardé le lien avec les adolescents, composé avec les moyens du bord. Nous sommes en sous-effectifs, sous-équipés, et il n'y a pas de reconnaissance de la réelle compétence des professionnels de santé mentale.

Le covid n'a rien changé. On a demandé cette semaine à mes infirmiers quelles étaient leur compétence, et ils ont répondu « aucune ». Cela m'a chagriné. Ils sont compétents dans notre champ, celui de la pédopsychiatrie, et c'est important ! La semaine passée, les représentants des étudiants vous ont déclaré que la moitié des étudiants pensaient avoir une souffrance psychique et étaient préoccupés par leur santé mentale. Cette dimension psychique est fondamentale et il faut reconnaître le travail des professionnels, leur donner les moyens, les équipements, les soutenir. Cette crise est un enjeu de long terme, et il faut vraiment valoriser nos personnels plutôt que de les mettre au standard téléphonique des équipes infectieuses…

Je terminerai par un aspect extrêmement positif face à cette angoisse de mort : c'est la pulsion de vie. Nous avons donné un formidable message à nos enfants et adolescents : la vie peut être un critère d'importance absolue, supérieur à tous les autres enjeux qu'ils soient économiques ou autres. Ils ont vraiment pris à leur compte cette dimension éthique : la vie des personnes âgées, des personnes vulnérables, a de l'importance. On leur a transmis qu'il y a une responsabilité sociétale, et qu'ils sont eux-mêmes responsables.

Au début de l'épidémie, ils ont eu le sentiment que l'on mettait l'accent sur eux, lorsqu'on a dit qu'ils étaient les plus transmetteurs, qu'ils étaient des « bombes humaines », qu'il ne fallait pas qu'ils s'approchent des parents et des grands-parents. On les a énormément culpabilisés, avant que la société pédiatrique revienne sur cette idée, jusqu'à considérer que ce sont plutôt les adultes qui transmettent aux enfants.

Enfin, je ne suis pas non plus favorable aux cours à distance. Je pense qu'il est essentiel de revenir à une présence. À l'école, ce ne sont pas que des apprentissages, ce sont aussi les relations avec les autres, le fait de sortir de chez soi. C'est essentiel.

Je précise tout d'abord que le chiffre de 3 900 enfants de Seine-Saint-Denis non scolarisés depuis le déconfinement est faux : il a été lancé de manière très imprudente et légère par le rectorat. La réalité est que nous décomptons 800 enfants non scolarisés. C'est un total plus élevé que les années précédentes, mais qui est à mettre en relation avec la pandémie dans ce département. À entendre les spécialistes, experts ou soi-disant experts que nous avons vu défiler sur nos écrans, on a le sentiment que la place des psychiatres, pédopsychiatres et psychologues face à la pandémie a été quasiment inexistante. Vos propos démontrent pourtant que les troubles psychiques et psychiatriques ont été extrêmement lourds. Il me semble donc nécessaire de réfléchir afin de ne pas recommencer la même erreur si nous étions confrontés demain à une situation identique. Comment faire en sorte que l'information concernant ces troubles circule ?

On parle beaucoup des adolescents et des jeunes adultes et je pense en effet que toute une série de rites de passage n'ont pas pu être effectués : entrée au collège, au lycée, à l'université, baccalauréat, tout a été bousculé. Avez-vous ressenti le poids de l'absence de ces rites de passage ? Quant aux jeunes enfants, je pense notamment aux élèves de maternelles, avez-vous ressenti le poids de leur anxiété ? Comment l'avez-vous vécu ?

La question des rythmes scolaires est reportée d'année en année depuis bien longtemps. Vous avez pourtant affirmé que les rythmes scolaires actuels ne sont pas adaptés, aux 14-17 ans notamment. Avez-vous des préconisations à faire en ce domaine ?

Vous avez également évoqué les parents, leurs difficultés et leurs craintes, de mal faire, de ne pas être compétents. En cas de pandémie, quelle aide pourrait-on apporter, quelle campagne pourrait-on mener, dans le domaine de la parentalité ?

La question des rythmes scolaires a été posée à de nombreuses reprises et dépasse largement le cadre de la pandémie. D'un point de vue physiologique, les données sont claires. De nombreuses études scientifiques de chronobiologistes ont démontré qu'uniquement en faisant débuter les cours une heure plus tard à l'adolescence, on améliore les résultats scolaires ; c'est automatique. Peut-être cette pandémie peut-elle servir à prendre conscience de telles données importantes.

La question de la parentalité est plus compliquée. Il n'y a pas de ligne de conduite, de mode d'emploi pour être parent. Parler de ses émotions, de ce qu'on ressent, est un travail qui devrait être fait de façon conjointe, à la maternelle et en primaire, entre les enseignants et les parents. C'est le cas au Canada, sur le thème de l'expression de ses émotions. Les éducateurs, les psychologues sont beaucoup plus présents au sein des écoles. On peut vraiment s'inspirer de cet exemple.

Ce que vous dites sur les rites de passage est effectivement très important. Je pense notamment que, même s'ils s'en remettront, il y aura une blessure chez les jeunes qui n'ont pas passé leur bac, les bons élèves comme les autres. On n'a pas du tout parlé de cet aspect du bac 2020, mais il est important de le prendre en considération. Peut-être que, le jour de l'entrée en faculté, il aurait fallu leur dire un petit mot, avoir envers eux une attention particulière.

Les outils de communication, l'apprentissage, beaucoup de choses sont disponibles sur le net. Mais le rôle de l'école, c'est aussi l'apprentissage social, vivre en dehors de chez soi, adopter un rythme. Et rien de cela n'est possible en dehors de l'école. De manière un peu caricaturale, je dis à mes patients souffrant de phobie scolaire qu'ils ne vont pas à l'école pour travailler. Je suis un peu provocatrice en disant cela, mais le rôle de l'école, vraiment, c'est la socialisation.

Je ne peux qu'être d'accord. Je ne suis pas opposée au Centre national d'enseignement à distance (CNED) : c'est une très belle institution. Mais se confronter à la relation est vraiment essentiel. De même que pour l'aide à la parentalité, nous n'avons pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Ces questions sont fondamentales et méritent d'être posées d'une façon multipartenariale, par exemple avec les psychologues scolaires de l'éducation nationale, dont le webinaire s'est déroulé hier.

Effectivement, il n'y a pas de guide « Être un bon parent » et il n'y en aura jamais. En revanche, on est en train d'importer en France des modèles anglo-saxons et de parier sur les groupes de parents avec l'idée que, comme dans les thérapies multifamiliales, les parents peuvent échanger des recettes, partager des expériences positives. Il est même plus facile pour eux d'aborder des émotions négatives : souvent ils culpabilisent d'être angoissés, de ne pas savoir quoi faire, alors que, lorsqu'ils échangent avec d'autres parents comme eux, c'est beaucoup plus simple. C'est une des pistes que l'on pourrait creuser, dans un cadre à définir. Il serait bien qu'il y ait des animateurs pour ces groupes, mais doit-il s'agir des psychologues de l'Éducation nationale, d'autres psychologues, des éducateurs ? On pourrait se tourner aussi vers les associations familiales.

Nous n'avons pas beaucoup évoqué les personnels de l'Éducation nationale. Je le vois en Seine-et-Marne mais c'est vrai au niveau national, il y a une sorte de désertification de la médecine scolaire : il n'y a plus de médecins scolaires, plus d'infirmières dans les lycées… C'est une catastrophe, car ils sont fort précieux, et plus encore dans des périodes comme celle que nous traversons. Les plus inquiétants de nos adolescents sont ceux qui disparaissent de nos radars, et on compte vraiment sur tous les professionnels pour nous alerter. Il faut repenser la médecine scolaire, avec des assistants sociaux, psychologues de l'Éducation nationale, infirmiers qui sont des partenaires importants, de même que les enseignants : parce qu'ils sont les premiers à recueillir la parole des enfants et des parents, ils ont à dire des choses importantes.

Le virage technologique de la téléconsultation nous a été également imposé. Aucun pédopsychiatre ne vous dira que discuter par téléphone ou au travers d'un écran avec un enfant ou un ado est la panacée, mais nous avons fait avec et on ne reviendra plus en arrière. Là aussi, il faut réfléchir à un cadre. Avec le confinement, on a pénétré tout d'un coup dans l'intimité des enfants, des adolescents, des parents : on a vu des chambres, des situations de dénuement, alors que nos centres de consultations sont conçus au contraire pour sortir les enfants et adolescents de leur milieu familial intime et les amener dans un lieu plus neutre. Comment imaginer des soins pour moitié distanciels, et pour moitié présentiels ? Au début, les adolescents ont d'ailleurs beaucoup apprécié ce passage à l'écran, mais ils se sont ensuite lassés. Tout cela doit être réfléchi. La cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP), avait inventé des lignes téléphoniques spécifiques pour cet enjeu du covid. Cela a été très intéressant.

On ne peut pas encore mesurer les effets de l'absence des rites de passage. Certes, ils sont très importants, surtout dans notre société où l'on insiste vraiment sur ces enjeux de développement et sur la notion même d'adolescence. Et soudain, ces rites disparaissent. Ce sera à nous d'en mesurer les effets. Mais l'on peut aussi se fier à la créativité des enfants et adolescents pour se saisir de cette absence. Beaucoup des retentissements de cette crise restent encore à observer.

Je voudrais revenir sur le fait que les enfants, au début du mois de mars, ont été désignés comme étant vecteurs du covid et se sont sentis très responsables, très coupables. D'ailleurs, les écoles ont été fermées un vendredi, avant le confinement, le mardi. Les enfants ont compris la circulation du virus comme étant de leur responsabilité et se sont sentis très dangereux pour leurs parents et surtout pour leurs grands-parents, dont ils avaient compris qu'ils étaient à risque. Cela a suscité une très forte anxiété chez eux, une angoisse.

Certains enfants de soignants qui ont attrapé le covid parce que leurs parents leur ont transmis se sont mis à avoir extrêmement peur de cette maladie qui était à l'origine du confinement, et qui était en conséquence perçue comme très dangereuse. Ils étaient pétris d'angoisse pour leurs parents, mais aussi pour eux-mêmes, à l'idée d'avoir attrapé cette maladie mortelle. Cela a été très difficile pour les enfants d'âge scolaire.

En ce qui concerne l'aide à la parentalité, je pense qu'il faut faire confiance aux professionnels de la petite enfance, aux personnels des crèches, aux enseignants qui relaient un discours assez clair sur les rythmes, sur ce qu'il convient de faire. Au moment du confinement, les familles se sont retrouvées sans tiers, sans personnes extérieures, pour les aider, les conseiller. De surcroît, cette situation était tout à fait nouvelle, personne n'avait anticipé la manière de l'appréhender. De même que la campagne « Mangez, bougez » sur l'obésité des enfants fonctionne très bien, une campagne sur les rythmes qu'il est bon d'avoir dans la vie, sur la gestion de ses émotions, pourrait être utile.

Une anecdote concernant l'absence des rites de passage : j'ai vu des enfants, assez jeunes, qui étaient persuadés qu'ils allaient redoubler puisqu'ils n'avaient pas terminé leur année correctement dans la classe où ils étaient. Changer de classe n'est pas un énorme rite de passage, mais ces enfants pensaient avoir raté quelque chose de l'année scolaire. Quant à mes patients – bon nombre sont phobiques scolaires, décrocheurs ou en grande difficulté – qui ont eu leur baccalauréat, parce qu'ils avaient rendu un devoir d'anglais, un devoir d'histoire-géographie dans l'année et qu'en 2020 cela a suffi, ils sentent qu'ils l'ont obtenu de manière totalement injustifiée ; ils savent qu'ils n'ont pas travaillé suffisamment dans l'année. Ce qui est catastrophique c'est que, n'ayant pas anticipé l'obtention du diplôme, ils se retrouvent sans aucun projet pour cette année : ils ne savent pas quoi faire. Ils ne s'étaient pas inscrits sur Parcoursup, et sont en train de chercher un emploi chez McDonald's, alors que leur profil de phobique ne leur permet pas d'exercer ce genre de travail. Ces jeunes adultes sont en grande souffrance.

Je ne suis pas anti-CNED – cet organisme est bien utile quand on en a besoin – mais je pousse tous mes patients à retourner à l'école, car c'est le lieu de la scolarisation mais aussi de la socialisation des enfants et adolescents. C'est aussi le lieu de la République, un symbole important de l'égalité, où tous les enfants ont les mêmes chances. Je ne suis pas enseignante, mais j'ai la sensation que les disparités entre les enfants, notamment en termes d'enseignements, ont été accentuées pendant cette crise. Ceux qui travaillaient bien ont d'autant mieux travaillé pendant le confinement, surtout si leurs parents pouvaient les aider et les accompagner ; en revanche, ceux qui avaient des difficultés scolaires et dont les parents ne pouvaient pas les aider sont aujourd'hui en grande difficulté. Les enseignants sont confrontés à d'importantes disparités de niveaux au sein des mêmes classes, qui rendent les choses encore plus difficiles.

Je serai plus nuancée que mes collègues sur la « visio ». Avec « Ma cabane », après avoir rappelé les cent patients que nous avions eus en consultation, leur jugement est plutôt positif : tous ont donné à la visio une note entre 4 et 5, le maximum, tous ont apprécié ce mode de communication. Peut-être était-ce lié à la période, peut-être qu'ils n'auraient pas souhaité venir à cause du covid, mais, pour certains patients, notamment certains profils de patients adolescents qui ont un peu de mal à exprimer certaines émotions en face-à-face, et qui se sentent plus protégés chez eux derrière un écran, la visio a eu quelque chose de positif. Les visios ont également permis de pallier les déserts médicaux : certains patients qui n'auraient jamais eu accès à un pédopsychiatre en moins de deux heures de chez eux, ont pu parler à un soignant.

En revanche, je l'ai constaté à Necker : les consultations en « visio » d'enfants autistes sont impossibles. On peut parler à ses parents mais jamais il ne restera devant un écran et on ne pourra pas l'évaluer en visio de façon satisfaisante. Elle peut donc être utilisée comme un moyen supplémentaire dans les consultations, mais en la réservant à certains secteurs.

Qui plus est, en visio, on peut enlever son masque, ce qui n'est pas le cas en consultation, alors que le visage permet de partager les émotions d'autrui. Evaluer un adolescent venu consulter avec un masque est une gageure : il m'arrive de ne pas même comprendre l'enjeu de la consultation et l'évaluation devient très difficile.

Du jour au lendemain, les enfants se sont trouvés confinés chez eux, isolés dans la cellule familiale. Parfois cette situation anxiogène a fini par être confortable pour certains qui se sont créé un cocon, loin du monde extérieur. Pour ces enfants, le déconfinement a été synonyme d'angoisse. En faisant le tour des écoles de ma circonscription, plusieurs professeurs m'ont alertée sur des enfants victimes de cette pathologie qu'on appelle le syndrome de la cabane, soit une peur de sortir de chez soi, d'être confronté au monde. Pourriez-vous nous parler de ce phénomène ?

Ce syndrome peut être les prémices d'un autre syndrome, moins connu : celui de Hikikomori, repli social pathologique, marqué parfois par une déficience ou une détresse personnelle importante et des troubles psychiatriques avec des conséquences désastreuses sur le milieu familial et les proches du jeune. Il touche en majorité des jeunes hommes de 13 à 30 ans et sa prise en charge est presque inexistante en France. Le confinement a pu provoquer le développement de cette pathologie chez de nombreux adolescents. Avez-vous également des éléments à partager à ce propos ?

Enfin, en vous écoutant, je pensais à Emmanuel Levinas et ses propos sur le visage. Nous sommes sortis du confinement mais nous portons tous un masque. Cela aura sans doute des conséquences qu'on ne mesure pas encore sur la perception de l'autre.

La situation, on l'a vu, va durer. Je rappelle le titre de cette commission d'enquête : mesurer et prévenir les effets de la crise du covid-19 sur les enfants et la jeunesse. C'est sur les aspects de prévention que je souhaite vous interroger. Vous avez parlé de sommeil, de ressenti, d'émotions, et d'expériences canadiennes… Le Canada et d'autres pays ont officiellement conseillé la pleine conscience, montrant dans différentes études sur différents continents une baisse de l'anxiété, une augmentation des défenses immunitaires, une amélioration du sommeil. Je voudrais avoir votre avis sur cette question, en particulier sur les difficultés à intégrer ce type de pratique au sein de l'Éducation nationale, alors que même les études françaises du Professeur Grégory Michel l'année dernière montrent tous ses bienfaits. J'aimerais connaître votre retour d'expérience et avoir votre appui pour interpeller le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et l'ensemble de l'éducation nationale.

Les écrans ont eu une place centrale pour occuper les enfants pendant le confinement et les professionnels de santé spécialistes de l'enfance et de l'adolescence témoignent d'un surcroît de dépendance face aux écrans et plateformes numériques. Les relations sociales virtuelles se sont substituées aux relations sociales en présentiel. Les jeunes ont donc surinvesti les réseaux. Le baromètre Harris Interactive montre une forte augmentation de l'utilisation des médias sociaux par les internautes de 15-24 ans en France, début 2020. Les plus fortes hausses d'utilisation pendant le confinement placent en tête TikTok (+ 27 points par rapport à 2019) avec 35 %, et WhatsApp (+ 18 points) avec 63 %. Or, on sait que les cyberviolences, notamment via les réseaux sociaux, ont fortement augmenté pendant le confinement. Le collectif Stop Fisha qui traque et dénonce les comptes fisha constate une explosion de ces comptes, extrêmement viraux, qui affichent des photos intimes de jeunes femmes à leur insu avant de se livrer à du harcèlement sur les victimes.

En tant que professionnels de santé, faites-vous le même constat concernant l'explosion des cyberviolences et avez-vous analysé des troubles psychiques et psychiatriques exacerbés du fait du confinement et de l'isolement des adolescents, même si l'on sait qu'ils ne sont pas toujours en lien avec ces cyberviolences et ce cyberharcèlement ?

Le syndrome d'Hikikomori a été décrit il y a 15-20 ans : il s'agit d'adolescents, de jeunes adultes, totalement désocialisés, qui restent cloîtrés chez eux et jouent toute la journée à des jeux vidéo. La recherche concernant les technologies innovantes, les jeux vidéo est un peu compliquée parce que la technologie avance plus vite que notre recherche. Pour faire de la recherche, nous sommes lents : il faut trouver les outils, les valider, et quand on essaye de repérer un phénomène, un nouvel outil vient déjà de sortir. Néanmoins, il semble que ces troubles soient l'expression d'une psychopathologie sous-jacente. Les premiers cas qui ont été décrits ne relevaient pas de l'addiction aux jeux vidéo : il s'agissait du symptôme perçu, mais au terme d'une analyse sémiologique, il s'agissait bien dans la grande majorité des cas d'un premier épisode psychotique.

Je suis tout à fait d'accord. Je n'ai de fascination ni pour le Kawasaki ni pour l'Hikikomori. Ce sont des mots-valises importés, des syndromes décrits mais on connaît cela depuis très longtemps : l'isolement relationnel chez soi n'est pas nouveau. Il est vrai que l'addiction aux écrans est plus récente car les écrans sont dans toutes les maisons et auprès de tous les jeunes. Mais il s'agit plutôt d'un symptôme d'appel, de souffrance psychique. Cela peut être effectivement un premier épisode psychotique, mais aussi le révélateur d'une dépression très grave, d'une phobie sociale très importante. L'addiction aux écrans est pour nous un indicateur.

Rencontrer un pédopsychiatre dans sa vie est une chance. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que la dépsychiatrisation est la panacée. Il y a tellement peu de pédopsychiatres que c'est plutôt une chance d'en rencontrer un quand on va mal. Nous avons besoin de personnes qui nous aident au premier niveau, et nous adressent des enfants et des adolescents chez qui ils perçoivent une souffrance psychique. Il faut vraiment former cette première ligne.

Effectivement, la technologie existe partout, chez vous, comme chez nous : un écran en soi n'est pas pathogène. Les adolescents normaux sont sur les réseaux, sur les jeux, sur leurs écrans. Ils ont beaucoup de relations virtuelles, mais ils ont aussi des relations réelles. Ils jouent, mais ils vont bien : ils voient aussi leurs amis « pour de vrai ». C'est ce qui fait la différence : lorsque le monde est restreint aux relations virtuelles et que l'on reste chez soi enfermé, là, il y a une crainte. Vous avez évoqué le cyberharcèlement. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de nouveaux symptômes, il y a des effets loupe sur des symptômes que l'on connaissait déjà. Le cyberharcèlement existe, oui, c'est un phénomène important, et lorsqu'on privilégie les relations sur les réseaux, le pourcentage de cyberharcèlement augmente, en effet. Nous avons eu évidemment des consultations dans ce domaine.

Je parle souvent de confiance épistémique, c'est-à-dire dans quelle mesure les enfants et adolescents peuvent avoir confiance dans les adultes qui les entourent. L'essentiel est de parvenir à parler des choses, de ne pas rester enfermé, de pouvoir dénoncer une situation où l'on est en difficulté. Cela passe parfois par le relais d'un ami. Certains peuvent s'adresser à des amis qui préviennent des adultes compétents. Il faut que l'enfant ait confiance dans le monde des adultes et trouve en eux cette bienveillance, cette écoute indispensable. Pour cela, il faut que l'adulte ne soit pas lui-même trop pris par d'autres enjeux ; je le dis car cette crise a secoué toute notre société. Pour être alerté, il faut préserver cet espace émotionnel d'échange verbal, de confiance avec les enfants et les ados.

La cyberviolence, comme toutes les formes de violence, doit évidemment être dénoncée. Toutes les violences psychiques, toutes les formes de maltraitances psychiques ont les mêmes effets délétères que les violences et harcèlements physiques.

Cela n'a pas de rapport direct avec le covid, mais le virus a souligné la difficulté, dans nos sociétés, à fixer des limites à soi-même et aux autres. L'école, les parents, les adultes en général, ont un rôle éducatif pour apprendre aux adolescents comment utiliser les réseaux sociaux et comment poser aux autres des limites entre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Pour limiter le cyberharcèlement et la cyberviolence, il faut finalement apprendre à se protéger et comprendre que certaines choses ne se font pas, même sur les réseaux sociaux, même pour faire plaisir à un copain. Il y a des demandes qu'il faut savoir ne pas satisfaire. C'est effectivement une source de difficultés pour les parents : à moins d'être très bien renseignés et à la pointe de l'actualité sur les réseaux sociaux des adolescents, les parents sont souvent perdus et ne savent pas tout ce qui se joue sur internet. Une meilleure connaissance de ces réseaux par les adultes permettrait d'aider plus efficacement les adolescents et de mieux prévenir ces cyberviolences.

Comme l'ont dit mes collègues, les syndromes de la cabane et d'Hikikomori sont deux psychopathologies différentes. Les adolescents qui ont une phobie de l'extérieur et restent chez eux comme dans le syndrome de la cabane, n'ont pas les mêmes difficultés sous-jacentes qu'un adolescent prostré chez lui dans le cas d'un Hikikomori.

Un mot du mindfulness, la pleine conscience. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus dans les écoles, notamment dans les maternelles, des temps de pleine conscience. Peut-être que cela dépend de l'enseignant et que cela pourrait être développé sous la forme d'une campagne ou d'une formation. J'observe toutefois qu'on demande aux enseignants d'être formés au dépistage des troubles d'apprentissage, des troubles du spectre de l'autisme, de l'hyperactivité, et qu'on leur dit en plus de faire de la pleine conscience parce que cela prévient l'anxiété. On leur demande vraiment beaucoup de choses, et je trouve leur situation très compliquée. Je dis toujours aux parents d'essayer d'avoir un discours positif sur l'école. Beaucoup de parents ne font que la critiquer, ne parlent que de leur expérience négative avec tel enseignant, alors que nous avons tous rencontré des enseignants extraordinaires. Pour en revenir à la pleine conscience, certes, cela impose de dégager des moyens supplémentaires mais s'engager dans cette voie me paraît une évidence pour prévenir les troubles anxieux et les troubles du sommeil. Être capable de repérer ses émotions, d'en parler, d'avoir des temps de pleine conscience, est bénéfique, on le sait.

Une parenthèse sur les rythmes à l'école : la suppression de la sieste en moyenne section de maternelle qui est arrivée subitement il y a deux ou trois ans est une aberration physiologique.

Des professeurs viennent me dire – car je commence à être identifié sur le sujet – que la pleine conscience est « mal vue » dans l'Éducation nationale. Pourtant, beaucoup d'enseignants sont demandeurs, notamment dans les réseaux d'éducation prioritaire, c'est-à-dire auprès des enfants qui en ont le plus besoin et qui sont les plus aidés. Un tel outil – les travaux du Professeur Gregory Michel le démontrent –, réduit les inégalités. C'est ce que je souhaitais dire : libérer les professeurs, libérer les énergies, beaucoup d'enseignants le demandent.

De nombreux éducateurs de la protection de l'enfance nous ont confié que les enfants allaient mieux. Je suppose que parmi vous, certaines en ont suivi. Partagez-vous cet avis selon lequel le confinement a été bénéfique pour les enfants sous protection ? A contrario, avez-vous vu une augmentation de troubles chez les enfants autistes ou autres, du fait de l'absence de soins ?

Dans un autre domaine, on fait beaucoup retomber la responsabilité de la circulation du virus sur l'école : pour preuve, on a fermé les écoles avant le confinement. Et l'on dit aujourd'hui que les jeunes sont inconscients, s'amusent dans les parcs sans masque… Quel impact sur notre jeunesse et nos enfants peuvent avoir ces signaux qu'on est en train de leur transmettre, cette responsabilité qu'on fait peser sur eux ? Cette jeunesse osera-t-elle entreprendre dans les années à venir ? Faut-il faire des campagnes de communication pour ôter ces idées négatives de l'esprit de nos jeunes ? Et si l'on revivait une telle période, de quels moyens auriez-vous besoin pour ne pas refaire ce qui n'a pas bien fonctionné ?

Merci mesdames pour votre présence et vos messages : nous sommes dans une société où la dimension des sciences humaines traverse beaucoup moins nos échanges et il me semble que nous avons beaucoup à apprendre à vos côtés. Je voudrais revenir sur le sujet de l'école. Je partage votre point de vue sur le fait qu'on demande beaucoup à l'école, beaucoup aux enseignants qui sont remis en cause de manière permanente.

Dans cette période traumatique ou post-traumatique, tous les enfants ne vous consulteront pas. Tous les enfants ne développeront pas des signes cliniques identifiables. Vous ne les retrouverez pas tous dans vos consultations. Que faisons-nous pour ceux-là ? Quand un drame se produit dans notre société, dans notre pays, on installe des cellules psychologiques. Et dans le moment présent, alors que toute la société, et les enfants en particulier, ont été touchés par la crise, alors que ces enfants ont été perçus comme des vecteurs de la maladie et non comme des personnes qui ressentent, qui perçoivent des éléments d'information extrêmement graves – on a beaucoup parlé du nombre de morts –, que peut faire l'école à ce sujet ?

Vous avez abordé la question des moyens : ce sont des sujets qui nous animent dans cette instance. Mais comment aider les enseignants ? Une enseignante me confiait, à l'occasion de la rentrée : « Les enfants en ont assez qu'on en parle ». Oui, bien sûr, tout le monde en a assez. Mais qu'est-ce que cela dit de ce déni ? L'audiovisuel public, par exemple, a-t-il un rôle à jouer à l'adresse de ces enfants ?

Merci tout d'abord. La présence des médecins, des pédopsychiatres, des infirmiers, de tous les membres des équipes de soignants est pour nous fondamentale, surtout lorsqu'on ressent ce sentiment d'être sorti de guerre, même si la guerre contre ce virus n'est pas terminée. Sans doute est-ce un peu tôt, mais est-il déjà possible d'identifier l'augmentation des troubles du bien-être chez les enfants, adolescents et jeunes majeurs, liée à cette crise ? On a parlé des troubles du sommeil, des troubles de comportement, mais avez-vous noté par exemple chez des adolescents une augmentation de l'absorption d'alcool, de cannabis, de drogues ? Ou des comportements déviants qui auraient justifié par exemple la saisine du juge des enfants ? Beaucoup de parents se trouvent confrontés à ces problèmes, mais peut-être la situation en a-t-elle provoqué l'augmentation. Avez-vous aussi repéré de nouvelles pathologies mentales, directement liées à ce contexte de crise sanitaire ?

Je voudrais rebondir sur la question de la cellule psychologique : peut-on imaginer, d'en installer dans les écoles, avec les parents, le temps d'expliquer, de rassurer ? J'ai trois enfants au cours préparatoire, au collège et au lycée, et je peux témoigner que les enfants sont perdus. Le sentiment de vie est positif, mais il y a aussi un sentiment d'angoisse qui peut avoir plus tard des conséquences. Pensez-vous que ce sursaut de vie est général, ou ne concerne que certains enfants et adolescents ?

Vous avez évoqué les enfants souffrant de troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité (TDA/H). Pour ces enfants, la période de confinement a peut-être facilité les apprentissages parce qu'ils ont été dans un autre contexte. Pour avoir échangé avec beaucoup de familles concernées, c'est certes ce que j'ai pu entendre. Mais j'ai également entendu l'inverse, car c'était parfois très compliqué pour elles. Si je peux me permettre d'élargir ce sujet, ces parents se sentent surtout oubliés. Avant le confinement, ils avaient d'ailleurs déjà l'impression que leurs enfants et leurs troubles n'étaient pas suffisamment pris en compte, parce qu'ils étaient confondus avec d'autres troubles. Aujourd'hui, peut-on améliorer la prise en compte de ces enfants au sein et en dehors de l'école ?

Beaucoup de paroles manquent, forcément, puisque les petits ne s'expriment pas ou peu ; puisque le collégien est secret, inhibé. Ceux qui sentent confusément que les parents n'ont pas la réponse ne posent pas la question, et le flux médiatique arrive et vient perturber tous les discours. L'ado-rebelle a besoin de soutien, face à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Comment avoir une parole forte et efficace, avec des signes explicatifs et des messages clairs à l'adresse de la jeunesse ?

Le discours positif sur l'école que vous cherchez, il est là. On en a tellement été privés que tout le monde prend conscience de la valeur absolue de l'école.

Le confinement, ce sentiment d'être enfermé et cloîtré, n'a-t-il pas mis en exergue le peu de cas que nous faisions déjà, dans nos vies de sururbanisés, de l'environnement spatial auquel nos jeunes n'ont déjà pas accès en temps ordinaire : les grands espaces, la nature ? Pourra-t-on retravailler sur ce sujet, d'autant qu'en sortie de confinement, on n'a pas envoyé nos enfants dans les champs, ce qu'on aurait pu faire avant de les renvoyer à l'école ?

On a beaucoup parlé du sentiment de solitude des personnes âgées, mais qu'en est-il du jeune qui s'est trouvé dans une extrême solitude ? Son antidote à la solitude, d'ordinaire, c'est la confrontation avec les établissements scolaires…

En évoquant la chance de rencontrer un pédopsychiatre dans sa vie, vous évoquiez la nécessité d'une première ligne. Quelle première ligne pourrait disposer des moyens de détecter et de prendre en charge les enfants atteints dans leur bien-être mental ? Quels éléments de notre système de soins conviendrait-il de renforcer, en termes de prévention ? Et quel rôle, le cas échéant, pourrait jouer l'Éducation nationale ?

Je réponds d'un mot : formation. Il n'y a pas assez de pédopsychiatres. Qu'on attend-on pour en augmenter le numerus clausus ? Plus on attend pour poser un diagnostic, plus c'est délétère. J'ai été responsable d'une unité d'hospitalisation où l'on avait une liste d'attente pour la prise en charge des enfants souffrant de phobie scolaire. Je me disais qu'on marchait sur la tête : je savais que le cas serait encore plus difficile dans trois mois, mais je n'avais pas assez de lits ! La formation de pédopsychiatres, de psychologues s'occupant d'enfants, est indispensable. Le diagnostic précoce est très important en pédopsychiatrie.

On sait – pour évoquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur – que les enfants sujets au trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ont souvent une comorbidité quand ils arrivent en CP avec des troubles des apprentissages. On évoque un diagnostic de TDAH, et l'enfant sera vu deux ans après ? La situation de la pédopsychiatrie est très difficile. Une politique de santé mentale doit vraiment être conduite en France. Je crois que des instances, comme l'Académie de médecine, ont fait des rapports sur la santé mentale en France. Sans vouloir entrer en compétition avec d'autres spécialités, la pédopsychiatrie n'est pas la discipline la plus coûteuse : elle n'a besoin ni d'immunothérapie, ni de radiologie, juste besoin de moyens humains.

Après le concours national classant les jeunes médecins, les externes ne choisissent plus la psychiatrie comme spécialité. La réforme de l'internat de psychiatrie, il y a deux ans, a conduit à diminuer encore le nombre de pédopsychiatres formés. Les internes doivent, très tôt dans leur cursus, choisir d'être psychiatres d'adultes ou d'enfants, et moins d'internes encore sont intéressés par notre spécialité. Nombre de raisons induisent ce désert pédopsychiatrique. La première est liée à l'histoire de la pédopsychiatrie : le secteur a été construit dans les années 1970 sans moyens propres mais sur ceux de la psychiatrie adulte. Les pédopsychiatres récupéraient donc ce que les psychiatres voulaient bien leur donner. Depuis, trop peu de pédopsychiatres ont été formés. La moyenne d'âge de notre profession en témoigne, puisqu'elle s'établit à 64 ans ! Effectivement, il y a un problème aujourd'hui, mais il y en aura aussi un dans les années à venir.

Pour faire face aux difficultés des enfants qui ne peuvent pas voir de pédopsychiatres puisqu'il y a deux ans d'attente dans tous les CHU pour une consultation – que l'enfant soit autiste, TDAH, qu'il ait des troubles d'apprentissage ou un retard de langage, alors qu'on sait aujourd'hui qu'un enfant autiste diagnostiqué à 6 ans a très clairement une perte de chances par rapport à un autre diagnostiqué à 2 ans –, il faut effectivement développer une première ligne en s'appuyant sur les psychologues, en permettant que les psychologues soient remboursés par la sécurité sociale. De même, les enfants que j'évoquais ont très souvent besoin de psychomotricité, alors que la discipline n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Ce sont deux mesures qu'il serait très facile de décider – même si je suis consciente que cela coûterait cher –, pour permettre un accès aux soins, et surtout un accès aux rééducations des enfants souffrant de troubles très sévères dès le plus jeune âge.

Dans la liste des manques, j'ajouterais les lits. À Paris, lorsqu'un enfant de 10 ans fait une tentative de suicide, on n'a pas de place pour lui. Et on a beaucoup, beaucoup de mal à l'hospitaliser. Un enfant de 10 ans qui a envie de mourir, c'est tout de même une catastrophe pour lui, pour sa famille et pour la société. Il serait urgent qu'on intervienne aussi sur cette question.

Enfin, l'impact du confinement et de l'arrêt des soins chez les enfants très malades a été effectivement très négatif et a marqué une perte de chances pour des enfants qui avaient deux séances d'orthophonie par semaine, deux séances de psychomotricité, une séance de psychothérapie, par exemple, et qui brutalement n'ont plus rien eu. Certaines séances ont pu reprendre en visio, mais un enfant autiste ne reste pas derrière l'écran, une orthophoniste ne peut pas faire son travail, pas plus qu'une psychomotricienne pour qui la discipline passe par le corps et par la relation physique. Seules quelques psychologues ont pu continuer.

Autre discrimination à l'égard de ces enfants : au moment du déconfinement, les enseignants avaient très peur que les enfants se contaminent entre eux, et ont refusé que les enfants malades psychiatriques retournent à l'école. Des enfants autistes ont essuyé des refus de retour à l'école. J'ai fait personnellement des certificats attestant qu'il était urgent qu'ils soient rescolarisés mais le protocole sanitaire était tellement complexe qu'il ne pouvait pas être expliqué à ces enfants trop malades.

Le seul point positif de ce confinement et de l'arrêt des soins, c'est que les parents qui se sont retrouvés en tête-à-tête avec leur enfant ont bien perçu l'immensité de ses difficultés. Les parents qui étaient jusque-là un peu dans le déni en pensant par exemple que c'était l'école qui ne faisait pas son travail, ont bien perçu la réalité et n'ont plus ressenti le moindre doute.

Je répète qu'il n'y a pas eu de nouvelles pathologies mentales. On les connaissait toutes ces pathologies, il y a simplement eu un effet loupe. En ce qui concerne la schizophrénie, effectivement, il y a eu des décompensations psychotiques, délirantes. Nous prenons toujours la précaution de dire que la schizophrénie est plutôt un diagnostic a posteriori, lorsque le délire s'installe dans le temps. Mais j'ai vu par exemple aux urgences un très jeune adolescent qui entendait des voix qui lui demandaient de tuer sa mère qui voulait le priver de l'ordinateur. Il l'avait poussée dans l'escalier, elle était tombée, ce qui nous a amenés à hospitaliser le jeune. On aurait pu traiter en ambulatoire cette question des hallucinations auditives, mais il se faisait du mal dans l'interaction avec la mère.

Sur les enjeux des addictions, on a vu différentes situations ; on a constaté des augmentations de la consommation de cannabis, pour ceux qui en avaient ; si les réseaux ont continué de fonctionner, l'isolement à la maison a aussi privé certains adolescents de leurs substances. On a donc vu des syndromes de sevrage aussi, avec l'émergence de ce que pouvait masquer la consommation de cannabis : des troubles anxieux très importants, notamment.

Il est vrai que le discours positif sur l'école est important. Les enseignants, comme la population en général, ont eux aussi appris à l'écran que leur école fermait, qu'ils devaient s'adapter. Cela n'a pas été facile. Certains professeurs ont disparu des radars, mais très peu. Au contraire, d'autres se sont sentis tellement surinvestis qu'ils ont donné des devoirs y compris pendant les week-ends et les vacances scolaires. Nous avons eu des enfants et des parents qui ne dormaient plus pour pouvoir faire les devoirs. Je pense que pour chacun, cela devait combattre une angoisse de mort. C'est vrai que si l'on pouvait anticiper cela un peu mieux, avec des réponses homogènes, en cas de nouveau confinement, ce serait une bonne chose.

J'ai entendu des termes martiaux pour savoir si on est sortis de la guerre ou pas. Nous ne sommes pas des héros, des combattants, mais des soignants. Cette posture de soignant est fondamentale pour nous. Nous faisons notre métier, c'est tout, mais c'est déjà très important. C'est important de le faire, qu'on en ait les moyens, qu'on soit serein. En pédopsychiatrie, il s'agit souvent d'équipes : psychiatres, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes, infirmiers. Le Grenelle de la santé a eu lieu, mais il subsiste un manque de reconnaissance de la discipline, même sur la question de la revalorisation financière de ces métiers. La vie psychique de nos enfants, de nos adolescents est aussi importante que la vie physique.

Vous avez parlé de l'action délétère des médias : il est vrai qu'on a égrené les morts et l'un des premiers conseils que nous avons donné aux parents a été de couper les informations, d'arrêter de regarder les écrans ensemble. Nous sommes dans une société marquée par une certaine fascination de l'image. Cela peut aussi avoir un effet délétère, donc il ne faut pas hésiter à couper ces sources d'informations anxiogènes. Trouver des moments de joie en famille est tout aussi important.

La solitude a bien sûr été ressentie par les jeunes, mais peut-être pas autant que par leurs aînés. Les jeunes restaient connectés avec leurs réseaux. Un jeune qui va bien restait en contact, et même en hypercontact, avec les amis sur tous les réseaux. Ces contacts virtuels ont continué d'exister. Ce qui leur a manqué, ce sont les autres sens : voir les visages pour de vrai, les émotions, toucher… Chez les jeunes, il y a tout de même les enjeux d'expérience amoureuse, et le confinement a été un moment où la question de la rencontre amoureuse physique a été suspendue. On a besoin d'une jeunesse qui se projette, qui pense que c'est bien d'être amoureux, et qui soit responsabilisée. Je trouve d'ailleurs qu'ils ont été extrêmement responsables, créatifs, vraiment attentifs à l'égard de leurs aînés. Ils sont très solidaires, et c'est vrai que cela a pu les mettre en conflit. Par exemple, ils ont beaucoup souffert de ne pas aller voir leurs grands-parents, avec qui ils ont des liens très forts. Ils ont imaginé des groupes WhatsApp ou autres, pour garder les liens, et je crois que les grands-parents ont fait un bond technologique pendant ce confinement. Et ce sens de la responsabilité continue : certains adolescents vont se faire tester avant de rendre visite à leurs grands-parents. Les faire culpabiliser était vraiment délétère.

Nos jeunes ont des projets de société, il faut leur laisser rencontrer d'autres jeunes, prendre leurs risques en toute conscience s'ils le peuvent. Bien sûr, on a un devoir de protection, mais il faut leur laisser aussi un peu de liberté : c'est fondamental pour les adultes qu'ils deviendront et pour notre société.

L'audition s'achève à douze heures trente-cinq

Membres présents ou excusés

Commission d'enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse

Réunion du jeudi 24 septembre à 10 heures 45

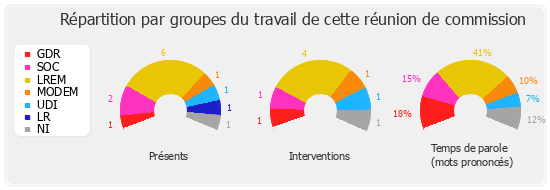

Présents. – Mme Sandra Boëlle, Mme Marie-George Buffet, Mme Sylvie Charrière, Mme Fabienne Colboc, Mme Béatrice Descamps, Mme Albane Gaillot, Mme Perrine Goulet, M. Régis Juanico, Mme Sandrine Mörch, Mme Florence Provendier, Mme Sylvie Tolmont, Mme Souad Zitouni

Excusés. – Mme Anissa Khedher, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Frédéric Reiss, M. Bertrand Sorre