Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Réunion du mardi 24 juillet 2018 à 18h55

La réunion

La réunion débute à 18 heures 55.

Présidence de Mme Yaël Braun-Pivet, Présidente.

La Commission auditionne Mme Marie-France Monéger-Guyomarc'h, directrice de l'Inspection générale de la police nationale, dans le cadre des travaux menés pour « faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de la manifestation parisienne du 1er mai 2018 » (article 5 ter de l'ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958).

Mes chers collègues, nous sommes réunis pour faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de la manifestation parisienne du 1er mai 2018. À cette fin, la commission des lois est dotée des prérogatives d'une commission d'enquête, conformément à l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958.

Après avoir prêté serment, Mme la directrice de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), que j'ai le plaisir d'accueillir, tiendra un propos liminaire, puis le corapporteur et moi-même lui poserons quelques questions. Elle y répondra, et chaque groupe politique pourra, à son tour, lui poser trois questions. Si nous en avons le temps, nous ferons un second tour de table, étant précisé que notre prochaine réunion aura lieu à vingt et une heures.

Cette audition est ouverte à la presse et diffusée en direct sur la chaîne parlementaire. Je vous rappelle qu'une information judiciaire concernant une partie des faits dont nous sommes saisis a été ouverte le 23 juillet, ainsi que je vous en ai informé en vous faisant lecture de la lettre de Mme la garde des Sceaux.

Madame la directrice, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatif aux commissions d'enquête, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

Mme Marie-France Monéger-Guyomarc'h prête serment.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, je commencerai par vous faire un bref « chrono » des saisines de l'Inspection générale de la police nationale.

Le 19 juillet de cette année, le ministre de l'intérieur a saisi l'Inspection générale de la police nationale en vue de réaliser sous huitaine une étude sur les règles auxquelles est aujourd'hui soumis l'accueil des observateurs sur une opération de police et les conditions dans lesquelles MM. Benalla et Crase ont été autorisés à assister au service d'ordre du 1er mai. J'ai confié cette étude à mon adjoint, M. Michelin, et au cabinet des inspections, des études et des audits.

L'IGPN a ensuite été saisie, le même jour, par le préfet de police, en vue de réaliser une enquête administrative, cette fois, sur la communication à des tiers de la vidéoprotection produite par la préfecture de police. J'ai confié cette enquête administrative à la délégation de l'inspection générale de la police de Paris.

Enfin, le 20 juillet, l'IGPN a été saisie par le parquet de Paris, dans le cadre d'une co-saisine globale avec la Brigade de répression de la délinquance contre la personne de la police judiciaire de Paris, d'une enquête judiciaire pour des faits de violation du secret professionnel et recel et pour avoir fait accéder des personnes non habilitées aux images de vidéoprotection. J'ai confié cette dernière enquête judiciaire à la Division nationale des enquêtes.

Il me paraissait important de faire un point précis sur les trois saisines de l'Inspection générale de la police judiciaire qui sont intervenues en deux jours, les 19 et 20 juillet derniers.

Pour être tout à fait complète, je voudrais également préciser que l'Inspection générale de la police nationale a reçu un signalement de violences policières le 3 mai, à 2 heures 13. Les recherches que j'ai effectuées samedi dernier sur la base d'informations que j'avais reçues nous ont permis de retrouver ce signalement : le signalant était un jeune homme qui n'avait pas été témoin des faits mais qui relayait une vidéo trouvée sur Internet, sur laquelle apparaissaient, estimait-il, des violences policières. Pour ce témoin comme pour les agents qui ont exploité ces images, il n'y avait pas de doute que les protagonistes fussent des policiers. Les agents de l'Inspection générale relèvent qu'il s'agit d'effectifs en civil intervenant avec des effectifs en tenue, comme cela peut tout à fait être le cas lors d'opérations de maintien d'ordre, et que les gestes techniques de police en intervention sont assez mal maîtrisés, mais ils ne détectent pas de violences illégitimes.

La plateforme n'a ensuite enregistré aucun signalement relatif à ces faits, ni d'un témoin direct ni d'une des deux personnes qui, sur la vidéo, ont fait l'objet de l'usage de la force. Il n'y a eu, en aucun cas, contestation de la cause ou allégations de blessures qui auraient objectivement soulevé la question de la proportionnalité de l'usage de la force et, dès lors, de son illégitimité. À aucun moment, il n'a été question que les deux personnes en civil n'appartiennent pas aux forces de sécurité intérieure. Entre le 2 mai et le 18 juillet, aucun signalement n'est parvenu sur la plateforme pour évoquer la présence de M. Benalla et de M. Crase place de la Contrescarpe.

Deux autres signalements ont été portés à la connaissance de l'Inspection générale pour des faits liés au maintien de l'ordre le 1er mai. Ils ont été tous deux pris en compte car, pour le premier, une victime est venue déposer plainte à l'Inspection générale et, pour le second, une photo qui n'était pas très explicite a été adressée à l'une des directions d'emploi qui intervenaient – en l'espèce, la Direction centrale des Compagnies républicaines de sécurité (CRS).

S'agissant de ce maintien de l'ordre, nous avons reçu trois signalements, chaque fois sur des faits reprochés à des policiers, encore une fois le 3 mai 2018. C'est ainsi que cela a été traité et c'est bien ainsi que le témoin nous a envoyé le lien vers la vidéo qui est parue depuis dans tous les médias.

Voilà les quatre sujets sur lesquels je peux parler du travail de l'Inspection générale, à cette limite près que l'enquête judiciaire est protégée par le secret et que je ne pourrai donc évidemment rien en dire.

Madame la directrice de l'Inspection générale de la police nationale, quand serez-vous en mesure de communiquer à notre commission d'enquête les termes des rapports correspondant aux deux saisines administratives sur lesquelles vous travaillez ?

Comme je l'ai dit, monsieur le corapporteur, la lettre de mission du ministre de l'intérieur nous a fixé, jeudi dernier, un délai de huit jours ; la remise du rapport devrait donc intervenir jeudi ou vendredi au plus tard.

L'enquête administrative a démarré : des auditions sont en cours. Mais elle nécessitera de nombreuses investigations et de nombreuses auditions, de sorte que je ne peux pas m'engager aujourd'hui sur sa durée.

Au cours de nos différentes auditions, nous avons compris que la procédure applicable au statut d'observateur n'était régie par aucun texte ni aucune note de service et qu'elle n'était pas soumise à un formalisme particulier. Confirmez-vous ce point ?

Je le confirme, madame la présidente : aucune note relative à la présence d'observateurs extérieurs à l'institution policière lors d'opérations de maintien de l'ordre ne semble exister. Nous avons retrouvé l'instruction du Directeur général de la police relative au maintien de l'ordre dans la police nationale – elle est récente, puisqu'elle date du 21 avril 2017 –, mais elle n'aborde pas le sujet. Ce que l'on peut en retenir, en creux, c'est que les acteurs policiers du Maintien de l'ordre (MO) sont le directeur du service d'ordre et le chef de secteur opérationnel et que, aux termes de son paragraphe 3-2-3, seuls les personnels actifs de la police nationale peuvent être engagés dans des opérations de maintien de l'ordre public. Cela pourrait vouloir dire que c'est le responsable du service d'ordre qui peut autoriser la présence d'un observateur sur le terrain.

Par ailleurs, il nous est quand même apparu de manière assez claire que ce sujet suscitait peu d'interrogations. En effet, pour les responsables de service et les acteurs d'un certain niveau que nous avons rencontrés, aussi bien à la préfecture de police que dans les directions de la sécurité publique en province, il fait assez peu de doute – les choses sont assez claires – que le préfet ou son cabinet est compétent pour autoriser des observateurs à suivre des opérations de service d'ordre et, plus encore, de maintien de l'ordre. Bien entendu, tous les observateurs ne se valent pas et, selon la sensibilité de l'opération de maintien de l'ordre ou la personnalité de l'observateur, il faut monter plus ou moins haut dans la hiérarchie, mais toujours au niveau d'un préfet ou d'un directeur opérationnel. Et cela ne pose de problème à personne : c'est le bon sens qui prime.

Il est très probable, et c'est d'ailleurs ce que nous a demandé le ministre, que nous ferons un certain nombre de propositions pour encadrer davantage cette pratique. Mais je veux tout de même signaler que, de mémoire d'acteurs de l'Inspection générale de la police nationale, du maintien de l'ordre, voire de l'Inspection générale des services – fondue avec l'IGPN en 2013 –, les observateurs, qui sont très régulièrement présents sur les services d'ordre, n'ont jamais posé aucun problème. Ils ont été accompagnés de manière tout à fait classique et normale et sont restés dans un rôle d'observateur. J'ajoute que cette pratique est souhaitable, car l'action est transparente : nous n'avons rien à cacher, et une meilleure connaissance des conditions d'intervention des services de police, de leurs difficultés sur le terrain et de la sensibilité des interventions est essentielle et doit être partagée.

Avez-vous une idée du nombre d'observateurs qui sont présents, en l'espace d'une année, sur l'ensemble du territoire national ? Dix, cent, davantage ?

Je suis incapable de le quantifier précisément mais, pour en avoir parlé avec mes collaborateurs et avec des personnes qui ont fait du maintien de l'ordre à Paris et en province, je peux dire que ces observateurs – élus, chercheurs, journalistes, stagiaires éventuellement – sont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers.

Et à chaque fois, ces observateurs sont, on l'a bien compris, équipés pour leur protection. Cet équipement leur est-il fourni quelle que soit la manifestation où est-ce la personne responsable qui apprécie, en fonction des circonstances, le niveau d'équipement qui convient à la protection de l'observateur ?

Il n'y a pas de règles en la matière. Lorsqu'on accepte la présence d'un observateur, on en est responsable. On est donc responsable de sa sécurité et il faut le protéger. Si le service d'ordre est un service festif qui ne pose aucun problème, pour lequel aucun renseignement laissant supposer une sensibilité ou un risque quelconque n'a été recueilli, il n'y a aucune raison d'équiper les observateurs d'un casque, par exemple. L'observateur n'est équipé d'un casque que si la manifestation dégénère, par exemple, et qu'il court un risque. Mais, encore une fois, les chefs de service sont des gens responsables qui ne souhaitent pas faire prendre de risques à quelque observateur que ce soit. Au demeurant, lorsque la situation dégénère, ils ont bien d'autres choses à faire que de protéger des observateurs et de se donner ainsi du travail supplémentaire… En tout état de cause, on a observé que, à chaque fois, les autorisations sont données en tenant compte de la situation, de l'évaluation des risques et de l'intérêt que présente l'opération. C'est véritablement du sur-mesure.

Savez-vous si d'autres observateurs que les deux personnes présentes place de la Contrescarpe ont été présents à Paris lors de la manifestation du 1er mai ?

À ma connaissance, ils étaient les seuls observateurs.

Il est d'usage qu'un référent soit chargé, sur place, de la gestion de ces observateurs, n'est-ce pas ?

C'est l'usage.

Normalement, il ne fait que cela.

Lorsque ce référent constate que l'observateur outrepasse son rôle et manque à son « devoir de réserve », doit-il faire un signalement ? À qui ? Par écrit ? Quelle est la pratique et quel est surtout son devoir ?

Son devoir est d'accompagner et de maintenir les observateurs dans leur rôle d'observateur. Mais je tempérerai un peu mon propos, car cela pose la question du statut de l'accompagnant : est-il là pour ouvrir les portes à l'observateur ? pour l'accompagner et lui expliquer les choses ? pour le « cornaquer » ? Là où cela a péché dans cette affaire, c'est que l'accompagnant était statutairement deux corps et sept grades en dessous du contrôleur général Simonin qui lui donnait des ordres, et il est à un monde de M. Benalla.

Un monde… Ils ne sont pas sur la même planète : l'un est major de police, l'autre travaille au « Château ». On ne peut donc pas considérer qu'ils sont au même niveau.

Ce que nous allons évidemment proposer, c'est de donner, non pas un statut, mais un rôle à l'accompagnant des observateurs, de manière à ce qu'il ait la légitimité – et la légitimité se gagne, par exemple, par le grade – de les accompagner et ne soit pas simplement chauffeur ou ouvreur de portes.

En l'espèce, quelle aurait dû être l'attitude de l'accompagnant face à un comportement inapproprié ?

En tant que chef de l'Inspection générale, j'aurais souhaité qu'il puisse les retenir, leur dire que leur place n'était pas là, qu'ils n'avaient pas à intervenir et qu'ils étaient en train d'interférer. J'aurais aimé que cet accompagnant ait la légitimité pour les arrêter, en définitive, en leur indiquant qu'ils n'avaient rien à faire dans la mêlée et qu'ils devaient retrouver une place d'observateur.

J'entends bien. Mais, simple spectateur, sans avoir la possibilité intervenir, aurait-il eu au moins la possibilité de signaler les faits dont il avait été témoin ?

Bien sûr. Il aurait pu rendre compte de ces faits.

Non, mais, encore une fois, l'enquête judiciaire est en cours. J'ajoute qu'il faudra savoir quelle a été sa perception des faits : décortiquer des images à froid est une chose, être dans la mêlée en est une autre. Tout cela mérite d'être mis totalement à plat sur le plan judiciaire, puis sur le plan administratif. Il est évident que, dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par le ministre de l'intérieur, nous ferons un certain nombre de propositions pour que les choses soient beaucoup plus cadrées. Ce n'est pas très compliqué : certaines questions relèvent du simple bon sens et devraient être résolues en très peu de temps.

Madame la directrice, à propos de la vidéo, M. Strzoda, que nous venons d'auditionner, a indiqué, à propos de la vidéo, que cette scène avait été signalée sur la plateforme de l'IGPN et analysée par des spécialistes, et qu'aucune information de cette analyse ne lui avait été adressée allant dans le sens d'un article 40. C'est, je le rappelle, une scène qui montre des violences commises en présence de policiers. Qui, au sein des services de l'IGPN, a décidé de classer sans suite et, surtout, quelle réponse précise a été faite par vos services pour décider de ne pas instruire ?

Comme je le disais tout à l'heure, au moment où nous visionnions cette scène, nous n'avions aucune raison de suspecter que les deux personnes que nous voyons intervenir n'étaient pas des policiers. Je vais vous lire, si vous me le permettez, le compte rendu que le commissaire divisionnaire qui a visionné cette vidéo m'en a fait ; je pense que ce sera assez éclairant.

« La vidéo présentait une scène d'usage collectif de la force mêlant des effectifs CRS et quelques personnels en civil en prise place de la Contrescarpe, à Paris. Des heurts éclataient, qui conduisaient les CRS à opérer une charge pour disperser les belligérants. Un homme en civil porteur d'un casque se détachait alors à l'image, poussant énergiquement une jeune femme et l'éloignant de la scène principale. Il la tenait par la nuque et par le bras, ainsi qu'y procèdent traditionnellement les policiers interpellateurs. L'homme ne portait pas de coups sur la femme.

« Dans un deuxième temps, les images filmées montraient un jeune homme tiré par les CRS, qui l'empoignaient par les pieds et les bras. Il était écarté à son tour de la scène principale et maintenu au sol. L'homme présumé policier précédemment observé accourait, rentrait dans le champ de la caméra et était vu en train d'empoigner vivement l'individu. Il le redressait et cherchait à le tirer sur le côté, en adoptant un court geste d'étranglement arrière. L'homme vacillait sur ses jambes et résistait. Le présumé policier l'agrippait alors par le blouson, par l'épaule, et portait finalement la paume ouverte de sa main sur sa tête afin de le maîtriser. Au final, il ne parvenait pas à ses fins, car l'homme se maintenait au sol sans plus opposer de résistance.

« Il n'apparaissait pas alors aux opérateurs de la plateforme de signalement, ce que je confirmais lors de l'exploitation initiale, qu'il y ait eu manifestation a priori de violences illégitimes. Il n'était pas fait usage de moyens dont disposent les forces de police à l'occasion des opérations de maintien de l'ordre mais usage de gestes techniques d'intervention, que l'on pouvait estimer ou apprécier comme imparfaitement maîtrisés dans le cadre d'une interpellation classique destinée à conduire une femme et un homme à l'écart de la foule en les conservant sous main de police. »

Dès lors, il a été considéré que l'usage de violences – le terme est d'ailleurs impropre : de la force – en la circonstance n'était pas illégitime. On était dans le cadre d'un maintien de l'ordre et le responsable de l'opération avait décidé d'utiliser la force pour disperser les manifestants. Cet usage n'était donc pas illégitime et il ne paraissait pas disproportionné. Par ailleurs, tout le monde considérait qu'il s'agissait de policiers, dont on a remarqué qu'ils ne maîtrisaient pas parfaitement les gestes techniques d'intervention, et pour cause, mais cela n'allait pas plus loin. On n'a pas de plainte ni d'identification de ces personnes. On a juste une vidéo envoyée par quelqu'un et qui n'est confirmée par rien. À partir de ce moment-là, on ne classe pas : on met de côté cette vidéo qui a été vue par trois personnes à la plateforme de signalement et on attend. On met en place une veille de manière à trouver d'autres témoins, un plaignant ou d'autres vidéos filmées par d'autres personnes qui nous permettent de faire des croisements et, surtout, de voir la scène dans son ensemble.

L'affaire n'a donc pas été classée ; elle a été mise de côté. Mais, encore une fois, nous n'avions aucune raison de penser que ces deux intervenants n'étaient pas des policiers. Nous avions des raisons de penser qu'ils n'étaient pas très efficaces, ce qui est un autre sujet. Dans cette affaire-là, pour l'inspection générale, la question qui se pose n'est pas celle de l'utilisation de la force, de la violence, mais celle de savoir si ce recours à la force est légitime. Nous considérons qu'il l'est, pour peu évidemment qu'elle soit mise en oeuvre par des policiers.

Madame la directrice, je vous poserai deux questions sous la forme de cas pratiques.

Première question : vous êtes directeur de service actif à la préfecture de police. Votre chef d'état-major, qui est sous votre responsabilité, commet une faute lourde qui lui vaut une garde à vue et une mise en examen. Votre responsabilité de directeur actif et celle de votre préfet, qui est le dernier maillon opérationnel, peuvent-elles être engagées ?

Il y a deux responsabilités : la responsabilité pénale et la responsabilité administrative. Les deux peuvent être engagées, quel que soit le niveau hiérarchique. Lorsqu'un agent commet une faute individuelle, c'est-à-dire qui n'est pas liée à sa fonction mais à une décision qu'il a prise lui-même, la responsabilité pénale d'un directeur des services actifs ne peut pas être engagée. Sa responsabilité administrative peut l'être s'il n'a pas fait tout ce qu'il était de son devoir de faire et si la faute individuelle peut éventuellement avoir été commise précisément parce que le cadre n'était pas suffisant.

Je dois à la vérité de dire que les responsabilités hiérarchiques sont engagées seulement lorsque tous les éléments du manquement ont bien été étayés et prouvés : elles ne le sont pas automatiquement au prétexte qu'une erreur aurait été commise. Sinon, on est responsable de tout et plus personne ne prend de responsabilités.

Cela vaut pour toute la ligne hiérarchique.

Merci pour cette réponse. Je note qu'on ne peut pas non plus se désengager directement de sa responsabilité.

Second cas pratique : vous êtes toujours directeur actif à la préfecture de police ; en compagnie de votre préfet, vous avez connaissance d'une vidéo qui montre des violences commises par une personne qui n'est pas un policier. Êtes-vous dans l'obligation d'en faire part aux autorités judiciaires ? Si oui, pouvez-vous avoir recours, pour ce faire, à l'article 40 ?

La lecture de l'article 40 donne la réponse. Je ne peux que me référer à la loi : toute autorité qui a connaissance d'un crime ou d'un délit est tenue de le dénoncer, de le signaler.

Premièrement, est-il courant ou très courant que des observateurs viennent de l'Élysée ? Deuxièmement, avez-vous déjà eu connaissance de dérapages qui seraient le fait d'observateurs et, dans l'affirmative, des sanctions qui auraient pu être prononcées – pénales ou administratives, selon qu'il s'agit de fonctionnaires, de contractuels ou autres ?

Monsieur le député, je ne sais pas combien il y a d'observateurs de l'Élysée. Je n'ai aucune statistique en ce domaine, et je crois que personne n'en a.

Non. Ni de l'Élysée ni d'ailleurs… Par ailleurs, je pense que cette pratique doit être encouragée, car je suis, à titre personnel, favorable à une grande transparence. J'ai, du reste, essayé de la mettre en oeuvre à l'Inspection générale de la police. Je pense en effet que les services de police ont tout à gagner à être transparents, afin que chacun prenne bien conscience que le travail sur le terrain est compliqué, très difficile et quelquefois ingrat, car on veut tout et son contraire. Aujourd'hui, la contrainte n'est plus acceptée par personne ; ce n'est pas un regret, juste une constatation de l'évolution de la société.

Je ne peux pas vous dire combien il y a d'observateurs de l'Élysée. En revanche, je peux vous dire que, parmi les observateurs, il y a des chercheurs, des sociologues, des élus des journalistes, des étudiants, des stagiaires des services de police.

Cela n'a pas fait partie de nos investigations. En revanche, je peux vous dire, de manière très claire, que nous n'avons connaissance d'aucun problème posé par un observateur qui aurait dérapé ni d'aucune sanction qui aurait pu être prise à son encontre.

Madame la directrice, je souhaite vous demander deux précisions sur la lecture que vous avez faite du rapport établi par le commissaire divisionnaire qui a visionné la vidéo signalée le 3 mai. En effet, si je ne m'abuse, les termes suivants ont été employés : le « présumé policier ». Par ailleurs, ce rapport fait état de gestes utilisés pour contenir les manifestants insuffisamment maîtrisés. Est-ce à dire que le commissaire qui a visionné cette vidéo a émis des doutes quant au fait que la personne en question était réellement un policier ?

Pas du tout. Je m'aperçois que cette lecture peut être ambiguë : je dois donc préciser que le rapport a été rédigé seulement avant-hier. Au moment du visionnage, seule une fiche technique a été établie par les agents de la plateforme, dans laquelle il est seulement indiqué : « Mauvaise maîtrise des GTPI (gestes et techniques professionnels d'intervention) ». Le rapport que je vous ai lu est celui qui a été rédigé par le commissaire divisionnaire Brizé, il y a deux jours. En effet, vendredi, j'apprends qu'un signalement aurait été fait à l'IGPN ; le bruit devient assez récurrent, si bien que, vendredi soir, je demande que l'on revoie tous les signalements autour du 1er mai. Un de mes collaborateurs directs revient ainsi samedi de Saint-Malo pour visionner toutes ces images et rechercher ce signalement. Il le trouve et son adjoint, qui a visionné la vidéo le 5 ou le 6 mai, m'a adressé son rapport avant-hier. S'il parle de « présumés policiers », c'est parce qu'entre-temps, on a appris qu'ils n'étaient pas des policiers.

Madame la directrice, je souhaitais revenir sur les conditions dans lesquelles l'Inspection générale de la police nationale peut être saisie, et ce indépendamment du signalement sur la plateforme. Je souhaite en effet évoquer la connaissance que les autorités policières avaient du contenu de la vidéo à partir du 2 mai. On a entendu à plusieurs reprises que votre service, l'Inspection générale de la police nationale, n'avait pas été saisi des faits survenus le 1er mai place de la Contrescarpe, pour la simple raison que M. Benalla ne faisait pas partie des effectifs de la police nationale, ce que nul ne conteste.

Cependant, le fait qu'une personne invitée à assister en tant qu'observateur au traitement d'une grande manifestation par les services de police se retrouve dans une unité au contact direct des manifestants et participe elle-même à des affrontements physiques avec ces derniers soulève, me semble-t-il, à un problème d'organisation majeur. De fait, M. Benalla n'est pas venu tout seul place de la Contrescarpe, il n'a pas disposé tout seul d'un équipement de policier et il n'a pas participé aux affrontements tout seul, en dehors de tout encadrement policier.

D'où ma question : le fonctionnement interne de la Direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris, qui a accueilli M. Benalla le 1er mai, l'a équipé et placé dans un périmètre d'affrontements dans des conditions où il a pu faire ce qu'il a fait, et qui relève de la justice pénale. Ce fonctionnement interne – en fait, un véritable dysfonctionnement, à mon sens – ne méritait-il pas de faire l'objet, dès le 2 mai, d'une saisine, de votre service, l'Inspection générale de la police nationale, peu important que M. Benalla ne soit pas lui-même fonctionnaire de police ?

Madame la députée, les textes qui régissent l'Inspection générale de la police nationale auraient permis ou permettraient ce type de saisine, dès lors que l'action de M. Benalla et de M. Crase s'intégrait dans un ensemble d'actions de police pour lesquelles nous sommes parfaitement compétents. Nous n'aurions pas pu mener une enquête administrative sur M. Benalla, puisqu'il n'est pas policier. Mais nous aurions mené une enquête judiciaire sur l'ensemble des faits et une enquête administrative sur les agents de la police nationale.

Madame la directrice, je souhaiterais revenir sur le statut d'observateur, qui suscite tout de même des interrogations au sein de notre commission d'enquête. Un travail est en cours, si j'ai bien compris, pour le circonscrire de façon plus précise, mais pouvez-vous nous expliquer comment les choses se passent « normalement », si je puis dire ? L'observateur reste-t-il dans un camion de police ? A-t-il la possibilité d'en sortir ? Peut-il se déplacer librement ou doit-il rester aux côtés de son tuteur ?

De manière habituelle, une fois l'autorisation donnée, un premier contact est pris avec l'observateur à qui il est expliqué ce qui va se passer sur le terrain, car on évite d'y amener des gens sans explication préalable. On va donc d'abord lui présenter le dispositif, les objectifs, bref, divers éléments qui vont lui permettre de comprendre ce qu'il observe – cela aurait sinon assez peu d'intérêt pour lui. On lui expose toutes les règles et à peu près la manière dont cela va se passer. Éventuellement, selon le degré de confiance, on peut lui montrer ou lui faire lire la note du service d'ordre. En tout cas, on ne part pas sur le terrain avec quelqu'un qui n'a pas été briefé en amont.

Ensuite, on place cette personne au moins dans un groupe et, au mieux, auprès d'un accompagnant qui va pouvoir lui expliquer ce qui se passe sur le terrain, les réactions, etc. Pour que cette observation soit efficace, on ne la laisse pas dans un camion à deux cents mètres : cela aurait assez peu d'intérêt. Mais cela peut changer d'une minute à l'autre : si les choses commencent à dégénérer, l'observateur va être extrait rapidement et mis à l'abri. Mais pour le reste, dans le cas d'un service d'ordre festif, par exemple, il n'y a aucune raison qu'il ne passe pas sur tous les points du service d'ordre. Normalement, une fois que les choses sont terminées, on revient au point de base et on fait un « débrief » : si on veut que cette observation soit utile, il faut savoir ce que la personne en a retenu et compris. C'est d'ailleurs le moment où l'on peut recadrer un certain nombre de choses : tout le monde ne comprend pas toujours, peut avoir des questions tout à fait pertinentes à poser, auxquelles on apporte des réponses. Voilà comment cela se passe dans la plupart des cas, et encore une fois, sans avoir jamais posé aucun problème.

Cela dépend… Vous ne faites pas la même chose avec un élu et un chercheur, par exemple. Avec un chercheur, cela peut se poursuivre et donner lieu à la rédaction d'un compte rendu, d'une thèse qui sera revue, relue, etc. D'autres sont là dans le cadre d'une petite immersion parce qu'ils y ont un intérêt à un moment ou à un autre : nous accueillons beaucoup de stagiaires qui aspirent à devenir commissaires de police ; avant de s'engager, ils passent une semaine dans un service d'ordre. Dans le cas d'une thèse, cela peut durer beaucoup plus longtemps.

Madame la directrice, sur les vidéos que nous avons découvertes il y a quelques jours, on voit M. Benalla exfiltrer brutalement une dame de la manifestation, et un homme qui semble être maîtrisé, entouré par des officiers ou des agents de police, être mis à terre et battu par M. Benalla. Ce dernier aurait déclaré que les forces de police étaient débordées, ce que la vidéo ne semble pas indiquer.

Il semble, d'après vos déclarations et les informations tirées de la presse, qu'un signalement ait été fait à vos services et qu'il n'y a pas été donné suite. J'ai du mal à comprendre que ce soit le cas : à ce stade, la personne qui a reçu le signalement et qui a regardé la vidéo, voire d'autres, car fort heureusement la police nationale dispose d'autres vidéos, ne sait pas que la personne qui agit n'est pas un policier. J'imagine donc qu'elle interprète cette vidéo en conséquence. S'il s'était agi d'un policier, le fait de frapper un homme à terre entrerait-il dans le cadre normal de ses fonctions ? Je ne le crois pas, mais d'après ce que vous avez dit, on pourrait le penser.

Dans tous les cas de figure, alors que vos services travaillent très régulièrement avec ceux du procureur de la République, en visionnant cette vidéo le 3 mai, ils considèrent qu'il n'y a pas de suite à donner ; or les services du procureur, sitôt qu'ils regardent cette même vidéo, décident immédiatement d'ouvrir une information judiciaire. Pourquoi ces images n'ont-elles pas été interprétées de la même façon dans vos services ? S'agit-il d'une erreur de jugement ? Ou pensez-vous qu'à ce moment, les services étaient en situation de considérer qu'il ne s'agissait pas de violences illégitimes ?

Nous avons regardé ces vidéos avec l'oeil de professionnels de la sécurité, et de professionnels de l'usage de la force. Je l'ai dit : pour nous, les gestes techniques d'intervention n'étaient pas merveilleusement bien maîtrisés – et pour cause. Pour autant, en disséquant les images, nous n'avons pas vu un homme frappé à terre : nous avons vu un homme maîtrisé, certes de manière rugueuse, mais nous n'avons pas vu de coups portés à terre. Et lorsque nous traitons ce signalement, nous le traitons en pensant que ce sont des policiers.

Pourquoi le parquet ne fait-il pas la même analyse que nous ? Tout simplement parce que les choses ont changé : le sujet n'est pas l'usage de la force, c'est sa légitimité. La légitimité découle du fait que l'on est policier, et l'illégitimité découle du fait que M. Benalla ne l'est pas. C'est pour cela que le parquet analyse les choses différemment : il a un élément supplémentaire que nous n'avions pas.

Vous avez parlé du « Château », de la différence de grades. Je pense à ce major et à ces officiers de police, parce que leur vie est en jeu. Ce major voit venir quelqu'un du « Château », qu'il ne connaît pas vraiment. Ne pensez-vous pas qu'en raison de la situation que vous avez évoquée, cette personne doit être automatiquement disculpée de toute faute ? En réalité, il aurait dû lui dire de s'arrêter, lui dire qu'il ne pouvait pas intervenir. C'est ce que nous aurions attendu de lui. Mais du fait de cette différence de grades, que vous avez évoquée, on ne peut qu'avoir de l'indulgence pour ce major.

J'ai un sentiment de peine à l'égard de ce major embarqué dans cette histoire, qui pensait avoir affaire à quelqu'un du « Château », et qui se retrouve avec de gros problèmes aujourd'hui.

Vient ensuite la question de la transmission des films. Qui a demandé les films ? Ont-ils été donnés de manière automatique ou ont-ils été demandés par M. Benalla ?

Pour terminer, vous dites que l'intervenant sur la vidéo ne maîtrisait pas les gestes techniques. Or il s'agit de gestes minimums pour neutraliser quelqu'un. J'imagine qu'il ne maîtrisait pas non plus les gestes pour porter une arme, et qu'il n'avait tout simplement pas la formation d'un policier. Mais c'est une autre question. Les gens qui connaissent un peu les techniques d'intervention sont aussi surpris par ses gestes, qui paraissent un peu maladroits.

S'agissant de l'indulgence, dans cette inspection que je dirige depuis sept ans, j'essaie de toujours m'accrocher aux faits, et de voir les choses de manière holistique – je fais toujours rire mes collaborateurs quand je leur dis : « holistique ». Cela veut dire que nous voyons les choses dans leur globalité, nous voyons l'ensemble des points. Ce n'est pas moi qui vais être indulgente ou non avec les agents, ce n'est pas moi qui vais siéger en conseil de discipline. En revanche, ma responsabilité est de faire une enquête globale qui amène tous les points qui devront être pris en compte à un moment donné pour qu'au niveau administratif, disciplinaire – je ne parle que du disciplinaire, pas du judiciaire – la décision puisse être la plus juste, équitable et proportionnée possible.

Il est évident que nous ne pourrons pas ne pas prendre en compte le fait que le major n'était peut-être pas complètement prêt à assumer le travail d'accompagnement d'un observateur qui est allé plus loin qu'il ne le devait.

S'agissant de savoir qui a demandé les vidéos, je vais m'en tirer avec une pirouette : malheureusement, c'est dans l'enquête judiciaire et je ne peux pas en parler.

Effectivement. Vous pouvez juger que c'est une pirouette, mais je ne peux pas en parler, même si je suis tout à fait d'accord avec vous : c'est un sujet très important.

Enfin, sur la maîtrise des GTPI, je n'ai pas la fiche faite par ceux qui ont vu la vidéo le 5 ou le 6 mai, mais avec leur oeil de spécialiste, que tout le monde n'a pas, ils ont jugé qu'il y avait quelques petites choses qui n'étaient pas magnifiquement maîtrisées, et des gestes qui n'étaient pas tout à fait professionnels,…

… des gestes que l'on retrouve à la télévision, dans les feuilletons… Ils ont écrit très précisément : « Pas de violence, mais des gestes mal faits. » À partir de ce moment, sans plaignant, sans précisions, sans blessure, on va garder cette affaire. Elle n'est pas classée, nous la gardons en attendant de voir si d'autres éléments arrivent.

Il faut que vous sachiez que parfois, nous recevons des plaintes six ou neuf mois après les faits. Nous avons eu un nombre d'enquêtes absolument incroyable autour des manifestations contre la loi travail : le nombre de nos enquêtes judiciaires avait augmenté de 15 ou 16 % cette année-là, directement lié à la loi « Travail ». Des plaintes nous sont arrivées près d'un an après les faits. Nous avons donc l'habitude de ce genre de choses : on met de côté, et à un moment donné, on pourra recoller, ou peut-être pas.

Évidemment, quand on le sait après, on se dit qu'on aurait dû se rendre compte que ce n'étaient pas de vrais policiers, parce que ceci, parce que cela… J'en conviens bien ; mais à ce moment-là, nous n'avions aucune raison de penser que ces gens n'étaient pas des policiers. D'ailleurs, tous les policiers autour ont probablement eu la même perception que nous au visionnage de la vidéo.

Absolument.

Je voudrais également revenir sur la procédure de signalement des violences policières. Combien de signalements ont été faits à l'occasion de cette journée ? Si j'ai bien compris vos propos, c'était le seul. Est-ce exact ?

Les personnes dont vous parlez, qui ont cet oeil professionnel sur l'usage de la force, sont-elles directement rattachées à votre direction ? Vous avez ce regard avisé, mais vues de l'extérieur, ces images sont suffisamment choquantes pour que des personnes les signalent. Et que les actes soient réalisés par des professionnels ou un observateur, le résultat est le même.

Une fois le signalement fait, vous remarquez qu'il y a des gestes pas vraiment professionnels. Y a-t-il un suivi ultérieur, une information auprès du groupe de policiers qui est sur place ? Car on peut les identifier, on voit sur les images qu'ils portent un numéro. Avez-vous fait un retour auprès de l'équipe en place pour partager avec eux et échanger sur ce signalement ?

Pouvez-vous nous affirmer ici qu'à la date du 5 et 6 mai, au regard des déclarations qui nous ont été faites hier par le ministère de l'intérieur, la préfecture de police et M. Gibelin, vous n'étiez pas du tout au fait que les personnes concernées n'étaient pas des membres de l'équipe en place ?

Tout d'abord, quelques chiffres sur le nombre de signalements qui arrivent à l'inspection générale. Nous avons mis en place cette plateforme de signalement le 2 septembre 2013, à l'occasion de la fusion entre l'inspection générale des services et l'inspection générale de la police nationale. Nous voulions rendre l'inspection générale plus accessible à la population, considérant que la police est au service de la population, la police des polices devait l'être également. Nous avons créé cinq délégations supplémentaires, et pour répondre aux besoins du tout-venant, nous avons mis en place cette plateforme de signalement qui est actuellement armée de six personnes. Elles font évidemment complètement partie de l'inspection générale de la police nationale, et sont dans une unité de coordination des enquêtes.

Nous recevons chaque année entre 3 600 et 3 700 signalements, dont une partie n'est pas exploitable, et une autre partie ne concerne pas la police. Il reste près de 2 800 signalements, que nous traitons. Sur ces 2 800 signalements, près de la moitié concerne des faits de violences présumées. Le recours à une violence disproportionnée est le reproche qui est le plus souvent fait à la police. On tourne donc autour du sujet de l'usage de la force.

Du début de l'année au 23 juillet, nous avons recueilli 472 signalements concernant ce que les déclarants appellent des violences ou des pratiques brutales ou indélicates. Sur ces 472 signalements, 102 ont été envoyés dans les services pour information : ce qui signifie qu'on les informe de ce que nous avons appris ou entendu, et nous leur demandons de vérifier et de débriefer. 246 signalements ont été attribués aux directions d'emploi pour enquête, et sur ces enquêtes, nous en avons gardé 27 pour nous, considérant que les faits méritaient une enquête approfondie. Restent 124 signalements, qui pour moitié sont classés directement car nous considérons qu'il n'y a pas eu violence, ou qui sont en attente.

La plateforme a une fonction pédagogique très importante, car nous rappelons systématiquement tous les signalants pour leur faire exprimer, préciser et expliquer ce qu'ils reprochent à la police. Or on se rend compte que dans un important nombre de cas, ces signalements sont faits parce que les personnes ne connaissent pas la loi : elles ignorent notamment que la police a le droit de faire usage de la force. Pas dans n'importe quelle condition, mais l'usage de la force est prévu par la loi : c'est ce qui fait des unités de police des forces à part, avec évidemment des responsabilités à part.

Cela m'amène à une autre réponse à votre question : évidemment, chaque fois que nous observons des situations, des habitudes, des modes de fonctionnement qui dans les pires des cas ne nous paraissent pas légaux – c'est heureusement très rare –, mais à tout le moins pas réglementaires ou pas déontologiques, l'inspection générale va donner ces messages aux services de police et aux services de formation. Nous avons mis en place un groupe de travail pérenne où tout ce que nous observons dans nos enquêtes, dans nos études et dans nos inspections est analysé et rapporté tous les trois mois. Ce que nous voyons sur le terrain est transformé en messages pédagogiques dans les écoles de police.

Je souhaite aborder la question de la vidéoprotection. Vous connaissez bien le dispositif réglementaire, aussi bien s'agissant du visionnage que du stockage des images, qui doivent être effacées au bout d'un mois, sauf peut-être pour les caméras portatives pour lesquelles ce délai est de six mois, et surtout pour l'extraction des images, qui doit être faite suite à la réquisition d'une autorité judiciaire.

Avez-vous eu ce genre de difficultés lors de vos travaux antérieurs ? Car cela pose de réels problèmes de libertés individuelles et de libertés publiques. Si à la préfecture de police, on peut ne pas respecter ces dispositions réglementaires, comme les informations que nous avons eues semblent l'indiquer, je me pose des questions. Comme vous allez faire l'enquête dans quelques semaines, est-ce d'après vous possible ? Et à quel niveau de la hiérarchie peut-on décider d'extraire une image suite à la réquisition d'une autorité judiciaire ?

En droit, ce n'est évidemment que sur une réquisition judiciaire que les images peuvent être communiquées. Je ne dirais pas la vérité si je disais que le droit s'applique toujours : il y a malheureusement parfois des manquements et l'inspection générale a été amenée à faire des enquêtes pour identifier des personnes qui avaient exporté des images de manière totalement illégale. Le préfet de police de Paris a d'ailleurs rappelé les règles à plusieurs reprises, et nous a saisis à chaque fois que des dérives étaient constatées.

Nous sommes dans un monde d'images, et le grand enjeu pour nous est de faire comprendre que certaines images sont protégées et ne peuvent pas être diffusées. C'est un enjeu tous les jours : cela va à l'encontre de la culture de l'image de nos concitoyens, notamment les plus jeunes, et nous devons être particulièrement vigilants sur ce point.

Nous avons eu vent de l'irritation des syndicats de police à l'encontre de la personnalité de M. Benalla, dont ils considéraient souvent les fonctions comme ambiguës ; j'ai l'impression que cela fait écho à l'audition qui s'est tenue cet après-midi au Sénat. En tant qu'inspectrice générale, avez-vous eu connaissance de problèmes dont on vous aurait fait part en raison de votre expertise dans ce domaine, et connaissiez-vous M. Benalla dans ses fonctions, et son goût pour le maintien de l'ordre ?

La réponse est négative. Nous n'avons eu aucun retour des services, aucune confidence, aucune plainte, aucun ressenti remontant du terrain. À l'inspection générale, nous ne connaissons pas M. Benalla, je ne connais pas M. Benalla, mes collaborateurs ne connaissent pas M. Benalla.

Profitant de votre expérience en tant qu'inspectrice et de votre présence, nous souhaitons vous poser une question qui nous interpelle depuis le début de cette affaire. Pensez-vous que le permis de port d'arme délivré à M. Benalla est une chose courante et nécessaire au regard des fonctions qu'il exerçait auprès de l'Élysée, et pour exercer des missions d'observation ? Que pensez-vous de cette situation qui nous amène, au-delà des agissements, à cette enquête ?

J'observe d'abord qu'on ne voit pas sur les vidéos M. Benalla porter une arme. Je sais que cela se dit, mais je n'en ai pas les preuves. Je sais en revanche que M. Benalla a un permis de port d'arme, et que ce permis, le préfet de police ne s'en est pas caché auprès de vous, pose un problème, non pas qu'il n'aurait pas dû être donné, mais parce qu'il manque d'une base légale, en l'occurrence un arrêté.

La base légale de ce type de permis de port d'arme est normalement un arrêté entre le ministère de l'intérieur et les ministères concernés, définissant la catégorie dans laquelle entre la profession du demandeur. L'Élysée n'étant pas un ministère, ce type d'arrêté n'existe pas. C'est un sujet sur lequel nous allons travailler avec le ministère de l'intérieur, et notamment la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, mais cela ne donne pas d'éléments sur la question que vous posez, c'est-à-dire l'opportunité de donner un port d'arme à M. Benalla. Personnellement, je ne suis pas en capacité de vous répondre, car cela ne fait pas partie de mes prérogatives et je ne dispose pas des éléments techniques et juridiques.

Cet arrêté n'existe pas aujourd'hui pour M. Benalla, donc que se passe-t-il ? Est-il hors la loi ?

Il n'est pas hors la loi, puisque le port lui a été donné. En revanche, l'arrêté manque de base légale. Maintenant que le port lui a été retiré, le problème ne se pose plus. Il s'agit de technique, ce qui s'éloigne de la question que vous posiez, qui porte sur l'opportunité. Et là-dessus, je ne peux pas dire grand-chose.

Ma première question porte sur les GTPI. Il s'agit bien d'interpeller quelqu'un tout en assurant sa protection, c'est-à-dire en ne le blessant pas, mais en l'immobilisant. Nous sommes d'accord ? C'est la doctrine enseignée en école de police, et rappelée à plusieurs reprises pour les personnes qui interviennent.

Vous avez dit que l'usage de ces techniques, la violence qui apparaît sur ces vidéos, ne vous paraissait pas illégitime au moment où la vidéo a été regardée, car vous ne pensiez pas que les personnes n'étaient pas des policiers, et qu'elle n'était pas non plus disproportionnée. Je pense que la plupart des Françaises et des Français ont jugé ces violences disproportionnées en voyant cette vidéo, sans être experts en GTPI.

Est-ce que d'autres vidéos, avec ce même niveau de violence, n'ont fait l'objet d'aucune suite ? Et selon votre expérience, n'a-t-on pas été de plus en plus souple sur le niveau d'acceptabilité des violences policières en manifestation ?

C'est plutôt l'inverse : le niveau d'acceptabilité a diminué de manière considérable au cours des années précédentes. La société évolue, la police évolue, et tout cela y participe.

Vous pensiez que sur la vidéo, il s'agissait de policiers. Mais vous avez une fiche technique sur cette vidéo le 3 mai, si je ne me trompe pas, et vous la mettez en attente. Vous nous avez expliqué que certains signalements étaient renvoyés dans les services, d'autres étaient en attente, d'autres étaient classés et que vous en gardiez sous votre responsabilité directe. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé cette vidéo aux services en question ? Quand on voit toute la scène, on voit de nombreux policiers autour qui sont incapables de répondre. Dans cette vidéo, on voit un plan assez large, on sait identifier quelle est la CRS derrière et un certain nombre d'intervenants. Pourquoi n'avez-vous pas fait passer cette vidéo dans le circuit de questionnement dans les services concernés ?

Nous parlons bien des jours qui suivent immédiatement le 1er mai. Je ne considère pas que l'usage de la force, pour les services de police, est systématiquement synonyme de violence illégitime. Il y a eu ce jour-là près de 300 interpellations : je ne pense pas qu'une seule se soit passée de manière simple, en demandant tranquillement à la personne de suivre les policiers afin de procéder à un contrôle de police… Ce genre d'interpellations implique l'usage de la force, et je ne considère pas qu'il y ait systématiquement un soupçon d'illégitimité, d'illégalité ou de disproportionnalité.

Trois agents, dont un commissaire divisionnaire, ont regardé ces images – je ne les ai pas vues pour ma part, mais je l'assume parfaitement – et ont considéré que ce n'était pas tout à fait les règles de l'art, mais qu'il n'y avait pas de violence illégitime dès lors qu'ils pensaient qu'il s'agissait de policiers. Et rien ne permettait d'en douter.

Je suis un peu interloqué par votre réponse…

Ma troisième question porte sur l'autosaisine. On sait que lorsque des vidéos circulent sur internet, l'IGPN s'autosaisit d'un certain nombre de faits. Pourquoi ne pas vous être autosaisis ? Et pourquoi n'avez-vous pas eu communication de la vidéo par le préfet de police, puisqu'il a connaissance de cette vidéo dès le 2 mai, et qu'il sait dès cette date que ce ne sont pas des policiers sur cette vidéo ? Pensez-vous qu'il aurait dû vous communiquer cette vidéo, notamment concernant le cas du policier qui les accompagnait, qui est bien de la DOPC – je veux parler du major Mizerski ?

La première partie de votre question appelle la même réponse : pourquoi nous n'avons pas signalé, tout simplement parce que nous avons considéré que les éléments pour un signalement n'étaient pas réunis.

Le préfet de police aurait pu nous envoyer cette vidéo, c'est à lui que vous avez posé les questions, il vous a répondu. Je ne peux pas vous donner sa réponse…

L'IGPN reçoit un signalement le 3 mai à 2 h 13. Nous avons appris que l'Élysée et le ministère de l'intérieur ont eu connaissance de la vidéo le 2 mai au matin. Est-il normal qu'ils ne saisissent pas immédiatement l'IGPN au vu de la gravité des actes ? La question se pose d'autant plus que nous avons compris que c'est aussi sur la base de votre analyse que l'article 40 n'a pas été déclenché.

L'analyse de l'IGPN ne peut pas avoir servi de base le 3 ou le 4 mai, les autorités ne la connaissaient pas. Nous n'avons pas fait part de notre analyse : elle est restée au niveau de l'IGPN.

On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé le soir du 1er mai place de la Contrescarpe. Travaillez-vous également sur le rôle de M. Benalla le 1er mai avant la manifestation et pendant la manifestation ? On le voit notamment sur des photos et des vidéos, sans casque, mais avec un brassard de police et une radio à la main, entre les lignes de CRS et les « black blocks », ce qui pose question sur le rôle qu'il a eu en amont, pendant la manifestation, bien avant les événements de la Contrescarpe ?

Cela fait partie de l'enquête judiciaire. Mais effectivement, on y travaille.

Puisque vous pouvez vous autosaisir, entendez-vous vous saisir des faits relatés par un certain nombre de policiers, notamment de commissaires de police, qui font état d'interventions répétées de M. Benalla sur des opérations de maintien de l'ordre, et de sa volonté répétée de se substituer ou de participer au commandement d'un certain nombre d'opérations ?

Cela fait partie de ce que l'on appelle les éléments d'environnement, qui feront aussi partie de l'enquête judiciaire.

Je voudrais qu'il soit bien clair que nous serons destinataire des conclusions des deux saisines, celle du ministre et la saisine administrative. Et je voudrais que vous précisiez si le champ de la saisine de l'IGPN par le ministre permettra de comprendre pourquoi et comment M. Benalla a pu utiliser une radio, et comment et pourquoi il a pu, ou non, participer indûment à d'autres opérations de maintien de l'ordre que celle du 1er mai.

Vous avez pour partie évoqué cette question s'agissant du champ de la saisine judiciaire, mais s'agissant du champ de la saisine du ministre, qui aboutira à des conclusions dont nous serons destinataires, il me semble important de parfaitement connaître, de votre part, le champ de cette saisine sur les points de l'utilisation de la radio et de l'implication indue de M. Benalla ou non dans des opérations de maintien de l'ordre à Paris.

S'agissant de la radio, je pense qu'elle entre dans le champ de l'enquête judiciaire, mais nous poserons évidemment la question de manière générale sur l'ensemble des équipements dont M. Benalla bénéficiait. Lorsque je dis l'ensemble des équipements, c'est simplement pour dire que la question est de savoir ce que l'on peut donner à un observateur, et ce que l'on ne peut pas donner : je mettrai sur le même niveau des effets, en l'occurrence un brassard, siglés « police » et la radio. Je ne peux pas garantir de pouvoir vous dire précisément d'où venait cette radio, mais en tout état de cause, dans le rapport d'étude commandé par le ministre, la question des effets sera évoquée de manière générale, car c'est un sujet central.

Pardonnez-moi, j'ai oublié votre deuxième question.

La question portait sur le champ de ce rapport à caractère administratif avec deux branches, la radio à propos de laquelle vous venez de répondre, et l'implication ou non de M. Benalla dans des opérations de maintien de l'ordre en dehors de celle du 1er mai.

Cela n'entrera pas dans le champ de l'étude, mais dans celui de l'enquête administrative et de l'enquête judiciaire.

Madame la directrice, on parle beaucoup de M. Benalla, mais peu de M. Vincent Crase. En définitive, M. Benalla avait reçu un accord, dont le préfet de police a estimé qu'il relevait du « copinage malsain » si je me souviens bien des termes employés ; mais M. Crase est arrivé avec M. Benalla qui s'est contenté de le présenter comme son accompagnateur. Il n'avait donc l'accord de personne pour participer à quoi que ce soit.

Vous paraît-il normal qu'il ait été accueilli par les forces de police sur place, et par le major qui devait accompagner M. Benalla ? Ne pensez-vous pas que cela aurait dû motiver une autre réaction du préfet de police s'agissant de la procédure de l'article 40, car il ne s'agissait pas seulement d'une personne qui aurait mal fait une mission d'observation qui lui aurait été confiée.

Il est évident que M. Crase fait partie des sujets sur lesquels nous travaillons, sur l'ensemble des trois saisines. Il est vrai que l'on parle beaucoup de M. Benalla ; j'ai à plusieurs reprises cité le nom de M. Crase parce que son cas appelle des questions semblables à celles que nous nous posons dans celui de M. Benalla.

Ma question rejoint celle de M. Pueyo sur la vidéo. Nous avons notion d'un délai permettant de conserver les vidéos et de les supprimer. Ce délai existe-t-il dans les faits ? Cette vidéo aurait-elle toujours dû être disponible au 18 juillet, alors que la durée de conservation est en principe limitée à un mois ?

Quelles sont les conditions requises pour qu'une personne réclame cette vidéo ? Quelles sont les conditions requises ? Existe-t-il des critères précis, une procédure précise, ou est-ce que n'importe quelle personne peut venir réclamer une vidéo ?

Vous parlez bien de la vidéoprotection de la préfecture de police ? Je n'ai pas précisément le souvenir de la durée de garde. Il me semble que c'est effectivement un mois ; il est possible de prolonger ce délai, normalement à la demande des autorités judiciaires, sur réquisition. Les particuliers peuvent solliciter les images dans le cadre de la loi « informatique et libertés ».

Je ne saurai pas vous en dire beaucoup plus, mais effectivement, cette vidéoprotection est légalement tout à fait encadrée.

Vous avez parlé d'effets siglés « police », puis de brassard, de la radio, dont nous avons parlé. Y avait-il autre chose ?

De manière générale, les effets siglés « police » sont le blouson marqué sur le dos et ce genre de choses. Quand je parle d'effets, il s'agit des effets vestimentaires. Dans l'étude du ministre de l'intérieur, la question est générale.

Je précise ma question précédente portant sur la saisine. Avez-vous à ce jour prévu de vous saisir du rôle de M. Mizerski dans cette histoire, car il était l'accompagnant de M. Benalla ? En dehors de la radio, le simple fait qu'il agisse entre-t-il dans le champ de votre compétence, et avez-vous commencé à enquêter sur le sujet ?

Je suis désolé d'avoir répondu que j'étais un peu interloqué par votre réponse, car tous les syndicats de police ont déclaré publiquement que si ce niveau de violence était le fait d'un policier, il y aurait sans doute eu des suites. Mais c'est votre appréciation.

C'est effectivement mon appréciation et je l'assume totalement : j'ai dans mes archives des vidéos montrant de vrais policiers que je pourrais montrer à un certain nombre de personnes afin qu'elles voient la différence… Il n'y a pas à se poser de questions là-dessus.

S'agissant du major, il fera bien sûr l'objet d'une enquête administrative ; il a déjà été entendu judiciairement. L'enquête administrative est lancée, et il fait effectivement partie des personnes qui seront entendues, et dont nous allons évaluer la responsabilité. Je crois avoir déjà répondu là-dessus très précisément tout à l'heure à M. Habib.

La réunion s'achève à 20 heures 25.

Membres présents ou excusés

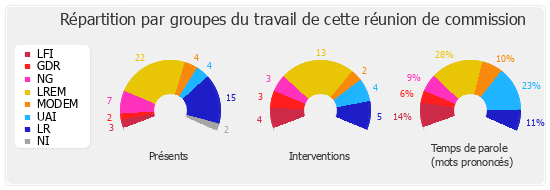

Présents. - Mme Caroline Abadie, M. Erwan Balanant, Mme Huguette Bello, M. Ugo Bernalicis, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Éric Ciotti, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Isabelle Florennes, Mme Paula Forteza, M. Raphaël Gauvain, M. Philippe Gosselin, M. David Habib, M. Sacha Houlié, M. Sébastien Huyghe, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Guillaume Larrivé, Mme Alexandra Louis, M. Jean-Louis Masson, M. Stéphane Mazars, M. Paul Molac, Mme Naïma Moutchou, Mme Danièle Obono, M. Didier Paris, M. Stéphane Peu, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, M. Aurélien Pradié, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Maina Sage, M. Hervé Saulignac, M. Raphaël Schellenberger, M. Jean Terlier, Mme Alice Thourot, Mme Cécile Untermaier, M. Arnaud Viala, Mme Laurence Vichnievsky, M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier, M. Michel Zumkeller

Excusés. - M. Richard Ferrand, M. Marc Fesneau, Mme Marie Guévenoux, M. Mansour Kamardine

Assistaient également à la réunion. - Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Valérie Boyer, M. Alexis Corbière, M. Julien Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Olivier Falorni, M. Olivier Faure, M. Jean-Jacques Gaultier, M. Meyer Habib, M. Michel Herbillon, M. Jean-Michel Jacques, Mme Emmanuelle Ménard, M. Joaquim Pueyo, M. Hugues Renson, M. Joachim Son-Forget, M. Éric Straumann, M. Patrice Verchère